Ксерофитные растительные сообщества долины Нижней Волги

Автор: Бондарева В.В., Николайчук Л.Ф., Голуб В.Б.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Рубрика: Оригинальная статья

Статья в выпуске: 1 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведен обзор и классификация растительных сообществ двух классов долины Нижней Волги: Festucetea vaginatae Soó ex Vicherek 1972 и Artemisietea lerchianae Golub 1994. По своему флористическому составу и экологии - это ксерофитные фитоценозы. Для их рассмотрения использовали базу данных геоботанических описаний, которая была создана на основе компьютерной программы TURBOVEG. В настоящее время эта база включает 14972 геоботанических описания, собранных за период 1924-2018 гг. Были применены контролируемые и неконтролируемые методы классификации. В качестве контролируемого способа классификации употребили экспертную систему на основе метода «Cocktail» (Bruelheide, 2000), неконтролируемого - кластерный анализ. Для растительности залежей на бурых полупустынных почвах установлены новый союз Carduion uncinati и ассоциация Carduo uncinati-Artemisietum scopariae .

Долина нижней волги, синтаксономия, метод "cocktail", полупустынная и пустынная растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/148314646

IDR: 148314646 | УДК: 581.526.5 | DOI: 10.24411/2072-8816-2019-10038

Текст научной статьи Ксерофитные растительные сообщества долины Нижней Волги

Экотопы долины Нижней Волги, неподверженные или слабо подверженные влиянию весенних половодий и грунтовых вод, заняты ксерофитными фитоценозами. Они представлены на всем протяжении долины Нижней Волги. С геоморфологической точки зрения, местоположения таких сообществ – это или древние бэровские бугры, или высокие песчаные гривы и бугры, обязанные своим происхождением аллювиальным и эоловым процессам. На супесчано-суглинистых почвах размещаются сообщества кл. Artemisietea lerchianae Golub 1994, на песчаных – Fes-tucetea vaginatae Soó ex Vicherek 1972. Статья посвящена обзору и характеристике сообществ этих классов.

Географическое положение и природ НЫЕ УСЛОВИЯ

Под долиной Нижней Волги мы понимаем Волго-Ахтубинскую пойму и дельту р. Волги. К дельте мы относим и прилегающие к ней с запада и востока районы так называемых подстепных ильменей.

Волго-Ахтубинская пойма берет начало в месте отчленения от р. Волги у плотины Волгоградской ГЭС ее левого рукава – Ахтубы. Протяженность поймы с северо-запада на юго-восток составляет около 350 км, ширина колеблется от 12 до 35 км. Переходом Волго-Ахтубинской поймы в дельту р. Волги считают точку отделения от основного русла р. Бузан. От вершины дельты до Каспийского моря – 150 км. Ширина дельты в ее вершине составляет всего 15–16 км, но резко увеличивается по направлению к берегам Каспия, где она возрастает до 200 км.

Долина Нижней Волги пересекает полупустынную и пустынную зоны (Жучкова, Шульгина, 1968). Эта территория характеризуется резко континентальным климатом с высокими температурами летом, низкими – зимой, большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, ма- лым количеством осадков и большой испаряемостью, а также засушливостью, частыми сильными ветрами. Вблизи г. Волгограда среднегодовая температура составляет 7.6°С, сумма годовых осадков – 350 мм (Сажин и др., 2010), у Астрахани, соответственно, 10.3°С и 239 мм (Воскресенская, Бесчетнова, 2009).

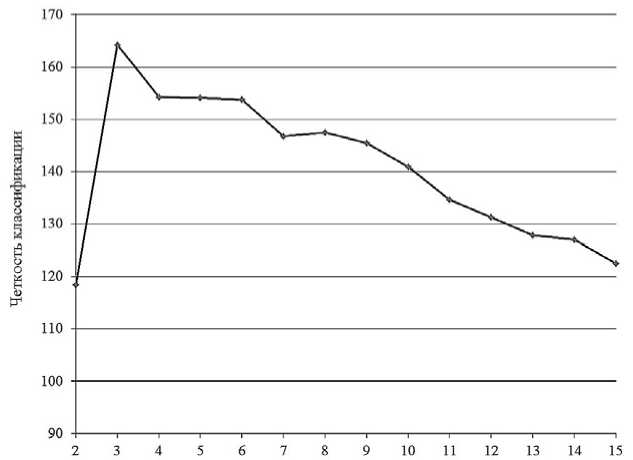

Мы выделяем в этом регионе 9 районов. Волго-Ахтубинскую пойму делим на 4 равных отрезка, а дельту Волги – на 5 физикогеографических районов: вершина (5), центральная часть (6), приморская дельта (7), западные (8) и восточные (9) подстепные ильмени (рис. 1). Наше деление дельты близко к физико-географическому районированию этой области, осуществленному Е.Ф. Белевич (1963).

Рис. 1. Схематическая карта долины Нижней Волги. Пояснения в тексте

Fig. 1. Schematic map of the Lower Volga Valley. Explanations are in the text

В Волго-Ахтубинской пойме экотопы, занятые ксерофитной растительностью – это остатки пойменной голоценовой «сарпин- ской» (новокаспийской) террасы, которые сохранились под Волгоградом (Брылев, Овчарова, 2015) и высокие прирусловые гривы, переработанные эоловыми процессами. Фрагменты этих грив в виде песчаных бугров могут далеко отстоять от современных активных водотоков. В Волго-Ахтубинской пойме эти экотопы чаще встречаются в северной ее части. Здесь в результате работы Волгоградской гидроэлектростанции произошло углубление русла р. Волги (Коротаев и др., 2009). И если раньше такие экотопы могли изредка затапливаться или подтапливаться во время экстремально высоких половодий, то в современных условиях они полностью вышли из зоны влияния реки.

В дельте р. Волги экотопы, неподверженные влиянию половодий, распространены гораздо шире, чем в Волго-Ахтубинской пойме. Прежде всего, это бэровские бугры, происхождение которых является предметом многолетних споров и дискуссий (Свиточ, Клювиткина, 2007). Бугры вытянуты с запада на восток. Относительная их высота колеблется от 6 до 15 м, ширина – от 150 до 450 м, а длина – от 500 м до 2–3 км. Бэровские бугры представлены в 6–9 районах. Но в 6 и 7 рай- онах они обычно небольшого размера. Многие из них здесь разрушены в результате изъятия их грунта для строительства. В подстепных ильменях (8 и 9 районы) бэровские бугры занимают большую площадь и образуют специфический ландшафт (рис. 2). Водоемы, расположенные между бэровскими буграми, местное население называет ильменями.

На бэровских буграх в западных подстепных ильменях (район 8) в прошлом выращивали сельскохозяйственные культуры в условиях орошения. Поэтому их растительность на больших площадях представлена залежами разного возраста. Бэровские бугры 6, 7 и 9 районов обычно используются под выпас скота.

На бэровских буграх развиты бурые полупустынные почвы, сложенные преимущественно глинистыми песками и супесями (Сви-точ, Клювиткина, 2007). Верхние горизонты этих почв не засолены. Из них растворимые соли выносятся в более глубокие горизонты (Golub, Čorbadze, 1989; Golub, Tchorbadze, 1995). Солонцеватость этих почв в наибольшей степени выражена на вершинах и верхних частях склонов бугров (Карпачевский и др., 2008).

Рис. 2. Космический снимок ландшафта западных подстепных ильменей (источник: Google Earth). Ландшафт представляет собой чередование бугров Бэра (желтый цвет) и водоемов (ильменей) между ними (зеленый цвет)

Fig. 2. Satellite image of the region of the western substeppe ilmens (source: Google Earth). The landscape is an alternation of Baer mounds (yellow) and reservoirs (ilmens) between them (green)

Рис. 3. Космический снимок ландшафта с полузакрепленными песками в 6 км к ЮЮВ от с. Байбек, Красноярский район Астраханской области (источник: Google Earth)

Fig. 3. Satellite image of the region with semi-fixed sands, 6 km SSE from Baybek village, Krasnoyarsk district of the Astrakhan region (source: Google Earth)

Кроме бугров Бэра, в подстепных ильменях встречаются возвышенности иного генезиса, а именно, незакрепленные или полуза-крепленные песчаные массивы эолового происхождения. Но их площадь, в сравнении с занятой бэровскими буграми, невелика. Большей частью такие экотопы встречаются на крайнем востоке 6-ого района (рис. 3), а также в восточных подстепных ильменях (район 9).

Материалы и методы

Сосудистые растения указаны по «Flora Europaea» (Tutin et al., 2001). Названия лишайников и мхов, а также Nostoc commune , приводятся с указанием авторов.

Некоторые таксоны представлены в виде агрегаций (agr.), широком смысле (s. l.) и как «суммы» нескольких таксонов. Во многих случаях это связано с тем, что геоботаники, чьи описания включены в базу EU-RU–002, не различали ряд близких таксонов, особенно, не имевших генеративных органов.

Artemisia campestris s. l. объединяет плохо различимые в вегетативном состоянии A. campestris ssp . campestris и A. tschernievi-ana. В текущей версии Euro+Med PlantBase вид A. tschernieviana указан как синоним A. campestris subsp. inodora Nyman (Greuter,

2006). Т.Г. Леонова (1987) считала A. tschernieviana Bess. синонимом A. marschal-liana Sprengel var. tschernieviana (Bess.) Leonova. Однако именно Т.Г. Леонова определила гербарные образцы полыни, которые были собраны на площадках описаний сообществ асс. Artemisietum tschernievianae Golub 1994 как Artemisia arenaria DC. Эти описания вошли в протолог ассоциации. По мнению авторов «Flora Europaea», которой мы пользуемся как номенклатурным источником, Artemisia arenaria DC. является синонимом A. tschernieviana Bess. Н.Н. Цвелев эти же образцы определил как A. tschernieviana Bess.

J. Vicherek (1972) считал диагностическим видом кл. Festucetea vaginatae Artemisia mar-schalliana Sprengel. В соответствие со сводкой «Flora Europaea», этот таксон является синонимом Artemisia campestris ssp. campestris . Мы его включаем в объем Artemisia campes-tris s. l., а этот последний принимаем за диагностический вид кл. Festucetea vaginatae.

Artemisia lerchiana + A. taurica. Долгое время геоботаники, работавшие в низовьях р. Волги, не отличали эти виды друг от друга. Но образцы полыни на площадках описаний, включенные в протолог асс. Kochietum pros- tratae Golub 1994 (номенклатурный тип союза Artemisiоn lerchianae Golub 1994), были определены однозначно Т.Г. Леоновой как Artemisia lerchiana1.

Centaurea arenaria s. l. = Centaurea arenaria + Centaurea arenaria ssp. majorovii.

Corispermum agr. = C. aralocaspicum , C. hyssopifolium , C. intermedium , C. nitidum , C. orientale .

Crepis sancta + C. tectorum .

Limoniumgmelinii + L. meyeri.

Polygonum aviculare agg. = P. arenastrum, P. neglectum, P. patulum, P. arenarium ssp. pulchellum.

Для обзора ксерофитных растительных сообществ использовалась база данных геоботанических описаний растительности долины Нижней Волги (Голуб и др., 2009; Golub et al., 2012). Эта база создана на платформе программы TURBOVEG (Hennekens, Schaminée, 2001). В настоящее время она включает 14972 геоботанических описания, собранных за период 1924–2018 гг. многими фитоценологами. База зарегистрирована в Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD) под индексом EU-RU–002 и передана в европейский архив геоботанических описаний (Chytrý et al., 2016), где она общедоступна.

Характеристика почв дана в соответствии с номенклатурой «Классификации и диагностикой почв СССР» (Егоров и др., 1977).

Обработка и анализ геоботанических описаний осуществлены с использованием пакета программ JUICE 7.0. (Tichý, 2002).

Все геоботанические описания, включенные в базу данных, обработаны по шкалам Л.Г. Раменского (Раменский и др., 1956). Для расчета экологических ступеней по шкалам увлажнения, богатства и засоленности почвы, пастбищной дигрессии применяли «метод пересечения большинства интервалов». Последний основан на определении моды в ста- тистическом ряду распределения чисел, входящих в интервалы ограничительных ступеней экологических шкал растений (Голуб и др., 1978).

Размер пробных площадок с геоботаническими описаниями ксерофитных сообществ варьировал от 25 до 100 м2.

Классификация растительности проводилась с применением двух подходов: контролируемый и неконтролируемый методы2. Первый применен для ассоциаций, которые ранее выделялись в долине Нижней Волги, второй – для установления новых ассоциаций.

К ксерофитным растительным сообществам нами отнесены те из них, описания которых, обработанные по шкале увлажнения Л.Г. Раменского, имеют ступень увлажнения по шкале менее 40, от среднестепного до пустынного увлажнения. Этот шаг также можно отнести к контролируемому методу классификации – экстенсивному способу выделения типов растительности (Tichý et al., 2019). Описаний, удовлетворяющих таким условиям, в нашей базе данных было 915.

Первым этапом разработки строго контролируемой классификации являлось создание вспомогательной обучающей базы данных. Она состояла из 71 геоботанического описания протологов ассоциаций, которые были отнесены к установленным ранее в долине Нижней Волги ксерофитным сообществам ассоциаций: Kochietum prostratae Golub 1994, Salsoletum dendroidis Golub 1994, Anabasietum aphyllae Golub 1994, Ar-temisietum tschernievianae Golub 1994, Koelerietum sabuletori Golub 1994, Diantho borbasii–Agropyretum cristati Maltsev et al. 2011, Tamariceto–Salsoletum australis Golub 1994.

Для выявления пробных площадок геоботанических описаний, растительность которых можно отнести к перечисленным выше ассоциациям, применили экспертную систему с использованием метода «Cocktail» (Bruelheide, 2000). Она подробно изложена в работах чешских геоботаников (Chytrý et al., 2002; Tichý, Chytrý, 2006; Chytrý, Tichý, 2018). Мы использовали эту методику в опыте распознавания и характеристики сообществ с доминированием Phragmites australis (Голуб и др., 2015), ассоциаций классов Sali-cetea purpureae и Alno glutinosae-Populetea albae (Голуб, Бондарева, 2017, 2018), а также некоторых галофитных сообществ (Golub et al., 2017).

Вторым этапом контролируемой классификации являлось выявление в совокупности описаний вспомогательной базы данных сопряженных групп видов. На третьем этапе, опираясь на выделенные группы, составлены формулы, которые позволяли бы автоматически распознавать описания, относящиеся к разным ассоциациям в этой вспомогательной базе данных. Четвертым этапом было тестирование формул на всей базе EU-RU–002. В формулы вводили поправки. Прежде всего, они касались данных об обилии отдельных видов растений. Без этих сведений автоматически отделить некоторые ассоциации друг от друга только по сопряженным группам видов иногда не удавалось. По методике, описанной в указанных выше работах чешских фитоценологов, устанавливали и диагностические виды ассоциаций с помощью вычисления phi-коэффициента. Величинами phi-коэффициентов, при которых таксон относили к диагностическому, были приняты значения 0.25 и более при критерии достоверности по Фишеру P < 0.001.

Нераспознанные формулами описания с ксерофитной растительностью, численность которых составляла 690, использовали для выявления групп, которые можно было бы интерпретировать как новые ассоциации. Здесь мы использовали неконтролируемый метод классификации. Он заключался в том, что массив этих описаний подвергли кластерному анализу на основе определения их флористического сходства с помощью относи- тельного коэффициента Съеренсена, примененного к количественным данным, и связыванием кластеров методом «гибкой беты» (flexible beta), при β = –0.25 (McCune et al., 2002). Обилие растений оценивали по их проективному покрытию. Если обилие растений было обозначено значком +, то при определении сходства описаний этот значок переводили в значение покрытия, равное 0.5%. Для усиления роли видов с низким обилием произвели трансформацию данных с помощью извлечения квадратного корня из значений их проективного покрытия. Расчеты проведены с помощью программы PC-ORD 5.0 в среде JUICE 7.0. (Tichý, 2002). Оптимальный уровень кластеризации был определен с помощью расчета показателя четкости классификации (Botta-Dukát et al., 2005). Эти расчеты реализуются в том же пакете программ JUICE 7.0.

До начала обработки из флористических списков были исключены мхи и лишайники, которые указывали не все геоботаники, чьи материалы мы использовали. Но после обработки все эти виды были возвращены в таблицы.

Для характеристики небольшого числа субассоциаций методы с использованием экспертной системы не применяли.

Результаты и их обсуждение

Во вспомогательной базе данных протологов с помощью метода «Cocktail» было выделено 7 групп сопряженных видов.

-

1. Ferula caspica ( Astragalus physodes , Gagea pusilla , Catabrosella humilis , Ferula caspica , Neotorularia contortupli-cata , Tragopogon ruber ). Минимальное количество видов: 4.

-

2. Zygophyllum fabago ( Petrosimonia oppositifolia , Salsola dendroides , Zygo-phyllum fabago ). Минимальное количество видов: 2.

-

3. Peganum harmala ( Anabasis aphylla , Peganum harmala ). Минимальное количество видов: 2.

-

4. Leymus racemosus ( Astragalus am-modendron , A. varius , Calligonum

-

5. Stipa borysthenica ( Achillea micrantha , Bassia laniflora , Centaurea arenaria s. l., Chondrillajuncea , Secale sylvestre , Stipa borysthenica ). Минимальное количество видов: 3.

-

6. Agropyron cristatum ( Agropyron

-

7. Salsola tragus ( Agriophyllum squarro-sum , Corispermum agr., Salsola tragus , Stipagrostis pennata , Tamarix ramosis-

- sima). Минимальное количество видов: 3.

aphyllum , Lappula marginata , Leymus racemosus , Tragopogon ruthenicus ). Минимальное количество видов: 3.

cristatum , Dianthus borbasii , Euphorbia seguieriana ). Минимальное количество видов: 3.

Используя перечисленные группы, составили формулы для распознавания ассоциаций, которые приводятся при их характеристике. Экспертный анализ 14972 геоботанических описаний, включенных в базу данных EU-RU-002, позволил нам с помощью этих формул идентифицировать 225, которые были отнесены к одной из ранее известных ксе-рофитных ассоциаций.

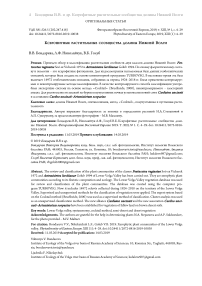

Массив нераспознанных описаний (690) был обработан с помощью кластерного анализа. Наибольшая четкость классификации достигалась при делении совокупности описаний на три группы (рис. 4).

Число кластеров

Рис. 4. Изменение показателя четкости классификации с увеличением числа кластеров

Fig. 4. Changes in crispness of classification with increasing the number of clusters

Две из них по своему флористическому составу занимали переходное положение между ранее установленными ассоциациями. Одна же, состоящая из 39 геоботанических описаний, отличалась оригинальным составом. Ее решено было выделить в качестве новой ассоциации. Для протолога из всего числа, вошедших в этот кластер, было выбрано 12 наиболее характерных описаний. Сопряженная группа видов для них (Bromus squarrosus) выглядит так: Bromus squarrosus, Carduus uncinatus, Logfia arvensis, Buglos- soides arvensis, Artemisia scoparia. Минимальное количество видов: 3.

Обзор синтаксонов

Класс Festucetea vaginatae Soó ex Vicherek 1972.

Континентальные псаммофитные растительные сообщества Центральной и Восточной Европы. Учитывая публикацию Н.А. Дулеповой с соавторами (2018), вероятно, фитоценозы этого класса встречаются и в северо-западной части азиатского континента. В полупустынной и пустынной зонах до наших исследований их еще никто не описывал. Ближайшие регионы, в которых они были отмечены, находятся в степной зоне (Горин и др., 1994; Демина, 2009, 2015, 2017; Демина и др., 2012; Паршутина, 2016; Дуле-пова и др., 2018).

Диагностические таксоны класса (д.т.) по J. Vicherek (1972) (с учетом включения Ar- temisia marschalliana Sprengel в объем A. campestris): Artemisia campestris s. l., Bassia laniflora, Carex ligerica, Chondrilla juncea, Euphorbia seguieriana, Gypsophila paniculata, Helichrysum arenarium, Koeleria glauca, Silene borysthenica, Stipa borysthenica (табл. 1).

Таблица 1. Синоптическая таблица сообществ кл. Festucetea vaginatae в долине Нижней Волги

Table 1. Synoptic table of the plant communities of the class Festucetea vaginatae in the Lower Volga Valley

|

Синтаксон |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Число описаний |

10 |

100 |

22 |

5 |

|

Среднее число видов на учетной площадке |

9 |

11 |

19 |

7 |

|

Д.т. кл. Festucetea vaginatae |

||||

|

Gypsophilapaniculata |

100 |

51 |

9 |

. |

|

Silene borysthenica |

80 |

36 |

. |

. |

|

Artemisia campestris s. l. |

100 |

84 |

100 |

. |

|

Euphorbia seguieriana |

100 |

40 |

36 |

. |

|

Stipa borysthenica |

20 |

70 |

. |

. |

|

Bassia laniflora |

10 |

73 |

. |

. |

|

Chondrillajuncea |

. |

48 |

. |

. |

|

Helichrysum arenarium |

. |

19 |

59 |

. |

|

Koeleriaglauca |

9 |

|||

|

Carexligerica |

1 |

|||

|

Д.т. пор. Festucetalia vaginatae и союза Festucion beckeri |

||||

|

Agropyron cristatum |

100 |

2 |

. |

. |

|

Secale sylvestre |

10 |

77 |

. |

. |

|

Achillea micrantha |

20 |

36 |

9 |

. |

|

Astragalus varius |

. |

. |

32 |

. |

|

Onosma arenaria |

. |

. |

9 |

. |

|

Д.т. пор. Artemisietalia tschernievianae и союза Euphorbion seguieranae |

||||

|

Bromus tectorum |

. |

27 |

95 |

. |

|

Leymus racemosus |

. |

2 |

100 |

40 |

|

Stipagrostispennata |

. |

. |

14 |

60 |

|

Corispermum agr. |

. |

17 |

14 |

80 |

|

Salsola tragus |

. |

. |

. |

60 |

|

Tamarix ramosissima |

. |

. |

23 |

40 |

|

Д.т. ассоциаций |

||||

|

Dianthus borbasii |

100 |

2 |

. |

. |

|

Jurineapolyclonos |

80 |

47 |

. |

. |

|

Centaurea arenaria s. l. |

10 |

39 |

14 |

. |

|

Trigonella arcuata |

. |

. |

91 |

. |

|

Crepis sancta + C. tectorum |

. |

1 |

82 |

. |

|

Calligonum aphyllum |

. |

. |

64 |

20 |

|

Astragalus longipetalus |

. |

. |

64 |

. |

|

Astragalus ammodendron |

. |

. |

55 |

. |

|

Lappula marginata |

. |

. |

55 |

. |

|

Nonea caspica |

. |

. |

50 |

. |

|

Hyaleapulchella |

. |

. |

41 |

. |

|

Tragopogon ruthenicus |

. |

. |

36 |

. |

|

Agriophyllum squarrosum |

. |

. |

9 |

80 |

|

Heliotropium micranthos |

. |

. |

. |

20 |

|

Прочие виды Tortula ruralis (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. |

70 \ |

48 \ |

. |

. |

12 Бондарева В.В. и др. Ксерофитные растительные сообщества долины Нижней Волги Окончание таблицы 1

|

Синтаксон |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Alyssum desertorum |

10 |

59 |

100 |

. |

|

Poa bulbosa |

20 |

41 |

18 |

. |

|

Artemisia austriaca |

. |

27 |

9 |

. |

|

Senecio noeanus |

. |

. |

95 |

. |

|

Alyssum linifolium |

. |

. |

82 |

. |

|

Trigonella orthoceras |

. |

. |

68 |

. |

|

Eremopyrum triticeum |

. |

1 |

50 |

. |

|

Descurainia sophia |

. |

2 |

41 |

. |

|

Androsace maxima |

. |

2 |

41 |

. |

|

Astragalus testiculatus |

. |

. |

36 |

. |

|

Holosteum umbellatum |

. |

. |

23 |

. |

|

Peganum harmala |

. |

. |

. |

60 |

|

Argusia sibirica |

. |

. |

. |

60 |

|

Xanthium spinosum |

. |

. |

. |

60 |

|

Salsola kali ssp. tragus |

. |

5 |

9 |

40 |

|

Convolvulus arvensis |

. |

7 |

. |

40 |

Примечание . Синтаксоны: 1 – асс. Diantho borbasii–Agropyretum cristati , 2 – асс. Koelerietum sabuletori , 3 – асс. Artemisietum tschernievianae , 4 – асс. Tamariceto ramosissimae–Salsoletum tragi . Здесь и в табл. 2 встречаемость видов указана в процентах. Серым цветом отмечены показатели встречаемости диагностических видов ассоциаций.

Условно мы решили отнести две ассоциации на песчаных субстратах в Волго-Ахтубинской пойме к порядку Festucetalia vaginatae Soó 1957, а внутри него – к союзу Festucion beckeri Soó 1957. Неопределенное положение этих фитоценозов в долине Нижней Волги в системе высших синтаксонов связано с тем, что в зоне полупустыни псаммо-фитные растительные сообщества с точки зрения флористического направления Браун-

Бланке еще очень мало изучены. Необходим специальный анализ геоботанических материалов из зоны полупустыни для более обоснованного решения вопроса о положении ассоциаций Волго-Ахтубинской поймы кл. Festucetea vaginatae в системе порядков и союзов. Кроме наших описаний сообществ этого класса, других из этой зоны нет, поэтому решение такой задачи – дело будущего.

Пор . Festucetalia vaginatae Soó 1957 , союз Festucion beckeri Soó 1957

Растительные сообщества закрепленных песков.

Д.т. порядка и союза по J. Vicherek (1972): Achillea micrantha , Agropyron cristatum , Astragalus varius , Onosma arenaria , Secale sylvestre .

Асс. Diantho borbasii–Agropyretum cristati Maltsev et al . 2011

Формула: гр. Agropyron cristatum .

В базе данных ассоциация представлена на 10 учетных площадках.

Д.т.: Agropyron cristatum , Dianthus borbasii , Gypsophila paniculata , Silene borysthenica.

Чаще всего в сообществах ассоциации доминируют Agropyron cristatum , Jurinea polyclonos.

Растительный покров разреженный: общее проективное покрытие в сообществах ассоциации – 15–30% (рис. 5). На учетных площадках, в среднем, 9 видов растений. Средняя высота надземных побегов – 50 см.

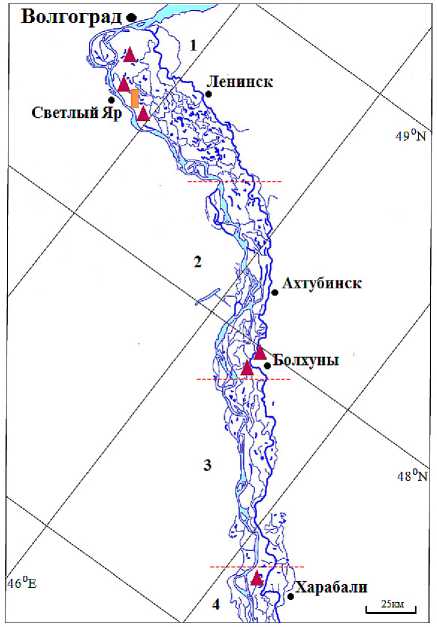

Сообщества ассоциации встречаются в прирусловье р. Волги на высоких песчаных гривах, переработанных эоловыми процессами. В настоящее время эти экотопы не подвержены прямому воздействию реки. Фитоценозы ассоциации отмечены в северной части Волго-Ахтубинской поймы (рис. 6).

Рис. 5. Сообщество асс. Diantho borbasii– Agropyretum cristati (фото М.В. Мальцева. 2010 г.)

Fig. 5. Plant community of the ass. Diantho borbasii–Agropyretum cristati (photo by M.V. Maltsev. 2010)

Рис. 6. Схематическая карта размещения сообществ асс . Diantho borbasii– Agropyretum cristati () и Koelerietum sa-buletori (). Цифрами обозначены те же районы, что и на рис. 1

Fig. 6. Schematic map of the the placement of plant communities of ass. Diantho borbasii– Agropyretum cristati () и Koelerietum sa-buletori ( A).The numbers denote the same areas as in the Fig. 1

Рис. 7. Сообщество асс. Koelerietum sa-buletori (фото В.Б. Голуба. 2010 г.)

Fig. 7. Plant community of the ass. Koelerie-tum sabuletori (photo by V.B. Golub. 2010)

Асс. Koelerietum sabuletori Golub 1994

Формула: гр. Stipa borysthenica NOT Populus nigra покр. > 5%.

В базе данных ассоциация представлена на 100 учетных площадках.

Д.т.: Achillea micrantha , Artemisia campes-tris s. l., Bassia laniflora , Centaurea arenaria s. l . , Chondrillajuncea , Euphorbia seguieriana , Gypsophila paniculata , Jurinea polyclonos , Secale sylvestre , Silene borysthenica , Stipa borysthenica .

В фитоценозах ассоциации доминируют обычно Artemisia campestris s. l., Jurinea poly-clonos , Stipa borysthenica , Tortula ruralis.

Общее проективное покрытие надземных частей растений варьирует в пределах 10– 50%. Среднее число видов на учетной площадке – 11. Высота надземных побегов – 40– 50 см (рис. 7).

Растительные сообщества этой ассоциации приурочены к высоким песчаным буграм и гривам, а также их склонам, вышедшим из-под прямого влияния реки. Фитоценозы данной ассоциации часто граничат с тополевыми лесами асс. Glycyrrhizo glabrae-Populetum nigrae Golub et E.G. Kuzmina in Golub 2000, которые обычно находятся ниже по склону песчаных возвышенностей. Травяные виды характеризуемой ассоциации нередко входят в нижний ярус тополевых лесов.

Фитоценозы рассматриваемой ассоциации описаны, главным образом, в северной части Волго-Ахтубинской поймы: от г. Волгограда до г. Ахтубинска. Гораздо реже они встречаются южнее, достигая г. Харабали в средней части Волго-Ахтубинской поймы.

В составе ассоциации выделено три субассоциации : K. s. typicum subass. nov., K. s. chondrilletosum junceae Maltsev et al. 2011, K. s. helichrysetosum Maltsev et al. 2011. Характеризующие их таблицы опубликованы в протологах этих синтаксонов.

Koelerietum sabuletori typicum subass. nov. hoc loco

Д.т.: Achillea micrantha , Bassia prostrata, Koeleriaglauca.

Номенклатурный тип субасс. Koelerietum sabuletori typicum (holotypus hoc loco) соответствует номенклатурному типу ассоциации – описание № 8 в табл. 7 в статье В.Б. Голуба (Golub, 1994). Выделение здесь новой субассоциации K. s. typicum не противоречит правилам «Международного кодекса фитосоциологической номенклатуры» – ICPN (Weber et al., 2000), поскольку номенклатурный тип данной субассоциации совпадает с номенклатурным типом ассоциации (см. статью 5 ICPN).

Характеристика асс. Koelerietum sabule-tori , сделанная в упомянутой выше статье, совпадает с таковой для субасс. K. s. typicum.

Эта наиболее богатая во флористическом отношении субассоциация данной ассоциации. Среднее число видов на учетной площадке 18. Формируется в условиях небольшого антропогенного влияния и пастбищной нагрузки.

Субасс. Koelerietum sabuletori chondril-letosumjunceae Maltsev et al. 2011

Д. т.: Chondrillajuncea , Conyza canadensis , Logfia arvensis .

Небогатые по видовому составу сообщества, среднее число видов на учетных площадках – 12. Обычны на экотопах с песчаным субстратом, подвергающихся интенсивному выпасу, а также на старых карьерах по добыче песка.

Субасс. Koelerietum sabuletori helichry-setosum Maltsev et al. 2011

Д. т.: Helichrisum arenarium.

Примерно такие же бедные во флористическом отношении фитоценозы, как и сообщества предыдущей субассоциации (среднее число видов на учетных площадках – 11). Они встречаются на прирусловых гривах в самой северной части Волго-Ахтубинской поймы. По флористическому составу занимают переходное положение между субасс. K. s. typicum и K. s. chondrilletosumjunceae.

Пор. Artemisietalia tschernievianae Golub 1994 , союз Euphorbion seguierianae Golub 1994

Д.т. порядка и союза: Bromus tectorum , Corispermum agr., Leymus racemosus , Salsola tragus , Stipagrostis pennata , Tamarix ramosissima.

Пустынные растительные сообщества дельты р. Волги на рыхлых песчаных слаборазвитых и неразвитых почвах, неподверженные влиянию половодий и грунтовых вод. Такие местообитания здесь занимают небольшую площадь. Их происхождение обязано нескольким факторам: аллювиальным наносам, работе ветра, выпасу скота.

Асс. Artemisietum tschernievianae Golub 1994

Формула: гр. Leymus racemosus NOT гр. Salsola tragus

В базе данных ассоциация представлена на 22 учетных площадках.

Д.т.: Astragalus ammodendron , A. varius , A. longipetalus , Calligonum aphyllum , Crepis sancta + C. tectorum , Helichrysum arenarium , Hyalea pulchella , Lappula marginata , Nonea caspica , Leymus racemosus , Onosma arenaria , Tragopogon ruthenicus , Trigonella arcuata.

Доминируют чаще всего Artemisia campes-tris s. l., Bromus tectorum , Trigonella arcuata (рис. 8).

Рис. 8. Сообщество асс. Artemisietum tschernievianae (фото В.Б. Голуба. 2008 г.)

Fig. 8. Plant community of the ass. Artemisietum tschernievianae (photo by V.B. Golub. 2008)

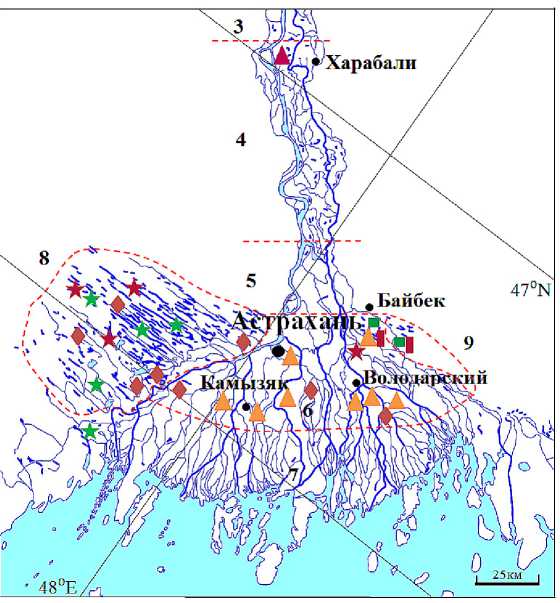

Рис. 9. Схематическая карта размещения сообществ ассоциаций: Kochietum prostratae (),

Salsoletum dendroidis (), Anabasietum aphyllae (), Artemisietum tschernievianae (), Tamariceto ramosissimae–Salsoletum tragi (), Koelerietum sabuletori () и Carduo uncinati-Artemisietum scopariae (). Цифрами обозначены те же районы, что и на рис. 1

Fig. 9. Schematic map of the placement of plant communities of associations: Kochietum pros-tratae (), Salsoletum dendroidis (), Anabasietum aphyllae (), Artemisietum tschernievia-nae (), Tamariceto ramosissimae–Salsoletum tragi (), Koelerietum sabuletori () и Carduo uncinati-Artemisietum scopariae ( ). The numbers denote the same areas as in the Fig. 1

Общее проективное покрытие – 15–40%, высота – 30–40 см. Отдельные виды достигают большей высоты: Leymus racemosus – 50–70 см, Calligonum aphyllum – 150 см, Tamarix ramosissima – 200 см. Среднее число видов на учетной площадке – 19.

Почва под фитоценозами ассоциации развита слабо, по несколько более темной окраске можно выделить гумусовый горизонт, в среднем, мощностью около 15 см. Содержание гумуса в нем 0.1–0.4%. Водорастворимые соли в почве отсутствуют.

Фитоценозы ассоциации описаны в восточной части дельты р. Волги в Астраханской области России и восточных подстепных ильменях на территории Казахстана (рис. 9). Однако эти сообщества встречались и в западных подстепных ильменях.

Асс. Tamariceto ramosissimae– Salsoletum tragi Golub 1994 nom. corr. hoc loco

В протологе данной ассоциации в 1994 г. допущена таксономическая ошибка: во флористическом списке указан вид Salsola australis вместо S. tragus. Название неверно определенного вида стало имяобразующим для названия ассоциации. В данной статье мы делаем исправление названия ассоциации в соответствие с правилами ICPN.

Отвергаемое название Tamariceto-Salsoletum australis Golub 1994 (art. 43 ICPN).

Формула: гр. Salsola tragus NOT Tamarix ramosissima покр. > 5%.

В базе данных ассоциация представлена на 5

учетных площадках.

Д. т.: Agriophyllum squarrosum ,

Heliotropium micranthos , Stipagrostispennata.

Чаще других видов растений доминантами в сообществах ассоциации являются Peganum harmala и Agriophyllum squarrosum .

Общее проективное покрытие надземных частей растений варьирует в пределах 2–20%. Среднее число видов на площадке – 7.

Сообщества ассоциации – это растительность слабозакрепленных и подвижных песчаных массивов. Встречаются в самой восточной части дельты и в восточных подстепных ильменях на территории Казахстана.

Класс Artemisietea lerchianae Golub 1994 , пор. Artemisietalia lerchianae Golub 1994 , союз Artemisiоn lerchianae Golub 1994

Класс, порядок и союз объединяют фитоценозы на бурых полупустынных почвах. Реже сообщества этих синтаксонов встречаются на аллювиальных дерново-опустынивающихся карбонатных легкосуглинистых и супесчаных, еще реже глинистых по механическому составу почвах. Обычно почвы в разной степени солонцовые. Чаще всего, местообитания фитоценозов этих синтаксо-нов в долине Нижней Волги приурочены к вершинам и склонам бэровских бугров.

Д.т. класса, порядка, союза: Agropyron fragile , Artemisia lerchiana + A. taurica , Cam-

17 phorosma monspeliaca , Eremopyrum orientale (табл. 2).

Асс. Kochietum prostratae Golub 1994 Формула: гр. Ferula caspica.

В базе данных ассоциация представлена на 45 учетных площадках.

Д.т.: Agropyron fragile , Alyssum linifolium , Astragalus physodes , A. testiculatus , A. oxyglottis , A. varius , Atraphaxis spinosa , Bas-sia prostrata , Catabrosella humilis , Crepis sancta + C. tectorum , Ferula caspica , Gageapu-silla , G. reticulate , Euphorbia leptocaula , Holosteum umbellatum , Krascheninnikovia ceratoides , Lappula spinocarpos , Neotorularia contortuplicata , Scorzonera cana , Senecio noeanus , Stipa lessingiana , Tragopogon ruber , Trigonella arcuata , T. orthoceras.

Доминируют чаще других видов Agropy-ron fragile , Artemisia lerchiana + A. taurica , Catabrosella humilis .

Общее проективное покрытие надземных частей растений ассоциации в мае–июне варьирует в пределах от 10 до 45% (рис. 10). Имеются два слабовыраженных яруса: первый – из Agropyron fragile (35–45 см), второй – из Artemisia lerchiana + A. taurica (15–25 см). Флористически довольно богатые сообщества: в среднем на учетной площадке насчитывается 25 видов.

Рис. 10. Сообщество асс. Kochietum prostratae (фото В.Б. Голуба. 2008 г.)

Fig. 10. Plant community of the ass. Kochietum prostratae (photo by V.B. Golub. 2008)

Сообщества ассоциации занимают вершины и верхние части склонов бэровских бугров. Почва бурая полупустынная кратковременно промерзающая. Почвообразующими породами являются хвалынские морские отложения, подстилаемые древнекаспийскими осадками. Встречаются слабо- и среднесолонцеватые роды почв. Минерализованные грунтовые воды находятся на глубине 8 м и более и какого-либо существенного влияния на почвообразовательный процесс не оказывают. Отличительной особенностью является неясная дифференцировка почвенного профиля на генетические горизонты, малая мощность гумусового горизонта (10–15 см). В горизонте А содер- жание гумуса обычно не превышает 1%, в горизонте В - 0.4–0.6%.

Почвы бэровских бугров засолены. Однако присутствие водорастворимых солей, как правило, с поверхности не наблюдается. Они отмечаются с глубины 20–40 см и ниже. Преобладают сульфаты и хлориды. Засоление носит остаточный характер, так как в настоящее время почвы оторваны от влияния грунтовых вод. По механическому составу почвы в основном легкосуглинистые и супесчаные. Приуроченность экотопов с асс. Kochietum prostratae к верхним частям склонов бэровских бугров приводит к значительной выраженности здесь элювиальных процессов.

Таблица 2. Синоптическая таблица сообществ кл. Artemisietea lerchianae в долине Нижней

Волги

Table 2. Synoptic table of the plant communities of the class Artemisietea lerchianae in the Lower

Volga Valley

|

Синтаксон |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Число описаний |

45 |

21 |

22 |

39 |

|

Среднее число видов на учетной площадке |

25 |

13 |

15 |

19 |

Д.т. кл. Artemisietea lerchianae, пор. Artemisietalia lerchianae и союза Artemisiоn lerchi- anae

|

Agropyron fragile |

89 |

. |

14 |

33 |

|

Artemisia lerchiana + A. taurica |

100 |

71 |

50 |

97 |

|

Camphorosma monspeliaca |

47 |

76 |

27 |

. |

|

Eremopyrum orientale |

71 |

86 |

77 |

31 |

|

Д.т. ассоциаций |

||||

|

Bassiaprostrata |

100 |

5 |

18 |

10 |

|

Alyssum linifolium |

100 |

5 |

36 |

51 |

|

Ferula caspica |

96 |

. |

5 |

. |

|

Holosteum umbellatum |

89 |

. |

36 |

59 |

|

Catabrosella humilis |

89 |

. |

9 |

. |

|

Trigonella orthoceras |

78 |

10 |

59 |

69 |

|

Astragalusphysodes |

78 |

. |

. |

. |

|

Crepis sancta + C. tectorum |

71 |

. |

18 |

18 |

|

Trigonella arcuata |

62 |

14 |

32 |

3 |

|

Neotorularia contortuplicata |

60 |

. |

18 |

3 |

|

Senecio noeanus |

58 |

10 |

14 |

18 |

|

Gageapusilla |

58 |

. |

. |

. |

|

Scorzonera cana |

58 |

5 |

27 |

. |

|

Astragalus testiculatus |

58 |

. |

27 |

10 |

|

Lappula spinocarpos |

51 |

. |

14 |

. |

|

Atraphaxis spinosa |

47 |

. |

5 |

. |

|

Tragopogon ruber |

42 |

. |

. |

21 |

|

Krascheninnikovia ceratoides |

40 |

. |

5 |

5 |

|

Astragalus oxyglottis |

36 |

. |

9 |

. |

Окончание таблицы 2

|

Синтаксон |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Stipa lessingiana |

33 |

. |

. |

5 |

|

Gagea reticulata |

29 |

. |

. |

15 |

|

Astragalus varius |

22 |

. |

9 |

. |

|

Euphorbia leptocaula |

13 |

. |

. |

. |

|

Salsola dendroides |

. |

100 |

. |

. |

|

Anabasis aphylla |

22 |

. |

100 |

5 |

|

Peganum harmala |

2 |

5 |

100 |

5 |

|

Д.т. союза Carduion uncinati и асс. Carduo uncinati-Artemisietum scopariae Carduus uncinatus |

. |

. |

5 |

92 |

|

Bromus squarrosus |

13 |

. |

9 |

87 |

|

Artemisia scoparia |

. |

. |

. |

72 |

|

Erodium hoefftianum |

. |

. |

. |

62 |

|

Logfia arvensis |

. |

. |

5 |

59 |

|

Buglossoides arvensis |

. |

. |

5 |

46 |

|

Прочие виды Eremopyrum triticeum |

53 |

100 |

50 |

51 |

|

Petrosimonia oppositifolia |

. |

95 |

5 |

. |

|

Descurainia sophia |

13 |

38 |

41 |

28 |

|

Alhagipseudalhagi |

13 |

43 |

27 |

41 |

|

Alyssum desertorum |

71 |

19 |

36 |

90 |

|

Artemisia campestris s. l. |

. |

. |

9 |

33 |

|

Leymus racemosus |

22 |

. |

5 |

3 |

|

Astragalus longipetalus |

20 |

. |

5 |

3 |

|

Nonea caspica |

20 |

. |

18 |

23 |

|

Salsola tragus |

. |

24 |

. |

. |

|

Limoniumgmelinii + L. meyeri |

. |

52 |

5 |

. |

|

Zygophyllum fabago |

. |

48 |

5 |

. |

|

Petrosimonia brachiata |

. |

33 |

. |

. |

|

Salsola crassa |

. |

48 |

18 |

. |

|

Lepidiumperfoliatum |

13 |

48 |

14 |

. |

|

Trigonella sp. |

. |

24 |

. |

. |

|

Amaranthus albus |

. |

29 |

5 |

. |

|

Atriplex tatarica |

. |

33 |

14 |

5 |

|

Parmelia ryssolea (Ach.) Nyl. |

51 |

. |

. |

. |

|

Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) Hale |

80 |

. |

. |

3 |

|

Tulipa biflora |

27 |

. |

14 |

. |

|

Asparagus bresleranus |

18 |

. |

. |

. |

|

Lappula squarrosa |

16 |

. |

. |

. |

|

Tanacetum achilleifolium |

24 |

. |

14 |

. |

|

Senecio vernalis |

. |

. |

. |

26 |

|

Polygonum sp. |

. |

. |

. |

23 |

|

Xanthoriaparietina (L.) Th. Fr. |

. |

. |

. |

23 |

|

Veronica triphyllos |

. |

. |

5 |

23 |

|

Ceratocephala testiculata |

. |

10 |

9 |

31 |

|

Bromus tectorum |

29 |

. |

45 |

74 |

|

Salsola kali s. tragus |

. |

5 |

23 |

38 |

|

Ceratocephala falcata |

40 |

5 |

55 |

. |

|

Ceratocarpus arenarius |

27 |

29 |

59 |

51 |

|

Poa bulbosa |

9 |

29 |

23 |

59 |

|

Androsace maxima |

27 |

5 |

41 |

51 |

20 Бондарева В.В. и др. Ксерофитные растительные сообщества долины Нижней Волги Bryum argenteum Hedw. (4-3); Cachrys odontalgica (1-4, 3-9, 4-8); Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb. (4-5); C. pyracea (Ach.) Th. Fr. (4-3); Camelina microcarpa (1-13, 3-9, 4-3); Candelariella efflorescens R. C. Harris & W. R. Buck (4-3); Carex stenophylla (3-5, 4-3); Centaurea arenaria s.l. (4-15); Ceratocephala sp. (2-5); Chenopodium urbicum (45); Chorispora tenella (2-5, 3-9, 4-10); Conringia orientalis (3-5); Consolida regalis (1-4, 4-8); Cynanchum acutum (210, 3-5, 4-3); Cynodon dactylon (3-5); Dodartia orientalis (1-11, 2-10, 3-9, 4-5); Ephedra distachya (1-4, 4-10); Erophila verna (4-3); Euphorbia chamaesyce (3-5); E. seguieriana (3-5); Fumaria schleicheri (4-3); Gagea bulbifera (4-5); Galium humifusum ( 3-5, 4-3); Glycyrrhiza glabra (1-2, 2-10, 3-5); Gypsophila paniculata (3-5, 4-3); Helichrysum arenar-ium (1-2); Heliotropium ellipticum (4-3); Hyaleapulchella (4-3); Hypecoumpendulum (1-4, 3-9, 4-3); Lactuca serriola (1-4, 3-5); Lappula marginata (2-5, 4-8); L. semiglabra (4-8); L. sp. (1-2); Leymus ramosus (1-9, 3-14, 4-5); Linaria in-completa (1-4); Malcolmia africana (1-7); M. sp. (1-2); Matricariaparviflora (1-2, 2-10, 4-18); Medicago sativa (1-4, 39); Myosotis stricta (4-3); Nonea sp. (3-5); Nostoc commune Vaucher ex Bornet et Flahault (1-9); Nostoc sp. (1-20, 25); Orobanche alba (1-2); Phascum cuspidatum Hedw. (4-3); Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier (4-3); Polygonum aviculare agg. (3-5); Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon (4-5); P. subsessile (Brid.) Jur. (4-3); Ranunculus ox-yspermus (4-10); Rinodina exigua (Ach.) Gray (4-10); Salsola brachiata (1-7, 2-19, 3-9); S . laricina (2-19); S. nitraria (35); S. tamariscina (1-2); Scorzonera laciniata (2-5); S. pusilla (1-4, 3-9); Silene cyri (4-3); Sisymbrium loeselii (2-5, 413); Stipa capillata (1-2, 4-3); S. sareptana (1-7, 4-10); Suaeda altissima (2-19, 3-5); Taraxacum sp. (2-5); Teloschistes lacunosus (Rupr.) Savicz (1-7); Thuidium sp. (1-18); Tortula caninervis (Mitt.) Broth. (1-16); T. ruralis (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (4-3); Tragopogon dubius (4-13); T. ruthenicus (1-2); Tribulus terrestris (2-10, 3-5, 4-3); Trisetum loeflingianum (4-3); Tulipa sp. (3-5); Tulipa sylvestris ssp . australis (1-4, 4-10); Veronica verna (4-13); Xan-thium strumarium s.l. (3-14); Xanthoparmelia ryssolea (Ach.) O. Blanco et al. (4-3); Xanthoriapolycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber (4-13); Xanthoria sp. (1-2).

Примечания . Синтаксоны: 1 – асс. Kochietum prostratae , 2 – асс. Salsoletum dendroidis , 3 – асс. Anabasietum aphyllae , 4 – асс. Carduo uncinati-Artemisietum scopariae ass. nov.

Фитоценозы ассоциации Kochietum prostratae зарегистрированы на бэровских буграх в центральной части дельты (6 район).

Асс. Salsoletum dendroidis Golub 1994

Формула: гр. Zygophyllum fabago AND Salsola dendroides покр. > 5% NOT Tamarix ramosissima покр. > 5%.

В базе данных ассоциация представлена на 21 учетной площадке.

Д.т.: Salsola dendroides c проективным покрытием более 5%.

Кроме Salsola dendroides , в число доми-нантов входят Artemisia lerchiana + A. taurica , Eremopyrum triticeum и Petrosimonia oppositifolia.

Растительный покров разреженный, общее проективное покрытие надземных побегов составляет 10–20%, в редких случаях – 30–50%. Сообщества ассоциации флористически небогаты. Среднее число видов на учетных площадках – 13. Высота надземных частей растений – 35–40 см.

Сообщества ассоциации размещаются в нижней половине склонов бэровских бугров и на их шлейфах, которые в современных условиях уже не затапливаются во время половодий (рис. 11). Находятся эти экотопы над меженным уровнем воды в водотоках ниже, чем занятые асс. Kochietum prostratae. Обычно используются как пастбища. Почвы на местообитаниях с ассоциацией Salsoletum dendroidis можно отнести либо к бурым полупустынным, либо реже – к аллювиальным дерново-опустынивающимся карбонатным. Минерализованные грунтовые воды находятся на глубине 4–8 м.

Почвенный профиль довольно ясно дифференцирован на генетические горизонты. Из них А – мощностью 15–25 см, содержание гумуса в нем 1–2.5%. По величине засоления почвы варьируют от слабо- до сильнозасоленных. Среди солей преобладают хлориды и сульфаты. Механический состав верхних почвенных горизонтов чаще суглинистый, реже – глинистый. Указанные особенности почв, а также относительно неглубокий уровень залегания грунтовых вод, капиллярной каймы, которой, видимо, достигает ряд растений, вызывает смену сообществ асс. Kochietum prostratae фитоценозами асс. Salsoletum dendroidis . Наличие в сообществах ассоциации таких галофитов, как Suaeda confusa и Limonium gmelinii + L. meyeri, указывает на повышенное засоление почв .

Рис. 11. На переднем плане – сообщество асс. Salsoletum dendroidis (фото В.В. Бондаревой. 2012 г.)

Fig. 11. Plant community of the ass. Salsoletum dendroidis in the foreground (photo by V.V. Bondareva. 2012)

В правобережных подстепных ильменях дельты р. Волги в самой западной их части, где бэровские бугры выположены, сообщества асс. Salsoletum dendroidis размещаются не только по склонам бугров, но нередко и на слабозасоленных с поверхности сухих днищах межбугровых понижений.

Сообщества асс. Salsoletum dendroidis

Д.т.: Anabasis aphylla , Peganum harmala .

Чаще других в число доминантов входят Artemisia lerchiana + A. taurica , Anabasis aphylla и Eremopyrum orientale .

В мае, в момент наилучшего развития пустынной растительности, общее проективное покрытие надземных частей растений сообщества достигает 25–30%. Фитоценозы были встречены в 6 и 8 районах.

ассоциации флористически не богаты. В

Асс. Anabasietum aphyllae Golub 1994

Формула: гр. Peganum harmala NOT

Tamarix ramosissima покр. > 5%.

В базе данных ассоциация представлена на 22 учетных площадках.

среднем на площадке – 15 видов. Из многолетних видов характерны ядовитые растения: Anabasis aphylla и Peganum harmala . Средняя высота растений – около 20 см (рис. 12).

Рис. 12. Сообщества асс. Anabasietum aphyllae (фото В.Б. Голуба. 2012 г.)

Fig. 12. Plant community of the ass. Anabasietum aphyllae (photo by V.B. Golub. 2012)

Асс. Anabasietum aphyllae сменяет ассоциацию Kochietum prostratae при интенсивных и продолжительных пастбищных нагрузках. Асс. Anabasietum aphyllae распространена в 6, 7 и 8 районах.

Союз Carduion uncinati all. nov. hoc loco

Растительность залежей на бурых пустынных почвах.

Список литературы Ксерофитные растительные сообщества долины Нижней Волги

- Белевич Е.Ф. 1963. Районирование дельты Волги. Труды Астраханского заповедника. Вып. 7. С. 401-421.

- Брылев В.А., Овчарова А.Ю. 2015. Изменения природных процессов в Волго-Ахтубинской пойме и Балта Брэила Нижнего Дуная. Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 11, естеств. науки, № 2 (12). С. 87-96. DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.2.11

- Воскресенская Л.М., Бесчетнова Э.И. 2009. Агроклиматические ресурсы Астраханской области. Астрахань: Изд. дом "Астраханский университет". 114 с.

- Голуб В.Б., Добрачев Ю.П., Пастушенко Н.Ф., Яковлева Е.П. 1978. О способах оценки экологических условий местообитаний по шкалам Л.Г. Раменского. Биологические науки. Научные доклады высшей школы. № 7. С. 131-136.

- Голуб В.Б., Сорокин А.Н., Ивахнова Т.Л., Старичкова К.А., Николайчук Л.Ф., Бондарева В.В. 2009. Геоботаническая база данных долины Нижней Волги. Известия Самарского научного центра РАН. Т. 11, № 1 (4). С. 577-582.