Кто виноват? Централизация и электоральное поведение титульных этносов в республиках России

Автор: Шкель С.Н.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Региональная политика и управление

Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: электоральное поведение избирателей во многих российских республиках отличает более высокая поддержка инкумбентов. Однако в последнее время в некоторых из них наблюдается снижение электоральной поддержки российского президента со стороны представителей титульных этносов.

Выборы, этнические республики, электоральное поведение, электоральные процессы, региональная политика, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/147246729

IDR: 147246729 | УДК: 324 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-3-422-453

Текст научной статьи Кто виноват? Централизация и электоральное поведение титульных этносов в республиках России

1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия, ,

1 National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia, ,

Выборы в современной России претерпевают изменения, многие из которых свидетельствуют об автократизации электоральных процессов и сокращении уровня их состязательности. Тем не менее это не говорит о том, что выборы перестали иметь значение. Напротив, ужесточение контроля за избирательными процедурами со стороны власти лишь подтверждает, что выборы остаются важнейшим и наиболее легитимным механизмом наделения политиков властными полномочиями. Между тем в России меняются не только избирательное законодательство и «правила игры», но и социальный базис электоральной поддержки власти. С этой точки зрения избиратели в этнических республиках России всегда играли особую роль, являясь стабильными опорами электоральной поддержки власти как федерального, так и регионального уровней (Myagkov et al., 2010; Goodnow et al., 2012; Goodnow et al., 2014; Bader and Van Ham, 2015; Panov and Ross, 2016; White and Saikkonen, 2017; Panov and Ross, 2019; Minaeva and Panov, 2020). Однако в последнее время исследователи фиксируют признаки снижения политической лояльности избирателей в этнических республиках. Так, например, согласно исследованию A. Уайт, рост численности этнических меньшинств, зафиксированный всеобщей переписью населения 2010 года, не привел к росту электоральной явки, а, напротив, коррелирует с ее сокращением на парламентских выборах 2011 и 2016 годов. Учитывая, что в авторитарном контексте российские власти заинтересованы в высокой явке для легитимации выборов, снижение этого показателя можно трактовать как свидетельство усиления протестного электорального поведения этнических меньшинств (White, 2022). Еще более явное сокращение электоральной лояльности со стороны представителей нерусских этносов обнаружилось после эскалации языковой проблемы летом 2017 года, когда по инициативе российского президента Владимира Путина было принято решение об отмене обязательного изучения родных языков этнических меньшинств в российских республиках. В результате по итогам президентских выборов в 2018 году в Башкортостане и Якутии обозначилось сокращение электоральной поддержки инкумбента со стороны титульных этносов. Вместе с тем в других республиках этого не произошло (Shkel, 2019). Главной целью данной статьи является объяснение причин вариации в электоральном поведении титульных этносов в разных республиках. Почему в одних случаях наблюдается изменение электорального поведения титульных этносов и снижение ими поддержки российского президента, тогда как в других этнические меньшинства продолжают сохранять стабильность в своих политических предпочтениях?

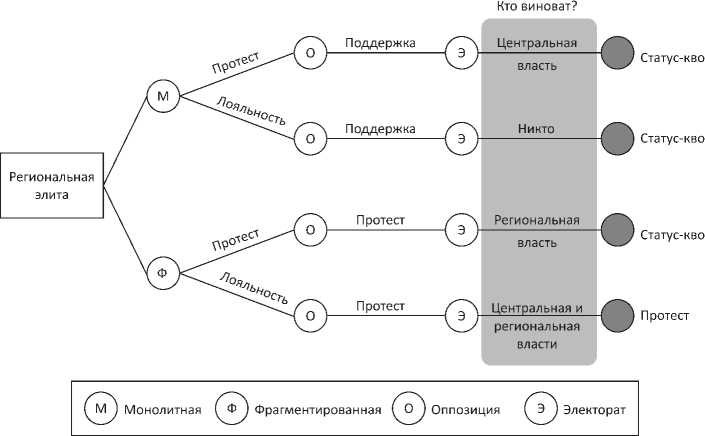

Я утверждаю, что указанная смена электоральных предпочтений происходит только тогда, когда представители титульных этносов видят виновниками ущемления своих этнокультурных прав оба уровня власти – федеральный и региональный. Это, в свою очередь, определяется двумя факторами: фрагментированной структурой региональных элит и выбором главой региона стратегии лояльности в ответ на давление со стороны центра. Первый фактор обусловливает наличие конкуренции между элитными фракциями, что объективно ведет к росту влияния независимых национальных организаций. Второй фактор имеет важное последствие в виде политизации требований национальных организаций, их радикализации и перехода к протестным действиям. Их прямая критика как федеральных, так и региональных политических игроков приводит к росту протестного голосования представителей титульных этносов. Этого не происходит, если по тем или иным причинам этнические меньшинства возлагают вину только на один из уровней власти: федеральный или региональный. На основе анализа данных шести фокус-групп, проведенных в четырех этнических республиках России, я тестирую свою теорию и нахожу ей эмпирические подтверждения.

Централизация и эволюция электорального поведения титульных этносов в России

Исследователи электоральных процессов в России неоднократно отмечали специфику голосования в этнических республиках, которая проявляется в сравнительно высокой электоральной поддержке региональных и федеральных представителей власти. Отвечая на вопрос о причинах этого феномена, ученые указывали на наследие «парада суверенитетов» 1990-х годов. Согласно данному объяснению, в отличие от большинства «типичных» российских регионов, республики в 1990-х годах получили политическую, экономическую и этнокультурную автономию (Gelman, 2010; Reisinger and Moraski, 2017). Это имело важные электоральные последствия. Чтобы сохранять эту преференцию, республики должны демонстрировать лояльность по отношению к центру. Следовательно, у субнациональных элит в республиках есть дополнительный стимул для достижения высоких электоральных результатов для федеральных акторов в виде «партии власти» и президента (Hale, 1999; Simpser, 2013).

Более того, автономия республик создает не только дополнительные стимулы лояльности у региональных элит, но и особые возможности по контролю за электоральным поведением избирателей с помощью административного ресурса. Эти возможности можно разделить на три типа: экономические, социальные и этнокультурные.

Экономическое основание контроля за избирателями связано с сохранением сравнительно высокого уровня этатизма региональной экономики в республиках. В то время как центр и вслед за ним многие российские регионы в 1990-х годах реализовали рыночные реформы по модели «шоковой терапии», большинство этнических республик, пользуясь своей автономией, предпочли градуалистскую модель экономических трансформаций. Приватизация в такой модели имела ограниченные масштабы, ключевые крупные предприятия остались в государственной собственности и под контролем региональных элит, что позволило сохранить зависимость их директората и работников от регионального поли- тического руководства. Власти стали использовать эти предприятия и государственные учреждения как каналы для распределения ресурсов в виде надбавок и премий к зарплате для «бюджетников» в качестве стимулов электоральной мобилизации. Кроме того, они могли применять стратегию устрашения в виде угроз увольнения, что также является действенным способом контроля за избирателями (Frye et al., 2014; Frye et al., 2019).

Социальное основание контроля за избирателями связано со сравнительно низким уровнем урбанизации, характерным для многих этнических республик. Сельские жители, как правило, более бедны и зависимы от местной администрации (Auyero, 2001; Stokes, 2005; Nichter, 2008). Сохранение колхозов и совхозов в результате экономической политики градуализма лишь упростило региональным и локальным властям задачу по воздействию на электоральное поведение избирателей с помощью административного ресурса (Matsuzato, 2001; Hale et al., 2003).

Наконец, этнокультурное основание влияния на электоральное поведение избирателей связано с феноменом «институционализированной этничности». Как подчеркивает Г. Хейл, политическим ресурсом в данном случае выступает не этничность нерусских народов сама по себе, а именно «институционализированная этничность» (Hale et al., 2003, p. 234). Это означает, что язык и культура отдельной этнической группы (титульного этноса) в пределах республики получают особый статус и протекторат со стороны региональной власти. Автономия республик позволила региональным элитам повысить формальный статус языка и культуры титульных этносов. Культура «республикообразующего» этноса получила особую поддержку на государственном уровне, став важнейшей частью не только региональной идентичности, но и институционального политического устройства республик. Представители титульного этноса стали обладателями особых преференций, упрощающих им получение образования, работы или построение карьеры в сфере государственной службы. Следовательно, региональные власти в этнических республиках в результате «суверенизации» 1990-х годов получили еще один дополнительный рычаг воздействия на электорат – наличие «клубных благ» (Kitschelt and Wilkinson, 2007, p. 11), которые могут распределяться среди членов «этнического ядра» в обмен на их политическую лояльность (Chandra, 2004).

Указанные три фактора, облегчившие региональной власти в республиках контроль за электоральным поведением избирателей, стали важнейшими механизмами формирования политических организаций, которые в научной литературе получили наименование «политических машин». Под этим термином понимается система патронажно-клиентелистского типа, призванная обеспечить обмен голосов избирателей на приватные, преимущественно материальные блага: деньги, подарки, льготы, надбавки к зарплатам, рабочие места и пр. (Scott, 1969; Hale, 1999; Stokes, 2005; Golosov, 2013).

Однако сохраняет ли вышеприведенное объяснение актуальность сегодня, после того как процесс централизации, запущенный российским президентом в начале 2000-х годов, привел к демонтажу большинства элементов политической и экономической автономии российских регионов? Можно ли говорить, что этнический фактор по-прежнему играет значимую роль в электоральных процессах современной России?

Существующие по данному вопросу исследования позволяют усомниться в сохранении лояльности титульных этносов в некоторых из российских регионов. Например, мною обнаружено, что титульные этносы в Башкортостане и Якутии существенно сократили поддержку российского президента на выборах 2018 года в сравнении с выборами 2012 года (Shkel, 2019). Но насколько устойчивы эти изменения? Являются ли они долговременным трендом или только случайностью, обусловленной языковой реформой 2017–2018 годов?

Анализ итогов общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации, состоявшегося летом 2020 года, отчасти позволяет ответить на этот вопрос. Поправки вносились по инициативе президента и во многом отвечали его политическим интересам. Поэтому поддержку предложенных поправок можно рассматривать как меру лояльности избирателей лично к Владимиру Путину. Вместе с тем в республиках, в отличие от «типичных» российских регионов, некоторые конституционные поправки имели для титульных этносов особое значение. В частности, та из них, которая касалась языкового вопроса. В статье 68 Конституции Российской Федерации русский язык определяется не просто как государственный, но как «язык государствообразующего народа»1. Это выделение русского народа как особого было довольно критично воспринято региональными элитами и лидерами национальных организаций в ряде республик. Поэтому уровень поддержки конституционных поправок со стороны представителей титульных этносов можно рассматривать как очередную проверку роли этнического фактора в современных электоральных процессах России.

Как указывалось выше, до языковой реформы 2017 года титульные этносы во многих республиках значимо больше поддерживали российского президента на выборах, чем в среднем по России. Для того чтобы измерить, сохранилась ли эта взаимосвязь, я построил несколько регрессионных моделей, используя данные локального уровня пяти этнических республик: Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Коми и Якутии. Именно в этих республиках языковая реформа имела наибольший общественный резонанс (Shkel, 2019). Результаты анализа представлены в таблице 1. Зависимой переменной является доля избирателей в муниципалитете, поддержавших новый проект Конституции Российской Федерации по результатам голосования летом 2020 года; главная независимая переменная, призванная проверить роль этнического фактора, – доля титульных этносов в муниципалитете по данным Всероссийской переписи населения 2010 года (переменная «Этнос»). Основываясь на положениях теории политических машин, я включил в регрессионные модели ряд контрольных переменных, отражающих социальные и экономические параметры локальных сообществ. Общая численность населения муниципалитета (переменная «Население») проверяет положение о размере поселения как факторе, упрощающем электоральный контроль за избирателями со стороны местных властей. Доля сельских жителей (переменная «Село») проверяет теорию о том, что сельские жители, в силу своей бедности и зависимости от власти, более склонны демонстрировать политическую лояльность.

Степень автономии муниципалитета от региональной власти я измерил, определив долю собственных доходов муниципального бюджета без трансфертов с регионального и федерального бюджетов (переменная «Бюджет»). Наконец, средняя заработная плата жителей муниципалитета (переменная «Доход») была включена в регрессионные модели для тестирования теории о бедности как главной причине вовлечения избирателей в машинную политику. Для всех вышеперечисленных переменных я использовал данные муниципальной статистики за 2019 год, размещенные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации2.

Таблица 1 / Table 1

Результаты регрессионного анализа / Regression analysis results

|

Переменные |

Зависимая переменная: доля населения в муниципалитете, поддержавшего поправки в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |

|||||

|

Модель 1 |

Модель 2 |

Модель 3 |

Модель 4 |

Модель 5 |

Модель 6 |

|

|

Этнос |

0,005 (0,031) |

–0,106*** (0,024) |

–0,084* (0,035) |

–0,134*** (0,025) |

–0,125*** (0,026) |

–0,103*** (3,083) |

|

Население |

–0,000 (0,000) |

|||||

|

Село |

0,085** (0,028) |

0,057** (0,019) |

0,070** (0,021) |

0,067** (0,022) |

||

|

Бюджет |

–0,138* (0,060) |

0,065 (0,047) |

0,077 (0,051) |

|||

|

Доход |

–0,005*** (0,000) |

–0,005*** (0,000) |

–0,005*** (0,000) |

–0,005*** (0,000) |

||

|

Константа |

81,052 *** (1,838) |

1,086 *** (2,417) |

83,645 *** (3,473) |

1,052 *** (2,640) |

1,029 *** (3,056) |

1,031 *** (3,083) |

|

Наблюдения |

196 |

196 |

196 |

196 |

196 |

196 |

|

R-квадрат |

0,000 |

0,506 |

0,118 |

0,528 |

0,531 |

0,532 |

|

Исправленный R-квадрат |

0,004 |

0,501 |

0,103 |

0,521 |

0,520 |

0,519 |

Примечание: * – p < 0,1; ** – p < 0,05; *** – p < 0,01.

Источник: составлено автором.

Как видно из представленных данных, в простой первой модели переменная «Этнос» не является статистически значимой. Во всех остальных моделях при добавлении контрольных переменных эта переменная становится статистически значимой с отрицательным коэффициентом. О чем это говорит? О том, что в целом при увеличении доли титульного этноса в муниципалитете поддержка конституционных поправок скорее снижается, чем повышается. Иными словами, результаты регрессионного анализа демонстрируют исчез- новение былой политической лояльности титульных этносов. Таким образом, тренд на снижение электоральной поддержки российского президента со стороны титульных этносов республик Поволжья, впервые зафиксированный исследователями в 2018 году, сохраняется и носит долгосрочный характер.

Вместе с тем анализ данных в рамках отдельных случаев позволяет зафиксировать региональную специфику (см. табл. 2).

Таблица 2 / Table 2

Доля титульных этносов и уровень поддержки конституционных поправок по результатам Всероссийского голосования 2020 года / The share of titular ethnic groups and the level of support for constitutional amendments based on the results of the All-Russia vote in 2020

|

Регион |

R |

β |

Визуализация |

|

Республика Татарстан |

0,45 |

0,1040 *** |

§95 “ * • bo- * . ---1 Г i85 . U . ■■-. 40 60 80 100 Share of Tatars |

|

Республика Коми |

0,52 |

0,11131 * |

0 25 50 75 Share of Komi |

|

Республика Башкортостан |

0,11 |

0,02259 |

S90- •♦•*•♦•♦ •♦ --------• ^05-iso- • • 25 50 75 100 Share of Bashkirs |

|

Республика Саха (Якутия) |

–0,17 |

–0,04324 |

o8°- : * ^70- • • ♦ * in..... . . •? 0 25 50 75 100 Share of Yakuts |

|

Чувашская Республика |

0,15 |

0.03736 |

Г ’ • 0 25 50 75 100 Share of Chuvash |

Источник: составлено автором.

Так, в Татарстане и Коми доля титульных этносов в муниципалитете имеет положительную и статистически значимую взаимосвязь с уровнем поддержки конституционных поправок. Это говорит о том, что, как и прежде, в этих республиках титульные этносы демонстрируют повышенную лояльность и в этом смысле их электоральное поведение никак не изменилось. В остальных случаях статистически значимой корреляции между этими переменными не наблюдается. Башкортостан и Якутия в данном случае представляют особый интерес: в них, в отличие от Чувашии, до президентских выборов 2018 года титульные этносы демонстрировали повышенную поддержку российского президента (Shkel, 2019). Чувашия всегда относилась к тому разряду республик, где титульные этносы голосовали в соответствии со средним общероссийским показателем. Это означает, что тренд на повышение уровня протестного голосования со стороны титульных этносов в Башкортостане и Якутии, обнаруженный в 2018 году, сохраняется.

Таким образом, статистические данные 2020 года подтверждают отмеченную впервые на данных 2018 года смену электорального поведения титульных этносов в Башкортостане и Якутии при сохранении стабильности в электоральном поведении титульных этносов в Татарстане, Чувашии и Коми. Если причиной смены электорального поведения в Башкортостане и Якутии является языковой кризис 2017–2018 годов и другие проблемы в этнокультурной сфере, то почему в других республиках сходный эффект не наблюдается? Иначе говоря, почему один и тот же вызов в виде давления Кремля по-разному влияет на электоральное поведение титульных этносов в различных регионах?

Ответить на этот вопрос с помощью количественного анализа невозможно. Поэтому в рамках данного исследовательского проекта были собраны качественные данные с помощью фокус-групп, проведенных в четырех этнических республиках. Однако еще до полевых работ я сформулировал основные теоретические ожидания, которые пытался проверить с помощью фокусированных интервью с избирателями из числа титульных этносов. Далее я представлю эти теоретические ожидания в виде аналитической рамки исследования.

Этнический фактор и электоральное поведение в условиях авторитаризма: аналитическая рамка

Мой подход в объяснении вариации электорального поведения титульных этносов базируется на синтезе реляционной теории этничности Г. Хейла (Hale, 2008), теории «трагического блеска авторитаризма» (Diaz-Cayeros et al., 2003) и теории «фальсификации предпочтений» Т. Курана (Kuran, 1995). Следуя концепции Хейла, я исхожу из того, что сама по себе этничность не является достаточным условием для возникновения или обострения этнокультурных проблем. Для этого требуются определенные усилия политических элит, которые часто используют этническую идентичность как важный ресурс массовой мобилизации и политической поддержки. Хейл разделяет такие понятия, как «этничность» и «этническая политика». Согласно его представлению, в основе этничности лежат психологические установки индивидов, стремящихся преодолеть неопределенность социального мира, тогда как в основе

Шкель С. Н. Кто виноват? Централизация и электоральное поведение титульных этносов в республиках России этнической политики лежат интересы политических элит, стремящихся использовать этничность как ресурс в достижении своих политических целей (Hale, 2008, p. 50). Поэтому конкретное проявление этнического фактора во многом зависит от стратегий политических элит и того, как они артикулируют и фреймируют этнокультурные проблемы. Следовательно, для изучения этнического фактора в электоральных процессах необходимо фокусироваться на основных политических акторах и их стратегиях.

Не секрет, что выборы в условиях авторитаризма выполняют иные функции, чем в демократиях (Gandhi and Lust-Okar, 2009). Но даже в условиях ограниченной конкуренции выборы в электоральных автократиях являются ареной политической борьбы между властью и оппозицией (Schedler, 2006; Levitsky and Way, 2010). В полиэтнических сообществах в качестве оппозиции часто выступают национальные организации, защищающие этнокультурные права этнических групп. Они могут конкурировать с центральной и региональной властями в процессе интерпретации этнокультурных проблем, создавая альтернативные фреймы. Таким образом, на субнациональном уровне можно выделить трех главных игроков, которые так или иначе могут использовать этнический фактор в качестве политического ресурса: политическую элиту национального уровня, субнациональную элиту и оппозицию.

Сам по себе этот набор акторов не отличается от совокупности игроков, которые вовлечены в электоральные процессы в условиях демократии. Однако важным отличием авторитарных выборов является особая логика взаимодействия этих политических игроков. Специфика в том, что в авторитарных выборах победитель не определяется демократическим большинством и электоральный исход в значительной степени предрешен. Например, в российских авторитарных условиях даже при наличии формальной процедуры прямых выборов губернаторов электоральный исход во многом контролируется Кремлем. Все кандидаты на пост главы региона должны получить неформальное одобрение и допуск к участию в выборах со стороны федерального центра. Поэтому, в отличие от демократии и подлинного федерализма, политическая выживаемость региональных глав в современной России в большей мере зависит не от электоральной поддержки населения региона, а от кремлевских кураторов региональной политики. Это приводит к тому, что отношения между федеральными и региональными элитами приобретают ярко выраженный патронажно-клиентелистский характер. Этот феномен является довольно распространенным признаком авторитарных выборов и описан учеными на примере самых разных стран (Bratton and Van de Walle, 1997; Lust-Okar, 2006; Magaloni, 2006; Hale, 2008). Суть его в том, что отношения между национальными и субнациональными элитами строятся не столько на основе идеологической или партийной близости, сколько на принципах взаимовыгодного обмена экономическими и политическими ресурсами. Политическое выживание региональных элит в такой системе зависит от воли доминирующего актора (президента), который взамен ожидает от них электоральной поддержки на национальных выборах (Reuter and Robertson, 2012). Следовательно, важным условием сохранения губернаторами своей власти является их высокий уровень лояльности к первому лицу государства, а ключевой демонстра- цией и подтверждением этой лояльности – мера электоральной поддержки президента со стороны региона. Необходимо подчеркнуть, что клиентелизм, будучи важной характеристикой отношений между центральной властью и главами регионов, распространяется и на оппозиционных акторов, которые в ходе политической борьбы прагматично апеллируют не только и не столько к населению, сколько к федеральному центру, используя стратегию дискредитации главы региона и позиционируя себя как более лояльных по отношению к центру, чем текущие региональные элиты.

Это, однако, не означает, что политические установки электората совсем не имеют значения. Но воля народа в авторитарном контексте используется не для определения победителя по результатам выборов, а как ресурс региональных элит в торге с центральным правительством за распределение ренты. В России долгое время логика политических отношений между центром и регионами основывалась на принципе «лояльность взамен на невмешательство», что создавало стимулы у региональных элит поддерживать российского президента на выборах. Централизация, запущенная В. Путиным в 2000-х годах, стала нарушением этого неформального договора. Поэтому кажется разумным предположить, что в условиях постепенного наступления центра на автономию регионов стимулы у региональных элит для электоральной поддержки российского президента должны сокращаться. Однако в авторитарном контексте такое предположение не всегда является верным. Более того, в условиях авторитаризма наступление центра на права регионов может даже повысить уровень лояльности региональных элит. Теория «трагического блеска авторитаризма», разработанная учеными на данных авторитарной Мексики середины ХХ века, помогает объяснить этот парадокс (Diaz-Cayeros et al., 2003).

Исходный тезис этой теории состоит в том, что, в отличие от демократий, в авторитарных режимах кризисные явления не обязательно приводят к сокращению электоральной поддержки инкумбентов и смене элит посредством выборов (Golosov, 2016). Происходит это в силу экономической и политической зависимости регионов от центра. Экономические проблемы ведут к росту конкуренции между регионами за бюджетные трансферты. Поскольку в авторитарных режимах распределение бюджетных средств часто диктуется политической, а не экономической логикой (Magaloni, 2006), региональные власти в условиях кризиса получают дополнительные стимулы для демонстрации политической лояльности, что требует дополнительной мобилизации избирателей и использования электоральных манипуляций. Поэтому даже в условиях падения уровня жизни большинства населения центральная власть в автократиях может сохранять высокую электоральную поддержку.

Хотя теория «трагического блеска авторитаризма» фокусируется на эффектах экономических кризисов, она вполне применима для описания логики электоральных процессов в условиях этноязыковых проблем. Для региональных элит в этнических республиках этнокультурные преференции и автономия являются важными ресурсами, обеспечивающими им гарантии политического выживания. Поэтому наступление центра на автономию регионов и демонтаж их этнокультурных преференций воспринима- ется элитами в этнических республиках как вызов, требующий ответа. Протест или лояльность – это две основные опции региональных элит, которые они могут использовать в качестве стратегии в ответ на давление Кремля. Однако стратегия протеста эффективна только при предварительной консолидации регионов. А это требует решения проблемы коллективного действия (Olson, 1971), что крайне сложно реализовать в условиях доминирования центра. Большое число регионов и их слабая координация друг с другом облегчают центру использование стратегии «разделяй и властвуй», ограничивая региональную автономию селективно и купируя сопротивление отдельных регионов. Неоднородность регионов приводит к тому, что центр может демонтировать автономию более слабых регионов раньше и в значительно большей степени, чем сильных. Например, в России в некоторых этнических республиках Кремль начал практиковать назначение на пост губернаторов политиков, которые не имеют связей с этим регионом (аутсайдеров или так называемых «варягов»). Эта демонстрация силы на примере слабых регионов создает стимулы для сильных регионов к проявлению еще большей лояльности, чтобы избежать подобного негативного сценария. Таким образом, до тех пор, пока цена лишения доступа к экономической ренте слишком велика, главы регионов рационально воздерживаются от прямого демарша против центра (Bueno De Mesquita et al., 2003). Следуя основному тезису теории «трагического блеска авторитаризма», можно предположить, что даже в условиях кризиса в виде обострения этноязыковой проблемы для региональных элит более рациональной стратегией является сохранение лояльности в отношении российского президента. Поэтому до тех пор, пока Кремль контролирует основные экономические активы и цена протеста для регионов высока, региональные элиты будут предпочитать стратегию «фальсификации предпочтений» (Kuran, 1995, p. 5-9), продолжая призывать региональный электорат поддержать российского президента.

Вместе с тем сохранение лояльности в отношении российского президента вовсе не исключает возможность протеста региональных элит против отдельных решений Кремля, в том числе в сфере языковой политики. Как известно, в 2017–2018 годах региональные элиты в ряде республик, например в Татарстане и Коми, выступили с резкой критикой языковой реформы и попытались заблокировать ее реализацию. В то же время в других республиках элиты предпочли беспрекословно подчиниться (Shkel, 2019, p. 93-101). Эта вариация в реакции регионов на единый вызов со стороны центра есть результат неоднородности российских регионов и дифференциации подходов, которые использовал Кремль по отношению к ним в период централизации. В данном случае важно понимать, что хотя смена вектора в этнокультурной политике федерального центра впервые ярко проявила себя летом 2017 года, но тенденции централизации в России начались существенно раньше и затрагивали этнические республики неодинаково и в разные промежутки времени. Поэтому к точке вызова 2017 года республики подошли с довольно разными внутренними политическими и социальными условиями. Так, для большинства из 21 этнической республики языковой вопрос, в силу разных причин, к этому времени уже не был актуальным. Например, во многих из них обязательное изучение родных (нерусских) языков никогда не существовало или было отменено ранее 2017 года (Shkel, 2019, p. 89–91). Однако даже те республики, для которых этот вопрос оказался крайне актуальным, существенно отличались друг от друга по ряду важных параметров.

С точки зрения влияния на электоральное поведение титульных этносов наиболее важными представляются два параметра: 1) структура региональных элит (монолитная или фрагментированная) и 2) стратегия региональных элит в ответ на давление Кремля (протест или лояльность). Именно комбинация этих двух факторов обусловливает реакцию и мобилизационные возможности оппозиционных акторов, действие которых в итоге может привести к росту протестного голосования избирателей из числа титульных этносов. На рисунке ниже представлены основные четыре исхода, которые можно теоретически ожидать в зависимости от констелляции указанных факторов. Далее я опишу логику причинно-следственных связей между этими факторами и исходами.

Рис. Структура и стратегии региональных элит и оппозиции как факторы влияния на атрибуцию ответственности и электоральное поведение титульных этносов в российских республиках / Fig. The structure and strategies of regional elites and the opposition as factors influencing the attribution of responsibility and electoral behavior of the titular ethnic groups in the Russian republics

Источник: составлено автором.

-

1. Структура региональных элит является важным фактором потому, что именно от нее зависит эффективность фреймирования этнокультурных проблем, которое осуществляют властвующие элиты в регионе. При монолитной структуре все элитные фракции консолидированы в единую патронажную сеть во главе с руководителем региона. Потенциально оппозиционные акторы, в том числе лидеры национальных организаций, чья позиция

-

2. Стратегия региональных элит и оппозиции. В ответ на давление центра региональные элиты могут использовать одну из двух стратегий: протест или лояльность. Этот выбор обусловлен целой совокупностью факторов, анализ которых выходит за рамки основной цели настоящей статьи. Здесь важно подчеркнуть, что выбор стратегии региональных элит определяет реакцию со стороны оппозиции. И эта реакция диаметрально противоположна в условиях монолитной и фрагментированной элиты: в первом случае кооптированная оппозиция поддерживает любую из стратегий региональных элит, во втором, напротив, любой выбор региональной элиты подвергается критике. Конкретным политическим последствием этой комбинации факторов является фреймирование региональными элитами и контрэлитами этнической проблемы, что, в свою очередь, влияет на то, как простые избиратели воспринимают эту проблему и кого видят ее главным виновником. Важность фреймирования этноязыковой ситуации для электорального поведения титульных этносов заключается в том, что именно от этого зависит направленность атрибуции ответственности. Вопрос «Кто виноват?» в данном случае становится ключевым: именно ответ на него влияет на электоральное поведение титульных этносов.

по этнокультурным вопросам для титульных этносов является наиболее важной, кооптированы и находятся под контролем региональных властей. В такой ситуации они склонны поддерживать любую стратегию главы региона и проявлять лояльность. Поэтому фреймирование этнокультурных вопросов в ситуации монолитной структуры элит не вызывает какого-либо противодействия и проблем для главы региона.

Кардинально иную ситуацию можно ожидать в случае фрагментированной структуры региональных элит. При невозможности кооптировать в единую патронажную сеть всех политических акторов наиболее оппозиционные из них могут создавать в публичном пространстве альтернативные трактовки этнокультурных проблем, политизировать или радикализировать их. В результате национальные организации могут перехватить у региональных властей инициативу в сфере фреймирования этноязыковой проблемы и использовать ее как главный инструмент критики инкумбентов в ходе избирательной кампании. Однако для конечного итога в виде роста протестного голосования титульных этносов фактор фрагментации элит является необходимым, но недостаточным условием. Протестное голосование зависит также от стратегий региональных элит и оппозиции.

В зависимости от структуры и стратегий элит электорат может атрибутировать ответственность за проблемы в этноязыковой сфере на федеральную и/или региональную власти. Как видно на рисунке, с точки зрения атрибуции ответственности теоретически можно выделить четыре сценария с разными исходами. Рассмотрим каждый из сценариев подробнее.

-

1. Монолитная элита и стратегия протеста. Если региональные элиты протестуют против политики Кремля в этноязыковой сфере в условиях монолитной элитной структуры, то кооптированная оппозиция поддерживает этот протест. В результате проблемная ситуация в регионе фреймируется таким образом, что виновником проблемы выступает федеральная власть,

-

2. Монолитная элита и стратегия лояльности. При наличии монолитной региональной элиты и стратегии лояльности ситуация фреймируется вне какой-либо проблемной артикуляции. Поскольку в таких условиях национальные организации и оппозиционные акторы кооптированы, то с их стороны нет альтернативных фреймов. Можно ожидать, что и электорату этноязыковая ситуация не будет представляться как проблемная, а вопрос «Кто виноват?» – как значимый в текущей политической повестке. При отсутствии проблемы и виновных электоральное поведение титульных этносов должно сохранять стабильность.

-

3. Фрагментированная элита и стратегия протеста. При наличии фрагментированной региональной элиты и стратегии протеста попытку переложить вину на федеральную власть будет сложнее. Критика со стороны оппозиции повышает вероятность того, что главе региона не удастся позиционировать себя как основного защитника этнокультурных интересов титульного этноса. Напротив, оппозиция может формировать альтернативные фреймы, возлагая вину за проблемы на главу региона. В такой ситуации

-

4. Фрагментированная элита и стратегия лояльности. Наконец, в случае фрагментированной региональной элиты и стратегии лояльности можно ожидать существенную смену электорального поведения титульных этносов и сокращение поддержки российского президента. Данный исход обусловлен тем, что лояльность главы региона означает для оппозиции предательство этнокультурных интересов титульного этноса. При невозможности подавить или кооптировать оппозиционных игроков их альтернативные фреймы и критика властей всех уровней приводят к тому, что титульные этносы начинают атрибутировать ответственность обоим уровням власти. В случае такой комбинации факторов можно ожидать сокращения электоральной поддержки президента со стороны титульных этносов.

в то время как глава региона позиционирует себя как главный защитник этнокультурных прав титульных этносов. Поддержка данного фрейма со стороны оппозиции способствует эффективности данной стратегии и приводит к росту поддержки региональной власти со стороны этнических меньшинств.

Может показаться, что консолидация вокруг главы региона против федерального центра на основе «негативного консенсуса» должна привести к сокращению электоральной поддержки российского президента. Однако это не всегда так и зависит от позиции региональной власти. Как правило, заявляя протест в отношении языковой реформы, региональные элиты вынуждены поддерживать российского президента на выборах, чтобы не столкнуться с более высокими издержками экономического характера. В ситуации экономического доминирования центра региональные элиты вынуждены лавировать и использовать стратегию «фальсификации предпочтений». Это означает, что, критикуя федеральную власть в области языковой политики, они транслируют возможность решить эту проблему через такие институциональные каналы взаимодействия с центром, как парламент или доминирующая партия, что требует сохранения сильных представительских позиций региона в названных институтах и продолжения демонстрации электоральной лояльности в отношении партии власти и российского президента. Поэтому публичный протест региональных элит против этноязыковой политики Кремля может сочетаться с призывами электоральной поддержки президента. Поскольку эскалация этноязыковой проблемы и стратегия протеста привели к росту доверия титульного этноса к региональной власти, эти призывы находят поддержку. Следуя им и понимая риски ухудшить ситуацию в связи с дальнейшим давлением Кремля, титульные этносы будут использовать стратегию «фальсификации предпочтений» и голосовать за российского президента, даже несмотря на несогласие с ним в вопросе языковой реформы. Поэтому в качестве исхода в таком случае можно ожидать скорее сохранения стабильно высоких электоральных результатов главы государства, чем изменения в электоральном поведении титульных этносов.

протест последнего против центра может интерпретироваться оппозицией как неумение наладить отношения с Кремлем. В результате титульные этносы могут видеть основным виновником их проблем не российского президента, а главу региона. Это в особенности вероятно, когда регионом руководит аутсайдер («варяг»), который изначально не имеет доверия у населения республики. Электоральным последствием подобной констелляции факторов скорее всего будет сохранение высокой поддержки президента при низкой поддержке главы региона.

Обобщая влияние структуры и стратегий региональных элит на атрибуцию ответственности у титульных этносов, можно сформулировать следующие гипотезы:

Гипотеза I. Монолитная структура региональных элит и использование ими стратегии протеста ведет к атрибуции ответственности в отношении федеральных властей при росте поддержки региональной власти.

Гипотеза II. Монолитная структура региональных элит и использование ими стратегии лояльности ведет к отсутствию артикуляции этноязыковой проблемы как таковой.

Гипотеза III. Фрагментированная структура региональных элит и использование ими стратегии протеста ведет к атрибуции ответственности в отношении региональных властей при сохранении лояльности к федеральной власти.

Гипотеза IV. Фрагментированная структура региональных элит и использование ими стратегии лояльности ведет к атрибуции ответственности в отношении обоих ветвей власти – федеральной и региональной.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическое тестирование сформулированных гипотез и теоретических ожиданий требует точного измерения четырех факторов: 1) структуры региональной элиты (монолитная или фрагментированная); 2) стратегии региональной элиты в ответ на централизацию (протест или лояльность); 3) стратегии региональной оппозиции (поддержка или критика); 4) направленности атрибуции ответственности за этнокультурные проблемы со стороны титульных этносов. Если первые три фактора достаточно явны и их несложно определить с помощью метода анализа случаев, то измерение атрибуции ответственности требует использования опросных методов. В моей теоретической модели фактор атрибуции ответственности можно рассматривать как ключевую промежуточную переменную, которая в конечном итоге определяет электоральное поведение этнических меньшинств, и потому измерение названной переменной являлось одной из ключевых задач эмпирической части настоящего исследования.

Для решения этой задачи были собраны качественные данные с помощью фокус-групп, проведенных в период с сентября 2020 года по апрель 2021-го в четырех этнических республиках: Башкортостане, Татарстане, Чувашии и Коми. Всего было проведено шесть фокус-групп, основная информация о которых представлена в таблице 3.

Таблица 3 / Table 3

Основная информация по фокус-группам / Basic information on focus groups

|

Республика |

Населенный пункт |

Дата |

Количество участников |

Этническая принадлежность участников |

|

Башкортостан |

Куюргазинский р-н, с. Якшимбетово |

26.10.2020 |

15 |

Башкиры |

|

Башкортостан |

Чекмагушевский р-н, с. Чекмагуш |

06.09.2020 |

15 |

Татары |

|

Коми |

Усть-Куломский р-н, с. Дон |

27.04.2021 |

12 |

Коми |

|

Татарстан |

Альметьевский р-н, с. Надырово |

12.09.2020 |

12 |

Татары |

|

Татарстан |

Актанышский р-н, с. Актаныш |

27.10.2020 |

15 |

Татары |

|

Чувашия |

Чебоксарский р-н, с. Сархорн |

23.04.2021 |

15 |

Чуваши |

Для отбора случаев использовались следующие критерии. Во-первых, я включил в выборку только те этнические республики, в которых языковая реформа 2017 года получила широкий общественный резонанс. Во-вторых, мне было важно включить в выборку республики с разной констелляцией факторов, представленных в моей аналитической рамке, чтобы покрыть все возможные вариации и проверить сформулированные гипотезы. Башкортостан – это республика с фрагментированной региональной элитой и стратегией лояльности. Татарстан – это случай с монолитной элитой и стратегией протеста. Чувашия представляет случай с монолитной элитной структурой и стратегией лояльности. Наконец, Республика Коми – это случай с фрагментированной региональной элитой и стратегией протеста. Таким образом, выборка случаев по этим двум критериям покрывает все вариации и позволяет анализировать республики в сравнительной перспективе.

Поскольку приоритетный интерес исследования связан с мотивами политического выбора именно титульных этносов, фокус-группы проводились в сельской местности с моноэтническим населением. В ходе дискуссии я преследовал две основные задачи. Во-первых, определить степень важности этнического фактора для респондентов при определении их политического выбора при голосовании. Ключевыми моментами в ходе обсуждения с участниками фокус-групп в данном случае выступали следующие: 1) степень важности для респондентов национальности главы региона; 2) степень важности для избирателей языковой реформы 2017 года и ее влияние на их электоральный выбор. Я исходил из предположения, что в случае важности этнического фактора языковая реформа даже спустя почти три года сохранится в памяти представителей титульных этносов как проблемное событие, вызывающее довольно болезненную эмоциональную реакцию. Во-вторых, оценить направленность атрибуции ответственности респондентов за этноязыковые проблемы в регионе. Согласно моим предположениям, комбинация факторов в Татарстане должна приводить к атрибуции ответственности федеральной, а не региональной власти. В Коми, напротив, электорат из числа титульного этноса должен возлагать вину за проблемы в этноязыковой сфере на региональную, а не федеральную власть. Комбинация факторов в Чувашии – это случай отсутствия виноватых. Наконец, Башкортостан – это случай двойной атрибуции ответственности: и федеральной, и региональной власти, что должно приводить к протестному голосованию.

Далее в статье представлены основные результаты анализа и интерпретация полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Татарстан: монолитная элита и стратегия протеста

Татарстан является одним из самых стабильных оплотов электоральной поддержки российской власти. На протяжении последних выборов планка голосования в республике за инкумбентов не опускалась ниже 80 % голосов. При этом, как вытекает из многочисленных исследований, в структуре электорального сверхбольшинства сами татары играют существенную роль. Почти во всех выборах постсоветского периода наблюдается значимая статистическая взаимосвязь между долей татар в муниципалитетах и уровнем электоральной поддержки представителей власти.

Как отмечают многие исследователи, высокий уровень электоральной лояльности, которую неизменно демонстрирует Татарстан, во многом есть результат эффективного контроля региональных элит за электоральными процессами (Matsuzato, 2001). Это, в свою очередь, достигается благодаря высокой консолидации региональных элит, которая сохраняется со времен правления первого республиканского президента Минтимера Шаймиева (Sharafutdinova, 2013). К середине 1990-х годов он установил в Татарстане один из самых жестких в России режимов субнационального авторитаризма. В 2010 году произошла первая и пока единственная ротация главы республики. Новый президент Татарстана Рустам Минниханов является членом регионального клана, близкого к М. Шаймиеву. Наследование власти прошло с соблюдением интересов первого президента и основных региональных элит, что не нарушило их монолитности (Garifullina et al., 2020).

На языковой кризис 2017 года региональные элиты Татарстана ответили протестом, вступив в публичную дискуссию с Кремлем и критикуя языковую реформу (Shkel, 2019). Однако это никак не сказалось на электоральной поддержке В. Путина на президентских выборах весной 2018 года, как и на итогах всероссийского голосования по конституционным поправкам 2020-го. В обоих случаях татары оказали более высокую поддержку российскому президенту, чем в среднем по стране.

Таким образом, Татарстан является случаем с монолитной структурой региональных элит и стратегией протеста в ответ на языковую реформу Кремля. Согласно гипотезе I, подобная комбинация факторов ведет к такому фрейми-рованию этноязыковых проблем, при котором титульные этносы видят виновником проблем федеральную, а не региональную власть. Тем не менее авторитарный контекст и доминирование центра толкают региональные власти к использованию стратегии «фальсификации предпочтений». В результате президент сохраняет высокую электоральную поддержку. С помощью дискуссии в рамках фокус-групп я попытался проверить эти теоретические ожидания.

Влияние языковой реформы . Опросы показали, что даже спустя три года татарское население помнит об эпизоде лета 2017 года и обострении языкового вопроса в России. Абсолютно для всех респондентов это решение является неприемлемым, и текущую ситуацию они оценивают как проблемную. Многие респонденты отметили, что именно после этого события они еще в большей степени убедились, что главой Татарстана должен быть только представитель титульной национальности: «Мы поддерживаем Минниханова и стали ближе к нему» ; «Этот конфликт показал, что руководителем должен быть только татарин. Ведь хотели убрать в школах язык до минимума. Но Минниханову удалось смягчить это, и хотя бы несколько часов оставили. Он, конечно, не смог защитить язык полностью, но он смог выправить ситуацию. Если б во главе был не татарин, то этого не получилось сделать» .

Атрибуция ответственности. Из приведенных реплик отчетливо видно, что именно президент Татарстана воспринимается в качестве главного защитника интересов татарского народа и именно на него рядовые татары возлагают свои надежды в деле смягчения прессинга со стороны Москвы. Участники фокус-групп ясно дали понять, что они поддерживают политику региональных властей, которую оценивают в целом как разумную в сложившихся условиях.

На вопрос о том, почему критика инициатив В. Путина по поводу языковой реформы никак не сказывается на его электоральном рейтинге в Татарстане, респонденты отвечали, что во многом это следствие авторитета Р. Минниханова, к чьим сигналам большинство населения республики склонно прислушиваться: «Татарстан ведет тонкую политику. Если бы Минниханов выступал слишком резко, то его бы убрали и поставили лояльного и нам хуже будет. Мы же видим, что творится в соседних республиках. Мы видим Удмуртию. Для нас это пример. Лучше, как у нас» ; «Почему народ не протестует? Это лидерство Минниханова и его политика. Люди понимают, что пока лучше промолчать» .

Обобщая данные фокус-групп, проведенных в Татарстане, можно сделать вывод, что гипотеза I нашла свое подтверждение. В целом татары воспринимают сложившуюся в отношении родных языков ситуацию очень критично и адресуют претензии за это скорее к федеральной власти, чем к региональным элитам. Стабильная электоральная поддержка федеральной власти на уровне официальной статистики не отражает реальных политических предпочтений татар, а есть проекция консолидации татар вокруг политики главы республики и региональных элит, которые воспринимаются как последние форпосты защиты от давления Кремля. В этом смысле Татарстан, следуя сигналам регионального лидера, голосует в формате «фальсификаций предпочтений» (Kuran, 1995, p. 5–9).

Башкортостан: фрагментированная элита и стратегия лояльности

Долгое время Башкортостан был зеркальным отражением соседнего Татарстана, выступая важным бастионом электоральной поддержки федеральных властей. Подобно М. Шаймиеву, первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов установил в регионе жесткий режим личной власти и пресекал любые проявления внутриэлитных конфликтов. Первая ротация власти в Башкортостане случилась почти одновременно с Татарстаном в 2010 году. Однако, в отличие от М. Шаймиева, М. Рахимов не смог передать власть своему наследнику. Кремль решился назначить на пост главы республики Рустэма Хамитова, который не имел тесных связей с местными элитами и был сразу воспринят ими как аутсайдер («варяг») (Sharafutdinova, 2015). Правление Р. Хамитова ознаменовалось масштабной ротацией региональных элит, что привело к их фрагментации (Shkel, 2021).

В отличие от Татарстана, в Башкортостане региональные власти на языковую реформу 2017 года ответили лояльностью, чем вызвали возмущение национальных организаций и интеллигенции, которые в этот период вышли из-под контроля властей и начали создавать альтернативные интерпретации этнокультурных проблем в публичном пространстве. Неудивительно, что именно в этот период электоральные показатели федеральных игроков в республике начали стремительно снижаться (Shkel, 2021). Впервые статистически значимая взаимосвязь между долей башкир в муниципалитетах и уровнем поддержки инкумбента исчезла по результатам выборов российского президента в 2018 году, когда башкиры существенно сократили поддержку В. Путина по сравнению с предыдущими выборами. Последнее общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации 2020 года снова показало отсутствие положительной взаимосвязи между долей башир в муниципалитетах и уровнем электоральной поддержки (см. табл. 2).

Таким образом, в отличие от Татарстана, с 2010 года Башкортостан является случаем с фрагментированной региональной элитой. Более того, в условиях языкового кризиса 2017–2018 годов глава республики использовал стратегию лояльности. Согласно гипотезе IV, данная констелляция факторов должна вести к тому, что титульные этносы будут атрибутировать ответственность обоим ветвям власти, что, в свою очередь, приведет к сокращению электоральной поддержки российского президента. Официальная статистика частично подтверждает это, фиксируя сокращение электоральной поддержки президента со стороны башкир. Тем не менее без опроса избирателей из числа башкир причины смены их электоральных предпочтений остаются недостаточно ясными. С помощью участников фокус-групп в Башкортостане я пытался прояснить этот вопрос и проверить свои теоретические предположения.

Влияние языковой реформы . Как и в Татарстане, все респонденты отметили важность языковой реформы и высказали резкую критику в адрес федеральных властей по поводу этого решения. Многие участники отчетливо помнят высказывание В. Путина в Йошкар-Оле на заседании Совета по межнациональным отношениям летом 2017 года3и убеждены, что эта инициатива существенно подорвала доверие к российскому президенту со стороны многих нерусских народов: «Двадцать миллионов мусульман России отвернулись от Путина после того, как он это сказал в Йошкар-Оле» ; «Да, конечно, на нас очень сильно повлияло это решение. И теперь мы не будем за него голосовать. Народ наш терпеливый, но всему есть предел. После такого высказывания Путин потерял нашу поддержку» .

Атрибуция ответственности. Вместе с тем, в отличие от Татарстана, башкиры не рассматривают региональную власть в качестве единственного защитника их интересов и называют альтернативных политических игроков, претендующих на эту роль. Наиболее известным среди таковых является независимая общественная организация «Башкорт», признанная Верховным судом Башкортостана экстремистской в апреле 2020 года4. Многие участники фокус-группы не согласны с этим судебным решением и продолжают симпатизировать этой организации: «Мы слышали об организации “Башкорт”. Власти зря ее запрещают. Они не экстремисты. Они защищают башкир и показывают, как государство должно относиться к башкирам» ; «“Башкорт” воспитывает молодежь духовно сильными и учат культуру уважать» . Многие респонденты отмечают, что позиция лидеров этой организации им ближе, чем позиция региональных властей. Это касается как языкового вопроса, так и более недавних событий, связанных с протестом против промышленной разработки священной для башкир горы Куштау. Участники фокус-групп прямо признают заслуги этой организации в победе протестующих в этом противостоянии: «Если бы не “Башкорт”, то Куштау бы не защитили» .

Таким образом, анализ полученных данных по итогам проведения фокус-групп в Башкортостане позволяет говорить о правомерности гипотезы IV, согласно которой стратегия лояльности в условиях фрагментации региональных элит ведет к двойной атрибуции ответственности и представители титульного этноса начинают видеть виновниками своих проблем оба уровня власти. Это, в свою очередь, влияет на динамику электорального поведения избирателей. В Татарстане после отставки М. Шаймиева региональная элита осталась монолитной, а основные национальные организации – встроенными (кооптированными) во властную иерархию. Поэтому глава республики оказался фактически единственным актором, фреймирующим языковую проблему, и смог аккумулировать политическую поддержку титульных этносов. В Башкортостане ротация первого президента республики произошла по другому сценарию и вызвала фрагментацию элит (Sharafutdinova, 2015; Garifullina et al., 2020). Побочным результатом элитной фрагментации стал рост популярности автономных политических акторов в виде общественных организаций, чьи лидеры выступили с резкой критикой языковой реформы и федеральных властей. В условиях низкого авторитета среди башкир главы региона Р. Хамитова его призывы поддержать президента России в 2018 году не нашли отклика, в то время как альтернативные призывы к протестному голосованию возымели действие.

Чувашия: монолитная элита и стратегия лояльности

В Чувашии ротация главы региона тоже произошла в 2010 году. До этого времени с 1994 года регионом управлял этнический чуваш Николай Федоров, который уделял развитию чувашской культуры большое внимание и имел серьезную поддержку со стороны представителей титульного этноса. В 2010 году он покинул пост президента республики и продолжил карьеру в федеральных органах власти. Новым главой Чувашии стал его протеже, министр сельского хозяйства Михаил Игнатьев. Таким образом, ротация в республике прошла скорее по сценарию Татарстана, а не Башкортостана. Н. Федоров передал власть представителю региональных элит и не допустил прихода в республику «варяга». И хотя позже, уже будучи министром российского правительства, Н. Федоров допускал публичную критику своего наследника за провалы в социально-экономической сфере, в целом это не привело к открытому конфликту и элитному расколу. Региональная элита сохранила монолитность.

Ответ региональных властей в Чувашии на вызов в виде языковой реформы 2017 года можно оценить как лояльный. Подобно Башкортостану, региональные ведомства приняли изменения, которые перевели преподавание чувашского языка в форму факультатива по выбору родителей. Ранее существовавший экзамен по государственному языку был отменен. Однако, в отличие от Башкортостана, протесты в ответ на это последовали только от отдельных активистов национальных движений, тогда как региональная элита и основные национальные организации предпочли хранить молчание. На съезде наиболее влиятельной в республике национальной организации «Чувашский национальный конгресс», который состоялся фактически во время языкового кризиса осенью 2017 года, не было принято никаких резолюций или обращений по вопросу сохранения системы преподавания чувашского языка. Региональный глава, выступая на этом конгрессе, обошел резонансную тему и высказался о чувашском языке весьма абстрактно5.

Таким образом, Чувашия представляет собой случай с монолитной элитой и стратегией лояльности. Согласно гипотезе II, это должно вести к минимальной артикуляции этнических проблем как со стороны власти, так и со стороны оппозиции, отсутствию атрибуции ответственности в сознании чувашских избирателей и, как результат, нейтрализации этнического фактора в электоральных процессах. С помощью проведения фокус-группы в Чувашии я пытался проверить эту гипотезу.

Влияние языковой реформы. В отличие от татар и башкир, чуваши выразили общее удовлетворение состоянием родной культуры и ее развитием в республике. Доминирующим мнением было следующее: «Сама культура чувашей, конечно, не пропадает. Все развивается. Все хорошо. Посмотрите, сколько у нас театров, художники, даже космонавт у нас есть, несколько каналов и радио открылись на чувашском языке. Мы развиваемся» .

В фокус-группе многие выразили удовлетворение тем, что теперь, в отличие от советских времен, главами республики являются исключительно чуваши и общая репрезентация чувашей во власти стала довольно значительной: «Все наши президенты – чуваши, они понимают свой народ. Это важно» .

Вероятно, численное превосходство чувашей в составе населения республики, отсутствие «варягов» во власти, как и в целом существенное внимание властей к развитию национальной культуры, определяют общее спокойствие титульного этноса по поводу национальных вопросов. Независимых влиятельных национальных организаций в Чувашии нет. Респонденты не смогли назвать ни одной из них, кроме Чувашского национального конгресса, который давно кооптирован во властную вертикаль. Участники фокус-группы отметили, что не помнят никакого обострения проблемы в 2017–2018 годах и не могут сказать, что это как-то повлияло на их отношение к федеральной власти и российскому президенту: «У нас такой острой проблемы не было. Резкого ничего не было. Большинство ничего не заметили» ; «Народ даже не обратил на это внимания. Как голосовали, так и голосуем» .

Таким образом, хотя многие респонденты в беседе высказали несогласие с решением об отмене обязательного изучения родных языков, в целом эта проблема не воспринимается чувашами как острая и явно затронувшая их республику. Фреймирование проблемы региональными властями в 2017–2018 годах произошло так, что население не заметило этого решения и не склонно артикулировать его в форме претензий к федеральной власти. Монолитность региональной элиты не создает основ для роста автономии национальных организаций, которые в настоящее время не играют самостоятельной политической роли.

Атрибуция ответственности. Все вышеперечисленные причины привели к тому, что чуваши не склонны рассматривать этноязыковую проблему как значимую и не имеют претензий по этому поводу ни к федеральной власти, ни к региональной. Можно заключить, что кейс Чувашии в целом подтвердил гипотезу II о том, что монолитная структура региональных элит и стратегия лояльности приводят к нейтрализации этноязыковой проблемы. Как следствие, представители титульного этноса воздерживаются от обвине- ний кого-либо и сохраняют стабильность своего электорального поведения. Их политические воззрения формируются скорее на основе экономических интересов, в то время как этнический фактор имеет второстепенное значение.

Республика Коми: фрагментированная элита и стратегия протеста

Как и во всех трех вышеописанных случаях, вплоть до 2010 года власть в Республике Коми контролировал представитель титульного этноса Владимир Торлопов. Как главы Татарстана и Чувашии, он смог передать власть своему преемнику Вячеславу Гайзеру, который до этого долгое время занимал пост министра финансов в республиканском правительстве. В. Гайзер не был этническим коми, но был выходцем из республики и имел тесные связи с региональной элитой. Поэтому смена власти в республике прошла спокойно и не вызвала никакой внутриэлитной конкуренции. Однако в 2015 году последовала неожиданная ротация власти, когда В. Гайзер был обвинен федеральными следственными органами в коррупции и арестован. Вместе с ним уголовному преследованию подверглись еще четырнадцать высокопоставленных региональных чиновников. В результате значительная часть региональной элиты оказалась «обезглавленной», а на пост главы республики Кремль назначил Сергея Гапликова, который не имел никаких связей с регионом и являлся «варягом». Эти события привели к тому, что к языковому кризису 2017 года и президентским выборам 2018-го региональная элита подошла в состоянии фрагментации.

После высказывания Владимира Путина летом 2017 года республиканское министерство образования срочно принялось исполнять его поручение. 26 октября министр образования Республики Коми Наталья Михальченкова подписала приказ об отмене обязательного изучения коми языка. Это вызвало большой резонанс в регионе и негативную реакцию со стороны национальных движений, которые потребовали отмены приказа и увольнения министра. Глава Республики Коми хранил молчание до ноября, после чего отменил резонансный приказ и поручил его доработать6. Тем самым глава недвусмысленно солидаризировался с протестующими и высказался в пользу сохранения преференций титульной этнической группы. В итоге к выборам 2018 года статус коми языка как обязательного для изучения был сохранен. Опрошенные мною эксперты в республике считают, что подобное решение главы региона объясняется его переоценкой силы влияния региональных национальных организаций. Будучи «варягом» и плохо понимая региональные политические реалии, С. Гапликов «испугался» обострения этноязыкового конфликта и решил пойти на уступки, чтобы не допустить массовой мобилизации титульного этноса. Как бы то ни было, можно заключить, что, несмотря на первоначальную непоследовательность, региональная элита выбрала стратегию протеста, а не лояльности.

Таким образом, Республики Коми – это случай фрагментированной элиты и стратегии протеста. Согласно гипотезе III, данная констелляция факторов должна вести к атрибуции ответственности региональной, а не федеральной власти. Поэтому, даже несмотря на поддержку главой региона прав этнических меньшинств, представители последних сохраняют высокую поддержку российского президента.

Данные официальной электоральной статистики косвенно подтверждают это предположение. Так, в отличие от всех других исследуемых случаев, уровень поддержки федеральных властей после событий 2017 года со стороны титульного этноса в Коми даже вырос: именно на выборах российского президента 2018 года и общероссийском голосовании 2020 года связь между долей титульного этноса в муниципалитете и уровнем поддержки инкумбента в Коми становится положительной и статистически значимой (см. табл. 2). Данные, собранные в ходе проведения фокус-группы, позволяют объяснить эту динамику электорального поведения следующим образом.

Влияние языковой реформы. В целом респонденты очень критично оценили состояние национальной культуры в республике, отметив не только сокращение школ с изучением коми языка, но и сокращение часов его изучения в школьных образовательных программах. Однако, как и в Чувашии, участники фокус-группы не рассматривают этот факт как последствие языковой реформы 2017 года. Все респонденты сообщили, что обострения языкового вопроса в то время не помнят и вообще не слышали о речи В. Путина в Йошкар-Оле по этому поводу: «Мы особо не слышали, что Путин про языки говорил. Вот что Жириновский назвал нас “комяками” и рейтинг ЛДПР упал, это мы знаем. А про Путина прошло мимо нас» .

Атрибуция ответственности. Хотя респонденты в целом недовольны развитием родного языка, они не склонны обвинять в этом федеральные власти и происходящее в этнокультурной сфере не повлияло на их политический выбор. Ответственность за текущие проблемы они связывают с региональной властью или объективными факторами в виде развития Интернета: «Виноваты региональные власти и министерство культуры, которые снизили планку часов изучения коми языка» ; «Виноваты гаджеты и Интернет, потому что дети смотрят все на русском и детям это интереснее» .

Однако в целом проблема национальной культуры не является для респондентов приоритетной по сравнению с остротой экономических вопросов. Участники фокус-группы в Коми, в отличие от других республик, были не столь категоричны в отношении национальности главы региона. Хотя они высказывали свое неудовлетворение тем, что в последнее время в Коми управляют «варяги», в целом национальность главы для них не имеет первостепенного значения. Важно, чтобы он был из региона и решал экономические проблемы. То есть «свой» для коми – необязательно представитель титульного этноса, но выходец из региона, знающий его изнутри: «Это, конечно, плохо, что сейчас глава республики не коми. Но вообще он может быть и русским, но должен быть из Коми» ; «Главное, чтобы был местный, но национальность не имеет значения. Знание языка важно, это плюс для губернатора, но не ключевой» .

Таким образом, национальные вопросы и языковая проблема почти никак не влияют на электоральное поведение титульных этносов в Коми. Этнокультурная консолидация коми и влияние национальных организаций настолько слабы, что федеральный центр уже давно использует практику назначения «варягов» на пост главы республики, не сталкиваясь с каким-либо сопротивлением региональных элит. В условиях острых экономических проблем молодежь из числа коми предпочитает уехать из республики или переехать в города, что объективно ведет к ее культурной ассимиляции. Оставшиеся представители титульного этноса смотрят на развитие родного языка довольно пессимистично, не видя способов решения проблемы.

Можно заключить, что кейс Коми подтверждает гипотезу III о том, что фрагментированная структура региональных элит и использование ими стратегии протеста ведет к атрибуции ответственности региональных властей при сохранении лояльности к федеральной власти.

Атрибуция ответственности и электоральное поведение титульных этносов: сравнительная перспектива

Сравнительный анализ четырех исследуемых этнических республик позволяет выделить между ними ряд различий. Прежде всего, обнаружена дифференциация в оценках и общей удовлетворенности состоянием и развитием национального языка и культуры среди титульных этносов в разных республиках. Если в Татарстане, Башкортостане и Коми титульные этносы крайне недовольны текущим положением дел в этой области, то чуваши скорее удовлетворены. Любопытно, что уровень недовольства не имеет прямой взаимосвязи с электоральным поведением. Так, крайне недовольные татары и коми продолжают поддерживать федеральную власть, в то время как башкиры демонстрируют рост протестного голосования. Чуваши, которые выглядят как наиболее удовлетворенные развитием их этнической культуры, не выделяются повышенной электоральной лояльностью.

Более четкая закономерность прослеживается, если мы включим в поле сравнительного анализа переменную в виде объекта атрибуции ответственности. Как видно из данных фокус-групп, представители титульных этносов в разных республиках склонны обвинять разные уровни власти – федеральный или региональный – за негативные последствия реформ в области национальной политики. В таблице 4 отражено распределение исследуемых случаев по данному параметру во взаимосвязи с переменной в виде электоральной волатильности.

Таблица 4 / Table 4

Атрибуция политической ответственности и электоральная волатильность / Political blame attribution and electoral volatility

|

Региональная власть |

Центральная власть |

|

|

Виновные |

Невиновные |

|

|

Виновные |

Волатильность (Башкортостан) |

Позитивная стабильность (Коми) |

|

Невиновные |

Негативная стабильность (Татарстан) |

Позитивная стабильность (Чувашия) |

Источник: составлено автором.

Легко заметить, что электоральная волатильность наблюдается лишь в том случае, когда титульные этносы не только не удовлетворены текущим состоянием родного языка и культуры, но и склонны возлагать ответственность за это одновременно и на федеральную, и на региональную власть. В такой ситуации низкого уровня легитимности обоих уровней власти титульные этносы склонны поддерживать альтернативных политических акторов в виде оппозиционных национальных организаций и переходят к стратегии протестного голосования. Характерным эмпирическим примером описанной ситуации является Башкортостан.

В случае атрибуции ответственности только одному из уровней власти наблюдается электоральная стабильность. Вместе с тем проведенные фокус-группы позволяют разграничить ситуацию электоральной стабильности на два типа: негативную и позитивную. В случае атрибуции ответственности федеральной власти при сохранении лояльного отношения к региональной (случай Татарстана) наблюдается негативная электоральная стабильность. Это означает, что при формальном сохранении электоральной поддержки федеральных политических игроков титульные этносы именно в них видят причину своих проблем и голосуют за них скорее из прагматических соображений, используя стратегию «фальсификации предпочтений». Республика Коми является примером позитивной стабильности, когда титульные этносы склонны больше обвинять в своих проблемах региональную, а не федеральную власть. В результате последняя стабильно получает электоральную поддержку и даже может увеличивать ее, несмотря на ухудшение ситуации для титульных этносов. Наконец, позитивная стабильность может быть результатом общей удовлетворенности титульного этноса, представители которого вообще не видят каких-либо проблем в национальной сфере и никого не обвиняют (случай Чувашии).

Как показал анализ данных фокус-групп, в восприятии обычных избирателей важность языкового вопроса и проблемы национального развития во многом зависят от информационного контекста. Этот контекст, в свою очередь, во многом есть результат деятельности основных политических акторов. Поэтому конкретная конфигурация этих акторов выступает значимым фактором, определяющим восприятие этих проблем и их влияние на политическое поведение электората. Монолитная структура региональных элит означает кооптацию во властную коалицию всех значимых политических игроков, что позволяет не только контролировать информационную повестку, но и формировать имидж главы региона как основного защитника титульных этносов от давления федерального центра. В такой ситуации альтернативные политические игроки в виде независимых национальных организаций не имеют влияния на электорат и не могут оказать дестабилизирующего влияния на работу политических машин. Когда же по каким-либо причинам структура элит становится фрагментированной, уровень формальной и неформальной конкуренции повышается, а это, в свою очередь, расширяет пространство свободы для деятельности независимых национальных организаций, которые в условиях обострения языкового вопроса начинают подрывать монополию региональной власти по фреймированию национальных проблем. В результате таким организациям удается повлиять на электоральное поведение титульных этносов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Централизация в современной России сокращает уровень политической конкуренции и ведет к предсказуемости выборов, результаты которых демонстрируют все более уверенные победы инкумбентов. Однако это не означает, что основание одерживаемых побед остается незыблемым. Более пристальный анализ данных показывает, что структура текущего электорального большинства российского президента претерпевает изменения. И хотя эти изменения не являются тектоническими и носят скорее локальный характер, игнорирование их может привести к тому, что исследователи и эксперты в будущем могут не заметить наступления более фундаментальных перемен.

В настоящей работе показано, что последние реформы в сфере этноязыковой политики России не остались без последствий и повлияли на электоральные процессы в ряде этнических республик. В некоторых из них титульные этносы существенно снизили электоральную поддержку российской власти и перестали быть значимым звеном в механике политических машин; в других электоральное поведение титульных этносов остается стабильным.

Проведенный анализ данных позволил объяснить вариацию электорального поведения этнических меньшинств в республиках России. Структура элит (монолитная или фрагментированная) и их стратегия (протест или лояльность) в ответ на проводимую Кремлем политику централизации являются теми важнейшими факторами, которые обусловливают восприятие и атрибуцию политической ответственности по поводу этноязыковых проблем со стороны представителей титульных этносов. Как показано в этом исследовании, снижение электоральной поддержки российского президента происходит только тогда, когда нерусские этносы в республиках видят виновниками этих проблем оба уровня власти – федеральный и региональный.

Важно отметить, что даже в тех случаях, когда на уровне официальной электоральной статистики наблюдается высокая поддержка власти, это необязательно говорит об отсутствии проблем и удовлетворенности граждан текущим положением дел. Как следует из анализа данных, различная комбинация агентских и структурных факторов приводит к разным ответам региональных акторов на вызовы централизации. При наличии фрагментированных элит языковая реформа 2017 года обернулась ростом протестной активности титульных этносов в Башкортостане. Однако стабильные электоральные результаты в Татарстане и Чувашии свидетельствуют не об отсутствии проблемы, а об иной стратегии, выбранной региональными элитами в ответ на схожий вызов. Это означает, что языковая проблема не только не снята с повестки в этих республиках, но в будущем возможна ее дальнейшая эскалация. Наряду с республиками Северного Кавказа, эти регионы Поволжья продолжают сохранять потенциал сопротивления федеральному центру, что может открыто проявиться в случае общей дестабилизации и ослабления центральной власти в России. Пожалуй, лишь Республика Коми в этом смысле является исключением. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что совокупность факторов и состояние титульного этноса в этой республике находятся в таком состоянии, что ожидать здесь национального возрождения не приходится и основная битва за сохранение коми языка, вероятно, уже проиграна.

В завершение отмечу, что сам факт новых инициатив российской власти в сфере языковой политики говорит о внутренней трансформации политического режима и исчерпании тех ресурсов, которые президент прежде использовал для своей легитимности. Если ранее экономическая эффективность и рост доходов большинства населения являлись главными факторами популярности и электоральных побед Владимира Путина, то в условиях экономической стагнации, сохраняющейся с 2008 года, российский режим вынужден прибегать к новым механизмам своей легитимации, предлагая избирателям не столько материальные, сколько символические блага. Поскольку русские составляют в стране доминирующее большинство, повышение статуса русского языка и культурных прав русских становится прагматичной и довольно эффективной стратегией президента для сохранения электоральной поддержки населения. Поэтому языковую реформу 2017–2018 годов, так же как и конституционные поправки 2020 года, повышающие формальный статус русского языка, можно рассматривать как элементы общей стратегии российского президента, все активнее и шире применяющего идеологемы русского национализма. В этом смысле события внешнеполитического (украинский кризис) и внутриполитического (языковая реформа 2017 года и конституционные поправки 2020-го) характера имеют общую логику, суть которой сводится к стремлению В. Путина создавать для русского большинства позитивные предложения ради сохранения своей электоральной поддержки. Если события на Украине российский режим интерпретирует как борьбу за безопасность русских, проживающих на юге и востоке Украины, то языковая реформа в этнических республиках оказывает схожий компенсирующий эффект для русских, проживающих внутри России, и особенно для тех из них, которые живут в пределах этнических республик. До сих пор указанную стратегию Кремля с точки зрения электоральных результатов можно признать довольно эффективной. Однако текущие успехи российской власти создают новые точки напряженности внутри этнических республик. И хотя пока они носят латентный характер, было бы ошибкой отрицать их существование и недооценивать их потенциальные риски.

Список литературы Кто виноват? Централизация и электоральное поведение титульных этносов в республиках России

- Auyero, J. (2001), Poor people's politics: Peronist survival networks and the legacy of Evita, Duke University Press, Durham, UK.

- Bader, M. and Van Ham, C. (2015), "What explains regional variation in election fraud? Evidence from Russia: A research note", Post-Soviet Affairs, vol. 31, no. 6, pp. 514-528,. DOI: 10.1080/1060586X.2014.969023 EDN: VELJXB

- Bratton, M. and Van de Walle, N. (1997), Democratic experiments in Africa: Regime transitions in a comparative perspective, Cambridge University Press, Cambridge, UK,. DOI: 10.1017/CBO9781139174657

- Bueno De Mesquita, B., Smith, A., Siverson, R. M. et al. (2003), The logic of political survival, The MIT Press, Cambridge, MA, US. EDN: QOFIVP

- Chandra, K. (2004), Why ethnic parties succeed: Patronage and ethnic head counts in India, Cambridge University Press, Cambridge, UK,. DOI: 10.1017/9781108573481