Культивирование Miscanthus sacchariflorus в Сибири: применение азотных удобрений

Автор: Капустянчик С.Ю., Данилова А.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Технические культуры и секвестрация

Статья в выпуске: 1 т.60, 2025 года.

Бесплатный доступ

Многолетние энергетические растения, в том числе мискантус (Miscanthus spp.), культивируют в промышленных масштабах для производства биоэнергии и технических целей. Установлено, что даже при низких затратах возможна высокая продуктивность культуры. В России проблема выращивания мискантуса для получения биомассы слабо разработана, а особенности применения удобрений под эту культуру практически не исследованы. Мискантус - для Сибири культура новая. Проблема применения удобрений под посадками мискантуса остается недостаточно изученной из-за разнообразия климатических и почвенных условий, а также видовых особенностей культуры. При этом основная часть публикаций посвящена виду M. giganteus, который отличается от вида M. sacchariflorus по строению корневой системы. В настоящей работе для условий Сибири впервые представлены многолетние экспериментальные данные по комплексу проблем, связанных с применением азотных удобрений под мискантусом. Установлено, что последние, не влияя на урожайность, снижают качество сырья из-за повышения доли листьев в фитомассе и увеличения пораженности корневищ фузариозной инфекцией. Также установлено снижение накопления органического вещества в удобренных почвах в сравнении с неудобренными. Цель настоящей работы - определить целесообразность применения азотных удобрений под многолетними посадками мискантуса, культивируемого для получения биомассы в континентальных условиях Сибири, в частности оценить влияние удобрений на урожайность культуры, пораженность растений фитопатогенами, динамику органического вещества в почве. Исследования провели на территории научно-экспериментальной базы СибНИИРС - филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирская обл., Центральная лесостепь Новосибирского Приобья). Влияние азотного удобрения на величину и структуру урожая Miscanthus sacchariflorus сорта Сорановский оценивали в начальный период формирования плантации (2016-2017 годы) и в период ее зрелости (2018-2022 годы). Плантация общей площадью 0,3 га состояла из 4 блоков, каждый из которых включал варианты с дозами удобрений N0, N30, N60, N90, N120 на фоне Р60К30 в 4-кратной повторности. Азотные удобрения в виде аммиачной селитры вносили ежегодно весной. В качестве посадочного материала использовали корневища M. sacchariflorus. Надземную фитомассу отбирали на площадках размером 0,25 м2. Учет подземной фитомассы проводили методом монолитов в стадии отмирания надземной части растений. Визуально оценивали степени зараженности отмытых корневищ по стандартным и модифицированным шкалам. Накопление общего углерода (Сорг.) учитывали, сравнивая показатель в почве под паром (исходная почва) и под 8-летней плантацией мискантуса (2023 год). Количество накопленного мобильного почвенного органического вещества (ПОВ) за период роста мискантуса определяли по результатам сравнения продукции С-СО2 образцами почв, отобранными под многолетними посадками мискантуса и однолетним паром (исходная почва). Интенсивность накопления нитратного азота в почве анализировали в условиях лабораторного опыта в оптимальных гидротермических условиях по общепринятому методу Кравкова. За 6-7-летний период посадок M. sacchariflorus сорта Сорановский запас надземной фитомассы достиг в среднем 12,0 т/га, подземной - 18,0 т/га. Эти показатели близки к средним, характерным для этого вида в мире. Азотное удобрение, не оказывая влияния на накопление фитомассы, способствовало изменению ее структурных элементов. В период формирования плантации под влиянием азотного удобрения наблюдали снижение длины генеративного побега в среднем на 5 %, числа и биомассы метелок на 35 %, повышение облиственности на 9 % в сравнении с вариантом без удобрений. В период зрелости плантации отклонения от контроля приобрели более выраженный характер, особенно при дозах удобрений выше N60. В вариантах опыта с внесением азотных удобрений наблюдали повышение пораженности корневищ грибной инфекцией (15,5 против 7,7 % без удобрений). Основными возбудителями были грибы рода Fusarium - F. oxysporum и F. graminearum . За 8 лет в почве под плантацией мискантуса ежегодно накапливалось 150-200 кг С/га мобильного ПОВ и около 0,05 % общего углерода, что соответствует показателям, характерным для традиционных многолетних трав. Скорость накопления углерода в почве не росла по мере увеличения возраста плантации. Внесение N120 привело к снижению величины накопления мобильного ПОВ примерно на 50 % в сравнении с фоном без удобрений (104 против 220 кг С/га в год при N0). Осенью в период отмирания надземной фитомассы содержание минерального азота в почве во всех вариантах опыта было низким. При этом минерализационный потенциал почвы возрастал по мере увеличения дозы азота. Таким образом, азотные удобрения не способствовали повышению урожайности M. sacchariflorus при выращивании на агросерой почве Приобья, приводили к увеличению пораженности корневищ фузариозной гни-лью и снижали темпы накопления органического вещества в почве.

Энергетические растения, miscanthus sacchariflorus, сорт сорановский, надземная фитомасса, подземная фитомасса, азотные удобрения, грибы рода fusarium, накопление органического вещества в почве

Короткий адрес: https://sciup.org/142244145

IDR: 142244145 | УДК: 633.282:631.452:631.417.1:631.559 | DOI: 10.15389/agrobiology.2025.1.125rus

Текст научной статьи Культивирование Miscanthus sacchariflorus в Сибири: применение азотных удобрений

Азот — основной элемент, ограничивающий продуктивность культивируемых растений. При разработке технологии производства мискантуса ( Miscanthus spp.) — новой культуры для Сибири — приобретает актуальность вопрос о необходимости применения и дозах внесения азотных удобрений. Их использование обычно преследует две основные цели — повышение урожайности и улучшение состава сырья в зависимости от целей его переработки.

В экспериментах, проведенных I.F. Shield с соавт. (1) на Ротамстед-ской опытной станции (Rothamsted Research, Великобритания) на супесчаных почвах с низким плодородием при содержании минерального азота в почве весной от 30 до 40 кг/га, оптимальная доза удобрения составила N 100 , что увеличивало урожайность мискантуса гигантского ( M. giganteus ) на 3,9 т/га сухого вещества до 13,5±0,46 т/га, а среднюю валовую прибыль — на 132 £ /га по сравнению с контролем без внесения азота (1 ). B. Dubis с соавт. (2) также сообщают, что внесение NPK эквивалентно дозе N 160 увеличивало выход этанола из биомассы M. giganteus на 40 %. Однако азотные удобрения могут способствовать повышению зольности биомассы мискантуса, что снижает качество сырья, используемого для сжигания (3).

По результатам метаанализа имеющихся сведений, отклик урожайности M. giganteus отмечался при дозах от N 60 до N 300 , величина этого отклика снижалась по мере увеличения длительности внесения удобрения (4). Отзывчивость мискантуса на азотные удобрения в сравнении с другими энергетическими культурами ниже и сильно зависит от свойств почвы и климатических условий (5). В целом по результатам многолетних исследований за рубежом прибавка урожайности мискантуса от внесения азотных удобрений колебалась от 0 до 40 % (6). Сделан вывод о том, что поскольку урожайность мискантуса сильно реагирует на изменения климата, потребности в питательных веществах будут меняться, следовательно, для обеспечения устойчивого производства биоэнергии нужны рекомендации по минимальному применению азотных удобрений.

Кроме того, при применении азотных удобрений в посадках мискантуса следует проявлять осторожность, учитывая экологические проблемы: выбросы N 2 O могут нивелировать эффект секвестрации углерода (7, 8). Также имеются сведения, что многолетняя культура мискантуса не нуждается в удобрении (9-11) и перспективна для сокращения потерь азота в районах с преобладанием однолетних пропашных культур (12). Вывод об отсутствии необходимости в удобрениях связывают с особенностями реутилизации биофильных элементов культурой (11).

Следует отметить, что проблема применения удобрений под посадками мискантуса остается недостаточно изученной из-за разнообразия климатических и почвенных условий, а также видовых особенностей культуры, при этом основная часть публикаций посвящена виду M. giganteus.

Растущий интерес к выращиванию мискантуса в последние годы стимулировал исследования по выявлению патогенов этой энергетической культуры. Ряд авторов отмечали ее устойчивость к болезням и вредителям (13-15). Изучали заболевания мискантуса, вызванные вирусом желтой карликовости ячменя (16, 17), увядание и пораженность листьев, вызванные

Leptosphaeria sp. (Канада, США, Япония) (1 8), вирусы, вызывающие мозаики у мискантуса — Sorgum mosaic virus (SrMV), Switchgrass mosaic virus (19, 20). Сообщалось о фузариозной корневой гнили, негативно влияющей на укоренение мискантуса (21). При этом сведений о влиянии азотных удобрений на фитопатогены мискантуса недостаточно. Как известно, применение таких удобрений часто сопровождается повышением пораженности злаковых культур болезнями (22, 23).

Важная цель культивирования мискантуса — секвестрация атмосферного углерода. Проводятся исследования динамики углерода в почве под посадками мискантуса. Сделаны прогнозные оценки объемов закрепления углерода в почвах разных стран до 2090 года (24, 25), отмечают несоответствие ожидаемых величин накопления углерода в почве с реально наблюдаемыми в полевых опытах (26, 27), устанавливают причины этого (28, 29), оценивают величину повышения эмиссии парниковых газов после перевода многолетних плантаций мискантуса в пахотные угодья (30).

Ранее мы показали наличие объективных предпосылок для накопления органического вещества под молодыми посадками мискантуса в условиях Приобья (31). Однако проблема влияния азотных удобрений на этот процесс остается слабо изученной.

Известно, что положительное влияние удобрений на изменение содержания углерода в почве связано с повышением количества поступающей биомассы. В то же время снижение соотношения C:N способствует интенсификации минерализационных потерь углерода. На примере зерновых злаков показано, что баланс этих разнонаправленных процессов приводит к тому, что при использовании минеральных удобрений в экономически приемлемых дозах содержание органического углерода (С орг. ) в почве возрастает не более чем на 0,1-0,2 абсолютных процента (32).

На территории Российской Федерации осуществляется начальный этап культивирования мискантуса, поэтому обозначенные выше вопросы остаются практически неизученными.

В настоящей работе для условий Сибири впервые установлено, что азотные удобрения не влияют на урожайность мискантуса, но снижают качество получаемого сырья из-за увеличения доли листьев в фитомассе и большей пораженности корневищ фузариозной инфекцией. Также при применении удобрений уменьшается накопление органического вещества в почве в сравнении с вариантами без удобрений.

Цель настоящей работы — определить целесообразность применения азотных удобрений под многолетними посадками мискантуса, культивируемого для получения биомассы в континентальных условиях Сибири, а также оценить влияние удобрений на урожайность культуры, пораженность растений фитопатогенами, динамику органического вещества в почве.

Методика. Исследования проводили на территории научно-экспериментальной базы СибНИИРС — филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирская обл., центральная лесостепь Новосибирского Приобья) .

Закладку полевых опытов, наблюдения и оценку результатов осуществляли согласно методическим рекомендациям (34). Плантация общей площадью 0,3 га состояла из 4 блоков, каждый из которых включал варианты N 0 (контроль без удобрений), N 30 , N 60 , N 90 , N 120 на фоне Р 60 К 30 в 4-кратной повторности. Азотные удобрения в виде аммиачной селитры вносили ежегодно весной.

В качестве посадочного материала использовали корневища Miscanthus sacchariflorus сорта Сорановский (выведен Институтом цитологии и генетики СО РАН и внесен в Государственный реестр селекционных дости- жений; авторское свидетельство № 58540) (31).

Почва — агросерая типичная (33). Географические координаты разреза: 54°53 ‘ 13,5 ‘‘ N, 82°59 ‘ 36,7 ‘‘ Е. Мощность гумусового горизонта составляла 30-35 см, содержание гумуса — 3,14 % по Тюрину, гидролитическая кислотность — 0,5-1,5 мг-экв/100 г почвы по Каппену в модификации ЦИ-НАО, содержание обменных кальция и магния — в среднем 70 % от емкости катионного обмена.

Влияние азотного удобрения на величину и структуру урожая мискантуса оценивали в начальный период формирования плантации (20162017 годы) и в период ее зрелости (2018-2022 годы).

Надземную фитомассу отбирали на площадках размером 0,25 м2 в 4-кратной повторности по фазам развития культуры. Учет подземной фитомассы для оценки пораженности корневищ фитопатогенами проводили в апреле-мае 2021 года методом монолитов (10x10x25 см). В трех повторностях опыта в каждом из 4 блоков отбирали по 5 монолитов, из которых делали среднюю пробу ( n = 12). Корневища мискантуса отмывали из почвы водой на сите с диаметром ячеек 0,25 мм. На отмытых корневищах проводили визуальную оценку степени их зараженности по стандартным и модифицированным шкалам (35, 36). Грибы из образцов корневищ выделяли по стандартной методике (37). Видовую принадлежность определяли по морфологическим признакам колоний и спор: по скорости роста, окраске мицелия и его структуре, по форме, размерам апикальной и базальной клеток макроконидий; по наличию микроконидий (38-40).

Накопление общего углерода (С орг. ) оценивали сравнением показателей в почве под паром (исходное значение) и под 8-летней плантацией мискантуса (2023 год) (31). Количество мобильного органического вещества почвы (ПОВ) за период роста мискантуса определяли на основании данных о продукции С-СО 2 (углерод в составе углекислого газа) образцами почв, отобранными под многолетними посадками мискантуса и в почве под однолетним паром (исходная почва) (31). Продуцирование С-СО 2 в лабораторных условиях определяли по прописи (41). Опыт продолжали до той стадии, когда интенсивность процесса в почве под мискантусом выравнивалась с показателями почвы под паром. Допускали, что к этому времени весь накопившийся под мискантусом запас легкоминерализуемого органического вещества выделился из почвы в виде СО 2 . Количество последнего рассчитывали по разности между суммарными величинами С-СО 2 , выделившегося из почвы под мискантусом и под паром (31). Повторность опыта 3-кратная. Интенсивность накопления нитратного азота в образцах почвы, отобранных осенью 2023 года, определяли в лаборатории в оптимальных гидротермических условиях по общепринятому методу Кравкова (42) в 3-кратной повторности. Оценку проводили по слоям почвы 0-10 и 10-20 см.

Статистическую обработку экспериментальных данных выполняли в программе Statistica 10 («StatSoft Inc.», США) по прописи трехфакторного дисперсионного анализа (факторы — год, ярус, удобрение). Результаты представлены в виде средних ( M) и стандартных ошибок средних (±SEM). При уровне значимости (p) строго ниже 0,05 влияние фактора считается достоверным.

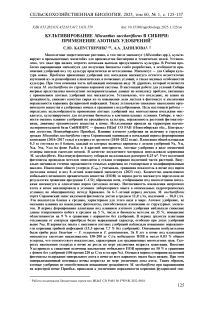

Результаты. По данным метеостанции АМС Огурцово (54°52 ‘ 42 ‘‘ N, 83°00 ‘ 22 ‘‘ Е) (рис. 1), в вегетационные периоды (май-сентябрь) в 2016, 2019 и 2021 годах сумма осадков составила соответственно 231, 248 и 231 мм, сумма температур воздуха выше 10 °С ( ^ Т, °С) — 2478, 2283 и 2380 °С; в 2017, 2018 и 2020 годах сумма осадков — 316, 297 и 314 мм, сумма температур воздуха выше 10 °С — 2340, 2199 и 2493 °С; в 2022 году сумма осадков — 128

150 мм, сумма температур воздуха выше 10 °C — 2420 °C (при среднемноголетних значениях 263 мм и 2248 °C). Согласно классификации ГТК по Селянинову, вегетационные периоды 2015-2021 годов были умеренно увлажненными (ГТК за период с мая по сентябрь составлял 1-1,3), 2022 год — засушливым (ГТК за этот же период — 0,6).

Рис. 1. Характеристика метеоусловий в период исследований: диаграмма — сумма осадков за май-сентябрь, график — сумма температур воздуха выше 10 °C ( Г Т) (по данным метеостанции АМС Огурцово, 54°52 ‘ 42 ‘‘ N, 83°00 ‘ 22 ‘‘ Е).

В начальный период формирования плантации урожайность мискантуса составила в среднем по всем вариантам за 2016-2017 годы 14,4±1,5 т/га, в стадии зрелости плантации (2018-2021 годы) — 12,0±1,2 т/га (табл. 1). Различие в урожайности культуры на разных этапах развития плантации было недостоверным. Влияние азотного удобрения на урожайность мискантуса независимо от дозы было недостоверным за 2016-2021 годы: уровень значимости влияния фактора «удобрение» (p) составлял 0,22-0,77.

1. Продуктивность Miscanthus sacchariflorus сорта Сорановский в зависимости от дозы азотных удобрений ( M ±SEM; Новосибирская обл.)

|

Показатель |

N 0 (контроль) |

N 30 |

N 60 |

N 90 |

N 120 |

р |

Д х, % |

|

Урожайность, т/га |

2016-2017 годы ( n = 8) 13±1,4 16±1,5 14±1,5 |

14±1,2 |

15±1,5 |

0,764 |

0 |

||

|

Длина генеративного побега, см |

230±5,7 |

219±4,2 |

214+3,1 |

218±3,0 |

212±3,8 |

0,003 |

- 5 |

|

Число стеблей, шт/м2 |

172±18,7 |

164±12,6 |

178±13,8 |

196±21,1 |

179±17,6 |

0,649 |

0 |

|

Число метелок, шт/м2 |

94±10,1 |

94±10,3 |

52±11,6* |

70±15,2* |

58±6,1* |

0,003 |

- 36 |

|

Масса метелок, г/м2 |

31±3,4 |

27±3,0 |

20±2,9* |

21±2,8* |

16±2,6* |

0,002 |

- 35 |

|

Масса листьев, г/м2 |

715±83,4 |

579±48,7 |

663±27,9 |

721±67,3 |

700±60,0 |

0,412 |

0 |

|

Масса стеблей, г/м2 |

773±57,0 |

659±46,0 |

600±35,7 |

777±72,0 |

714±57,9 |

0,113 |

0 |

|

Облиственность, % |

46±1,7 |

45±1,8 |

51±1,5* |

47±0,8 |

48±0,6 |

0,040 |

+9 |

|

Урожайность, т/га |

2018-2021 годы 12±0,7 13±0,9 |

( n = 16) 13±0,9 |

12±1,0 |

11±1,0 |

0,726 |

0 |

|

|

Длина генеративного побега, см |

205±6,7 |

216±5,6 |

201±6,6 |

184±5,6* |

191±5,5* |

0,002 |

- 10 |

|

Число стеблей, шт/м2 |

208±22,5 |

224±14,8 |

218+9,9 |

219±13,6 |

247±21,3 |

0,360 |

0 |

|

Число метелок, шт/м2 |

75±16,0 |

86±19,9 |

51±15,0 |

12±4,8* |

11±5,7* |

0,000 |

- 80 |

|

Масса метелок, г/м2 |

35±11,1 |

23±4,8 |

21±7,3 |

2±1,0* |

6±2,8* |

0,000 |

- 80 |

|

Масса листьев, г/м2 |

406±48,5 |

554±55,9 |

558±64,7 |

554±58,3 |

684±68,0* |

0,032 |

+70 |

|

Масса стеблей, г/м2 |

620±71,1 |

859±64,7 |

728±74,5 |

630±5,7 |

724±87,0 |

0,147 |

0 |

|

Облиственность, % |

38±1,3 |

38±2,1 |

42±3,3 |

49±2,5* |

49±1,6* |

0,001 |

+30 |

Примечание. р — уровень значимости влияния фактора «удобрение». Д х — максимальное изменение показателя в сравнении с контролем.

* Различия с контролем статистически значимы при p < 0,05.

Азотное удобрение, не оказывая влияния на накопление фитомассы мискантуса, способствовало изменению ее структурных элементов.

В период формирования плантации под влиянием азотного удобрения наблюдали снижение длины генеративного побега в среднем на 5 % (р = 0,003), числа и биомассы метелок на 35 % (р = 0,002), повышение облиственности на 9 % (р = 0,04) в сравнении с вариантом без удобрений. В период зрелости плантации отклонения от контроля приобрели более выраженный характер, особенно при дозах удобрений выше N 60 . Так, число и биомасса метелок снижались в сравнении с контролем (уменьшение до 80 %, р = 0,000) только на фоне N 120 . В остальных вариантах показатель не отличался от контроля. Подобную закономерность наблюдали по биомассе листьев и по облиственности, когда показатели выросли соответственно на 70 и 30 % (р = 0,032 и р = 0,001) в сравнении с вариантом N 0 .

Таким образом, внесение доз удобрений выше N 60 сопровождалось увеличением доли листьев в биомассе мискантуса. Это обстоятельство может снижать качество получаемого сырья. Как известно, на переработку идут именно стебли мискантуса. При применении удобрений надземная биомасса оставалась зеленой более длительный период в сравнении с неудобренным фоном, также наблюдалось полегание растений вследствие вытягивания стебля. Значительное снижение биомассы метелок свидетельствует о торможении формирования репродуктивных органов под влиянием азотного удобрения.

Результаты исследований за 2022 год отличались от описанных выше. В условиях острого недостатка влаги и аномально высоких для условий Приобья температур воздуха урожайность мискантуса на фоне N 0 составила 4,1±0,6 т/га, что было примерно в 3 раза ниже среднемноголетнего показателя. В этих условиях при дозах N 60 и выше наблюдали достоверно более высокую урожайность культуры — 7,1±0,5 т/га. Это происходило преимущественно за счет увеличения биомассы листьев. Так, средний показатель при N 60 -N 120 составил 415 г/м2 против 283 г/м2 в контроле, то есть повышение составило не менее 40 %. В 2022 году репродуктивные органы у мискантуса не сформировались. Таким образом, в один год из семи лет наблюдений в при крайне низкой продуктивности мискантуса отмечали прибавки урожайности от внесения азотного удобрения. В типичных для Приобья климатических условиях влияния азотного удобрения на урожайность культуры мы не обнаружили.

2. Общая биомасса и пораженность корневищ Miscanthus sacchariflorus сорта Со-рановский в зависимости от дозы азотных удобрений ( n = 12, M ±SEM; Новосибирская обл., осень 2021 года)

|

Вариант опыта |

Биомасса корневищ, т/га |

Доля пораженных корневищ, % |

|

N 0 (контроль) |

13±1,8 |

8±2,4 |

|

N 30 |

20±2,9 |

8±2,6 |

|

N 60 |

23±4,4 |

15±3,6 |

|

N 90 |

18±1,4 |

15±2,4 |

|

N 120 |

22±2,6 |

16±3,3 |

|

р |

0,058 |

0,007 |

|

Примечание. р - |

- уровень значимости влияния фактора «удобрение». |

|

Важный компонент продукционного процесса мискантуса — формирование корневищ. Как мы показали ранее (31), корневища служат резервуаром биофильных элементов, обеспечивающим практически замкнутый их круговорот в фитоценозе мискантуса. В настоящем исследовании мы наблюдали устойчивую тенденцию к увеличению биомассы корневищ на фоне внесения удобрений в сравнении с контролем (табл. 2). При этом, как показали наблюдения, проведенные на 7-й год жизни плантации, дозы азотного удобрения выше N30 приводили к увеличению пораженности корневищ грибной инфекцией почти в 2 раза (р = 0,007) в сравнении с контролем без удобрений (см. табл. 2). На корневищах отмечали обширную мягкую гниль и отсутствие жизнеспособных корней и почек. На поперечных срезах корневищ наблюдали изменение цвета корковых и внутренних тканей. Комплекс патогенов, вызывающих гниль корневищ мискантуса, был представлен преимущественно двумя видами рода Fusarium — F. ox-ysporum и F. graminearum (данные таксономического определения комплекса патогенов не приведены).

Увеличение фитомассы подземных органов культуры при применении удобрений не сопровождалось соответствующим накоплением мобильного органического вещества в почве (ПОВ). Так, величина этого показателя в слое почвы 0-10 см по вариантам N o , N 30 , N 60 , N 120 составила ряд 740±10, 400±40, 415±80, 590±80 кг С/га за 8 лет ( n = 3, M ±SEM, p = 0,02). То есть внесение азотных удобрений, независимо от дозы, привело к снижению запаса мобильного органического вещества в почве в сравнении с контролем без удобрений.

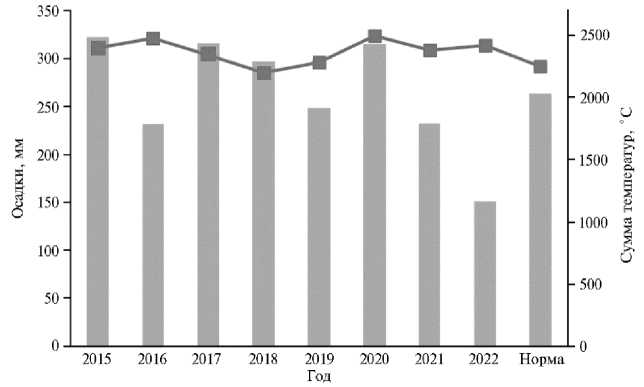

Для уточнения особенностей этого явления мы изучили продукцию СО 2 в образцах почвы в качестве показателя содержания в ней легкоминерализуемого мобильного органического вещества (рис. 2).

Рис. 2. Продуцирование С-СО 2 под 8-летними посадками Miscanthus sacchariflorus сорта Сора-новский в слое почвы 0-10 см (А) и 10-20 см (Б) в зависимости от внесения удобрений: 1 — пар, исходная почва, на которой была заложена плантация, 2 — посадки мискантуса без внесения удобрение, 3 — посадки мискантуса при внесении N 120 ( n = 3, M ±SEM; Новосибирская обл., май 2023 года).

В слое 0-10 см через 7 сут после начала опыта (первый срок наблюдений) вариант N120 по дыхательной активности достоверно превосходил вариант N0. Однако это превышение быстро нивелировалось, и со второго срока наблюдений (10 сут после начала опыта) в варианте N120 наблюдалась меньшая активность в сравнении с N0. Из этого следует, что мобильное органическое вещество на фоне удобрений было более доступно для разложения в сравнении с неудобренным фоном. В слое почвы 10-20 см активность продукции СО2 в варианте N0 была стабильно выше, чем в варианте N120. То есть в этом слое внесение N120 не приводило к накоплению биомассы. Известно, что в слое почвы 10-20 см под многолетними травами содержание растительных остатков разной степени разложения обычно выше, чем в верхнем слое (46). В нашем опыте эта закономерность была хорошо заметна при No, чего не наблюдалась на удобренном фоне.

Объяснение этому мы обнаружили при оценке интенсивности нитрификации как показателя активности минерализационных процессов. Осенью в период отмирания надземной фитомассы содержание минерального азота в почве во всех вариантах опыта было низким (табл. 3). При этом минерализационный потенциал почвы возрастал по мере увеличения дозы азота. Так, в слое 0-10 см в варианте N 120 за 14 сут накопилось 53,4 мг N-NO з /кг против 1,7 мг N-NO з /кг в варианте N o ; в слое 10-20 см показатель в варианте N 120 превышал таковой в вариант N 0 примерно в 3,5 раза. Следовательно, меньшее накопление мобильного ПОВ в слое почвы 10-20 см на фоне N 120 в сравнении с N 0 , наряду с другими возможными причинами, связано с быстрой минерализацией поступающей фитомассы в присутствии удобрений.

3. Интенсивность нитрификации в почве под многолетними посадками Miscanthus sacchariflorus сорта Сорановский по вариантам опыта ( n = 3, M ±SEM; Новосибирская обл., октябрь 2023 года)

|

N-NO 3 , мг/кг |

Слой, см |

Вариант опыта |

|||

|

N 0 (контроль) |

N 30 |

N 60 |

N 120 |

||

|

Исходное содержание |

0-10 |

1,1 |

2,5 |

5,0 |

1,7 |

|

10-20 |

1,3 |

3,7 |

3,4 |

2,5 |

|

|

Накопление за 14 сут |

0-10 |

2±0,6 |

6±1,8 |

17±4,9 |

53±19,0 |

|

10-20 |

3±2,9 |

2±1,2 |

7±3,9 |

10±11,0 |

|

За 8 лет накопление мобильного органического вещества на фоне азотного удобрения было примерно на 50 % ниже, чем на неудобренном фоне (табл. 4). При этом азотные удобрения не влияли на содержание общего углерода.

4. Накопление органического вещества в почве под 8-летними посадками Miscanthus sacchariflorus сорта Сорановский ( n = 3, M ±SEM; Новосибирская обл., октябрь 2023 года)

|

Почва под паром |

Почва под мискантусом (8-летние посадки) |

|

|

N 0 (контроль) | N 120 |

Показатель С орг. , %

|

0-10 |

1,6±0,2 |

1,8±0,2 |

1,8±0,2 |

|

10-20 |

1,4±0,2 |

1,7±0,2 |

1,7±0,2 |

|

В среднем в слое 0-20 см |

1,5 |

1,7 |

1,7 |

|

Накопление за 8 лет |

0,45 |

0,45 |

|

|

Накопление за год |

0,05 |

0,05 |

|

|

Моби |

льное органическое |

вещество, кг С/га |

|

|

0-10 |

540±40 |

1330±60 |

1140±60 |

|

10-20 |

600±40 |

1550±60 |

830±60 |

|

Сумма в слое 0-20 см |

1140±40 |

2880±60 |

1970±60 |

|

Накопление за 8 лет |

1800 |

830 |

|

|

Накопление за год |

222 |

104 |

Таким образом, в условиях Приобья на агросерой почве внесение азотных удобрений в дозах N 30 , N 60 , N 90 , N 120 не влияло на урожайность M. sacchariflorus сорта Сорановский. На наш взгляд, этот результат оказался достаточно ожидаемым. В предыдущей работе (31) мы подробно описали особенности круговорота биофильных элементов в посадках мискантуса в условиях Приобья. В частности, было установлено, что по мере формирования плантации в подземной части накапливается около 130 кг/га азота, которого было достаточно для обеспечения фитомассы, формирующейся в годовом цикле. Кроме того, согласно данным литературы (6), в ризосфере мискантуса может формироваться активный комплекс азотфиксирующих микроорганизмов, который в состоянии обеспечить значительную долю в выносе элемента культурой.

Нами получены новые для территории России данные о фитопатогенах мискантуса, активность которых повышалась при применении азотных удобрений. Было показано, что фузариозная гниль может снизить качество товарной продукции корневищ в 2 раза при внесении азотных удобрений по сравнению с контролем. О вредоносности для мискантуса грибных инфекций, в частности рода Fusarium , сообщалось в ряде публикаций для условий Европы (21, 43). По мере расширения мировых площадей и возраста плантаций актуальность проблемы защиты мискантуса от болезней повышается. В последние годы ведется разработка новых биопрепаратов для этих целей. В частности, для условий Новой Зеландии показана эффективность препаратов на основе грибов рода Trichoderma для снижения пораженности корневищ грибами Rhizoctonia solani (44).

Специалисты возлагают большие надежды на культивирование мискантуса как один из способов решения проблемы углеродной нейтральности. В предыдущей работе мы показали наличие объективных предпосылок для достижения этой цели (31). По нашим ориентировочным оценкам, накопление мобильного ПОВ составило 150-200 кг С/га в год. С увеличением возраста плантации указанная величина практически не менялась. При этом темпы накопления общего углерода (С орг. ) в почве составляли примерно 0,06 абс.% в год.

В период достижения зрелости плантации надземная фитомасса мискантуса составляла не менее 12 т/га, подземная — 18 т/га сухого вещества. Согласно официальным данным, средняя урожайность традиционных многолетних трав в России составляет 1,39-1,79 т/га (45). Следовательно, продуктивность надземной фитомассы мискантуса превышает показатели для многолетних трав почти в 10 раз. При этом отношение фитомассы корней к фитомассе надземной части для мискантуса составила 0,8-1,4 против показателей для трав 6-14 (46). Иными словами, колоссальная продуктивность мискантуса формируется в основном за счет надземной части, что отличает его от традиционной травяной растительности. Следовательно, поступление органического вещества в почву с подземной фитомассой мискантуса не пропорционально величине надземной фитомассы.

Для сравнения величин накопления С орг. в почве под мискантусом и травами рассмотрим соответствующие данные литературы для условий Красноярского края, где по результатам обследования почв 13 залежей возрастом от 5 до 20 лет средняя величина накопления С орг. составила 0,072 % в год (47). Следовательно, интенсивность накопления С орг под мискантусом в нашем опыте не превышала показатели для трав при формировании залежей. То есть возможность повышения содержания общего органического углерода за счет культивирования мискантуса весьма ограничена и не превышает соответствующие показатели для обычных многолетних трав. Причину авторы связывают с особенностями минерализации опада мискантуса (27, 29). В нашем опыте внесение азотных удобрений не отразилось на содержании общего углерода в почве.

Другая ситуация складывалась с мобильным органическим веществом в почве. Внесение азотного удобрения в наших условиях приводило к снижению темпов накопления этих фракций ПОВ примерно на 50 % в сравнении с контролем без удобрений. Это, очевидно, было связано с более быстрой минерализацией поступающего опада из-за снижения отношения G:N в вариантах с внесением удобрений. Активизацию минерализационных процессов на фоне удобрений нам удалось показать на примере нитрификации. При максимальной дозе N 120 превышение показателя на неудобренном фоне достигало 30-кратного.

Полученные данные еще раз подтверждают базовый вывод относительно органического вещества почвы: при воздействии экономически обоснованных агротехнологий содержание общего углерода в почве (С орг. ) остается относительно стабильным за счет динамики его мобильных фракций (41, 48).

Итак, в гидротермических условиях вегетационного периода, характерных для Приобья, внесение азотных удобрений в дозах от N 30 до N 120 не оказало влияния на урожайность фитомассы Miscanthus sacchariflorus сорта Сорановский, но сопровождалось процессами, негативно влияющими как на качество продукции, так и на секвестрацию углерода в агроценозе. Удобрения способствовали повышению доли листьев в биомассе культуры, приводили к увеличению пораженности корневищ фузариозной инфекцией почти в 2 раза по сравнению с контролем без удобрений, снижали накопление углерода в почве. Величина накопления С орг. в почве под многолетней (8 лет) плантацией мискантуса не превышала соответствующие показатели, наблюдаемые при произрастании традиционных многолетних трав, и составила в среднем 0,06 абс.% в год. Внесение удобрений не влияло на содержание С орг. , тогда как запас мобильного органического вещества на фоне N 120 был на 50 % ниже в сравнении с фоном без удобрений. Следовательно, в условиях Приобья применение азотных удобрений под посадками M. sacchariflorus сорта Сорановский, независимо от дозы, оказалось нецелесообразным.

Авторы выражают искреннюю благодарность к.с.-х.н., в.н.с. лаборатории генофонда растений СибНИИРС — филиала ИЦиГ СО РАН Е.А. Орловой за предоставленные данные по оценке пораженности корневищ фитопатогенами.