Культурно-исторические факторы осмысления образа святого Георгия в русском искусстве первой четверти ХХ в

Автор: Макашева Салтанат Жолдасбековна, Евсеев Валерий Николаевич, Прудченко Елена Александровна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 12, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются культурно-исторические факторы осмысления образа святого Георгия на примере творчества художников и поэтов первой четверти ХХ в., рассмотрены интерпретации традиционных мотивов русской иконографии, изображавшей Георгия Победоносца как защитника, воина, великомученика. В исследовании использованы такие методы, как культурно-типологический, культурно-исторический и литературоведческий анализ текста. Впервые раскрывается экзистенциально-метафизическая составляющая осмысления образа святого Георгия в контексте следующих факторов развития культуры первой четверти ХХ в.: идей русского космизма и синтеза, экзистенциально-эсхатологической философии персонализма (Л. Шестов и Н. Бердяев). Авторы приходят к выводу, что такие факторы развития русской культуры, как русский космизм, идея синтеза, экзистенциально-метафизический вектор развития русской философии, эсхатологический персонализм, инициированный трагическими событиями того времени, определили специфику развития искусства первой четверти ХХ в., что отразилось в осмыслении образа святого Георгия.

Святой георгий, интерпретация образа, русский космизм, русский персонализм, синтез, экзистенциальный выбор, личность, экзистенциальная цель, поэтика, революция, гражданская война

Короткий адрес: https://sciup.org/149133738

IDR: 149133738 | УДК: 130.2:264-72:246 | DOI: 10.24158/fik.2018.12.34

Текст научной статьи Культурно-исторические факторы осмысления образа святого Георгия в русском искусстве первой четверти ХХ в

The paper looks at the cultural and historical factors in the reflection of St. George’s image by a case study of the works of artists and poets of the first quarter of the twentieth century. The paper deals with the interpretation of the traditional motifs of Russian iconography depicting St. George as a defender, warrior, and great martyr. The following methods are applied: cultural and typological, cultural and historical, and literary text analyses. The authors are the first to consider the existential and metaphysical component of the interpretation of St. George’s image in the context of ideas of Russian cosmism and synthesis of the arts, existential and eschatological philosophy of personalism (L. Shestov and N. Berdyaev). The researchers concluded that such factors in the Russian cultural development as Russian cosmism, the idea of the synthesis of arts, the existential and metaphysical development area of Russian philosophy, and eschatological personalism initiated by the tragic events of that time determined the specific nature of arts development in the first quarter of the 20th century, including the artistic interpretation of St. George’s image.

Активное обращение к образу святого Георгия, каноническому символу торжества светлых сил над темными, а также российской государственности, свидетельствовало о свойственной русскому искусству первой четверти ХХ в. определенной тенденции – идейно-художественной интерпретации традиционных мотивов православной иконографии, изображавшей Георгия Победоносца как защитника, воина, великомученика.

Данная тенденция обусловлена целым рядом культурно-исторических факторов, первым из которых является национальная компонента образа святого Георгия (в фольклорной традиции – Егория Храброго, Юрия-Егория). Святого Георгия (защитника веры, святого, занимавшего важное место в христианстве) особо почитали со времен Древней Руси [1, с. 9, 73–88]. В этом почитании образ святого удачно объединял все слои русского общества, так как святой считался покровителем светской и церковной власти, воинов и крестьян. Образ всадника-змееборца появился на гербе Московского княжества в период правления Ивана III, у истоков формирования централизованного государства. При Петре I всадник-змееборец на гербе уже воспринимается как святой Георгий. Возможно, всеобщее почитание святого и явилось обстоятельством, способствующим формированию представления о святом Георгии Победоносце как символе российской государственности.

Вторым фактором активного обращения к этому образу становятся философские, религиозные, художественные искания творческой интеллигенции первой четверти хХ в., стремившейся в условиях социально-политического кризиса и нестабильности общества накануне революции 1905 г. и Первой мировой войны выразить идеи космизма русской культуры. Философской базой русского космизма являются: онтологически - идея всеединства и иерархической структуры бытия, гносеологически - «цельное знание» Вл. Соловьева, где развитие мира рассматривается через человека и его отношение к Творцу как к цели.

Поиск нового религиозного сознания определил особый характер космизма в культуре Серебряного века. В основе идейно-художественного направления лежали идеи Вл. Соловьева о бо-гочеловечестве, всеединстве, синтезе искусства, науки и философии. Понимание космоса как живого мироздания и теоантропокосмическое видение мира привели к появлению религиозно-философского, поэтически-художественного, музыкально-мистического течений в русском космизме [2].

Развитие религиозного космизма (ожидание просветления и преображения мира) и отдельных его перечисленных выше течений, идея синтеза характеризуют творчество и деятельность выдающихся представителей поэзии, живописи и музыки - А. Блока, Вяч. Иванова, В. Хлебникова, А. Скрябина, М. Врубеля, П. Филонова, В. Кандинского.

Третьим фактором в прочтении образа святого Георгия становится экзистенциально-эсхатологический характер восприятия творческой интеллигенцией резко меняющейся российской действительности первых десятилетий ХХ столетия. Революции в России, Первая мировая война, Гражданская война, красный террор привели к ужасным последствиям. Время воспринималось катастрофическим, насыщенным разрушительными событиями, социальными катаклизмами, в экзистенциальном плане - как пограничная ситуация: уход с исторической авансцены Российской империи со всеми ее институтами, неумолимый развал сложившейся социальной структуры общества, оказавшаяся в ситуации жесткого испытания система представлений и ценностей традиционной русской культуры, в особенности религиозной, исчезновение ранее устойчивого представления о целостности бытия общества, отдельно взятого человека. В результате, представляется, не только в искусстве, но и в целом в культуре экзистенциально-эсхатологическая проблематика становится актуальным содержанием искусства, философии этого периода, прямо оказывая влияние на осмысление (и переосмысление) традиционных символов (паттернов) русской культуры и ментальности.

Четвертым фактором внимания к образу святого Георгия является формирование в первой четверти ХХ в. философии русского персонализма (наиболее яркие представители - Лев Шестов и Николай Бердяев), эсхатологизм метафизики которой неразрывно связан с экзистенциальным опытом трагического в бытии личности, с моралью трагедии, противостоящей морали обыденности [3], с концепцией личности, в полноте ее творческой самореализации и свободы, тождественной Богу [4]. В персонализме акцентировались представления о творческой личности как единственном гаранте сохранения и развития национальной культуры, личности, способной противопоставить хаосу разрушения определенную систему мировоззренческих, нравственных ценностей.

Немаловажным фактором выступило и то обстоятельство, что образ святого Георгия (защитника веры, воина и великомученика) отражал особенности времени, в котором оказался человек периода революций и войн, в том числе и Гражданской войны, преследуемый за его убеждения и вынужденный отстаивать свою систему духовных ценностей. Именно поэтому, на наш взгляд, в творческой версии художников, поэтов первой четверти ХХ в., обратившихся к образу святого Георгия, поднят целый ряд проблем экзистенциально-личностного существования человека.

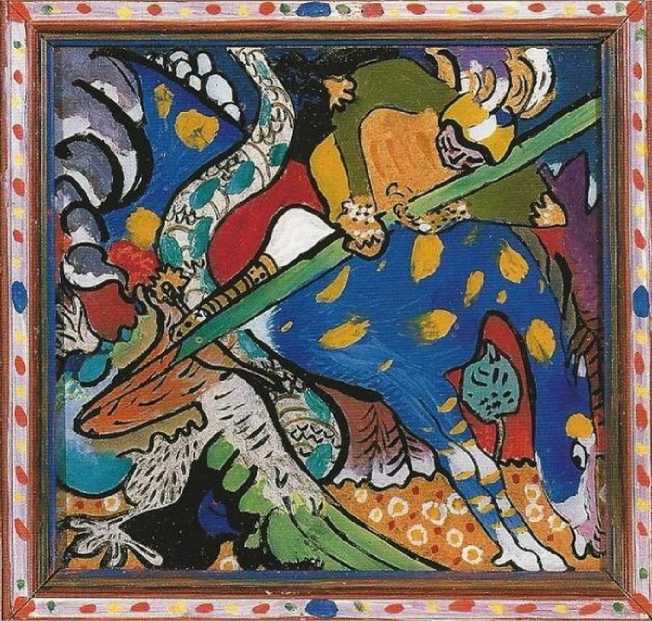

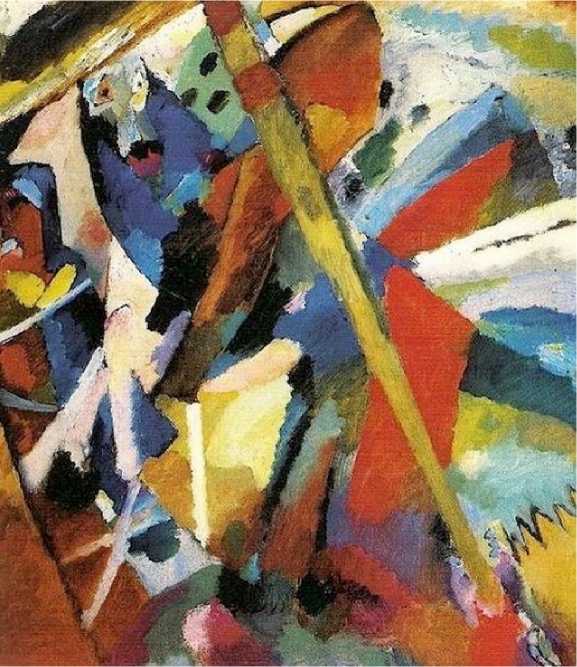

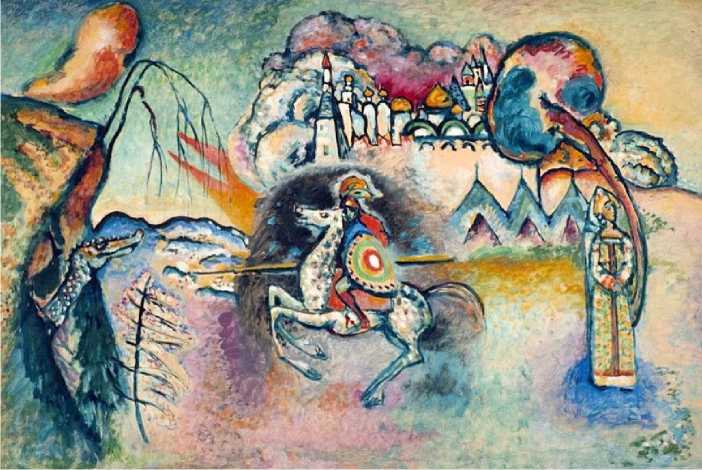

В этом смысле показательна мифопоэтика картин В. Кандинского, в творчестве которого находим несколько изображений святого Георгия: «Святой Георгий против Дракона» (1911, живопись на стекле, Городская галерея в Ленбаххаузе, Мюнхен) (рис. 1), «Святой Георгий (II)» (1911, масло на холсте, Русский музей, Санкт-Петербург) (рис. 2), «Всадник святой Георгий» (1915-1916, масло на картоне, Государственная Третьяковская галерея, Москва) (рис. 3).

В вышеперечисленных картинах В. Кандинский в соответствии с мировоззренческими установками, изложенными в трактате «О духовном в искусстве» (1911), выразил напряженную борьбу духовного начала (Георгий) с материальными началами жизни (дракон) .

В художественных полотнах с образами святого есть одна объединяющая вышеперечисленные произведения деталь - копье. Оно четко прорисовано и занимает в композиции картин центральное место (рис. 1-3).

Рисунок 1 – Святой Георгий против дракона. Картина В. Кандинского.

Обратная роспись по стеклу. 1911. Городская галерея в Ленбаххаузе, Мюнхен [5]

Рисунок 2 – Святой Георгий (II). Картина В. Кандинского. Масло. 1911.

Русский музей, Санкт-Петербург [6]

Образ копья имеет амбивалентный характер: копье, с одной стороны, в соответствии с семантикой христианской реликвии символизирует судьбу, предначертанную святому Георгию, с другой стороны, представляет собой оружие возмездия, повергшее дракона – материальное воплощение мирового зла.

В. Кандинский изображает святого Георгия как бы в двух измерениях – в метафизическом плане, отсылающем к мифу, и в экзистенциальном – выражающем через динамичную экспрессию красок, линий безудержную энергию героя, устремленного к уничтожению зла, на что указывает острие копья, с мощной силой вонзающееся в тело дракона. В композиции картин 1911 г. копье, занимая большую часть пространства полотна, рассекает его на две части, подчеркивая антагонизм и максимальное напряжение противоборства сил, исход которого в дальнейшем определит провиденциальный характер метаистории судьбы героя.

Семантически емкий образ копья судьбы символизирует миссию святого Георгия, которую он воспринимает как экзистенциальную цель своей жизни. В художественной логике картины тем самым объединяются метафизическое измерение (царство Духа) и личное бытие героя. Как известно, основным тезисом своей программы «О духовном в искусстве» В. Кандинский считал противостояние духовного материальному, в результате которого утонченная борьбой и страданием душа возрождается. При этом, с точки зрения эстетики В. Кандинского, динамику личностного развития человека, устремленного в царство Духа, могут адекватно выразить только абстрактная живопись и синтез, который призван был объединить все виды искусств. Эстетика В. Кандинского формировалась в русле представлений о символизме в искусстве и о синтезе русской религиозной философии ХХ в. Исследователи отмечают, к примеру, латентный интерес В. Кандинского к работам П. Флоренского, занимавшего особое место в истории православной теологии [7]. Отметим, что В. Кандинского в религиозной философии притягивала не отвлеченная метафизика, а универсалии, инициирующие духовное развитие творческой личности, а также возможность найти ответы на мучительные вопросы бытия, особенно обострившиеся накануне Первой мировой войны.

В картине «Всадник святой Георгий», созданной В. Кандинским в период Первой мировой войны (1915–1916), отсутствует напряженная динамика работ 1911 г. Профанный мир как бы застыл в лубочном изображении. Дракон не повержен, высунувшись из пещеры, у входа которой поникли высохшие ветви мертвых деревьев, он спокойно наблюдает за происходящим. На заднем плане картины на фоне полыхающего красным цветом неба виднеются кремлевская стена и башни, в перспективе – купола церквей без крестов. Отвернувшись от Георгия, куда-то в сторону безучастно смотрит царевна, застыл в напряжении и всадник с копьем на вздыбленном коне, фигура которого, расположенная в центре между драконом и девушкой, окружена сумрачно-черным туманом (рис. 3).

Рисунок 3 – Всадник святой Георгий. Картина В. Кандинского. Масло. 1915–1916. Государственная Третьяковская галерея, Москва [8]

Картина написана в годы военного противостояния России и Германии, духовная культура которых была одинакова важна для В. Кандинского. Отсюда, видимо, и безучастные образы царевны и дракона, игнорирующих (в подтексте) тяжелое и мрачное состояние души героя, поставленного в сложную и противоестественную для него пограничную ситуацию выбора.

В период Первой мировой войны оказалась актуальной не только проблема выбора, восприятия войны как катастрофы, но и национально-патриотическая компонента образа святого

Георгия. Широко была известна поэтическая обработка С. Есениным сюжета народного сказания о Егории Храбром - волчьем пастыре. В исследовании А. Топоркова, посвященном проблемам переосмысления фольклорного сюжета о Егории Храбром, отмечено, что стихотворение С. Есенина было откликом на начало Первой мировой войны.

Мифологический сюжет о Егории - волчьем пастыре С. Есенин, так же как и ряд писателей-современников, соотносил с образом Георгия Победоносца - небесного заступника России, как это сложилось в сформировавшемся религиозном и государственном культе [9].

Примечательно в данном контексте, что написанное в 1914 г. стихотворение «Егорий» [10, с. 328-330] С. Есенина, где выражены национально-патриотическая идея защиты отечества и безусловная вера в победу, перекликается с «Видением» (1915) - произведением Н. Гумилева из цикла «Колчан», объединившего стихи поэта 1911-1915 гг.

В военных стихах цикла «Колчан», написанных непосредственно под впечатлением Первой мировой войны (Н. Гумилев служил добровольцем, был награжден Георгиевскими крестами), поэт размышляет о жизни, смерти, долге, ответственности, ратном подвиге. В стихотворении «Видение» Георгий-воин взывает к душе лирического героя «встать для славы», и это важно для понимания главной концепции цикла «Колчан» - духовных исканий лирического героя. На это указывает название произведения - «Видение». Смысл названия меняется при постановке ударения на другой слог: история о видении - явлении «истомленному на ложе болезни» святого Пантелеймона и воина Георгия, которые исцеляют его душу и плоть, превращается в видение -представление об обретении смысла и цели жизни:

- От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,

Но сильного слезы пред Богом неправы,

И Бог не слыхал твоего отреченья,

Ты встанешь заутра и встанешь для славы [11, с. 271].

Думается, в контексте мировоззренческо-эстетических представлений, патриотической позиции Н. Гумилева по отношению к событиям Первой мировой войны речь идет о ратной славе защитника Отечества.

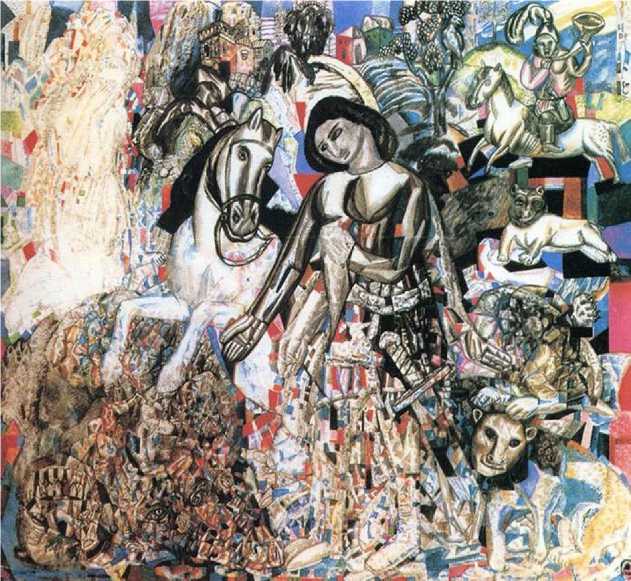

Искусство первой четверти ХХ в. имеет множество порой парадоксальных и несвойственных предшествующему художественному опыту вариаций житийного сюжета о святом Георгии. Мотив сокрушающегося героя над побежденным драконом звучит в стихотворении К. Бальмонта «Святой Георгий» (1900). Герой картины П. Филонова о святом Георгии («Без названия (Георгий Победоносец)», 1915, акварель, гуашь, тушь, перо, кисть, графитный карандаш на бумаге, Русский музей, Санкт-Петербург) беспомощно развел руками и с сожалением смотрит на поверженного им дракона (рис. 4).

Рисунок 4 – Без названия (Георгий Победоносец). Картина П. Филонова. Акварель, гуашь, тушь, перо, кисть, графитный карандаш на бумаге. 1915.

Русский музей, Санкт-Петербург [12]

Эсхатологическая тема у П. Филонова, начатая в картинах «Головы» (1910), «Россия после 1905 года» (1912–1913), продолжается в «Георгии Победоносце» изображением апокалипсиса. На апокалипсис приемом цитирования, отсылки указывают сгруппированные во фрагменте верхнего угла картины фигура всадника с трубой и почерневшие ветви деревьев (в «Откровении Иоанна Богослова» от звука трубы Первого ангела сгорели третья часть деревьев и вся трава). В восприятии П. Филонова Первая мировая война (она ассоциирована с трубным гласом Первого ангела) – провозвестник начала апокалипсиса, где не отдельные люди и государства, а все человечество наказывается за свои многочисленные грехи. Дракон здесь выступает в качестве символа грешной природы человека, и в данном контексте понятен смущенный вид Георгия Победоносца, который «сокрушается о грехах людских». Эсхатологическая тема в творчестве П. Филонова получила свое кульминационное развитие в картине «Германская война» (1915), где художник изобразил разрушительный и кровавый хаос войны.

В цикле апокалиптических полотен П. Филонова его картина 1915 г. о Георгии Победоносце наиболее полно отражает особенности экзистенциально-метафизического осмысления проблемы свободы и ответственности в культуре первой четверти ХХ в. (достаточно здесь вспомнить труды Н. Бердяева). Но наиболее остро экзистенциальная проблема ответственности человека за его выбор была поставлена в годы революции и Гражданской войны.

В 1921 г. издана книга стихов М. Кузмина «Нездешние вечера», куда вошла кантата «Святой Георгий» (1917), о которой М. Цветаева в годы Гражданской войны написала следующее: «…Копьем в сердце: Георгий! Белый Георгий! Мой Георгий, которого пишу уже два месяца: житие. Ревность и радость. Читаю: радость усиливается…» [13, с. 290]. В годы, когда разрушались представления не только о вере, но и об элементарной человечности, духовная мощь подлинного искусства позволяет человеку противостоять трагическим последствиям революции, Гражданской войны: голоду, холоду, разрухе, смерти, страху за жизнь своих родных и близких, мучительной душевной боли человека, на долю которого выпало жить в подобных обстоятельствах.

В эссе «Нездешний вечер» М. Цветаева подчеркивала, что в «Святом Георгии» М. Кузмина ее поразила прежде всего абсолютная свобода духа поэта, который проповедует идею личностного развития человека как экзистенциальную цель его существования. Название эссе – «Нездешний вечер» – апеллирует к атмосфере творческого единения людей, когда благодаря диалогу поэтов раздвигаются пространственные рамки времени, а исторические события видятся и понимаются через призму событий провиденциального времени. «Подземной бездны зеркала: / Два смертных глаза» [14, с. 33] – метафора, найденная М. Цветаевой в качестве характеристики поэтической сущности М. Кузмина, позволила автору выразить духовно обогащающий поэтов творческий диалог, в процессе которого рождается новое произведение.

В цикле «Георгий» М. Цветаева ведет своеобразный диалог с М. Кузминым, на что указывают лексика, ритмико-синтаксические аллюзии цикла. Особенно очевидно это проявляется в стихотворении «О всеми ветрами», где в подтексте эпитетам «сладчайший», «победительнейший», присвоенным святому Георгию М. Кузминым, противопоставляются характеристики, которыми наделяет сама Цветаева Георгия – «кротчайший», «тишайший», «победы не вынесший». М, Цветаева в цикле «Георгий» ведет диалог не только с М. Кузминым, но и с К. Бальмонтом: в идейно-тематическом, отчасти художественном плане образ Георгия, созданный М. Цветаевой, больше перекликается со «Святым Георгием» (1900) К. Бальмонта в смысле отхода от событийной версии жития и цельности характера Георгия Победоносца.

М. Цветаева и К. Бальмонт создают образ рефлексирующего, «победы не вынесшего» Георгия, ориентируясь на злободневную для русской культуры первой четверти ХХ в. проблему экзистенциальной ответственности личности в ситуации выбора. Герой К. Бальмонта, повергший дракона, не испытывает чувства радости победы над ним:

И конь святого своим копытом

Ударил гневно о край пути.

Сюда он прибыл путем избитым.

Куда отсюда? Куда идти? [15, с. 586].

Образ святого Георгия Победоносца, воина – защитника христианских идеалов позволил М. Цветаевой наиболее полно выразить экзистенциальную драму человека, втянутого в водоворот братоубийственной гражданской войны. Цикл, как известно, был посвящен С. Эфрону – мужу М. Цветаевой, соотносился с его судьбой, его экзистенциальным выбором в годы Гражданской войны и революции. В поэтическом цикле житийный сюжет, переплетаясь с реальными событиями жизни отдельно взятой личности, формировал метаповествование, где человек существует в двух реальностях – мифологической и конкретно-исторической. В названии цикла М. Цветаева не использует традиционное обязательное указание на принадлежность Георгия Победоносца к лику святых, оно обозначено в подтексте «Георгия» лишь отдельными переосмысленными событиями сюжетной линии (где герой сокрушается над поверженным змеем), противоречащими логике содержания канонического текста жития. М. Цветаева стремилась выразить экзистенциальную составляющую взаимоотношений человека с конкретно-историческим временем, где время как метафизическая форма бытия повторяется каждый раз, меняя форму, но не содержание того испытания, которому подвергался герой жития. Герой цветаевского цикла «Георгий» выступает исполнителем («ставленником») «небесных сил». Завершив «божественную ведомость», герой раздавлен тяжким грузом персональной ответственности. М. Цветаева, освобождая своего Георгия от «проторенного пути» (устоявшихся традиционных представлений), противопоставила архетипическому началу личностный выбор человека, который нравственно ответственен за все происходящее с его участием в период Гражданской войны и революции. Стержневая идея цикла – нравственный выбор личности в эпоху исторического разлома, разрушающего целостность существовавшего прежде мира, когда инертное следование устоявшимся традициям не представляется возможным, налагая на героя бремя ответственности:

– О страшная тяжесть

Свершенных дел!

И плащ его красен,

И конь его бел [16, с. 36].

Нравственный выбор человека, являющийся его свободным волеизъявлением, обусловлен личностной внутренней системой ценностей, которая формируется благодаря экзистенциальному опыту жизни и отраженному в мифе знанию духовных универсалий мира. В житии подвиг святого Георгия Победоносца – подвиг на пути к христианской вере, в цикле М. Цветаевой герой не идет проторенным путем, но выбирает свой, индивидуальный путь личностного развития, возможно ошибочный, но позволяющий в личном опыте скорректировать свою систему ценностных представлений. Этот путь требует от героя канонического сюжета подвига жизни – мужества, терпения, кротости. Подвиг веры и подвиг жизни в финале цветаевского стихотворения выступают как соотнесенные друг с другом и реально имеющие место и действующие ценности:

Не тот – высочайший,

С усмешкою гордой: Кротчайший Георгий, Тишайший Георгий [17, с. 42].

В ситуации испытания, когда «пробил / Георгиев день», цветаевский герой выбирает собственный «горчайший» путь, который он должен пройти, ориентируясь на подвиг веры святого Георгия и находя в нем духовную опору и ценностное подтверждение своей системе нравственных представлений.

Таким образом, осмыслению (или переосмыслению) образа святого Георгия способствовал ряд культурно-исторических факторов, определивших специфику и направленность развития русского искусства первой четверти ХХ в.: катастрофический или кардинальный характер социальных изменений в российской действительности, инициированный событиями революций, мировой и Гражданской войны. На этой культурно-исторической почве идеи русского космизма, философия персонализма, экзистенциально-актуализировавшаяся эсхатологическая проблематика сформировали идейно-художественное сознание русского искусства первой четверти ХХ в. Наличие двух планов – метафизического и экзистенциального, эсхатологизм, персоналистиче-ское восприятие человека, такие особенности поэтики в искусстве того времени, как символизм, ассоциативность, цитатность, обращение к народной мифологии, – все это отличает осмысление образа святого Георгия представителями русского искусства первой четверти ХХ в. от трактовки традиционного символа в художественном мышлении предшествующих эпох.

Ссылки:

Список литературы Культурно-исторические факторы осмысления образа святого Георгия в русском искусстве первой четверти ХХ в

- Сендерович С.Я. Георгий Победоносец в русской культуре: страницы истории. 2-е изд., перераб. М., 2002. 368 с.

- Голванов Л.В., Куракина О.Д. Космизм//Русская философия/под общ. ред. М.А. Маслина. М., 1999. С. 239-240.

- Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического мышления. М., 2000. 176 с.

- Бердяев Н. Смысл творчества: опыт оправдания человека. М., 2002. 688 с.

- Святой Георгий против дракона //Kandinsky. URL: http://www.wassilykandinsky.ru/work-474.php (дата обращения: 29.11.2018).

- Святой Георгий //Там же. URL: http://www.wassilykandinsky.ru/work-472.php (дата обращения: 29.11.2018).

- Taroutina M. Iconic Encounters: Vasily Kandinsky's and Pavel Florensky's//Postmedieval: A Journal of Medieval Cultural Studies. 2016. Vol. 7, iss. 1. P. 55-65.

- DOI: 10.1057/pmed.2015.48

- Всадник святой Георгий //Kandinsky. URL: http://www.wassilykandinsky.ru/work-100.php (дата обращения: 29.11.2018).

- Топорков А.Л. Сюжет о Егории Храбром -волчьем пастыре в славянском фольклоре и русской литературе первой трети XX в.//Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. XV Международный съезд славистов (Минск, 20-27 авг. 2013 г.). Доклады российской делегации. М., 2013. С. 529-557.

- Есенин С.А. Полное собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. М., 1970. 364 с.

- Гумилев Н.С. Избранное. М., 1989. 496 с.

- Павел Филонов. Георгий Победоносец //ИА Regnum. URL: https://regnum.ru/pictures/2369966/44.html (дата обращения: 29.11.2018).

- Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1994. Т. 4. 688 с.

- Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1994. Т. 2. 592 с.

- Бальмонт К. Избранное. М., 1991. 608 с.

- Цветаева М. Собрание сочинений. Т. 2. С. 36.