Культурно-эстетическая компетентность учителя начальной школы: структура и проблемы формирования в системе высшего профессионального образования

Автор: Арябкина Ирина Валентиновна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 1 (1), 2012 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является анализ структурных компонентов и основных проблем формирования культурно-эстетической компетентности учителя начальной школы в системе высшего профессионального образования. Культурно-эстетическая компетентность учителя начальной школы представляет собой диалектическое единство гуманитарно-художественной и профессионально-педагогической составляющих как системы необходимых для современного специалиста личностных качеств, для формирования которых важным представляется создание в педагогическом вузе особой образовательной среды.

Культурно-эстетическая компетентность, учитель начальной школы, гуманитарно-художественный компонент, профессиональный компонент, образовательная среда, высшее профессиональное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/14219128

IDR: 14219128

Текст научной статьи Культурно-эстетическая компетентность учителя начальной школы: структура и проблемы формирования в системе высшего профессионального образования

Одной из актуальнейших проблем образования на современном этапе развития общества являются педагогическая поддержка вхождения формирующейся личности в культуру и, на этой основе, формирование собственной культуры как сложной системы личностных качеств, необходимых для успешной социализации личности, ее самореализации, самоактуализации. На это указывается во многих законодательных документах, а также в современных научных трудах российских ученых. Важнейшую роль в столь сложных процессах играет общение личности с искусством, творчество в сфере искусства. Данный факт актуализирует проблему глубинной интеграции культурологических и эстетических контекстов образования, что отражается в понятии «культурно-эстетическая компетентность». Острая необходимость интенсивного развития культурно-эстетических компетенций в настоящее время обусловливается социокультурной ситуацией, которая чревата опасностью разрушения духовно-нравственных основ общества.

Результатом наших многолетних исследований данного феномена применительно к процессу профессионального становления учителя начальных классов явился вывод о том, что его культурно-эстетическая компетентность – сложноструктурное личностное образование, необходимое для успешной и эффективной профессиональной деятельности в условиях современной школы. Оно сочетает в себе две важнейшие составляющие: гуманитарно-художественную и профессиональную. Для осмысления первой из них необходимо обратиться к современным исследованиям в области эстетики как методологической основы педагогики искусства.

Гуманитарно-художественное развитие учителя начальной школы является базой, фундаментом для формирования его культурно-эстетической компетентности и продолжается на протяжении всей жизни, начиная с первых дней существования. Оно напрямую связано с процессом становления эстетического сознания личности. Поступая в вуз, каждый студент – будущий учитель имеет определенную степень развитости эстетического сознания.

Эстетическое сознание – ядро культурного развития человека. Оно является одновременно и частью общественного сознания, и частью индивидуального сознания и наиболее полно отражает состояние личности.

«Эстетическое сознание личности – это сложное системное образование, которое управляет эстетическими проявлениями и культурой человека в его жизнедеятельности и состоит из таких ведущих компонентов, как эстетические чувства, вкусы, оценки, идеалы и взгляды; связаны с ними потребности, продуцирующие чувственно-эмоциональное оценочное отношение к искусству и действительности.

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

Функция эстетического сознания как целостного механизма – ориентация личности в эстетических ценностях окружающего, в деятельности и поведении относительно эстетической и художественной сферы. Степень развития каждого компонента определяется воздействием процессов формирования на разных возрастных этапах, а также самовоспитания и его результатов» [5, с. 24].

В эстетическом сознании четко выделяются эмоционально-чувственные, рационально-оценочные (когнитивные) и мотивационнодеятельностные компоненты. Его ядро – художественное сознание, относящееся к сфере искусства.

Эстетическое сознание формируется под влиянием эстетического опыта .

Согласно Новой философской энциклопедии, «в зависимости от трактовки опыта эстетический опыт интерпретируется как опыт сознания (И. Кант), как мистический, религиозный опыт или как опыт переживания» [4, с. 161].

Обращаясь к эстетическому опыту, философы отмечают одну его формообразующую черту – переживание событий встречи с необходимостью адекватного выражения акта этой встречи.

Понятие «эстетический опыт» охарактеризовано В. В. Бычковым в следующих значениях:

«а) особые «навыки», «умение» воспринимать эстетические ценности и специфическое невербализуемое знание, приобретенные эстетическим субъектом в процессе его предшествующего художественно-эстетического развития (как онто- и филогенетического, так и духовного и социокультурного), то есть опыт в прямом смысле слова, и б) конкретный процесс, акт эстетической деятельности (восприятия или/и творчества), вершащийся hic et nunc (в конкретный момент восприятия или творчества) и в принципе невозможный без и вне первого (а) компонента опыта – субъективного генетически данного и накопленного «знания» и «умения». В наиболее общем плане так обозначается некая двуединая процессуальная целостность, включающая в себя оба указанных интенциональных состояния» [2, с. 179].

Эстетический опыт – сложное образование, имеющее два компонента: постоянно изменяющийся, «прирастающий» и процессуально-динамический. Суть опыта – в специфической системе отношений субъекта и объекта, основанной на конкретно-чувственном восприятии объекта субъектом. Важным при этом является то, что субъект в результате такого взаимодействия с объектом получает духовное наслаждение, эстетическое удовольствие. По мнению В. В. Бычкова, «эстетический опыт в ко- нечном счете помогает человеку обрести свое место в Универсуме, ощутить себя органической частью природы, не сливающейся с ней, но обладающей своей личностной самобытностью и свободой в структуре бытия» [2, с. 179].

Французский эстетик М. Дюфрен был убежден, что только эстетический опыт делает человека полноценным, являясь основой познавательных и нравственных отношений, гармонизируя в человеке все противоположные качества и примиряя его с внешним миром.

Как отмечает Л. П. Печко, «опыт всегда определяется культурной активностью человека и в этом смысле прямо связан с историческим этапом и условиями жизни и развития личности… Чем богаче событиями и ситуациями культурного характера жизнь человека, тем ярче чувственный и сознательный аспекты его опыта, и более тонко, разносторонне развиваются механизмы познания и освоения реальности, культуры, человеческого мира у данного индивида… Сердцевина личного эстетического опыта – опыт восприятия, созерцания, переживания, оценки искусства, то есть репродуктивный или творческий художественный опыт» [6, с. 8].

В эстетическом сознании происходят сложнейшие глубинные психологические процессы, проявляющиеся в системе эстетических отношений личности к окружающему миру и художественно-эстетической деятельности. «Основное содержание и функции эстетического сознания как ориентирующего механизма эстетически развитого человека получают выражение в синтезированном отношении прежде всего к культурным объектам и явлениям, а именно в индивидуальном эстетическом отношении. Одна его ветвь обращена вовне – подобно локатору извлекает эстетическую информацию из окружающего мира и сферы культуры; другая погружена в глубины эстетического сознания личности, и на нее проецируются, как на экран, индивидуальные отклики на полученные образы эстетических впечатлений» [5, с. 13].

В междисциплинарном словаре по педагогике Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспи-рова читаем: «Отношения – целостная система индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности» [3, с. 229].

Различают следующие виды эстетического отношения личности к действительности: отношение к природе, отношение к людям, отношение к предметному миру, отношение к искусству, отношение к самому себе.

Изучение разнообразной философской и психолого-педагогической литературы позволило нам сделать вывод, что система ценностных эстетических отношений лич- ности к действительности, являющаяся, по существу, эстетико-педагогической позицией личности, составляет «сердцевину» культурно-эстетической компетентности учителя начальной школы.

В нашем исследовании мы опираемся на те представления об эстетическом отношении человека к действительности, которые отражены в концепции видного отечественного эстетика А. И. Бурова. Он считал, что эстетическое отношение имеет гносеологические и психологические основы. Раскрывая гносеологическую сторону эстетического отношения, он подчеркивал: «Отношение человека к действительности не происходит вне ощущения, восприятия, представления, вне мыслей по поводу реальных или воспроизводимых памятью объектов, то есть вне познавательных категорий» [1, с. 44]. Ученый рассматривает эстетическое отношение как основанный на познании «способ освоения объективно существующих в действительности эстетических предметов и явлений» [1, с. 8], он включает в него также чувства и совокупную реакцию человека на действительность (внутреннее содержание). Вслед за психологом В. Н. Мясищевым А. И. Буров обращает внимание на роль субъективного фактора в отношении: «Отношение является отражением действительности, а своеобразие этого отражения заключается в особенной активности субъективного фактора в нем, а также в его результатах – человеческих чувствах» [1, с. 45]. Ученый считает, что количество отношений человека к действительности можно определить на основании зафиксированного психологами разделения высших, или общественных, чувств, «ибо если чувство детерминировано отношением, то количество различных типов чувств должно соответствовать столь же различным типам отношений» [1, с. 45].

Эстетическое отношение является способом освоения эстетических объектов и явлений действительности, и в силу этого оно является одной из основополагающих категорий философии и педагогики искусства. Как с эстетико-философской, так и с педагогической точки зрения существенным является вывод А. И. Бурова о том, что «способность к эстетическому отношению потенциально присуща каждому нормальному человеку, она сформирована в историческом опыте человечества, но готовность человека к эстетическому отношению требует определенных условий» [1, с. 50]. Эстетическое отношение невозможно без эстетического восприятия, которое представляется, с одной стороны, как первая чувственная ступень познания и, с другой стороны, как полное освоение эстетического предмета (вторая ступень познания). Необходимыми условиями для эстетического восприятия, как и для любого другого, являются настроенность на восприятие, деятельность и активность наблюдения. Восприятие – это рефлекторно-целостное живое созерцание, при этом отличительной чертой именно эстетического восприятия является особая значимость его чувственной основы, поскольку оно устремлено не на практическую полезность предмета, а на его содержание и внутренние закономерности. Эстетическое восприятие, направленное на внешние признаки предмета, углубляется затем до выявления его специфического содержания, «которое, однако, не отделяется от конкретночувственной формы предмета, а содержится в ней, то есть вторая ступень эстетического освоения действительности, так же, как и первая, является предметной» [1, с. 71]. Одной из главных мыслей в концепции А. И. Бурова является мысль о том, что объективной стороной эстетического отношения служит наличие элементов красоты в самой действительности. Однако в эстетическом отношении не менее значимой является и неповторимая субъективная сторона, то есть характер потребностей, интересов, желаний, понятий о нормах жизни каждого конкретного человека.

Содержательная эстетическая оценка человека основывается на раскрытии реального физического и духовного содержания объекта, причем духовное содержание имеет преимущественное значение. А. И. Буров настаивает на объективной данности эстетического предметного содержания: «Только в этом случае, только в единстве с конкретно-чувственным выражением оно может быть эстетическим и тем самым качественно своеобразным». Подлинным же критерием истинности эстетического отношения он считает эстетическую практику людей, особо выделяя искусство и вместе с тем подчеркивая, что «всякая человеческая деятельность в принципе должна содержать в себе эстетические элементы» [1, с. 68].

Следовательно, базисом культурноэстетической компетентности современного учителя является комплекс его эстетических отношений к окружающей действительности (природе, социуму, произведениям искусства) и к самому себе. Система эстетических отношений является не только результатом деятельности эстетического сознания, но и показателем уровня его развития. Будучи проявлением целостности эстетического сознания, эстетическое отношение синтезирует, объединяет в себе эмоционально-чувственные и аналитические его процессы.

Отношение субъекта к любому объекту окружающего мира как объекту эстетическому детерминирует деятельность , эстетическую активность личности.

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

«Деятельность – форма психической активности субъекта, направленная на познание и преобразование мира и самого человека. Осуществляется деятельность по схеме: субъект-объект, где субъект – человек как активное начало, а объект – то, на что направлена активность» [3, с. 71]. Эстетическую деятельность можно отнести к деятельности предметной, под чем подразумеваются «практические действия человека с реальными предметами материальной и духовной культуры, подчиненные их функциональному, культурно обусловленному назначению. Предметная деятельность рассчитана на усвоение человеком способов употребления предметов материальной и духовной культуры и на развитие способностей, умений и навыков» [3, с. 72].

Применительно к педагогике искусства данное определение важно осмыслить в рамках столь востребованного и актуального сегодня полихудожественного подхода к эстетическому обучению и воспитанию, согласно которому в образовательном процессе необходимо обеспечить реализацию принципа интеграции искусств, а каждому обучающемуся предоставить возможности для занятий разнообразными видами эстетической деятельности, которая детерминировала бы развитие его творческих способностей и художественно-эстетических компетенций. Гуманитарно-художественная составляющая культурно-эстетической компетентности учителя начальной школы реализуется в активной эстетической деятельности.

Именно в такой деятельности формируется эстетическое самосознание личности как структурирующая часть ее эстетического сознания.

«Самосознание – высшее выражение сознания человека, проявляющееся в осознании и переживании системы представлений личности о себе, присущих ей социальных отношениях, потребностях, мотивах деятельности, сущности. В психологии данное понятие активно развивается в рамках Я-концеп-ции» [3, с. 301].

В классической и современной философии и психологии представления о самосознании личности связываются преимущественно:

-

• с ориентациями в окружающем мире и одновременно с самооценкой себя в нем;

-

• с потребностями, мотивами, смысловыми, субъективными проявлениями человека;

-

• с культурно-социальным фоном и условиями жизни, деятельности, развития личности.

Перед современным образованием стоит сложнейшая задача – создать условия для формирования самосознания личности как носителя культуры. И в этой ситуации роль педагогики искусства трудно переоценить.

При этом следует учесть, что «развитие культурного самосознания личности, самооценки себя как культурного человека, соучастника и сотворца деятельности в сфере общей, эстетической и художественной культуры эффективно при наличии ряда необходимых условий» [6, с. 85]. К таким условиям Л. П. Печко относит:

-

• формирование способности рефлексии – выработку представлений о своем «Я», действиях, поведении, предпочтениях, вкусах, идеалах, что предполагает знание культуры и самого себя;

-

• активизацию и обогащение различных форм эстетического сознания, включающего в себя (по Канту) чувственные, рациональные, оценочные компоненты, что стимулирует чувственные впечатления, переживания, оценки;

-

• развитие способности различать понимание себя как зрителя, слушателя и читателя и осмысление себя как художника, поэта, музыканта в контексте разных сторон культурно-эстетического самосознания;

-

• наличие культурно-эстетической среды, окружающей растущую личность, побуждающей ее к самопознанию и саморазвитию (макроусловие) [6, с. 79–97].

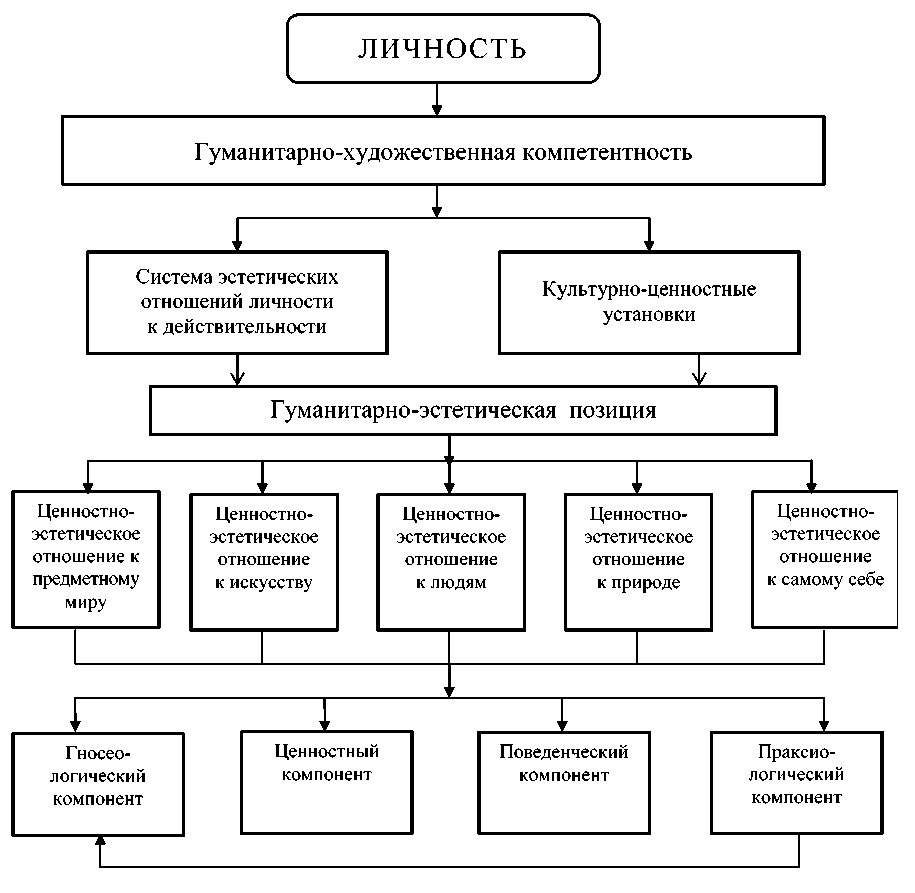

Таким образом, структура гуманитарнохудожественной компетентности учителя начальной школы сложна и многоаспектна. Она представляет собой диалектическое единство системы эмоционально-ценностных эстетических отношений личности к действительности и культурно-ценностных установок, которое воплощается в гуманитарно-эстетической позиции личности учителя начальной школы (см. рис. 1). При этом важнейшими компонентами гуманитарно-художественной компетентности личности являются гносеологический, аксиологический, поведенческий, праксиологический.

Как уже отмечалось выше, культурноэстетическая компетентность есть результат эстетического освоения личностью предметов и явлений окружающей действительности, то есть она является результатом познания. Для выстраивания педагогической стратегии ее формирования у каждого учителя начальных классов существенен тот факт, что в эстетическом познании в диалектическом единстве находятся чувственная (в эстетическом восприятии первичная) и рационально-оценочная стороны.

Необходимо построить культурно-эстетический образовательный процесс таким образом, чтобы полученные личностью в ходе эстетического познания ощущения, представления, понятия детерминировали интериори-зацию ею представлений, знаний об эстети-

Рис. 1.

Модель гуманитарно-художественной компетентности учителя начальной школы

ческих объектах с позиций общечеловеческих нравственно-эстетических ценностей, что требует создания в условиях вуза особой образовательной среды. При этом задача педагогического вуза при моделировании и проектировании культурно-эстетической образовательной среды осложняется тем, что под ее воздействием должно происходить развитие разнообразных личностных качеств будущего учителя, включая способность самому в будущей профессионально-педагогической деятельности создавать подобную образовательную среду.

Центральное место в сложной структуре системы эстетических отношений личности занимает ее эстетическое отношение к искусству, поскольку именно искусство синтезирует в себе столь необходимые для существования человека как Человека ценности, при этом обладая (благодаря своей образной природе) способностью сильного эмоционально- го воздействия на субъекта. Процесс формирования гуманитарно-художественной компетентности личности невозможен без нравственноэстетических убеждений, и искусство в их воплощении играет немаловажную роль. Именно под воздействием опыта общения личности с искусством у нее формируется способность превращать любой объект действительности (включая свой внутренний мир) в этико-эстетический объект, что позволяет каждому человеку, помимо прочего, выстраивать и реализовывать в жизни собственную аксиограмму. Данная возможность особенно актуальна для учителя в силу специфики его профессиональной деятельности.

Гуманитарно-художественная компетентность личности выражается в ее разнообразной эстетической деятельности (в том числе в поведении, которое трактуется как система взаимосвязанных рефлекторных и сознательных действий (физических и психических),

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

осуществляемых человеком при достижении определенной цели, реализации определенной функции в процессе его взаимодействия со средой. Поэтому поведенческий, реализующий компонент является также немаловажным в структуре модели гуманитарно-художественной компетентности учителя (см. рис. 1).

Четвертым компонентом рассматриваемой модели является праксиологический, заключающийся в проявлении этико-эстетических отношений и сознания в деятельных формах и в общении, в социокультурных взаимодействиях. Он основан на «философско-социологической концепции, выступающей как общая теория рациональной деятельности; наука о принципах и методах эффективной деятельности» [3, с. 261]. Для любого человека (а для учителя начальных классов в особенности) немаловажным в процессе планирования деятельности является поиск оптимальных путей повышения ее эффективности. Именно в опоре на праксиологию это становится возможным. Умение рационально планировать и осуществлять свою деятельность – важнейшая составляющая профессиональной компетентности личности.

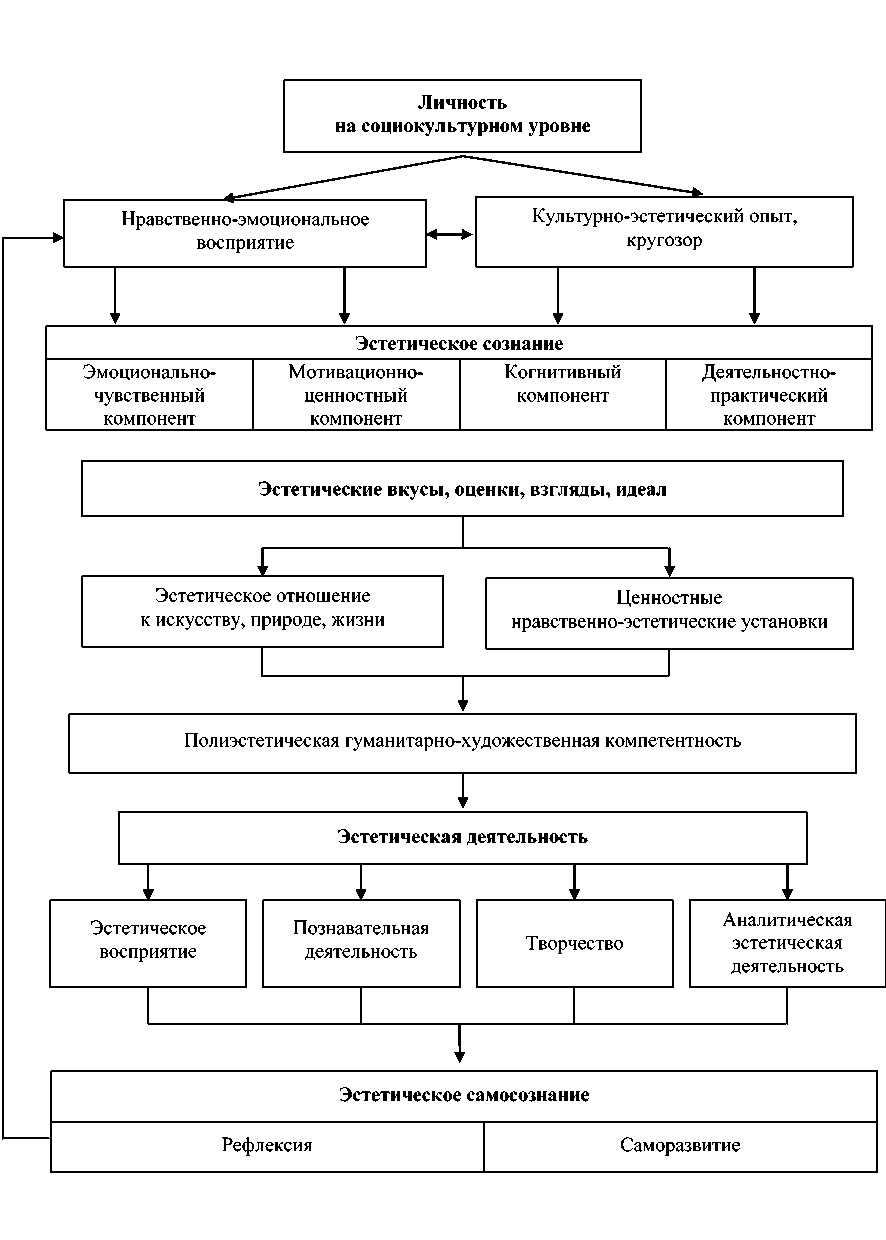

В процессе исследования мы установили сложную взаимосвязь эстетических компонентов личности (см. рис. 2).

Как уже отмечалось выше, «ядром» эстетической культуры человека является эстетическое сознание. Оно формируется под воздействием эстетического опыта личности и отражается в системе эстетических отношений личности к различным сторонам действительности. Важнейшим фактором, являющимся их результатом и влияющим на качество этих отношений, является эстетический вкус.

Эстетические отношения детерминируют эстетическую деятельность личности, под влиянием которой формируется эстетическое самосознание как высшая форма сознания человека, поскольку именно она позволяет ему выстраивать собственную траекторию эстетического саморазвития и самосовершенствования, управлять сознанием и деятельностью.

Поступив в педагогический университет, будущий учитель начальной школы уже имеет определенный гуманитарно-художественной уровень. Каков этот уровень – зависит от тех условий, той среды, в которой формировалась его личность. Задача вуза – не только содействовать «культурному приращению» в смысле общеэстетического развития студента, но и формировать его активную и сознательную культурно-эстетическую позицию с точки зрения профессиональной компетентности и конкурентоспособности. Именно в диалектической интегральной взаимозависимости процессов развития гуманитарно-художественной и про- фессиональной составляющих личности будущего специалиста в сфере начального образования происходит становление его культурноэстетической компетентности.

На фундаменте изученной литературы и собственного практического опыта в профессиональной составляющей культурноэстетической компетентности учителя начальной школы мы выделяем четыре важнейших стороны:

-

• когнитивную (развивающееся, «живое» знание в области теории и методики художественно-эстетического образования младших школьников, а также соответствующие практико-ориентированные умения и навыки);

-

• ценностно-мировоззренческую (ценностное отношение к профессии; любовь к детям, уважение и интерес к личности каждого ребенка, признание ее уникальности);

-

• поведенческую (ориентированность на эстетико-педагогическое взаимодействие с младшими школьниками; активность в приобщении младших школьников к эстетическим элементам окружающего мира; создание благоприятных условий для эстетического развития каждого ребенка);

-

• рефлексивную (способность к самоанализу, корректировке собственной эстетико-педагогической деятельности; мотивированность на эстетико-педагогическое саморазвитие и самосовершенствование).

Развитие процесса профессиональной подготовки современного учителя начальной школы как творческой индивидуальности представляет собой процесс формирования созидателя культуры в соответствии с социальным заказом общества, носителя лучших педагогических традиций отечественной начальной школы, отвечающих современным требованиям к формированию эстетико-ориентированной профессиональной компетентности учителя начальной школы. Гуманитарно-художественная и профессионально-педагогическая составляющие личности синтезируют в себе систему полученных учителем начальной школы в процессе профессионального образования знаний, умений, навыков в области теории, методологии и методики художественно-эстетического образования. При этом нравственноэстетические ценности формируются не только в учебно-воспитательном процессе, но и в социально-культурной деятельности, направленной на достижение наилучших педагогических результатов профессионально-личностного творческого саморазвития и самосовершенствования личности учителя начальной школы.

Для выстраивания системы формирования культурно-эстетической компетентности учителя начальной школы в учебном заве-

Рис. 2.

Структурная взаимосвязь эстетических процессов и компонентов личности учителя начальной школы

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

дении педагогического профиля важно учитывать, что ведущие личностные характеристики человека (отношения, мотивы, интеллект, эмоционально-волевая сфера) обусловливают его профессиональное становление. Процессы личностного и профессионального становления студента – будущего учителя протекают одновременно, в тесной взаимосвязи друг с другом, однако зачастую неравномерно. Именно поэтому у каждого человека выстраивается своя неповторимая и уникальная траектория профессионально-личностного (и в том числе культурно-эстетического) становления. Задача учебного заведения – создать благоприятные условия для выстраивания индивидуальной траектории формирования культурно-эстетической компетентности каждого обучающегося, что возможно осуществить лишь с помощью личностно ориентированного подхода к образованию.

-

1. Буров А. И. Эстетика: проблемы и споры. Методологические основы дискуссий в эстетике. М. : Искусство, 1975.

-

2. Бычков В. В. Эстетика. М. : Гардарики, 2006.

-

3. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике (междисциплинарный). М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2005.

-

4. Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 4. М. : Мысль, 2001.

-

5. Печко Л. П. Эстетическая культура и воспитание человека : пособие для клубных работников. М. : ВНМЦ НТ и КПР МК СССР, 1991.

-

6. Печко Л. П. Эстетический и художественный опыт личности: структура, компоненты, возможности развития // Эстетический опыт личности как условие освоения культуры в образовательном процессе школы и вуза : сб. науч. тр. М. : Смысл, 2003.

Cultural and Esthetic Competence of a Primary School Teacher: Formation Problems in the System of Professional High Education

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 1(1). 2012

Список литературы Культурно-эстетическая компетентность учителя начальной школы: структура и проблемы формирования в системе высшего профессионального образования

- Буров А. И. Эстетика: проблемы и споры. Методологические основы дискуссий в эстетике. М.: Искусство, 1975.

- Бычков В. В. Эстетика. М.: Гардарики, 2006.

- Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике (междисциплинарный). М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005.

- Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 2001.

- Печко Л. П. Эстетическая культура и воспитание человека: пособие для клубных работников. М.: ВНМЦ НТ и КПР МК СССР, 1991.

- Печко Л. П. Эстетический и художественный опыт личности: структура, компоненты, возможности развития//Эстетический опыт личности как условие освоения культуры в образовательном процессе школы и вуза: сб. науч. тр. М.: Смысл, 2003.