Культурное наследие Среднего Урала: духовные стихи из Верх-Нейвинского

Автор: Колесова Ирина Семеновна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены образцы духовных стихов, записанные в поселке Верх-Нейвинском Свердловской области, имеющие отношение к кругу сербишинской православной общины. Открываются новые аспекты религиозного сознания жителей Среднего Урала, проблемы идейной диффузии, взаимодействия стихотворных и певческих традиций.

Духовные стихи, православие среднего урала, старообрядчество, сербишинский монастырь, поселок верх-нейвинский

Короткий адрес: https://sciup.org/170191511

IDR: 170191511 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2021.34.3.005

Текст научной статьи Культурное наследие Среднего Урала: духовные стихи из Верх-Нейвинского

Цель данной публикации – презентация уникальных образцов духовного народного творчества, полученных методом опроса носителей данной культурной традиции. Актуальность этого материала состоит в обращении к региональной тематике, в выявлении специфики локальных вариантов духовных традиций, изучение которых осуществляется не в полной мере.

Небольшое количество научных изысканий, посвященных духовному певческому искусству

Урала, а также старообрядческим музыкальнотеоретическим манускриптам, среди которых с необходимостью следует отметить работы Н.Е. Денисовой, М.Г. Казанцевой, Т.И. Калужни-ковой, Е.В. Коняхиной, Н.П. Парфентьева, свидетельствует о недостаточной степени изученности этого злободневного вопроса.

Представляемые духовные стихи удалось записать недалеко от Невьянска в поселке Верх-Нейвинском, который относится к старейшим уральским поселениям. Он был основан в 1662 году. История его становления и развития связана с металлургическим производством и деятельностью П.А. Демидова. Последний в 1762 году основал в Верх-Нейвиском железоделательный и чугуноплавильный завод.

Общеизвестно, что в ХVIII веке Урал становится средоточием старообрядчества, а Екатеринбург, Таватуй, Шарташ, Невьянск, Верх-Нейвинский – центрами староверчества. На территории поселка Верх-Нейвинского были выстроены часовни, в которых приверженцы старой веры долгое время совершали моления. Первый каменный храм в честь Воскресения Христова был возведен в 1847 году. Позднее были воздвигнуты еще два храма (православный и единоверческий) в честь святителя и чудотворца Николая. В единоверческом храме был создан прекрасный хор. Его многоголосное стройное пение отмечали приезжие священнослужители и специалисты из Екатеринбурга. Несомненно, что на характер исполнения и содержательную наполненность репертуара хора оказывала огромное влияние невьянская певческая традиция.

Истоки невьянской певческой традиции, являющейся нетривиальным вариантом знаменного пения, распространенного в старообрядческой среде, следует искать в древнерусском певческом искусстве. На ее своеобразие оказала также сильнейшее влияние культурная деятельность выходцев из Выговской пустыни. Переселившись в «ведомство Демидовых», выговцы принесли на уральскую землю богатейшее книжное, иконописное, певческое наследие, которым славилась Выговская старообрядческая пустынь. В Невьянском заводе была создана певческая школа. Обучение знаменному пению производилось по каноническим, привезенным из Выговской пустыни, певческим книгам, которые трепетно оберегались поборниками староверия. Усилиями знатоков и хранителей невьянских духовных песнопений сформировалась оригинальная певческая манера. Ее своеобразие проявилось в верховенстве головщиков, благодаря которым сохранялась чистота невьянского напева, в гармоничной ансамблевой слаженности, порождающей удивительную красоту звучания, в изысканности и утонченности исполнительского мастерства в сочетании со стремлением к некоторому упро- щению и удобству в богослужении1 Тяга к определенной свободе в рамках представляемого музыкального-поэтического материала удивительным образом соединялась с утверждением этико-эстетических норм, которые у старообрядцев отличались большей жесткостью и непоколебимостью, чем у остальных жителей Среднего Урала. Строгое следование догматике древнего благочестия – основной критерий, руководствуясь которым, приверженцы старой веры отбирали богослужебные тексты, адаптируя их исполнение к сложившимся устоям.

Старообрядцев традиционно считают блюстителями древнейших богослужебных песнопений, а также хранителями духовных стихов2. Общеизвестно, что духовные стихи возникли на основе сюжетов христианской литературы, соединенными с элементами фольклора. Занесенные в сборники, духовные стихи становились неотъемлемой частью старообрядческой книжной культуры. На Урале, к примеру, был распространен сборник духовных стихов, посвященных Господским, Богородичным праздникам, а также святым: Борису и Глебу, святителю Николаю, мученице Варваре3.

К подбору для исполнения тех или иных духовных стихов приверженцы староверия подходили с теми же строгими мерками, как и в отношении текстов для богослужения. Однако канонический ригоризм вполне соседствовал с адаптацией к сложившейся исполнительской традиции.

Исполнение духовных стихов не было привилегией только старообрядцев. Они были популярны и у православного населения. Следует настоятельно подчеркнуть, что, указывая на разницу в сюжетах духовных стихов, на несхожесть стилистических особенностей и приемов в их ис- полнении, мы не противопоставляем ни староверов, ни православных. Мы разделяем позицию авторитетного исследователя музыкальной культуры Урала М.Г. Казанцевой, выделившей традицию исполнения духовных стихов и песен православных христиан в отдельное направление. Эта ветвь духовного творчества существовала всегда, «параллельно со старообрядческой»4. В действительности темы духовных стихов у старообрядцев и православных христиан перекликаются, но их текстовое и музыкальное изложение отлично. Впрочем, как и манера исполнения. К примеру, по наблюдению М.Г. Казанцевой, православные верующие чаще, чем приверженцы дониконско-го богослужения, исполняли духовные стихи, текстовой основой которых являлись творения русских поэтов.

Подтверждением данных выкладок служат презентуемые тексты духовных стихов, записанные в Верх-Нейвинском. По свидетельствам очевидцев, их исполняли монахини и послушницы Сербишинского православного монастыря, которые после его закрытия обосновались в этом горнозаводском поселении.

Удивительно, что монастырь в далекой труднодоступной деревне Сербишино был создан в 1895 году по инициативе простых благочестивых женщин5. После официального закрытия монастыря в 1924 году он продолжал свою деятельность нелегально. Монашки и послушницы, поддерживая духовное единство с настоятельницей матушкой Валерией, сохраняли традиции монастырской жизни. Вероятно, длительное тайное функционирование монастыря было возможным и потому, что православной общине симпатизировало местное население.

В результате усилившихся гонений со стороны власти, избежавшие репрессий сестры, расселились по окрестным селам и городам. Большая их часть обосновалась в Невьянске при Вознесенской церкви. Став участниками церковного хора, инокини из Сербишино обогатили его репертуар мастерским исполнением кантов, торжественных духовных стихов.

Несколько сербишинских сестер осели в селе Быньги при Свято-Николаевском храме, чет- веро из них (по некоторым сведениям – пятеро) нашли пристанище в Верх-Нейвинском. В поселке все культовые сооружения были закрыты. Однако в доме монахинь совершались тайные богослужения. Иногда приезжали священники из Невьянска, Быньгов, Верхнего Тагила. В такие дни на богослужения собиралось очень много людей.

Последняя сербишинская послушница ушла из жизни в девяностые годы прошлого века. Места захоронений тех, что проживали в Верх-Нейвинском, неизвестны. Стараниями энтузиастов, неравнодушных к истории родного края, удалось зафиксировать несколько образцов музыкально-поэтического творчества из круга сер-бишинских инокинь. Большую их часть напела уроженка Верх-Нейвинского А.С. Оглезнева (1935-2017г.г.) Духовные стихи Агния Семеновна услышала от матери, дружившей с одной из послушниц последнего закрывшегося на Урале монастыря, пребывавшей в Верх-Нейвинском. Через нее же она познакомилась и с некоторыми монахинями, жившими в Невьянске после возвращения их из лагеря, где они работали на лесозаготовках. От них Агния Семеновна переняла незатейливую манеру исполнения духовных стихов. Она вспоминала, что монахини пели невысокими голосами, неторопливо, очень красиво. Действительно, благодаря несложной мелодии, преимущественно трехдольному ритму, умеренному темпу, духовные стихи неплохо запоминаются и доступны для исполнения любому человеку.

Обращение к Богородице является одним из самых распространенных сюжетов, характерных для духовной лирики и у старообрядцев, и у православных.

Зачастую излюбленный сюжет о Богоматери подается сквозь призму народных преданий, суеверий, пронизан мистическим ужасом перед таинственными божественными чудесами. Материалом для духовных песнопений становились легенды, предания и даже стихи русских поэтов. Конечно, вряд ли сербишинские инокини подозревали, что духовный стих «Кузнец», часто ими исполняемый, является одним из вариантов стихотворной легенды Ф. К. Сологуба «У кузнеца».

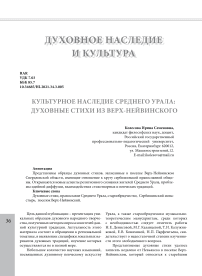

Молитва грешницы к Пресвятой Богородице

Мира Заступница, //Матерь воспетая, //Я пред Тобою с мольбой. //Бедную грешницу, //Мраком одетую //Ты благодатью прикрой. //Если настигнут меня испытания, //Скорби, утраты, враги //В трудный час жизни, //В минуту страданий //Ты мне, молю, помоги. //Радость духовную, жажду спасения //В сердце мое положи. //В царство Небесное, //В мир утешения //Путь мне прямой укажи.

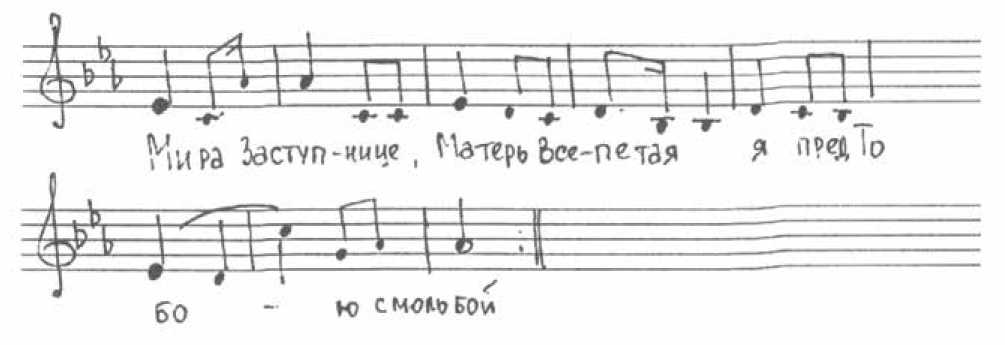

Кузнец

В двери кузнецы Мария //Постучалась вечерком: //«Дай, кузнец, приют мне на ночь, //Спит мой сын, далек мой дом» //Отворил кузнец ей двери //Матерь Божия сидит //Кормит сына и на пламя //Горна мрачного глядит. //Рядом девочка-малютка //Приютилась и сидит //Грустно бедную головку //На безрукий стан склонив //Говорит кузнец: «Вот дочка //Родилась калекой, что ж… //Мать в могиле, дочь со мною //Хоть и трудно, но живешь… //Вот ковать я начал гвозди //Три из них меня страшат //Эти гвозди к древу жизни //Чье-то тело пригвоздят... // Я кую и словно вижу //

Крест тяжелый в землю врыт //На кресте Твой Сын распятый //Окровавленный висит!» //С криком ужаса младенца //Уронила Божья Мать //Быстро девочка вскочила, //Чтоб малютку приподнять... //Богом данные ей руки! //Рек с улыбкою Христос: //« Ах, кузнец, теперь ты счастлив! //Мне же столько горьких слез!».

Можно предположить, что монахиням из Сербишино принадлежит музыкальное оформление этого сюжета. Тяжеловатая, настороженная мелодия, подвижный переменный 3/4-2/4 ритм, передают тревогу, наряженное ожидание чуда. Заключительное жизнеутверждающее «соль» знаменует торжество истинной веры.

Покаянные мотивы в православных духовных напевах зачастую переплетены с библейской тематикой. В них отражены глубины народной веры, надежды простых людей на торжество всеобщей любви и справедливости, содержатся поучения о должном поведении верующего человека в соответствии с православной этикой.

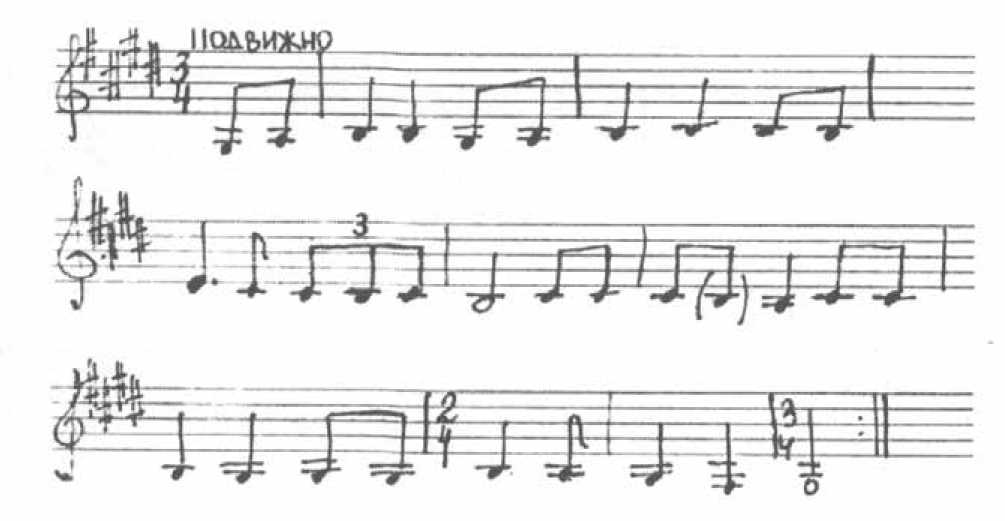

Крестная песнь

В пятницу святую все должны молчать, //О Христовых муках крестных размышлять //Вспомним день великий, как Христос за нас //Пострадал и умер в страшный смертный час //В пятницу, всяк верный, заключи уста //И почти молчаньем крест и смерть Христа //Вместо уст пусть сердце в день сей говорит //А душа пусть мыслью пред Христом стоит. //Если злые люди вдруг отца иль мать // Наших засудили смертью пострадать //Смерть их и страданье стали б мы слезой //Вспоминать в молчанье горестной слезой!

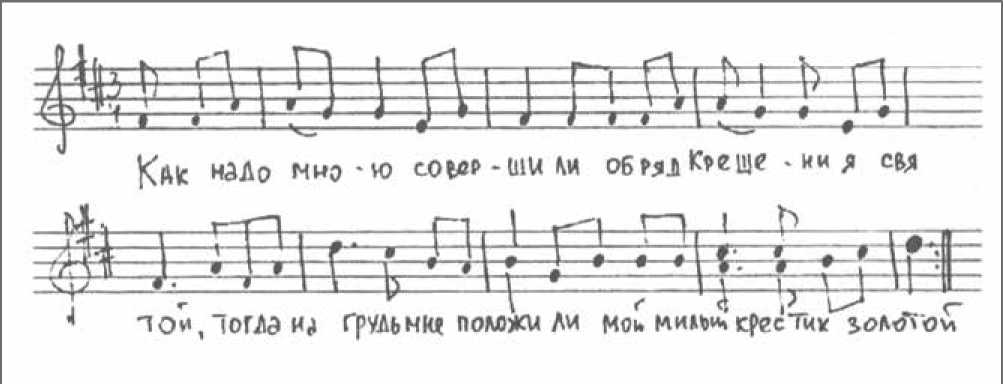

Крестик

Как надо мною свершили //Обряд Крещения святой //И на грудь мне положили //Мой милый крестик золотой //Он с той поры мне стал защитой //Он с той поры всегда со мной //И на груди моей сокрытой //Всегда блистает крестик мой! //Ему вручу свои желанья //Всю волю, молодость мою //Пусть сохранит от нареканья //Он душу чистую мою //Когда же дни мои прервутся // Придет час смерти роковой //Когда навек глаза сомкнутся //И тут пусть блещет крестик мой! // На милость Бога уповаю //И с чувством веры и любви //Заветный крестик надеваю //Как бы помощником в пути!

Христианские добродетели (скромность, смирение, благочестие), вопросы нравственного поведения – постоянные темы духовных стихов.

Многие духовные стихи наполнены молитвенным мироощущением, глубокими размышлениями о смерти, о жизни человека, который, перенося все скорби земные, не должен утратить достоинства и чести «Когда же сердце чисто, душа его ясна», то и смерть принимается с миром и любовью. Об этом беседуют небесные божественные посланники, олицетворяющие грех и добродетель, в духовном песнопении «Два ангела». Кстати, последний упомянутый сюжет о двух парящих в небесах ангелах, ведущих разговор о праведной жизни, был популярен и в старообрядческих кругах. Не единичность, но множественность подобных примеров подтверждают высказанный ранее тезис о том, что старообрядческая и православная традиции духовного стихотворчества на Урале развивались параллельно, но в тесном переплетении, взаимосвязи и взаимовлиянии. Конечно, существует определенная разница и в выборе излюбленной тематики духовных песнопений, и в исполнительской манере. Для старообряд- цев, как отмечалось выше, характерна тесная связь с книжной певческой традицией, с аутентичной церковной православной культурой, которая со скрупулезной тщательностью ими охранялась. Православные духовные стихи отличны ярко выраженным молитвенным настроем, идущим из душевных глубин, от самого сердца. Определенные нюансы, заметные на слух, существуют и в музыкально-поэтическом плане. Тем не менее, будучи самостоятельными направлениями духовного народного творчества, и православная, и старообрядческая музыкально-поэтические культуры всегда вели автохтонный взаимовыгодный диалог, обмениваясь своими достижениями, тем самым, поддерживая и развивая друг друга. Впрочем, проблемы соотношений духовно-поэтических традиций, привнесенных и локальных, городских, сельских, горнозаводских, актуальных для Урала, включенных в один культурный круг на основе объединяющих идей, являются перспективными для будущих исследований. Определенный вклад в решение этих проблем, при существующей неполноте картины в этом вопросе, вносит представляемый здесь аутентичный материал.

Список литературы Культурное наследие Среднего Урала: духовные стихи из Верх-Нейвинского

- Денисова Н. Е. Певческие азбуки старообрядцев Урала ХVIII-XX вв.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Санкт-Петербург, 1999.

- Казанцева М. Г., Коняхина Е В. Музыкальная культура старообрядчества: учеб. пособ. Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного Университета, 1999. 155 с.

- Казанцева М. Г. Духовные стихи в старообрядческой и православной традиции Урала // Христианское миссионерство как феномен истории и культуры (600-летию памяти святителя Стефана Великопермского). Том II. Пермь, 1997. С.247-266 // http://atlasch.narod.ru

- Калужникова Т. И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя, 1997. 208с.

- Парфентьев Н.П. Традиции и памятники древнерусской музыкальной письменной культуры на Урале (XVI-XX вв.). Челябинск: Изд-во Южно-Уральского государственного университета, 1994. 446 с.

- Сологуб Ф. К. Стихи. [Электронный ресурс] - URL: http://www.fsologub.ru/lib/poetry/poetry_229.html, (дата обращения 15.07.2020).