Культурный баклажан - происхождение, задачи селекции и генетические источники

Автор: Мамедов М.и, Пышная О.Н., Верба В.М.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Современные направления селекции овощных культур

Статья в выпуске: 4 (6), 2009 года.

Бесплатный доступ

В приведенном обзоре литературы представлены основные задачи и проблемы селекции баклажана и некоторые пути их решения

Баклажан, селекция, межвидовая гибридизация, окраска

Короткий адрес: https://sciup.org/14024815

IDR: 14024815 | УДК: 631.527:635.646

Текст научной статьи Культурный баклажан - происхождение, задачи селекции и генетические источники

Ксемейству Solanaceae принадлежит около 2300 видов, половина которых относятся к роду Solanum. Большинство видов этого рода являются эндемиками для Американского континента, и только 20% видов распространены в Старом Свете. Семейство Solanaceae является источником множества морфологически разных одомашненных видов. Doganlar et al. (2006) объясняют этот феномен тем фактом, что только малое количество основных консервативных локусов ответственны за значительные фенотипические изменения, которые способствовали окультуриванию в этом семействе. Так же, как томат и перец, баклажан является самоопыляющимся диплоидом с 12 хромосомами. Карта молекулярно-генетических сцеплений на основе генома ДНК и EST-маркеров томата сконструирована и для баклажана – S. melongena (Doganlar et al., 2002; SOL Genomic Network, 2006). Сопоставление генетических карт томата и баклажана показывает, что хромосомная эволюция с момента их диверген- ции от общего предка проходила в основном через инверсии или хромосомные перестройки противоположных сегментов генома. В итоге, баклажан и томат различаются по 28 перестройкам хромосом (23 парацентрических инверсий и 5 транслокаций), произошедших в процессе эволюции от последнего общего предка этих видов. Баклажан дивергирован в 3-6 раз больше, чем томат и картофель. Окультуривание семейства Solanaceae направлялось мутациями очень ограниченного количества целевых локусов с сильным фенотипическим проявлением. Несмотря на независимый процесс окультуривания растений на различных континентах, селекционный процесс оказывал влияние на одни и те же локусы. Сохранение функции гена среди культур семейства Solanaceae показывает, что обширные знания, накопленные в процессе изучения генома томата, картофеля и перца, могут быть использованы как плацдарм для быстрого развития генетики баклажана (Fray et al., 2003).

Геномика рода Solanum развивается медленнее по сравнению с другими видами растений (Doganlar et al., 2002). Виды Solanum подрода Lestostemonum охватывают почти одну треть рода и распространены повсеместно. Представители этого монофилетического подрода отличаются своими острыми эпидермическими шипами, поэтому их обычно называют «колючими солянумами». К подроду Lestostemonum относятся несколько экономически важных видов, таких как культурный баклажан (Levin et al., 2005; Levin et al., 2006).

Общее название «баклажан» объеди-

няет 3 близкородственных культурных вида, эндемичных в Старом Свете, относящихся к роду Solanum L., подроду Lestostemonum (Dunal) Bitter и двум секциям:

1. Секция Melongena:

– S. melongena L. (brinjal, eggplant, aubergine) – синонимы: S. cumingii Dunal, S. pressum Dunal, S. undatum Poiret sensu Ochse;

– S. macrocarpon (Gboma eggplant) – синонимы: S. integrifolium Poiret var. macrocarpum .

-

2. Секция Oliganthes:

– S. aethiopicum L. (scarlet eggplant, jaxatu) – синонимы: S. integrifolium Poiret, S. integrifolium var. microcarpum, S. gilo Raddi, S. naumannii Engl., S. pierre-anum Pailleux & Bois, S. zuccagniatum Dunal.

Исторические и современные попыт- ки классификации баклажана и его родственников детально представлены Mace et al. (1999). Исторические трудности и путаницу с классификацией видов Solanum отражает тот факт, что каждый из 1000-1400 видов рода Solanum описаны как минимум под двумя названиями (Daunay, Lester, 1988). Корректную классификацию культурных сортов и образцов баклажана, собранных со всего мира, можно составить, используя морфологический анализ, дополненный молекулярными методами анализа. Однако, таких параметров, как морфологические признаки, способность к скрещиванию, фертильность гибридов F1, недостаточно из-за высокой морфологической изменчивости в большом и сложном роде Solanum, а также из-за возможности скрещивания с дальними родственными видами (Daunay, Lester, 1988; Furini, Wunder, 2003).

Согласно Karihaloo et al. (2002), все представители рода Solanum при изучении белка семян методом SDS-PAGE показывали высокое сходство друг с другом. С другой стороны, Furini, Wunder (2003) сообщают, что все представители этого рода показывают значительную морфологическую изменчивость, отражаемую расстоянием на дендрограмме, построенной с использованием метода AFLP. Авторы объясняют это использованием в своих исследованиях образцов из стран Азии, где обнаружено наибольшее разнообразие. Кроме того, исследования по анализу ДНК на основе AFLP-маркеров более информативны, чем RAPD-маркеры и аллозимы. Furini, Wunder (2003) предполагают, что в процессе объединения кластеров представителей рода Solanum сформировалась достаточная геномная пластичность внутри группы для приспособления к изменениям в окружающей среде.

S. melongena предположительно произошел от дикого вида S. incanum , окультуренного в Индии и Юго-Восточном Китае. S. aethiopicum и S. macro-carpon были окультурены в Африке от своих диких родственников S. anguivi и S. dasyphyllum (Lester, 1998).

На основе дендрограммы, построенной с использованием попарногруппового метода, Sakata, Lester (1997) предполагают, что S. incanum является близкородственным видом к S. melongena , а следующим близкородственным видом является S. macrocarpon . Высокая генетическая идентичность между S. melongena, S. incanum (дикая форма) и S. insanum (сорная форма) была доказана Karihaloo, Gottlieb (1995) электрофоретическими исследованиями белков и Karihaloo et al. (1995) на основе определения изменчивости ДНК – RAPD-методом. Близкая генетическая схожесть

S. melongena и S. incanum также подтверждена Singh et al. (2006) с помощью RAPD-технологий. S. melongena и S. macrocarpon отнесены в секцию Melongena , а S. aethiopicum в секцию Oliganthes (Doganlar et al., 2002). Результаты исследований Karihaloo et al. (2002), основанных на изучении белка семян, а также Furini, Wunder (2003) базирующихся на изучении AFLP-маркеров свидетельствуют, что S. macrocar-pon имеет более близкое родственное отношение к S. aethiopicum (секция Oliganthes), чем к S. melongena. Аналогичные результаты получены Mace et al. (1999) методом AFLP-анализа генетического сходства между культурными и дикими видами. Авторы подтверждают близкое родство между S. macrocarpon и S. dasyphyllum . Тот факт, что S. macrocarpon и S. aethiopicum были окультурены и возделываются, главным образом, в Африке, подтверждается их сравнительно близким расположением в дендрограмме (Furini, Wunder, 2003).

-

S. melongena в дикой и полудикой форме распространен в Индии. Различные исследования свидетельствуют, о том, что из нескольких видов, которые эволюционировали в Африке, один (S. incanum) дал начало отдельным видам, которые распространились в Юго-Восточной Азии и являются дикими родоначальниками вида S. melongena (Lester, 1998). Индия или Индокитай являются общепризнанным центром разнообразия баклажана.

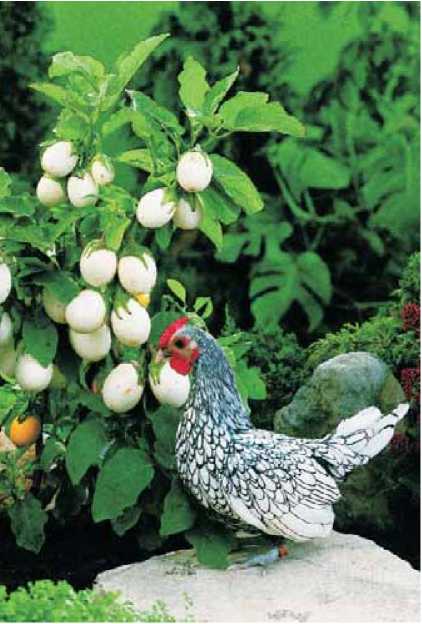

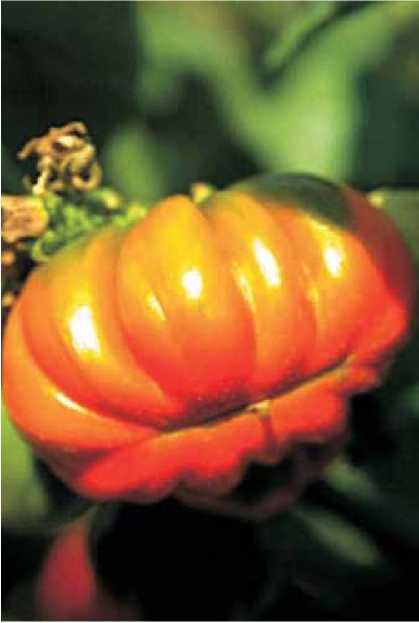

Первоначально баклажан характеризовался следующими признаками: высокорослые растения с широкими колючими листьями, с групповым расположением цветков, с андрооднодо-мностью (образование на одном растении мужских и обоеполых цветков). Плоды были мелкие, зеленые, толстокожие, с твердой мякотью и горькие на вкус. Окультуривание, мутации, естественное перекрестное опыление, отбор человеком и гибридизация привели к широкому генетическому разнообразию культивируемых форм баклажана по всему миру. Различия между культивируемыми сортами в настоящее время касаются, главным образом, окраски, формы и длины плода. Но в селекционной работе необходимо также принимать во внимание биохимический состав плодов, раннее плодоношение, урожайность, требования к условиям окружающей среды и др. Окраска плода может быть от светло-до темно-фиолетовой, почти черной, зеленой или белой. Длина плода изменяется в пределах от 4 до 45 см, диаметр – от 2 до 35 см, а его масса – от 15 до 1500 г. Плоды завязываются одиночно или группами до 5 шт. В фазе физиологической спелости окраска плодов становится коричневой, крас- ной или желтой (Swarup, 1995).

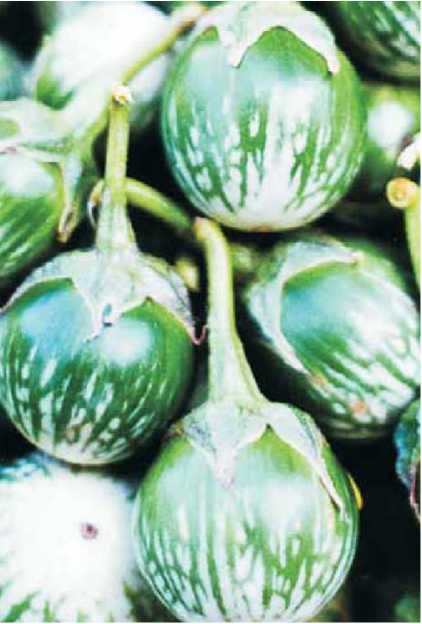

У S. aethiopicum – травянистый кустарник с опушёнными или неопушён-ными листьями, с гермафродитными, само- или перекрестноопыляющимся цветками, с одиночным или групповым расположением. Окраска плодов меняется от светло- до темно-зеленой, белой или темноватой. Вкус мякоти – горький (уровень горечи зависит от содержания сапонина). Форма плода округлая, удлиненно-округлая или овальная, поверхность плода гладкая, бороздчатая или ребристая. В фазе полной биологической спелости окраска плодов становится оранжево-красной из-за высокого содержания каротина. Плоды используются в сыром, жареном и вареном виде. Листья часто используются в пищу, аналогично шпинату (Seek, 1997; Macha, 2005).

S. macrocarpon выращивают из-за широких, неопушенных листьев (50 х 30 см), которые используют в пищу как зеленную культуру. Плоды с широкой, зачастую охватывающей плод, чашечкой. Форма плода шарообразная и широкая, 3-10 см диаметром и 2-6 см длиной. Окраска кремово-белая, беловато-зеленая или зеленая. Вкус плодов сладковатый (по сравнению с S. aethiopicum). В фазе полной биологической спелости окраска плодов становится желтой, оранжевой или коричневой, поверхность плодов растрескивается (Bukenya, 1994; Macha, 2005).

Баклажан был описан в Индии в III веке до нашей эры. В древней индийской литературе существовало не менее 33 санскритских названий баклажана, наиболее распространенными среди них были Varttaka, Bhantaki и Nattingan (Swarup, 1995). Культивирование мелкоплодных форм баклажана началось в IV веке в Китае и IX веке н. э. в Африке. Хотя баклажан культивировался с древних времен, на Западе он не был известен на протяжении многих веков. Многочисленные арабские и африканские названия баклажана и отсутствие древних греческих и римских названий указывают на то, что баклажан был завезен в Средиземноморский регион арабами, вероятно, не ранее VII века н.э. «Melongena» – арабское имя одного из культивируемых сортов баклажана. Авиценна, «отец современной медицины», упоминал баклажан как лекарственное и овощное растение.

В настоящее время баклажан – третья (после картофеля и томата) наиболее экономически важная культура семейства Solanaceae. Самыми крупными производителями баклажана являются Китай (валовый сбор – 18,3 млн.т.), Индия (8,4 млн.т.), Египет (1,2 млн.т.), Япония (0,4 млн.т.) (FAOSTAT, 2008). Во многих странах Европы, в том числе и в России, баклажан до сих пор малораспространенная культура, но в азиатских и средиземноморских странах он является наиболее важным и ценным продуктом. Часто его называют «королем овощей».

Африканские баклажаны – S. aethiopicum и S. macrocarpon – традиционная овощная культура у местного населения в Западной и Центральной Африке, но продуктивность этих растений до сих пор относительно низкая, посевные площади и урожай статистически не учитываются. Центром разнообразия этих форм баклажана является Западная Африка. Африканские баклажаны выращивают, в основном, на приусадебных участках и в маленьких фермерских хозяйствах вокруг деревень. Кроме того, S. aethiopicum выращивают в Южной Америке, S. macrocarpon – в Азии и тропической Америке.

Генетические источники

Генетические источники баклажана собраны и систематизированы только в некоторых европейских и азиатских странах, но у них нет полной коллекции зародышевых плазм мирового разнообразия баклажана, пригодных для использования в мировом масштабе. Ген-банк баклажана и родственных видов собран партнерами проекта EGGNET в Европе: INRA – Montfavet (Франция), Botanical and Experimental Garden (Университет Ниймегена, Нидерланды), Birmingham University Botanic Gardens (Бирмингем, Великобритания), Plant Research International (PRI), Центр Генетических Исследований (CGR) (Ва-генинген, Нидерланды), Biotechnology Department (Genetics) (Политехнический Университет, Валенсия, Испания), Agricultural Rasearch Centre of Macedonia and Thrace (ARCMT) (Салоники, Греция), Instituto del Germoplasma (IDG) (Бари, Италия), Institute of Plant Genetic and Crop Plant Resaerch (IPK) (Гатерслебен, Германия) и Institut National d'Horticulture (INH) (Франция). Программа EGGNET объединяет все европейские коллекции и образует одну общеевропейскую, включающую более 1700 образцов S. melongena, 750 образцов S. aethiopicum и 210 образцов S. macrocarpon (Daunay et.al., 2003; 2006; ECP/GR Eggplant database 2006).

Самые большие генбанки баклажана в других регионах мира собраны в National Germplasm Resources Laboratory в Белтсвилле (Мериленд, США) – USDA/ARS National Genetic Resources Program (GRIN) – 770 образцов S. melongena и 4 образца S. macrocapon ; National Bureau of Plant Genetics Resources (Нью Дели, Индия); Chinese Academy of Agricultural Sciences, Institute of Crop Germplasm Resources, National Gene Bank of China (NGBC) (Китай) – 1300 образцов S. melongena ; 561 образец S. melongena и 31 – S. aethiopicum собрано в Японии; Asian

Vegetable Research and Development Center (Тайвань) – 1777 образцов S. melongena , 30 – S. aethiopicum и 133 – S. macrocarpon ; ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (Санкт-Петербург, Россия) – 238 образцов S. melon-gena (Mueler et al., 2005; SOL Genomic Network 2006).

Цели селекции

S. melongena является объектом интенсивного селекционного процесса в странах с промышленным производством этого вида (Западная Европа, Турция, Индия, Китай, Япония). Большинство гибридов F 1 , различающихся

фенотипически, являются результатом селекционной работы за последние 30 лет. Селекцией новых сортов вида S. aethiopicum занимаются в некоторых странах Африки, но в незначительных масштабах из-за экономической, социальной и политической ситуации в этом регионе. Улучшением сортов вида S. macrocarpon занимаются только местные садоводы и фермеры в Африке.

Культивируемые сорта S. melonge-na часто не имеют достаточного уровня устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды. Генисточники этих видов оценены на устойчивость к основным патогенам и вредителям. Попытки скрещивания баклажана с его дикими родственниками имеют ограниченные успехи из-за половой несовместимости. Ткани баклажана показывают высокий морфогенетический потенциал, полезный для изучения этапов эволюционного развития, а также для вне- дрения биотехнологических методов (клональное микроразмножение, соматическая гибридизация и генетическая трансформация) создания улучшенных сортов (Collonnier et al., 2001; Magioli, Mansur, 2005). Регенерация баклажана in vitro может быть индуцирована из разных эксплантов с использованием различных регуляторов роста и морфогенетических путей развития. Достижения в этой области представлены в обзоре Magioli, Mansur (2005). Для индукции соматического эмбриогенеза или органогенеза использовали гипокотиль (подсемядольное колено), эпикотиль (над-

семядольное колено), котиледон (семядоли), стебли, листья и корни (Sharma, Rajam, 1995; Magioli et al. 1998; Magioli et al. 2001; Franklin, Lakshmi Sita, 2003).

В перспективе, баклажан (S. melon-gena) может считаться альтернативной растительной моделью для изучения разных аспектов биологии растений (Magioli, Mansur, 2005). Kashyap et al. (2003) суммировал и результаты работ по улучшению генома баклажана по интрогрессии генов в культурный баклажан биотехнологическими методами: перенос генов одного вида в генный код другого, от диких видов к культурным. Например, популяция, полученная от скрещивания S. linnaeanum и S. mel-ongena может быть полезной в будущем для картирования локусов устойчивости к болезням и абиотическим стрессорам и передачи этой устойчивости культурным формам баклажана (Frary et al. 2003). Толерантность к

Verticillium wilt обнаружена у дикого родственника баклажана – S. torvum . Передача этой толерантности культурному баклажану (S. melongena) путем слияния протопластов S. melongena и протопластов облученного S. torvum проведена Jarl et al. (1999).

Основные общепризнанные в мире задачи селекции S. melongena , сформулированные рядом исследователей (Swarup, 1995; Farooqui et al. 1997; Kumar et al. 1998; Donzella et al. 2000; Acciarri et al. 2002; Prabhavathi et al. 2002; Rahman et al. 2002; Pessarakli, Dris, 2004; Sidhu et al. 2005):

– устойчивость к болезням (Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, Pseudomonas solanacearum и др.), повреждению насекомыми (Leucinodes orbonalis, Aphis gossypii, Amrasca bigut-tula и др.) и нематодами (Meloidagyne spp.);

– устойчивость к абиотическим стрессорам (засуха, низкая или высокая температура, засоление);

– устойчивость к гербицидам;

– партенокарпия;

– урожайность и качество урожая;

– питательная ценность (высокое содержание сухого вещества, сахаров, общих фенольных соединений, низкий уровень активности полифенолоксида-зы и ортодигидрофенольных компонентов во избежание побурения мякоти плода при разрезе);

– потребности рынка и предпочтения потребителей.

При селекции S. aethiopicum решают несколько специфических задач: создание устойчивых гибридов и сортов к клещу, к комплексу Stemphyllum и Alternaria , повышение урожайности и улучшение качества плодов (окраска, размер, форма и др.)(Anaso et al. 1990; Seek, 1997). В Нигерии Omidiji (1983) проведена селекционная работа по созданию сортов и F 1 гибридов S. aethiopicum , направленная на повышение урожайности и ее компонентов. Результаты селекционной работы по созданию гомозиготных линий S. aethiopicum с высокой урожайностью и улучшенными параметрами плода представлены Anaso et al.(1990). Carvalho, Ribeiro (2002) изучали комбинационную способность трех бразильских форм S. aethiopicum на основе диаллельных скрещиваний.

По мнению Alba et al.(2005), S. aethiopicum и S. macrocarpon являются уникальными видами для генетического улучшения S. melongena из-за присутствия в их зародышевой плазме некоторых ценных, с агрономической точки зрения, признаков. О возможности получения фертильных соматических гибридов между S. melongena и S. aethiopicum сообщают Daunay et al.(1993). Schaff et al.(1982) предлагают использование возможности передачи генов устойчивости к паутинному клещу от S. macrocarpon к S. melongena. Межвидовая гибридизация уже была использована для передачи устойчивости к Pseudomonas solanacearum от S. aethiopicum к S. melongena. Кроме того, этот способ, как отмечает Ano (1989), дал возможность получения значительного разнообразия форм и окраски плодов. Gowda et al. (1990) на основе гибридизации между S. macro-carpon и S. melongena получили гибриды, устойчивые к пилильщику (Leucinodes orbonalis). Через культуру пыльников получены дигаплоидные растения соматических гибридов между S. melongena и S. aethiopicum, устойчивые к фузариозному увяданию, вызванному Fusarium oxysporum f. sp. Melomgenae (Rizza et.al., 2002).

Сорта вида S. melongena характеризуется значительным морфологическим разнообразием. Choudhury (1976) разделил культурный вид баклажана на три группы по форме плода:

– S. melongena var. esculentum Dunal (Nees) – форма плода округлая, овальная или яйцевидная;

– S. melongena var. serpentinum L. – длинные, тонкие плоды;

– S. melongena var. depressum L. – мелкие, миниатюрные плоды, карликовая и ранняя форма.

Martin и Rhodes (1979) изучили 475 сортов баклажана из мировой коллекции, собранной в USDA, и классифицировали их в 11 групп на основе 18 признаков, используя метод нумерической систематики:

-

I. Tubefruit – трубчатоплодные – темнофиолетовые, длинные плоды, регион происхождения от Индии до Турции;

-

II. Spinigrene – колючие листья, зеленоватые плоды, от Индии до Пакистана; III. Cluster – плоды расположены в кистях, часто белые и длинные;

-

IV. Oldster – многолетние растения с зеленоватыми или светло-фиолетовыми плодами, от Индии до Пакистана;

-

V. Pretiblum – темные, фиолетовые цветки, от Индии до Пакистана;

-

VI. Talgro – низкая урожайность, длинные, темно-фиолетовые плоды, из Турции;

-

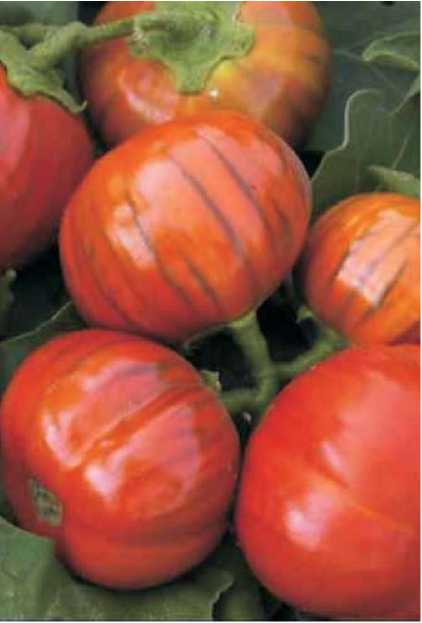

VII. Stipe – полосатые плоды, от Индии до Турции;

-

VIII. Earlymot – раннеспелый – высокая урожайность, раннее цветение, от Индии до Турции;

-

IX. Lakluster – раннее цветение, слаборослый, пятнистые плоды, от Индии до Турции;

-

X. Lateg – плоды часто овальные или яйцевидные, позднее цветение, от Индии до Турции;

-

XI. Violeaf – темно-фиолетовые листья и стебли, длинные, темно-фиолетовые плоды; происхождение неизвестно.

Эти авторы обнаружили, что в группах представлены сорта из различных стран, от Индии до Турции. Этот факт подтверждает широкую распространенность связей характерных признаков. Сорта из Европы, Африки и Америки имеют полное сходство с образцами, входящими в различные группы, что подтверждает их разное происхождение. Географические группы могут характеризоваться в некоторых случаях отдельными признаками, отличающимися от признаков группы, что, очевидно, отражает потребительское предпочтение некоторых стран, например, США или Японии (Martin, Rhodes, 1979).

Prohens et al.(2005) изучали молекулярную и морфологическую разнокаче-ственность 28 традиционных испанских сортов баклажана, собранных в 4 группы: «округлые», «полудлинные», «длинные» и «listada de Grandia». Авторы установили, что сорта, входящие в эти группы, показывают некоторые генетические различия, у них обнаружены AFLR-маркеры – специфические и общие для одной группы сортов. Сорта «округлой» группы генетически наиболее отличаются от сортов других групп. Результаты показывают, что эволюция баклажана в Испании является результатом многократной гибридизации, многочисленных перемещений и обмена семян. Структура сортов по регионам Испании показывает, что значительное разнообразие может быть обнаружено в пределах одного из выбранных регионов (Prohens et al., 2005).

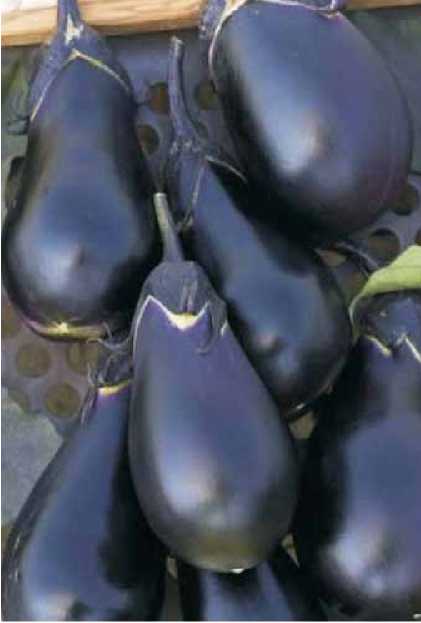

Нижеперечисленные сорта баклажана, различающиеся по форме, окраске и происхождению, часто упоминаются в популярной и научной литературе: Темно-фиолетовые сорта (западные) – являются типичными для Европы и Америки, но интродуцированы также в Азии. Растения среднерослые, но очень продуктивные. Форма плода двух типов: округлая и удлиненная; плоды обычно крупные (200-600 г).

– округлоплодные сорта: Black Beauty, F1 Bonica, F1 Classic, F1 Epic, F1 Galine, F1 Sonata, F1 Nadia, F1 Tudela, F1 Gostbuster – белой окраски, Listada de Grandia – фиолетовые с белыми полосками, F1 Neon – розово-фиолетовые, Rosita – розовые, бледно-лиловые, F1 Zebra – лиловые с белыми полосками.

– удлиненноплодные сорта: F1 Boluroi, Black King, F1 Fabina, F1 Ichiban, Long Purple, New Purple,F1 Nite Lady, F1 Lavender Tough – белые, Casper – белые, F1 Cloud Nine – белые, Antigua – белые с бледно-лиловыми полосками, F1 Fairy Tale – бледно-лиловые с белыми полосками, Lousiana Long Green – зеленые.

Миниатюрные сорта (синонимы: итальянские, детские, «finger») – плоды длиной несколько сантиметров, узкие или округлые. В основном сладковатые и более нежные, чем крупноплодные сорта. Они имеют тонкую кожуру и со- держат мало семян. Сорта: Baby Bell – темно-фиолетовой окраски, Bianca Rosa – белые с бледно-лиловыми полосками, Prosperosa – черри, округлые, фиолетовые плоды, Violetta di Firenze – лиловые.

Восточные сорта – родом из тропической Азии, очень популярны в Японии, Таиланде и Филиппинах. Растения сильнорослые и ранние. Плоды фиолетовые, лилово-зеленые, с полосками или без них, округлые или удлиненные, нежные и сладкие на вкус. Их готовят без очистки кожуры или подсаливания, фаршируют или пекут в Индии, запекают в тесте в Японии, жарят или варят в разрезанном виде в Китае. В Юго-Восточной Азии культивируют примитивные сорта с маленькими зелеными плодами и слабой антоциановой пигментацией. Восточные сорта баклажана делятся на следующие группы (SeedQuest, 2006):

– китайской селекции – обычно длинные, лиловые, фиолетовые, бледно-лилово-голубоватые, белые, мало обсемененные, нежные и сладкие. Растения сильнорослые, урожайные (F1 Little Fingers – фиолетовой окраски, F1 Long White Angel – белой, Ma Zu Purple – фиолетовой, F1 Megadok – фиолетовой, Ping Tung Long – темно-фиолетовой, Lucky Green – зеленой).

– японской селекции – более твердые и обильно плодоносящие, плоды длинные или яйцевидные, сладкие на вкус, окраска плодов от лиловой до чернофиолетовой (как чернила) (Kurume Long Purple – темно-фиолетовой окраски, F1 Kyoto Egg – темно-фиолетовой окраски, округлой формы, F1 Milionarie – плоды темно-фиолетовые, длинные, F1 Senryu Ni Gou – темно-фиолетовые, удлиненные, F1 Shoya Long – темно-фиолетовые, очень длинные).

– тайской селекции – делятся на 2 группы: с маленькими, округлыми, томатовидными плодами (40-80 г – F1 Green Doll – белые с зелеными полосками, F1 Kermit – зеленые, белые, Thai Round Green – зеленые, F1 Violet Prince – фиолетовые, F1 White Ball – белые, Puangyok Thai Pea – зеленые, черри) или с очень длинными плодами (около 100-200 г, F1 Rolex, F1 Tai Long Green – зеленые). Эти сорта имеют сильно осемененные плоды с толстой кожурой, с нежной, сладкой мякотью. На компактных растениях завязываются многочисленные, очень привлекательные плоды, поэтому их часто выращивают как декоративную культуру.

– индийской селекции – с маленькими плодами (30-100 г) овальной формы, окраска – от лиловой до фиолетовой, иногда с полосками (F1 Apsara – фиолетовые с белыми полос-ками, F1 Chu Chu – красно-фиолетовые, Manjari, Ratna – темно-фиолетовые, Rhim Jhim – фиолетовые с белыми полосками, F1 Hari – длинные, зеленые, F1 Bali – длинные, фиолетовые) или среднего размера (200-300 г) (F1 Bharata Star – округлые, темно-фиолетовые, Suphal – темнофиолетовые, овальные, Supriy – округлые, лиловой окраски).

S. aethiopicum – фенотипически разнообразный вид. Сорта S. aethiopicum можно разделить на 4 группы:

– Gilo – группа с сильноопушенными, несъедобными листьями, с плодами различной формы (округлой, удлиненной, яйцевидной, веретеновидной), окраски и размера (от нескольких граммов до несколько десятков граммов);

– Shum – группа с неопушенными, съедобными листьями; используется как зеленная культура, с очень маленькими, удлиненными, несъедобными плодами;

– Kumba – группа с неопушенными, крупными, съедобными листьями и съедобными плодами диаметром 5-10 см;

– Aculeatum – декоративная форма с сильноопушенными листьями и крупными плодами, часто используется, как источник устойчивости к болезням, под синонимом S. integrifolium (Lester, 1986; Caruso, 2001; Lester, Daunay, 2003).

Культурные формы группы Gilo могли развиться из культурных форм группы Shum посредством гибридизации и отбора (Anaso, 1991). Stedje, Bukenya-Ziraba (2003) изучили изменчивость 39 полиморфных RAPD-маркеров у 18 популяций S. anguivi и групп Gilo и Shum S. aethiopicum. Изменчивость среди видов и групп была менее 10%, в то время как изменчивость внутри групп и видов была более 90%. Группы Gilo и Shum вида S. aethiopicum сохраняют сильную морфологическую разнокаче-ственность из-за сильного селекционного отбора.

Лучшие сорта вида S. aethiopicum продолжают идентифицировать и улучшать. Научно-исследовательская работа по селекции новых перспективных сортов S. aethiopicum проводится в Африканском отделении Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC). Наиболее известные местные сорта: Manyire Green – попу-

лярный в Восточной Африке сорт с округлыми, зелеными плодами, краснеющими при созревании, Tengeru White – округлые плоды бело-зеленой окраски, Jaxatu Soxna – плоские, ребристые плоды массой 50-80 г, имеющие окраску от светло-зеленой до белой, N'Goyo – плоские, ребристые, темнозеленые плоды, 70-80 г, N'Galam – плоские, ребристые, светло-зеленые плоды массой 120-180 г. В Европе, в Северной и Южной Америке наиболее распространенными являются сорта Turkish Orange – мелкие, сферические плоды с оранжевой окраской, диаметром 6 см, с отличным сладким вкусом; Sweet Red – мелкие, привлекательные плоды диаметром 2,5 см, с зеленой кожурой и темно-зелеными полосками. При созревании кожура становится красной с темно-красными полосками. Small Ruffled Red – мелкие, сильно морщинистые плоды диаметром 5 см, оранжево-красной окраски; Comprido Verde Claro и Morro Redondo – мелкие ребристые плоды с блестящей зеленой окраской, распространены в Бразилии; Sweet African Egg – мелкие, слаборебристые плоды, ярко-оранжевые при созревании, декоративные и вкусные.

У S. macrocarpon морфологическое разнообразие меньше, чем у S. melongena и S. aethiopicum . Bukenya, Carasco (1994) разделили образцы S. macrocarpon из Уганды на 3 группы: S. macrocarpon (полудикая группа), S. macrocarpon группа образцов «Mucano», S. macrocarpon группа образцов «Nabingo». С использованием морфологических и экспериментальных методов они обнаружили значительную изменчивость внутри двух основных групп образцов, в основном у «Mucano». Внутривидовая изменчивость комплекса S. macrocarpon обусловлена генотипическими различиями и факторами окружающей среды (Bukenya, Hall, 1987).

Окраска плода

Окраска плодов баклажана до фазы биологической зрелости очень разнообразна. Кроме белоплодных форм, у которых в наружном слое кожицы или эпидермисе пигментов не содержится, окраску плода в фазе технической спелости определяют два основных пигмента, взаимоотношение которых довольно сложное и комплексное.

Фиолетовая или лиловая окраска обусловлена антоциановыми пигментами, которые относятся к флавоноидам (полифенольным соединениям), содержащимися в вакуолях клеток кожицы эпикарпия плода. Чем больше клеточный слой содержит пигментов, тем темнее окраска плода. Для плодов баклажана основной агликон антоцианинов – дельфинидин, который дает синевато-фиолетовую окраску. У различных сортов баклажана с ним сцеплено различное число глюкозидов и образуются следующие антоцианы: дельфинидин 3-кафейолрутино-зид-5-глюкозид, дельфинидин 3-(p-кумароилрутинозид)-5-глюкозид (на-сунин), дельфинидин-3-рутинозид (тулипанин), дельфинидин-3-глюко-зид и др., обусловливающие розовую, красноватую или алую, фиолетовую, синеватую или лиловую окраски. Свет, температура, ферменты и повреждение клеток эпидермиса сильно влияют на процессы окисления антоцианов.

На окраску плода баклажана влияет также наличие пигментов хлорофилла (а и b), которые расположены в субэпидермальных клетках. При отсутствии антоциана (или если он присутствует незначительно), зеленые пигменты могут наблюдаться в кожице плода. Однако когда антоциан присут- ствует в значительном количестве, трудно определить, присутствует хлорофилл или нет. В этом случае наличие хлорофилла может быть определено осмотром места прикрепления плода к плодоножке или надрезом плода в продольном направлении и осмотром свежей окраски (зеленая – хлорофилл присутствует, белая – хлорофилл отсутствует). Так как хлорофилл является темным фоном для антоциана, то его наличие усиливает визуальное проявление темной окраски плода.

Распределение антоцианов или хлорофилла может быть однородным или нет. Если распределение неоднородное, то проявляется сетчатость (плоды покрыты сетчатым узо-ром), полосатость или неровность окраски поверхности плода. В зависимости от генотипа, свет влияет на синтез антоциана, так как он активизирует различные ферменты, задействованные его в биосинтезе. Поэтому некоторые части плода могут быть менее окрашенными, чем другие части, когда имеется затенение (неравномерное распределение окраски), а под чашечкой цветка антоциан вообще может отсутствовать.

Условия выращивания сильно влияют на синтез и на диссимиляцию пигментов. Например, низкая освещенность (из-за избыточности роста, конструкции теплицы), пониженная температура и недостаток минерального питания, а также болезни могут способствовать потере окраски плода (светлая окраска, пятнистость).

На восприятие окраски плода баклажана визуально влияет много факторов:

-

1. качественный состав пигментов;

-

2. количество присутствующих пигментов;

-

3. глянцевость восковой кожицы;

-

4. освещение плода.

Проявление окраски плода можно разделить на 4 основные группы:

-

1. доминирующая окраска (которая варьирует от зеленого или белого до множества оттенков лилового, фиолетового и черного);

-

2. интенсивность доминирующей окраски;

-

3. дополнительная окраска (с таким же разнообразием как в п. 1);

-

4. распределение окраски.

Другие характерные особенности проявления окраски:

-

1. интенсивность окраски плода под чашечкой цветка;

-

2. окраска мякоти (зеленая, когда есть хлорофилл, белая – когда хлорофилла нет).

Список литературы Культурный баклажан - происхождение, задачи селекции и генетические источники

- ACCIARRI N., RESTAINO F., VlTELLI G., PERRONE D., ZOTTINI M., PANDOLFINI T., SPENA A., ROTINO G.L., 2002. Genetically modified parthenocarpic egg2 plants: improved fruit productivity under both greenhouse and open field culti2 vation. Bio2technol. 2: http://www.biomedcentral.com/147226750/2/4

- ALBA V., LOTTI T., D'ALESSANDRO A., MENNELLA G., RICIARDI L., SUNSERI F., 2005. Genetic diversity on African eggplant: molecular and chemical analyses. Proc. XLIX Italian Soc. Agric. Gen. Ann. Congress, 12215 Sept., Potenza, Italy: 1352139.

- ANASO H.U., 1991. Comparative cytological study of Solarium aethiopicum Gilo group, Solarium aethiopicum Shum group and Solarium anguivi. Euphytica 53(2): 81285.

- ANASO H.U., OKEREKE G.U., UZO JO., 1990. Breeding for high yield of berries and improved yield attributes in Solarium aethiopicum L. Tropical Agric. 67(4): 37125. ANO G., 1989. The interspecific hybridization, a source of variability: an exam2 ple the eggplant. ActaHort. 242: 1512154.

- BUKENYA Z.R., 1994. Solarium macrocarpon: an underutilised but potential vegetable in Uganda. Proceedings XHIth Plenary Meeting AETFAT (J.H.Senyani and A.C. Chikuni, eds), 17224, Malawi.

- BUKENYA Z.R., CARASCO J.F., 1994. Biosystematic study of Solarium macro2 carpon -S. dasyphyllum complex in Uganda and relations with Solarium lin2 naeanum. East African Agric. For. J. 59(3): 1872204.

- BUKENYA Z.R., HALL J.B., 1987. Six cultivars of Solarium macrocarpon (Solanaceae) in Ghana. Euphytica 17(1): 91295.

- CARUSO G., 2001. Morpho2physiological characterization of Solanum aethiopicum L. Gilo group. Agric. Mediterr. 131(324): 1532163. CARVALHO A.C.P.P., RIBEIRO R.L.D., 2002. Analise da capacidade combinato2 ria em cruzamentos dialelicos de tres cultivares de jiloeiro. Hortic. Brasil. 20(1): 48251.

- CHOUDHURY B., 1976. Vegetables. 4th Revised Edition National Book Trust, New Delhi, India. COBORU, 2006. Research Centre for Cultivar Testing, COLLONNIER C, FOCK I., KASHYAP V., ROTINO G.L., DAUNAY M.C, LlAN Y, MARISKA IK., RAJAMM.V., SERVAES A., DUCREUX G., SIHACHAKR D., 2001. Applications of biotechnology in eggplant. Plant Cell, Tiss. Org. Cult. 65(2): 912 107.

- DAUNAY M.C, CHAPUT M.H., SIHACHAKR D., ALLOT M., VEDEL F., DU2CREUX G., 1993. Production and characterization of fertile somatic hybrids of eggplant {Solanum melongena L.) with Solanum aethiopicum L. Theor. Appl. Genet. 85, 627: 8412850.

- DAUNAY M.C, GEBHARDT C, HENNART J.W., JAHN M., LESTER R.N., 2006. Genetic resources of eggplant (Solanum melongena L.) and allied species: a new challenge for molecular geneticists and eggplant breeders. Plant and Animal Genome XIV Conference, January 14218, 1452139, San Diego, California.

- DAUNAY M.C., LESTER R.N., 1988. The usefulness of taxonomy for Solanaceae breeders, with special reference to the genus Solarium and to Solarium melon2 gena L. (eggplant). Cap. New. 7: 70279.

- DAUNAY M.C., MAGGIONI L., LIPMAN E., 2003. European Cooperative Programme For Crop Genetic Resources Network, Solanaceae Genetic Resources in Europe. Report of two meetings: 21 September 2001, Nijmegen, The Netherlands and 22 May 2003, Skierniewice, Pol2and.

- DOGANLAR S., FRARY A., DAUNAY M.C., LESTER R.N., TANKSLEY S.D., 2002a. A comparative genetic linkage map of eggplant {Solarium melongena) and its implications for genome evolution in the Solanaceae. Genetics 161: 169721711. DOGANLAR S., FRARY A., DAUNAY M.C., LESTER R.N., TANKSLEY S.D., 2002b. Conservation of gene function in the Solanaceae as revealed by comparative mapping of domestication traits in eggplant. Genetics 161: 171221726.

- DONZELLA G., SPENA A., RОTTNO G.L., 2000. Transgenic parthenocarpic egg2 plants: superior germplasm for increased winter production. Mol. Breed. 6(1): 79286

- ECP/GR EGGPLANT DATABASE, 2006.

- FAOSTAT Data, 2008. Agricultural Data,

- FAROOQUI M.A., RAO A.V., JAYASREE T., SADANANTDANTA., 1997. Induction of atrazine resistance and somatic embryogenesis in Solanum melongena. Theor. Appl. Genet. 95: 7022705.

- FRANKLIN G., LAKSHMI SITA G., 2003. Agrobacterium tumefaciens2mediated trans2formation of eggplant (Solanum melongena L.) using root explants. Plant Cell Rep. 21:5492554.

- FRARY A., DOGANLAR S., DAUNAY M.C., TANKSLEY S.D., 2003. QTL analysis of morphological traits in eggplant and implications for conservation of gene func2 tion during evolu2tion of solanaceous species. Theor. Appl. Genet. 107: 3592 370.

- FURINI A., WUNDER J., 2003. Analysis of eggplant (Solanum melongena)2relat2 ed germplasm: morphological and AFLP data contribute to phylogenetic inter2 pretations and germplasm utilization. Theor. Appl. Gen. 108(2): 1972208.

- GOWDA P.H.R., SHIVASHANKAR K.T., JOSHI S.H., 1990. Interspecific hybridiza2tion between Solanum melongena and Solanum macrocarpon: study of the F) hybrid plants. Eu2phytic48(l): 59261.

- JARL C.I., RIETVELD EM., DE HAAS J.M., 1999. Transfer of fungal tolerance through interspecific somatic hybridisation between Solarium melongena and S.torvum. Plant Cell Rep. 18: 7912796.

- KARIHALOO J.L., BRAUNER S., GOTTLIEB L.D., 1995. Random amplified poly2 morphic DNA variation in the eggplant, Solarium melongena L. {Solanaceae). Theor. Appl. Ge2net. 90(6): 7672770.

- KARIHALOO J.L., GOTTLIEB L.D., 1995. Allozyme variation in the eggplant, Solanum melongena L. {Solanaceae). Theor. Appl. Genet. 90(324): 5782583. KARIHALOO J.L., KAUR M., SINGH S., 2002. Seed protein diversity in Solanum me2longena L. and its wild and weedy relatives. Genet. Res. Crop Evolution 49(9): 5332539.

- KASHYAP V., VINOD KUMAR S., COLLONNIER C, FUSARI F., HAICOUR R., ROTI2 NO G.L., SLHACHAKRD., RAJAMM.V., 2003. Biotechnology of eggplant. Scientia Hort. 97(1): 1225.

- KUMAR P.A., MANDAOKAR A., SREENIVASU K., CHAKRABARTI S.K., BISA2RIA S., SHAEMA S.R., KAUR S., SHARMA R.P., 1998. Insect2resistant transgenic brinjal plants. Mol. Breed. 4(1): 33237.

- LESTER R.N., 1986. Taxonomy of scarlet eggplants, Solanum aethiopicum L. Acta Hort. (ISHS) 182: 1252132. LESTER R.N., 1998. Genetic resources of cap2 sicum and eggplants. Xth EUCARPIA Meeting on Genetic and Breeding of Capsicum and Eggplant. 25230, Avignon, France.

- LESTER R.N., DAUNAY M.C., 2003. Diversity of African vegetable Solanum species and its implications for a better understanding of plant domestication. KNIIPFER, H., OCHMANN, J. (eds); Rudolf Mansfeld and plant genetic resources; Schriften zu Genetischen Ressourcen (DEU) Symposium dedicated to the 100th birthday of Ru2dolf Mansfeld; Gatersleben (DEU), 22: 1372152. LEVIN R.A., MYERS N.R., BOHS L., 2006. Phylogenetic relationship among the «spiny Solanums» (Solanum subgenus Leptostemonum, Solanaceae). Am. J.Bot. 93: 1572169.

- LEVIN R.A., WATSON K., BOHS L., 2005. A four2gene study of evolutionary rela2 tion2ships in Solanum section Acanthophora. Am. J. Bot. 92(4): 6032612. MACE E.S., LESTER R.N., GEBHARDT C.G., 1999. AFLP analysis of genetic rela2 tionships among the cultivated eggplant, Solanum melongena L., and wild rela2 tives {Solanaceae). Theor. Appl. Genet. 99: 6262633.

- MACHA E.S., 2005. African eggplants promising vegetables for home consump2 tion and sale in Tanzania. Proceedings of the Third Horticulture Workshop on Sustainable Horticultural Production in the Tropics, 26229 Nov. 2003, Maseno, Kenya.

- MAGIOLI C, MANSUR E., 2005. Eggplant {Solarium melongena L.): tissue cul2 ture,genetic transformation and use as an alternative model plant. Acta Bot. Bras. 19(1): 1392148.

- MAGIOLI C, ROCHA A.P.M., OLIVEIRA D.E., MANSUR E., 1998. Efficient shoot organogenesis of eggplant {Solarium melongena L.) induced by thidiazuron.Plant Cell Rep. 17:6612663.

- MAGIOLI C, ROCHA A.P.M., TARRE E., SANTIAGO2FERNANDES L.D., OLIVEI2RA E., KRUL W.R., MASURE., 2001. Effect of morphological factors, antibiotics and Agrobac2terium co2cultivation in the efficiency of somatic embryogenesis of eggplant {Solanum melongena L.). J. Plant Biotechnol. 3(1): 19225. MARTIN F.W., RHODES A.M., 1979. Subspecific grouping of eggplant cultivars. Eu2phytica28: 3672383.

- MUELLER L.A., SOLOW T.H., TAYLOR N., SKWARECKI B., BUELS R., BlNNS J., LIN CH., WRIGHT M., AHRENS R., WANG Y., HERBST E.V., KEYDER E.R., MENDA N., ZAMIR D., ANKSLEY D, 2005. The SOL Genomic Network. A comparative resource for Solanaceae biol2ogy and beyond. Plant Physiol. 138: 131021317. OLMSTEAD R.G., PALMER J.D., 1997. Implications for the phylogeny, classifi2 cation, and biogeography of Solanum from cpDNA restriction site variation. Systematic Bot. 22(1): 19229.

- OMIDIJI M.O., 1983. Evaluation of some Fj hybrids and cultivars of the local eggplant, Solanum gib Raddi in South2Western Nigeria. Acta Hort. 123: 91298. PESSARAKLI M.M., DRIS R., 2004. Pollination and breeding of eggplants. Food, Agric. Environ. 2(1): 2182219.

- PRABHAVATHI V., YADAV J.S., KUMAR P.A., RAJAM M.V., 2002. Abiotic stress in transgenic eggplant {Solanum melongena L.) by introduction of bacterial man2 nitol phospho2dehydrogenase gene. Mol. Breed. 9(2): 1372147.

- PROHENS J., BLANCA J.M., NUEZ F., 2005. Morphological and molecular vari2 ation in a collection of eggplants from secondary center of diversity: implica2 tions for conservation and breeding. J. Am. Soc. Hort. Sci. 130(1): 54263. RAHMAN M.A., RASHID M.A., SALAM M.A., MASUD M.A.T., MASUM A.S.M.H., HOSSAIN M.M., 2002. Performance of some grafted eggplant genotypes on wild Solanum root stocks against root2knot nematode. OnLine J. Biol. Sci. 2(7): 4462 448.

- RIZZA F., MENNELLA G., COLLONNIER C, SlHACHAKR D., KASHYAP V., RA2JAM M., PRESTERA M., ROTINO G., 2002. Androgenic dihaploids from somatic hybrids be2tween Solanum melongena and S. aethiopicum group gilo as a source of resistance to Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. Plant Cell Rep. 20(11): 102221032.

- SAKATA Y., LESTER R.N., 1997. Chloroplast DNA diversity in brinjal eggplant (Sola2tium melongena L.) and related species. Euphytica 97: 2952301. SCHAFF DA., JELENKOVIC G., BOYER CD., POLLACK B.L., 1982. Hybridization and fertility of hybrid derivatives of Solarium melongena L. and Solanum macro2 carpon L. Theor. Appl. Genet. 62(2): 1492153.

- SEEDQUEST, 2006. Information Services for Seeds Professional. www.seedquest.com.

- SEEK A., 1997. Conservation and utilization of germplasm of traditional African vegeta2bles in Senegal. In: Traditional African vegetables. Guarino L. (ed). Proceedings of the IPGRI International Workshop on Genetic Resources of Traditional Vegetables in Africa: Conservation and Use, 29231 August, Nairobi, Kenya.

- SHARMA P., RAJAM M.V., 1995. Genotype, explants and position effects on organo2genesis and embryogenesis in eggplant (Solanum melongena L). J. Exp. Bot. 46: 132141.

- SIDHU A.S., BAL S.S., BEHERA T.K., RANI M, 2005. An outlook in hybrid egg2 plant breeding. J. New Seeds 6 (2/3): 15229.

- SINGH A.K., SINGH M., SINGH A.K., SINGH R., KUMAR S., KALLOO G., 2006. Genetic diversity within the genus Solanum (Solanaceae) as revealed by RAPD markers. Current Sci. 90(5): 7112716.

- SOL GENOMIC NETWORK, 2006.

- STEDJE B., BUKENYA2ZlRABA R., 2003. RAPD variation in Solanum anguivi Lam. and S. aethiopicum L. (Solanaceae) in Uganda. Euphytica 131(3): 2932297. SWARUP V., 1995. Genetic resources and breeding of aubergine (Solanum mel2 ongena L). Acta Hort. 412: 71279.