«Культурный компас» международных социологических рейтингов об «Организационной культуре» приарктических государств

Автор: Кудряшова Е.В., Макулин А.В., Опнков М.Ю., Сун Я., Янь К.

Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth

Рубрика: Северные и арктические социумы

Статья в выпуске: 58, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена сравнительному анализу открытых данных международных социологических Интернет-ресурсов («Trompenaars Hampden-Turner Connecting Viewpoints», «Hofstede Insights Ltd») в отношении приарктических стран. Как известно, модели Ф. Тромпенаарса, Г. Хофстеде ориентированы на исследование различий деловых культур и анализ кросс-культурной коммуникации, т. е. изучение национальных особенностей организационной культуры стран мира, их «культурного компаса». Актуальность предложенной тематики продиктована рядом факторов: во-первых, Арктический регион - это область геополитической конкуренции России и преимущественно западных стран; во-вторых, важнейшим элементом в борьбе за геополитическое превосходство является «организационная культура» как важнейший элемент «мягкой силы»; в-третьих, важно понимать, как западные социологические модели видят соотношение (схожесть и различия) культурных факторов на примере ключевых стейкхолдеров в Арктическом регионе; в-четвёртых, немаловажно определить место, которое занимает Россия в данных рейтингах; в-пятых, западные попытки сдерживания России в регионе определяют необходимость привлечения в анализируемую выборку данных не только о членах Арктического совета (представленного за исключением России только странами НАТО), но и союзниках России в рамках БРИКС, в частности данных об организационной культуре Китая, имеющего долгосрочные интересы в Арктическом регионе. В рамках такой логики возникает ряд вопросов, которые заключаются в следующем: как западные Интернет-ресурсы «видят» организационную культуру разных стран и как полученные данные коррелируются друг с другом в свете современной геополитической обстановки. Сопоставление результатов разных моделей и полученных на их основе статистических результатов может приводить к нетривиальным выводам, в частности о научной составляющей таких рейтингов и их влиянии на деловой имидж стран в мире в целом и Арктическом регионе в частности.

Культурный компас, национальная культура, стейкхолдер, модель, арктика, корреляция культур, арктический совет

Короткий адрес: https://sciup.org/148330954

IDR: 148330954 | УДК: 303.723(985)(045) | DOI: 10.37482/issn2221-2698.2025.58.159

Текст научной статьи «Культурный компас» международных социологических рейтингов об «Организационной культуре» приарктических государств

DOI:

Паноптический, или энциклопедический, анализ (а именно широта научного взгляда приходит на ум, когда мы говорим о бескрайних просторах Арктики и количестве геополитических сторон, заинтересованных в её освоении) непременно предполагает, что новые знания встречаются именно на перекрёстках междисциплинарных методологий и пересечениях границ разных областей знаний и моделей. Системное видение всегда ведёт к тому, чтобы большие данные не были скрыты от него пеленой сухой статистики, перманентно стелящей-ся над «океаном арктической информации». Сравнительно-аналитический подход непременно должен проникать на известную глубину фактов и извлекать из темноты на свет актуальные знания для всех заинтересованных в изучении и освоении Арктики стейкхолдеров.

Не секрет, что заинтересованность в исследовании Арктики сейчас есть не только у тех стран, которые граничат с ней, но также и тех, которые не имеют с ней прямой географической связи, следовательно, на современном этапе этот интерес необходимо рассматривать через призму существенных трансформаций, важнейшая из которых — так называемый переход от «Пустого к Полному Миру». Метафора «Пустого Мира», озвученная в докладе Римского клуба (2018 г.), отражает многотысячелетнюю историю человечества, когда оно волнообразно, за счёт движения пионеров и сдвигания фронтира вовне неуклонно расширяло границы мира, но по причине слабости производственных систем не способно было в течение достаточно длительного отрезка времени оказать сколько-нибудь существенное воздействие на обширные природные ландшафты.

Круги культурного и экономического расширения, исходившие из разных центров человеческой цивилизации, расходившиеся и коллективно синхронизировавшиеся по всей планете в форме, которую условно можно проассоциировать со спиралевидными автоволнами, перманентно накладывались, усиливали или поглощали друг друга, образуя невидимый узор потенциального влияния и вполне видимый контур государственных и экономических границ, определяемый как конкретными усилиями отдельных государств, так и чисто географическими и климатическими факторами. Известная «громадность мира» до поры до времени поглощала воздействия Человека. С наступлением эпохи «Полного Мира» человечество не только освоило и заняло всё, что можно было освоить и занять, но и вышло к рубежам, которые ранее считались неосваеваемыми, в частности к границам Арктики. Отличительной особенностью «Полного Мира» стало то, что влияние «экономики» стало посягать на экосистему, и рост экономики должен был «наткнуться» на известные пределы планеты Земля, следуя закону сохранения материи и энергии (Первому закону термодинамики), вынуждая человечество искать пути интенсивного развития. В таких условиях природа и экосистема стали рассматриваться не как «мастерская» или бездонная «кладовая» человечества, но как стейкхолдер, т. е. «живой» субъект планетарных синергетических и кибернетических отношений, который имеет и «преследует» свои «интересы». В данном случае отношения природы и общества всё больше приобретают ноосферный характер.

Примечательно, что фундаментально меняется и само общество. Знаменитая метафора К. Поппера об «облаке и часах», т. е. открытом и закрытом обществе, уже не может оставаться единственным ориентиром и критерием, благодаря которому «открытое» всегда противопоставляется «закрытому», а «свободное» — «несвободному». В условиях перехода от пустого мира к полному открытое общество также теряет свой идейный смысл, т. к. открыто уже практически всё, в этом случае становится понятным, что дальнейшее развитие открытого общества — это условно циклический переход в свою противоположность.

Возвращаясь к метафоре «океана арктической информации», следует отметить, что осваиваться этот океан будет именно в свете борьбы условных «облака» и «часов», т. е. смешанных стратегий открытого и закрытого типов общества. Этот синтез будет рождать вполне известные и новые культурные дилеммы как в отношениях разных стран, так и внутри них самих. Изоляционизм в освоении Арктики будет конкурировать с международной кооперацией, открытые данные в освоении Арктики будут перемежаться закрытыми данными национальной безопасности и задачами стратегического характера. Общее пользование Арктикой будет определять так называемую «трагедию общин» в международных «арктических делах», когда отдельные пользователи, имеющие открытый доступ к общему благу всех пользователей и не имеющие исключительных прав на него, будут приводить к истощению общего ресурса своими нескоординированными действиями. Решение этой дилеммы лежит в плоскости баланса между нуждами пользователей и степенью истощения ресурсов. Следовательно, Арктика становится центром притяжения для многих игроков, стейкхолдеров. Понятно, что моделирование такого баланса стратегий арктических игроков носит сложный характер. Общая направленность нескоординированных действий по-прежнему продолжает оставаться в рамках так называемой «игры с нулевой суммой», когда выигрыш одной стороны обязательно фундирует полный проигрыш для другой стороны.

Поиск арктического «равновесия Нэша», т. е. такого набора стратегий в игре для двух и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют, представляется важнейшей задачей формирования «многопользовательского управления» (англ. multi-stakeholder governance), цель которого заключается в обеспечении наилучшего качества в принятии решений.

Последнее невозможно без перехода от так называемых смартмобов (англ. smart mob — умная толпа) к умным стейкхолдерам (англ. smart stakeholders).

Условием реализации данного перехода должна стать интероперабельность игроков-стейкхолдеров, т. е. их функциональная совместимость в обучении, науке, производстве, инновациях и, конечно, культуре. Гибкие навыки (англ. soft skills) и профессиональные навыки (англ. hard skills) должны сочетаться с функциональной грамотностью (англ. functional literacy) всех участников процесса.

Также нельзя забывать о других проблемах, например о «трагедии антиобщин», когда обладатели исключительных прав на прорывные арктические технологии или некое благо максимизируют только свою прибыль. Так, например, патентные отчисления автору изобретения, которое использовано в производстве товара, могут привести к нерентабельности продукта-товара, если патентов очень много. Причём страдают все: авторы патентов (недоимки), производители (вынуждены повышать цену и меньше продавать), потребители (покупать втридорога).

Ещё одним фактором, определяющим современное освоение Арктики, становятся так называемые дизруптивные технологии и инновации, составляющие суть «созидательного разрушения» (вариант: «креативное разрушение» — нем. Schöpferische Zerstörung, англ. Creative Destruction). Термин был популяризирован экономистом Йозефом Шумпетером в 40-х гг. XX в. Иными словами, вызовы, заявленные так называемой Индустрией 4.0, создают проблему, которую можно условно обозначить как Арктика 4.0. Теперь уже не пар и сталь, электричество и атомная энергия, компьютеры, т. е. всё то, что составляло движущую силу трёх минувших промышленных революций, будет определять устойчивое развитие мира, но появление интеллектуальных машин, Интернета вещей, больших данных будет задавать векторы развития экономического, социального и даже культурного развития человечества.

Получить необходимые преимущества в безусловно конкурентной арктической среде можно будет единственно путём работы с большими данными, т. е. посредством извлечения элементов не только прорывной технической информации, но и массивов информации о мягкой силе геополитических игроков, об организационной культуре стран, их культурном коде, их способности противостоять «лингвистическому империализму», умению сохранять культурный суверенитет в эпоху искусственного интеллекта и больших лингвистических моделей.

В связи с этим обратим внимание на ряд существующих методологий, приоткрывающих за счёт широких лонгитюдных социологических исследований ряд вопросов, которые, с одной стороны, относятся к описанию того, как страны действуют за счёт наиболее общих, присущих именно этим странам культурно-ценностных ориентиров, с другой стороны — как эти страны могут взаимодействовать, например, в рамках освоения Арктики, насколько совместимы их организационные культуры и как существующие модели и рейтинги, построенные на основе широких социологических опросов, отражают эту организационнокультурную совместимость / несовместимость.

Методология исследования «культурного компаса» приарктических стран

Среди множества [1, Ашурбеков Р.Х.] социологических методик можно выделить Всемирный обзор ценностей (англ. World Values Survey, WVS) и так называемую диаграмму ценностей Инглхарта (англ. Inglehart–Welzel cultural map of the World, R.F. Inglehart). Также невозможно пройти мимо методик Г. Хофстеде (англ. Hofstede's cultural dimensions theory, G.

Hofstede), Ш. Шварца (англ. Theory of Basic Values, S. H. Schwartz) [2, Кузнецов А.Е.], Ф. Тром-пенаарса (англ. Trompenaars's model of national culture differences, F. Trompenaars, C. Hampden-Turner) 1. Примечательно, что уже имеется массив накопленных данных за несколько десятков лет исследований. Наиболее известной методикой является модель Хофстеде, ей посвящено множество работ [3, Верига В.Л.; 4, Горбунова О.А.; 5, Минков М.; 6, Мясоедов С.П.]. В последнее время стали выходить работы, посвящённые приложению моделей к конкретным странам, например КНР [7, Михельсон С.В.; 8, Скальная О.А.; 9, Хэ Я.; 10, Кикоть И.Н.]

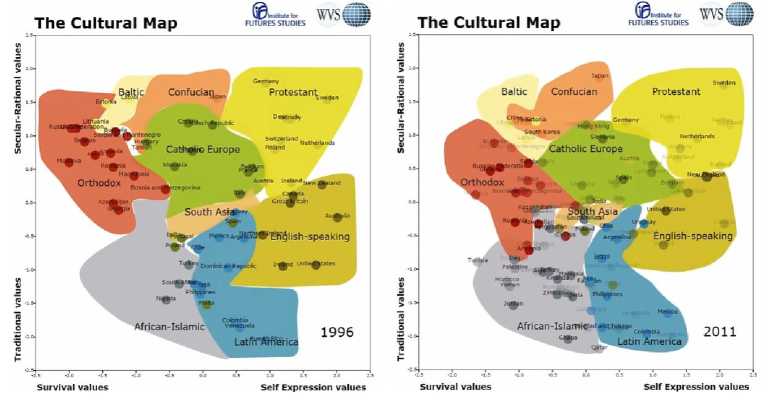

Таким образом, накоплены внушительные данные, которые выражены лаконичными моделями, в отношении некоторых из которых существуют динамические визуализации, показывающие трансформацию позиции страны за определённый период времени (например, Inglehart–Welzel Cultural Map) (рис. 1).

Рис. 1. «Культурная карта мира» Инглхарта-Вельцеля (1996–2011 гг.).

Ось y: традиционные ценности, светско-рациональные ценности; ось x: ценности выживания, ценности самовыражения 2 .

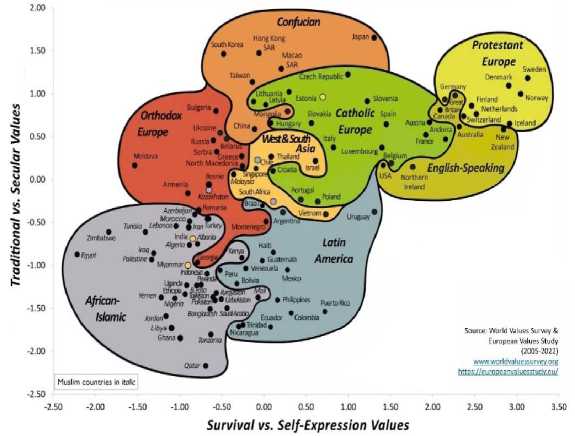

На 2023 г. соотношение по ценностям, согласно Inglehart–Welzel Cultural Map, выгля дит следующим образом (рис. 2):

The Inglehart-Welzel World Cultural Map 2023

Рис. 2. «Культурная карта мира» Инглхарта-Вельцеля (2023 г.).

Ось y: традиционные ценности vs светско-рациональные ценности; ось x: ценности выживания vs ценности самовыражения 3 .

В отношении других моделей созданы онлайн-ресурсы, позволяющие ввести в поисковые системы названия стран и увидеть их профиль, т. е. их структурированное описание посредством различных предварительно измеренных показателей.

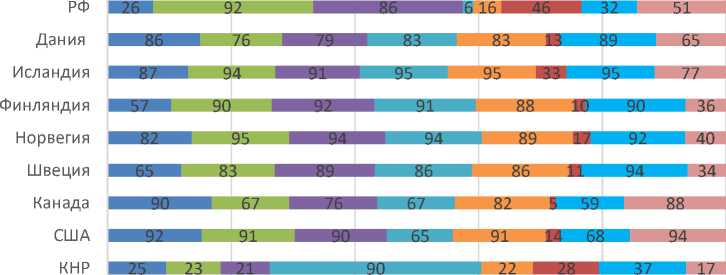

Так, например, модели Ф. Тромпенаарса (англ. Trompenaars's model of national culture differences, F. Trompenaars, C. Hampden-Turner) посвящён нидерландский Интернет-ресурс «Trompenaars Hampden-Turner Connecting Viewpoints». Разработчики утверждают, что «на сайте можно извлечь профиль для конкретной страны из их базы данных, чтобы сравнить его с другим профилем, и, следовательно, увидеть основные культурные различия в ведении бизнеса и управлении в выбранной стране. База данных Trompenaars является одним из самых богатых источников социальных и деловых данных. Исходные данные включают ответы более 100 000 респондентов из более чем 140 стран. База данных была подвергнута тщательному статистическому тестированию и интеллектуальному анализу данных. Культурные данные, культурные стереотипы и различия были проанализированы в разных странах, типах организаций, сегментах бизнеса и рынка…» 4 (рис. 3).

Ресурс позволяет сделать сравнение показателей двух любых стран.

Рис. 3. Модель национальных культурных различий Тромпенаарса (Россия / Швеция) 5 .

Воспользовавшись данным ресурсом, мы получили интересующий нас результат, в частности, показатели стран Арктического совета и КНР, которые представлены в табл. 1 и на рис. 4.

Таблица 1

Показатели стран Арктического совета и КНР (модель Ф. Тромпенаарса)

|

e |

< о |

го го го |

а: S ф CD 3 |

а: S ф со О X |

а: ct а: R S е |

а: ct го X |

а: S го |

X ^ |

||

|

1 |

Универсализм /партикуляризм |

26 |

92 |

90 |

65 |

82 |

57 |

87 |

86 |

25 |

|

2 |

Индивидуализм / коллективизм |

92 |

91 |

67 |

83 |

95 |

90 |

94 |

76 |

23 |

|

3 |

Конкретность (специальная культура) / диффузность |

86 |

90 |

76 |

89 |

94 |

92 |

91 |

79 |

21 |

|

4 |

Нейтральный / эмоциональный |

6 |

65 |

67 |

86 |

94 |

91 |

95 |

83 |

90 |

|

5 |

Достижение / аскрипция (принадлежность) |

16 |

91 |

82 |

86 |

89 |

88 |

95 |

83 |

22 |

|

6 |

Прошлое, настоящее, будущее |

46 |

14 |

5 |

11 |

17 |

10 |

33 |

13 |

28 |

|

7 |

Последовательный / синхронный |

32 |

68 |

59 |

94 |

92 |

90 |

95 |

89 |

37 |

|

8 |

Внутреннее / внешнее |

51 |

94 |

88 |

34 |

40 |

36 |

77 |

65 |

17 |

-

5 Trompenaars Hampden-Turner Connecting Viewpoints. URL: factory/culture-explore/compare-countries/ (дата обращения: 02.03.2024).

■ 1.

Universalism/Particularism

■ 2.

Individualism/Communitarianism

■ 3.

Specific/Diffuse

■ 4.

Neutral/Affective

■ 5.

Achievement/Ascription

■ 6.

Past, Present, Future

■ 7.

Sequential/Synchronic

■ 8.

Internal/External

Рис. 4. Сравнительные показатели стран Арктического совета и КНР (модель Тромпенаарса).

Также электронный ресурс «Trompenaars Hampden-Turner Connecting Viewpoints» даёт возможность получить расшифровку полученных результатов. Рассмотрим, что выражают крайние и средние значения на конкретном примере (Российская Федерация — Швеция). Полученные данные представлены в табл. 2.

Расшифровка показателей для РФ и Швеции (модель Ф. Тромпенаарса)

Таблица 2

|

1 |

Универсализм /партикуляризм |

26 — Россияне ориентированы на отношения. |

65 — Шведы, как правило, больше ценят правила в отношениях. |

|

2 |

Индивидуализм / коллективизм |

92 — Россияне имеют сильную ориентацию на личность. |

83 — Шведы, как правило, высоко оценивают индивидуальность по этому параметру. |

|

3 |

Конкретность (специальная культура) / диффузность |

86 — Россияне придерживаются очень низкого уровня личной вовлеченности в бизнес. |

89 — Шведы, как правило, придерживаются очень низкого уровня личной вовлеченности в бизнес в этом аспекте. |

|

4 |

Нейтральный / эмоциональный |

6 — У россиян очень высокая склонность к проявлению эмоций. |

86 — У шведов очень высокая склонность к сокрытию эмоций. |

|

5 |

Достижение / аскрипция (принадлежность) |

16 — Россияне склонны использовать данный им статус. |

86 — Шведы, как правило, очень высоко ценят достижения (в том, что они делают). |

|

6 |

Прошлое, настоящее, будущее |

46 — Ориентация россиян в этом плане сбалансирована между крайностями. |

11 — Шведы, как правило, очень сильно ориентируются на будущее. |

|

7 |

Последовательный / синхронный |

32 — Россияне в большей степени склонны к многозадачности, чем к выполнению одной задачи. |

94 — Шведы, как правило, в большей степени ориентированы на выполнение одной задачи. |

|

8 |

Внутреннее / внешнее |

51 — Ориентация россиян балансирует между крайностями. |

34 — Шведы, как правило, больше склонны «плыть по течению», чем стремятся взять всё под контроль. |

Также необходимо рассмотреть данные для других стран.

Следует обратить внимание на Китай и США.

-

1. Китайцы, как правило, высоко ценят отношения в этом аспекте.

-

2. — / —, как правило, высоко ценят группы в этом аспекте.

-

3. — / —, как правило, высоко ценят личное участие в бизнесе.

-

4. — / —, как правило, склонны скрывать свои эмоции.

-

5. — / —, как правило, склонны использовать свой статус.

-

6. — / —, как правило, имеют высокую ориентацию на будущее.

-

7. — / —, как правило, чаще заняты несколькими задачами, чем одной.

-

8. — / —, как правило, склонны «плыть по течению». США:

-

1. Американцы, как правило, очень высоко оценивают правила в этом аспекте.

-

2. — / —, как правило, очень высоко оценивают отдельных лиц в этом аспекте.

-

3. — / —, как правило, придерживаются очень низкого уровня личной вовлечённости в бизнес в этом аспекте.

-

4. — / — склонны скрывать, а не демонстрировать эмоции.

-

5. — / —, как правило, очень высоко ценят достижения (то, что они делают).

-

6. — / —, как правило, очень высоко ценят будущее.

-

7. — / —, как правило, больше склонны к однозадачности, чем к многозадачности.

-

8. — / —, как правило, очень склонны к тому, чтобы взять всё под свой контроль.

Используя такие данные, при допущении, что они корректны, можно строить прогностические модели взаимодействия в бизнесе, учитывая стратегии сторон. Например, в этом плане удобными инструментами, по нашему мнению, будут: теоретико-игровая модель «Дилемма заключённого», «SWOT-анализ» и др.

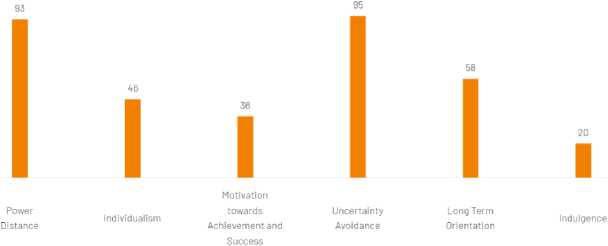

Вторым ресурсом для анализа мира ценностей разных стран выступает модель Гирта Хофстеде, но не она сама, а данные, полученные на её основе и опубликованные «The culture factor group» — действующим брендом Hofstede Insights Ltd.6 — консалтинговой финской компанией по культурной аналитике и стратегии. На сайте компании заявлено о том, что данная организация имеет офисы в 10 странах и стратегические альянсы, охватывающие более 60 стран.

Концепция голландского социального антрополога Гирта Хофстеде 7, похожая по своему предназначению на модель Ф. Тромпенаарса, также представляет собой универсальную модель определения особенностей культуры стран. В современном виде она представлена следующими показателями: Power distance index (индекс дистанции власти); Individualism vs

Collectivism (индивидуализм vs коллективизм); Motivation towards Achievement and Success (мотивация к достижениям и успеху (в русскоязычной научной литературе это параметр называется «феминность / маскулинность» — прим. ред.); Uncertainty avoidance index (индекс избегания неопределённости); Long-term orientation vs short-term orientation (долгосрочная ориентация vs краткосрочная ориентация); Indulgence vs restraint (снисходительность vs ограничение). В социологическом и социально-философском дискурсах модель Гир-та Хофстеде [11, Батаева Б.С.] известна также как «культурный компас» (англ. Culture compass). Данная метафора выражает некую исследовательскую интенцию на поиск в культуре «культурных барьеров», которые затрудняют понимание между людьми, относящимися к разным культурам и, соответственно, являющимися носителями различных культурных установок, ценностей, алгоритмов и шаблонов культурного поведения.

Бросается в глаза также и тот факт, что сама метафора о «компасе ценностей» была выражена достаточно точно ещё В. Гейзенбергом в работе «Физика и философия. Часть и целое». Он писал: «Вопрос о ценностях — это ведь вопрос о том, что мы делаем, к чему стремимся, как должны себя вести. Он поэтому ставится о человеке и для человека; это вопрос о компасе, которым мы должны руководствоваться, отыскивая свой путь в жизни. Этот компас в разных религиях и мировоззрениях получал разные названия: счастье, воля Божия, смысл и ещё многое другое. Различие названий говорит об очень глубоких различиях в структуре сознания человеческих групп, назвавших свои компасы такими именами. Я никоим образом не хочу умалять этих различий. Однако у меня складывается впечатление, что во всех формулировках речь идёт об отношении людей к центральному миропорядку» [12, Гейзенберг В.].

На сайте «Hofstede-insights»8 во вкладках «Our Models» — «Country comparison tool» можно выбрать страну и увидеть её показатели согласно вышеобозначенным критериям (рис. 5).

Рис. 5. Показатели России в «Hofstede’s Dimensions of Culture» 9 .

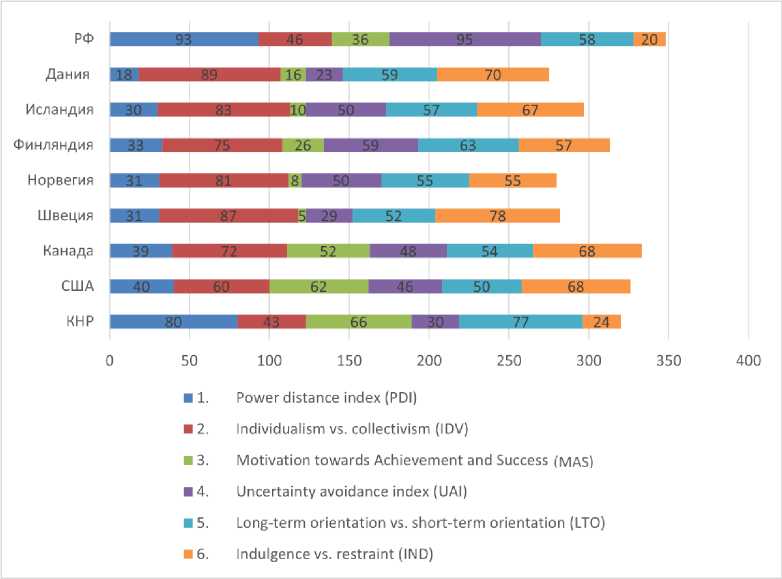

По аналогии с моделью Ф. Тромпенаарса мы можем построить таблицу данных на основе модели Г. Хофстеде (табл. 3, рис. 5).

Таблица 3

Показатели стран Арктического совета и КНР (модель Г. Хофстеде)

|

е |

< 3 о |

га с[ га т га ^ |

о: =Г CD СО 3 |

ОС CD СО Q. О X |

о: ^ I о: с е |

о: ^ I га X |

о: га Ct |

X ^ |

|

|

Индекс дистанции власти (PDI) |

93 |

40 |

39 |

31 |

31 |

33 |

30 |

18 |

80 |

|

Индивидуализм vs. коллективизм (IDV) |

46 |

60 |

72 |

87 |

81 |

75 |

83 |

89 |

43 |

|

Мотивация к достижениям и успеху (MAS) |

36 |

62 |

52 |

5 |

8 |

26 |

10 |

16 |

66 |

|

Индекс избегания неопределённости (UAI) |

95 |

46 |

48 |

29 |

50 |

59 |

50 |

23 |

30 |

|

Долгосрочная ориентация vs краткосрочная ориентация (LTO) |

58 |

50 |

54 |

52 |

55 |

63 |

57 |

59 |

77 |

|

Снисходительность vs ограничение (IND) |

20 |

68 |

68 |

78 |

55 |

57 |

67 |

70 |

24 |

Country comparison tool. URL: (дата обращения: 02.03.2024).

Рис. 5. Сравнительные показатели стран Арктического совета и КНР (модель Хофстеде).

Сравнительный анализ организационной культуры приарктических стран и Китая

Теперь мы можем сравнить результаты, полученные двумя компаниями на основе моделей Тромпенаарса и Хофстеде. Сравнение даёт интересную картину изменения показателей в этих моделях.

Итак, следующий шаг заключается в том, чтобы понять различие между показателями разных стран. Сделать это можно благодаря выявлению разницы между показателями сравниваемых стран. В целом, если мы берем 9 стран, то комбинаторный перебор даст нам конечное множество комбинаций (табл. 4).

Таблица 4

Парное сравнение стран на основе социологических данных (модель Тромпенаарса (МТ) и модель Хофстеде (МХ))

|

РФ |

1 РФ — США |

2 РФ — Канада |

3 РФ — Швеция |

4 РФ — Норвегия |

5 РФ — Финляндия |

6 РФ — Исландия |

7 РФ — Дания |

8 РФ — КНР |

|

МТ |

316 |

331 |

315 |

328 |

305 |

338 |

331 |

282 |

|

МХ |

198 |

195 |

264 |

208 |

177 |

219 |

261 |

134 |

|

США |

9 США — Канада |

10 США — Швеция |

11 США — Норвегия |

12 США — Финляндия |

13 США — Исландия |

14 США — Дания |

15 США — КНР |

|

|

МТ |

75 |

151 |

130 |

151 |

106 |

109 |

420 |

|

|

МХ |

29 |

122 |

106 |

95 |

97 |

131 |

148 |

|

|

Канада |

16 Канада — Швеция |

17 Канада — Норвегия |

18 Канада — Финляндия |

19 Канада — Исландия |

20 Канада — Дания |

21 Канада — КНР |

||

|

МТ |

172 |

181 |

190 |

161 |

94 |

363 |

||

|

МХ |

101 |

77 |

66 |

68 |

106 |

169 |

||

|

Швеция |

22 Швеция — Норвегия |

23 Швеция — Финляндия |

24 Швеция — Исландия |

25 Швеция — Дания |

26 Шве ция — КНР |

|||

|

МТ |

59 |

32 |

119 |

82 |

327 |

|

МХ |

56 |

97 |

47 |

47 |

234 |

|||

|

Норвегия |

27 Норвегия — Финляндия |

28 Норвегия — Исландия |

29 Норвегия — Дания |

30 Норвегия — КНР |

||||

|

МТ |

49 |

72 |

87 |

362 |

||||

|

МХ |

45 |

19 |

75 |

218 |

||||

|

Финляндия |

31 Финляндия — Исландия |

32 Фин ляндия — Дания |

33 Фин ляндия — КНР |

|||||

|

МТ |

115 |

102 |

327 |

|||||

|

МХ |

52 |

92 |

195 |

|||||

|

Исландия |

34 Исландия — Дания |

35 Ислан дия — КНР |

||||||

|

МТ |

93 |

404 |

||||||

|

МХ |

56 |

229 |

||||||

|

Дания |

36 Дания — КНР |

|||||||

|

МТ |

355 |

|||||||

|

МХ |

229 |

Формальный анализ полученных данных позволяет ранжировать страны по степени схожести / отличия в двух моделях (табл. 5).

Таблица 5

Сравнительная таблица ранжирования стран по степени различий (по возрастанию) в моделях Тромпенаарса (МТ) и Хофстеде (МХ)

|

Рейтинг |

Название страны |

МТ |

Название страны |

МХ |

|

Высокий уровень |

||||

|

1. |

23 Швеция — Финляндия |

32 |

28 Норвегия — Исландия |

19 |

|

2. |

27 Норвегия — Финляндия |

49 |

9 США — Канада |

29 |

|

3. |

22 Швеция — Норвегия |

59 |

27 Норвегия — Финляндия |

45 |

|

4. |

28 Норвегия — Исландия |

72 |

24 Швеция — Исландия |

47 |

|

5. |

9 США — Канада |

75 |

25 Швеция — Дания |

47 |

|

6. |

25 Швеция — Дания |

82 |

31 Финляндия — Исландия |

52 |

|

7. |

29 Норвегия — Дания |

87 |

22 Швеция — Норвегия |

56 |

|

8. |

34 Исландия — Дания |

93 |

34 Исландия — Дания |

56 |

|

9. |

20 Канада — Дания |

94 |

18 Канада — Финляндия |

66 |

|

10. |

32 Финляндия — Дания |

102 |

19 Канада — Исландия |

68 |

|

11. |

13 США — Исландия |

106 |

29 Норвегия — Дания |

75 |

|

12. |

14 США — Дания |

109 |

17 Канада — Норвегия |

77 |

|

Средний уровень |

||||

|

13. |

31Финляндия — Исландия |

115 |

32 Финляндия — Дания |

92 |

|

14. |

24 Швеция — Исландия |

119 |

12 США — Финляндия |

95 |

|

15. |

11 США — Норвегия |

130 |

13 США — Исландия |

97 |

|

16. |

10 США — Швеция |

151 |

23 Швеция — Финляндия |

97 |

|

17. |

12 США — Финляндия |

151 |

16 Канада — Швеция |

101 |

|

18. |

19 Канада — Исландия |

161 |

11 США — Норвегия |

106 |

|

19. |

16 Канада — Швеция |

172 |

20 Канада — Дания |

106 |

|

20. |

17 Канада — Норвегия |

181 |

10 США — Швеция |

122 |

|

21. |

18 Канада — Финляндия |

190 |

14 США — Дания |

131 |

|

22. |

8 РФ — КНР |

282 |

8 РФ — КНР |

134 |

|

23. |

5 РФ — Финляндия |

305 |

15 США — КНР |

148 |

|

24. |

3 РФ — Швеция |

315 |

21 Канада — КНР |

169 |

|

Низкий уровень |

||||

|

25. |

1 РФ — США |

316 |

5 РФ — Финляндия |

177 |

|

26. |

26 Швеция — КНР |

327 |

2 РФ — Канада |

195 |

|

27. |

33 Финляндия — КНР |

327 |

33 Финляндия — КНР |

195 |

|

28. |

4 РФ — Норвегия |

328 |

1 РФ — США |

198 |

|

29. |

2 РФ — Канада |

331 |

4 РФ — Норвегия |

208 |

|

30. |

7 РФ — Дания |

331 |

30 Норвегия — КНР |

218 |

|

31. |

6 РФ — Исландия |

338 |

6 РФ — Исландия |

219 |

|

32. |

36 Дания — КНР |

355 |

35 Исландия — КНР |

229 |

|

33. |

30 Норвегия — КНР |

362 |

36 Дания — КНР |

229 |

|

34. |

21 Канада — КНР |

363 |

26 Швеция — КНР |

234 |

|

35. |

35 Исландия — КНР |

404 |

7 РФ — Дания |

261 |

|

36. |

15 США — КНР |

420 |

3 РФ — Швеция |

264 |

Анализ позиций стран на трёх уровнях (высокий, средний, низкий) даёт следующие результаты. Высокий уровень схожести «культурного компаса», согласно обеим моделям, можно найти только среди западных стран, причём уровень схожести достаточно высок именно среди северных стран. Лидерами рейтинга являются Швеция — Финляндия (МТ) и Норвегия — Исландия (МХ). Также высокий уровень можно отметить у пары США — Канада. На среднем уровне в список стран, имеющих общие черты, добавляется Россия. Примечательно также и то, что в обеих моделях РФ — КНР делят 22 позицию из 36 возможных. Низкий уровень совместимости показателей, согласно обеим моделям, отмечается в тех парах, где фигурируют Россия и Китай. Пара США — КНР является максимально различной по МТ, а РФ — Швеция — по МХ.

Также нельзя не отметить существенный разброс показателей между моделями: так, МТ оценивает уровень общих ценностей пары РФ — Швеция как нижнюю границу среднего уровня, в свою очередь МХ ставит данную пару на последнюю ступень своего рейтинга.

В целом можно отметить, что оба рейтинга ставят именно Россию и Китай на нижний уровень сформированности общих культурных позиций в отношениях с западными странами. Обе модели дают очень разные результаты по ряду стран. Например, МТ оценивает схожесть США — КНР как максимально отрицательную (36 позиция), с другой стороны, МХ ставит эту же пару на нижний предел среднего уровня (23 позиция). Противоречиво выглядят и другие данные, например, РФ похожа на Финляндию, также как США на КНР (23 позиция), РФ на Швецию, как Канада на КНР (24 позиция).

Основными факторами, формирующими разницу в организационной культуре, стали следующие параметры:

-

• В рамках МТ: сразу по целому ряду показателей выявлено существенное отличие России от других стран Арктического совета (1. Универсализм / партикуляризм; 4. Нейтральный / эмоциональный; 5. Достижение / аскрипция (принадлежность); 6. Прошлое, настоящее, будущее; 7. Последовательный / синхронный). Существен-

- ный вклад в отличие организационной культуры США и Канады от таких стран как Швеция, Норвегия, Финляндия внёс параметр 8. Внутреннее / внешнее.

-

• В рамках МХ: «индекс дистанции власти» в отношениях России с другими странами, за исключением Китая; «Мотивация к достижениям и успеху» в отношениях США и Канады с одной стороны и странами Арктического совета, за исключением России и Китая, с другой.

Таким образом, оба рейтинга в отношении организационной культуры на примере приарктических стран представляются относительно совпадающими. Однако, несмотря на частичное совпадение выводов рейтингов, можно отметить, что встречаются и серьёзные противоречия.

Заключение

На основе проведённого анализа можно сделать несколько выводов:

-

1. Разработка моделей национальной и организационной культуры, а также их верификация посредством массовых социологических исследований, представляются важным направлением социальной эпистемологии, социологии и культурологии, дающим возможность взглянуть на мировое сообщество как на динамичную неоднородную систему, состоящую из множества способов культурного развития и межкультурной коммуникации.

-

2. Сравнительный анализ зарубежных социологических исследований (нидерландский Интернет-ресурс «Trompenaars Hampden-Turner Connecting Viewpoints», финский Интернет-ресурс «The culture factor group» Hofstede Insights Ltd), созданных на основе моделей национальной культуры (Ф. Тромпенаарса, Г. Хофстеде), показывает, что результаты, полученные в данных опросах применительно к приарктическим странам, в целом коррелируются друг с другом, но также есть и исключения, когда одна и та же пара занимает в рейтингах совершенно разные позиции.

-

3. Наличие явной корреляции по одним странам и отсутствие таковой по другим говорит или об ошибках в использовании первичных данных, или об использовании некорректных данных.