Культурный процесс и климатические флуктуации эпохи раннего и среднего голоцена на переднем востоке, на примере Южного Леванта и Северной Месопотамии

Автор: Амиров Ш.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 250, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена сравнительному анализу пространственного распределения памятников Южного Леванта и Северной Месопотамии эпохи раннего -среднего голоцена. Отмеченная синхронизация степени заселенности этих двух районов пояса «Плодородного полумесяца» свидетельствует о едином ритме климатических флуктуаций в Передней Азии в течение эпохи голоцена.

Голоцен, климатические флуктуации, передняя азия,

Короткий адрес: https://sciup.org/143164023

IDR: 143164023

Текст научной статьи Культурный процесс и климатические флуктуации эпохи раннего и среднего голоцена на переднем востоке, на примере Южного Леванта и Северной Месопотамии

Археологические источники имеют исключительно важное значение для исследования климатических флуктуаций эпохи голоцена не только потому, что они заполняют все его хронологическое пространство, но также потому, что они крайне чувствительны к изменениям климата и опираются на независимую от естественных наук методику датирования. Для Переднего Востока с начала – середины III тыс. до н. э. появляется возможность достаточно точного датирования культурного слоя археологических памятников, при условии обнаружения письменных документов1. Однако и для бесписьменных культур этого региона существует сопоставимая с точностью исторических источников вероятность определения хронологического положения материала с помощью типологического метода археологического исследования в совокупности с количественной оценкой вариабельности массового материала, которая позволяет строить

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01406.

1 Для втор. пол. III тыс. до н. э. датирование происходит с точностью до нескольких десятилетий.

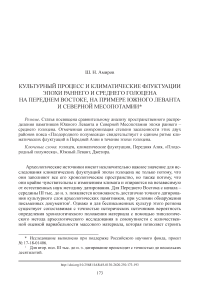

Рис. 1. «Плодородный полумесяц» Передней Азии максимально дробные схемы относительной хронологии (Amirov, Deopeak, 1997; Амиров, 2010. С. 172–250; Мунчаев и др., 2004. С. 193–209; Мунчаев, Амиров, 2016. С. 88–91). В конечном счете, типологический метод археологии позволяет датировать климатические флуктуации голоцена с большей точностью, чем любые естественно-научные методы, которые неизбежно апеллируют к 14С.

Соответственно, условием для археологического исследования климатических флуктуаций эпохи голоцена является долговременное накопление культурного слоя, который формируется в результате оседлого (или близкого к оседлому) образа жизни. Оседлый образ жизни на Переднем Востоке возникает в начале голоцена, на стадии эпипалеолита, и связан с интенсивным собирательством. С появлением земледелия сообщества людей отрываются от локусов естественного произрастания диких съедобных растений и распространяют их в широком поясе степной зоны Месопотамии, потенциально пригодном для земледелия ( Childe , 1934). Эта полоса получила название «Полумесяца плодородных земель» ( Breasted , 1906–1907) (рис. 1). Собственно, этот пояс представляет собой зону естественного дождевания, где выпадает количество атмосферных осадков, достаточное для неполивного земледелия. Наибольшее число осадков приходится на районы, расположенные в непосредственной близости от обрамляющих Месопотамскую равнину гор; по мере удаления от гор в сторону равнины количество атмосферных осадков постепенно уменьшается. Гарантированный ежегодный урожай собирают в интервале от 300 мм годовых осадков и выше. Поэтому в историческое время и в особенности в первобытности пояс культивации растений «Плодородного полумесяца» (и соответственно – оседлого образа жизни) был всегда ограничен линией изогиет примерно в 300 мм годовых осадков. Площадь «Полумесяца плодородных земель» в гумидные периоды становилась шире, чем это фиксируют современные линии изогиет, а в более аридные периоды сжималась в размерах, по сравнению с современностью ( Амиров , 2014). Распределение разновременных археологических памятников Месопотамской равнины документирует жесткую зависимость между климатическими колебаниями и расселением сообществ людей с момента возникновения производящей экономики, которая связана, прежде всего, с культивацией зерновых культур.

Южный Левант

В конце последнего ледникового периода, в течение Аллердского потепления финала плейстоцена (примерно в интервале XII – середины Х тыс. до н. э.), климат на Ближнем Востоке поступательно изменялся от холодного и влажного к теплому и сухому (см., напр.: Binford , 1968; Butzer , 1982. P. 14–34; Mayewski et al ., 2004; Issar, Zohar , 2007. P. 40–60; Robinson et al. , 2006; Weninger et al. , 2009. P. 21–23; и др.). В это время в Палестине, на протяжении более 6 тыс. лет ( Mellaart , 1975. P. 27), существовала позднепалеолитическая кебарийская культура. Местонахождения кебарийской культуры группируются главным образом в северной, наиболее увлаженной части Южнолевантийского региона. Они известны в прибрежных районах Восточного Средиземноморья: у горы Кармаль –

Кебара, Вади Фалла (Нахаль Орен); в районе Хайфы – Хайоним; в районе Бейрута – Абри Берги, Ксар Акиль, Джайта, Небаа аль Мгхара, Дур Хуейр, Бикфайя и др.; в зоне предгорий и подгорных долин: Ябруд, Айн Малахха (Эйнан), стоянка Охало II на берегу Галилейского моря, Айн Гев I ( Mellaart , 1975. P. 22; Nadel et al. , 1994) и др. Однако множество маленьких местонахождений поздней фазы кебарийской культуры было обнаружено также и в ныне аридной зоне на Синайском п-ове и в пустыне Негев (например: Рош Зин, Нахаль Зин, Ариф ан-Нага), Вади Мадамаг около Петры, Вади Рум около Акабы и др. ( Mellaart , 1975. P. 29), а также Хумр на Евфрате ( Anastasio et al. , 2004. P. 375; map 18).

Для кебарийской культуры типичными являются пещерные стоянки ( Kirkbride , 1958), но известны и открытые поселения (например: Айн Гев I и Охало II) ( Mellaart , 1975. P. 22; Nadel et al. , 1994) с жилыми конструкциями, которые представляют собой круглоплановые полуземлянки диаметром около 2 м. Для этой культуры характерны микролитические орудия, использовавшиеся в качестве вкладышей серпов ( Mellaart , 1975. P. 22). Диета носителей кебарий-ской культуры была основана на сборе диких разновидностей зерновых, орехов, фруктов и специализированной охоте на мелких копытных (Ibid. P. 22–28).

Теплый и влажный климат финала плейстоцена сменил более аридный климат начала голоцена ( Weninger et al. , 2009. P. 21–23), в условиях которого происходит формирование натуфийской эпипалеолитической культуры, существовавшей в Южном Леванте примерно в Х–IХ тыс. до н. э. ( Bar-Yosef , 1998).

Для натуфийской культуры отмечено перемещение основных базовых лагерей с прибрежной равнины в сторону предгорий. Этот факт может свидетельствовать о смещении фисташково-дубового пояса к возвышенностям из-за относительной аридизации климата на рубеже плейстоцена и голоцена ( Mellaart, 1975. P. 29, 30). Тем не менее зона распространения памятников натуфийской культуры охватывает как северную, так и центральную часть Палестины: районы горы Кармаль (Нахаль Орен, Эль-Вад или Ме’арат ха-Нахаль – пещера с восточной стороны горы) и озера Хула (Айн-Малахха, или Эйнан); долину Иордана (Телль эс-Султан или Иерихон), центральную часть Галилеи (поселение Хайоним). Охотничьи стоянки известны также в пустыне Негев ( Bar-Yosef , 1998). За пределами Палестины натуфийские слои зафиксированы в поселениях Бейда около Петры в Иордании, в ряде поселений в Сирии (таких как местонахождение Эль-Коум 1 в районе Пальмирского оазиса в центральной части Сирийской пустыни) и ряде местонахождений на Евфрате (Хумр, Абу Хурейра, Мюрейбит, Джаде) ( Anastasio et al. , 2004. P. 376; map 19).

Для носителей натуфийской культуры типичным является образ жизни, связанный с долговременным пребыванием в базовых лагерях и сезонным – в охотничьих, выдвинутых в засушливые степные районы. Для долговременных базовых лагерей, расположенных на открытой местности, характерны значительные трудозатраты на организацию жилого пространства. Жилища, как правило, круглоплановые, иногда полуземлянки. Для орудий натуфийской культуры характерным является продолжение традиции использования геометрических микролитов, аналогичных предшествующему периоду, но также отмечено использование микролитических пластин в качестве лезвий для серпов. Как и в предшествующее время, носители натуфийской культуры охотились на мелких копытных.

Объектом охоты в Палестине была чаще всего газель ( Garrod , 1957; Mellaart , 1975. P. 33; Noy , 1993; Weinstein-Evron , 1993).

Натуфийская культура является автохтонной культурой, которая продолжила развитие традиций и навыков предшествующей кебарийской. Наиболее важным событием в развитии культуры натуфийского времени следует признать возникновение относительно оседлого образа жизни в результате специализированного собирательства. Новый образ жизни сделал возможным следующий шаг – доместикацию растений и животных, что ознаменовало переход к производящей экономике ( Issar, Zohar , 2009. P. 57).

Для конца натуфийского периода есть свидетельства значительной аридиза-ции климата, иссушения озер и других источников воды. В этих условиях происходит формирование культуры докерамического неолита А (PPNA). Время существования этой культуры попадает в широкий интервал последней трети IХ – последней трети VIII тыс. до н. э. ( Mellaart , 1975. P. 45–51). Финал нату-фийской культуры совпадает с коротким периодом похолодания климата, который, видимо, коррелирует с климатическим эпизодом, известным в Европе как Малый Дриас ( Bar-Yosef , 1998; Issar, Zohar , 2007. P. 53–55; Weninger et al. , 2009. P. 21–23).

По мере возрастания аридности климата многие поселения натуфийской культуры в Палестине (например: Айн Малахха, Хайоним, Вади Фалла, Кебара, Эль-Вад) были заброшены. В то же время на некоторых поселениях (например: Вади Фалла II, Эль-Хиам 3–4, протонеолитические слои Иерихона) прослежен непрерывный переход от натуфийских слоев к раннему этапу культуры доке-рамического неолита А (PPNA). В целом может быть отмечена тенденция смещения оседлых поселений PPNA, в сравнении с предшествующим временем, в сторону Северного Леванта.

Важным результатом уменьшения сезонного выпадения осадков в конце на-туфийского периода стала перегруппировка биоценозов (вегетации растений, животных и людей) около сохранившихся постоянных источников воды. Именно в это время появляются бесспорные свидетельства наличия перманентно оседлого образа жизни и многослойных поселений с мощным культурным слоем. Для периода PPNA в Иерихоне мы имеем первые свидетельства монументальной общественной архитектуры ( Kenyon , 1957; 1993; Excavations at Jericho…, 1981; Bar-Yosef , 1986b).

Следствием аридизации климата финала натуфийской культуры – начала PPNA стала значительно бóльшая зависимость людей от вегетации растений. После длительного, длиной в несколько тысяч лет, периода специализированных сборов диких злаков и овощей в условиях аридного климата люди перешли к их целенаправленному выращиванию и селекции ( Flannery , 1973; Van Zeist, Bakker-Heeres , 1979; Zohary, Hopf , 1993).

С начала периода PPNA культивация растений становится основой экономики. В Иерихоне, Мюрейбите, Телле Карамель, Телле Абр, Абу Хурейре, Невали Чори и др. отмечена доместикация двурядного ячменя, пшеницы однозернянки и эммера, гороха и чечевицы. В это время происходит распространение культивации растений (прежде всего – злаков) за пределы территории их естественного произрастания ( Mellaart , 1975. P. 50; Pringle , 1998. P. 1446; Lev-Yadun et al. , 2006;

Issar, Zohar , 2009. P. 58–65). С другой стороны, судя по всему, единственным источником мясной пищи в течение периода PPNA была по-прежнему исключительно охота на диких животных ( Perkins , 1973; Mellaart , 1975. P. 50).

Таким образом, «докерамический неолит А» – это автохтонная культура Южного Леванта; носители этой культуры существовали в условиях продолжительного аридного климатического цикла. Судя по всему, первые опыты с культивацией диких злаков коррелируют с концом периода Малого Дриаса и продолжаются в течение докерамического неолита A (PPNA) ( Willcox et al. , 2008; 2009). В рамках этого же аридного цикла, в начале – перв. пол. VIII тыс. до н. э., культура PPNA завершает кебарийско-натуфийскую линию развития.

Аридность периода PPNA в Левантийском регионе сменила влажная фаза эпохи докерамического неолита B (PPNB). Гумидизация климата отмечена в это время на всей территории Ближнего Востока, включая Северомесопотамскую степь и примыкающие к ней районы Сирийской пустыни2, Загросские горы и Иранское плато ( Issar , 1969). В этих благоприятных климатических условиях культура PPNB распространяется вдоль всего пояса «Плодородного полумесяца». Наибольшая концентрация памятников отмечена в Великой рифтовой долине и прилегающем плато: в Негеве (Дившон, р-н Тимна), в Трансиордании (‘Айн Газзаль, Бейда, Кильва, пос. № 19) и на Средиземноморском побережье Израиля (Атлит Ям), Ливана (Бейрут, Дик эль-Мехди ) и Сирии (Телль Сукас, Рас Шамра, Сленфе) ( Galili, Nir , 1993; Mellaart , 1975. P. 65); в оазисах Сирийской пустыни (Рамад I, Телль Асвад, Эль-Коум); в районе Урфы (Гёбекли-Тепе, Гюручу-Тепе); вдоль русла Евфрата и его притоков: Чафер Харабеси, Гритил-ле, Невали Чори, Кумар-Тепе, Хайаз, Сюгут Тарласи, Бирис Месарлиги, Барак (Кархемиш), Джааде аль Мугара, Халула, Шейх Хассан, Мюрейбит, Абу Хурей-ра, Синн, Букрас; в районе течения Балиха: Асвад, Саби Абьяд II, Саби Абьяд I, Дамишлийа; в верховьях Хабура – Фахарийа; в районе Восточной Джезиры: Магзалийа; у русла Тигра и его притоков: Джинк, Немрик, Чай, Дукан ( Mellaart , 1975. P. 55–69; Cauvin , 1978; Contenson et al ., 1979; Rollefson, Simmons , 1985; Anastasio et al. , 2004. P. 378, map 21; Sagona, Zimansky , 2009. P. 37–81).

Культура PPNB в Левантийском регионе существует с конца VIII тыс. до н. э., а отдельные ее элементы доживают до последней трети VII тыс. до н. э. и отмечены даже позднее. В Палестине большинство поселений PPNB с самого начала представлены культурой развитого облика и не имеют предшествующих культурных отложений. Есть основание рассматривать культуру PPNB как абсолютно отличающуюся от PPNA, с хронологическим разрывом между ними. Непрерывность между слоями PPNA и PPNB может быть прослежена только в Северной Сирии. Распространение культуры PPNB в Южном Леванте было связано со значительными миграционными процессами из районов Северного Леванта в конце VIII – начале VII тыс. до н. э. (Issar, Zohar, 2009. P. 60–65).

Типичными жилыми конструкциями этой культуры являются здания прямоугольного плана. Для интерьера помещений характерны обмазанные известью полы, окрашенные охрой и заглубленные в пол очаги ( Mellaart , 1975. P. 55–57; Sagona, Zimansky , 2009. P. 49–57). Кремневые орудия этого времени отличаются от орудий PPNA. Микролиты исчезают повсеместно. Теперь в каменном инвентаре доминируют длинные пластины для серпов. Экономика оседлых поселений культуры PPNB была основана на культивации овощей и злаков и разведении животных. В слоях PPNB Иерихона отмечены только доместицированные зерна двурядного ячменя, эммера и однозернянки. Есть следы выращивания голозерного ячменя и дикого овса, также зафиксированы горох, чечевица и различные овощи. Носители культуры PPNB, в отличие от PPNA, уже не зависели исключительно от охоты. Они доместицировали козу, чье мясо стало основой животных белков и жиров в диете ( Mellaart , 1975. P. 66; Issar, Zohar , 2009. P. 60–65). Но в то же время в более засушливых районах, где население обитало в сезонных лагерях, экономика все еще базировалась на охоте и собирательстве ( Bar-Yosef , 1986a).

Примерно к концу VII тыс. до н. э. культура докерамического неолита завершает свое существование. С одной стороны, в это время как в Палестине, так и в Сирийской степи отмечено много поселений, покинутых людьми. В Южном Леванте, к примеру, были заброшены такие поселения, как Бейда, Иерихон, Мунхатта, Телль Фара, Вади Шуайиб, Хирбет Шейх Али и др. С другой стороны, на ряде поселений Северноголевантийского региона отмечена качественная трансформация этой культуры в культуру раннего керамического неолита. В то же время на средиземноморском побережье, в Северной Палестине, в районе оазиса Гута, в долине Бекаа сохранялись относительно благоприятные условия жизни. Размеры поселений уменьшаются, и для ряда поселений этого периода характерно полное отсутствие стационарной архитектуры. Типичным становится использование землянок. Памятники этого времени имеют характер полуоседлых поселений скотоводов ( Mellaart , 1975. P. 68, 69).

Иссушение климата в конце VII тыс. до н. э. разрушило земледельческий уклад не только в южнолевантийском регионе, но в целом в широком поясе Ира-но-Туранской зоны вегетации. Этот аридный цикл, судя по всему, и был причиной исчезновения культуры PPNB (Ibid. P. 68, 69).

Аридный цикл конца VII тыс. до н. э., очевидно, спровоцировал в Левантийском регионе миграцию людей в северном направлении, в лесную зону Средиземноморья. Другой адаптационной стратегией в условиях иссушения климата стал выбор в качестве новой экономической модели жизни полукочевого пас-торализма. Возможно, такой уклад мог сохраняться в регионе Южного Леванта в течение нескольких веков ( Mellaart , 1975. P. 68, 69; Weninger et al. , 2009. P. 28; Issar, Zohar , 2009. P. 65).

Отмеченный цикл иссушения климата сменил экстремально гумидный период, пришедшийся главным образом на перв. пол. VI тыс. до н. э. В западной части земель «Плодородного полумесяца», и в частности в Южном Леванте, есть ряд археологических поселений эпохи неолита, которые содержат щебнистые слои мощностью до двух метров: например, Айн Газзаль, Джебель Абу Тавваб, Телль Абу Сувван, Айн Рахуб, Баста и др. ( Rollefson , 2009; Weninger et al ., 2009. P. 32, 33). Эти слои связаны с отложениями ярмукской культуры раннего керамического неолита (или керамического неолита А), которые часто перекрывают отложения культуры докерамического неолита В (PPNB). Наиболее рациональным объяснением этого феномена могут быть селевые потоки в результате долговременных проливных дождей. Своим происхождением ярмукская керамика связана с сиро-киликийским очагом первичного керамического производства, но имеет следы влияния позднего этапа хассунской культуры Северной Месопотамии. В середине VI тыс. до н. э. ярмукская культура прекращает существование ( Gofer , 1998).

После значительного временного интервала ярмукскую культуру в Южном Леванте сменяет культура позднего керамического неолита – Вади Раббах (или керамический неолит В) ( Kaplan , 1958), продвинувшаяся на территорию Палестины из Северного Леванта ( Mellaart , 1975. P. 241–243). Она синхронна халафской поздненеолитической культуре и демонстрирует по ряду признаков очевидные связи с Северной Месопотамией; датируется втор. пол. VI – началом V тыс. до н. э.

Культура Вади Раббах имела значительно более широкое географическое распространение, чем ее предшественница. Ее оседлые и сезонные поселения отмечены даже в пустынных районах Негева. В то же время известно, что носители культуры Вади Раббах использовали элементы ирригации для поддержания земледелия. Наиболее значительными поселениями этой культуры в Израиле являются Айн эль-Джарба в долине Ездраелона, Кфар Гилади и Кабри в Галилее, Телль Али, Мунхатта и Иерихон VIII в долине Иордана.

Культура Вади Раббах прекращает существование в результате аридизации климата, в середине V тыс. до н. э. ( Issar, Zohar , 2007. P. 75–77). В Палестине ее сменяет гхассульская халколитическая культура. Между этими культурами зафиксирован перерыв в заселении Южного Леванта, вероятнее всего возникший в результате климатических изменений, но при этом относительно кратковременный и не абсолютный. На наиболее ранних «протогхассульских» поселениях типа Тель Цаф, в средней части долины Иордана, отмечено наличие в слое отдельных фрагментов керамики Вади Раббах ( Rosenberg et al. , 2014).

Здесь важно отметить, что в ходе своего долговременного и непрерывного развития эта культура испытывала постоянное культурное воздействие Месопотамии. Если на раннем этапе – в конце V – начале IV тыс. до н. э. (этап Беер-шева) – она находилась под влиянием убейдской культуры, то на позднем этапе (в течение IV тыс. до н. э. – этап Гхассул) была под влиянием либо евфратских урукских колоний типа Хабуба Кабира, либо северомесопотамских культур урукского круга эпохи позднего халколита. Поэтому внешний облик массовой керамики раннего и позднего этапов гхассульской культуры имеет значительные различия ( Hennessy , 1982).

С точки зрения климатических флуктуаций время существования этой культуры – это период поступательного развития гумидности в регионе, которая в IV тыс. до н. э. достигает своего максимума. Уже к началу IV тыс. до н. э. земледельческие поселения были основаны в районах, которые сейчас находятся в аридной зоне, где в настоящее время выпадает значительно менее 300–200 мм осадков, и даже в более засушливых. Многочисленные поселения разных размеров распространены от севера Израиля до Негева и Синая на юге ( Levy , 1986). Всего в Палестине насчитывается порядка 180 стационарных поселений гхас-сульской культуры, связанных с земледелием, и несколько сотен сезонных – в пустыне Негев и долине Увда (среди них Баб эд-Дра’, пещеры Лахиша и поселение H в Вади Газзех), что свидетельствует о периоде высокой влажности в регионе. В IV тыс. до н. э. климатические условия были оптимальными даже в районах, которые в настоящее время представляют собой пустыню. Относительно большое и многослойное поселение втор. пол. IV тыс. до н. э. Джава расположено в ныне пустынном районе Северной Иордании. Это было городское поселение, защищенное обводной стеной. Хозяйство было основано на земледелии с элементами ирригации и на разведении крупного и мелкого рогатого скота. Около 3000 до н. э. оно оставлено населением, что, вероятнее всего, было связано с иссушением климата ( Issar, Zohar , 2007. P. 98).

Синхронизация гхассульской культуры с культурой позднего халколита Джезиры, или убейдско-урукской последовательностью в Южной Месопотамии, позволяет предполагать, что и завершение линии ее развития может быть соотнесено с коллапсом урукской колониальной системы вдоль Евфрата. Считается, что в конце гхассульской культуры (между 3500 и 3000 гг. до н. э.) Левант прошел через две фазы крайней аридизации ( Levy , 1983; 1992; Issar, Zohar , 2007. P. 96).

Период, последовавший за концом культуры Гхассул – Беер Шева, характеризуется отсутствием значительных культурных изменений. Археологические материалы из Мегиддо ХХ/ХIХ, Бейт Шеан ХVII/ХVI, Бейт Йерах (Хирбет Ке-рак) и Телль аль-Фар’а в Северном Израиле демонстрируют преемственность материальной культуры. В то же время в течение этого периода здесь появляются разновидности керамики, типичные для Северного Леванта и Анатолии (Issar, Zohar, 2007. P. 97). На это время (3000–2700 гг. до н. э.) в Южном Леванте приходится процесс массового возникновения городских поселений, которые в целом тяготеют к районам, где в настоящее время выпадает более 300 мм годовых осадков, но известны также города в пустынных областях. Лучший пример такого города – это Арад, и его существование может быть объяснено только более влажным климатом на рубеже IV–III тыс. до н. э. Однако уже в первой трети III тыс. до н. э. отмечено прекращение жизни поселений аридного пояса Палестины, что было связано с наступлением цикла иссушения климата (Issar, Zohar, 2007. P. 107; Ben Tor, 1989). Большие города в Палестине возникают в интервале от 2700 до 2400 г. до н. э. (Issar, Zohar, 2007. P. 106; Broshi, Gophna, 1984), и, соответственно, примерно к середине III тыс. до н. э. происходит полноценное становление цивилизации в Левантийском регионе. Для городских поселений этого периода характерны массивная фортификация из камня и храмовая архитектура. Однако уже во втор. пол. III тыс. до н. э. городская цивилизация Южного Леванта испытала критические последствия аридизации климата. Ее апогей пришелся на последнюю треть III тыс. до н. э. Этот период длился несколько столетий и был причиной коллапса первой цивилизации Южного Леванта. В Северном Леванте драматические изменения имели другое оформление. Все значительные городские поселения Северной Палестины и Южной Сирии были уничтожены в результате военных столкновений. Следы насильственного разрушения обнаружены на многих крупных городских поселениях региона, включая Библос, Хаму, поселения долины Амука и др. (Issar, Zohar, 2007. P. 112).

Северная Месопотамия (Джезира) и Загрос

В Загросских горах синхронно с кебарийской культурой Леванта существовала зарзийская культура финала верхнего палеолита, которая сменяет бара-достскую культуру начала верхнего палеолита. Для зарзийской культуры характерны стоянки типа пещеры Шанидар в долине Верхнего Заба на самом севере Ирака. Эта пещера расположена в пределах лесов фисташково-дубового пояса, которые покрывали в то время подножия и нижние отроги Загросских гор. Около 10 000 л. до н. э. зарзийская культура прекращает существование ( Solecki , 1963; 1964а; Mellaart , 1975. P. 70; Nissen , 1988. P. 16, 17).

За зарзийской культурой последовал период развития протяженностью около 2 тыс. лет, одновременный натуфийской культуре Леванта. Этот этап традиционно называют по имени наиболее значительного местонахождения фазой Зави-Чеми – Шанидар. Зави-Чеми – это летний сезонный базовый лагерь площадью около 1000 кв. м, расположенный на открытом месте в четырех км к югу от пещеры Шанидар, которая использовалась для зимовок. Культурные отложения Зави-Чеми имеют мощность 2 м ( Solecki , 1964b). Отмечено возведение наземных хижин диаметром до 4 м с основаниями из речных камней. В трех строительных горизонтах зафиксированы последовательные перестройки этих конструкций. Соответственно, это сезонное поселение было многослойным и функционировало длительное время.

Для кремневой индустрии этой культуры характерно использование микролитов, особенно пластин со спинками, равно как и сегментов (lunates), подтреугольных остроконечников, сверл. Известны пластины и отщепы с выемками в основании, боковые скребки, ножи, угловые резцы. В пещере и на стоянке За-ви-Чеми обнаружены терочные камни, ступки, песты, каменные молоты и т. п. ( Perkins , 1973). Полированные кельты (тесла) появляются только в самой верхней части отложений ( Mellaart , 1975. P. 72, 73).

Фаунистические остатки из пещеры Шанидар и летнего лагеря Зави-Чеми свидетельствуют, что люди предпочитали охотиться на диких козу и овцу, но обнаружены также кости дикой свиньи, красного оленя и ряда других животных. В верхних слоях стоянки Зави-Чеми (возможно, датируемых около 8000 л. до н. э.) отмечено наличие значительного количества костей молодых особей овец, что может говорить об их разведении (Ibid. P. 71).

На обоих местонахождениях найдены земледельческие орудия (в частности, костяная обойма-держатель для вкладышей серпа; а в одном из погребений зафиксирован еще и жатвенный нож (Ibid. P. 72, 73)), хотя прямых свидетельств потребления растительной пищи не обнаружено.

Подобно натуфийской культуре, для культуры Зави-Чеми-Шанидар можно констатировать возникновение относительно оседлого образа жизни и даже предположить первые опыты доместикации мелких копытных.

Следующий этап культурного развития Загроса представляет фаза Карим Шахир, а в Хузистане – фаза Бус Морде, которые датируются примерно концом IХ –серединой VII тыс. до н. э. В Загросе известно несколько сезонных поселений этой фазы, таких как Карим Шахир, Гирд Чай, М’лефаат; Кара Чивар ( Braidwood et al. , 1960; Mellaart , 1975. P. 74). Все они имеют незначительный культурный слой. На некоторых (М’лефаат) зафиксированы следы круглоплановых (диаметром до 4 м) или овальных, заглубленных на 1,2 м в землю сооружений. В одной из конструкций был зафиксирован очаг, расколотые огнем камни, ступки, керны и отпечатки циновки ( Braidwood et al. , 1960; Mellaart , 1975. P. 74).

Набор орудий одинаков для всех местонахождений. Наиболее характерным типом орудий являются пластины с заполировкой, использованные как вкладыши для серпов, а также выемчатые и зазубренные пластины и полированные кельты (тесла). Зафиксированы также каменные ступки, терочники, песты и фрагменты каменных сосудов. Среди прочих находок отмечены маленькие, слегка обожженные глиняные фигурки, мраморные кольца и браслеты, есть бусины из кости и раковин, а также глиняные стержни и шарики.

Все кости животных из Карим Шахир принадлежат диким особям: овце или козе, зубру, газели, свинье, оленю и др.

В VIII тыс. до н. э., на позднем этапе развития докерамического неолита Загросской зоны, начинается системное освоение подгорной равнины Загроса. Одним из ранних примеров оседлого освоения равнины является поселение Телль Аликош, расположенное в полузасушливой степи, на севере Хузистана, на высоте примерно 200 м над уровнем моря, за пределами фисташкового пояса. Его возникновение может быть связано с зимним выпасом одомашненных коз и менее многочисленных овец ( Hole et al. , 1969; Mellaart , 1975. P. 74, 75; Nissen , 1988. P. 27–32). Аликош был, вероятно, сезонным, но долговременно существовавшим поселением, которое имело 5–6 строительных слоев.

На Аликоше люди собирали зерна диких овощей, которые формировали 94,6% всего количества растительных материалов, однако они уже выращивали доместицированный двурядный ячмень и пшеницу эммер (составлявших 3,4% общего количества растительных остатков), которые принесли из горной зоны вместе с сорняками и фисташками. Урожай собирали кремневыми серпами.

Архитектура поселения представлена прямоугольными домами, построенными из ломтей глины (25 х 15 х 10 см). Комнаты были маленькие (до 2,25 м в длину). Отмечены дверные проемы. На полах не зафиксированы очаги. Полы из плотной глины были покрыты циновками.

Для изготовления орудий использовался местный кремень. Характерны микролитические орудия. Также присутствуют известняковые и песчаниковые терочники и ступки, равно как и каменные сосуды ( Hole et al. , 1969; Mellaart, 1975. P. 74, 75).

Как отмечалось выше, самая ранняя керамика западной части Месопотамской равнины связана своим происхождением с Северным Левантом и датируется первой третью VII тыс. до н. э. ( Tsuneki , 2012). Однако наиболее ранние опыты изготовления крупных емкостей из глины на Переднем Востоке зафиксированы в Загросских горах, в районе Керманшаха на поселении Гандж Даре в слое D, который датируется в пределах последней трети VIII тыс. до н. э. Широкое распространение сосудов из обожженной глины в западном Загросе отмечено в перв. пол . VII тыс. до н. э. ( Mellaart , 1975. P. 80–90). Со втор. пол. VII тыс. и до середины VI тыс. до н. э. происходит несколько волн миграций носителей различных традиций изготовления керамической посуды из Загроса на Месопотамскую равнину. Первая волна широкого освоения степной Джезиры связана с хассунской культурой (ее наиболее ранним, так называемым протохассунским этапом) ( Бадер , 1989). Расселение носителей протохассунской культуры происходит в Восточной Джезире во втор. пол. (вероятно, ближе к концу) VII тыс. до н. э. Вторая волна заселения Месопотамской равнины (в начале VI тыс. до н. э.) связана с самаррской и убейдской культурами, которые сформировались и существовали вне зоны неполивного земледелия. Наконец, последняя миграция эпохи неолита на Месопотамскую равнину из Загроса связана с распространением ближе к середине VI тыс. до н. э. халафской культуры.

С точки зрения демонстрации периодов максимальной увлаженности Месопотамской равнины, наиболее наглядна аридная полоса, расположенная в настоящее время южнее степной зоны «Плодородного полумесяца», где сейчас выпадает порядка 150 мм годовых осадков. В этом поясе, который всегда находился вне зоны устойчивого неполивного земледелия, отмечены местонахождения эпохи раннего керамического неолита (хассунского времени) перв. пол. VI тыс. до н. э., позднего убейда – урукской культуры (конец V – IV тыс. до н. э.) и эпох средней – поздней бронзы – раннего железа (т. е. начиная с ХVIII–ХVII вв. до н. э. до конца II тыс. до н. э.) ( Kirkbride , 1975; Bernbeck , 1993. P. 178–186). При этом примечательно отсутствие в этом регионе материалов халафской культуры (втор. пол. VI – перв. пол. V тыс. до н. э.) и материалов всего III – начала II тыс. до н. э. (от Раннединастического времени до периода третьей династии Ура и Иссина-Ларсы) ( Амиров , 2014. С. 9, 10).

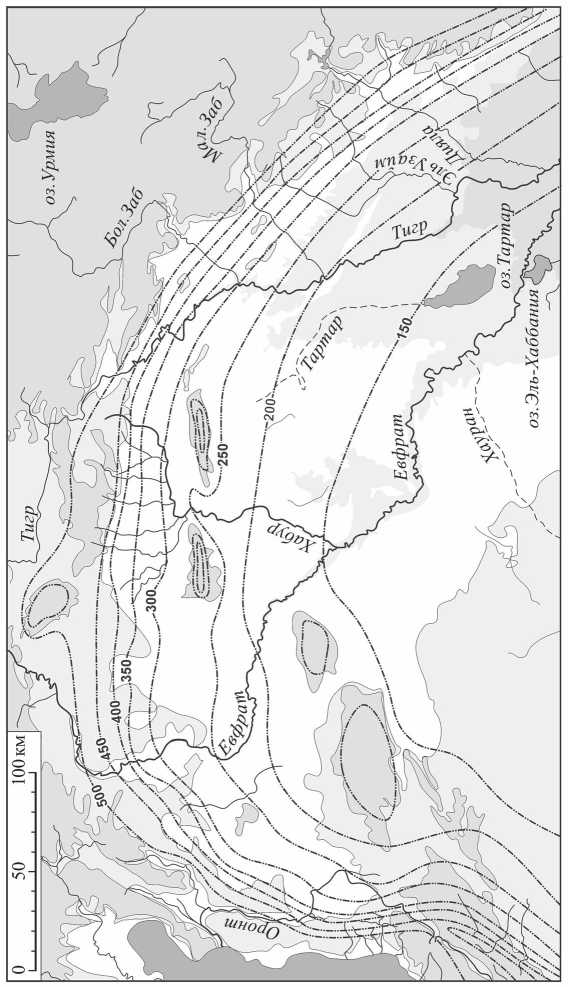

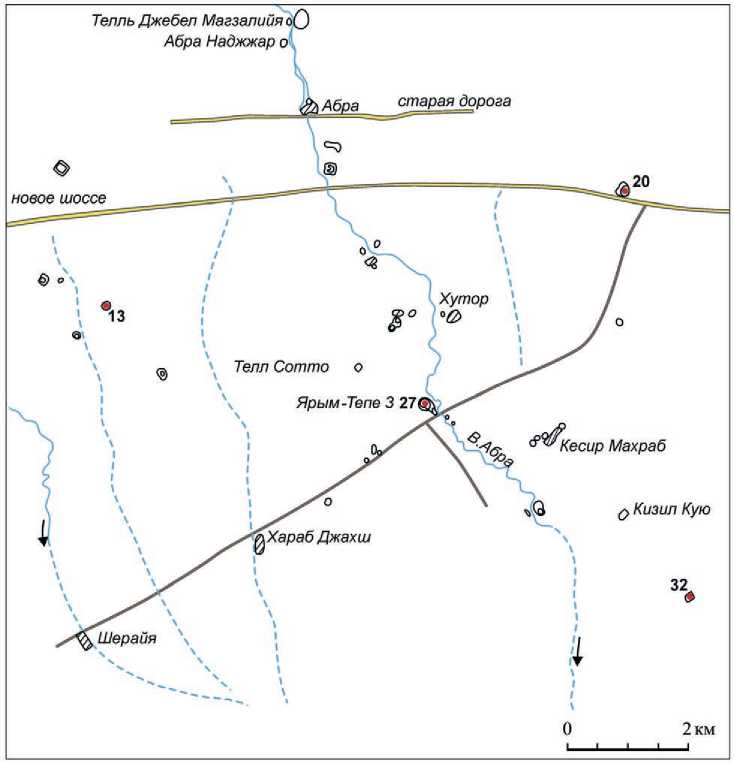

Если пики максимального увлажнения аридной зоны субтропического пояса мы фиксируем в полосе выпадения менее 200 мм годовых осадков, то наиболее чувствительно колебания климата должны отражаться на судьбе земледельческих памятников, расположенных в аридной зоне, маргинальной для неполивного земледелия ( Амиров , 2010. С. 56–62). Это южная полоса зоны «Плодородного полумесяца», и расположена она в интервале линий изогиет 250–350 мм годовых осадков. В обобщенном виде распределение разновременных памятников этой зоны в конце VII – III тыс. до н. э. выглядит следующим образом: многочисленные оседлые поселения хассунской культуры были распространены в поясе современных осадков до 200 мм (напр.: Мунчаев, Мерперт , 1981; Мунчаев и др. , 1993; Амиров , 2010. С. 30; 2014. С. 9, 10). Разведки, проведенные в районе Ярым-Тепе на площади 10 х 10 км, свидетельствуют, что в южной части «Плодородного полумесяца» хассунских памятников в три раза больше, чем халафских ( Бадер , 2008) (рис. 2; 3). Этот факт свидетельствует, что климатические условия

Рис. 2. Район Ярым-Тепе. Хассунские памятники в начале VI тыс. до н. э. были значительно более гумидными, чем во втор. пол. VI тыс. до н. э. Здесь также важно отметить, что хассунская культура, распространившись очень широко в степном поясе Джезиры на раннем этапе (этап «протохассуны» – «архаической хассуны»), на позднем этапе развития (этап стандартной хассуны) демонстрирует особенности замкнутого локального развития. Памятники, имеющие культурное своеобразие так называемой «стандартной хассуны» (времени активных торговых контактов с самаррской культурой), известны только в районах, примыкающих к Тигру, в Хабурской степи и западнее их нет. Этот факт прерывания культурных контактов требует своего объяснения и, на наш взгляд, может быть связан с изменениями экологической ситуации в Северной Месопотамии.

Халафскую культуру отделяет от хассунской определенный хронологический интервал, о чем, возможно, свидетельствуют халафские погребения, впущенные

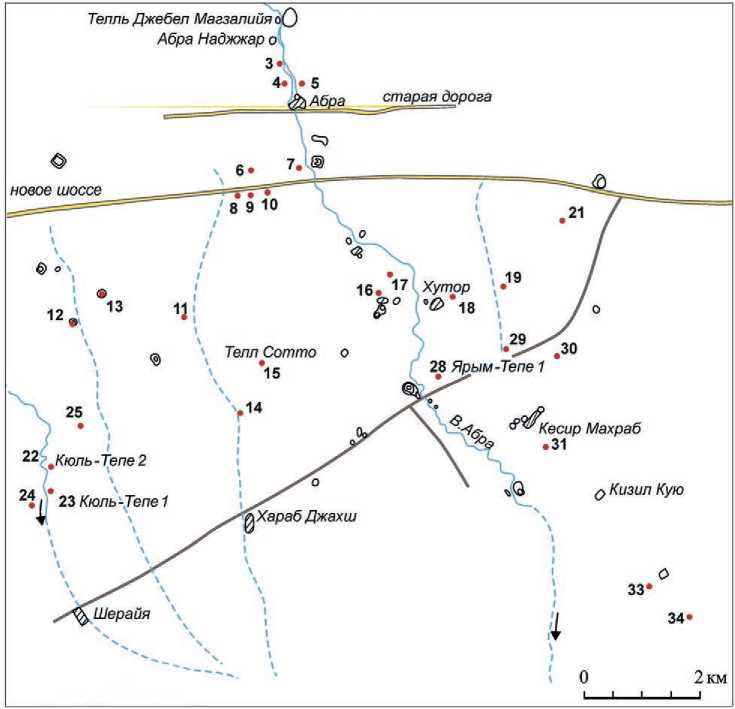

Рис. 3. Район Ярым-Тепе. Халафские памятники в слой хассунского поселения Ярым-Тепе I, уже превратившегося в телль (Мер-перт, Мунчаев, 1982. С. 43–49). Халафские оседлые поселения в Джезире также достаточно многочисленны. Всего отмечено порядка 160–200 поселений. Но их зона оседлости смещена относительно хассунских в северном направлении приблизительно на 25 км и примерно очерчена линией выше 300 мм современных годовых осадков. Климатические условия времени халафской культуры были почти аналогичны современным (Мунчаев и др., 1993; Амиров, 2010. С. 30, 57; Амиров, 2014. С. 10).

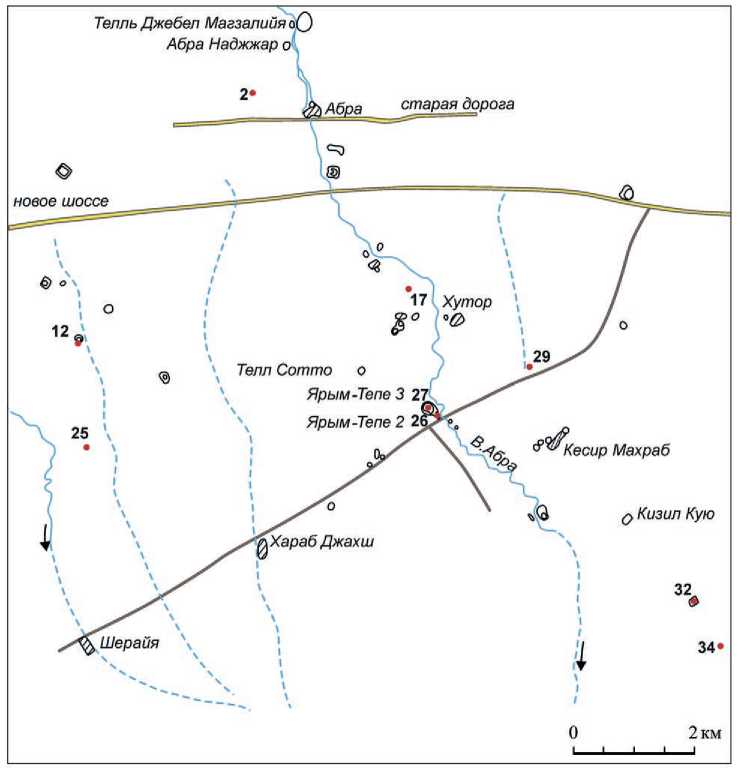

Североубейдских поселений в Северной Месопотамии количественно еще меньше, чем халафских. Наглядный пример распространения убейдских памятников в южном поясе «Плодородного полумесяца» дают разведки, проведенные

Рис. 4. Район Ярым-Тепе. Убейдские памятники в районе Ярым-Тепе (рис. 3; 4) (Бадер, 2008). Всего в Джезире зафиксировано порядка 100 памятников этой культуры. При этом следует отметить, что слои халаф-ских поселений в ряде случаев связаны с североубейдскими слоями непрерывной линией развития и аккультурации. Судя по всему, пояс земледельческой оседлости североубейдской культуры несколько смещен в северном направлении относительно халафской зоны оседлости (Амиров, 2010. С. 57, 58). Климат был более засушлив, чем в настоящее время, но в конце этого периода (рубеж V–IV тыс. до н. э.) отмечено распространение памятников убейдско-урукского облика в зоне, где в настоящее время выпадает менее 300 мм осадков.

Поселения позднего халколита с керамикой урукского облика имеют более крупные размеры и количественно значительно превосходят поселения предшествующего времени. Между позднехалколитической культурой Северной Месопотамии и предшествующей ей североубейдской часто фиксируется непрерывная линия развития. Культура этого времени развивается под влиянием шумерской цивилизации. Это первый этап городской революции и монументального строительства в Северной Месопотамии. Зона оседлости этого времени практически совпадает с расселением носителей хассунской культуры (Амиров, 2010. С. 59; 2014. С. 10). Этот факт свидетельствует о втором цикле максимальной гумидизации эпохи голоцена в IV тыс. до н. э.

С начала III тыс. до н. э. в Восточной Джезире происходит оформление культуры «Ниневия 5», которая, с одной стороны, демонстрирует прерывание связей с Южной Месопотамией, но с другой – сохраняет преемственность непрерывного существования на поселениях предшествующего времени. Так, в начале периода «Ниневия 5» и количество памятников, и территория их распространения остались такими же, как и во втор. пол. IV тыс. до н. э. ( Амиров , 2010. С. 59–61). В интервале ХХIХ–ХХVII до н. э. на ряде поселений в южном поясе «Плодородного полумесяца» фиксируется ухудшение условий жизни, связанное с началом цикла аридизации климата. К середине периода «Ниневия 5» отмечено резкое сокращение количества поселений в южном поясе расселения этой культуры ( Мунчаев и др. , 2004; Мунчаев, Амиров , 2016; Amirov , 2014).

В середине – втор. пол. III тыс. до н. э. иссушение климата поступательно прогрессирует, захватывая северные, более увлажненные участки земель «Плодородного полумесяца». В то же время на фоне медленного процесса аридизации климата во втор. пол. III тыс. до н. э. в Северной Месопотамии появляются настоящие городские поселения с фортификацией «короновидного» («Kranzhugel») типа и свидетельства вооруженных конфликтов уже аккадского времени. Для последней четв. III тыс. до н. э. отмечается минимальное количество поселений (порядка 80) и их группировка в самой северной части «Плодородного полумесяца». Этот период апогея аридизационного цикла III тыс. до н. э. известен как Аккадский климатический коллапс ( Weiss et al. , 1993).

Наконец, максимальное количество поселений (более 270), причем распространенных к тому же только в Восточной Джезире (от Тигра до Вади Ханзир, в центральной части Хабурской степи, т. е. на значительно меньшей площади), отмечено для периода ХVIII–ХVI вв. до н. э. (это памятники с так называемой хабурской расписной керамикой) ( Staubwasser, Weiss , 2006; Ristvet, Weiss , 2005).

Синтез наблюдений в Северной Месопотамии и Южном Леванте

Таким образом, наблюдения, сделанные над распределением разновременных археологических памятников в разных районах «Плодородного полумесяца», а именно – в Джезире и Южном Леванте, дают очевидный пример синхронных климатических флуктуаций на Переднем Востоке в эпоху раннего – среднего голоцена.

Первое широкое пространственное освоение Месопотамской равнины культурами докерамического неолита B (PPNB) и подгорной равнины Загроса в Хузис-тане (фаза Бус Морде) отмечено во втор. пол. VIII тыс. до н. э. Эта фаза культурного развития завершается на фоне иссушения климата в течение втор. пол. VII тыс.

до н. э. (судя по всему, не очень протяженного3) и сменяется широким освоением Месопотамской равнины носителями культуры протохассунской керамики.

Для периода хассунской – ярмукской культур можно отметить исключительную влажность климата, что выразилось в расселении носителей хассунской культуры в экстремально засушливом поясе Северной Месопотамии и подтверждают многочисленные свидетельства проливных дождей и селевых потоков в зоне расселения ярмукской культуры. Завершают свое существование обе культуры в ходе общего цикла резкого иссушения климата ближе к середине VI тыс. до н. э.

Также мы можем отметить значительный временной перерыв между хассун-ской и ярмукской культурами и, соответственно, сменившими их культурами Халаф и Вади Раббах. Для времени бытования этих культур во всем регионе «Плодородного полумесяца» характерно умеренное увлажнение, сопоставимое с современным распределением там осадков. Обе эти культуры завершают свое существование примерно одновременно – в начале – перв. трети V тыс. до н. э., но не резко. На ограниченном количестве поселений в обоих регионах сохраняется преемственность и аккультурация под сильным североубейдским влиянием. Происходит оформление длительно и непрерывно существовавших культур эпохи халколита. В Месопотамии отмечен непрерывный переход от культуры Северный Убейд к культуре позднего халколита Северной Месопотамии, испытавшей сильное влияние Шумерской цивилизации. В Палестине в это время оформляется гхассульская культура эпохи халколита (Беершева-Гхассул), которая сохраняет некоторые элементы преемственности с культурой Вади Раббах эпохи позднего неолита. Культуры эпохи халколита Палестины также находятся под влиянием Месопотамии. В Палестине отмечено затухание культуры в результате двух циклов иссушения климата в конце IV тыс. до н. э. В Северной Месопотамии аридный цикл этого времени не фиксируется, но прерываются связи с Южной Месопотамией, и с начала III тыс. до н. э. происходит оформление самостоятельной культуры Восточной Джезиры, известной как «Ниневия 5». В ХХVII в. до н. э. в полосе «Плодородного полумесяца» начинается длительный и устойчивый цикл аридизации климата. Для середины III тыс. до н. э. в Палестине и Северной Месопотамии отмечено смещение зоны оседлости в сторону более увлажненных регионов. В это время прекращают существование культуры периода РБВ II в Палестине и «Ниневия 5» в восточной Джезире. В то же время во втор. пол. III тыс. до н. э. фиксируется начало масштабного городского строительства. В последней трети III тыс. до н. э. в обоих регионах зафиксированы следы климатического коллапса и военных столкновений.

Список литературы Культурный процесс и климатические флуктуации эпохи раннего и среднего голоцена на переднем востоке, на примере Южного Леванта и Северной Месопотамии

- Амиров Ш. Н., 2010. Хабурская степь Северной Месопотамии в IV -первой половине III тыс. до н. э. М.: Таус. 411 с.

- Амиров Ш. Н., 2014. Месопотамско-кавказские связи IV-III тыс. до н. э. в свете климатических флуктуаций//КСИА. Вып. 233. С. 3-17.

- Бадер Н. О., 1989. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. М.: Наука. 365 c.

- Бадер Н. О., 2008. Разведки Российской археологической экспедиции в Северной Месопотамии//Археология Кавказа и Ближнего Востока. М.: Таус. С. 310-319.

- Мерперт Н. Я., Мунчаев Р. М., 1982. Погребальный обряд племен халафской культуры (Месопотамия)//Археология Старого и Нового Света. М.: Наука. С. 28-49.

- Мунчаев Р. М., Амиров Ш. Н., 2016. Телль Хазна I. Культово-администра-тивный центр IV-III тыс. до н. э. в Северо-Восточной Сирии. Т. 2. М.: Таус. 596 с.

- Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я., 1981. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии М.: Наука. 320 с.

- Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я., Амиров Ш. Н., 2004. Телль Хазна I. Культово-административный центр IV-III тыс. до н. э. в Северо-Восточной Сирии. Т. 1. М.: Таус. 485 с.

- Мунчаев P. M., Мерперт Н. Я., Бадер Н. О., Амиров Ш. Н., 1993. Телль Хазна II -РАннеземледельческое поселение в Северо-Восточной Сирии//РА. № 4. С. 25-42.

- Amirov Sh. N., 2014. Life and death of Tell Hazna I settlement//Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (Warsaw, April 30-May 4 2012)/Eds: P. Bieliński et al. Vol. 1. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. P. 323-334.

- Amirov Sh. N., Deopeak D. V., 1997. Morphology of Halafian Painted Pottery from Yarim Tepe 2, Iraq//Baghdader Mitteilungen. 28. P. 65-85.

- Anastasio S., Lebeau M., Sauvage M., Pruss A., 2004. Atlas of Preclassical Upper Mesopotamia. Turnhout: Brepols. 420 p. (Subarty; XIII.)

- Bar Yosef O., 1986a. The Land of Israel during the Neolithic Period//The History of the Land of Israel/Ed. Y. Ripel. Vol. 1. Tel Aviv: Israeli Defense Ministry Publishing. P. 27-46 (Hebrew).

- Bar Yosef O., 1986b. The Walls of Jericho: An Alternative Interpretation//Current Anthropology. Vol. 27. No. 2. P. 157-162.

- Bar-Yosef O., 1998. The Natufian Culture in the Levant Threshold to the Origins of Agriculture//Evolutionary Anthropology. Vol. 6. Iss. 5. P. 159-177.

- Ben Tor A., 1989. The Early Bronze Age//The Archaeology of Ancient Israel in the Biblical Period. Tel Aviv: The Open University of Israel. P. 11-73.

- Bernbeck R., 1993. Steppe als Kulturlandschaft. Berlin: Reimer. 210 S.

- Binford L. R., 1968. Post-Pleistocene Adaptations//New Perspectives in Archaeology/Eds: S. R. Binford, L. R. Binford. Chicago: Aldine. P. 313-341.

- Braidwood J. R., Howe B., Helbaek H., Mason F. R., Reed C. A., Wright H. E., 1960. Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistan. Chicago: Chicago University Press. 184 p. (Studies in Ancient Oriental Civilization; 31.)

- Breasted J. H., 1906-1907. Ancient Records of Egypt: Historical Documents from the Earliest Times to the Persian Conquest. 5 vols. Chicago: University of Chicago Press.

- Broshi M., Gophna R., 1984. The Settlements and Population of Palestine during the Early Bronze Age II-III//BASOR. No. 253. P. 41-53.

- Butzer K. W., 1982. Archaeology as human ecology: Method and Theory for a Contextual Approach. Cambrige: Cambridge University Press. 364 p.

- Cauvin J., 1978. Le Premiers Villages de Syrie-Palestine du IXème au VIIème Millénaire avant J. C. Lyon: Maison de l’Orient. 172 p.

- Childe G. V., 1934. New Light on the Most Ancient East. London: Kegan Paul. 328 p.

- Contenson H. de, Cauvin M-C, Van Zeist W., Bakker-Heeres J. A. H., Leroi-Gouran A., 1979. Tell Aswad (Damascene)//Paléorient. Vol. 5. P. 153-156.

- Excavations at Jericho. Vol. 3: The Architecture and Stratigraphy of the Tell/Eds: K. Kenyon, T. A. Holland. London: British School of Archaeology in Jerusalem and London, 1981. 540 p.

- Flannery K. V., 1973. The Origins of Agriculture//Annual Review of Anthropology. Vol. 2. P. 271-310.

- Galili E., Nir Y., 1993. The submerged pre-pottery Neolithic water well at Atlit-Yam, northern Israel, and its palaeoenvironmental implications//The Holocene. Vol. 3. Iss. 3. P. 265-270.

- Garrod D. A. E., 1957. The Natufian Culture: the Life and Economy of a Mesolithic People in the Near East//Proceedings of the British Academy. Vol. 43. London: Oxford University Press. P. 211-227.

- Gofer A., 1998. Early Pottery-bearing Groups in Israel -The Pottery Neolith Period//The Archaeology of Society in the Holy Land/Ed. T. E. Levy. London: Leicester University Press. P. 205-225.

- Hennessy J. B., 1982. Teleilat Ghassul and its place in the Archaeology of Jordan//Studies in the History and Archaeology of Jordan/Ed. A. Hadidi. Amman: Department of Antiquities. P. 55-58.

- Hole F., Flannery K. V., Neely J. A., Helbaek H., 1969. Prehistory and human ecology of the Deh Luran plain: an early village sequence from Khuzistan, Iran. Ann Arbor: University of Michigan Museum of Anthropology. 440 p.

- Issar A. S., 1969. The Groundwater Provinces of Iran//Bulletin of the International Association of Scientific Hydrology. Vol.14. No. 1. P. 87-99.

- Issar A. S., Zohar M., 2007. Climate Change -Environment and History of the Near East. Berlin; Heidelberg; N. Y.: Springer. 288 p.

- Kaplan J., 1958. Excavations at Wadi Rabah//Israel Exploration Journal. Vol. 8. P. 149-160.

- Kenyon K. M., 1957. Digging up Jericho. London: Benn. 272 p.

- Kenyon K. M., 1993. Jericho//New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. 2. Jerusalem: Israel Exploration Society; Washington, DC: Biblical Archaeology Society. P. 674-697.

- Kirkbride D., 1958. A Kebaran rock shelter in Wadi Madamagh//Man. Vol. LVIII. P. 55-58.

- Kirkbride D., 1975. Umm Dabaghiyah 1974: a Fourth Preliminary report//Iraq. Vol. XXXVII. No. 1. P. 3-10.

- Le Miere M., Nishiaki Y., 2005. The oldest Pottery Neolithic of Upper Mesopotamia: New Evidence from Tell Seker al-Aheimer, the Khabur, Northeast Syria//Paléorient. Vol. 31. No. 2. P. 55-68.

- Levy T. E., 1983. The emergence of specialized pastoralism in the southern Levant.//World Archaeology. Vol. 15. No. 1. P. 15-36.

- Levy T. E., 1986. The Chalcolithic Period//Biblical Archaeologist. Vol. 49. No. 2. P. 82-108.

- Levy T. E., 1992. Transhumance, subsistence, and social evolution.//Pastoralism in the Levant/Eds: O. Bar-Yosef, A. Khazanov. Madison, WI: Prehistory Press. P. 65-82.

- Lev-Yadun S., Gopher A., Shahal A., 2006. How and When was Wild Wheat Domesticated?//Science. Vol. 313. No. 5785. P. 296.

- Mayewski P. A., Rohling E., Stager J. C., Wibjorn K., Maasch K. A., Meeker L. D., Meyerson E. A., Gasse F., van Kreveld Sh., Holmgren K., Lee-Thorp J., Rosqvist G., Rack F., Staubwasser M., Schneider R., Steig E. J., 2004. Holocene climate variability//Quaternary Research. Vol. 62. Iss. 3. P. 243-255.

- Mellaart J., 1975. The Neolithic of the Near East. London: Thames and Hudson. 300 p.

- Nadel D., Danin A., Werker E., Schick T., Kislev M. E., Stewart K., 1994. 19 000-year-old Twisted Fibres from Ohalo II//Current Anthropology. Vol. 35. No. 4. P. 451-457.

- Nissen H. J., 1988. The Early History of the Ancient Near East, 9000-2000 B.C., Chicago: The University of Chicago Press. 224 p.

- Noy T., 1993. Oren Nahal//New Encyclopaedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. 3. Jerusalem: Israel Exploration Society; Washington, DC: Biblical Archaeology Society. P. 1166-1170.

- Perkins D. Jr., 1973. The Beginnings of animal domestication in the Near East//AJA. Vol. 77. No. 3. P. 279-282.

- Pringle H., 1998. The Slow Birth of Agriculture//Science. Vol. 282. Iss. 5393. P. 1446-1450.

- Ristvet L., Weiss H., 2005. The Hābūr Region in the Late Third and Early Second Millennium B. C.//The History and Archaeology of Syria/Ed. W. Orthmann. Vol. 1. Saabrucken: Saarbrucken Verlag.

- Robinson S. A., Black S., Sellwood B. W., Valdes P. J., 2006. A review of paleoclimates and paleoenvironments in the Levant and Eastern Mediterranean from 25,000 to 5000 years B. P.: setting the environmental background for the evolution of human civilization//Quaternary Science Reviews. Vol. 25. Iss. 13-14. P. 1517-1541.

- Rollefson G. O., 2009. Slippery Slope: The Late Neolithic Rubble Layer in the Southern Levant//Neo-Lithics. Vol. 1,09. P. 12-18.

- Rollefson G. O., Simmons A. H., 1985. The Early Neolithic Village of ’Ain Ghazal, Jordan: Preliminary Report of the 1983 Season//BASOR Supplement 23: Preliminary Reports of ASOR Sponsored Excavations 1981-1983. P. 43-44.

- Rosenberg D., Klimscha F., Graham Ph. J., Hill A., Weissbrod L., Ktalav I., Love S., Pinsky S., Hubbard E., Boaretto E., 2014. Back to Tel Tsaf: A Preliminary Report on the 2013 Season of the Renewed Project//Journal of the Israel Prehistoric Society. Vol. 44. P.148-179.

- Sagona A., Zimansky P., 2009. Ancient Turkey. Routledge. London; N. Y.: Routledge. 432 p.

- Solecki R. S., 1963. Prehistory in Shanidar valley, North Iraq//Science. Vol. 139. Iss. 3551. P. 179-193.

- Solecki R. S., 1964a. Shanidar cave, a late Pleistocene site in Northern Iraq//Report of the VIth International Congress on Quaternary (INQUA).Vol. IV. Lodz: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. P. 413-423.

- Solecki R. S., 1964b. Zavi Chemi Shanidar, a post Pleistocene village site//Report of the VIth International Congress on Quaternary (INQUA).Vol. IV. Lodz: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Vol. IV. P. 405-412.

- Staubwasser M., Weiss H., 2006. Holocene climate and cultural evolution in late prehistoric-early historic West Asia//Quaternary Research. Vol. 66. Iss. 3. P. 372-387.

- Tsuneki A., 2012. Tell el-Kerkh as a Neolithic Mega Site//ORIENT. Vol. XLVII. P. 29-66.

- Van Zeist W., Bakker-Heeres J. A. H., 1979. Some Economic and Ecological Aspects of the Plant Husbandry of Tel Aswad//Paléorient. Vol. 5. P. 161-169.

- Weinstein-Evron M., 1993. Wad, Cave//New Encyclopaedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. 4. Jerusalem: Israel Exploration Society; Washington, DC: Biblical Archaeology Society. P. 1498-1499.

- Weiss H., Courty M. A., Wetterstrom W., Guichard F., Senior L., Meadow R., Curnow A., 1993. The Genesis and Collapse of Third Millennium North Mesopotamian Civilization//Science. Vol. 261. No. 5124. P. 995-1004.

- Weninger B., Alram-Stern E., Bauer E., Clare L., Danzeglocke U., Jöris O., Kubatzki C., Rollefson G., Todorova H., van Andel T., 2006. Climate forcing due to the 8200 cal yr BP event observed at early Neolithic sites in the eastern Mediterranean//Quaternary Research. Vol. 66. Iss. 3. P. 401-420.

- Weninger B., Clare L., Rohling E. J, Bar-Yosef O., Böhner U., Budja M., Bundschuh M., Feurdean A., Gebel H-G., Jöris O., Linstädter J., Mayewski P., Mühlenbruch T., Reingruber A., Rollefson G., Schyle D., Thissen L., Todorova H., Zielhofer C., 2009. The Impact of Rapid Climate Change on prehistoric societies during the Holocene in the Eastern Mediterranean//Documenta Praehistorica. Vol. XXXVI. P. 7-59.

- Willcox G., Buxo R., Herveux L., 2009. Late Pleistocene and Early Holocene climate and the beginnings of cultivation in northern Syria//The Holocene. Vol. 19. Iss. 1. P. 151-158.

- Willcox G., Fornite S., Herveux L., 2008. Early Holocene cultivation before domestication in northern Syria//Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 17. Iss. 3. P. 313-325.

- Zohary D., Hopf M., 1993. Domestication of plants in the Old World. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. 278 p.