Культурный процесс как предвосхищение бытия и дополняющая определённость

Автор: Ионесов Владимир Иванович

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Статья в выпуске: 2 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

Культурный процесс есть всегда выстраивание границ и осуществление переходов. Культура, как способ социального преобразования и адаптации, предопределена к переходу в силу своей онтологической незавершённости. Мир культуры - это мир взаимопритяжения разрозненных, но устремлённых друг к другу индивидуумов, групп, сообществ и цивилизаций. Границы позволяют нам узнавать друг друга, а переход - реализовывать потребность быть вместе. Культура даёт шанс на спасение, но одновременно бросает вызов, требующий неотложного ответа на насущные запросы бытия. И когда этот вызов игнорируется, наступает кризис, который чаще всего выступает как кризис различий, обессмысливания и неопределённости.

Культура, переход, трансформация, границы, адаптация, процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/14239066

IDR: 14239066 | УДК: 008.

Текст научной статьи Культурный процесс как предвосхищение бытия и дополняющая определённость

Жизненный процесс культуры заключается в неисчерпаемой возможности… связующих звеньев и переходов.

Э. Кассирер

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

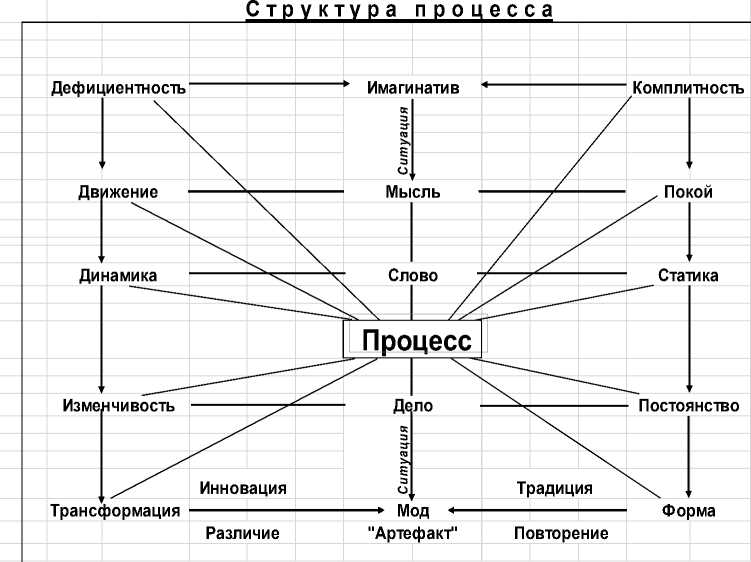

Движение культуры – это сложный и динамичный процесс переработки (опредмечивания) природных и социальных сущностей. Это движение направлено в две стороны – во внешнюю среду (способствует формированию величин и качеств) и во внутренний мир (удерживает всё сущее в единстве). Переход выступает в культуре как путь от предвосхищения бытия к актуализации сущего [3]. По Х. Плеснеру, в переходном процессе выражают себя различные модусы бытия – становление откуда и куда, формирующее соответственно «исходное нечто» и «конечное нечто». Переход есть всегда реализация сущей (наличествующей) возможности трансформации того чего «уже нет» через то, что уже имеется в «нечто иное» и затем в то «чего “ещё нет”» (рис.1).

Рис. 1.

Как показал Х. Плеснер, переход – это одновременное убывание и удерживание бытия. Убывание ведёт к изменению, тогда как удержание – к повторению. В этом смысле переход реализует синтез изменчивости и постоянства или смыкание двух разнонаправленных векторов – «движения от

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations себя» и «движение к себе» [7, c.135-137]. Условие выживания культуры в её способности маневрировать, переступать старые и обустраивать новые границы.

Всякий переход позиционируется в культуре как процесс. Культурный процесс воплощает идеальную форму перехода, актуализирующего сложный конгломерат различных связей и отношений (рис. 2). Специфика, позиции и морфологические параметры культурного процесса рассмотрены автором в его монографическом исследовании [4].

Рис.2.

Культурными манифестантами современного переходного процесса являются постмодернистские, постструктуралистские, деконструктивистские и прочие релятивистские по своей сути проекты. Приставка пост- в эпоху глобальных трансформаций становится едва ли не самым популярным и точным смыслообразом современной культуры. Показательно, что 76

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations глобализация усилила значение этой приставки и перевела его из обыденного грамматического префикса в разряд наиболее экспрессивных и культуроёмких социальных понятий. Так, приставка стала существительным. Сегодня пост- – больше чем грамматическая и лексическая конструкция – это символическая манифестация радикальных трансформаций культуры и смены векторов цивилизационного развития.

« Пост- – рассматривается В. В. Бычковым – как некий переходный период (переходная среда) от Культуры… к чему-то принципиально иному …грядущей глобальной ИНАКОВОСТИ, которая пока на уровне искусства знаменуется, прежде всего, хаосогенной (почти энтропийной) вакханалией артефактов … соответственно к иным формам и способам материализации, актуализации, выражения Духа и духовного… Пост- – это: 1) супертехнезированная, компьютеризированная потребительская цивилизация или 2) некий уникальный переходный период в культурно-цивилизационном процессе, соответствующий… глобальному переходу человечества в новый эон бытия. … Пост- – это принципиально иное, вынесенное за рамки традиционных континуальных, каузальных, аксиологических отношений. Это – вне (сверх) смысловое завершение, алогический конец логического развития; плод, впитавший в себя всё, но являющий собою нечто, отрицающее всё, его питавшее; это отрицание и утверждение одновременно» [2, с. 345-346].

Глобальные трансформации заставляют взаимодействовать все структуры культуробытия – это ситуация, когда происходят не только и не столько взаимопроникновения и синтез старого и нового, сколько меняется сам способ культурной жизнедеятельности, когда переходное состояние становится не временной, а онтологической категорией. Наступает время перманентного перехода, т. е. состояние, где сам переход обретает

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations непрерывный характер, и в силу чего границы времени и пространства в культуре самозамыкаются друг на друге. Этот процесс можно обозначить как эпоху гиперперехода, при котором происходит глобальная/планетарная транспликация всех континуальных, темпоральных, контентуальных и модальных свойств культурной системы. Глобальное развитие представляет собой многомерный и многолинейный процесс, вмещающий в себя весь спектр культурной динамики переходного состояния, артикулированный широким диапазоном возможностей адаптации и выживания меняющейся культуры. Выделяются три основные разновидности культурного процесса: эволюция, инвариация и инволюция, каждая из которых имеет свой ряд трансформационных возможностей (рис. 3).

Классификация культурного процесса

Рис.3.

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Пути и формы адаптивного движения культуры обусловлены параметрами организации / дезорганизации структуральных связей и отношений как внутри системы, так и вокруг неё. Во время перехода всё приходит в движение, и актуализируются даже самые мелкие элементы системы. Трансформация культуры – это своего рода «фабрика» по переработке и утилизации (опредмечиванию) реальности. Когда опредмеченной реальности в трансформационном процессе не хватает, культуре угрожает хаос и саморазрушение (декультурация).

Трансформационный процесс – наиболее активный и трудно прогнозируемый участок культурного развития системы. На этапе трансформации в процесс культурной реорганизации вовлекаются все компоненты системы. Большой трансформационный процесс порождает сильное гравитационное поле и втягивает в себя все соседствующие с ним объекты. Так, распад СССР повлёк за собой и распад всех союзных республик.

Напротив, если в трансформационном процессе недостаёт реальности для переработки культуры и образуются всё более расширяющиеся структурные пустоты, то так называемое гравитационное поле культурной системы слабеет, и системе угрожает структурное размывание и постепенное исчезновение. Трансформация – это не только продукт внутренних изменений, но и внешних.

Причём в глобализированном мире влияние внешних и инвайронментальных факторов становится всё более значимым. Существует мнение, что современные культуры даже «больше подвержены воздействию и модификации не со стороны самой культуры, но со стороны культурной среды (контекста) в которой культуры существуют» [9].

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Таким образом, трансформационный процесс следует рассматривать как сложный и предельно подвижный комплекс взаимопритяжений. Несмотря на доминирующую в этом процессе изменчивость, у трансформации есть свои структуральные характеристики, функциональные особенности и логика перехода, определяющие смысл и назначение смены жизненных циклов культуры. Культура на переходе предстаёт не только чрезвычайно подвижным и часто неопознанным объектом, но и мощным ретранслятором культурной жизни.

То, что скрывалось за пеленой культурных форм и порядка, вдруг сбрасывает с себя одеяния, выходит на большую арену и начинает вещать во весь голос, раскрывая самые «запретные» истины. Никогда культура не бывает такой «разговорчивой» как в ситуации перехода. Переход побуждает культуру к откровению. Подслушать этот разговор, значит понять, то, что с культурой происходит, откуда и куда она движется.

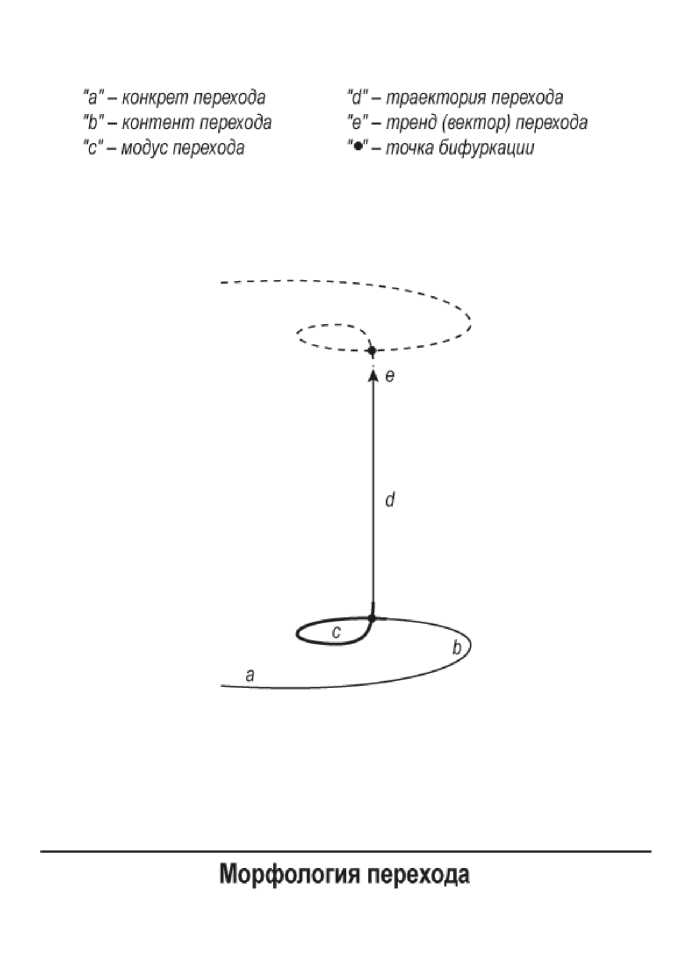

У переходной культуры как трансформационной системы есть своя морфология и функциональная спецификация, позволяющие осуществлять смену положений сущности в транзитивном движении системы. Представляется важным выделить в морфологии перехода несколько конституентов, в числе которых: конкрет перехода; контент перехода; модус перехода; траектория перехода; тренд (вектор) перехода; точка бифуркации (рис 4).

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Морфология перехода

'а’- конкрет перехода V- контент перехода "с" - модус перехода

"d"- траектория перехода "е"- тренд (вектор) перехода "•"- точка бифуркации

Рис.4.

Конкрет перехода – это собственно сама переходная сущность, то, что меняется, и то, что, одновременно, выражает себя конкретной формой и онтологическим присутствием. Контент перехода – это содержание переходного процесса, то, что выражает и поддерживает внутренние возможности транзитации системы. Модус перехода определяет способ осуществления смены положений сущности в транзитивном движении

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations культуры. Траектория перехода – это путь и дистанция переходного процесса, фиксирующая фазы, стадии и периоды в трансформационном движении системы. Тренд (вектор) перехода выражает направленность переходного процесса и задаёт ему определённую последовательность в смене основных положений культурной системы. Точка бифуркации – это своего рода кульминация или высшая / низшая точка перехода, в которой культура освобождается от структурной зависимости и потому пребывает в состоянии «культурной невесомости». В точке бифуркации культура как бы провисает в неопределенности – уже нет тяги (падения), но ещё нет и стремления (подъёма).

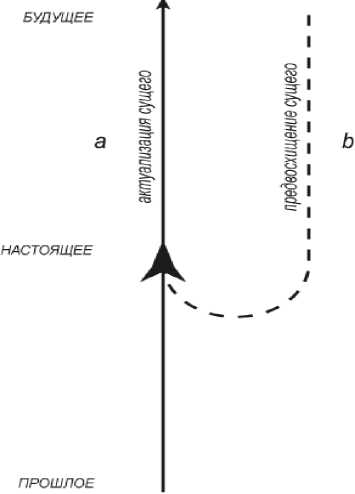

Переход можно рассматривать и как путь от предвосхищения к актуализации сущего (рис. 5). Прошлое – это уже-не-бытие. Настоящее – наличное бытие. Будущее – ещё-не-бытие. Х. Плеснер характеризует переход как единство возможного и невозможного. «Несущие в себе условия перехода к бытию предвосхищают в своем становлении нечто, обеспечивающее его единство» [7, с. 164]. Река культуры вытекает их двух слагаемых истоков: невозможности (неудовлетворенности) и возможности (потенциальной предрасположенности). В ситуации перехода эти два источника сливаются в одном мощном потоке бурлящего водоворота, взаимообразуя полноводную резервацию смыслообразов. Возможность и невозможность (недостающее) выступают на переходе как сущее и онтологически единое.

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

ЕЩЕ-НЕ-БЫТИЕ

НАЛИЧНОЕ БЫТИЕ

УЖЕ-НЕ-БЫТИЕ

*а*- временной вектор сущего

•ь - вектор возможного сущего (целеполагания)

или "сущей возможности"

Переход как путь от предвосхищения к актуализации сущего

Рис. 5.

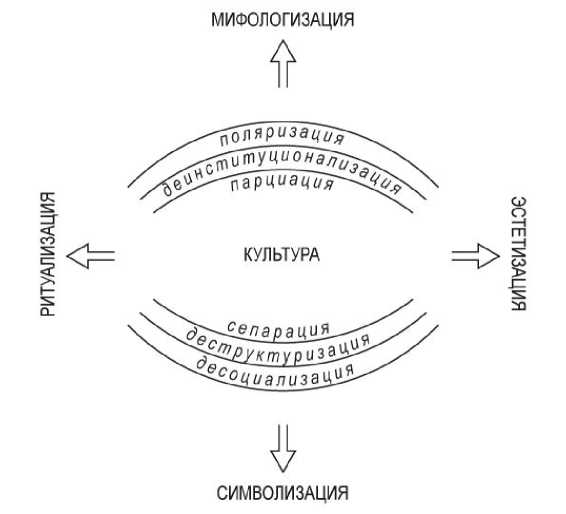

При этом переходная система в состоянии декультурации имеет ряд трансформационных параметров, в числе которых выделяются парциация, деинституционализация, поляризация, сепарация, деструктурация, десоциализация. Эти параметры реализуют в переходной культуре комплекс взаимовлияющих друг на друга процессов.

В пограничном состоянии декультурации культура вынуждена искать спасение в механизмах компенсации и реинтеграции жизненно важных структур и функций. «Критическая ситуация – это и есть переходная ситуация, ставящая человека перед лицом хаоса и неопределенности» [8, с. 353]. В критической ситуации культура проецирует и утверждает в образах ритуала, музыки, шутовства, празднества иной, часто перевернутый мир

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations бытия, не связанный с кризисной реальностью. «Шут и дурак, – пишет М. Бахтин, – “не от мира сего” и потому имеют особые права и привилегии» [1, с. 309]. Мифо-символические ритуальные манифестации выступают как зеркало перехода, отображая его кризисные лики с точностью до наоборот.

Различаются четыре основных способа восполнения дефициентной культурной реальности в ситуации перехода: мифологизация, символизация, ритуализация и эстетизация (рис. 6).

Рис 6. Культура на переходе: механизмы адаптации.

Мифологизация есть способ идеационального сюжетного конструирования сверхупорядоченной (идеализированной) ментальной реальности. Символизация понимается как способ идеационально насыщенного идеализированного семантического обобщения и перевода реальности из одного смыслового поля в другое. Ритуализация есть способ

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations императивно направленных стереотипных действий в мифо-художественном упорядочивании социальной действительности. Эстетизация – способ художественного преобразования культурной реальности, придающий ей высокую социальную ценность и идеальную завершенность.

По существу мифологизация, символизация, ритуализация и эстетизация выступают регенеративными механизмами переходной культуры, благодаря которым прокладывается путь от декультурации к рекультурации социальной жизни. Опираясь на эти механизмы переходная культура способна преодолевать самые критические ситуации и вызовы трансформации [5]. Общее у всех этих способов регенерации культуры – это способность посредством мифо-символических средств останавливать время и преодолевать пространство, а, следовательно, при всех потрясениях оставлять в культуре нечто неизменное и нерушимое. Трудно не признать, что «вдохновение людей, оказавшихся на переходе, обусловлено борьбой за выживание» [9]. Прежде всего, именно через мифологизацию, символизацию, ритуализацию и эстетизацию в культуре «пульсирует вечное возвращение к неизменному» [6, с. 134].

Культура живёт переходами (и на переходах) и сама является воплощением перехода как перманентного становления и преобразования. Культура предопределена к переходу. В этом её драма, и одновременно спасение. Там, где нет перехода, нет жизни для культуры. Пока есть возможность перехода, остаётся шанс выбраться из самого затяжного кризиса и самого глубокого падения. Онтология перехода такова, что он, продвигаясь от одного пункта к другому, всегда оставляет место для нового движения. Момент падения в культуре всегда находится хотя бы на шаг дальше от исходной точки падения, и в этом заключается непрерывность развития. Всякий спад по вертикали культурного движения (ось

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations континуальности) продолжает оставаться движением по горизонтали (на оси времени) поступательного развития.

Точки равновесия в культурном процессе своей исключительной частотой встречаемости в истории лишь подчеркивают необратимую направленность движения в социодинамике культурной системы. Каждый раз, занимая новое положение в цикле переходов, осваивая новое пространство на пути своего движения, и все время, оказываясь, тем самым, в точке развития, культура не перестает поддерживать (удерживать) постоянство своего циклического развертывания, где каждая точка перехода, неудержимо сориентированная на обновление, выражает одновременно, единство и постоянство (гомеоморфизм) своей циклической принадлежности. Актуализация транзитивных циклов в культуре выражает непрерывность изменений и процессуальную неповторяемость (спецификацию) каждого очередного переходного состояния, ибо всякий цикл и его структурные элементы все время оказываются в уже изменившемся новом окружении.

Таким образом, культура есть онтологическая «точка перехода», и ритм движения культуры сопровождается спусками и подъемами, потерями и завоеваниями. В этом состоит настоящая «драма» культуры, но она не становится для неё просто «трагедией», ибо в драме перехода нет ни поражения, ни победы [6, с. 135]. В эту борьбу вовлечен весь человек. По всей видимости, вслед за Э. Кассирером можно говорить о том, что в переходе как способе и условии выживания культуры, человечество нашло то посильное для себя решение задачи, которую органическая природа решить для него не смогла.

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Список литературы Культурный процесс как предвосхищение бытия и дополняющая определённость

- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики/М. Бахтин. -М.: Наука, 1975. -251 c.

- Бычков В.В. Пост-/В.В.Бычков//Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. -Под редакцией В.В. Бычкова. -М.: РОССПЭН, 2003. -C. 345-346.

- Ионесов В.И. Парадигмы культурных изменений: феноменологические прояснения//В.И. Ионесов. -Социальные инновации в культурном процессе: стратегии развития и преобразования. Материалы междунар. науч. конф., СФ МГУС, Самара, 2004. -Самара: СНЦ РАН, 2005. -С.45-80.

- Ионесов В.И. Культура на переходе: имеперативы трансформации и возможности развития/В.И. Ионесов. -Самара: ООО «Изд-во «Век #21», 2011. -537с.

- Ипполитова А.Г. Трансформация «ренессансных» форм культуры в контексте социокультурного кризиса//А.Г. Ипполитова. -Модернизация культуры: идеи и парадигмы культурных изменений. -Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Самара, 2013/СГАКИ; под ред. С.В. Соловьёвой и В.И. Ионесова. -Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2013. -Ч.1. -С.67-72.

- Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке/Э. Кассирер. -М.: Гардарики, 1998. -780 с.

- Плеснер Х. Ступени органического и человек: введение в философскую антропологию/Х.Плеснер. -М.: РОССПЭН, 2004. -367 с.

- Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса/Н.А.Хренов. -М.: УРСС, 2002 а. -446 с.

- Švob-Ðokic, N. Cultural Contexts in Transition Processes/N. Švob-Ðokic//Cultural Transitions in Southeastern Europe. Edited by Nada Švob-Ðokic. -Culturelink/IMO. -Zagreb: Institute for International Relations, 2004. -P.7-18.