Культурный синкретизм в погребальной практике эпохи средней бронзы степного Прикубанья

Автор: Мельник В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье в краткой форме представлены сведения о погребениях, которые содержат разнокультурные компоненты, отражающие контакты и внедрение в инокультурную среду в степном Прикубанье в эпоху средней бронзы. Дана группировка этих погребений по двум хронологическим диапазонам: раннему, синхронному восточноприазовской культуре, и позднему, синхронному батуринской культуре. Ранний диапазон включает ямно-катакомбную группу и раннюю северокавказскую катакомбную группу. Поздний - манычскую группу с реповидной посудой верховьев реки Челбас, батуринскую группу с реповидной посудой бассейна рек Бейсуга и Кирпилей и позднюю северокавказскую катакомбную группу верховьев реки Челбас. Взаимодействие носителей разных культурных традиций приводило к культурному синкретизму даже в такой консервативной сфере, как погребальная практика

Погребальная практика, степное прикубанье, эпоха среднейбронзы, культурный синкретизм, катакомбная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14328342

IDR: 14328342

Текст научной статьи Культурный синкретизм в погребальной практике эпохи средней бронзы степного Прикубанья

Погребальная практика всегда отмечалась наибольшей устойчивостью своих элементов по сравнению с другими сферами культуры. Тем не менее включение в погребальные обычай и обряд той или иной культурной среды не свойственных ей элементов другой культуры не является редкостью. Такое включение происходит обычно в условиях контакта носителей разных культур. Сочетание элементов может быть даже и таково, что бывает трудно отдать предпочтение той или другой культуре. Более того, встречаются случаи наслоения таких сочетаний.

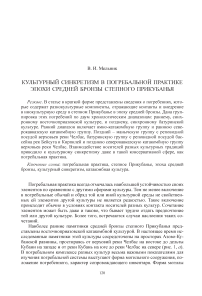

Наиболее ранние памятники средней бронзы степного Прикубанья представлены восточноприазовской катакомбной культурой. В настоящее время исследованные памятники этой культуры сосредоточены на просторах Азово-Кубанской равнины, простираясь от верховий реки Челбас на востоке до дельты Кубани на западе и от реки Кубань на юге до реки Челбас на севере (рис. 1, а ). В погребальном комплексе разных культур весьма важными показателями для изучения погребальной системы выступают форма могильного сооружения, положение погребенного, характер сопровождающего инвентаря. Форма могилы

Рис. 1. Памятники раннего периода среднего бронзового века Прикубанья

Условные обозначения : погребения: а – восточноприазовской катакомбной культуры; б – ямно-катакомбные; в – ранние северокавказские катакомбные

1 – Степной; 2 – Батуринская II; 3 – Батуринская I; 4 – Брюховецкая; 5 – Пролетарская I в рассматриваемом культурном образовании представлена катакомбой так называемого Т-образного вида. Эта форма сочетается с позицией погребенных в слабо скорченном виде на правом боку и руками, протянутыми к ногам. Для ранней фазы этой культур характерны погребальные комплексы с трапециевидной или прямоугольной шахтой – входом в катакомбу, прямоугольной или трапециевидной камерой с плоским потолком (Мельник, 2013; 2016).

Преимущественно на северо-восточной периферии восточноприазовской культуры сосредотачивается небольшая группа погребений, которая отличается от данной культуры позициями погребенных, но имеет погребальные сооружения, идентичные катакомбам ранней фазы восточноприазовской культуры. Два таких погребения, находящихся в верховьях реки Челбас, можно считать ямно-катакомбными (рис. 1, б) (Степной, к. 3, п. 4 и к. 4, п. 7). Погребенные здесь были положены в скорченной позе на спине, а камеры катакомб имели ярко выраженные углы. Оба погребения имели жаровни, представленные верхней частью сосуда и днищем. В первом из перечисленных захоронений находились также череп и ножка барана (Мельник, 2013; 2014). Сразу следует отметить, что все другие погребения подобного рода имеют иные конструкции катакомб и располагаются значительно севернее. Жаровни и кости мелкого рогатого скота в качестве сопровождающего инвентаря весьма характерны для катакомбных погребений. Эти обстоятельства сближают данные погребения с ранними восточноприазовскими. Тем не менее поза погребенных – ямная.

Другая часть комплексов связана с северокавказской традицией (положение погребенных – вытянуто на спине) и находится в бассейне Бейсуга (рис. 1, в ). К ней могут быть причислены четыре погребения. Погребение 10 кургана 1 у станицы Брюховецкой представляло собой катакомбу, входная шахта и камера которой были подпрямоугольной формы. Камера имела плоский потолок. Погребенный здесь располагался в вытянутом положении на спине. В шахте (перед входом в камеру) находились кости животного ( Бочкарев и др. , 1991. С. 14–16). Погребение 7 кургана 9 курганной группы Батуринская I – в катакомбе, где шахта имела прямоугольную в плане форму со скругленными углами, а камера – вытянуто-овальную, сужающуюся в юго-западной части. Погребенный лежал на спине вытянуто. Рядом с погребенным (с левой стороны) находились череп и длинные кости барана ( Бочкарев , 1979). Погребение 9 кургана 3 курганной группы Батуринская II совершено в катакомбе, где и входная шахта и камера имели подпрямоугольную в плане форму. Погребенный находился в вытянутом положении на спине. В северо-восточном углу камеры около входа лежали череп и часть ног овцы ( Бочкарев , 1980). Погребение 11 кургана 1 курганной группы Пролетарская I устроено в катакомбе, шахта которой была трапециевидной в плане формы с закругленной западной стенкой, а камера в плане имела сложную форму: с северо-западной стороны она была подпрямоугольной, а с юго-востока ее стороны сходились на тупой угол. В юго-восточном углу шахты, близ входа лежал череп овцы или козы ( Бочкарев и др. , 1982).

Во всех погребениях присутствовала посыпка охрой. Вытянутая форма камер катакомб фактически обрамляла вытянутую позицию погребенного. Входные отверстия располагались не в центре продольной стенки камер, а со смещением: напротив грудной клетки человеческого костяка. Эта часть камеры была к тому же и шире, чем в ногах. Особенности такого рода погребений были отмечены В. А. Трифоновым ( Трифонов , 1991а. С. 143, 147. Рис. 21). Практически полное отсутствие инвентаря (исключением может служить лишь находка бронзовых бус и подвески в виде медальончика в погребении 9 кургана 3 Батуринской II ( Шарафутдинова , 1983. С. 16, 21, 22. Рис. 1)) все-таки затрудняет обнаружение культурной переклички или своеобразия этой группы. Погребения, где не удалось установить форму потолка камер, могут быть не самыми ранними, но они, видимо, все же не выходят за рамки существования восточноприазовской культуры. Безусловно определенным здесь является северокавказский компонент – вытянутая на спине позиция погребенных. Важная черта ранних восточноприазовских катакомбных погребений – плоский потолок камеры – зафиксирована в одном из рассмотренных погребений. Данная группа составляет не более 1 % общего числа восточноприазовских погребений.

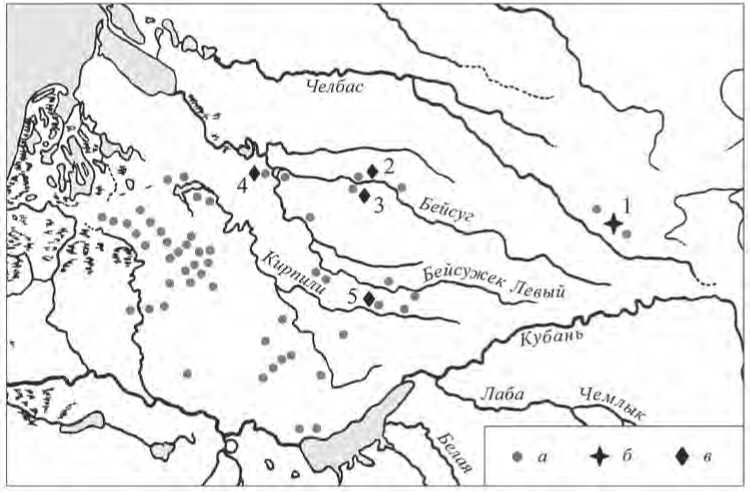

Поздний период эпохи средней бронзы связан в рассматриваемом регионе с батуринской культурой (см.: рис. 2, а ). Катакомбы отличаются здесь меньшими размерами шахт, но нередко их большей глубиной, причем спуск обычно лишен пандуса. Группировка погребальных сооружений позволяет представить их большое разнообразие. Часть катакомб имеет формы, близкие к Т-образным, но шахты у них короче и ýже, чем у ранних катакомб. Другая часть представлена

Рис. 2. Памятники позднего периода среднего бронзового века Прикубанья

Условные обозначения : погребения: а – батуринской катакомбной культуры; б – маныч-ского типа; в – поздние северокавказские катакомбные

1 – Лосево; 2 – Степной; 3 – Хоперская; 4 – Анапская I; 5 – Батуринская I; 6 – Новокорсун-ская; 7 – Бураковский; 8 – Раздольная; 9 – Верхний: 10 – Пластуновская

Н-образными и близкими Т-образным катакомбами с квадратными и круглыми шахтами и преимущественно овальными камерами. Погребенные чаще всего располагаются в камерах в среднескорченном положении на правом боку ( Мельник , 2013).

По северо-восточной периферии батуринского образования имеет место наличие памятников с манычскими элементами (рис. 2, б ). Территориально удаленная группа в верховьях реки Челбас может представлять собственно манычскую культуру, однако здесь также наблюдаются синкретические черты, и не всегда возможно разделение манычских памятников на западные и восточные ( Мельник , 2014). Представим более подробно данные о погребениях этой группы.

Погребение 5 кургана 4 курганной группы Хоперской представлено катакомбой Т-образной формы. Шахта подпрямоугольная в плане, камера практически прямоугольная. Погребение вторичное. Кости уложены в виде длинного «пакета-куклы» ( Мельник , 1991. С. 23). По всей площади камеры органическая подстилка коричневого цвета, посыпанная охрой. В юго-западном углу камеры находись «реповидный» сосуд и окрашенная охрой курильница ( Скрипкин , 1983).

Погребение 4 кургана 5 курганной группы Хоперской находилось в углублении подпрямоугольной формы, приближающейся к овалу. Погребенный здесь находился в слабо скорченной позе на левом боку. Под костяком прослежена органическая подстилка, посыпанная охрой. У головы – реповидный сосуд, а в ногах – жаровня, представляющая собой нижнюю часть плоскодонного сосуда (Скрипкин, 1983).

Погребение 1 кургана 6 курганной группы Хоперской находилось в насыпи, и поэтому могильное сооружение не прослежено. Погребенный лежал на правом боку в среднескорченном положении, вытянутые руки были помещены между ног. За головой стоял реповидный сосуд, в ногах лежала жаровня из боковины сосуда (Там же).

Погребение 2 кургана 6 курганной группы Хоперской было совершено в катакомбе Т-образной формы. Шахта узкая прямоугольная. Камера подпрямоугольной формы, близкой к овалу. Погребенный лежал на правом боку в слабо скорченной позе, лицом был повернут в противоположную от входа сторону. За головой находился реповидный сосуд. В ногах лежала жаровня, представляющая собой верхнюю часть сосуда с высокой шейкой и слегка отогнутым венчиком (Там же).

Погребение 5 кургана 7 курганной группы Хоперской представляло собой два пересекшихся разновременных катакомбных погребения. Более позднее погребение было совершено с использованием шахты и камеры раннего погребения. Камера раннего погребения исполнила роль дромоса, и в задней ее стенке был проделан лаз в новую камеру. Раннее погребение при этом было нарушено. В новой камере находился скелет человека, лежащего на левом боку в скорченной позе с подогнутыми голенями, руки его были протянуты к ногам. Перед лицом стоял реповидный сосуд, в ногах курильница (Там же).

Погребение 1 кургана 8 курганной группы Хоперской было совершено в насыпи, и могильное сооружение его проследить не удалось. Погребение вторичное. Кости уложены в виде длинного «пакета-куклы» ( Мельник , 1991. С. 23). Рядом с костями ног находился сосуд с реповидным туловом и выделенным горлом ( Скрипкин , 1983).

Погребение 7 кургана 10 курганной группы Хоперской было устроено в яме подпрямоугольной формы. Материковый выброс из нее лежал на погребенной почве. Погребенный находился в позе на спине со слабо согнутыми ногами. В районе правого колена дно камеры было покрыто охрой. Около черепа стоял реповидный сосуд, в ногах – курильница на четырех ножках с отделением (Там же).

Погребение 9 кургана 10 курганной группы Хоперской в катакомбе Т-образной формы. Шахта подпрямоугольная, камера в плане овальной формы. На дне камеры обнаружен костяк в сильно скорченной позе на правом боку. Под ногами зафиксирована подсыпка охрой. В северо-западной части камеры находились сосуд с реповидным туловом и курильница с крестовидной ножкой (Там же).

Погребение 6 кургана 5 у поселка Степной устроено в небольшой Т-образной катакомбе. Шахта имела почти прямоугольную форму, камера – форму овала, сплюснутого в сторону шахты. Туловище погребенного находилось на спине (или левом боку). Ноги были отчленены и положены со смещением. Стопы отсутствовали. В погребении найдены: большой реповидный сосуд, курильница на четырех ножках, бронзовые нож и шило, а также масса каменного материала, который был представлен гальками-нуклеусами, отжимниками, отщепами, абразивами, наконечниками стрел. Данное погребение можно определить как захоронение кремневых дел мастера-«стрелочника» (Мельник, 1987; 1989; 1991. С. 16–21).

Другая группа захоронений с манычскими элементами имеет распространение в бассейне рек Бейсуг ( Трифонов , 1983) и Кирпили (рис. 2, б ). В рамках батуринского культурного образования В. А. Трифоновым рассмотрено три типа «реповидной посуды»: сосуды без шейки с широким дном, орнамент на которых покрывает венчик и верхнюю часть тулова; сосуды приземистых пропорций с широким горлом и почти не выраженной шейкой и с отсутствием орнамента; сосуды с сильно выпуклыми боками, выделенной шейкой и нешироким горлом и дном, с налепным валиком на плечиках ( Трифонов , 1991б). Сосуды этих типов имеют, безусловно, манычское происхождение, но они присутствуют в батуринской среде. Что представляют собой погребения, содержащие такие сосуды?

Погребение 11 кургана 1 Новокорсунской курганной группы ( Бочкарев , 1980) было совершено в катакомбе с круглой шахтой и камерой формы неправильного овала в плане. В шахте у входа в камеру стояла жаровня из придонной части сосуда. Погребенный сильно скорчен (стопы возле таза). В погребении обнаружено два сосуда. Один сосуд, лежащий на коленях погребенного ( Трифонов , 1991б. С.104, 105. Рис. 2, 9 ), весьма характерен для батуринской посуды; второй отмечен В. А. Трифоновым как тип 1 «реповидной посуды» (Там же. С. 106. Рис. 3, 1 ).

Погребение 2 кургана 9 Анапской I курганной группы ( Бочкарев , 1980) – в катакомбе с шахтой подквадратной формы и овальной в плане камерой. Погребение было нарушено, но, вероятно, оно было вторичное. Череп погребенного имел искусственную деформацию. В юго-западном углу камеры стоял лепной сосуд, определяемый В. А. Трифоновым как тип 3 «реповидной посуды» ( Трифонов , 1991б. С. 106. Рис. 3, 2 ).

Погребение 13 кургана 7 Анапской I курганной группы ( Бочкарев , 1980) в катакомбе. Шахта прямоугольная. Камера овальная, приближающаяся к кругу. Погребение вторичное. Представляет собой аккуратно сложенные кости в виде длинного «пакета-куклы». В восточном углу шахты лежала жаровня, состоящая из верхней части сосуда. У задней стенке камеры находился сосуд, который квалифицируется В. А. Трифоновым как тип 3 «реповидной посуды» ( Трифонов , 1991б. С. 106. Рис. 3, 3 ).

В погребении 9 кургана 2 Батуринской I курганной группы ( Бочкарев , 1979) прослежены, видимо, только остатки овальной в плане камеры катакомбы. Погребение вторичное. Представляет собой кости, сложенные в виде длинного «пакета-куклы». У северной стенки могильного сооружения стоял сосуд, по определению В. А. Трифонова представляющий тип 3 «реповидной посуды» ( Трифонов , 1991б. С. 106. Рис. 3, 4 ).

Погребение 1 кургана 2 у хутора Верхний ( Нехаев , 1978) находилось в насыпи. Захоронение взрослого и ребенка. Кости очень плохой сохранности и группировались весьма компактно. Не исключено, что погребение было вторичным. В головах находился неорнаментированный сосуд, по классификации В. А. Трифонова относящийся к типу 2 «реповидной посуды» ( Трифонов , 1991б. С. 105).

Погребение 12 кургана 7 у станицы Раздольной было совершено в яме округлой формы, где стенки имели отрицательный наклон. На дне ямы лежал скелет мужчины в скорченном положении на правом боку. У головы находился реповидный сосуд, у колен – большой сосуд с ручками-ушками. Красная охра зафиксирована в виде подсыпки в ногах умершего ( Нехаев , 1978).

Погребение 1 кургана 1 у хутора Бураковский было совершено в насыпи, и могильное сооружение его не прослежено. Скелет лежал на правом боку в сильно скорченной позе. Близ верхней части туловища находился реповидный сосуд, в ногах располагалась чернолощеная жаровня из придонной части сосуда ( Тарабанов , 1983).

Погребение 22 кургана 1 у станицы Пластуновской в катакомбе Н-образ-ной планировки, где камера и шахта имели подпрямоугольную форму. Погребение вторичное. Кости уложены в виде короткого «пакета-куклы» ( Мельник , 1991. С. 23). Северо-восточная часть костей засыпана красной краской, а подтреугольное пятно этой краски прослежено и на дне камеры. Поперек скопления костей – низка бус двух чередующихся типов. В западном углу камеры стоял крупный реповидный сосуд. Между сосудом и костяком лежал астрагал мелкого рогатого скота ( Гей , 1995. С. 9–11).

Представленные две группы погребений, связанные манычскими компонентами, говорят об активном проникновении на территорию батуринского культурного образования носителей манычской культурной традиции. Каждая из этих групп составляет около 5% общего числа батуринских погребений. Если первая группа может представляться достаточно самостоятельной, хотя и испытывающей некоторые влияния, то вторая, скорее, синкретична. Наиболее выразительно в этом отношении наличие в одном погребении сосудов разнокультурных керамических традиций (Новокорсунская 1/11). Обращает на себя внимание искусственная деформация черепа (Анапская I 9/2), весьма распространенная в манычском ареале.

Другая межкультурная перекличка относится к вторичным погребениям. В манычской погребальной практике они широко распространены, но и батуринская среда в этом тоже не уступает ( Гей , 1995. С. 11, 12). Среди погребений с манычской керамикой в представленных данных 3 или 4 из 8 были вторичными. Статистически это может быть и нормально, но интересно другое, если исходить из версии распространения обычая вторичных погребений в связи с дальними перекочевками ( Мельник , 1991. С. 71). Не отражен ли здесь дальний переход носителей манычских традиций, уже приобщенных к батуринской среде?

Северокавказская катакомбная поздняя группа сосредоточена на востоке батуринского ареала в верховьях реки Челбас (рис. 2, в ). Сразу следует отметить, что А. А. Клещенко, выделивший по северокавказским катакомбным материалам суворовскую катакомбную культуру, указал на особенность катакомбных комплексов этого района – пересечение сразу нескольких традиций ( Клещенко , 2013. С. 175; 2014а; 2014б). Тем не менее группа вытянутых погребений верховьев реки Челбас, находящихся в катакомбах и соотносимых с общекатакомбным поздним периодом, безусловно, сопряжена территориально и во времени с суворовским культурным образованием.

Компактная группа катакомбных погребений с вытянутой позой умерших обозначенного района представлена восемью захоронениями, что составляет около 5 % общего числа батуринских погребений.

Погребение 8 кургана 2 курганной группы Лосево было совершено в катакомбе со сложной шахтой, состоящей из двух отсеков, и овальной камерой. В отсеке, непосредственно примыкающем к камере, в заполнении была обнаружена жаровня, представленная верхней частью сосуда, а слева от входа лежал череп барана. В камере в вытянутом положении находился скелет ребенка ( Скрипкин , 1983).

Погребение 11 кургана 2 курганной группы Лосево имело Т-образную катакомбу с подпрямоугольными шахтой и камерой. В заполнении шахты найдены позвонки и лопатка барана. Погребенный уложен в камере вытянуто по диагонали. Возле его ног располагалась каменная зернотерка цилиндрической формы. В северо-западном углу камеры лежала вверх дном придонная часть сосуда, а в юго-восточном ее углу находились кости ног и череп барана (Там же).

Погребение 12 кургана 2 курганной группы Лосево было представлено катакомбой. Шахта располагалась перпендикулярно камере и приближалась по форме к сильно вытянутой трапеции. Камера была просторной и имела округлую в плане форму. Погребенный лежал вытянуто на спине. В районе голеностопного сустава обнаружены металлические бусы, дисковидные подвески, бисер. У южной стенки камеры находилась жаровня из боковины реповидного сосуда (Там же).

Погребение 13 кургана 2 курганной группы Лосево совершено в катакомбе Т-образной формы. Шахта и камера имели подпрямоугольную форму. У северозападной стенки шахты лежала жаровня из боковины сосуда с венчиком. Погребенный находился в вытянутом положении на спине. За его головой располагались кости овцы (Там же).

Погребение 5 кургана 10 курганной группы Хоперской представлено катакомбой, где шахта была прямоугольной, а камера имела в плане форму полукруга. В камере погребенный лежал вытянуто на правом боку с завалом на грудь. Под скелетом прослежена органическая подстилка в районе ног, посыпанная охрой. В ногах погребенного стояла жаровня, представляющая собой днище сосуда (Там же).

Погребение 11 кургана 10 курганной группы Хоперской было устроено в катакомбе. Шахта ее имела подтрапециевидную в плане форму и овальную камеру. На дне камеры со смещением к задней и южной стенке в вытянутом положении на спине лежал скелет ребенка. Внутри камеры против входа была обнаружена бронзовая бусина. Близ входа у северной стенки камеры находилась жаровня, представляющая собой стенку реповидного сосуда с невысокой шейкой и слегка отогнутым венчиком (Там же).

Погребение 4 кургана 11 курганной группы Хоперской совершено в катакомбе. Шахта имела подтрапециевидную в плане форму со скругленными углами, а камера подпрямоугольную форму, приближающуюся к овалу. В камере – два детских костяка в вытянутом положении на спине. Здесь обнаружены две бронзовые петлевидные пронизки. В ногах погребенных отмечалась посыпка охрой.

За головой костяка, находившегося у входа, располагался сосуд с ручками и слегка отогнутым венчиком. Рядом лежала жаровня из боковины сосуда с охрой внутри ( Скрипкин , 1983).

Погребение 12 кургана 4 курганной группы у поселка Степной устроено в катакомбе. Шахта и камера имели подпрямоугольную вытянутую форму. Шахта сопряжена с камерой почти перпендикулярно. Вход в камеру располагался у ее юго-западного края. Погребенный находился практически в вытянутом (лишь слегка согнуты ноги) положении на левом боку. Близ бедренной кости прослеживалось пятно красной краски. В южном углу камеры около черепа стоял реповидный сосуд. В юго-западной стенке камеры на высоте 0,15 м от ее дна была выработана ниша, в которой стояла орнаментированная курильница на крестовидной ножке с углями ( Мельник , 1987).

Некоторые из представленных здесь погребений близки погребениям за-кубанской группы суворовской культуры, прежде всего – по форме катакомб, другие – сближаются с манычскими формами керамики. Ярким примером культурного пересечения выступают погребения с катакомбой северокавказского облика и манычской керамикой (Лосево, 2/12; Степной, 4/12).

Рассмотренные группы погребений демонстрируют соединение культурных традиций разного происхождения. В условиях степей подвижный образ жизни приводил к тому, что отдельные группы населения той ли иной культурной ориентации проникали на территории, где обитали представители иных культурных предпочтений, с которыми они вступали в общение и взаимодействие. На раннем этапе рассматриваемого периода оно было слабым и периферийным, на позднем – более активным и глубже проникающим, что могло быть связано с проблемами выпаса скота, обусловленного разными причинами. Это взаимодействие и создавало синкретические формы даже в такой консервативной сфере, как погребальная практика.

Список литературы Культурный синкретизм в погребальной практике эпохи средней бронзы степного Прикубанья

- Бочкарев В. С.,1979. Отчет о работе Батуринского отряда Кубанской экспедиции за 1979 год в Брюховецком районе Краснодарского края//Архив ИА РАН. Р-1. № 7581.

- Бочкарев В. С.,1980. Отчет о работе Новокорсунского и II Батуринского отрядов Кубанской экспедиции за 1980 год в Тимашевском и Брюховецком районах Краснодарского края//Архив ИА. Р-1. № 8243.

- Бочкарев В. С., Бестужев Г. Н., Бианки А. М., Трифонов В. А.,1991. Раскопки курганов у станицы Брюховецкой Краснодарского края в 1978 г.//Древние культуры Прикубанья (по материалам археологических работ в зонах мелиорации Краснодарского края)/Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 3-58.

- Бочкарев В. С., Бестужев Г. Н., Трифонов В. А.,1982. Отчет о раскопках в Тимашевском и Кореновском районах Краснодарского края в 1982 году//Архив ИА. Р-1. № 9560.

- Гей А. Н.,1995. Батуринская катакомбная культура и финал эпохи средней бронзы в степном Прикубанье//Историко-археологический альманах. Вып.1/Отв. ред. Р. М. Мунчаев. Армавир: Армавирский краеведческий музей. С. 4-14.

- Клещенко А. А., 2013. Суворовская катакомбная культура: предварительная характеристика//КСИА. Вып. 228. С. 171-190.

- Клещенко А. А., 2014а. Синтезирующие признаки памятников суворовской катакомбной культуры//Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения: материалы междунар. науч. конф./Отв. ред. Д. С. Коробов. М.: ИА РАН. С. 63-66.

- Клещенко А. А., 2014б. Северокавказско-новотитаровский культурный симбиоз в Предкавказье//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. I/Отв. ред.: А. Г. Ситдиков, Н. А. Макаров, А. П. Деревянко. Казань: Отечество. С. 448-452.

- Мельник В. И., 1987. Отчет Тихорецкого отряда Северокавказской экспедиции о раскопках в Кавказском районе Краснодарского края в 1987 году//Архив ИА. Р-1. № 12795-12798.

- Мельник В. И., 1989. Катакомбное погребение кремневых дел мастера в верховьях реки Челбас//Первая Кубанская археологическая конференция: тез. докл./Отв. ред. А. М. Ждановский. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 43-44.

- Мельник В. И., 1991. Особые виды погребений катакомбной общности. М.: Наука. 134 с.

- Мельник В. И., 2013. Обрядовая группировка катакомбных комплексов Восточного Приазовья//Шестая Международная Кубанская археологическая конференция: материалы конф./Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Экоинвест. С. 282-283.

- Мельник В. И., 2014. Межкультурные контакты эпохи средней бронзы в восточных районах степного правобережья Кубани//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. I/Отв. ред.: А. Г. Ситдиков, Н. А. Макаров, А. П. Деревянко. Казань: Отечество. С. 469-471.

- Мельник В. И., 2016. Особенности наиболее ранних катакомбных погребений степного Прикубанья//Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения: материалы междунар. науч. конф./Отв. ред.: М. Х. Багаев, Х. М. Мамаев. Грозный: Чеченский гос. ун-т. С. 43-44.

- Нехаев А. А.,1977. Отчет о раскопках курганов в Кореновском районе Краснодарского края в 1978 году//Архив ИА. Р-1. № 7329.

- Скрипкин А. С., 1983. Отчет о раскопках в зоне строительства Краснодарской оросительной системы в 1983году//Архив ИА. Р-1. № 9246.

- Тарабанов В. А.,1983. Отчет о раскопках курганов в колхозе им. XXII партсъезда Кореновского района Краснодарского края//Архив ИА РАН. Р-1. № 9878.

- Трифонов В. А., 1983. Две группы катакомбных погребений на Среднем Бейсуге//КСИА. Вып. 176. С. 86-90.

- Трифонов В. А., 1991а. Степное Прикубанье в эпоху энеолита-средней бронзы (периодизация)//Древние культуры Прикубанья (по материалам археологических работ в зонах мелиорации Краснодарского края)/Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 92-166.

- Трифонов В. А., 1991б. Батуринский вариант предкавказской катакомбной культуры//Катакомбные культуры Северного Причерноморья/Отв. ред. С. Н. Братченко. Киев: РАМУС АН Украины. С. 101-116.

- Шарафутдинова Э.С.,1983. Новые материалы по эпохе энеолита и бронзы в степном Прикубанье//КСИА. Вып. 176. С. 15-23.