Культуры древних номадов бронзового и раннего железного веков Монголии

Автор: Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются результаты изучения культур бронзового и раннего железного веков на территории Монголии российскими и монгольскими археологами. Рассказывается об изучении памятников афанасьевской культуры раннего бронзового века, о находке бронзового сейминско-турбинского кельта, об изображении колесниц на петроглифах развитого бронзового века. В позднем бронзовом веке древние номады, жившие в Центральной Азии, сооружали курганы-херексуры и устанавливали оленные камни. На рубеже бронзового и раннего железного веков центральные и восточные районы Монголии заняли монголоидные племена культуры плиточных могил, на западе страны - кочевники чандманьской культуры.

Центральная азия, монголия, археологическая культура, бронзовый и ранний железный века

Короткий адрес: https://sciup.org/14737488

IDR: 14737488 | УДК: 903'15;

Текст научной статьи Культуры древних номадов бронзового и раннего железного веков Монголии

Центральная Азия занимает обширную горную и степную внутреннюю часть Азиатского материка, лишенную выхода к Мировому океану. Она занимает восточный ареал Евразийского пояса степей, ограниченный с трех сторон света протяженными горными массивами: Саяно-Алтайским нагорьем на севере, Тибетским и Памирским нагорьем на юге, Большим Хинганом на востоке [Рерих, 2004. С. 25-29]. Особенности рельефа и ландшафта, растительности и животного мира обусловили среду обитания и направленность хозяйственных занятий населения этого региона с глубокой древности [Грач, 1983. С. 244]. На протяжении многих тысячелетий со времени первоначального заселения данного региона его древние насельники занимались охотой на травоядных животных и крупных птиц, о чем свидетельствуют наиболее ранние памятники наскального искусства [Окладников, 1983. С. 311]. С рубежа позднего каменного и раннего бронзового веков древнее население ЦентральноАзиатского историко-культурного региона освоило одно из основных направлений производящей экономики – кочевое скотоводство, добычу и обработку руд цветных металлов и подвижный образ жизни. Возникновение и развитие кочевого скотоводства стало следствием адаптации древних сообществ к среде обитания в условиях степного ландшафта [Хазанов, 1975. С. 8-9].

В эпоху освоения обработки и изготовления металлических орудий горные системы и степные пространства Монголии были населены древними европеоидными номадами, носителями афанасьевской культуры. Курганы афанасьевского типа изучены на памятниках Алтан сандал и Шатар чулуу в Центральной Монголии. Они представляли собой пологие округлые насыпи, сооруженные из мелких камней и земли, или речных валунов и гальки, иногда окаймленные кольцевой выкладкой из гранитных плиток. Под насыпями выявлены неглубокие прямоугольные или овальные могильные ямы, на дне которых находились скеле- ты погребенных. Они были уложены на спину, с согнутыми в коленях ногами, и ориентированы головами на запад или на восток. В некоторых могилах кости скелетов покрыты охрой. Согласно определению антрополога Н. Н. Мамоновой, все погребенные представляли собой людей палеоевропеоидного типа (см.: [Волков, 1980. Табл. 13-15]). Никаких вещей в могилах обнаружено не было. Отдельные фрагменты лепных керамических сосудов с елочным или резным орнаментом в виде горизонтальных полос, а также каменный нож с ретушированным лезвием, изготовленный из красной яшмы, обнаружены в насыпях курганов [Новгородова, 1989. С. 82]. По особенностям заупокойной обрядности, находкам керамики и антропологическому облику погребенных эти памятники могут быть отнесены к афанасьевской культуре, существовавшей на территории Саяно-Алтая и Центральной Азии в периоды энеолита и раннего бронзового века [Вадецкая, 1986. С. 16].

Древние кочевые европеоидные племена, обитавшие на территории Монголии в эпоху энеолита и раннего бронзового века, были скотоводами и охотниками, освоившими добычу медных руд и технологию изготовления некоторых видов украшений, бытовых инструментов и оружия из меди и медных сплавов. По представлениям многих ученых, непосредственными предками носителей афанасьевской культуры были древние номады, принадлежавшие в древнеямной культурной общности, которые переселились в Южную Сибирь и Центральную Азию из степей Восточной Европы [Киселев, 1949. С. 36]. Эти «древнейшие мигранты» могли быть прототохарами, носителями одной из ветвей индоевропейских языков [Семенов, 1993. С. 25-26]. Согласно иной точке зрения, древние европеоидные племена - носители афанасьевской культуры, являются коренными жителями Центрально-Азиатского региона со времен верхнего палеолита, а похожие элементы с древнеямной культурной общностью объясняются общностью происхождения и культурными контактами [Алексеев, 1982. С. 9-10]. Вероятно, в последующие столетия древнее европеоидное население составило субстратную основу кочевых племен – носителей культур развитого и позднего бронзового и раннего железного веков, обитавших в западных и центральных районах Монголии и сопредельных районов Саяно-Алтая, Восточного Казахстана и Синьцзяна.

В развитом бронзовом веке горы и степи Западной и Центральной Монголии и соседнего Восточного Туркестана входили в сферу влияния сейминско-турбинского транскультурного феномена, о чем свидетельствуют находки предметов характерного облика. Так, в Гоби-Алтайском аймаке обнаружен бронзовый кельт с расширяющимся к лезвию клином и двумя боковыми петлями-ушками, украшенный барельефным орнаментом в виде двойной горизонтальной полосы, разделенной на квадратные отсеки, от которой отходят три встроенные фестончатые фигуры [Черных, Кузьминых, 1989. С. 63. Рис. 23, 2]. На территории Монголии также обнаружены бронзовые боевые ножи с прямым однолезвийным клинком, изогнутой или прямой рукоятью, кольцевым или округлым навершием. На соседней территории Цинхая, на местонахождении Шэньна, найден бронзовый втульчатый наконечник копья с овальным пером, крюком на шейке и петлей на втулке, аналогичный по своей конструкции копьям-баграм, характерным для сейминско-турбинского транскультурного феномена [Молодин, Комиссаров, 2001; Кузьмина, 2010. С. 98]. Эти находки свидетельствуют о распространении бронзовых предметов вооружения сейминско-турбинского облика среди древних номадов западных и южных районов Монголии. Вполне вероятно, что данные предметы попадали в монгольские степи в результате миграционной активности носителей сейминско-турбинских традиций. Использование новых, наиболее эффективных для своего времени видов древко-вого колющего оружия ближнего боя должно было повлечь за собой изменения в структуре военной организации и тактике ведения военных действий [Кожин, 1993. С. 26; Худяков, 1995. С. 83]. В эпоху развитой бронзы кочевое население Монголии использовало колесный транспорт, что значительно расширило возможности для освоения номадами под пастбища степных водоразделов, повысило миграционную активность кочевых племен, позволило использовать колесничные запряжки для организации облавных охот и военных целей. Подтверждением служат многочисленные изображения колесниц на петроглифических памятниках в разных районах Монголии [Окладников, 1981. С. 53; Новгородова, 1984. С. 60-78]. На наскальных рисунках, выполненных точечной выбивкой, показаны двухколесные повозки с округлым кузовом и длинным дышлом с перекладиной, запряженные одной или двумя па- рами лошадей. Колесницы изображены обособленно или в составе охотничьих и батальных сцен. Сравнительно редко на колеснице изображен стоящий возница в грибовидном головном уборе с луком и стрелой в руках. На петроглифах у Ховд сомона к кузову колесницы, получившей наименование «гобийской квадриги», привязано тело поверженного врага [Новгородова, 1984. Рис. 19-20, 22-24; Кожин, 1987. С. 114-115]. Помимо изображений колесниц к эпохе развитой бронзы должны относиться рисунки пеших воинов и охотников в составе батальных и охотничьих сцен, с луками и стрелами, булавами, чеканами, копьями, мечами и кинжалами в руках, с горитами и клевцами на поясе, в грибовидных головных уборах либо в башлыках, с различными прическами [Окладников, 1981. Табл. 89, 1; 91, 7; 92, 1, 7; 93,1, 4; 98, 3; Новгородова. 1984. Рис. 27-29; 1989. С. 167].

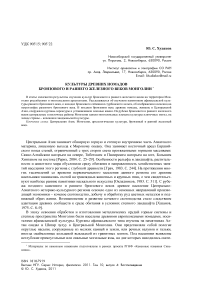

В завершающий период эпохи развитой и поздней бронзы горные районы и степные пространства Монголии, южные районы Забайкалья, Тувы, Горного Алтая, Восточного Казахстана, Кыргызстана и Восточного Туркестана были заселены древними номадами – носителями культурной общности херексуров и оленных камней. Херексуры – курганы с округлой каменной насыпью, окаймленные кольцевой или квадратной оградой с угловыми стелами, соединенной с насыпью лучами-дорожками. Вокруг херексуров встречаются кольцевые каменные выкладки, иногда – отдельные или целые ряды оленных камней. Некоторые российские и монгольские исследователи датировали херексуры эпохой средневековья и приписывали древним тюркам [Сэр-Оджав, 1970. Тал. 23-28]. Лишь в конце 1980-х гг. эти памятники, наряду с оленными камнями были отнесены к развитому и позднему бронзовому веку [Худяков, 1987. С. 155-156; Коновалов, 1987. С. 124-125]. Под насыпями херексуров, внутри цисты из массивных валунов или скальных обломков, находятся одиночные или групповые захоронения по обряду ингумации. Скелеты погребенных лежат на спине или на боку, ориентированы головой на запад и северо-запад [Цыбиктаров, 1998. С. 138-139]. Для носителей этой культурной общности был характерен безынвентарный обряд погребения, поэтому в херексурах почти нет находок, относящихся к бронзовому веку; лишь в нескольких из них обнаружены фрагменты керамики и кости домашних животных. В двух случаях под насыпями херексуров, исследованных в Монголии, был найден бронзовый кельт-лопатка и бронзовый черешковый двухлопастной наконечник стрелы с удлиненно-треугольным пером [Цэвээндорж, Баяр, Цэрэндагва, Очирхуяг, 2002. Тал. 100; Турбат, Амартувшин, Эрдэнэбат, 2003. Тал. 163]. Среди бронзовых вещей, обнаруженных на территории Монголии, к предметному комплексу культурной общности херексуров и оленных камней можно отнести находки кельтов с боковыми ушками, прямым или расширяющимся клином, и кельты-лопатки; бронзовые кинжалы с двухлопастным клинком, шипастым перекрестьем, прямой или изогнутой орнаментированной рукоятью и навершием в виде головы горного козла или бруска; бронзовые ножи с прямым однолезвийным клинком, односторонним шипом или упором, прямой или изогнутой рукоятью и навершием в виде головы горного козла или аргали, кольца или грибовидной шляпки; бронзовые втульчатые высокообушные или вислообушные топоры. Помимо курганов-херексуров, сооружавшихся в качестве погребальных комплексов, к этой культурной общности относятся и оленные камни: каменные стелы, на которых изображены головные уборы, украшения, олени или другие копытные животные, богато орнаментированные воинские пояса с подвешенными к ним колесничными пряжками, луками, горитами, клевцами, кинжалами, ножами, а также щитами. Иногда на этих стелах показаны копья со знаменами. Очень редко изображались лица воинов, чаще всего их заменяли три косые линии [Волков, 1981. С. 80-98]. Изображения оружия соответствуют находками предметов эпохи поздней бронзы. Оленные камни устанавливались в ряды в процессе совершения поминального обряда на поминальных комплексах культурной общности херексуров и оленных камней (рис. 1).

К этой общности относятся и петроглифы, на которых изображены в составе охотничьих сцен олени, стилистические похожие рисунки на оленных камнях, и другие копытные животные, а также охотники. Применение боевых колесниц значительно повысило наступательную ударную мощь мобильных отрядов, действовавших в составе армий древних кочевников в эпоху поздней бронзы. Это привело к значительному возвышению в древнем кочевом обществе роли военной аристократии. Военные вожди, опирающиеся на воинов-

Рис . 1. Культурная общность херексуров и оленных камней: 1 , 4 - херексуры; 2 - оленный камень; 3 , 5 , 9 -изображения кинжалов на оленных камнях; 6 - погребение в херексуре; 7 , 8 , 10 - изображения лука, лука в горите, клевца на оленных камнях; 11 , 12 - изображение щита и копья со знаменем на оленных камнях; 13 - наконечник стрелы; 14 , 15 - ножи; 16 - кинжал; 17 - боевой топор; 18 - кельт ( 1 , 4 - по: [Худяков, 1987. Рис. 3, 2,6]; 2 , 3 , 5 , 7 - 12 - по: [Волков, 1981. С. 159, 230, 231, 232, 235]; 6 - по: [Цыбиктаров, 1998. С. 138]; 13 - по: [Турбат, Амар-тувшин, Эрдэнэбат, 2004. Тал. 163]; 14 - 16 - по: [Новгородова, 1989. С. 133, 135]; 17 - Музей Южногобийского аймака; 18 - по: [Цэвээндорж, Баяр, Цэрэндагва, Очирхуяг, 2002. Тал. 100])

колесничих, в этот период заняли ведущее место в этносоциальной иерархии древних европеоидных номадов развитого и позднего бронзового века, что рельефно проявилось в идеологической сфере и сформировало своеобразный этнокультурный облик общности херексу-ров и оленных камней, носители которой были кочевыми скотоводами и охотниками [Худяков, 1987. С. 158-159]. В результате развития военной организации и выделения аристократии их общество было в значительной степени стратифицированным.

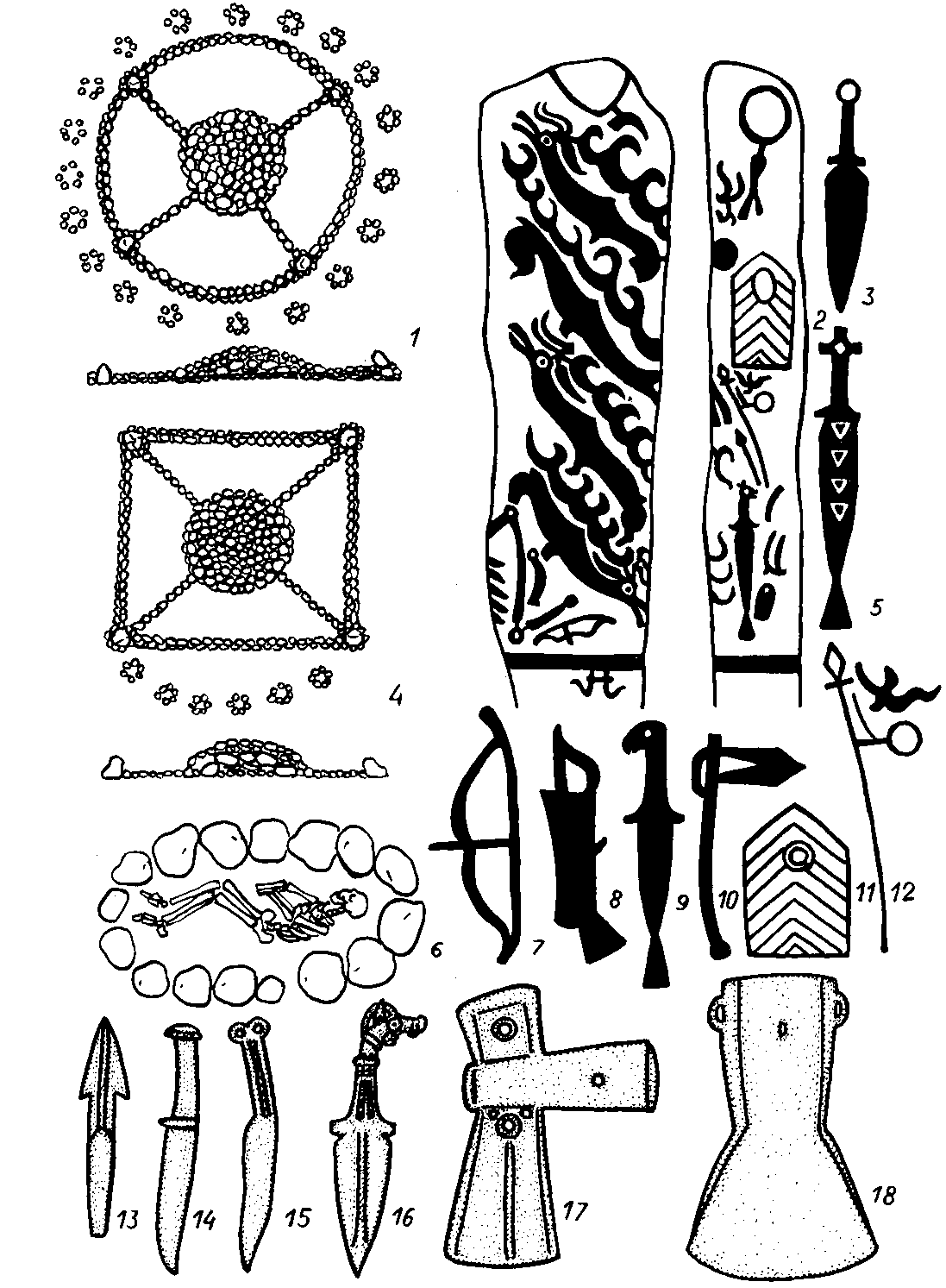

В восточных районах Монголии и в Забайкалье военные отряды, составленные из древних европеоидных номадов и возглавляемые военачальниками и воинами-колесничими, столкнулись с монголоидными кочевниками, носителями культуры плиточных могил. Такие могилы представляют собой прямоугольные ограды из наклонно стоящих массивных каменных плит, с пологими насыпями из камней и земли. Внутри оград находились неглубокие прямоугольные могильные ямы, перекрытые каменными плитами. Умерших хоронили в могилах в вытянутом положении, головой на восток. В составе сопроводительного инвентаря в плиточных могилах представлены украшения и детали одежды, оружие и орудия труда, принадлежности конской сбруи. В насыпях встречается керамика и кости домашних животных [Цыбиктаров, 1998. С. 52]. Рядом с плиточными могилами иногда устанавливались «сторожевые камни» -массивные каменные стелы с выбитыми полосами, или тамгообразными знаками [Пэрлээ, 1977. Тал. 19; Гришин, 1981. С. 159. Рис. 38, 59]. В отдельных случаях для установки подобных стел вторично использовались оленные камни. Некоторые плиточные ограды, заполненные костями всех видов домашних животных, вероятнее всего, служили жертвенниками. Среди них встречаются сооружения необычно крупных размеров, площадью 10 × 10 м, где также вторично использовались оленные камни. К культуре плиточных могил относятся «се-ленгинские писаницы»: рисунки, выполненные красной краской, с изображением в рамках очень схожих композиций, косых крестов, квадратов с точками внутри, фигур людей, животных и птиц [Окладников, 1976. С. 194-196; Наваан, 1975. Зур. 52-54]. Предметный комплекс раннего этапа культуры плиточных могил, синхронного позднему бронзовому веку, включает лепные горшки и баночные керамические сосуды, украшенные полосами волнистого орнамента и налепными валиками, а также триподы, имеющие одно устье и три полости на ножках; бронзовые мечи с длинными двулезвийными клинками, шипастыми перекрестьями, прямой или изогнутой рукоятью и зооморфным навершием в виде головы барана; втульча-тые двухлопастные и трехлопастные копья, втульчатые клевцы, кельты, кинжалы, ножи, бронзовые и костяные наконечники стрел; бронзовые сферические шлемы с наушами; воинские пояса с поясными пластинами и колесничными пряжками; бронзовые бляшки и подвески, нефритовые кольца и каменные бусы. Древние монголоидные кочевые племена, носители культуры плиточных могил, продолжали населять степные просторы Забайкалья, Восточной и Центральной Монголии и в эпоху раннего железа. В памятниках позднего этапа этой культуры обнаружены, наряду с бронзовыми, железные вещи (рис. 2). В них найдены концевые накладки луков, бронзовые и костяные наконечники стрел, кельты и кинжалы, предметы конской сбруи, бляшки, поясные пластины, подвески и другие украшения, фрагменты керамических сосудов [Гришин, 1981. С. 128-139; Новгородова, 1989. С. 242; Цыбиктаров, 1998. С. 55-70]. Носители культуры плиточных могил были кочевыми скотоводами и охотниками с довольно дифференцированной социальной структурой.

На территории Монголии и Забайкалья известны случаи, когда плиточные могилы сооружались поверх оград херексуров с использованием для их сооружения оленных камней. Подобные случаи свидетельствуют о враждебных отношениях между древними европеоидными и монголоидными племенами и осквернении могил своих врагов. Судя по имеющимся данным, благодаря ударной мощи боевых колесниц и своему военному превосходству европеоидные номады, носители культурной общности херексуров и оленных камней, смогли в эпоху поздней бронзы завоевать восточные районы Центральной Азии и подчинить монголоидных кочевников. Однако после того как древние номады освоили на рубеже позднего бронзового и раннего железного веков верховую езду, значение боевых колесниц в военном искусстве значительно уменьшилось. Ведущим родом войск в кочевом мире с того времени стала конница, отряды которой были более многочисленными и гораздо более маневренными, чем подразделения боевых колесниц. Конные войска монголоидных носителей культуры

Рис . 2 . Культура плиточных могил: 1 - плиточная могила; 2 , 5 - сторожевые камни; 3 - «селенгинские» рисунки; 4 - погребение в плиточной могиле; 6 - 8 - концевые накладки лука; 9 - 20 - бронзовые наконечники стрел; 21-23 -костяные наконечники стрел; 24 - наконечник копья; 25 - меч; 26 - нож; 27 - шлем; 28 - трипод; 29 - кельт; 30 -колесничная пряжка; 31 - поясная пластина; 32 - бляшка ( 1 , 4 , 6-8 , 9 , 10 , 11 , 16 - 18 , 29 , 30 , 31 - по: [Цыбиктаров, 1998. С. 52; рис. 30; 50, 2 ; 54, 1 ; 63, 1 , 2 , 3 ; 64, 1-3 ; 68, 2 , 4 , 6 ]; 2 , 5 - по: [Пэрлээ, 1976. Тал. 19]; 3 - по: [Окладников, 1976. С. 194-195]; 6 , 8 , 12-15 , 19 , 20 - Монгольский национальный исторический музей; 21-23 , 28 , 32 - по: [Нов-городова, 1989. С. 242, 244, 246]; 24-26 - по: [Гришин, 1981. Рис. 66, 1 ; 67, 1 ; 68, 8 ]; 27 - по: [Цэвээндорж, Баяр, Цэрэндагва, Очирхуяг, 2008. Тал. 82, зур. 29])

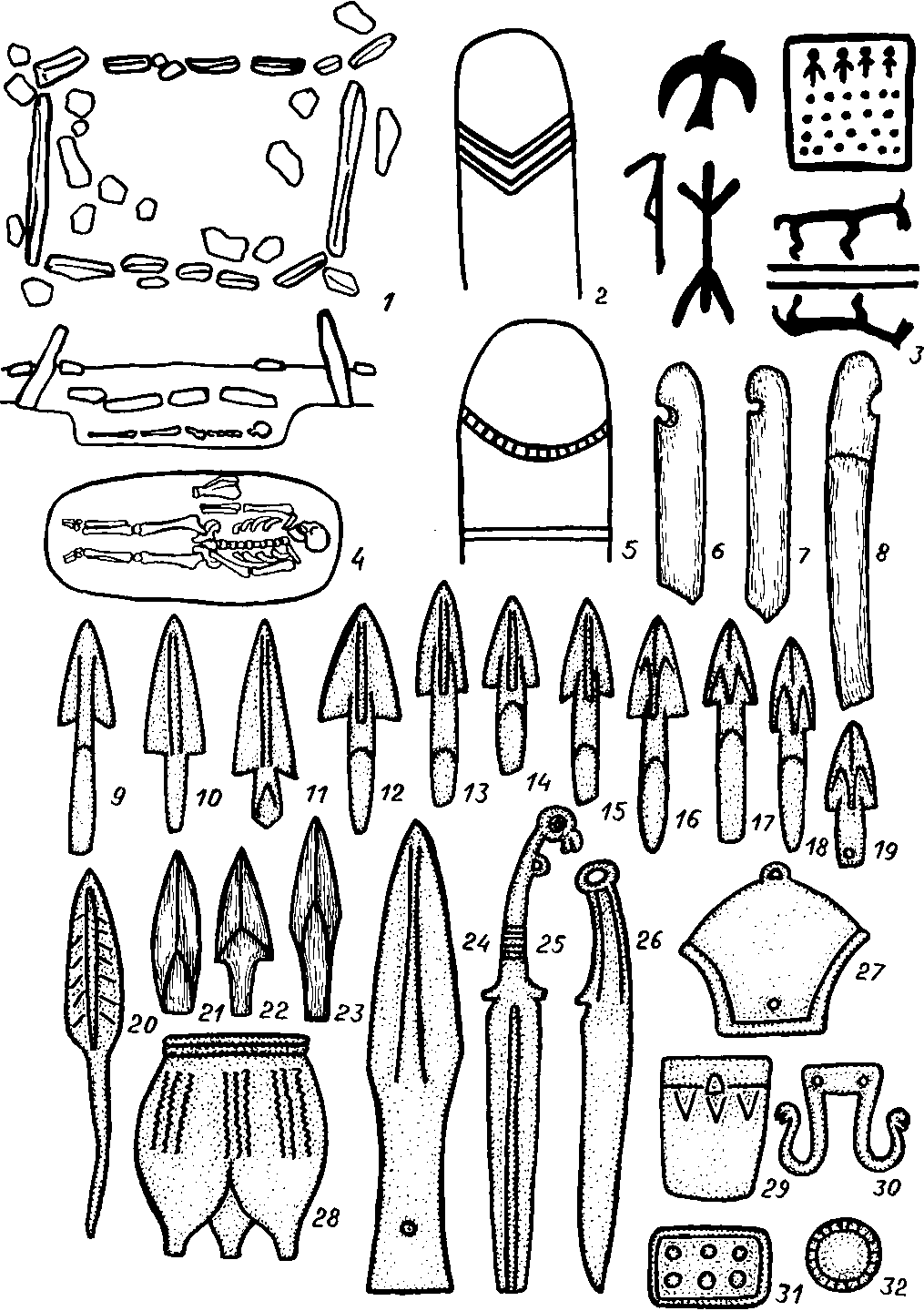

Рис. 3. Чандманьская культура: 1 , 4 - погребения чандманьской культуры; 2 , 3 - изображения всадников; 5-19 -бронзовые наконечники стрел; 20-22 - костяные наконечники стрел; 23 , 24 - бронзовые чеканы; 25 - железный чекан; 26 - пряжка; 27 , 28 - кинжалы; 29 - сосуд ( 1 , 4 , 26 - по: [Новгородова, 1989. С. 288, 292, 301]; 2 , 3 - по: [Кубарев, 2007. Рис. X, 1 , 5 ]; 5-22 , 27-28 - по: [Цэвээндорж, 1980. Зур. 67, 70, 71]; 23-25 , 29 - Монгольский национальный исторический музей)

плиточных могил отвоевали у своих прежних победителей восточные и центральные районы Монголии. При захвате земель они стремились осквернить могилы и поминальники своих врагов, сооружали плиточные могилы поверх херексуров, использовали оленные камни в качестве строительного материала. В результате нанесенных поражений и утраты прежних районов проживания и обширных пастбищ значение колесничной символики в идеологии и заупокойной обрядности европеоидных номадов значительно снизилось. На рубеже раннего железного века культурная общность херексуров и оленных камней распалась на несколько самостоятельных скифоидных культур древних номадов. К их числу относится чандманьская культура, носителями которой были древние европеоидные кочевники, населявшие степи и горы Западной Монголии. К настоящему времени изучен один памятник этой культуры – могильник Чандмань уул, расположенный к югу от оз. Убса-Нур. В его составе исследованы каменные курганы, под насыпями которых в могильных ямах обнаружены одиночные и групповые захоронения по обряду ингумации в бревенчатых срубах и каменных ящиках. Тела умерших помещали в могилы на боку с подогнутыми в коленях ногами, ориентировали на север или северо-запад. В могилы ставили сосуды с питьем и пищей. Мужчин хоронили с оружием и воинскими поясами, женщин – с украшениями и туалетными принадлежностями. На черепах многих погребенных встречаются отверстия от ударов чеканами. Из оружия в составе чандманьского предметного комплекса обнаружены бронзовые и железные чеканы и кинжалы, бронзовые и костяные наконечники стрел. К числу бытовых вещей, принадлежностей пояса и украшений относятся обнаруженные в могилах бронзовые ножи, зеркала с боковой ручкой, пряжки и бляхи, часть которых выполнена в скифском зверином стиле. Керамическая посуда представлена плоскодонными кувшинами с зауженной горловиной и раздутым туловом, часть которых украшена налепными валиками и схематичными изображениями животных, а также вазами, горшками и баночными сосудами (рис. 3). В одной из могил найден бронзовый котел на поддоне с двумя петлевидными ручками [Цэвээндорж, 1980. Зур. 63-92; Новгородова, 1989. С. 262-306]. Помимо погребальных комплексов, к этой культуре должны относиться наскальные рисунки Монгольского Алтая, на которых изображены всадники в скифских колпаках с луками и чеканами в руках [Кубарев, 2007. Рис. X, 1-5 ]. Судя по характеру заупокойной обрядности, составу предметного комплекса и сюжетам на петроглифах, носители чандманьской культуры были кочевыми скотоводами и охотниками на копытных животных. Социальные различия в погребальной обрядности отчетливо не прослеживаются. Основную часть населения представляли рядовые скотоводы, входившие в состав племенного ополчения. По характеру погребальной обрядности, предметному комплексу и искусству звериного стиля чандманьская культура имеет значительное сходство с саглынской культурой Тувы [Грач, 1980. С. 62-84].

В последние годы в Баян-Ульгийском аймаке монгольскими, российскими и французскими археологами исследованы курганы пазырыкской культуры, которые по своим конструктивным особенностям, погребальному обряду и сопроводительному инвентарю идентичны комплексам древних кочевников Горного Алтая [Турбат, Жискар, Батсух, 2005; Цэвээндорж, Молодин, Парцингер, Баярсайхан, Лундэв, 2007]. Судя по результатам этих раскопок, северо-западные окраины Монголии входили в зону расселения пазырыкских номадов. Дальнейшее изучение этих памятников позволит значительно расширить имеющиеся представления по этнокультурной истории Монголии в скифское время. В конце I тыс. до н. э. европеоидные кочевые племена, населявшие центральные и западные районы Монголии, вошли в состав державы Хунну, что привело к значительным изменениям в расовом и этническом составе населения и в культуре древних номадов.