Культуры польцевского круга Приморья в контексте этнокультурных индикаторов

Автор: Дьякова О.В.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Ареал распространения памятников польцевской культуры Дальнего Востока обширен. В России он охватывает территории Приамурья и Приморья, в Китае - Маньчжурию. Время функционирования культуры приходится на сложный исторический период - переход от древности к средневековью, включая эпоху «великого переселения народов». Степень изученности польцевской культуры на территориях различная. В Приамурье выявлена динамика развития польцевской культуры по этапам: желтояровский (VII-VI вв. до н.э.); польцевский (VI-II-I вв. до н.э.); кукелевский (I-IV вв. н.э.), прослежен контакт польцевцев со средневековыми тунгусо-маньчжурами (носителями мохэской культуры) и выделены две локально-хронологические группы памятников с польцевско-мохэскими традициями: благословеннинская и найфельдская (IV-IX вв. н.э.). В Китае выделены три ее разновидности. В Приморье изучение культуры дискуссионно. Это проявляется в многочисленности применяемых для нее названий - суйфунская, ольгинская, польцевская, польцевская культурная общность, смольнинская, николаевская. Все культуры претендуют на самостоятельность. Однако выявленные культурные индикаторы на однослойных памятниках Приморья Монакино-4, Врангель-3, Михайловское городище, показывают, что перед нами польцевская культура, развивающаяся во времени и пространстве. Польцевские традиции сохраняются в материальной культуре дальневосточных палеоазиатов (нивхов) вплоть до современности.

Приморье, польцевская культура, смольнинская культура, ольгинская культура, николаевская культура, стратиграфия, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/149143821

IDR: 149143821 | УДК: 903’1(47+57):666.3 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2023.1.8

Текст научной статьи Культуры польцевского круга Приморья в контексте этнокультурных индикаторов

DOI:

Цитирование. Дьякова О. В., 2023. Культуры польцевского круга Приморья в контексте этнокультурных индикаторов // Нижневолжский археологический вестник. Т. 22, № 1. С. 114–127. DOI:

В археологии Приморья польцевская культура занимает особое место, поскольку время функционирования культуры приходится на сложный исторический период – переход от древности к средневековью, включая эпоху «великого переселения народов». В России география польцевских памятников охватывает Приамурье и Приморье, в Китае – Маньчжурию, в КНДР – северо-восток Корейского полуострова. Происхождение, генезис, динамика, корреляция, синхронизация памятников, локальных вариантов культуры исследованы неравнозначно и неоднозначно. Динамика развития польцевской культуры от раннего железного века до средневековья разработана только для Приамурья, где выделены три этапа развития польцевской культуры: желтояровский (VII–VI вв. до н.э.); польцевский (VI–II–I вв. до н.э.); кукелевс-кий (I–IV вв. н.э.), прослежен контакт польцевцев со средневековыми тунгусо-мань-чжурами (носителями мохэской культуры) и выделены две локально-хронологические группы памятников с польцевско-мохэскими традициями: благословеннинская и найфель-дская (IV–IX вв. н.э.) [Деревянко, 1976, с. 161; Дьякова, 1984, с. 86–91; 1993]. Отмечен польцевский компонент в керамике амурских чжурчжэней в Х в. [Медведев, 1986]. Китайские археологи на северо-востоке провинции Хэйлунцзян в районе Саньцзян (между реками Амур, Сунгари, Уссури) выделили три культуры с польцевскими традициями: вань-янхэ (II в. до н.э. – II в. н.э.) – идентична польцевской амурской; гунтулин (II в. до н.э. – II в. н.э.); фэнлинь (III–IV вв. н.э.) [Хон Хё У, 2008, с. 24–25]. В Приморье ситуация с изучением польцевской культуры оказалась много сложнее. Начало ее изучению положил ака- демик А.П. Окладников, проследивший миграции польцевского населения в Приморье в IV–III вв. до н.э. по Амуру и его притокам [Окладников, 1959, с. 259; Окладников, Деревянко, 1970]. Однако сразу же возникла дискуссия, продолжающаяся и в настоящее время, в результате которой появилась серия новых названий культуры – суйфунская [Пронина, Андреева, 1964], ольгинская [Андреева, 1970; Яншина, 2010], польцевская [Окладников и др., 1972], польцевская культурная общность [Коломиец, 2005; Коломиец и др., 2002], смольнинская [Шавкунов, 2015; 2017], николаевская [Гельман, 2006].

Такое состояние проблемы отражает разные методологические подходы к изучению археологических памятников. А.П. Окладникова и исследователи его школы упор делали на стратиграфическую обоснованность выделения польцевского слоя, классификацию материала и датировку [Деревянко, 2000]. Примером тому служат масштабные стационарные раскопки поселения Сопка Булочка, позволившие выявить периодизацион-ную нишу польцевского слоя, зафиксировав его между кроуновским и средневековым культурными слоями [Окладников и др., 1972; Деревянко, Медведев, 2008]. Позднее такая же стратиграфическая ситуация была подтверждена раскопками на Новогордеевском городище [Болдин и др., 1990]. В академической археологии Владивостока изначально превалировало стремление обозначить «особость» приморской археологии от приамурской. Однако данная «особость» базировалась в основном на материалах поликомпонентных памятников, включавших польцевские, бохайские и кроуновские вещи в нестратифицированных слоях, на что неоднократно указывали оппо- ненты [Дьякова, 1993; Бродянский, 2014, с. 133; Бродянский, 2010; Шавкунов, 2017]. Стратиграфическая неясность и смешанность материалов стали тормозом для объективного анализа приморской польцевской культуры. Разрешать эту проблему возможно и необходимо через материалы однослойных стационарно раскопанных памятников с выявлением на них этнокультурных индикаторов, позволяющих установить одна ли это культура, развивающаяся во времени и пространстве, или разные. Заметим, что в Приморье культурно-значимые признаки польцевской культуры до сих пор не сформулированы и исследователи при идентификации памятников ориентируются на польцевские материалы Приамурья. К диагностическим признакам польцевской культуры Приамурья относятся: лепные плоскодонные слабопрофилированные горшковидные сосуды с вафельным орнаментом по всему тулову; плоскодонные, доработанные на круге, сосуды с воронковидной горловиной и блюдовидным венчиком, с прочерченным, гребенчатым, ногтевым, ямочным, пальцевым декором; чаши-пиалы; металлические изделия – железные ножи с прямой спинкой; плоские наконечники стрел треугольной формы, подпрямоугольные панцирные пластины.

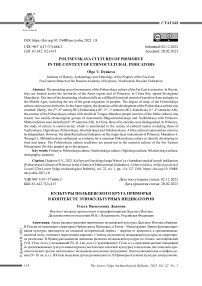

В настоящее время в Приморье по опубликованным и архивным полевым материалам выявлено 56 археологических памятников, отнесенных исследователями к польцев-ской, ольгинской, смольнинской, николаевской культурам и которые автор статьи обозначает как культуры польцевского круга, представленные городищами, поселениями и могильниками (рис. 1).

Однослойных стационарно раскопанных памятников, пригодных для культурной диагностики, всего три: курганный могильник Мо-накино-4, Михайловское городище, поселение Врангель-3. Рассмотрим их подробнее.

Курганный могильник Монакино-4 (Партизанский район Приморского края) (рис. 1). Расположен в 2,8 км к северо-востоку от с. Монакино. Обнаружен при проведении хоздоговорных работ археологическим отрядом Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН в 2011 г. [Артемьева, 2011а; 2011б, с. 157]. Возведен на западном склоне мысовидного от- рога, с южной стороны которого протекает Козловский ключ. Монакинский курганный комплекс состоит из 30 объектов, занимающих площадь 1 тыс. м2. Курганы выложены из местного камня разного размера. Диаметр основания курганов не превышает 10 м, высота достигает 1,5–2 м. В центре курганов зафиксированы воронки диаметром 1,5–2 м, глубиной 0,8 м. С северной стороны по краю мыса прослежена каменная насыпь высотой до 1 м. Раскопано 2 кургана. Выявлено, что нижняя часть камней опиралась на кольцевую кладку, затем накладывались другие камни, образуя холм. В одном кургане «в центре курганного кольца, при зачистке материкового скаль-ника, в некоторых местах были видны камни, стоящие вертикально, напоминающие стенки могильной камеры» [Артемьева, 2011а, c. 75], в другом кургане «...проявились камни, стоящие в некоторых местах вертикально и в ряд, создавая тем самым так называемый каменный ящик. Его ширина 0,6–0,8 м, длина 1,5– 1,8 м, глубина 0,4 м. Внешне каменный ящик напоминает погребальную камеру, которая встречалась на могильниках железного века. Дно каменного ящика заложено скальными камнями» [Артемьева, 2011а, c. 75]. По обнаруженным артефактам – керамике с блюдовидным венчиком, железной панцирной пластинки, кремневого наконечника стрелы, сосуда горшковидной формы – курганы могильника Монакино-4 отнесены к польцевской культуре и датированы, по аналогии с Приамурьем, концом I тыс. до н.э.

Вывод. Курганный могильник Монакино-4 по этнокультурным индикаторам соответствует польцевской культуре Приамурья. Инновационным является сам погребальный памятник – каменные курганы с ящиком, до этого не обнаруженные в Приамурье.

Поселение Врангель-3 (г. Находка Приморского края) (рис. 1). Расположено вблизи Восточного порта на берегу бухты Врангеля залива Находка Японского моря. Занимает террасы, вершину и склоны отдельно стоящей небольшой сопки. Стационарно исследован при проведении хоздоговорных работ археологическим отрядом Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН в 2021 г. [Артемьева, 2011а]. На 5 тыс. м2 вскрыто более

50 наземных жилищ, располагавшихся на террасах по склону сопки. Одной стороной жилища оказались врезаны в сопку. Отопительной системой жилищ служил каменный кан. Артефакты представлены плоскодонными горшками с вафельным декором по тулову, плоскодонными сосудами с блюдовидными венчиками и горизонтально-прочерченным декором, чашами-пиалами, сосудами на колоколовидных поддонах. Поселение отнесено к польцевской культуре, отмечено присутствие в комплексах кроуновских элементов – канов, сосудов на колоколовидных поддонах. Архивные источники, предварительные публикации материала, визуальное знакомство с разрешения автора раскопок с артефактами памятника позволяет полагать, что поселение Врангель-3 после введения материала в научный оборот может войти в разряд эталонных памятников польцевской культуры Приморья.

Вывод. По типовому составу находок – сосудов с блюдовидным венчиком, слабопро-филированных горшков с вафельным декором, чаш-пиал – поселение Врангель-3 соответствует этнокультурным индикаторам польцев-ской культуры Приамурья, являясь их типолого-хронологическим продолжением. Инновационными артефактами служат – кан и сосуды на колоколовидных поддонах, свидетельствующие о контакте польцевцев с носителями кроуновской культуры.

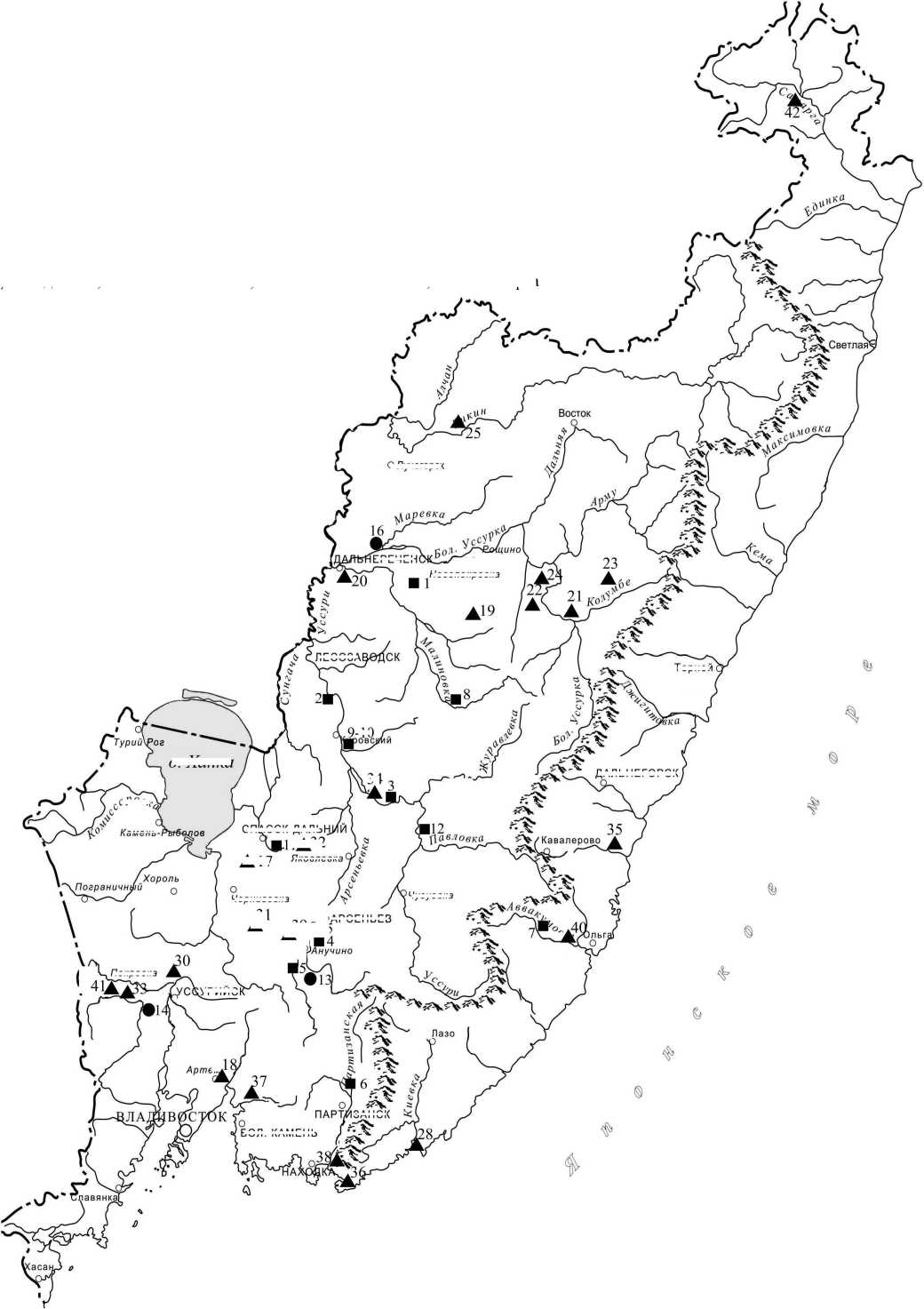

Михайловское городище (Ольгинс-кий район Приморского края) (рис. 1, 2, 3). Расположено в 4 км к юго-востоку от с. Михайловка на 5–9 метровом мысовидном выступе второй надпойменной террасы левого берега р. Аввакумовки. Стационарно городище исследовалось Амуро-Приморской археологической экспедицией в 2019 г. [Дьякова, 2019, № 801]. Общая площадь памятника 0,25 га. Поверхность городища ровная с плавным метровым перепадом к западу. Городище укреплено тремя рядами валов и рвов. Северная сторона мыса (она же северная сторона городища) обрывистая, высотой до 5 м, обращена к Аввакумовке и не защищена валами. Западная сторона мыса пологая, спускается в распадок, где, судя по аллювиальным отложениям, в древности протекал ручей. К северо-западному углу городища под- нималась дорога, защищенная с южной стороны валами, а с западной – небольшим строением с обваловкой (рис. 2). Южная сторона городища укреплена тройными рядами валов и рвов, к которым подходила дорога. Внутренний вал городища П-образной формы с прямым юго-восточным углом и укороченным западным валом. Общая длина внутреннего вала 55 м (восточный участок – 23 м, южный – 26 м, западный – 6 м). Средний и внешний валы Г-образной формы со скругленным юго-восточным углом. Углом валы ориентированы на юго-восток. Длина среднего вала 89 м (восточный участок – 31 м, южный – 58 м); длина внешнего вала 65 м (восточный участок 41 м, южный – 24 м). Валы разделены рвами, глубина которых от дневной поверхности варьирует в пределах 0,6–0,4 м. Высота внутреннего вала от дна рва до гребня – 1,15 м, среднего вала – 1 м, внешнего вала – 0,32 м. Валы отстоят друг от друга на расстоянии 7–4 м. С внутренней стороны углов внутреннего и внешнего валов зафиксированы углубления круглой формы диаметром 1 м, глубиной 0,2 м. По гребню внутреннего вала зафиксированы столбовые ямы, вероятно, остатки возведенной на валу деревянной стены. Подобная конструкция на укреплениях Приморья встречается впервые. Валы отсыпаны из камня и гравийно-песчаной почвы, добытой из рвов. Внутренний вал с внешней стороны облицован скальным камнем. Аналогичная облицовка зафиксирована в местах стыковки рвов с валами, а так же на дне рва.

На городище прослежены два входа – с южной и западной сторон. Южный вход расположен с уплощенной стороны мыса и представлен насыпной почвенно-каменной платформой, соединяющей между собой все валы и рвы. Платформа прямоугольной формы, длиной – 17,5 м, шириной в средней части 3,2 м. С внешней стороны городища к ней подходит дорога. С внутренней стороны дорожная платформа заканчивается входными воротами, от которых сохранились столбовые ямы. Расстояние между столбовыми ямами – 4,5 м. Диаметр ям – 0,6 м, глубина – 0,3 м. Западный вход (спуск с городища к ручью и реке) охранялся небольшим сторожевым пунктом.

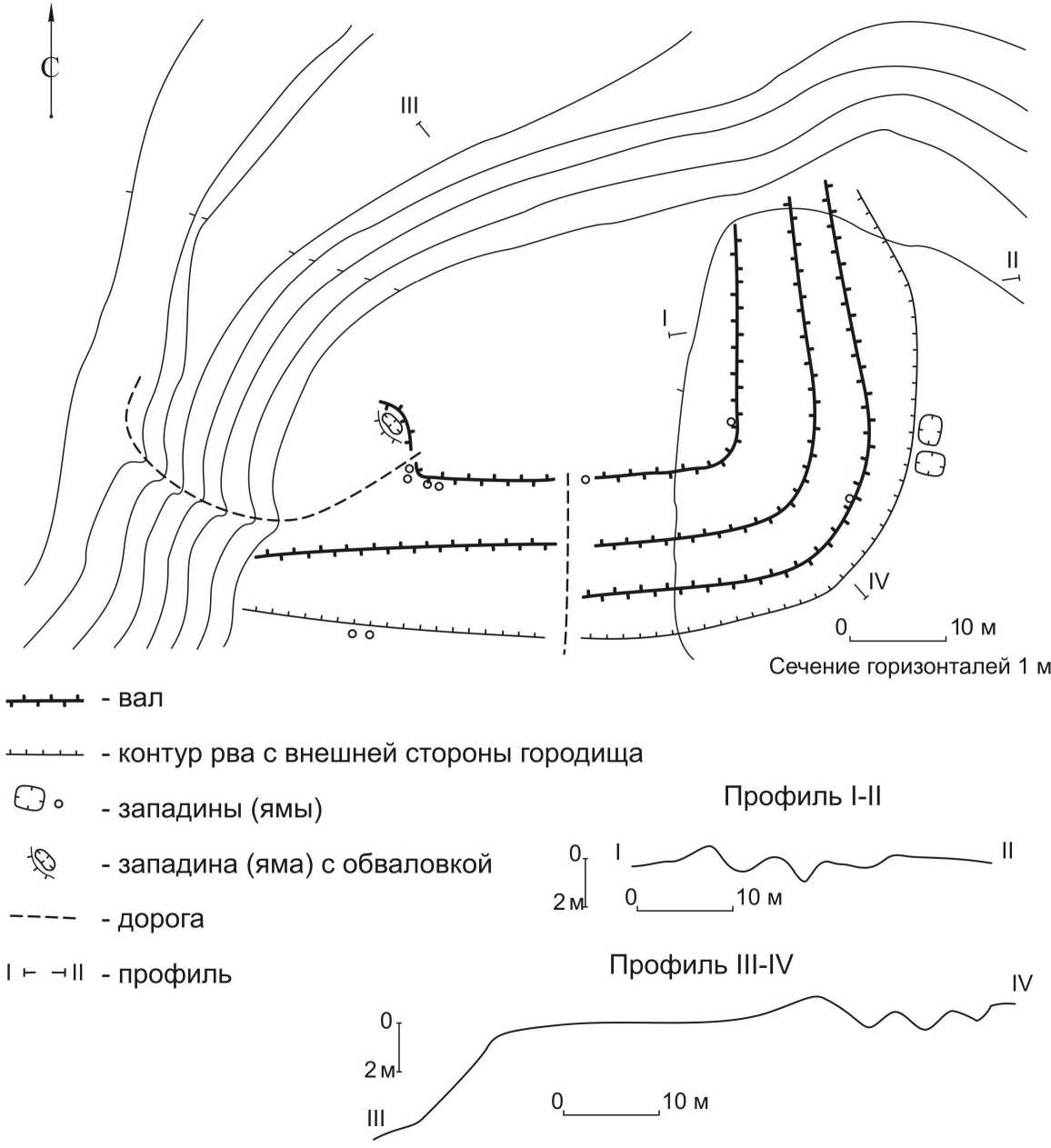

На городище вскрыт металлургический комплекс, включавший горн, производствен- ное помещение, инструментарий, литейную форму, шлаки, крицу (рис. 3,9,10, 4,12).

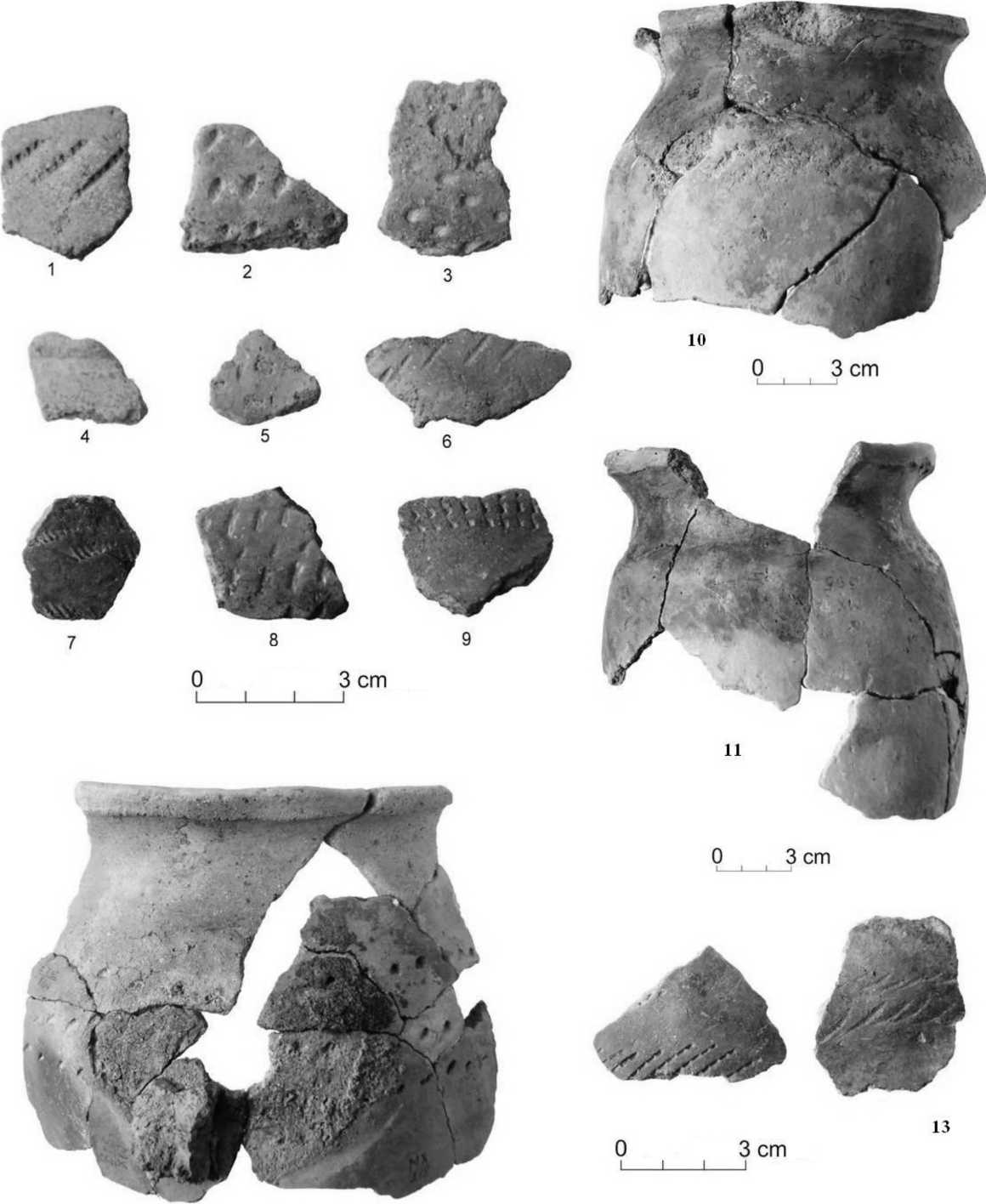

В коллекции содержится керамика трех категорий: лепная, в виде горшков с вафельным декором; доработанные на круге вазовидные сосуды с горизонтальными рядами ногтевых оттисков, горизонтально-прочерченных прямых и волнистых борозд, поясов с правонаклонными вдавлениями лопаточкой, ямочных рядов (рис. 4, 1 – 12 ); фрагментами круговой сероглиняной керамики с вафельным декором, штампованным геометрическим орнаментом и чернением поверхностей. Встречен один фрагмент дна от пароварки.

Железные изделия представлены панцирными пластинками, наконечниками стрел, ножами и зубилом (рис. 3, 5 – 7 ).

Панцирные пластинки представлены тремя типами: удлиненной формы шириной 17 мм с шестью парами отверстий; удлиненной формы шириной 24–25 мм с четырьмя парами отверстий; подпрямоугольной формы со срезанными углами шириной 30 мм. Пластины подпрямоугольной формы Михайловского городища соответствуют пластинам польцевской культуры Приамурья [Дьякова, Шавкунов, 2020, с. 7–19].

Наконечники стрел представлены пламевидным типом (рис. 3, 1 – 4 ), делящемся по сечению пера на пять вариантов: с уплощенно-треугольным сечением без шейки; с ромбическим сечением без шейки; с ромбическим сечением и плоской шейкой; с уплощенно-треугольным сечением и плоской шейкой; с Z-образным сечением без шейки. Наконечники с уплощенно-треугольным сечением без шейки традиционны для польцевской культуры Приамурья и входят в его идентификационный код. Остальные наконечники имеют широкое распространение в культурах Дальнего Востока [Дьякова, Шавкунов, 2020, с. 7–19].

Ножи (рис. 3,8,11) представлены тремя типами: с прямой спинкой и упором со стороны лезвия; с прямой спинкой и с упорами со стороны спинки и лезвия; с вогнутой спинкой и упором со стороны лезвия. Первый тип ножей – с прямой спинкой и упором со стороны лезвия – впервые появляется в польцевской культуре Приамурья, встречается на памятниках, отнесенных исследователями к польцевской, смольнинской, ольгинской и николаевской культурам Приморья. В настоящее время данный тип ножей является традиционным для палеоазиатского населения Нижнего Амура – нивхов [Орлова, 1964, с. 215– 217, рис. 1–5]. Заметим, что племена нивхов до XVII в. проживали и в Приморье. Что касается ножей с прямой спинкой и с упорами со стороны спинки и лезвия, то они традиционны для средневековых тунгусо-маньчжуров (мохэская, бохайская, чжурчжэньская культуры), появившихся в Приамурье и Приморье в первой половине I тыс. н.э., и современных (нанайцы, удэгейцы).

Зубило клиновидной формы и прямоугольным сечением (рис. 3, 9 ). Аналогичные инструменты обнаружены в жилище № 7 на поселении Польце I в Приамурье [Деревянко, 1976, табл. XXVIII, 3 , 4 , табл. XXIX, 4 ].

Вывод . По этнокультурным индикаторам: лепной и доработанной на круге керамике, железным артефактам – ножам, панцирным пластинам, плоским наконечникам стрел треугольной формы, зубилу, Михайловское городище однозначно соотносится с польцев-ской культурой. При этом в форме и орнаментике керамического материала Михайловского городища прослеживается дальнейшее его типологическое развитие. Функционирование Михайловского городища в эпоху средневековья подтверждается радиоуглеродными датами, свидетельствующими, что построено оно в VI в. н.э. (LE-12102: 1520 ± 40; ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН и Центре прикладных изотопных исследований Университета Джорджии (США) 1535 ± 30; 1550 ± 30). Этой дате не противоречит круговая сероглиняная посуда со штампованным декором, обнаруженная на памятнике возле горна. В Приамурье аналогичные сосуды зафиксированы в закрытых комплексах на нескольких памятниках культуры амурских чжурчжэней во второй половине I тыс. н.э. [Медведев, 1986, с. 68].

Обсуждение результатов

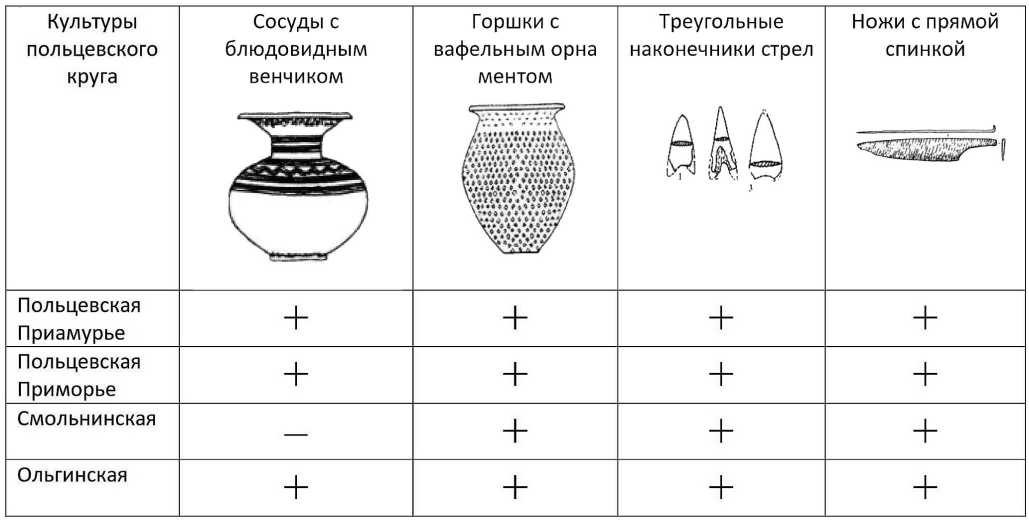

Таким образом, стационарные исследования однослойных памятников, представленных курганным могильником Монакино-4, поселением Врангель-3 и Михайловским городищем, позволяют выявить в полученном материале идентификационные этнокультурные индикаторы: лепные плоскодонные сла-бопрофилированные горшковидные сосуды с вафельным орнаментом по всему тулову; плоскодонные, доработанные на круге, сосуды с блюдовидным венчиком, прочерченным, гребенчатым, ямочным, ногтевым, пальцевым декором; чаши-пиалы; металлические изделия – железные ножи с прямой спинкой; плоские наконечники стрел треугольной формы, панцирные пластины. Данные этнокультурные индикаторы памятников Приморья соответствуют культурному коду (этнографическому комплексу) памятников польцевской культуры Приамурья и во многом являются его производным, поскольку продолжали развиваться во времени и пространстве (рис. 5). «Особость» польцевской культуры в Приморье заключается в появлении в ней отдельных компонентов более ранней для этой территории кроуновской культуры, на земли которой пришли польцевцы, позаимствовав ка-новую отопительную систему, сосуды на ко- локоловидных поддонах, пароварки, что изначально было отмечено А.П. Окладниковым при раскопках Сопки Булочка и подтверждено впоследствии А.П. Деревянко и В.Е. Медведевым [Деревянко, Медведев, 2008]. Польцевские традиции (ножи с прямой спинкой) сохранялись в Приамурье у палеоазиатов (нивхов) вплоть до современности. Нивхи – древние аборигены Дальнего Востока, в первую очередь, бассейна Нижнего Амура, сохранившие свой язык и культуру. Согласно письменным источникам, в Приморье нивхи обитали до XVII в., но их археологические следы эпохи позднего средневековья в настоящее время не обнаружены или пока еще не замечены исследователями.

Выявленные этнокультурные индикаторы показывают, что в Приморье от древности до средневековья функционировала польцевская культура, связанная своим происхождением с палеоазиатским населением (нивхами) и вплоть до современности сохранявшем свои традиции.

ПРИЛОЖЕНИЯ

о Лучегорск

ЛЕСОЗА

Тернеи

-К)

о. Ханка

ДАЛЬНЕГОРСК

О-РОв/,

Камень-

Чугуевка

Покровка

УРИИС

ЗАНСК

БОЛ. КАМЕНЬ

СПИСОК-ДАЛЬ

11А32

▲ 17

Яковлевка

Черниговка

АРСЕНЬЕВ

^•15

ЕРЕЧЕН

Новопокровка

1 : 3 000 000

Рис. 1. Карта памятников польцевской культуры Приморья

-

■ Польцевские городища: 1 – городище Гончаровка 3; 2 – Глазовка-городище; 3 – Красный ключ; 4 – Рудановское городище; 5 – Анучино 2; 6 – Малое городище Ратное-Тайга; 7 – Михайловское городище; 8 – Городище Ариадное 2; 9 – Городище Крыловка; 10 – Городище Подгорное 1; 11 – Городище Дубовское 3; 12 – Городище Кокшаровка 6.

-

• Городища с польцевским слоем: 13 – Ауровское городище; 14 – Борисовское городище; 15 – Новогордеевское городище; 16 – Городище Маревка 1.

А Польцевские поселения: 17 – Малые Ключи-1; 18 – Ключ 1 ; 19 – Крутой Яр-3 (Сухой Ключ); 20 – Иман; 21 – Мельничное; 22 – Утес Круча; 23 – Дальний Кут-3; 24 – Дальний Кут-15; 25 – Соболиный-2; 26 – Поселение Верхний Перевал-26; 27 – Ленино; 28 – Судзухе – остров; 29 – Судзухе-5; 30 – Абрамовка 7; 31 – Ретиховка-Геологичес-кая; 32 – Нововладимировка 3; 33 – Загородное ХVI; 34 – Поселение Танюшкин ключ; 35 – Богополь; 36 – Врангель 3; 37 – Малая Подушечка; 38 – Сопка Булочка; 39 – Круглая долина; 40 – Синие Скалы; 41 – Сенькина шапка; 42 – Самарга

Fig. 1. Map of Poltsevskaya culture monuments of Primorye

Рис. 2. План Михайловского городища

Fig. 2. Plan of Mikhailovskoye fortified settlement

Рис. 3. Михайловское городище:

1–4 – железные наконечники стрел; 5–7 –панцирные пластинки; 8 , 11 – железные ножи;

9 – зубило; 10 – литейная форма

Fig. 3. Mikhailovskoye fortified settlement:

1–4 – iron arrowheads; 5–7 – armor plates; 8 , 11 – iron knives; 9 – chisel; 10 – casting mold

0 3 cm

Рис. 4. Михайловское городище:

1–13 – горшковидные сосуды с врезным орнаментом Fig. 4. Mikhailovskoye fortified settlement: 1–13 – pot-shaped vessels with incised ornament

Рис. 5. Корреляционная таблица этнокультурных индикаторов культур польцевского круга: польцевская Приамурья, польцевская Приморья, смольнинская, ольгинская

Fig. 5. Correlation table of ethnocultural indicators of the Poltsevskaya Cultures: Poltsevskaya culture of Priamurye, Poltsevskaya culture of Primorye, Smolninskaya culture, Olginskaya culture of Primorye

Список литературы Культуры польцевского круга Приморья в контексте этнокультурных индикаторов

- Андреева Ж. В., 1970. Древнее Приморье. М.: Наука. 146 с.

- Артемьева Н. Г., 2011а. Отчет об археологических исследованиях на памятниках Краснополье-1, Монакино-4, Ратное-3, Ратное-5 в Партизанском районе Приморского края в 2011 г. // Архив ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. № 683. 330 с.

- Артемьева Н. Г., 2011б. Первый могильник польцевского времени на территории Приморья // Древности по обе стороны Великого океана. Владивосток: Изд-во ДВФУ. С. 159–178.

- Болдин В. И., Дьякова О. В., Сидоренко Е. В., 1990. Новогордеевское городище как источник для периодизации культур Приморья // Проблемы средневековой археологии Дальнего Востока: происхождение, периодизация, датировка культур. Владивосток: Изд-во ДВО АН СССР. С. 19–30.

- Бродянский Д. Л., 2010. Польцевские неясности // Мустье Забайкалья, загадочные догу и другие древности Тихоокеанских стран. Владивосток: Изд-во ДВФУ. С. 179–184.

- Бродянский Д. Л., 2014. Рудановское городище (анучинская и польцевская культуры в Приморье) // Тихоокеанская археология. Вып. 28. Владивосток: Изд-во ДВФУ. 133 с.

- Гельман Е.И., 2006. Керамика чжурчжэней Приморья // Россия и АТР. № 1. С. 93–104.

- Деревянко А. П., 1976. Приамурье (I тысячелетие до н.э.). Новосибирск: Наука. 384 с.

- Деревянко А. П., 2000. Польцевская культура на Амуре. Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН. 68 с.

- Деревянко А. П., Медведев В. Е., 2008. К проблеме преобразования культур позднейшей фазы древности на юге Приморья (по материалам исследований поселения Булочка) // Археология, этнография и антропология Евразии. № 3 (35). С. 14–35.

- Дьякова О. В., 1984. Раннесредневековая керамика Дальнего Востока СССР как исторический источник IV–X вв. М.: Наука. 206 с.

- Дьякова О. В., 1993. Происхождение, формирование и развитие средневековых культур Дальнего Востока. Ч. 1. Владивосток: Дальнаука. 176 с.

- Дьякова О. В., 2019. Отчет Амуро-Приморской археологической экспедиции о раскопках Михайловского городища в Ольгинском районе Приморского края в 2019 г. // Архив ИИАЭНДВ ДВО РАН. Ф. 1. № 801. 180 с.

- Дьякова О. В., Шавкунов В. Э., 2020. Этнокультурный ландшафт польцевской культуры Восточного Приморья (по материалам металлических изделий Михайловского городища) // Россия и АТР. № 3. С. 7–19.

- Коломиец С. А., Афремов П. Я., Дорофеева Н. А., 2002. Итоги полевых исследований памятника Глазовка – городище // Археология и культурная антропология Дальнего Востока. Владивосток: ДВО РАН. С. 142–155.

- Коломиец С. А., 2005. Памятники польцевской культурной общности юга Дальнего Востока России // Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. Владивосток: Дальнаука. С. 381–393.

- Медведев В. Е., 1986. Приамурье в конце I тыс. н.э. Новосибирск: Наука. 185 с.

- Окладников А. П., 1959. Далекое прошлое Приморья. Владивосток: Прим. кн. изд-во. 291 с.

- Окладников А. П., Деревянко А. П., 1970. Польце – поселение раннего железного века у с. Кукелево // Материалы полевых исследований Дальневосточной археологической экспедиции. Новосибирск: Изд-во ИИФФ СО АН СССР. 304 с.

- Окладников А. П., Глинский С. В., Медведев В. Е., 1972. Раскопки древнего поселения Булочка у города Находка в Сучанской долине // Известия СО АН СССР. Серия Общественных наук. Вып. 2, № 6. С. 66–71.

- Орлова Е. П., 1964. Ножи гиляков // Материалы по истории Сибири. Древняя Сибирь. Вып. 1. Новосибирск: РИО СО АН СССР. С. 215–222.

- Пронина Г. И., Андреева Ж. В., 1964. Приморье в I тысячелетии до н.э. // Древняя Сибирь (Макет I тома «Истории Сибири»). Улан-Удэ: СО АН СССР. С. 537–552.

- Хон Хён У, 2008. Керамика польцевской культуры на востоке Азии (V в. до н.э. – IV в. н.э.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск: ИАЭ СО РАН. 30 с.

- Шавкунов В. Э., 2015. Памятники смольнинской культуры Приморья (по материалам раскопок городищ Смольнинское и Шайга-Редут). Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН. 163 с.

- Шавкунов В. Э., 2017. К вопросу о выделении ольгинской археологической культуры // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (22–23 мая 2017 г.,

- Благовещенск – Хэйхэ). Вып. 7. Благовещенск: БГПУ. С. 167–173.

- Яншина О. В., 2010. Поселение Желтый Яр – к проблеме соотношения польцевских и ольгинских памятников // Приоткрывая завесу тысячелетий: к 80-летию Ж.В. Андреевой: сб. науч. тр. Владивосток: ООО «Рея». С. 259–272.