Кунгурский тихвинский женский монастырь в эпоху церковных реформ первой половины XVIII века

Автор: Кустова Е.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: К 300-летию Перми. Грани истории Перми и Прикамья

Статья в выпуске: 1 (60), 2023 года.

Бесплатный доступ

История русского женского монашества первой половины XVIII в. - слабоизученная тема в отечественной историографии. Статья посвящена последнему женскому монастырю из созданных в Приуралье в досинодальную эпоху. Раскрыты различные аспекты его жизни в сложный период церковных реформ Петра I и его преемников. Благодаря введению в научный оборот новых архивных документов Российского государственного архива древних актов и Центрального государственного архива Кировской области впервые комплексно представлена 50-летняя история обители. Дан краткий обзор освоения кунгурских земель и их христианизации, проанализированы предпосылки и обстоятельства возникновения монастыря. Показан процесс формирования его архитектурного ансамбля, описан вид храма и его внутреннего убранства, кратко охарактеризовано книжное собрание. В статье рассматриваются личности настоятельниц монастыря, дана характеристика возрастного и социального состава сестер. Анализируются вопросы «выживания» обители в ходе реализации Петровских реформ, показаны основные источники его существования. Поскольку монастырь был «мирским», особо отмечена роль благотворителей в его развитии, укреплении его материального уровня в сложных исторических условиях. Рассмотрены попытка закрытия монастыря в 1724-1725 гг. и причины его медленного умирания в последующее 25-летие. Раскрыта история Тихвинского образа Божией Матери в связи с историей Кунгурской обители. Показано его значение в жизни города после закрытия женского монастыря, в частности в связи с историей восстания Емельяна Пугачева.

Женское монашество, вятская и великопермская епархия, церковная реформа петра i, тихвинская икона божией матери, архиепископ иона, кунгур

Короткий адрес: https://sciup.org/147246463

IDR: 147246463 | УДК: 271-9, | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-1-173-185

Текст научной статьи Кунгурский тихвинский женский монастырь в эпоху церковных реформ первой половины XVIII века

Кунгурский Тихвинский монастырь – последняя женская обитель, созданная в Приуралье в досинодальную эпоху. Вновь они начнут появляться в вятских и пермских землях лишь в XIX в. Он был рожден в период петровских преобразований, которые на столетие приостановили поступательное развитие русских монастырей. Его растянувшееся на несколько десятилетий существование было не благодаря, а вопреки тем условиям, которые сложились для Русской православной церкви в непростое для нее время.

К сожалению, история Тихвинского монастыря почти не привлекала внимание исследователей. В известных работах из документов обычно приводился только текст царской грамоты на отвод земли под монастырь. Иные сведения о его истории встречаются крайне редко. Так, изучавший историю Кунгура на рубеже XIX–ХХ вв. краевед Е. Д. Золотов немногословно сообщал: «Когда именно монастырь застроился, а также о жизни и деятельности монахинь не сохранилось никаких известий. Можно одно утверждать, что церковь во имя Тихвинской Божией

матери и все монастырские постройки были деревянные» [ Золотов , 2002, с. 144]. Тем не менее он обнаружил в архиве Благовещенского собора ранее неизвестный указ о закрытии обители. Г. Н. Чагин впервые дал краткие сведения о монастыре из Переписи Кунгура 1703 г. и обратился к раннему чертежу Кунгура С. У. Ремезова [ Чагин , Шилов , 2007, с. 15, 17]. Однако сведений о монастыре между 1703 и 1758 гг. в известных публикациях не приводилось.

В то же время сохранился круг архивных источников, который помогает значительно расширить представления о Тихвинской обители, раскрыть аспекты его внутренней жизни. В частности, автором статьи вводится в научный оборот ранее неизвестная грамота на освящение первого храма монастыря 1700 г., подробная монастырская опись 1702 г., дается анализ переписи сестер Кунгурской обители 1724 и 1735 гг., приводятся упоминания монастыря в документах 1740-х гг.

Колонизация Сылвенско-Иренского междуречья русскими переселенцами, где позднее возникнет Кунгурский уезд, началось еще в XVI в. В 1568 г. во владения Строгановых вошло нижнее течение р. Сылвы. В 1620–1640-е гг. здесь получили свои вотчины Ф. Елисеев и И. Суровцев. В частных владениях и на свободных землях на льготных условиях стали селиться выходцы из Русского Севера.

Вместе с первыми русскими переселенцами в кунгурские земли пришло православие. В 1630-е гг. здесь появляются вотчины крупнейших в Перми Великой мужских монастырей – Соликамского и Пыскорского. Последние имели необходимые материальные и людские ресурсы для освоения земель, удаленных от них на сотни верст. В 1670-е гг. по инициативе переселенцев на пожалования русского и татарского населения создается Тохтаревская пустынь.

Чтобы укрепить восточные границы государства и свои позиции в Среднем Приуралье, правительство в 1648 г. строит Кунгурский острожек и создает Кунгурский уезд.

Препятствием для широкого заселения и освоения русскими Кунгурского уезда являлась постоянная угроза нападения со стороны татар и башкир. Они были недовольны покупкой русским населением земель, которые считали своими, а также сбором ясака и злоупотреблениями чиновников. Они опасались потерять вотчинные права на земли, полученные по условиям присоединения к России.

Активное освоение Сылвенско-Иренского междуречья монастырями приводило к столкновению с местными народами. Так, местные татары с уфимскими башкирами в 1662–1664 гг. предприняли несколько разрушительных набегов на монастырские вотчины и русские деревни. В 1662 г. нападавшие захватили и сожгли г. Кунгур, разорили Степановский острог, Воздвиженскую и Рождественскую Сылвенские пустыни, разграбили русские поселения по р. Сылве. Население погибло или было уведено в плен. Против ногайских и казанских башкир правительство было вынуждено направить силы во главе с казанским воеводой [ Кустова , 2014, с. 179–200].

По указу царя на новом месте, в междуречье Ирени и Сылвы, недалеко от устья Ирени в 1663 г. была заложена крепость-острог. Село Мысовское позднее переименовали в г. Кунгур. В 1671 г. сюда впервые назначается воевода, и Кунгурский уезд окончательно выделяется из Соликамского [ Чагин , Шилов , 2007, с. 10–13].

Несмотря на активное развитие Кунгурского уезда и строительство здесь храмов, до конца XVII в. здесь не было женских обителей, хотя потребность в них существовала. Постриги совершались, но монахини были вынуждены жить в городских дворах и в вотчинах крупных мужских монастырей. Как сообщали сами кунгурцы, «…многие люди женска пола пострига-ютца в монашеский образ и живут в мирских домех, а иные живут у мужских монастырей и скитаютца меж дворов, кормятца Христовым именем, а на Кунгуре-де в городе и в уезде девичьих монастырей нет» ( Токмаков , 1882, с. 2).

-

19 февраля 1694 г. кунгурцы подали челобитную государям Иоанну и Петру Алексеевичам о создании в городе женской обители. Земский староста «Панкрашка Питунин» с мирскими людьми поручили церковному дьячку Фотейке Андрееву из с. Предтеченского Кунгурского уезда «по сему их мирскому выбору» ехать к Москве и «бить челом великим государям» о построении на Кунгуре девичьего монастыря во имя Тихвинской иконы Божией Матери и об отводе под монастырь земли. К приговору «приложили руки» 58 человек.

Чтобы добраться до Москвы и получить положительное решение властей, дьячку потребовалось почти два года. Но, несмотря на сложности, 12 декабря 1695 г. на имя кунгурского воеводы Степана Сухотина был издан царский указ об отводе земли под монастырь. Текст грамоты позволяет раскрыть обстоятельства появления первой в этих местах женской обители.

Кунгурцы по обету для вновь создаваемого монастыря заказали «икону местную Пречи-стыя Богородицы Одегитрии Тихфинския». Также они присмотрели для монастыря пустующее место на Кунгуре за городом, возле земляного города и р. Сылвы и просили великих государей пожаловать и «велеть им на том порозжем месте под церковное строение и под огород отвесть земли и монастырь построить и о том дать им нашу великих государей грамоту» [ Пономарев , 1896, с. 143].

Цари указали воеводе просимое место, если «спора и утеснения» посадским и иным горожанам нет, отвести под монастырь и огород «сколько пристойно», а сколько будет отведено сообщить. В грамоте мы видим четкое разделение компетенции власти духовной и светской. Дав позволение на отвод земли, разрешение на устройство монастыря, государи адресовали архиепископу Вятскому и Великопермскому Ионе: «А без повеления архиепископля монастыря строить им не велели» [ Пономарев , 1896, с. 143–144]1.

Владыка Иона благословил строительство храма, но освещен он был уже по указу его преемника, преосв. Дионисия, епископа Вятского и Великопермского (1700–1718). В Центральном государственном архиве Кировской области нами был обнаружен оригинал грамоты на освещение первого монастырского храма, датируемой 27 сентября 1700 г.: «Благословение преосвященного Дионисия архиепископа Вятского и Великопермского нашея епархии богоспасаемого града Хлынова соборныя церкви Пресвятыя Троицы и великого святителя Николая архиепископа Мирликийских чюдотворного его образа Великорецкого протопопу Иоанну з бра-тиею. В нынешней 1700 год сентября в 21 день били челом нам преосвященному архиепископу нашея ж епархии града Кунгура новопостроеного Тихвинской Пресвятыя Богородицы девича монастыря церковной староста Васка Одинцов… а в челобитных их написана по указу де и по грамоте брата нашего блаженныя памяти преосвященного Ионы архиепископа Вятского и Великопермского того девича монастыря у церкви Пресвятыя Богородицы Тихвинския предел во имя Иоанна Богослова … построены и ко освящению изготовлены и чтоб нам преосвященному архиепископу пожаловать велеть на освящение тоя церкви и предела дать освященныя антиминсы и тою церковь прежде освятить кому мы укажем. И мы преосвященный Дионисий архиепископ Вятский и Великопермский слушав их челобитья пожаловали указали дать святыя от соборныя церкви освященыя антиминсы и теми освященными антиминсы благословить церковь и предел освятить кунгурскому протопопу Иоанну» (ЦГАКО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 1. Л. 13).

По переписи 1703 г. церковный староста встречается среди посадских Кунгура: «Во дворе Василей Филип сын Одинцов сказал детей у него Василей 30 лет Алексей 25 лет Прокопей 20 лет Михей 11 лет внучат Никита 5 лет Федор 2 лет, а родился де он Василей на Кунгуре…, а продает он в той лавке харчевые запасы…, у негож Василья под горою другой двор пуст» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 68–68 об.).

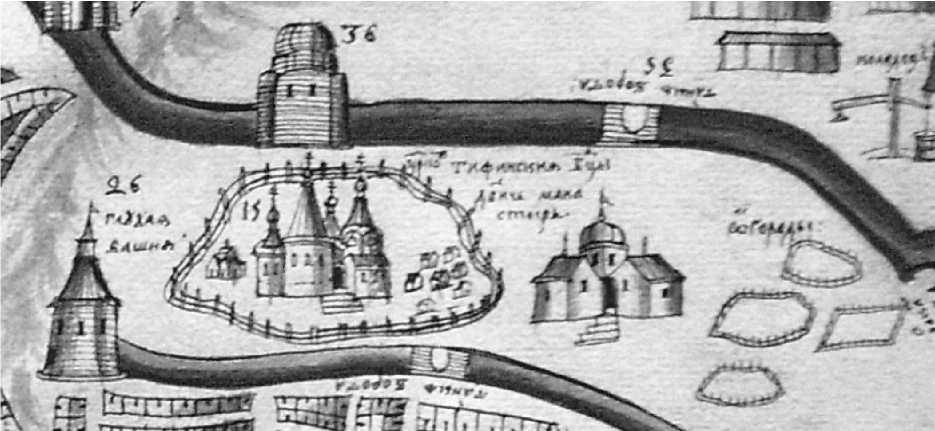

Понять, как выглядел монастырь на начальном этапе его истории, нам помогают три документа: монастырская опись 1702 г., переписная книга Кунгура 1703 г. и чертеж Кунгура 1703 г. (рисунок).

Рис. Чертеж г. Кунгура, составленный С. У. Ремезовым, 1703 г. ОР РНБ

Кунгурцы определили следующее место для женской обители: «А есть де на Кунгуре за городом подле землянаго города от Сылвы реки порозжее место и приличит к монастырскому строению и лежит впусте и нихто тем местом не владеет» ( Токмаков , 1882, с. 2).

На чертеже г. Кунгура, составленном С. У. Ремезовым, монастырь показан в восточной части города между валами (см. рисунок) (ОР РНБ. Ф. 885. № 237. Л. 65 об.–66). И. Т. Текутьев, описавший Кунгур в 1703 г., сообщал, что кунгурский кремль («город деревянной рубленой з бойницы над рекою Иренем») был построен в 1692/93 г. при воеводе Ф. И. Сухотине, а новый земляной город в 1697/98 г. при воеводе А. И. Калитине. Вал нового земляного города проходил по левому берегу Сенного лога, а монастырь находился на мысу между обрывом и Сенным логом (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 14 об.–15).

Опись монастыря помогает более четко определить топографическое расположение обители: «А в монастырской ограде мера от святых врат к земляному городу сорок пять сажень, от проезжие дороги к реке Сылве пятдесят две сажени, да за монастырем под городом к земляному городу подле проезжую дорогу сорок сажень а к Сылве реке в другую сторону пятдесят сажень» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 297 об.)

В описи 1702 г. сохранилось описание храма во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Церковь была деревянной, холодной, с теплым пределом апостола Иоанна Богослова. Она имела главу с деревянным крестом, обитым белым железом. Над алтарем в бочках, обитых деревянным лемехом, располагался образ Спаса и Божией Матери (Там же. Л. 292). Судя по чертежу г. Кунгура С. У. Ремезова 1703 г., монастырская церковь была шатровой.

В описи 1702 г. также сохранилось описание церковной утвари. В обоих алтарях на престоле и на жертвеннике были «одеяние кумачевое красное», служебные оловянные сосуды. Для богослужений духовенству были сшиты камчатые ризы. В Тихвинском храме на престоле лежали напрестольное Евангелие, серебряный позолоченный басмянный «благословенный крест», два покрова и воздух. Царские врата и «столпцы» (в архитектуре XVII в. они превратились в парные колонки, поддерживающие импосты архивольтов над створами врат) были писаны по листовому золоту.

Среди икон мы видим два образа Тихвинской Божией Матери, один из которых был написан «в житии». Иконостас был небольшим, вероятно, двурядным: в описи упоминаются Деисус и праздничный ряд. Во втором приделе Иоанна Богослова иконостас тоже был двурядным и состоял из местного ряда и Деисуса. В трапезной теплого предела находился образ Божией Матери Страстной. Освещали храм медные паникадило и лампада (Там же. Л. 293–296).

Менее 10 лет простояла церковь Кунгурского монастыря. Построенная в 1696/97 г. «из мирских доходов» и освященная в 1700–1701 гг. в «…1703-м году в месяце генваре со всею церковною утварью и со святыми иконами волею божию згорела» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5.

Д. 743. Л. 10). Вновь мы встречаем его в документах после восстановления в 1724 г. деревянным «…о дву престолах… во имя Пресвятыя Богородицы Тихвинския, да в пределе Иоанна Богослова» (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 7. Л. 155).

Постепенно формировался монастырский ансамбль с характерными для него постройками. В 1702 г. в монастыре ограда была построена только с одной стороны, «…а с трех сторон ограды за скудостию нет» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 297). К 1703 г. ее удалось выстроить полностью: «Того монастыря ограда ограждена в столбы бревнами в заплот по мере в длину тритцать восмь сажен, поперег тритцать четыре сажени» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 11).

По описаниям 1702 и 1703 гг. над святыми вратами, ведущими в монастырь, располагалась шатровая колокольня, «…а в ней над святыми воротами на одной стороне диисус да спа-сителев образ со святители, а на другой стороне диисус образ пресвятыя Богородицы с преподобными женами бес прикладов» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 10). Иконы были «писаны на красках» (Там же). На колокольне были три медных колокола (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 297).

Для проживания сестер были построены «две келии одна келия строение посадцких людей Козмы Переляива з братьею. Другая казенная» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 297–297 об.).

Главной святыней монастыря, которая делала его местом притяжения паломников, стал Тихвинский образ Божией Матери Одигитрии. Согласно церковной летописи ок. 1696 г. он был написан по обещанию жителей Кунгура специально к открытию монастыря, став впоследствии наиболее почитаемой местной святыней [ Пономарев , 1896, с. 143]. В описи 1702 г. мы видим этот образ «в киоте на золоте цаты, венец, поля чеканные серебрянные под золотом, украшены жемчугом» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 294). Правда, указано, что написан образ был по обещанию «боярони» Акилины Демидовой Сухотиной, по-видимому, супруги Степана Осиповича Сухотина, кунгурского воеводы (1694–1696). Была в это время в монастыре еще одна «икона Тихвинской Божией Матери в житии, приклад соборного дьяка Иллариона Михайлова» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 295).

В 1703 г. храм, где хранился чтимый образ, сгорел. Однако икона чудом сохранилась, о чем очевидец записал: «В том монастыре была божия церковь во имя Пресвятыя Богородицы Тихвинские и та церковь в нынешнем 1703-м году в месяце генваре со всею церковною утварью и со святыми иконами волею божию згорела. А в остатках той церкви настоящий образ Пресвятыя Богородицы Тихвинской, на коем поля и свет и венец и гривны серебряные, чеканные под золотом да два ожерелья низанные мелким жемчугом с простыми камышки» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 10).

Почему кунгурцы для нового монастыря выбрали именно Тихвинскую икону Божией Матери? С одной стороны, Тихвинский образ хорошо был известен в Перми Великой. В частности, сохранилось «Сказание о Тихвинской иконе Божией Матери», которая особо почиталась в г. Чердыни (подробнее см. [ Романова , 2004, с. 597–598; Маркелов, 2010 b , с. 73–75]).

С другой стороны, Тихвинский образ был тесно связан с именем архиепископа Вятского и Великопермского Ионы (1674–1699). Он перенес почитание этой иконы на Вятку из Тихвинского монастыря, где был до того архимандритом (1668–1674). Икона находилась в Троицком кафедральном соборе г. Хлынова, став одним из наиболее чтимых на Вятке образов. Чтобы расширить ее почитание в епархии, в 1699 г. владыка повелел носить Тихвинский образ вместе с Великорецкой иконой свт. Николая во время Великорецкого крестного хода и в Слободской монастырь «во все лета неотложно» [ Маркелов , 2010 а , с. 39]. В описи, составленной при закрытии кафедрального собора в 1930-е гг., указывалось, что икона «...по преданию, писана архиеп. Ионою» [ Завойская , 2009, с. 75]. Не был ли заказ кунгурцами для новой обители именно этого образа желанием угодить вятскому владыке в то время, когда создание новых монастырей могли посчитать «нецелесообразным»?

Отметим еще одну любопытную тенденцию, характерную для Вятской и Великопермской епархии последней четверти XVII в. Благодаря владыке Ионе в это время начинается активное монастырское строительство, причем как правило он благословлял строить монастыри в тех местах, где находились чтимые иконы, и освящал храмы в их именование. Это были образы Архангела Михаила в Курино, Успения Божией Матери в Верх-Язве, Спаса в Слободском, Божией Матери Неопалимая купина в Тохтарево, Спаса Нерукотворного в Орлове, Раифская ико- на в с. Пышак. Архиепископ Иона осознанно формировал сакральное пространство молодой епархии, уделяя особое внимание местночтимым святыням, «усиливая» их значимость основанием на этом месте монастыря. В истории с Кунгуром также прослеживается связь основания монастыря с местным образом, но с важной оговоркой: икона не существовала здесь ранее, а специально писалась для новой обители.

Духовная жизнь монастыря была связана не только с чтимым образом, но и инокинями обители, их молитвенным деланием. Впервые имена сестер мы встречаем в монастырской описи 1702 г.: «Две келии одна келия строение посадцких людей Козмы Переляива з братьею, другая казенная, а в них старица Мария Иванова дочь, Феврония Дорофеева дочь, Феодора Яковлева дочь, Феврония Григорьева дочь, Макрина Михайлова дочь, Агафья Иванова дочь, Екатерина Кондратьева дочь, Анна Иванова дочь, Наталия Иванова дочь», всего было девять человек (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 297–297 об.).

В 1703 г. в монастыре после пожара в двух уцелевших кельях проживало восемь стариц: настоятельница в звании строительницы Марья (Колокольцова) и «рядовые старицы»: Анисия (Архиповых), Федора (Суриных), Екатерина (Пешкова), Феврония (Талицких), Ульяния (Ваниных), Марфа (Перфильевых), Анна (Костроминых) (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 11).

Более подробные сведения о монахинях мы видим в переписях монастыря 1724 г. в связи с проведением церковных реформ. По социальному составу две инокини были из посадских, остальные – крестьянки. Обращает на себя внимание полное отсутствие выходцев из духовного звания. Возраст стариц варьировался от 40 до 75 лет. Количество стариц средних и преклонных лет (60 лет и старше) было примерно равным, при том что в пермских монастырях количество последних явно преобладало (85 инокинь против 49). Тем не менее средний возраст составил 58 лет, достаточно преклонный до того времени, когда 50 лет осознавалась как «велия старость».

Поскольку большинство стариц были немолоды, страдали болезнями (например, про монахиню Марфу указывалось, что она «темная»), послушаний они не несли. Исключение составляли монахиня Фотиния (Истомина), которая выращивала овощи на огороде, и монахиня Мелания (Крутиковых), занимавшаяся плетением кружева. В отношении же остальных пермских и вятских монахинь указывалось, что они «рукоделия не имеют» (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 6. Л. 35–35 об.).

Практически все старицы были «местными», из Кунгурского уезда, что было характерно и для других женских монастырей Приуралья, где, в отличие от мужских, процент «пришлых» монахов был достаточно высок (анализ по другим монастырям сделан по: ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 5, 6). Исключением была монахиня Мелания (Крутиковых). Родом из крестьянства Строгановских вотчин, в 35 лет она приняла монашество в Соликамском монастыре. В 1718 г. она приехала в Кунгур «по обещанию своему Пресвятей Богородице помолитца» и осталась здесь (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 6. Л. 35 об.).

Любопытно, что в 1724 г. в Кунгурском Тихвинском женском монастыре из семи монахинь две упоминаются как схимницы: 75-летняя Вила (Вертипрахова) и 45-летняя Мария (Ромашева) (Там же. Л. 35–35 об.). В то время в схиму в женских монастырях постригали редко: из других женских обителей Приуралья мы встречаем их только в Хлыновском Преображенском монастыре.

Документы сохранили имена некоторых настоятельниц. В 1702–1703 гг. строительницей была Марья (Иванова дочь Колокольцова). В описи монастыря 1702 г. сообщалось, что она была составлена Ильей Назаревым «по заручным книгам того монастыря строительницы инокини Марии» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 285, 292), что косвенно может свидетельствовать о ее грамотности (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 11). В ведомостях 1735 г. при пострижении монахинь в 1715 и 1716 гг. упоминается строительница монахиня Анастасия (Ларионова) (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 45. Л. 37 об.). В переписной книге Кунгура 1703 г. Колокольцевых и Ларионовых нет, скорее всего, они были из приезжих (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743).

«Местные» фамилии мы встречаем, начиная с 1717 г. Строительница монахиня Елена (Пестерева) упоминается в связи с постригом монахини, будущей настоятельницы обители Анастасии Чюватовых 4 марта 1717 г. (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 45. Л. 34). В переписи 1703– 1704 гг. мы встречаем по крайней мере четыре семьи посадских с такой фамилией (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 153, 198, 236), а «Афонасей Мокиев сын Пестерев» известен еще по переписи 1685 г. (Перепись дворов в Кунгуре. Около 1685 г.) Однако по описи 1724 г. в монастырях епархии она не упоминается, по видимому, она скончалась до этого времени.

Более подробные сведения сохранились о строительнице монахине Анастасии (в девичестве, по одним сведениям, Агафия, по другим - Елена), управлявшей монастырем более четверти века (1719 – после 1745), до глубокой старости. Родилась она в 1665 г. в Кунгуре в семье посадского Аврама Баженовых, вышла замуж за хлыновского посадского Елисея Чюватов(ых). Став вдовой, в 52 года была пострижена в Кунгурском монастыре 4 марта 1717 г. иеромонахом Пыскорского монастыря Пахомием. Вероятно, благодаря личным качествам уже через 2,5 года, 28 декабря 1719 г., преосв. Алексием была определена настоятельницей. И даже неграмотность не стала для этого помехой. Последний раз она упоминается в документах в феврале 1745 г. (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 53. Л. 45; Оп. 81. Д. 45. Л. 34, 39).

Третьей составляющей духовной жизни Тихвинской обители было духовенство. Постригали в монашество иеромонахи ближайших мужских обителей, расположенных в Кунгрском уезде – Сылвенских пустыней Пыскорского и Вознесенского монастырей, Тохтаревской пустыни (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 45. Л. 34, 37 об.). В то же время, согласно церковным правилам, в женских монастырях богослужение совершали не монахи, а приходские священники. В 1702–1703 гг. в монастыре служили поп Алексей Евсеев / Евсегнеев сын Истомин, дьякон Федотко Леонтьев сын Костромин и пономарь Ивсийка / Евсей Семенов сын Дрягин. Они сообщали, что государевой руги они не получали, а кормились «…из церковного доходу мирским подаянием, а к той церкви приходу дворов нет и пашенных земель и сенных покосов и никаких угодий и лавок и мельниц за ним … нет, а сено косит ис кортому на стрелецких сенных покосах» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 10 об.–11, 30). Жили они по церковным правилам не в монастыре, а имели дворы на посаде. Отец Алексей подписывал все монастырские бумаги вместе со строительницей инокиней Марией (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 10 об.–11, 30; Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 285, 292). В 1724 г. в монастыре упоминается священник Михей Васильев (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 7. Л. 155).

Для совершения богослужений необходим был комплект церковных книг. При открытии монастыря его книжное собрание хотя и было небогатым, но достаточным для служения. Опись 1702 г. сохранила состав монастырской библиотеки. Большинство книг были печатными. В алтаре Тихвинской церкви в алтаре на престоле лежало напрестольное Евангелие «в десть». Оно было богато украшено: покрыто вишневым бархатом, в середине образ Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи, Евангелисты серебряные чеканные с позолотой, на другой стороне Евангелия медные луженые наугольники и застежки.

Среди других печатных книг: «в десть» – Толковое воскресное Евангелие, Устав, два Октоиха, Минея общая с праздниками господскими и богородичными в двух переплетах, две Триоди – постная и цветная, Вечеря духовная. В «полдесть» – Псалтырь, Ефрем Сирин, Служебник; «в четверть» – Каноник, Требник, Часослов. Также было три рукописные книги: «Служба Пресвятой Богородице» в полдесть, «Канон Всемилостивому Спасу да Тихвинской Богородице», «Стихиры Богородице на четыре голоса … певчая» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 293, 296 об.).

Обращает внимание, что при наличии необходимого минимума для богослужений, фактически не было «четьих книг» (только 2 из 18), полностью отсутствовали жития. Это говорило не только о неграмотности среди сестер, что для того времени было традиционно, а, скорее, об отсутствии общежительного устава и общей трапезы, где религиозно-назидательные книги читали для монашествующих вслух во время трапезы. Также следует отметить, что почти все книги были печатные (15 из 18).

В 1721 г. все монастыри и храмы должны были по царскому указу прислать списки книг «исторических рукописных и печатных». Вероятно, не вполне понимая, какие именно книги нужно указать, из Тихвинского монастыря прислали следующий список: «Книга история о преподобном отце Варлаама и Иоасафе царевича. Печатана в 1681 году. Книга Ефреме. Печатана в 1647 году. Пролог в двух переплетах годовой. Печатан в 1702 году. Книга евангелие толковое. Печатано в 1697 году» (Вятка в рукописных памятниках старины, 1885, с. 47). Он помогает уточнить характеристики некоторых книг, а также увидеть новую «четью» книгу в монастыре – «Историю о Варлааме и Иоасафе».

Духовная жизнь монастырь была невозможна без материальной основы: старицы должны были питаться и одеваться, для церкви необходимы были иконы и церковная утварь. Да и само строительство требовало немалых средств. За преклонностью лет старицы зарабатывать на жизнь в большинстве своем не могли. Тихвинский монастырь, как и практически все женские обители Приуралья, не имел земельных владений. Монахини сообщили переписчику И. Т. Текутьеву в 1703 г., что «… руги им из государевы казны никакой нет и к тому монастырю пашенных земель и сенных покосов и никаких угодей в даче им на пропитание нигде им не дано, а кормятца они мирским подаянием милостиною» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 11). Исключением, судя по царской грамоте 1696 г. об отводе места под монастырь, являлся небольшой монастырский огород ( Токмаков , 1882, с. 2–3). Спустя 20 лет, в 1724 г., строительница Тихвинского монастыря монахиня Анастасия вновь подтвердила, что «вотчин и угодий всяких ко оному монастырю не определено, и скота никакого в монастыре не имеем. Також приходу и расходу денежного и хлебного нет и не бывало, а питаемся мы мирским подаянием» (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 7. Л. 155).

Получается, что Тихвинский монастырь не занимался хозяйственной деятельностью и не имел государственного финансирования. По петровским указам бродяжничество и попрошайничество строго наказывались, поэтому просить милостыню монахиням было строго запрещено. Соседние мужские пустыни, которые могли оказать помощь, сами находились в сложном экономическом положении. Так, строитель находящейся недалеко от Кунгура Тохтаревской пустыни иером. Тихон в 1706 г. сообщал о невозможности собрать на текущий год стрелецкие деньги ввиду запустения крестьянских и бобыльских дворов (АСПБИИ РАН. Ф. 75. Оп. 2. Кор. 1. Д. 127).

В этих условиях в обеспечении Кунгурского монастыря, как, впрочем, и всех женских обителей Приуралья, большую роль играли благотворители. Опись 1702 г. сохранила для нас имена тех, кто пожертвовал вновь построенной обители все необходимое для проведения служб. Так, оловянные богослужебные сосуды приложил в монастырь кунгурский воевода стольник Алексей Иванович Калитин (1697–1698) (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 293). Это была не единственная его помощь городским храмам. По переписной книге Кунгура 1703 г., «Троицкая церковь каменная о пяти главах … во имя Пресвятыя Богородицы честнаго ея Благовещения, а … в строении та церковь зачата радением на Кунгуре стольника и воеводы Алексея Иванова сына Кали-тина, и строена прикладом ево и мирскими зборными деньгами кунгурских градцких и уездных и всяких чинов жителей, а по летописи зачата та церковь строить в прошлом в 208-м году, а по совершении до верху в 1700-м году» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 7 об.–8).

Тихвинский образ Божией Матери в киоте «построила по обещанию бояроня Акилина Демидова Сухотина» (РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 295). По-видимому, речь идет о супруге другого кунгурского воеводы – Федоре Сухотине, о котором перепись говорит: «А строен тот город и башни в прошлом в 201-м году при стольнике и воеводе при Федоре Иванове сыне Сухотине на зборные мирские денги кунгурских градцких и уездных всяких чинов жителей» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 15).

Образ Тихвинской Божией Матери «в житии» – приклад соборного дьяка Иллариона Михайлова. Два покрова и воздух были прикладом Ивана Шавкунова, вероятно, подьячего Кунгурской приказной избы (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 87 об.; Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 294). В алтаре на престоле и на жертвеннике одежда из кумача была дана из земской избы, сосуды служебные оловянные – приклад вятчанина Ивана Берестнева, образ Божией Матери Страстной – приклад Кирилла Голдина, из книг «Вечеря духовная» – приклад Петра Попова, «Служба пресв. Богородицы в полдесть письменная» – приклад Фотия Андреева, «Стихиры Богородице на 4 голоса певчая» – приклад Ивана Кадочникова, он же пожертвовал и медную лампаду. «Одна келия строение посадцких людей Козмы Переляива з братьею» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 743. Л. 87 об.; Ф. 237. Оп. 1. Д. 6354. Л. 293–297).

Жизнь Кунгурского монастыря с самого начала его существования осложнялась проводимыми Петром I церковными реформами, которые были направлены на подчинение церкви государству и использование ее ресурсов, в частности, для ведения тяжелой Северной войны.

В отношении монастырей это проявлялось в попытках секуляризации церковных земель и введения штатов, во введении ограничений для пострижения и пр. В результате реформ должно было сократиться число монастырей и монашествующих, подавлено сопротивление преобразо- ваниям в иноческой среде, монастырские вотчины и богатства должны были использоваться для нужд государства, а монахи были призваны исполнять государственные службы и повинности.

Чтобы сократить число монастырей, было не только запрещено строить новые обителей без ведения Синода (ПСЗ-I, 1830. Т. 6. № 4022). Для ограничения количества монахов было принято несколько указов, из которых наиболее радикальным стало решение государя 1723 г. о полном запрете постригать в монахи. Исключение было сделано для отставных солдат и инвалидов, которых разрешалось помещать на освободившиеся после смерти монахов места. В 1725 г. было разрешено постригать также вдовствующих священников и диаконов, которым после смерти супруги, согласно церковным правилам, служить на приходах запрещалось. Всех же остальных позволялось постригать только по разрешению Синода. Причем минимальный возраст пострига для женщин составлял 50–60 лет (ПСЗ-I, 1830. Т. 7. № 4151; № 4672).

Более того, Петром I в феврале 1724 г. было указано упразднить все «малобратственные монастыри и пустыни». Вследствие этого указа в Вятской и Великопермской епархии произошли следующие изменения. В Слободской Богоявленский монастырь были переведены монахи Верховятского Екатерининского, в Подгородный Богословский – из Раифской пустыни, Куринского Архангельского и Троицкого Холуницкого монастырей, в Котельничский Предтеченский монастырь – из Введенского Закобрского и Куринского монастырей. Что касается пермских обителей, входивших тогда в Вятскую и Великопермскую епархию, к Соликамскому Троицкому была присоединена Кайская Успенская пустынь, к Шерьинской Одигитриевой пустыни – Чусовская, Оханская и Верхъязвенская Успенские пустыни (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 5. Л. 25–119).

Было ликвидировано и большинство женских монастырей в епархии. В соответствии с указом 1724 г. было принято решение о закрытии Кунгурской обители и переводе ее сестер в Чердынский Успенский монастырь. О монахинях же было сказано, что пока они «обретаются» в Тихвинском монастыре. Объединение двух монастырей должно было помочь выжить сестрам из Кунгура, где уровень жизни был невысок, за счет более обеспеченного Чердынского монастыря. В ведомости 1725 г. указывалось, что число монахинь в нем увеличилось до 34 за счет перевода восьми инокинь Тихвинской пустыни. После укрупнения Чердынского и Кунгурского монастырей на объединенный монастырь приходилось 104 четверти зерна, при недостатке в 150 четверти. Количество хлеба в год на монаха составляло 3 четверти, что в то время являлось своеобразным прожиточным минимумом. Средства на одежду составляли 3 руб. на человека. Помимо пожертвований, Чердынский монастырь имел вкладчиц и государственную ругу: ему выдавалось 102 руб. на питание, одежду и обувь и 28 руб. на церковные нужды. Кроме того, из Чердынского Иоанно-Богословского мужского монастыря он получал 104 четверти ржи и ярицы, одежду и обувь. Да и сами монахини частично содержали себя «своими трудами» и «мирскими подаяниями» (Ведомость о Вятском архиерейском доме…, 1912, с. 194–195).

Однако объединение произошло только на бумаге (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 6. Л. 31, 36). Одной из причин можно назвать большое расстояние – около 400 верст. Если Чердынский монастырь находился на северном пограничье Перми Великой, то Кунгур – на южных границах обширного края. С другой стороны, монастырь был создан недавно, по живой потребности жителей города, которые не хотели его закрытия.

Между 1717 и 1732 гг. постригов вследствие запретительных указов Петра в Кунгурском монастыре не совершалось. Только в 1733 г. настоятельница осмелилась постричь двух монахинь – Ирину (Бояршикову) и Марину (Переляеву). Вероятно, они были расстрижены вследствие проведенных в 1735 г. проверок по всем обителям, поскольку после этого года они в документах не встречались (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 45. Л. 34, 37 об.). После этого новых постригов уже не совершалось, началось тихое умирание обители.

К 1745 г. в Вятской и Великопермской епархии числилось 95 монахинь (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 76. Д. 42. Л. 12 об.–13), при этом в Кунгурском монастыре оставались только три престарелые старицы, постриженные в 1716–1717 гг.: настоятельница монахиня Анастасия (Аврамова дочь Баженова) 77 лет, монахиня Евлампия (Емельянова дочь Басова) 60 лет и монахиня Фотия (Маркелова дочь Истоминова) 70 лет (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 53. Л. 45).

Возникли сложности и со служащим духовенством. В 1746 г. в Тихвинском монастыре при Богословской церкви служили священник, диакон, пономарь. Поскольку дворов и руги у монастыря не было, сообщалось, что священнослужители «претерпевают нужду». Вероятно, именно это сподвигло священника Матфея Казакова просить о переводе в Соликамск к Троицкому собору, где умер священник. Формально согласие было получено, но из-за отсутствия духовенства для служения он был вынужден остаться в Кунгуре (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 1. Л. 106).

Последний раз мы встречаем в документах Кунгурский монастырь как действующий в «Ведомостях о монашествующих по епархии за 1747 г.». В сентябре упоминалась монахиня «Марина Тимофеева дочь», которая, вероятно, исполняла роль настоятельницы, и «Кунгурского девича монастыря Богословской церкви поп Матфей Казаков» (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 131. Л. 22).

В документах Вятской духовной консистории после 1747 г. Кунгурская обитель не встречается. В частности, ее нет в списке вятских и пермских монастырей за 1757 г. – из девичьих мы видим только Вятский Преображенский и Чердынский Успенский (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 2. Д. 19. Л. 690 об.–691).

Известно, что в 1758 г. на утесе над Сылвой-рекой, где располагались деревянные строения девичьего монастыря, был возведен каменный придел во имя Иоанна Богослова. Он строился на пожертвования разных лиц, но главную сумму в 700 руб. внес воевода Ю. А. Матюнин. В 1763 г., уже после закрытия монастыря, был освящен каменный холодный Тихвинский храм [ Чагин , Шилов , 2007, с. 61].

По сведениям краеведа диакона Е. Д. Золотова, «девичий Тихвинский монастырь просуществовал в Кунгуре до 1761 г., в этом году был упразднен, а при Иоанно-Богословской церкви образовался самостоятельный приход. В 1761 году по указу Вятской Духовной Консистории от 6 ноября к новообразовавшемуся приходу было отчислено от соборного прихода кунгурских посадских жителей 50 дворов 1763 года, мая 24 дня» [ Золотов , 2002, с. 144].

Кунгурский монастырь не дожил до секуляризации 1764 г. по одной простой причине: все монахини ушли из жизни раньше, чем произошел новый виток церковных реформ. В работах некоторых краеведов получило распространение мнение, что монахини были переведены в Екатеринбург. Так, краевед С. Мушкалов пишет: «В 1761 году обитель была упразднена и переведена в Екатеринбург, где и по сей день существует как Новотихвинский женский монастырь» [ Мушкалов , 2018, с. 31]. Однако Екатеринбургский Ново-Тихвинский монастырь возник на полстолетия позднее, по указу Александра I от 31 декабря 1809 г., на основе богадельни, созданной в конце XVIII в.

Какова была дальнейшая судьба этого места? Если храм стал приходским и в нем совершались богослужения, то остальные монастырские здания стали использоваться для социальных, образовательных и хозяйственных нужд. В 1775 г. при Тихвинском храме купец Е. Юхнев с сыном Василием построил каменную богадельню для мужчин. Одновременно в нем располагалось малое народное училище, открытое в Кунгуре в 1789 г. Спустя несколько десятилетий, идея монашества в этих местах возродилась, и в 1820-е гг. здесь образовалась женская община на принципах общежительства (ГАПК. Ф. 435. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–2 об., 15 об.) [ Чагин , Шилов , 2007, с. 61, 96, 103, 147].

Что же касается Тихвинской иконы, она почиталась и после закрытия монастыря. Именно заступничеству Богородицы кунгурцы приписывали спасение города и уезда от набегов татар и башкир в 1708, 1735, 1755 гг., а также при восстании Е. Пугачева в 1774 г. [ Пономарев , 1896, с. 143, 234]. Как описывал историю с Пугачевым Р. Г. Игнатьев, «шайки грабителей приближались, но жители ободрились; ими овладело религиозное чувство, они пели молебны, обходили город с св. иконами, поднимали из Тихвинской церкви чтимую икону Тихвинской Божией Матери, вероятно, бывшую некогда на башне. Ждали чуда и все были уверены, что св. священномученик Климент спасет город...» [ Игнатьев , 1869 а , с. 434]. Именно этому образу жители приписывали свое спасение: «Существует в народе предание, что когда во время последнего приступа к городу, 23 января, жители с крестным ходом, подняв из Тихвинской церкви икону Тихвинской Божией Матери, вышли на вал, то грабители, увидя на валу множество народа и не поняв, в чем дело, испугались и побежали... Кунгур был спасен» [Там же , с. 434].

Указанные события стали поводом для ежегодного празднования: «В память избавления г. Кунгура установлено 23 января праздновать Тихвинской Божией Матери. Накануне этого дня, во всех церквах г. Кунгура совершается всенощное бдение, а в самый день 23 января из Тихвинской церкви, пред литургиею, бывает крестный ход в Благовещенский собор. В этом ходу носят икону Тихвинской Божией Матери, а городской голова или старший по нем из служащих граждан несет знамя, оставшееся в Тихвинской церкви... Второй крестный ход бывает из Тихвинской церкви 26 июня, в день праздника св. иконе, которую носят на то самое место, куда выносили ее во время приступа 23 января 1774 года, и здесь совершается молебствие…» [Игнатьев, 1869b, с. 439].

Подводя итог, можно отменить ряд особенностей Кунгурской обители по сравнению с другими женскими монастырями Приуралья. Все известные в XVII – начале XVIII вв. вятские и пермские женские монастыри возникли исключительно в тех городах, где уже существовали к этому времени мужские обители. Кунгурский монастырь стал единственным исключением. В результате он материально оказался не связан с мужскими обителями, которые традиционно брали на себя некоторые функции по управлению и обеспечению женских монастырей Перми Великой. Его существование было связано с благотворительной поддержкой горожан. Еще одной особенностью было то, что он являлся «мирским», основанным не представителями богатых промышленно-купеческих родов (Строгановых и др.), что было характерно для пермских земель, а при поддержке представителей администрации, в частности кунгурских воевод, а также простых горожан.

Если все женские монастыри Приуралья появились в XVII в., до начала церковных реформ Петра I, то история Тихвинского монастыря началась одновременно с их проведением. В условиях политики, направленной на резкое сокращение монастырей в России, шансов выжить у молодой обители практически не было. Хотя официально Кунгурский монастырь не удалось объединить с Чердынским согласно указу 1724 г., он закрылся сам спустя четверть века по причине постепенного «вымирания» вследствие запретительных петровских указов на постриги.

Духовная жизнь Кунгурской обители была тесно связана с Тихвинским образом Божией Матери, который, вероятно, имел косвенную связь с вятским владыкой. Поэтому даже после закрытия обители это место осталось центром притяжения для города, сохранив свою духовную и социокультурную значимость. А память о монастыре благодаря чтимой иконе привела к возрождению женской обители уже в новую историческую эпоху.

Список литературы Кунгурский тихвинский женский монастырь в эпоху церковных реформ первой половины XVIII века

- Завойская Н.Е. К биографии Вятского архиеп. Ионы // Вестник церковной истории. 2009. № 3/4. С. 206-226.

- Золотов Е.Д. Боль души. Избранное: сб. стат. / под ред. О.А. Реневой. Кунгур, 2002. 224 с.

- Игнатьев Р.Г. Город Кунгур // Пермские губернские ведомости. 1869а. № 91. С. 433-434.

- Игнатьев Р.Г. Город Кунгур // Пермские губернские ведомости. 18696. № 92. С. 439.

- Кустова Е.В. Монастырская колонизация в Кунгурском уезде Пермского края во второй половине XVII в. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. Вып. 2(8). С. 179-200.

- Маркелов А.В. Влияние местночтимых икон и святых Вятско-Камского региона на общественную жизнь (на примере Вятской епархии второй половины XVII в.) // Вестник ВятГГУ. 2010а. № 3(1). С. 34-45.

- Маркелов А.В. Местночтимые иконы Перми Великой в общественной жизни Вятской епархии второй половины - конца XVII века // Церковь в истории и культуре России: сб. материалов Междунар. науч. конф. Киров: Изд-во Вят. гос. гуманит. ун-та, 2010b. С. 73-75.

- Мушкалов С.М. Читаем Кунгур как книгу. Кунгур, 2018. 248 с.

- Пономарев П.П., свящ. Описание церквей и приходов Кунгурского уезда (Пермской губернии). Историко-географический и церковно-биографический очерк. Кунгур: Тип. А. Паркачёвой, 1896. 380 с.

- Романова А.А. Сказание о иконе Богоматери Тихвинской в Чердынском уезде // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4. Т-Я. Дополнения. СПб.: Наука, 2004. С. 597-598.

- Чагин Г.Н., Шилов А.В. Уездные провинции Кунгур, Оса, Оханск. Пермь: Книжный мир, 2007. 408 с.