Курган келермесского времени могильника Дыш IV (Республика Адыгея)

Автор: Маслов В.Е., Андреева М.В., Гей А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена материалам раскопок кургана 2 могильника Дыш IV. Детально рассмотрены предметы, происходящие из основного погребения кургана; особое внимание уделено бронзовой литой бутероли, украшенной рельефным изображением свернувшегося хищника. Анализ данных позволил отнести сооружение кургана к третьей четверти VII в. до н. э.

Северный кавказ, адыгея, скифы, меоты, бутероль, звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/143175980

IDR: 143175980

Текст научной статьи Курган келермесского времени могильника Дыш IV (Республика Адыгея)

Курган 2 находился в цепочке между курганами 1 и 3, приблизительно на одинаковом расстоянии от обоих. Высота насыпи – 0,6 м, диаметр – 24 м (сильно распахана). В центральной части кургана в бровках на глубине 0,55 м от 0 зафиксирован культурный слой – серый суглинок погребенной почвы мощностью 0,3 м с включениями золы, угольков, фрагментов печины, керамики http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.261.182-202

и костей животных. Поэтому в западной траншее рядом с центральной бровкой на глубине 0,7 м от 0 был заложен раскоп (8 (С–Ю) × 4 (В–З) м) с квадратами 2 × 2 м. Раскопки вручную по пластам с горизонтальными зачистками не выявили следов сооружений, но позволили собрать значительное число фрагментов лепной посуды; пять дисковидных пряслиц1; кости крупного и мелкого рогатого скота и свиньи2. Состав находок свидетельствует, что в этом месте находилось поселение, вероятно, переходного от финальной бронзы к раннему железному веку периода.

В кургане было обнаружено два погребения и восемь комплексов3: основное погр. 1 келермесского времени, погр. 2 – меотское (IV в. до н. э.); три комплекса связываются с культурным слоем поселения: один – с финальным предскифским, два – с меотским временем; еще два комплекса представляли обломки предметов из погр. 1, обнаруженных вне предполагаемых границ могильной ямы.

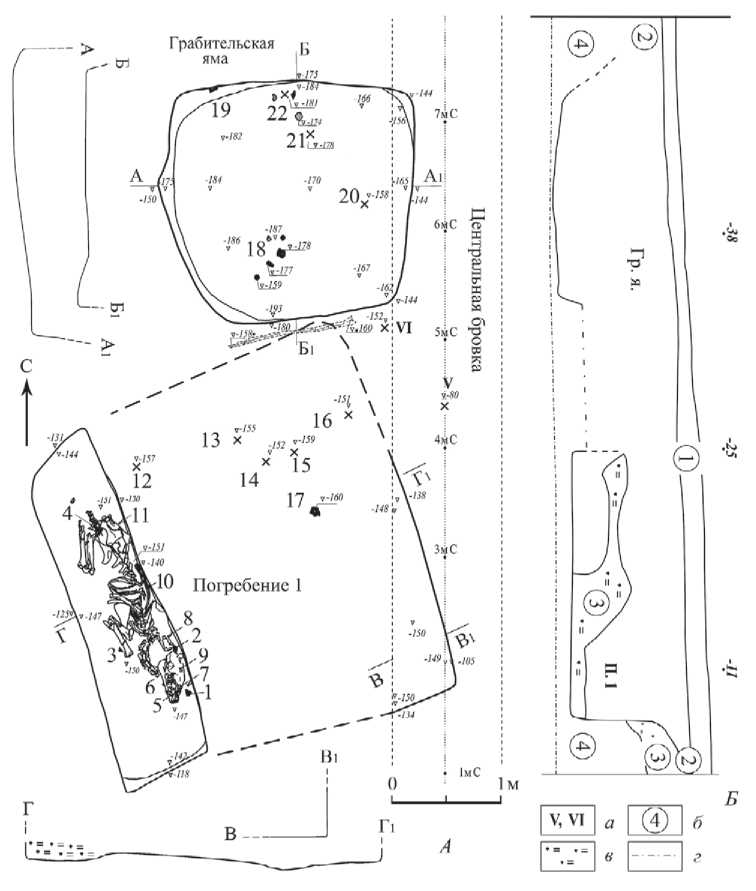

Центральная часть кургана была прорезана большой грабительской ямой , разрушившей основное погр. 1. В разрезе (в западном фасе центральной бровки) границы ямы в насыпи под пахотой читались неотчетливо (северная – в 8 м к С от R0, южная – 1 м к С от R0), в материке к С от погр. 1 зафиксирован контур части дна ямы (рис. 1: А , Б ). У дна яма имела неправильно-прямоугольную форму (2,6 (В–З) × 2,3 (С–Ю) м); неровное дно обнаружилось на отметке 1,9 м от 0.

Погребение 1 , судя по стратиграфическим наблюдениям в западном фасе центральной бровки (рис. 1: Б ) и западном борте раскопа (кв. 5), было совершено в подквадратной (около 4 × 4 м) со слегка скругленными углами яме, ориентированной сторонами по линии СЗС – ЮВЮ (ССВ – ЮЮЗ); глубина от древнего горизонта – около 1,2 м (рис. 1: А ). Дно ямы было неровным, очевидно, в результате действий грабителей.

К остаткам перекрытия предположительно можно отнести лишь незначительное количество мелких фрагментов дерева, зафиксированных в заполнении у самого дна в северной части ямы, а также тлен от деревянной плашки длиной более 1,3 м, шириной 5–7 см, лежавшей горизонтально вдоль северо-западной стенки на месте предполагаемого угла ямы, приблизительно на уровне дна.

Плотный затечный грунт грабительской ямы над разрушенной частью погр. 1 практически не содержал находок, но участок перемещенного культурного слоя был прослежен в заполнении погр. 1 в западном фасе центральной бровки (рис. 1: Б ). Среди керамики были представлены фрагменты горшков с «во-ротничковыми» венчиками, которые встречаются на местной кухонной посуде от протомеотского периода вплоть до VI–V вв. до н. э. ( Шарафутдинова , 1989. С. 52. Рис. 7: 1, 2, 5 ; Лимберис, Марченко , 2012. С. 36. Рис. 20: 1, 2 ).

Костей человека как в пределах погр. 1 и грабительской ямы, так и в целом в центральной части кург. 2 обнаружено не было.

Южный сектор ориентировки сопровождающих конских захоронений и размещение их на уступах или заплечиках близ основного захоронения известны в финальных памятниках протомеотской культуры, и, очевидно, эта традиция переходит в памятники келермесского этапа ( Эрлих и др. , 2009. С. 407. Рис. 3). Реконструируемые параметры могильной конструкции погребения 1 в целом соответствуют погребальным традициям раннескифской (келермесской) эпохи. Они примерно совпадают с размерами могильной камеры Ульского кургана 1 1910 г. ( Галанина , 1999. С. 58).

Находки в пределах могильной ямы погр. 1 и грабительской ямы

У юго-западной стенки ямы, параллельно ей, на дне находился скелет лошади, не потревоженный грабителями. Лошадь была положена на живот с завалом на левый бок, головой на ЮВЮ; передние и задние ноги подогнуты, череп лежал на левой стороне. Шейный отдел позвоночника изогнут так, что позвонки находились вентральной поверхностью вверх; задние ноги и таз – в положении «на животе».

На дне ямы, у черепа, плечевых костей и между подвздошными костями встречены фрагменты лепных керамических сосудов (рис. 1: А-1–4 ) и угольки, попавшие в погребение из культурного слоя.

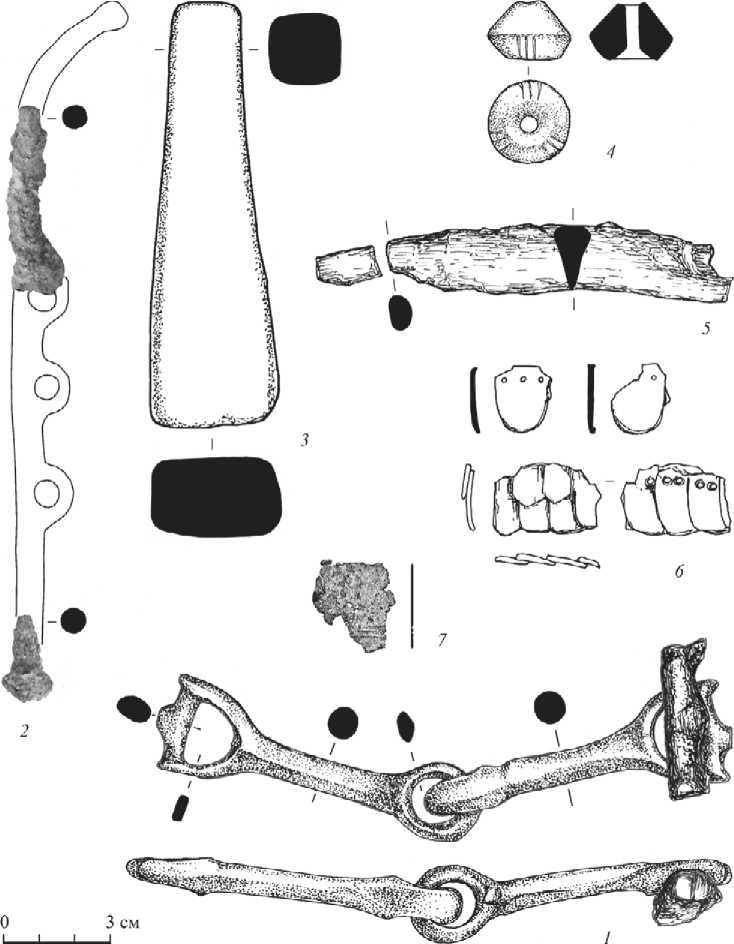

Между челюстями лошади были расчищены бронзовые удила со стремечковидными петлями вместе с продетыми в них железными стержневидными пса-лиями (рис. 1: А-5 ; 3: 1 ).

У черепа обнаружены три бронзовых цилиндрических распределителя уздечных ремней (рис. 1: А-6–8 ; 2: 3 ): два – по обеим сторонам черепа, один – под правой лопаткой.

Под черепом найдена также бронзовая уздечная бляшка в виде лошадиного копыта (рис. 1: А- 9; 2: 4 ).

В районе поясничных позвонков (за спиной лошади) найден небольшой неправильной формы камень без следов обработки (рис. 1: А-10 ), около таза – оселок из камня серовато-белого цвета, пирамидальной формы, с подшлифованной поверхностью (рис. 1: А- 11; 3: 3 ).

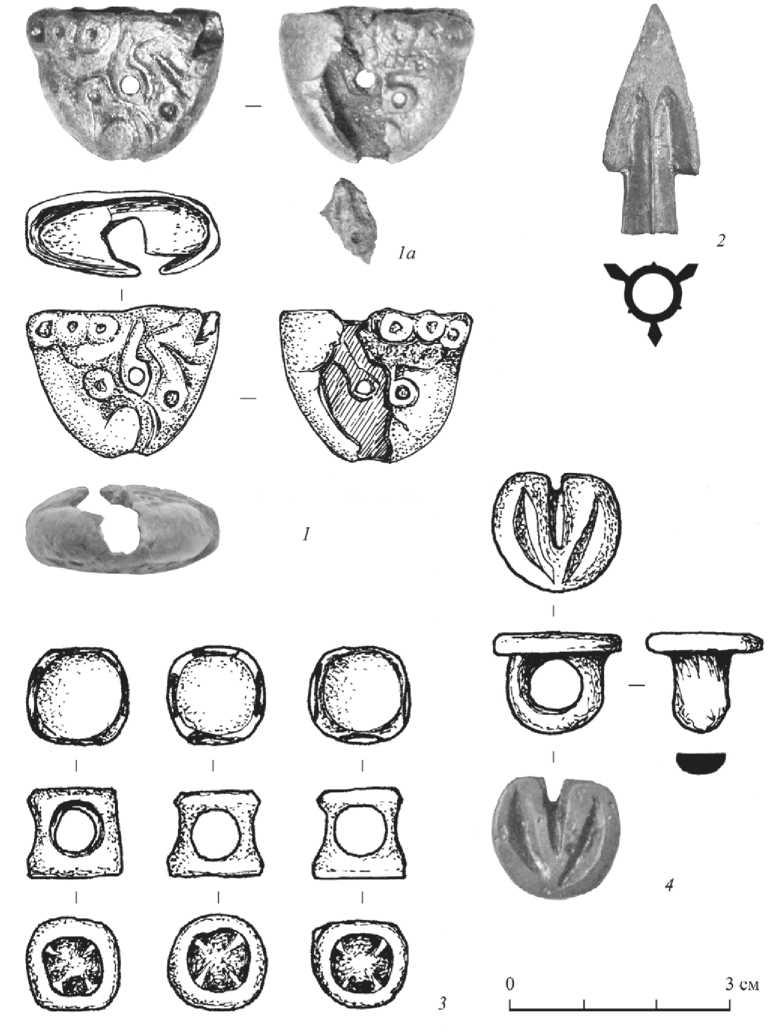

Этим исчерпываются предметы, найденные in situ. Ряд находок был сделан на дне и в северной части ямы погр. 1 и на дне грабительской ямы в явно перемещенном состоянии. К ним относятся: керамическое пряслице (рис. 1: А-12 ; 3: 4 ); бронзовая бутероль с рельефным изображением свернувшегося хищника (рис. 1: А-13 ; 2: 1 ); железный нож (рис. 1: А-14 ; 3: 5 ); фрагменты железного чешуйчатого панциря (рис. 1: А-15 ; 3: 6 ); часть втулки железного копья (рис. 1: А-16 ); фрагменты керамики (рис. 1: А-17–19 ); бронзовый трехлопастной наконечник стрелы (рис. 1: А-20 ; 2: 2 ) и обломки бронзовых пластин (рис. 1: А-21, 22 ).

Несомненно, из погр. 1 происходят также зафиксированные вне предполагаемого контура ямы на глубине ее дна фрагменты бронзовых предметов: мелкий

Рис. 1. Могильник Дыш IV. Курган 2.

План и разрезы погребения 1 и грабительской ямы

А – план и разрезы: 1–4 , 17–19 – фрагменты сосудов; 5 – удила и псалии; 6–8 – распределители ремней; 9 – бляшка; 10 – камень; 11 – оселок; 12 – пряслице; 13 – бутероль; 14 – нож; 15 – фрагменты панциря; 16 – фрагмент втулки копья; 20 – наконечник стрелы; 21, 22 – фрагменты пластин; Б – разрезы объектов в западном фасе центральной бровки

Условные обозначения : а – комплексы V и VI; б – слои ( 1 – гумус (пахота); 2 – светло-коричневый суглинок (насыпь); 3 – серый суглинок с включениями золы и фрагментов керамики (культурный слой); 4 – желтый суглинок – материк); в – угольки, зола и фрагменты керамики в заполнении ямы погр. 1; г – предполагаемый уровень участка дна грабительской ямы

Рис. 2. Могильник Дыш IV. Курган 2, погребение 1. Бронзовые предметы

1 – бутероль; 2 – наконечник стрелы; 3 – распределители уздечных ремней; 4 – уздечная бляшка

Рис. 3. Могильник Дыш IV. Курган 2, погребение 1. Погребальный инвентарь

1 – удила; 2 – фрагменты псалиев; 3 – оселок; 4 – пряслице; 5 – нож; 6 – фрагменты доспеха; 7 – фрагмент пластины

1, 7 – бронза; 2, 5, 6 –железо; 3 – камень; 4 – керамика обломок бутероли с рельефным изображением задней лапы хищника (комплекс VI между ямами) (рис. 2: 1а), мелкие фрагменты листовой бронзы (комплекс VII в 1,5 м к С от грабительской ямы, в материке). Возможно, с погр. 1 также можно также связать обломок бронзовой пластины с рельефными полосами (рис. 3: 7), найденный в отвале в северной поле кургана.

Сохранившиеся остатки погребального инвентаря можно разделить на три группы: предметы вооружения, конского снаряжения и условно бытового назначения.

К предметам вооружения относятся: бутероль, наконечник стрелы, фрагменты панциря, обломки втулки железного копья.

Литой наконечник ножен акинака - бронзовая бутероль (рис. 2: 1 ). Размеры: 2,6 × 2,1 × 1,1 см, толщина стенок – 0,1–0,3 см. Декорирована с двух сторон симметричным рельефным профильным изображением свернувшегося в кольцо хищника, вписанного в полуовал фронтальных плоскостей бутероли. Фигуры хищников не соприкасаются и разграничены скругленными латеральными поверхностями.

В верхней части бутероли тремя горизонтальными овальными выступами обозначена морда зверя с намеченными округлыми углублениями уха, глаза и ноздрей. Уши, примыкающие к затылку, образуют небольшой выступ. Тело хищника свернуто в кольцо. Рельефно выделен овальный плечевой пояс и намечено бедро. Подогнутые ноги наложены на туловище. Окончания лап оформлены кружками с округлым углублением посередине. Аналогично оформлено и окончание изогнутого хвоста, который расположен между бедром и носом, в результате чего его завиток оказывается в центре бутероли. В окончании хвоста имеется округлое отверстие для крепления к ножнам. Несмотря на миниатюрность изделия, оно играло определенную роль в подвеске ножен.

На внутренней поверхности бутероли, несмотря на плохую сохранность, можно различить негатив наружного изображения, свидетельствующий, что предмет изготовлен с использованием утрачиваемой литейной формы.

Образ свернувшегося хищника относится к одному из древнейших консолидирующих образов искусства звериного стиля. Весьма вероятно, что иконографическая схема подобных изображений могла быть на раннем этапе заимствована кочевниками в Китае ( Богданов , 2006. С. 36–38. Рис. 4. Табл. XI–XIII)4. В восточных областях степного пояса Евразии изображения свернувшихся кошачьих хищников известны на оленных камнях ( Ковалев , 2000. Рис. 16; Волков , 2002. Табл. 4; 34; 69). На бронзовых предметах они появляются с периода, синхронного созданию кургана Аржан I ( Членова , 1967. Табл. 27: 1–7 ; 1997. Рис. 17: 5, 7 ; Рукавишникова , 2016. С. 84. Рис. 1: 4 ).

Наиболее ранними образцами скифских ножен, оканчивающихся выступающими бутеролями, являются составные золотые обкладки парадных мечей из Мельгуновского кургана и кургана 1/III Келермесского м-ка, изготовленные примерно во втор. трети VII в. до н. э. урартскими торевтами для скифских вождей царского ранга ( Галанина , 1997. С. 222. Табл. 7; 9; Кисель , 2003. С. 28–30,

123, 124. Кат. 1; 4; Дараган , 2011. С. 580). Частью подобных целых ножен, очевидно, была бутероль из Зивие, также изготовленная ближневосточными мастерами ( Погребова, Раевский , 1992. Рис. 1: ж ). Еще две костяные бутероли, происходят из слоев, перекрывающих слой киммерийского разгрома в Сардах ( Иванчик , 2001. С. 74, 75. Рис. 31; 32). Все они украшены репликами образа свернувшегося хищника. М. Н. Погребова и Д. С. Раевский предполагали, что формирование этого образа происходило на фоне появления древностей «скифского пласта Зи-вие» и не разделяли серию бутеролей с такими изображениями из закавказских памятников и могильников Северного Кавказа и Поднепровья ( Погребова, Раевский , 1992. С.106–112. Рис. 8–10; 14).

Не исключено, что келермесский тип ножен с боковой лопастью для подвески и выступающей бутеролью, служившей для свободной подвязки окончания ножен к бедру над коленом, сложился на территории Ирана (в Мидии?) ( Литвин-ский , 2001. С. 223–228, 241, 242). При такой подвеске, согласно ахеменидским изображениям, лопасть ножен была направлена вверх к поясу, а рукоять акина-ка – назад, в соответствии с положением ноги всадника (Там же. Табл. 45, 46; 50–54). Появление ножен такого типа в Предкавказье и Поднепровье являлось культурной инновацией. Изображения на предскифских северокавказских стелах демонстрируют иное крепление мечей и кинжалов к широким поясам закавказского типа ( Ольховский , 2005. Илл. 18–23; 28). Предскифские бутероли, скорее всего, восходят к ближневосточным прототипам и на этих изображениях напоминают бутероли длинных ассирийских мечей ( Маслов и др. , 2019. С. 193, 194). Лишь на стеле из Нижнего Куркужина у ножен кинжала (определенно не акинака) с горизонтальной подвеской имеется овальная боковая лопасть ( Ольховский , 2005. Илл. 23: 5 )5.

В ареале раннескифской культуры, как это подтверждают изображения на скифских антропоморфных стелах, ножны с бутеролями для подвязки бытуют сравнительно недолго ( Ольховский, Евдокимов , 1994. С. 73. Табл. 18), тогда как на территории сатрапий ахеменидской империи, они, вероятно, используются вплоть до реформы Дария III ( Переводчикова , 1994. С. 173–179. Рис. 26: 4–9 ; Литвинский , 2001. С. 224). Традиция крепления кинжалов к бедру с помощью парных лопастей на ножнах, появляющаяся в III–II вв. до н. э. у племен прохо-ровской культуры Закаспия и Южного Приуралья, связана уже с другим типом ножен и очередным восточным миграционным импульсом ( Могильников , 1997. С. 48. Рис. 41: 5 ; Ольховский , 2005. С. 144, 145. Рис. 143: 2 ; 154).

А. Р. Канторович включил семь бутеролей с изображением свернувшегося кошачьего хищника, найденных на Северном Кавказе (6 экз.) и Поднепровье (1 экз.) в «келермесско-яблоновский» тип своей классификации образов скифского звериного стиля ( Канторович , 2015. С. 90–97). В раннюю группу этого большого кластера изображений входят находки из таких важнейших памятников

Рис. 4. Бутероли с изображениями свернувшегося хищника

1 – ГЭ, покупка в Майкопе в 1915 г. (по: Канторович, Шишлов , 2014); 2 – случайная находка – Майкоп, Национальный музей Республики Адыгея (по: Канторович, Эрлих , 2006); 3 – хут. Степной близ Гудермеса (по: Виноградов , 1974)

середины – втор. пол. VII в. до н. э., как Келермесский и Краснознаменские могильники и погребение на Темир-Горе ( Канторович, Шишлов , 2014. С. 88, 91. Рис. 6). Хотя формально эта серия изображений отделена от закавказских аналогий – тлийской серии, находок у с. Рук, Кармир-Блура ( Погребова, Раевский , 1992. Рис. 8: а–д ; 11), все они, несомненно, восходят к общему прототипу.

Наибольшее сходство с нашей находкой имеет бронзовая бутероль из собрания Государственного Эрмитажа – покупка 1915 г. в Майкопе (ГЭ 2514/53) ( Канторович, Шишлов , 2014. Рис. 5: 6 ) (рис. 4: 1 ). Их объединяет сходная манера стилизации, расположение лап и окончания хвоста, образовывающих подобие треугольника. Основное отличие состоит в том, что в публикуемом экземпляре отверстие для крепления совмещено с окончанием хвоста, а в экземпляре из Майкопа хвост повернут к морде зверя. Данные бляхи в схематизированном виде представляют образ хищника, предельно четко выраженный на костяной бутероли, хранящейся в Майкопе (НМРА 11987) ( Канторович, Эрлих , 2006. С. 79, 118. Кат. 43) (рис. 4: 2 ).

Едва ли можно предполагать некую стилистическую эволюцию внутри этой небольшой группы изображений. Разница отчасти объясняется воплощением одного образа в разных техниках – литье, возможно, связанном с серийным производством, и резьбе. Хронологическим ориентиром для всех трех вышеперечисленных находок служит бронзовая бутероль с близким, но не идентичным, изображением из разрушенного кургана близ хутора Степного в Гудермесском районе Чечни, одетая на острие акинака с биметаллической рукоятью ( Виноградов , 1974. С. 259. Рис. 1: 1, 2 ) (рис. 4: 3 ). Данный экземпляр был использован Д. А. Топалом, чтобы объединить в рамках «типа Гудермес» большую группу акинаков с рамочными биметаллическими рукоятями ( Топал , 2015. С. 54–60. Рис. 1). Однако очевидно, что все эти находки (к тому же достаточно разнородные) невозможно связать исключительно с Северным Кавказом и по-прежнему видеть в них морфологическое развитие кинжалов «кабардино-пятигорского» типа ( Топал , 2015. С. 74; 2018. С. 14).

Сформулированная А. И. Тереножкиным версия о восточных истоках происхождения акинаков ( Тереножкин , 1976. С. 130–132. Рис. 80; 81), несмотря на многочисленные возражения ( Литвинский , 2001. С. 238–242), сохраняет свое научное значение. Различные исследователи на разных этапах неизменно отмечали, что скифские мечи и кинжалы имеют параллели-прототипы на востоке Евразии, как бронзовые, так и биметаллические и железные ( Kossack , 1983. S. 166–168; Членова , 1993. С. 70, 71, 73. Рис. 14: 9–19 ; 15: 9–12 ; Таиров , 2007. С. 143–145. Рис. 48; 49: 1–6 )6. Использование клинкового оружия с такой сложной для изготовления и неудобной для использования формой перекрестий, как сердцевидное, бабочковидное и др., на огромной территории от Китая до Средней Европы было обусловлено вовсе не его боевыми преимуществами, а серией миграционных перемещений, сопровождавшихся «взрывным» распространением раннескифских древностей. Сходство удаленных образцов биметаллических акинаков ( Членова , 1967. Табл. 11: 1 ; 1993. Рис. 14: 11, 1 2; Таиров , 2007. Рис. 79: 5 ) объясняется стремлением воспроизвести общий архетип – акинак «сибирского облика» ( Топал , 2015. Рис. 3) – в новом или уже привычном материале.

На этом фоне экземпляр из Гудермеса можно отнести к одному из древнейших образцов собственно раннескифского клинкового оружия, который не может быть датирован позднее середины VII в. до н. э., а скорее относится к первой половине этого столетия.

В Тлийском могильнике (Южная Осетия) в погр. 164 и 216 ( Техов , 1980. Рис. 12, 2, 6 ; 14, 1, 5 ) и кург. 2 в урочище Дарьевка в Среднем Поднепровье ( Ильинская , 1975. Табл. ХХХIV, 3, 18 ) бутероли с изображениями свернувшегося хищника были найдены вместе с акинаками «келермесского» типа ( Топал , 2018. С. 11–13). Д. А. Топал предложил рассматривать подобные акинаки как «культурный тип», значение которого выходит за пределы сугубо археологической номенклатуры (Там же. С. 16. Рис. 2). Картографированная им сводка находок подтверждает это заключение. Из Закавказья акинаки «келермесского» типа попадают на Северный Кавказ и Поднепровье – основные центры раннескифской культуры. «Облако» из случайных находок в лесостепи и Карпатском бассейне отмечает границы скифской военной экспансии, сравнимой для этой эпохи с монгольским вторжением XIII в.

Вместе с бутеролями были обнаружены импортные предметы: в погр. 216 Тлийского м-ка – урартский бронзовый пояс, попавший сюда не позднее середины VII в. до н. э. (Техов, 1980. Рис. 12, 16; Ольховский, 2005. С. 66, 67. Илл. 44; Иванчик, 2001. С. 59–61); в Дарьевке – львиная головка из слоновой кости (Ильинская, 1975. С. 53. Табл. ХХХIV: 1), отмеченная опосредованным хеттским влиянием, вероятно, изготовленная в Северной Сирии7. Данная на- ходка позволяет включить комплекс из Дарьевки в единый горизонт памятников с ближневосточными трофеями. Она уже была сопоставлена с львиноголовым серебряным наконечником, имеющим сходный культурно-стилистический контекст, из кургана 3/III Келермесского могильника (Кисель, 2003. С. 66, 131. Кат. 34; Галанина, 1997. Табл. 39, 40). Важно, что из кургана 3/III также происходит серебряный ритон с золотыми накладками с изображениями в традициях ионийского ориентализирующего искусства третьей четв. – конца VII в. до н. э. (Кисель, 2003. С. 73–80, 132. Кат. 39; Галанина, 1997. Табл. 39: 41). В итоге хронологию находок вышеперечисленных бутеролей можно ограничить втор. четв. – втор. пол. VII в. до н. э., распространив ее на всю северокавказскую серию.

Бронзовый литой трехлопастной наконечник стрелы (рис. 2: 2 ). Размеры: общая высота – 3 см, ширина основания головки – 1,1 см, высота втулки – 0,7 см. Лопасти широкой треугольной головки подрезаны по отношению к втулке под углом, близким к прямому. На втулке имеются четыре рельефных вертикальных литейных шва. Боек в результате заточки, которая ложком переходит на верхнюю часть литейного шва, приобрел трехгранную форму.

Подобные наконечники известны в составе раннескифских стрелковых наборов втор. пол. VII в. до н. э. ( Петренко , 1990. С. 67. Рис. 2: К - 1 ; 3: Б - 13 ; Василинен-ко и др. , 1993. С. 30. Рис. IV: 21–26 ; V: 1 ). Следует рассматривать их как вариант достаточно широко распространенных трехлопастных наконечников со сводчатой треугольной головкой и выступающей втулкой. По наблюдениям одного из авторов данной статьи, заточка наконечников производилась регулярно, очевидно, перед каждой боевой стрельбой, что не могло не сказаться на их форме. Поэтому выделенные в самостоятельные типы некоторые формы наконечников (особенно трехгранных и трехгранно-трехлопастных) таковыми не являются.

Мелкие фрагменты железного доспеха (наборного панциря из чешуек) представлены слегка выпуклыми пластинами (2,1 × 1,7 см, толщина ок. 2 мм) со скругленной нижней частью и тремя отверстиями под верхним прямым краем (рис. 3: 6 ); расположены левосторонним набором.

Первые чешуйчатые доспехи в Центральном Предкавказье и в Закубанье известны уже с финала предскифского периода ( Маслов и др. , 2020. Рис. 5: 12 ), но их широкое распространение начинается в келермесский период, когда здесь появляются дружины скифской знати. Так, в Нартанском м-ке панцири были в трех из 15 курганов эпохи скифской архаики ( Батчаев , 1985. Табл. 39: 28–30 ; 41: 19 ; 48: 36, 37 ), в Краснознаменском в трех из девяти, в Келермесском – в четырех ( Рябкова , 2010. Табл. 1: 6–9 , 18–20 ).

К предметам конского снаряжения, дополняющих набор вооружения, относятся удила с обломками псалиев, уздечная бляшка и распределители для уздечных ремней.

Бронзовые литые удила со стремечковидным наружным окончанием парных звеньев с кольчатым соединением (рис. 3: 1). Размеры: длина в развернутом виде – 17,8 см; длина звеньев – 9,1 и 9,5 см; общие размеры стремечковидной петли – 2,5 × 2,7 см; диаметр стержней звеньев – 0,7 см, внутренних колец – 2–2,2 см. Гладкие стержни звеньев снаружи переходят в арочную дугу, края которой выступают над соединяющей их округлой в сечении перемычкой. В центральной части перемычек на обоих звеньях имеются обрубленные литники со сглаженными заполированными краями. К одному из стремечковидных окончаний прикипел фрагмент стержня железных псалиев.

Данные удила относятся к типу III-2 по классификации В. Р. Эрлиха, несколько модернизировавшего типологическую схему А. А. Иессена ( Эрлих , 2007. С. 119, 120. Рис. 178; 179). В раннескифский период данный тип удил получает широкое распространение. В его восточных истоках, вероятно, никто давно не сомневается ( Членова , 1993. С. 51, 58. Рис. 6). Детализированного свода раннескифских бронзовых удил пока не существует, поэтому экземпляры с неудаленными литниками следует рассматривать лишь как разновидность, вероятно, не имеющую самостоятельного типологического значения.

Для Поднепровья учтено 11 экз. целых и семь отдельных звеньев удил с выступами над перемычкой и сохраненными литниками ( Могилов , 2008. С. 17. Рис. 7; 8). Из них 15 с гладкими звеньями.

На Северном Кавказе 28 экз. (40 %) бронзовых удил со стремечковидными окончаниями имеют гладкие стержни звеньев ( Махортых , 2014. С. 174, 175). Из них восемь экз. (шесть целых и два звена) – с боковыми выступами и литниками на перемычке ( Батчаев , 1985. Табл. 48: 2–4 ; Галанина , 1999. Рис. 1: 3 ; Эрлих , 2007. Рис. 178: 2 , 11 ; Могилов , 2008. С. 17).

Встречаются подобные удила и на сопредельных территориях – в Крыму ( Колотухин , 1996. Рис. 53: 33 ), на Нижнем Дону ( Беспалый, Парусимов , 1991. С. 182. Рис. 2: 9 ), Поволжье ( Смирнов , 1961. С. 79. Рис. 43: 7 ).

В комплекте с удилами были железные псалии – стержневидные, трехпетельчатые, с изогнутым верхним окончанием, сохранившиеся во фрагментах (рис. 3: 2 ). Верхнее, а возможно, и оба их окончания имели завершения в виде шишечек. Несколько разновидностей таких псалиев входят в большую группу уздечных комплектов раннескифского периода ( Могилов , 2008. С. 31. Рис. 59– 62; Махортых , 2014. С. 179. Рис. 7).

Очевидно, скоротечный генезис этой типологической группы на основе бронзовых вариантов псалиев предскифских типов завершился на Северном Кавказе и Поднепровье уже к середине VII в. до н. э. ( Эрлих , 2007. С. 126). Один из самых ранних комплектов железной упряжи с подобными трехпетельчатыми псалиями, отражающих связь с новочеркасскими древностями, представлен в погр. 3 Комаровского м-ка, где они сочетались с двукольчатыми удилами ( Абрамова , 1974. Рис. 2: 9, 12 ; Петренко , 1990. С. 64. Рис. 2: 1, 2 ).

Железные псалии этого типа встречены в материалах VII в. до н. э. в Закавказье – помещ. № 25 Кармир-Блура ( Пиотровский , 1950. С. 93. Рис. 62), погр. 4 м-ка Куланурхва в Абхазии ( Трапш , 1962. С. 23. Табл. ХХ: 2 ) и в Малой Азии – в первом слое Богазкёя ( Иванчик , 2001. С. 68. Рис. 29).

Три бронзовых литых цилиндрических столбика-распределителя уздечных ремней с четырьмя округлыми боковыми отверстиями и отверстием в основании (рис. 2: 3 ). Высота – 1,1 см, диаметр основания – 1,2 см, отверстий – 0,7–0,8 см.

Первые подобные распределители появляются в составе уздечных наборов в короткий переходный жаботинский период (Ильинская, 1975. Табл. VI: 2; XXII: 2; Маслов и др., 2020. Рис. 6: 7). Широкое распространение они получают уже в келермесское время. По данным С. В. Махортых, известно 122 экз. цилиндрических (реже в форме куба) распределителей, 55 из которых были найдены на Северном Кавказе и 67 – на территории Лесостепной Украины (Махортых, 2017. С. 167. Рис. 1; 2; 6). В период переднеазиатских походов такие распределители попадают в Урарту (Тейшебаини, помещ. 18 и XXIII) и в Анатолию (Махортых, 2018. С. 37. Рис. 1).

Бронзовая литая уздечная бляшка (рис. 2: 4 ), поверхность округлого щитка которой смоделирована в виде рельефной подошвы копыта лошади с характерной V-образной стрелкой, дополненной небольшим вырезом в основании. На обороте расположена округлая петля со скругленной снаружи дужкой. Размеры: высота – 1,3 см; диаметр щитка – 1,6 см.

Данная находка имеет единственную близкую аналогию в материалах Уль-ского кург. № 1, раскопанного Н. И. Веселовским в Адыгее в 1910 г. ( Галанина , 1999. С. 63. Рис. 1: 9 ).

Наиболее ранние изображения лошадиных копыт на востоке Евразии, очевидно, представлены на бронзовых тагарских ножах ( Членова , 1967. С. 167, 168. Табл. 37: 13, 22 ). Ножи со скульптурными навершиями в виде фигур кабанов и низкорельефными копытами у основания рукояти имеют несомненные переклички с материалами из кург. Аржан I ( Завитухина , 1983. С. 123, 124. Кат. 71–74). Немного позднее, в конце VIII – VII в. до н. э., на территории Казахстана, Саяно-Ал-тая и Приаралья изображения копыта получают самое широкое распространение: их помещают на псалиях и подпружных пряжках ( Вишневская , 1973. Табл. I: 5 ; V: 11 ; VIII: 8 ; Итина , Яблонский , 1997. Рис. 76; Шульга , 2008. Рис. 62: 1, 3, 13–16, 23 ; 75: 4 ). На этом этапе изображение копыта иногда дополняет основные образы звериного стиля – кошачьего хищника, оленя или лошади ( Вишневская , 1973. Табл. ХХVIII: 8, 14 ; Итина, Яблонский , 1997. Рис. 47: 15 ).

В целом нет сомнений в восточных истоках происхождения образа редуцированного копыта, который, очевидно, прямо или опосредованно попадает в Предкавказье из сакского мира ( Членова , 2000. С. 100, 101). В раннескифских материалах самостоятельный вариант этого образа достаточно редок и не получает дальнейшего развития ( Канторович , 2015. С. 580, 581. Рис. 28: 2–5 ). Напротив, в Южном Приуралье, как сакское культурное наследие, он существует вплоть до IV в. до н. э. ( Королькова , 2006. С. 52, 53. Табл. 20).

Следует отметить, что в изображениях свернувшегося кошачьего хищника на бутеролях в ряде случаев ухо обозначено в виде подошвы конского копыта ( Погребова, Раевский , 1992. Рис. 1: ж ; 8–11; Иванчик , 2001. Рис. 31; Канторович, Шишлов , 2014. С. 87. Рис. 5: 1, 5, 7 ), а на бутероли из Фаскау копыто помещено в области бедра ( Мошинский, Переводчикова , 2004. С. 6. Рис. 1: 1 )8. В нашем случае образы копыта и свернувшийся хищника, хотя и не объединенные вместе, были представлены в паноплии скифского воина-всадника.

Как бытовые предметы формально можно рассматривать нож, оселок, пряслице и фрагменты листовой бронзы.

Железный однолезвийный нож с обломанным острием и черешком (рис. 3: 5 ). Спинка утолщенная, изогнутая, лезвие слегка вогнутое, черешок являлся продолжением спинки, плавно переходящим в лезвийную часть. Общие размеры –

7,6 × 1,4 × 0,4 см. Подобные ножи появляются в Закубанье еще в предскифский период ( Эрлих , 2007. С. 153. Рис. 213: 16 ).

Оселок из камня (11 × 2–3,2 × 1,9 см) беловато-серого цвета имеет форму, близкую к усечено-пирамидальной со скругленными гранями (рис. 3: 3 ). В предскифский период оселки на Северном Кавказе в ареале западнокобан-ской и протомеотской культур являются важным атрибутом мужских захоронений (Там же. С. 154, 155. Рис. 214). Предскифские оселки подвешивались к поясу через отверстие в верхней части. В пяти случаях их изображения имеются на северокавказских оленных камнях, являющихся обобщенным воинским образом ( Ольховский , 2005. Илл. 35). Однако их изображений нет на раннескифских изваяниях, где широко представлены предметы вооружения ( Ольховский, Евдокимов , 1994. Табл. 10). Серия похожих оселков, без отверстия для подвески, происходит из раннескифских рядовых впускных погребений Нижнего Дона ( Беспалый, Парусимов , 1991. Рис. 3: 13 ; 4: 3, 20 ). Они явно не были статусными предметами.

Керамическое пряслице усеченно-биконической формы с хорошо выделенным ребром и скругленным углублением в основании (рис. 3: 4 ). Основание декорировано прочерченными вертикальными линями, сгруппированными в три полоски из трех линий в каждой. Размеры: наибольший диаметр – 4,2 см, высота – 1,5 см. Форма пряслица достаточно универсальна, но с таким декором оно больше напоминает пряслица западнокобанской, а не меотской культуры ( Эрлих , 2007. Рис. 215: 14–18 ; Козенкова , 1998. Табл. VIII: 5–11 ) . Пряслица, являясь скорее женским атрибутом, иногда встречаются в инвентаре раннескифских воинских захоронений ( Скорый , 2003. Рис. 1: 1 , 2 ; 21: 7 ). В последнее время были выдвинуты предположения, что пряслица могли использоваться в гадании ( Фёдоров , 2018. С. 29, 30). Однако точно так же они могли быть символами домашнего очага или женщины, оставшейся в земном мире.

Обломки тонкой (1–1,5 мм) листовой бронзы , скорее всего, являются фрагментами сосуда. Бронзовая посуда известна в Закубанье с предскифского времени ( Эрлих , 2007. С. 82). В келермесский период наряду с кавказскими изделиями в ареале раннескифской культуры появляются трофейные ассиро-урартские бронзовые сосуды ( Кисель , 2003. С. 132. Кат. 37, 38). На одном из фрагментов, найденных в насыпи (рис. 3: 7 ), имеется полосчатое рифление, отсутствующее на кавказской бронзовой посуде и напоминающее рифление на ассирийской чаше из Новозаведенского м-ка ( Кореняко , 2001. С. 59. Рис. 4: 1 ) и на бронзовых деталях колесницы из Южной гробницы кург. 1 Краснознаменского м-ка ( Петренко , 2006. Табл. 52: 67, 68 ).

Подводя итоги, следует отметить, что культурное и хронологическое положение основного погребения кург. 2 Дышского м-ка достаточно определенно – этот комплекс относится к скифской архаической культуре (келермес-скому этапу). Его дата не выходит за пределы втор. пол. VII в. до н. э. или скорее третьей четв. этого столетия. От новочеркасско-жаботинского комплекса в соседнем кург. 3 его отделяет лишь несколько десятилетий в пределах жизни одного поколения (Маслов и др., 2020). Поэтому очень важно, что на материалах Дышского м-ка можно проследить культурную эстафету от жаботинских древностей к келермесским. Если первые связаны с начальным этапом киммерийских походов в Переднюю Азию, то вторые – с полномасштабным скифским вторжением из Закавказья, сопровождавшимся изменением культурных кодов на большой территории.

Список литературы Курган келермесского времени могильника Дыш IV (Республика Адыгея)

- Абрамова М. П., 1974. Погребения скифского времени Центрального Предкавказья // СА. № 2. С. 195–213.

- Андреева М. В., Гей А. Н., 2015. Дыш IV – новый культово-погребальный памятник раннего железного века в Предкавказье // АО 2010–2013 гг. / Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН. С. 316–318.

- Батчаев В. М., 1985. Древности предскифского и скифского времени // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972–1979 гг. Т. 2: Памятники эпохи бронзы и раннего железа / Отв. ред.: М. П. Абрамова, В. И. Козенкова. Нальчик: Эльбрус. С. 7–115.

- Беспалый Е. И., Парусимов И. Н., 1991. Комплексы переходного и раннескифского времени на Нижнем Дону // СА. № 3. С. 179–195.

- Богданов Е. С., 2006. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 240 с.

- Василиненко Д. Э., Кондрашов А. В., Пьянков А. В., 1993. Археологические материалы предскифского и раннескифского времени из Западного Закубанья // Древности Кубани и Черноморья / Ред. Б. А. Раев. Краснодар: Скифская галерея. С. 21–38.

- Виноградов В. Б., 1974. Новые находки предметов скифо-сибирского звериного стиля в Чечено-Ингушетии // СА. № 4. С. 258–263.

- Вишневская О. А., 1973. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н. э.: по материалам Уйгарака. М.: Наука. 160 с. (Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции; т. VIII.)

- Волков В. В., 2002. Оленные камни Монголии. М.: Научный мир. 248 с.

- Галанина Л. К., 1997. Келермесские курганы: «Царские» погребения раннескифской эпохи. М.: Палеограф. 269 с.; 44 табл. (Степные народы Евразии; т. I.)

- Галанина Л. К., 1999. Ульский курган (раскопки Н. И. Веселовского в 1910 г.) // АСГЭ. Вып. 34. С. 58–67.

- Дараган М. Н., 2011. Начало раннего железного века в Днепровской Правобережной Лесостепи. Киев: КНТ. 848 с.

- Завитухина М. П., 1983. Древнее искусство на Енисее. Скифское время. Публикация одной коллекции. Л.: Искусство. 192 с.

- Иванчик А. И., 2001. Киммерийцы и скифы. Культурно-исторические и хронологические проблемы археологии восточноевропейских степей и Кавказа пред- и раннескифского времени. М.: Палеограф. 324 с. (Степные народы Евразии; т. II.)

- Ильинская В. А., 1975. Раннескифские курганы бассейна р. Тясьмин (VII–VI вв. до н. э.). Киев: Наукова думка. 222 с.

- Итина М. А., Яблонский Л. Т., 1997. Саки Нижней Сырдарьи (по материалам могильника Южный Тагискен). М.: РОССПЭН. 187 с.

- Канторович А. Р., 2015. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция: дис. ... д-ра ист. наук // Архив ИА РАН. Р-2. № 2844–2846.

- Канторович А. Р., Шишлов А. В., 2014. Зооморфная бутероль из курганной группы «Семигорье» и базовая тенденция в реализации сюжета свернувшегося хищника в восточноевропейском скифском зверином стиле // Вестник Южного научного центра РАН. Т. 10. № 4. С. 85–95.

- Канторович А. Р., Эрлих В. Р., 2006. Бронзолитейное искусство из курганов Адыгеи (VIII–III века до н. э.). М.: Гос. музей Востока. 160 с., 36 с.: ил.

- Кисель В. А., 2003. Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских курганов. СПб.: Петербургское востоковедение. 192 с.

- Ковалев А. А., 2000. О происхождении оленных камней западного региона // Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии / Отв. ред. В. С. Ольховский. М.: ГЕОС. С. 138–179.

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант. М.: ИА РАН. 200 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Колотухин В. А., 1996. Горный Крым в эпоху поздней бронзы – начале железного века (Этнокультурные процессы). Киев: Южногородские ведомости. 161 с.

- Кореняко В. А., 2001. Курган раннескифского времени у села Новозаведенного в Ставропольском крае // Северный Кавказ: историко-археологические очерки и заметки / Отв. ред.: М. П. Абрамова, В. И. Марковин. М.: ИА РАН. С. 52–64. (Материалы и исследования по археологии России. № 3.)

- Королькова Е.Ф., 2006. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н. э.). СПб.: Петербургское востоковедение. 272 с.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2012. Меотские древности VI–V вв. до н. э. (по материалам грунтовых могильников правобережья Кубани). Краснодар: Традиция. 316 с.

- Литвинский Б. А., 2001. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 2: Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М.: Восточная литература. 528 с.: ил.

- Маслов В. Е., Гей А. Н., Андреева М. В., 2020. Курган раннескифского времени в Адыгее (могильник Дыш IV) // SP. № 3. С. 293–330.

- Маслов В. Е., Окороков К. С., Клещенко А. А., 2019. Раннескифское воинское погребение из могильника Бейсужек XXXV в Прикубанье // КСИА. Вып. 256. С. 188–206.

- Махортых С.В., 2014. Конское снаряжение всадников Предкавказья и Украинской лесостепи в VII–VI вв. до н. э. // Всадники Великой степи: традиции и новации. Астана. С. 174–187. (Труды филиала Института археологии им. А. Х. Маргулана; т. IV.)

- Махортых С. В., 2017. Пронизи для перекрестных ремней конской упряжи на юге Восточной Европы в VII–VI вв. до н. э. // Археологія і давня історія України. Вип. 23 (2): Старожитності раннього залізного віку. Київ: ІА НАНУ. С. 166–184.

- Махортых С. В., 2018. Распределители ремней конской упряжи VII–VI вв. до н. э. в Закавказье и Передней Азии // Археологія і давня історія України. Вип. 27 (2). Київ: ІА НАНУ. С. 35–50.

- Могилов О. Д., 2008. Спорядження коня скiфськоï доби у Лiсостепу Схiдноï Європи. Київ; Кам’янець-Подiльський: Мошиньский. 439 с.

- Могильников В. А., 1997. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н. э. М.: ИА РАН. 196 с.

- Мошинский А. П., Переводчикова Е. В., 2004. Скифский звериный стиль в кобанских могильниках Дигории // Боспорские исследования. Вып. VII. Симферополь; Керчь. С. 5–26.

- Ольховский В. С., 2005. Монументальная скульптура населения западной части евразийских степей эпохи раннего железа. М.: Наука. 299 с.

- Ольховский В. С., Евдокимов Г. Л., 1994. Скифские изваяния VII–III вв. до н. э. М. 188 с.

- Переводчикова Е. В., 1994. Язык звериных образов. Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. М.: Восточная литература. 206 с.

- Петренко В. Г., 1990. К вопросу о хронологии раннескифских курганов Центрального Предкавказья // Проблемы скифо-сарматской археологии / Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: ИА РАН. С. 60–81.

- Петренко В. Г., 2006. Краснознаменский могильник. Элитные курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. М.; Берлин; Бордо: Палеограф. 306 с. (Степные народы Евразии; т. III.)

- Пиотровский Б. Б., 1950. Кармир-Блур I. Результаты работ Археологической экспедиции Института истории Академии наук Армянской ССР и Государственного Эрмитажа 1939–1949 гг. Ереван: АН Армянской ССР. 100 с.: ил. (Археологические раскопки в Армении; № 1.)

- Погребова М. Н., Раевский Д. С., 1992. Ранние скифы и Древний Восток. М.: Наука. 260 с.: ил.

- Рукавишникова И. В., 2016. Курган Аржан 5 // Россия как археологическое пространство / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 84–85.

- Рябкова Т. В., 2010. Чешуйчатые панцири раннескифского времени // АСГЭ. Вып. 38. С. 87–106.

- Скорый С. А., 2003. Скифы в Днепровской Правобережной Лесостепи (проблема выделения иранского этнокультурного элемента). Киев: ИА НАНУ. 161 с.

- Смирнов К. Ф., 1961. Вооружение савроматов. М.: АН СССР. 162 с.: ил. (МИА; № 101.)

- Таиров А. Д., 2007. Кочевники Урало-Казахстанских степей в VII–VI вв. до н. э. Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т. 274 с.

- Тереножкин А. И., 1976. Киммерийцы. Киев: Наукова думка. 224 с.

- Техов Б. В., 1980. Скифы и Центральный Кавказ в VII–VI вв. до н. э. (по материалам Тлийского могильника). М.: Наука. 93 с.

- Топал Д. А., 2015. Биметаллические акинаки типа Гудермес и использование бронзы в изготовлении раннескифского клинкового оружия // Материалы по археологии Северного Причерноморья. Вып. 13 / Отв. ред. И. В. Бруяко. Одесса: СМИЛ. С. 54–79.

- Топал Д. А., 2018. Акинаки келермесского типа с территории Республики Молдова // Археология ранних кочевников Евразии / Отв. ред. В. Н. Мышкин. Самара: Кн. изд-во. С. 7–21.

- Трапш М. М., 1962. Памятники колхидской и скифской культур в селе Куланурхва Абхазской АССР. Сухуми: Абгиз. 82 с.: ил.

- Фёдоров В. К., 2018. Бронзовые колесики в погребениях ранних кочевников // Археология ранних кочевников Евразии / Отв. ред. В. Н. Мышкин. Самара: Кн. изд-во. С. 22–40.

- Членова Н. Л., 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука. 300 с.

- Членова Н. Л., 1993. О степени сходства компонентов материальной культуры в пределах «Скифского мира» // Петербургский археологический вестник. № 7. С. 49–75.

- Членова Н. Л., 1997. Центральная Азия и скифы. I. Дата кургана Аржан и его место в системе культур раннескифского мира. М.: ИА РАН. 98 с.

- Членова Н. Л., 2000. Олени, кони и копыта (о связях Монголии, Казахстана и Средней Азии в скифскую эпоху) // РА. № 1. С. 90–106.

- Шарафутдинова Э. С., 1989. Двухслойное поселение Красногвардейское II – памятник эпохи поздней бронзы – начала раннего железа на Кубани // Меоты – предки адыгов / Отв. ред. Н. В. Анфимов. Майкоп: Адыгейский науч.-исслед. ин-т экономики, языка и истории. С. 46–73.

- Шульга П. И., 2008. Снаряжение верховой лошади и воинские пояса на Алтае. Ч. I. Раннескифское время. Барнаул: Азбука. 276 с.

- Эрлих В. Р., 2007. Северо-Западный Кавказ в начале железного века. М.: Наука. 430 с. ил.

- Эрлих В. Р., Вальчак С. Б., Маслов В. Е., 2009. Протомеотские погребения из кургана 2 могильника Уашхиту I // Эпоха раннего железа / Отв. ред. С. И. Бессонова. Киев; Полтава: ИА НАНУ. С. 394–417.

- Fontan E., 2015. Ivories of Arslan Tash // Assyria to Iberia at the Dawn of the Classical Age / Eds.: J. Aruz, Y. Rakic., S. Graff. New York: The Metropolitan Museum of Art. Р. 152–156.

- Kossack G., 1983. Tli Grab 85. Bemerkungen zum Beginn des skythenzeitlichen Formenkreises im Kaukasus // Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie. Вd. 5. München: Beck. S. 89–186.