Кузнечное ремесло поморов в контексте русской железообработки

Автор: Завьялов В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Полярная археология

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

Дальние походы поморов в районы промыслов требовали наличия разнообразного инвентаря из железа и стали. Такой инвентарь широко представлен в коллекциях из раскопок поморских поселений на архипелаге Шпицберген. В результате археометаллографического исследования серии железных изделий установлено, что поморское кузнечное ремесло находилось в русле русской железо-обработки XVI-XVII вв. Специфику поморского кузнечного ремесла можно видеть в изготовлении особых орудий, необходимых для ведения промысла. При этом наблюдается корреляция типа поковок и технологических схем их изготовления.

Шпицберген, поморы, орудия труда и лова, бытовые предметы, археометаллография, технологические схемы

Короткий адрес: https://sciup.org/143168966

IDR: 143168966

Текст научной статьи Кузнечное ремесло поморов в контексте русской железообработки

Суровая жизнь поморов, связанная с частыми длительными дальними плаваниями в районы промыслов (Новая Земля, Вайгач, Шпицберген), требовала наличия разнообразного инвентаря из железа и стали и мастерства изготовления такого инвентаря. Многие промысловики обладали навыками кузнечного ремесла. В этом отношении интересно свидетельство, приведенное в книге профессора истории и члена Санкт-Петербургской Академии наук Ле Руа «Приключения четырех российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесенных».

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-18-00144.

Оказавшись на необитаемом острове Шпицбергенского архипелага, поморы соорудили кузницу. А «чтобы в совершенство привесть свою кузницу, то сыскали они большой дикой камень, который служил им вместо наковальни; из двух оленьих рог сделали они клещи. Сими инструментами сковали себе два железца на рогатины» ( Ле Руа , 1975. С. 26).

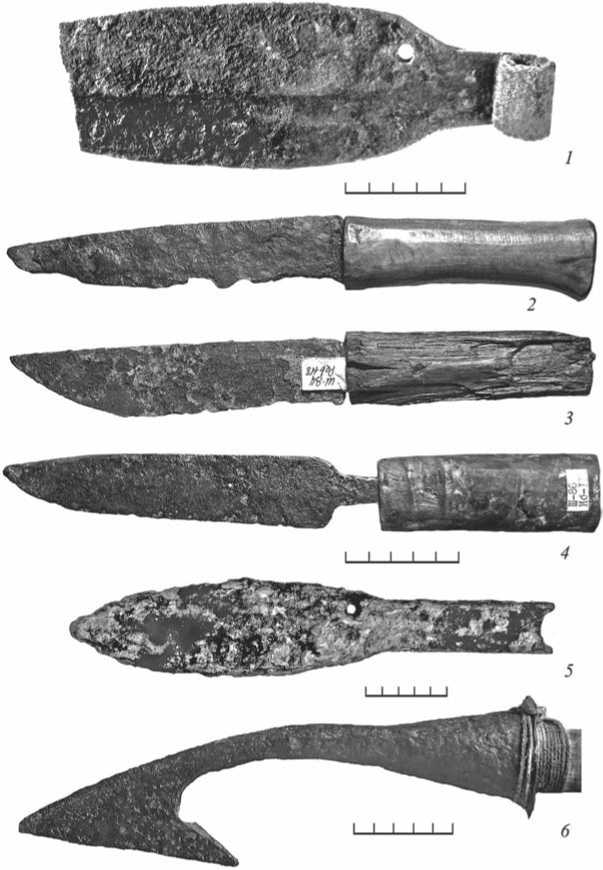

Имеются и археологические свидетельства ковки железа в поморских становищах на Шпицбергене. Так, при раскопках скандинавской экспедицией в 1955 г. поморского комплекса в бухте Руссекейла обнаружены остатки кузницы ( Christiansson, Simonsen , 1957. P. 349). В комплексе в заливе Решёрж найдена жиковина, которую пытались выковать из сломанного промыслового копья (рис. 1: 1 ). О том, что орудие подвергалось дополнительному нагреву при перековке, свидетельствует структура крупнозернистого феррита, обнаруженная при металлографическом исследовании артефакта.

Как уже отмечалось, железный инвентарь поморских комплексов на Шпицбергене богат и разнообразен. За сорок лет археологических исследований здесь найдено более тысячи предметов из железа и стали, представляющих около сорока категорий. Все железные предметы можно разделить на четыре большие группы: 1) орудия труда – более 15 категорий; 2) орудия лова и охоты – шесть категорий; 3) предметы быта – 15 категорий; 4) крепеж – две категории.

Археометаллографическому анализу были подвергнуты 52 предмета из различных памятников XVI–XVIII вв. (табл. 1). В результате исследования выделены основные технологические схемы железных поковок, представленные в табл. 2.

Среди них с технологической точки зрения наибольший интерес представляют ножи – универсальные орудия, необходимые как на промысле, так и в быту. Типологически ножи со Шпицбергена не отличаются от русских ножей XVI– XVIII вв. ( Никитин , 1971. Табл. 5: 1–2 ). Их отличает крупный клинок длиной 14–16 см и шириной 3–3,5 см, переходящий в черенок; место перехода оформлено прямоугольными уступами (рис. 1: 2–4 ). Лезвие клинка прямое, слабо изгибается к острию. Следует выделить специальные промысловые ножи (изба у оз. Сёркапватнет), у которых обушок делает плавный изгиб к острию. На конце черенка ножа имеется кольцо, вероятно, для привязывания ножа к запястью во время разделки туш. Некоторые ножи сохранили цельные костяные (рис. 1: 2 ) или деревянные рукояти (рис. 1: 3, 4 ).

Технология изготовления определена у девяти ножей. Четыре орудия имели наварное стальное лезвие, а пять – откованы из стальных (как правило, неравномерно науглероженных) заготовок.

Изготовление цельностальных ножей наряду с орудиями с наварными лезвиями отражает основную особенность русского железообрабатывающего производства в XVI–XVII вв.: широкое использование сырцовой стали (уклада) для производства кузнечных изделий ( Завьялов , 1990; Вознесенская , 1996; Закурина , 1997; 2000; Завьялов и др. , 2007. С. 153; Zavjalov , 1992). Техника изготовления цельностальных поковок была более простой, чем доминировавшие в древнерусском ремесле предшествующего времени различные виды наварных технологий. Тенденция увеличения доли предметов, откованных из цельностальных заготовок, в ведущих производственных центрах (прежде всего – в Новгороде

Рис. 1. Железные изделия из поморских поселений на Шпицбергене: в заливе Решёрж ( 1, 6 ), Имербукта ( 2, 4 ); Ревэльва ( 3 ); Гравшён ( 5 )

1 – заготовка жиковины; 2–4 – ножи; 5 – промысловое копье; 6 – гарпун

Таблица 1. Распределение исследованных предметов по памятникам

|

Памятник |

Дата |

Категория |

Всего |

||||||||||

|

s о К |

bQ О К e2 |

cd П & : U |

cd H О П О |

H о к К |

s г 2 & QJ К PQ О R |

s QJ PQ О R О О Рч К |

в |

cd R cd О ^ |

в to S и |

s о £ |

|||

|

Гравшён |

XVI–XVIII |

1 |

1 |

2 |

4 |

||||||||

|

Решёрж |

XVIII |

1 |

3 |

2 |

4 |

10 |

|||||||

|

Сёркапватнет |

XVI; XVIII |

1 |

1 |

||||||||||

|

Скольтнесет |

перв. пол. XIX |

2 |

1 |

3 |

|||||||||

|

Ван-Мюйден букта |

XVI; XVIII |

1 |

2 |

1 |

4 |

||||||||

|

Брёгер |

XVIII |

2 |

1 |

2 |

2 |

11 |

18 |

||||||

|

Слетнесет |

XVIII |

1 |

1 |

1 |

3 |

||||||||

|

Ревэльва |

XVII |

1 |

1 |

||||||||||

|

Хабенихтбукта |

XVIII–XIX |

1 |

1 |

||||||||||

|

Ренардодден |

XVII–XVIII |

6 |

6 |

||||||||||

|

Мосватнет 2 |

XVII |

1 |

1 |

||||||||||

|

Всего |

9 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

6 |

3 |

2 |

2 |

24 |

52 |

|

Таблица 2. Распределение категорий исследованных предметов по технологиям изготовления

|

Категория |

Технология изготовления |

Всего |

||||||

|

cd * К |

is Рч cd о ° К |

)S со Ю н s н н к о 0J 0J д |

cd Н К |

,О cd н д |

cd & И cd К S S |

is |

||

|

Ножи |

2 |

1 |

1 |

5 |

9 |

|||

|

Топоры |

1 |

1 |

||||||

|

Сверла |

1 |

1 |

||||||

|

Долота |

1 |

1 |

||||||

|

Инструмент |

1 |

1 |

||||||

|

Рыболовные крючки |

2 |

2 |

||||||

|

Промысловые копья |

1 |

5 |

6 |

|||||

Окончание табл. 2

В то же время, как видно на примере ножей со Шпицбергена, сохраняется традиция изготовления изделий с наварными лезвиями, что также является характерной чертой русского кузнечного ремесла периода Московского государства. Например, в XVII в. в Пскове такие поковки составляют около 35 %, в Москве – около 50 %. Отмечу, что, судя по материалам из поморских комплексов на Шпицбергене, изделия с наварными лезвиями производились, по крайней мере, вплоть до середины XIX в. ( Завьялов , 1990. С. 154; Zavjalov , 1992. P. 301). Любопытно, что в Толковом словаре В. И. Даля дается следующее определение ножа: «Нож – стальная, или наваренная сталью стальная полоса… для резания» [курсив мой. – В. З. ] ( Даль , 1994. С. 1435).

Большое значение в жизни поморов играл топор. Как отмечал Ле Руа, «почти всякий российский мужик умеет плотничать, строить сам себе избы и знает хорошо употреблять топор» ( Ле Руа , 1975. С. 26). Происходящие из поморских становищ на Шпицбергене орудия по форме представлены клиновидными топорами с треугольным обушным проемом. Они продолжают развитие третьего типа новгородских топоров (по Б. А. Колчину) и очень близки современным орудиям. Для них характерны симметричное лезвие, удлиненный плоский обух с толстыми стенками и бородкой. Эти черты А. В. Никитин считает особенностью XVI–XVII вв. ( Никитин , 1971. С. 39).

Единственный исследованный металлографически топор происходит из становища в Ван-Мюйден букте. Орудие изготовлено по технологии наварки стального лезвия на стальную основу с последующей резкой закалкой.

Результаты исследования перовидного сверла из Решёржа позволяют определить технологию его изготовления как вварку стального лезвия в железную основу. При этом образец с рабочей части продемонстрировал структуру закаленной стали (мартенсит, микротвердость 624 кг/мм2), а на образце с черенка структура феррита как бы окружает участок феррито-перлита. Обе структурные зоны разделены сварным швом. Подобная технология изготовления позволяла снизить негативные воздействия хрупкости, возникавшей при закалке стального лезвия.

Сравнительно редкими среди плотницкого инструмента были долота. Исследованное долото из поселения на мысе Брёггер сохранилось плохо, что не позволяет сказать, к какому типу – втульчатых или цельнометаллических – оно относилось. Лезвие долота, по-видимому, не сохранилось, основа же была откована из кричного железа (структура феррита).

Основную роль в поморских промыслах на Шпицбергене играла добыча моржа. Для охоты на морских животных применялись два типа орудий – гарпуны и промысловые копья. Следует отметить, что оба типа встречены только в поморских комплексах на Шпицбергене.

Промысловые копья имели правильную листовидную форму (рис. 1: 5 ). Линзовидное в сечении перо плавно переходит в плоский широкий черенок. Длина пера составляла 18–20 см при длине черенка 10–15 см. В нижней части пера имелось отверстие для дополнительного крепления к древку при помощи линя. Эти орудия предназначались для охоты на моржа на берегу или паковом льду. Копья отковывались из цельнометаллической заготовки с последующей цементацией и локальной закалкой острия. Технология изготовления промысловых копий полностью соответствовала их функциональному назначению.

Втульчатые одношипные гарпуны имели линзовидное в сечении жало, переходящее во втулку (рис. 1: 6 ). Общая длина орудий составляла 25–30 см при длине втулки 8–10 см и диаметре 5 см ( Завьялов , 1990. С. 143). Гарпуны предназначались для охоты с лодок или со льда на тюленя и нерпу. Основной технологией изготовления гарпунов была наварка стального шипа на основу из сырцовой стали с последующей закалкой. Такая технологическая схема позволяла получить твердое и острое лезвие при вязкой основе орудия, что увеличивало его прочность.

Широко распространено у поморов-груманланов и огнестрельное оружие. Свинцовые пули и ружейные кремни встречены почти в каждом комплексе. Уникальная находка – большой кусок свинца со следами сколов – была сделана при раскопках комплекса перв. пол. XIX в. у мыса Скольтнесет на о-ве Сёркап. К деталям огнестрельного оружия относятся ружейный замок XVII в. из избы у озера Мосватнет (о-в Сёркап) и ружейная накладка из поселения Трюгхамна (Там же. С. 146; Завьялов, Шокарев , 1986).

Среди бытового инвентаря с технологической точки зрения несомненный интерес вызывают найденные в поморских избах на Шпицбергене кресала. Они представлены двумя типами: калачевидные с язычком и овальные. Металлографически исследовано по одному экземпляру каждого типа. Оба артефакта откованы из стальных заготовок с последующей закалкой. Отмечу, что в это же время рязанские кузнецы предпочитали изготавливать кресала по технологическим схемам, характерным для древнерусского времени – наварка стали на железную основу с последующей закалкой (Завьялов, Терехова, 2013. С. 135).

Данные, полученные в ходе археометаллографического исследования, позволяют характеризовать железные изделия поморов как продукцию высококвалифицированных мастеров. Поморскими кузнецами были выработаны специфические орудия лова – промысловые копья и гарпуны, которые найдены только в памятниках на архипелаге Шпицберген. При этом для каждого из этих видов охотничьего оружия применялись свои технологии изготовления ( Завьялов , 1990. С. 145). Заметную долю в исследованной коллекции составляют предметы, откованные целиком из неравномерно науглероженной стали. Причем из этого материала изготавливаются не только качественные поковки (ножи, кресала), но нередко и обыкновенные гвозди. В этом можно видеть проявление общерусской тенденции развития техники железообработки, что проявилось в увеличении производства металлургами сырцовой стали ( Завьялов и др. , 2007. С. 153).

В целом можно констатировать, что поморское кузнечное ремесло находилось в русле русской железообработки XVI–XVII вв. Хотя в нем и прослеживаются некоторые пережиточные черты (использование схем наварки), но эти схемы в рассматриваемое время продолжали бытовать и в ведущих ремесленных центрах России. Специфику поморского кузнечного ремесла можно видеть не в технологическом аспекте, а в изготовлении особых орудий, необходимых для ведения промысла. При этом для каждого типа орудий кузнецами применялись свои технологические схемы изготовления.

Список литературы Кузнечное ремесло поморов в контексте русской железообработки

- Белов М. И., Овсяников О. В., Старков В. Ф., 1981. Мангазея. Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI-XVIII вв. Ч. 2. М.: Наука. 147 с.

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г., 2008. Мангазея. Новые археологические исследования. Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 296 с.

- Вознесенская Г. А., 1996. Технология изготовления кузнечных изделий в древнем Пскове // Археологическое изучение Пскова. Вып. 3. Т. 1: Раскопки в древней части Среднего города (1967-1991): материалы и исследования. Псков: Псковский гос. пед. ин-т. C. 219-228.

- Даль В. И., 1994. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 2. М.: Прогресс: Универс. 912 с.

- Завьялов В. И., 1990. Изделия из черного металла // Очерки истории освоения Шпицбергена / Ред.: В. Ф. Старков и др. М: ИА РАН. С. 134-156.

- Завьялов В. И., Терехова Н. Н., 2013. Кузнечное ремесло Великого княжества Рязанского. М.: ИА РАН. 272 с.

- Завьялов В. И., Шокарев Ю. В., 1986. Ружейный замок XVII в. с острова Серкап (архипелаг Шпицберген) // СА. № 1. С. 268-270.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2007. Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства. М.: Знак. 280 с.

- Закурина Т. Ю., 1997. К истории железообрабатывающего ремесла в средневековом Пскове // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. Т. 1 / Сост. С. В. Белецкий. СПб.: Псков. С. 233-238.

- Закурина Т. Ю., 2000. Железообрабатывающее ремесло Пскова (X-XVII вв.): автореф. дис.... канд. ист. наук. Псков. 20 с.

- Ле Руа П. Л., 1975. Приключения четырех российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесенных. М.: Мысль. 56 с.

- Материальная культура русских поморов по данным исследований на архипелаге Шпицберген. Вып. II: Поселения и погребения / Ред.: В. Ф. Старков и др. М.: Научный мир, 2005. 212 с.

- Никитин А. В., 1971. Русское кузнечное ремесло XVI-XVII вв. М.: Наука. 84 с. (САИ; вып. Е1-34.)

- Очерки истории освоения Шпицбергена / Ред.: В. Ф. Старков и др. М.: ИА РАН, 1990. 207 с.

- Christiansson Н., Simonsen P., 1957. Scandinavian archaeological expedition to Spitsbergen, 1955 // Polar Record. Vol. 8. No. 55. P. 348-349.

- Gurin M. F., 2001. Evolution of iron implements in Belarus // Archaemetallurgy in the Central Europe / Eds.: L. Mihok, E. Miroššayová. Nitra: Archeologický Ustav SAV. P. 144-154.

- Zavjalov V. I., 1992. The Pomor's Knives (According to Artifacts from Excavations on Spitzbergen) // Specimina Sibirica. T. V: The Arctic: Papers of an International Conference (1991) / Eds.: J. Pusztay, E. Saveljeva. Savariae: Seminar für uralische Philologie der Berzsenyi-Hochschule. P. 299-303.