Квантовая релятивистская информатика. Ч. 4: элементы квантовой релятивистской теории информации и квантового программирования

Автор: Ульянов Сергей Викторович, Албу Вячеслав Андреевич, Бархатова Ирина Александровна, Решетников Андрей Геннадьевич, Ростовцев Виталий Александрович

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

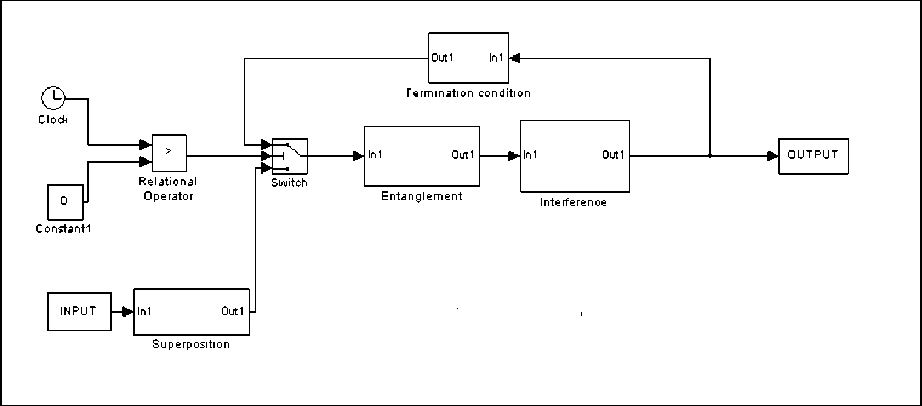

Рассмотрены алгоритмические и физические особенности основных моделей квантовых операторов, применяемых при конструировании квантовых алгоритмов. Моделирование квантовых алгоритмических ячеек рассмотрено с позиции квантового программирования. Кратко описаны основные языки квантового программирования и факты квантовой релятивистской теории информации.

Квантовые операторы, квантовое программирование, квантовая релятивистская информация, квантовая релятивистская информатика

Короткий адрес: https://sciup.org/14123234

IDR: 14123234

Текст научной статьи Квантовая релятивистская информатика. Ч. 4: элементы квантовой релятивистской теории информации и квантового программирования

QUANTUM RELATIVISTIC INFORMATICS.PT. 4: ELEMENTS OF QUANTUM RELATIVISTIC INFORMATION THEORY AND QUANTUM PROGRAMMING

Ulyanov Sergey1, Albu Veaceslav2, Barchatova Irina3, Reshetnikov Andrey4, Rostovtsev Vitaly5

-

1Doctorof Science in Physics and Mathematics, professor;

Dubna International University of Nature, Society, and Man,

Institute of system analysis and management;

141980, Dubna, Moscow reg., Universitetskaya str., 19;

-

2 J unior scientist ;

Institute of Mathematics and Computer Science;

Republic of Moldova, Chisinau MD 2028, Kishinev, Academiei str.5;

-

3Senior researcher;

Dubna International University of Nature, Society and Man,

Institute of system analysis and management;

141980, Dubna, Moscow reg., Universitetskaya str., 19;

-

4PhD student;

Dubna International University of Nature, Society and Man,

Institute of system analysis and management;

141980, Dubna, Moscow reg., Universitetskaya str., 19;

-

5Associate professor;

Dubna International University of Nature, Society and Man,

Institute of system analysis and management;

141980, Dubna, Moscow reg., Universitetskaya str., 19;

Введение: Роль квантовой релятивистской теории информации и квантового программирования как фундаментального базиса квантовой релятивистской информатики

Разработка наукоёмких ИТ затрагивает одновременно пересмотр исходных положений таких фундаментальных теорий как квантовая механика, общая теория квантовой гравитации, квантовой релятивистской термодинамики, теории неразрушающих квантовых измерений в криволинейном пространстве – времени, квантовой релятивистской теории описания поведения релятивистской частицы в римановом и неримановом пространственно-временном континууме и мн. др.

В свою очередь, существование алгоритмической неразрешимости при применении традиционных вычислительных методов и количественных подходов к поиску оптимальных решений сложных задач физики, механики, биофизики, систем управления, развитие наукоемких компьютерных (типа квантового компьютера) и прорывных ИТ типа квантовый Интернет на основе квантовых слепых облачных вычислений (quantum blind cloud computing), квантовая криптография, квантового управления наноструктурами, формирования интеллектуальных наноматериалов, разработка ИТ нанотехнологий и мн. др. привело к необходимости поиска и развития технологий на основе новых видов интеллектуальных вычислений (ИВ) и программно-аппаратной поддержки вычислительных процессов.

Разработка подобных наукоёмких платформ элементной базы аппаратной поддержки квантовых ИТ потребовало одновременно создания и внедрения новых видов нанотехнологий изготовления материалов и технологической оснастки. Резко возросший объем перерабатываемой информации и сложность решаемых задач в науке и технике привел к необходимости создания новой элементной базы квантового компьютера, способного реализовать квантовый массивный параллелизм обработки информации, решать классические алгоритмически неразрешимые задачи с экспоненциальной скоростью, обладая огромной памятью и быстродействием.

Поэтому выбранное решение фундаментальных и прикладных проблем конкретной технологии ИВ существенно влияет на эффективность разработки и качество применения моделей наукоемких ИТ. Возрастание сложности структур современных физических объектов и логических устройств, трудности прогнозирования непредвиденных (нештатных) ситуаций управления только усиливают актуальность данной проблемы и внимание к поиску её решения.

Элементы квантовой релятивистской теории информации

В данном разделе рассмотрим кратко некоторые особенности и прикладные аспекты квантовой релятивистской теории информации с позиции системной инженерии и задач квантовой релятивистской информатики. Прежде всего, остановимся на некоторых мерах количества информации и оценки влияния квантовых и релятивистских эффектов на измерение количества информации.

Меры квантовой информации и законы квантовой теории информации

Информационная энтропия Шеннона определяется как H p = -^p z log pz .

i

Энтропия фон Неймана имеет следующий вид: SvN р т-Tr plogp .

В частном случае, когда матрица диагональная, наблюдается тождественное равенство энтропийных мер Шеннона и фон Неймана. Однако законы и следствия квантовой теории информации имеют ряд принципиальных отличий при квантовом обобщении классической теории информации Шеннона.

– Меры информации Фишера / Шеннона и информационные метрики пространства – времени

В данном разделе рассмотрим прежде всего простые примеры вывода широко применяемых мер информационной энтропии Шеннона и количества информации Фишера.

Информационная энтропия Шеннона . Напомним, что само понятие «информация» в теории Шеннона не ассоциируется с индивидуальным сообщением, а характеризует источник сообщений. Идея о статистической природе источника позволяет упростить описание пропускной способности канала передачи информации, воспроизводимой источником сообщений. Рассмотрим ансамбль X = x , x 2,.. .xn алфавита xt , появляющегося в сообщении с вероятностью p x{ . Ансамбль сообщений состоит из большого числа N . Для каждого сообщения типовая последовательность букв алфавита x содержит Np x букв, Np x , из x и т.д.

Число таких различимых типовых последовательностей букв сообщений определяется

N !

комбинаторикой как и применяя формулу Стирлинга получим

Np хг ! Np x2 !.. Np xn !

n аппроксимацию данного выражения в виде 2 NH X , где H X = p x log p x является

i информационной энтропией Шеннона. При N —> 00 вероятность появления нетипичной

NH X последовательности стремится к нулю и поэтому достаточно рассматривать типовой ансамбль 2 типовых равновероятных типовых последовательностей сообщений.

Таким образом, ансамбль из N букв алфавита может быть сжат до NH X N log n бит (теорема о сжатии Шеннона).

Соотношение неопределенности и информация Фишера. Рассмотрим процесс измерения координаты x для упрощения в одномерном пространстве. Результат многократного измерения данной величины можно охарактеризовать средними значениями как x xp x,t dx, x2x2p x,t dxp , где интегрирование осуществляется по всему пространству значений измеряемой величины и p x,t 0 при условии нормировки функции плотности распределения вероятностей p x,t 1 и lim xnp 0, n 0,1,2 . Проинтегрируем по частям условие нормирование функции p x,t 0 и x p получим xp х = -00 “ x dx 1 .

x

Примем за нулевое значение первый член, согласно ранее принятому предположению и получим

1 I I 1 сp условие x dx 1 . Положим теперь, что u x p и.

xpx

Из известного неравенства Шварца u , u S , i9 > | u , <9 | u , <9 J u <9 dx получим соотношение

1 /2

«неопределенности» в виде x 2 I 1, где I p dx и называется информацией Фишера.

px

Соотношение между дивергенцией, информационной энтропией Шеннона и количеством информации Фишера . Допустим, что X является случайной величиной с заданной (в общем случае не гауссовской) плотностью распределения вероятностей и конечной величиной дисперсии. Пусть d

XX+ ^tZ , где Z случайная величина, имеет стандартное нормальное распределение, независи- мое от X . Тогда имеем следующее соотношение между информационной энтропией Шеннона и количеством информации Фишера1:

HX

1 log 2 Лe I X dt .

2 2 t 1+ t .

Обозначим относительную энтропию (расхождение Кульбака-Леблера) для плотности вероятностей px относительно нормальной qx с тем же средним значением и дисперсией как и у px

в виде S X = p x log

px qx

dx . Относительная энтропия не симметричная функция и

поэтому не обладает свойством метрики (расстояния), а измеряет отклонение px от qx . Если среднее E X f и var X = (72 , то имеем:

SX = J p x log p x dx - J p x log q x dx H X - j px

1 xa

7 2 TIG 22 c 2

dx

=1 [ log 2 TIG 2 +1

Таким образом, относительная энтропия определяет отличие информационной энтропии Шеннона случайной величины X от нормального закона. При px равном qx величина SX равна нулю, т.е. нормальное распределение имеет при заданной дисперсии максимальную величину. Для случайной величины X с определенными ранее параметрами обобщенная стандартная мера количества информации Фишера определяется как: 2

pX qX pX qX

Ф X = G 2E

и SX 11 ф v tX + 1 tY dt .

2 t

Тождество de Bruijn определяет соотношение между энтропией Шеннона и количеством

. - 8 1

информации Фишера в виде: h X + ^tZ I X + -x]tZ , где he = - f p x ln p x dx означает

9te 2 e дифференциальную энтропию Шеннона по основании e . В частном случае в пределе t 0 имеем из

d приведенного выражения h X + VtZ 5te

1 IX .

t 0 2

Тождество de Bruijn для дивергенции Кульбака – Леблера и относительной информации Фишера d1

имеет вид: S p q= —Ф dt 2

p I q . Для меры относительной энтропии Реньи типа:

DP II Q

1 -a

log ( QP

dP ,

а > 0, P □Q

имеем dD d3 c

P II Q l„ 0

-f4 v log

2 pz qz

p z q1 z dz

£ p u q 1 u du

при условии lim_^_r p z q 1 z 1 =0.

z dz

Для более обобщенных мер типа I P

имеет место соотношение 2 :

dI d f

P II Q

5= 0

1 2 q yf

py qy

py qy

dy .

Имеет место соотношение

dS

—

dt dt2

Тогда имеем:

St 0 St St 0 + t t 0 I t 0.

Информационная геометрия. Рассмотрим некоторые примеры:

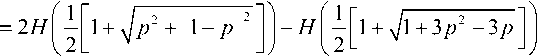

Пример 1: Квантовые геометрические аналоги классических моделей кривизны в информационной геометрии искривленных пространственно-временных континуумов . Рассмотрим в качестве примера факты геометрии пространства квантовых состояний. Расстояние между двумя квантовыми состояниями \vt и W2 можно определить различными способами (V. V. Dodonov, O. V. Man’ko, V. I. Man’ko, A. Wunsche, Phys. Scripta 59, 81 (1999)). Например, широко применяемые меры расстояния Fubiny-Study (FS) и Woo tters (W) опр еделяются соответственно в следующем виде:

d FS IV1,2 1-|(^12)l2 и dW 1^1),V2) = arccos y\^12)l , где у – постоянная величина. Несмотря на внешнее различие, данные меры расстояния эквивалентно определяют расстояние между квантовыми состояниями. Так для близких состояний, когда 1221-32 , где 6 – малая величина, имеем соотношение dFS dW = y5 . Аналогичным образом определяются другие меры расстояний (см., ниже). Аналогично данному результату элементы длины для семейства (множества) векторов квантовых состояний |^ ^1, 2, ,^k параметризованных k параметрами § 1,^2, ,§k , определенные на заданных метриках расстояния, эквивалентны для различных определений расстояния ds 2 g d§id j с метрическим тензором:

gij =y 2 Re ^iVji I^X^I^7 j , где \vii -|^ ^1, 2, , k .

Приведенная форма метрики расстояния применяется на практике многими исследователями и обычно принимается y-2 . Тогда для двумерного случая g является метрическим тензором сферы с единичным радиусом (сфера Блоха). При рассмотрении эволюции квантового состояния, описываемой уравнением Шредингера, вводится понятие скорости квантовой эволюции ds = -xK H 2 , где H H -(H ) . dt,.

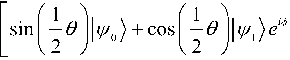

Рассмотрим теперь определение геодезической кривой на пространстве векторов квантовых состояний. Геодезическая линия (однопараметрическое множество векторов квантовых состояний), соединяющая два вектора состояний 1^ и V t можно определить как линейную комбинацию (аналог суперпозиции):

к ^ )= C 1 01 ei , (1)

где § – параметр, принимающий значения от 0 до 1.

Примечание 1. Фазовый множитель eiФ выбирается следующим образом. Векторы 1^ и ei 0 определяют эквивалентные квантовые состояния. Поэтому требуется выполнение условия эквивалентности геодезических линий определенных между состояниями 1^ и\v J , и состояниями ei 0 и w I ei 1 . Данное условие выполняется, если выбрать eiф = 10. Условие нормализации для параметра C определяется из выражения внутреннего произведения (^ § V ^ )=1 и имеет следующий вид: C . Отметим, что геодезическая линия (1) является

12^1-^ 1 -l(^10

множеством состояний и существует много способов её параметризации. В геометрии квантовых состояний показано, что длина кривой в квантовом пространстве состояний не зависит от пути её параметризации.

Для вычисления длины геодезической линии удобно представлять определяющее её уравнение в виде:

V ^ VC

где новый параметр 0 <6 <71 и константа нормализации C .

-

1 +|(^10)| sin 6

Подчеркнем, что (1) и (2) адекватно описывают однопараметрическое семейство векторов квантовых состояний в виде геодезических линий.

Используя определение метрики как: g -у 2Re ^ i I ji к)(^к j для

Л А У 1 Ч(^10II 2

однопараметрического множества состояний дает выражение ds.

21+ 1^10)| sin

Тогда длина геодезической линии, соединяющей состояния W и V т ) , определяется в виде:

s ds = у arccos |(^10.(3)

Таким образом, выражение (3) для длины геодезической линии совпадает с выражением метрики Wootters расстояния между векторами квантовых состояний. Аналогично можно вычислить длину кривой (1), соединяющей состояния V и1^ т ) , для определенной фазы ф . Тогда геодезическая линия определяется как кривая минимальной длины на семействе кривых.

Минимальная длина достигается при установленном выше условии eiф = 10 и эквивалентно метрике расстояния Wootters.

Рассмотрим теперь другой геометрический фактор – кривизна пространства и его квантовый аналог в пространстве векторов квантовых состояний.

– Кривизна. Вектор состояния квантовой эволюции от одного параметра, такой как время t , и однопараметрического множества векторов состояний 1^ t= exp iHt 1^ , генерируемое гамиль тонианом системы. Отклонение вектора состояний 1^ t от геодезической линии, связывающей состояния WиV 1 ^ , определяется через кривизну пространства. Для введения понятия кривизны рассмотрим случай эволюции из двух состояний 1^ в \v1 . На первом этапе предположим, что осуществляется эволюция в течении отрезка времени Аt из начального состояния 1^ в промежуточное состояние 1^^ в виде 1^') = e к 1^ 0 ) и далее в течении отрезка времени А t из состояния 1^^ в iHАt iH Аt +Аt состояние W1ee0, где H – не зависящий от времени гамильтониан. Без потери общности в дальнейшем принимается Аtt. Отклонение квантовой эволюции от геодезической линии, связывающей состояния 1^ иV 1 ^ , может быть охарактеризовано максимальным значением величины 1^'к ^ )|2 параметризованной § . При max 2 1 состояние 1^^

принадлежит геодезической. Отклонение 1^^ от геодезической увеличивается с уменьшением величины max1^'к ^ )|2 , соответственно. Обычно вводится следующее выражение

-

1 max 2 min 1 -К^'к ^ )| , которое эквивалентно нулю, когда отклонение равно нулю,

и положительно возрастает, когда отклонение увеличивается.

Нетрудно заметить, что данное выражение эквивалентно метрики расстояния Fubiny-Study.

Пример 2. Рассмотрим теперь уравнение геодезических в рамках квантовой геометрии с обобщением понятия в квантовых системах отсчета. В этом случае рассматривается 8-мерное фазовое пространство xЦqr , ps , q 0 ct ; p 0 E / c , метрикой ds 2 типа:

ds 2 dt 2 2 x 2 4 6 2 dE 2 dp 2

c 2 4 c 6 c 2

1 a 2 2 c 2

описывает пространство-время квазиклассического уровня с

где E mc m c m c , A

2 A2 m h ограничением на максимальное собственное ускорение a для частицы в виде величины A , полученной из квантовых ограничений. Пространство-время, описываемое метрикой (9), является 8-мерным: первые четыре компоненты образуют пространство-время, описываемое 4-вектором xA = t, x / c ,ц-0,1,2,3 ; вторая группа 4-компонент, ортогональных к первой группе xM , про- порциональна 4-скорости

cdx ц f c 5 )

u, dT v^1-s2 /c2 ,1 2 /c2

u 0, u . Событие в метрике (4)

описывается 8-компонентами 5м =t,x/c;w0,w , w0u0/k, w u /k , где к – нормирующий пара- метр. В этом случае 8-мерный пространственно-временной континуум определяется в виде:

gd d^v =dt 2 dx / c 2 dw 0 dw 2 .

В этом случае преобразования Лоренца для (5) принимает обобщенный вид:

dt dt 0 dx a 0 0 dw 0 a 0 dw 1

г

c

ck

k 1

; dx

г

dt dx a 0 cdw 0 a 0 dw 1 ;

0 k 2 k 0

dw 0

г

0 a 0 dt a 0 dx dw 0 0 dw 1 ; dw 1 a 0 dt 0 a 0 dx 0 dw 0 dw 1 ;

ck

ck

c

г

k

c 2 k

1 c

; (6)

г =

Q 2

1 0 2

a 0

,

( а 2> 3/2

k 1 k 1 0 2

a 0

2 a 2 m 0 c 2 .

При г9/ c 1 и c / k 1 имеем E m c 2 + — m i9 ч—

Уравнение геодезических (как частный случай обобщения для квантового параллельного переноса) имеет вид:

x“ + iFЗх xРx 0, ,

где связность i F задается в виде: F p dq

Г Л 0

qrdp

, г, = diag 1,1,1, 1 . Уравнение (7)

для x ^ = qr , ps при заданном F распадается на систему уравнений:

ql +ipsqsql 0; pl ipsqspl 0 . (8)

Если ввести обозначения z q ip, z q+ ip , то из (13) при § = zk,zk xk iyk,аk— уk+i со k имеем уравнение диссипативной системы:

xk + /xk -toyk 0; yk + уyk + гоxk 0 (9)

в виде системы связанных осцилляторов.

Свойства количества классической и квантовой информации .

В табл. 1 приведены основные свойства классической и квантовой мер информации, применяемых в решении задач информационного анализа и проектирования квантовой эволюции.

Одними из основных проблем квантовой теории информации, решение которых важно для исследования квантовой эволюции динамических систем, являются следующие:

Таблица 1. Свойства классической и квантовой информации

|

Теории информации |

|

|

Классическая |

Квантовая |

|

Энтропия Шеннона : HX =-Е px log px x |

Энтропия фон Неймана : S р =-Tr р log р |

|

Различимость и доступность информации |

|

|

Знаки алфавита различимы : NX |

Граница Холево - Левитина : H X : Y S pxS x , ^=Е px рx |

|

Информационно – теоретические отношения |

|

|

Неравенство Фано : H pepe log I X |-1 HX I Y |

Квантовое неравенство Фано : HF р , E +1 Fр , E log d 2 1 S р , E |

|

Взаимная информация : H X : Y H Y H Y X |

Когерентная информация : Iр , E S E S , E |

|

Неравенство цепи обработки данных : XYZ H X H X : Y H X : Z |

Квантовое неравенство цепи обработки данных : р^ E1 р E2 ° E1 р Sр Iр ,E1 I ,E2 0 E1 |

|

Кодирование канала передачи данных без шума |

|

|

Теорема Шеннона : n H X |

Теорема Шумахера : n S Е px рx x |

|

Пропускная способность каналов связи с шумом для классической информации |

|

|

Теорема Шеннона кодирования канала связи с шумом : C N max H X : Y px |

Теорема Holevo-Schumacher-Westmoreland : C 1 E max S р' -^pxS x , p j , j x рx E рx , px рx x |

Классическая, квантовая и полная корреляции: Взаимосвязь с мерами запутанных состояний;

Доступная информация и информационно-теоретические модели квантовых измерений;

Извлечение информации эффективными измерениями и границы взаимной информации.

Исследуем кратко на примерах некоторые из этих особенностей, используемые в моделях квантового нечеткого вывода (КНВ).

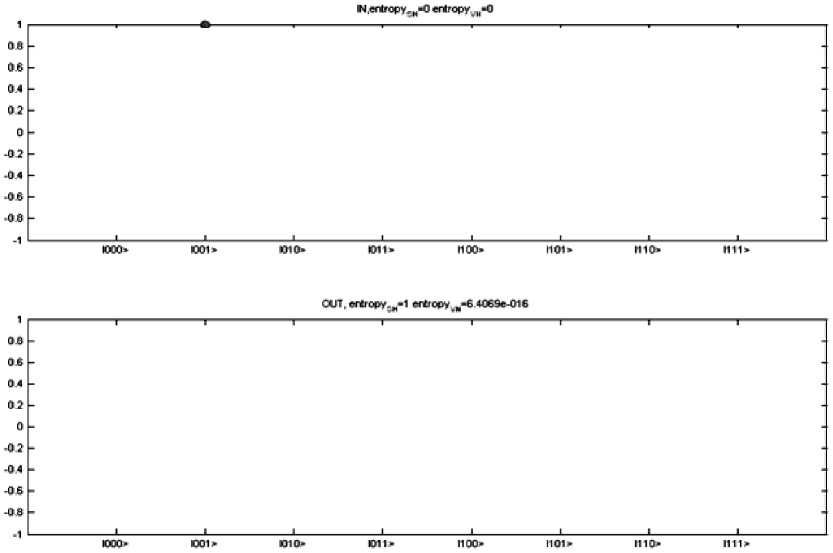

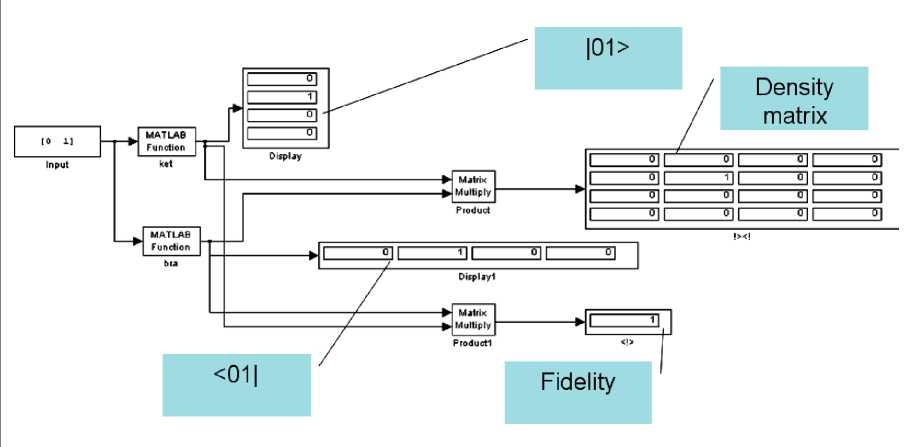

Пример 3 . Рассмотрим особенности описания и информационного анализа запутанных 0 1 0 0 1 1 1 0

состояний Белла 14х 1 0 1 0 . Так как состояние Белла с оператором плотности чистое, то р представляет чистый ансамбль. Поэтому неопределённость квантового состояния отсутствует, т.е. энтропия фон Неймана SvN р 0.

Редуцированный оператор плотности р для квантового бита I 0 есть частный след над системой Q , т.е.

р 0 Tr 1 рQ 1 2 0 0 1 1 1 2 1 01 0

Следовательно, квантовая

неопределённость в состоянии I 0 определяется энтропией фон Неймана как SvN р 1.

Таким образом, информационный анализ неопределенности в состоянии составной квантовой системы позволяет четко разъяснить наличие необычных (неклассических) свойств: игнорирование в

Электронный журнал «Системный анализ в науке и образовании» Выпуск №4, 2013 год ней части информации о состоянии подсистемы приводит к увеличению квантовой неопределённости.

В результате квантовая неопределенность в «части» (подсистеме) Q больше, чем в «полной» (составной) квантовой системе Q . Такой эффект отсутствует в классических системах в силу свойств меры информационной энтропии Шеннона.

Пример 4 . Рассмотрим состояние Белла w\

00 ) + l11} в Гильбертовом пространстве

J 2

HH®H , где HHH. Матрицы плотностиp AB =ии ,p,p определяются как:

pA

|

(1 |

0 |

0 |

1 |

2 |

0 |

0 |

2 |

|||

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

||

|

1 |

, pA | B |

0 |

0 |

0 |

0 |

, pAB |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2 J |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

||

|

V 2 |

2J |

.

Матрица условной плотности pA | B — pAB (I A ® p ) 1 (в этом случае взаимная p и маргинальная I матрицы плотности коммутируют). Из определения энтропии фон Нёймана следует S vN ( A ) S vN ( B ) 1. Тогда S ( AB ) S ( B ) + S ( A | B ) 1 1 0 , так как S ( A | B ) 1.

Следовательно, в отличие от классической теории информации Шеннона квантовая условная энтропия фон Неймана может принимать отрицательные значения, когда рассматриваются запутанные состояния. Этот факт непосредственно связан с квантовой неразделимостью запутанных состояний, а сами они интерпретируются как гигантски (супер) коррелированные состояния. Таким образом, отрицательность условной энтропии указывает на наличие запутанных состояний в составной квантовой системе и определяет нижнюю границу их корреляции.

Существование данного факта установлено также в квантовых поисковых алгоритмах Шора и Гровера и используется в решении проблемы эффективного останова КА.

Отметим также, что не все базовые классические соотношения и неравенства имеют квантовые аналоги. Так, например, в классическом случае I ( x : y ) min H ( x ), H ( y ) .

Тогда как в квантовом случае верхняя граница задается неравенством:

S ( X : Y ) 2min S ( X ), S ( Y ) .

Квантовая теория информации имеет строго обоснованные правила, как извлекать информацию из неизвестного кантового состояния. Оптимальный квантовый процесс извлечения ценной информации из индивидуальных БЗ, спроектированных для фиксированных ситуаций управления на основе мягких вычислений, основан на четырех фактах квантовой теории информации, приведенных ниже. В частности, доказано, что существует: эффективное квантовое сжатие данных; «сцепление» классической и квантовых частей информации в квантовом состоянии; полная корреляция в квантовом состоянии является «смесью» классической и квантовой корреляций; наличие скрытой (наблюдаемой) классической корреляции в квантовом состоянии. Далее кратко рассматривается физический смысл перечисленных фактов и их роль в процессах проектирования оптимальных процессов и сигналов управления на основе КНВ.

Факт 1. Эффективное квантовое сжатие данных. В классической теории информации Шеннон показал, насколько (при заданной точности) предельно можно сжать сообщение, состоящее из N независимых знаков x , где каждый знак появляется в сообщении с априорной вероятностью p , используя понятие информационной энтропии. Информационная энтропия Шеннона Hp определяется как H p = p log p . Было доказано следующее утверждение: блок кодов длиной NH битов достаточен для кодирования всех типовых (наиболее часто появляющихся)

последовательностей без учета способов кодирования нетипичных последовательностей сообщений. При этом вероятность ошибки кодирования (потери информации) не превосходит заданный порог 8 . В квантовой теории информации знаками являются матрицы плотности. Возможны два варианта, когда матрицы плотности соответствуют ансамблю чистых состояний УФ^ или когда ансамбль формируется матрицами плотности р с вероятностью p . Рассмотрим ансамбль состояний для второго варианта. В этом случае матрица плотности сообщений, состоящих из N знаков, описывается как рN = р® р®---® р , где р=У,a pa \фaa I .

Энтропия сообщений фон Неймана S Tr р ln р имеет простое соотношение с энтропией ансамбля, S N NS р . Известно следующее неравенство между Шенноновской информационной энтропией и энтропией фон Неймана: H p S р , т.е. значение информационной энтропии Шеннона превышает значение энтропии фон Неймана. Это означает, что применение квантовой теории информации позволяет осуществить более глубокое сжатие классической информации.

Факт 2. Сцепление (разделение) информации в квантовом состоянии в виде классической и квантовых частей. Рассмотрим модель обобщённого измерения (см. разд. 2) на состоянии AA† , для i Ai BAi† которой матрица плотности имеет следующее определение: .

B Tr A р B A i †

Конечное состояние подсистемы B будет тогда AрA= pрi . Энтропия ii редуцированного состояния равна pS i . Количество классической информации, полученной на измерении i с вероятностью p выражается как информационная энтропия Шеннона Hp. Если квантовые состояния рBi принадлежат ортогональным подпространствам, то энтропия конечного состояния (после измерения) есть сумма редуцированной квантовой энтропии, ^ piS Bi и i классической информации т.е.:

S piр BiH p piS Bi .

i Классическая i

Квантовая

Таким образом, количество информации, содержащейся в квантовом состоянии, может быть разделено (сцеплено в виде) на квантовую и классическую части. Поэтому при моделировании робастных структур ИСУ с помощью ОБЗ моделируется классическая часть информации, а ее дефицит может быть определён как:

А IS [z piр BipiS BiHp .

-

ii Классическая

Полная Квантовая

Можно извлечь, следовательно, дополнительное количество ценной квантовой информации из индивидуальных БЗ для последующего использования при проектировании интеллектуального управления повышенного уровня. При этом применяются квантовые процедуры сжатия и редукции избыточной информации, содержащейся в классических сигналах управления (привлекая соответствующие модели квантовой корреляции в квантовом алгоритме КНВ).

Факт 3. Количества полной, классической и квантовой корреляций. Запутанные состояния или, в общем виде, квантовая корреляция являются типичными физическими ресурсами квантовых вычислений. Однако не все виды корреляций имеют чисто квантовую природу. Иными словами, полные корреляции представляют собой «смеси» классической и квантовой корреляций. Для оптимального проектирования (эффективно моделируемых на классических компьютерах) заданного класса КА важно знать тип (и вид) необходимой классической корреляции. Так, например, если возможно определить классическую часть корреляций, то, используя оптимальные ПООЗ-меры измерения, допустимо извлечь максимальное количество информации в классической форме, содержащейся в квантовом состоянии, с минимумом возрастания энтропии. Количество полной корреляции может быть разделено на классическую и квантовую части. Данная мера эквивалентна мере максимальной классической/квантовой взаимной информации I A : B , сохраняя непосредственно прямую физическую интерпретацию взаимоотношений между соответствующими мерами.

Факт 4 . Скрытая (наблюдаемая) классическая корреляция в квантовом состоянии . В квантовой теории информации установлен следующий неожиданный факт. Условие пропорционального увеличения количества информации ICl р = max I A : B , определённого локальными

Cl MAMB измерениями MMна состояниир , может быть нарушено при некоторых экстремальных ограничениях на начальное смешанное состояние р . Так, например, начальный объем информации в виде одного классического бита информации, посланного от A к B, может увеличиться на этапе приема на определённую величину в количественной мере I р . Этот факт объясняется с позиции феномена наблюдения классической корреляции в квантовом состоянии р . Так как пропорциональное увеличение количества информации I р выполняется на классическом уровне, то феномен наблюдения корреляции является чисто квантовым эффектом, возникающим вследствие неразличимости квантовых неортогональных состояний.

Поэтому существуют квантовые двухчастичные состояния, которые содержат большое количество классической корреляции, ненаблюдаемой на классическом уровне из-за диспропорционально малого для ее наблюдения необходимого количества классической информации в канале передачи (ограниченная способность передачи информации).

Существует 2 n 1 квантовых битов, с помощью которых однобитовое сообщение вдвое увеличивает оптимальное количество классической взаимной информации как результат измерений между подсистемами. В общем случае для посланных n /2 битов происходит увеличение указанного количества информации до n битов. Получить указанный эффект на классическом уровне невозможно в силу законов классической физики. При этом замечателен следующий факт: состояния, поддерживающие указанный эффект, не обязательно должны быть запутанными и соответствующий классический канал обмен данными можно реализовать с помощью преобразования Адамара.

Приведенные факты составляют информационный ресурс основы КНВ, используемый при моделировании робастных БЗ для интеллектуальных НР.

– Полная корреляция и скрытая (наблюдаемая) корреляция в квантовых состояниях. Существует уверенность, что ожидаемая вычислительная мощность квантовых вычислений исходит из существования квантового ресурса. Запутанные состояния, или квантовая корреляция в общем случае, являются яркими тому примерами. Однако, как упоминалось в разд. 3, не все виды корреляции имеют чисто квантовую природу, т.е. полная корреляция представляет «смесь» классической и квантовой корреляций. Важным моментом является знание о том, как и где, используется классическая корреляция в КА. Например, если возможно определить и выделить классическую часть корреляции, то с помощью оптимального измерения можно извлечь некоторое дополнительное количество информации в классической форме, скрытое в квантовом состоянии, с минимальным возрастанием энтропии.

Физически перечисленные виды корреляции характеризуются количеством работы (шумом), которое необходимо совершить для устранения (разрушения) корреляций: для полной корреляции требуется количество работы до полного разрушения, для квантовой корреляции достаточно количество работы до разрушения на разделимые состояния. Однако и в случае классической корреляции максимальная корреляция разрушается после устранения квантовой корреляции. Полное количество корреляции, измеряемое минимальным производством рандомизации и эквивалентное требованию полного разрушения всех видов корреляций в состоянии р , эквивалентно квантовому количеству взаимной информации.

Классическая и квантовая корреляции . Классическую взаимную информацию, содержащуюся в квантовом состоянии рАВ (до его измерения), можно оценить естественным образом как максимальную взаимную информацию, которую можно извлечь путём локальных измерений MA ® Мв на состоянии рАВ :

In р = max I A : B .

Cl M A M B

Здесь I A: B - классическая взаимная информация, определяемая в виде: I A:B нН pa нН Рв нН Рав , где Н - информационная энтропия и pAв, pA, pB - функции плотности распределения вероятностей взаимного и индивидуального результатов, полученных локальными измерениями MA®MB на состоянии р.

Пример 5: Взаимная информация и классическая корреляция . Для понимания роли классической корреляции, а также её взаимосвязи с понятием взаимной информации, определим квантовую взаимную информацию для двухчастичного состояния рАВ квантовой системы в форме Стратоновича

I A : в sS рА sS Рв —S рАВ .

Рассмотрим составную систему AB в состоянии рАВ, способную пребывать в состоянии рА с вероятностью p и с вероятностью 1 - p - в другом состоянии рв . Для данного случая составной системы AB взаимная информация может быть вычислена в следующем виде:

I A : B

Если рАВ - разделимое состояние, то его относительная энтропия в запутанном состоянии равна нулю. Физическая интерпретация значения Icl р многозначна: Icl р выступает максимальной классической корреляцией, извлекаемой чисто локальной процедурой измерения из состояния р; Icl р соответствует классическому определению, когда состояние р - «классическое», т.е. диагональное в некотором (локально используемом) вычислительном базисе и отвечает классическому распределению; если р - чистое состояние, то Icl р задает корреляцию, определённую базисом Шмидта и эквивалентную мере перепутанных чистых состояний; Icl р = 0, если и только если рАВ = р^ рв .

Известно, что некоторые подходящие меры квантовой корреляции должны удовлетворять некоторым аксиоматическим свойствам: 1) квантовая корреляция является нелокальной и не может возрастать при локальных процедурах измерений (свойство монотонности); 2) полная пропорциональность; 3) приращение пропорциональности; 4) непрерывность по р .

Физически свойство 2) означает, что протокол состояний, составленный из некоррелированного начального состояния, использующий 1 квантовых битов или 2 1 классических битов (для передачи сообщений по квантовому каналу связи) и применяющий локальные операции, не может породить более чем 2 1 битов корреляции. Свойство 3) предполагает, что при передаче сообщения в количестве 1 квантовых битов или 2 1 классических битов корреляция в начальном состоянии не возрастает и не превышает величины 2 1 битов.

Свойства 1)-4) выполняются полностью для ряда известных мер корреляции. Эти свойства справедливы, в частности, для классической взаимной информации I A : B , когда передача сообщений осуществляется классическим способом. Так, например, свойства полной и приращения пропорциональности I A : B для классического случая следуют из факта, что max Н pA , Н pB НН pAB< Н pA + Н pB , так что когда А посылает классическую систему А'

к B , имеем Ia р =1 A;BA <1 АА ; B нН p^ .

Тогда свойство полной пропорциональности следует из свойства приращения пропорциональности. Это же выполняется для квантовой взаимной информации

I Q A : B Sр A +S р B Sр AB .

Неожиданным оказалось то, что свойство приращения пропорциональности нарушается для I р экстремальным образом в случае смешанных начальных состояний р : простой классический бит, посланный от A к B , может в результате привести к увеличению I р до некоторого большого значения.

Данный феномен рассматриваем как возможность наблюдения классической корреляции в квантовом состоянии р . Если свойство приращения пропорциональности I р имеет место на классическом уровне, то феномен наблюдаемой классической корреляции является чисто квантовым эффектом. Этот результат непосредственно следует из неразличимости неортогональных квантовых состояний.

Пример 6 . Допустим, что задано начальное состояние р , тип передачи сообщения и соответствующее количество передаваемой информации. Возрастание корреляции можно охарактеризовать следующими функциями:

ICll max ICl l (одностороннее классическое сообщение) ;

l

ICll max ICll (двухстороннее классическое сообщение) .