Квазидинамическое моделирование нелинейной эволюции коротких импульсов

Автор: Зуев М.А., Шварцбург А.Б.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Волноводы. Световоды

Статья в выпуске: 7, 1990 года.

Бесплатный доступ

Предложена теория квазидинамического разложения уравнений электродинамики в изотропных, поглощающих, неоднородных, нелинейных средах. Построенная схема конкретизирована для многомодовой структуры полей с учетом влияния продольной составляющей. При этом возможно получение исчерпывающего описания эволюции модовых амплитуд сигналов для произвольной поляризации мод и произвольной структуры нелинейности. Рассмотрена недопустимость традиционного положения о фиксации поперечных модовых распределений импульсов. Результаты конкретизированы для характерных безынерционных моделей кубической нелинейности (учет инерции нелинейности в рамках изложенного метода также не вызывает затруднений), при этом рассмотрены: одночастотная одномодовая ситуация, в которой для моды произвольной поляризации анализируется структура нелинейного и нерегулярного отклика (показаны отличия от традиционных результатов, рассмотрено влияние дисперсии нелинейности с учетом дисперсии модовых векторов, указаны способы упрощения структуры эволюционного уравнения); одночастотная двухмодовая ситуация (описание также проведено для мод произвольной поляризации), двухчастотный случай позволяет, например, описать процессы нестационарного ВКР произвольных мод.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058220

IDR: 14058220

Текст научной статьи Квазидинамическое моделирование нелинейной эволюции коротких импульсов

о°

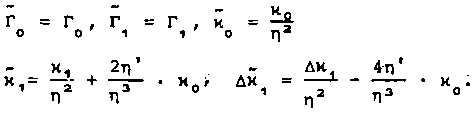

Ниже используются нормированные ТЕ -моды, для которых on

ООу

/ 2nR • dR • е • е =6 , т.е. в (6) const = ---- . В частности, для угло- тф пф тп ,^—__ вых компонент ТЕ01 и ТЕ02 мод имеем e ■ --- exp(- —x—)z e = —— • C2 - v-R )-exp(- —y—) z(8)

причем в случае слабонаправляющего волновода ( △ « 1) можно положить:

п

«

CD VyT- Е

max

Для описания эволюции модовых амплитуд введем квазидинамическое разложение по модам поперечной составляющей электрического поля

ОО К

= Е 1т n К = 0 R1

d n -(K) -

—5— • e_ = L(F -e л . n । n n at a n

3Fn at

Здесь и далее Fn - fп (t,z)•exp(iknz), где - слабо зависящие от (t,z) комп-

-(К) _ Э е -I Эе лексные амплитуды, е = —, е ■ . Соотношение (9) является прямым елед-

Эш стеием аддитивного разложения Фурье-компонент поля по ортогональному набору поперечных модовых векторов Еп = ЕС _(z)‘e (П,г.). При этом будем учитывать

U1 nW П1 А

П А лишь дискретный спектр к^, опуская вытекающие моды.

Следует отметить, что в отличие от случая стационарной монохроматической волны поперечная структура импульса каждой моды эволюционирует согласно (9) уже в первом приближении теории дисперсии. Данное обстоятельство игнорируется во многих работах (см. например, [б-9]). Между тем последовательное развитие пред- лагаемой теории указывает на то, что фиксация поперечного распределения модовых импульсов, т.е. использование вместо (9) разложения Т. = Е F (t,z) • е (г.), п п п± приводит к физически необоснованным эффектам (например, ко взаимовлиянию импульсов различных мод в линейном регулярном волноводе). Учитывая важность данного утверждения, продемонстрируем его обоснованность на простейшем, легко проверяемом примере. Пусть ТЕ-моды планарного волновода (Е^ = Ez = О, Е^ = E(t,z,x)e ltot) распространяются в линейной, неоднородной, диспергирующей среде: ц = const, е = Ещ(х). Тогда волновое уравнение для медленной амплитуды примет вид

(~ + — > Е + w2We Е ♦ i (с^це) ' • . З^Е + ... = о (9.1)

3z2 Эх2 co 2 9t =

Нулевое приближение (9.1)

(—- + —- +

3z аий дает спектр волновых чисел km и

Е = е (со,х) • exp (i k z) , причем m m ' r m

З3е

----51 + (<о2ц-е (x) - к2)е = 0.

9ха со mm

Если теперь ввести традиционное

модовых векторов ет(ы,х)

(9.2)

(но неверное !) разложение амплитуды Е(t,z,x)

по модам

Е = Е f (t,z)-e (о,х)•ехр(ik z), (9.3)

mm m

m то в первом дисперсионном приближении из (9-1) имеем

(9.4)

модовых функций J dx •emien = О При этом неоднородность ещ(х)

при уг

Используя вытекающую из (9-2) ортогональность при m # п, домножим (9.4) на еп и проинтегрируем, по х не позволяет ортогонализировать коэффициенты

Э<п 9fm ^km-kn)z . ^^^1^^^ о. (9.5)

2 к ■ _ + £ "к е о п 3z т at /dx-e2

Таким образом, распространение мод в модели (9-1-9-3) не независимо даже в первом дисперсионном приближении, что не позволяет, например, ввести понятие групповой скорости отдельной моды. Скрытая причина подобного абсурда - некор- ректность традиционного разложения (9.3), т.е. недопустимость фиксации поперечного распределения моды в импульсе. Действительно, каждая гармоника импульса имеет свой профиль: ет зависит от w, причем, как показано ниже на конкретных примерах, эта зависимость отнюдь не мала.

Возвращаясь к общей теории, подставим (9) в (2). Тогда, ограничиваясь описанием вперед-бегущих волн (kffl > 0), можно получить эволюционные уравнения для медленных амплитуд fm(t,z) в виде

D m

= R m m

где левая часть определяется

D m

df ~ iK f = З-5 ~ 1 E FT m dz ^_^ KI

дифференциальным оператором dtK

dz m dt ♦ 2

а правая часть Rm связана с наличием возмущающих факторов, описанных согласно (3) вектором А.

Интересно отметить, что временную часть дифференциального оператора (11)

можно перевести в интегральную форму, полезную при анализе ряда задач

D-f(t,z) = т— 1- /dr • f(t*T)"S (т), (11.1)

dz _ е со где ядро 5ш(т) суммирует информацию обо всех степенях дисперсионного разложения волнового вектора

Vt) = Н Л dD -е40’0”^ . (kn-kM). (11.2)

Определяя структуру R^, учтем модовый характер возмущающих факторов. Это позволяет выделить в А медленные амплитуды, положив i q • z = Е А • е п . (12)

п П1

В классе задач, требующих условия фазового синхронизма, можно принять qn = kn> В более общем случае qn определяется комбинациями волновых векторов. Используя (12), ограничимся первыми производными от медленных амплитуд А . Тогда при п 1 условии qn > - kn, опуская громоздкие преобразования, получим

-

1 (q -к )•z

Rm = Е Фшп " е ° m / (12.1)

где

Ф пп ~ m "п

Дальнейшее развитие теории для конкретизации Rm (12) с помощью А (3) будем f 1 2 I "р м е л I 1

проводить, пренебрегая членами "О2, где О = max ^—у ) , 1т1г ---^™Lb и УАеР-

, е-|Е| )

живая члены - (—- )-О (что неявно предполагалось и при выводе (12). Здесь Т -СОТ Э Э 1 характерная длительность импульса: -^ • т^- ~ (^у) • а входящие в О факторы определяют соответствующие масштабы длин: дисперсионного расплывания, затухания и нелинейного самовоздействия.

При таком допущении: 1) вектор А в (3) распадается на нерегулярную и нелинейную части, позволяющие разделить и R = R^^ ♦ R^Hen^; mm m _

-

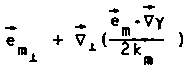

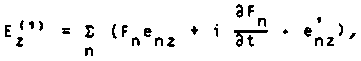

2) необходимое для определения А продольное поле Ez также удается представить в аддитивной квазидинамической форме

со .К Э (к е

У 1 . _____п_

„ п К! -К

К = О Эсо

'экг _ _

—jT - Е iF-(e -VY) LatK n n n

9Fn at

.. _нел di у Р

е

. .. ЭРнел ё^ div ~^Г

При этом

ления первое

игнорирование в А приближение Е^1* ,

членов "О2 позволяет использовать для его

в котором опущены члены "О. Тогда из (13)

вычис-можно

получить

(13.1)

что соответствует квазидинамической структуре поперечного поля (9).

Используя (9) и (13.1)» нетрудно выделить в рамках (3) и (12) влияние нере гулярных (связанных с поглощением) факторов где

г(0) mn

(П - G ) т п

(к +к ) т п

Gn

ы2цеуеп

* V/e^Vy),

(14.1)

Г ’ mn

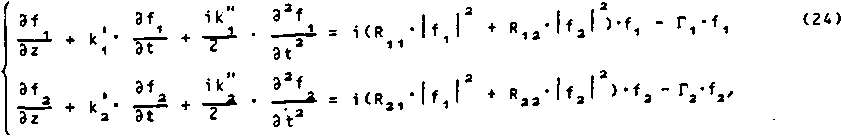

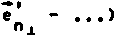

^НН т п Влияние нелинейной поляризации произвольного вида в рамках (3) описывается (с отбрасыванием членов~0а) выражением: Анел - п + , ^_ . £).(ша1ГрНел * V djv_P212 >, (15) где по ш дифференцируются (со2ц) и (1/е). При этом, чтобы воспользоваться результатом формул (12), необходимо выделить в рнел медленные амплитуды, положив: — — i q z Рнел = Е Р (t,z,r )ее П . (16) П где индекс п соответствует комбинации мод. •(e.*et)e • exp[(i(k. - k. + k )z]z т.е. q = k. - k. + k . Тогда из (12) и (15)» 1 j m 1 1 j m 1 n i ) m опуская громоздкие преобразования, получим mn где . (О) _ 1 mn " (km+qn) _ < 1) _ i mn (km+qn) П m co2 -U P 3z div P + Vi(---- e ♦ iq -P„, n nz .6,.;a^ /3z — ) -n - э ; at : Е К пк amnK Р ♦ fb „"(div Pn, * ^n^z5 пх 1 I mnK (17.2) 2 А -I ° U I •.„К • 'ir^-’■<“.••<> - 'VT-1»'6».' т n т n ЬщпК ^т'®? e(km*qn> , 1/Е , k + q т п со 6Кт (17.3) Полученные общие выражения легко конкретизировать для ряда описываемых ниже случаев . Одночастотная ситуация с безынерционной кубической нелинейность». Тогда из [10] Рнел = а-(Е-Е*)Е ♦ 0(Е-Е)-Е Одномодовая ситуация Е = и-е ♦ i|t • Уравнение эволюции е*♦ ...) -exp(ikz) . медленной амплитуды f в рамках указанных допущений примет вид |± + k'. _ ^ . 3^ = R (у) , „нел (20) dz die dr о R(Y> = ~ Го-( * i Г, • |y , (20.1) РНвЛ - ix0 lf|a-f ♦ х^ ~(|f|a«f) + Ax^f- ^- |f|a, (20.2) где (21 .) П-U,, ) , (21.1) (при этом a, 3 в дифференцировании no co не участвуют). Следует отметить, что выражения для U и V в (21) и (21.1) содержат слагав мые, пропорциональные Vx . Эти слагаемые, как и члены -div^ в операторе попереч* ного усреднения (5) • порядка (|<. г ) от основных. Традиционное пренебрежение ими оправдано лишь в "толстых11 волноводах, либо для простейших ТЕ•поля ризаций. Влияние дисперсии нелинейности, связанное с коэффициентами х, и Дх, в (20.2) рассматривалось в ряде работ [11*14]. Эти слагаемые становятся существенными для сверхкоротких импульсов (в оптических волноводах * десятки, сотни фемтосе* кунд [ll])- При этом традиционный интерес проявляется, как правило, к симметрич* ному члену (~х1), а наличие слагаемого ~Дх1 игнорируется [12], что связано с пренебрежением дисперсией модовых векторов е^С^)- Однако даже для простейшей ЭIn е - , , со _ 3 In к_ ТЕ моды согласно (о) —г---— —т--- , что обязывает включать в рассмотрение о 1 dcodco члены -е* . Тем не менее, как показано ниже, "обнуление" Дх, может быть достиг со нуто для особой нормировки мод, которую каждый раз следует оговаривать. Таким образом, при вычислении х1 и Дх1 возникает необходимость корректного рассмотрения вопроса о нормировке модовых векторов е, например, выбор const в (6). Действительно, нормировочный множитель (обозначим его ц ) является функцией частоты со, т.е. участвует в дифференцировании Зе/Эсо. Детальный анализ показывает: при замене еш(г±) на е = — инвариантность формы (9) для поля Е требует введе-- со । 3f n" 3af ния вместо f функции f = n^-f * in ' gT--2 ‘ TF= " -'- При этом УРавнение эволюции (20) D-f = R переходит в D-f = R = rj-R ♦ in'" ^ , что Фактически сводится к замене коэффициентов в (20.1 и 20.2): В частности, как отмечалось выше, надлежащим (20.2) устраняется слагаемое Дх т . к . выбором нормировки моды пш из согласно (20) имеем Дх = 0 при • И Дх. п = т ' —1• 'со 4х (21 и 21.1) для случая нор В данной работе конкретизируются коэффициенты мированной ТЕ01 моды осесимметричного волновода (8). Тогда с учетом (?) получим . = (а+Р) -coV у = + — • х , Дх = — • х .(23) ко 8nk ' ко 4V ко' у ко- 1/4 При этом равенство Аи1 = 0 достигается, если и = V • т.е. ~ у 3/4 ехр(-у Ra/2). В случае слабонаправляющего волновода, полагая для простоты ущ = цщ = Ду = Эу = , имеем: ГО = 2“ ^^тах' Г1 = -(5 + 2Г1 ‘ ГО' Хф , (а+р)а)Уа/^ , ^ = с^_ _ _L).Ko, Дк, = (1 ♦ ^)хо. Двухмодовая одночастотная ситуация с безанерционной кубической нелинейностью. 8 этом случае члены, характеризующие дисперсию нерегулярности и нелинейности рассматривать не будем. Тогда при вычислении рнел (18) можно положить ? = fi-е,•exp(ik1-z) * fа■е2•exp(iк3z) . Ограничиваясь требованием фазового синхронизма, из (10), (14), (17) можно получить эволюционную систему: где Г m • 2 СО ЦСУ amn = а-(е -е*)е * 0(? -е )е* + m n n m n п ♦ (1 - 6 )• а-(е -?*)е * 0-(? -е )?*] . mn [ n n m m n nJ (24.1 ) (24.2) (24.3) Структура системы (24) обобщает целый класс задач нелинейной оптики (в част ности, процессы нестационарного ВКР) , описывая ряд практически важных эффектов [15,16]. В простейшем случае осесимметричных TEqi , ТЕ мод, подставляя (8) с учетом (?), получим о = r = М) *<£1£2 R = -L . R , R = I . R .(25) Rn R1 а 8цк1 z ai k3 n' 338 ai Для слабонаправляющего волновода при Зу/Эф = 0 имеем (25.1) Г = со Уц- Е. m2 max Двухчастотная ситуация с безынерционной кубической нелинейностью. Пусть -ico -t _ —ICO t Е '= Е (t,r)-e m , Рнел = Рнел • е m , (т = 1,2). штт Тогда с учетом самовоздействия из [10] имеем Рнел - а •(Е -Е*)Е + 0 •(Е -Е )-Е* + 1 \ \ 1 1 + £,.(£,•£*)•£, ♦ n^d.-E*)^ X, (Е,-Еа)-Е* и симметричное по индексам 1 и 2 выражение для "РаеЛ. Опуская дисперсию нелиней ности, для медленных амплитуд f (Е = f -е (г, ,со )-exp(ik -z)) с учетом фазовой mm m m х mm синхронизации получим снова систему (24). При этом коэффициенты Г и R опре-m mn деляются выражениями (24.1) и (24.2) с заменой со на со , а для "а теперь имеем mmn а11 = а • (е -е*)е ♦ р (е -е )e*z а22 = а • (-е -е*)е + Р (е -е )e*z 1 111 М1 1 1 1' 2 2 2 2 2 2 22' ' а 2 = Еп-(еа-е*)е1 ♦ y^-e^eg ♦ Х^ • (е 1 • е,) е*, а21 = У d/e*)^ + na‘(e*.ea)el ♦ Хд • (е , • еа) е* . В частности, если обе моды "ет(гл, сот) соответствуют осесимметричной ТЕ01, то из (8) с учетом (?) получим (а +0 )-to2«и • v R = ---1---1 —!---1---1 R 11 8п к * а R = (Егпг^-^-и^-у: 12 п-к1•(V1+va)3 (а +0 )'ш2"и • у а а а : 8н к2 п«ка-(v^Vg)3 При этом с заменой со на <от выполняется (25.1). В заключение авторы выражают признательность И.Н. Сисакяну и А.Ю. Шерману за полезные обсуждения.