Квазилинейная термическая задача для катодов генераторов низкотемпературной плазмы

Автор: Цыдыпов Б.Д., Антонов Д.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 6 (45), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе разработан квазиодномерный метод расчета термического состояния тугоплавких катодов генераторов низкотемпературной плазмы.

Квазиодномерный метод, энергообмен, низкотемпературная плазма

Короткий адрес: https://sciup.org/142142804

IDR: 142142804 | УДК: 537.534

Текст научной статьи Квазилинейная термическая задача для катодов генераторов низкотемпературной плазмы

Теплофизическое состояние термоэмиссионных катодов генераторов низкотемпературной плазмы (ГНП) определяет работоспособность и ресурс их работы. Поэтому проблема увеличения работоспособности, надежности и ресурса таких катодов, стабильного функционирования плазменного устройства в целом заключается в нахождении их оптимальных тепловых режимов. Решение данной задачи связано с многопараметрической оптимизацией выбора материала, геометрии и эффективного охлаждения не только самого катода, но и катодного узла плазменных устройств, представляющего сложную конструкцию в тепловом поле большой интенсивности (103–105 Вт/см2). Характер теплоотвода от катода определяется особенностями конструкции электродного узла. Их разработка и оптимизация опираются в основном на результаты экспериментальных исследований и встречают значительные трудности, связанные с обеспечением требуемого теплового контакта в местах соединения двух металлов, учетом их различий в тепло-электрофизических и прочностных свойствах, выбором оптимальной геометрии и организацией эффективного охлаждения конструкции. В связи с этим актуальной задачей становится разработка эффективных методов оптимизации катодных узлов ГНП, основанных на математическом моделировании их теплового состояния в зависимости от токовой нагрузки, материалов и геометрических размеров конструкции и рода плазмообразующего газа. В настоящее время в сильноточных плазменных системах (0,1– 15 кА) широко применяются составные катодные узлы [1, 2].

На рисунке 1 показана типичная модель такого катодного узла. Для сильноточных электродуговых систем наиболее работоспособными являются конструкции, состоящие из цилиндрического стержневого электрода – вставки I из тугоплавкого металла (например, чистый монокристаллический или активированный вольфрам), запрессованного в медный корпус катодного узла – обойму II.

Задача теплофизического состояния составных катодных узлов сильноточных плазменных систем состоит в решении нелинейного уравнения нестационарной теплопроводности с учетом основных видов теплообмена электродного узла с внешней средой

где T - температура; с - удельная теплоемкость; р - плотность материала; X - коэффициент теплопроводности; q v - объемная плотность внутренних источников и стоков, обусловленных различного рода физико-химическими процессами выделения и поглощения энергии.

Рис 1. Схема составного катодного узла плазменных устройств:

I - катод (вставка); II - корпус узла (обойма); III - плазма разряда;

IV - плазмообразующий газ; V - теплоотвод (жидкость)

Обобщенная постановка тепловой задачи предусматривает решение уравнения (1) для всей системы «вставка - обойма» с нелинейными граничными условиями [3].

В работе предлагается частный случай обобщенного решения термического состояния катодных узлов при условии Lc / d 1 >> 1. Здесь тепловое воздействие массивной обоймы на температурный режим термоэмиссионного катода мало, поэтому можно использовать квази-одномерный метод расчета температурного поля стержневых длинных катодов [4].

В квазиодномерном методе влияние охлаждаемой обоймы на температурное поле вставки в постановке задачи заменяется граничным условием I рода, а сложный теплообмен через боковые поверхности электрода учитывается введением в одномерное уравнение теплопроводности так называемых эффективных объемных источников и стоков энергии. Это приближение подходит для расчета температуры длинных катодов с диффузной привязкой разрядов при достаточно большой токовой нагрузке, когда площадь контакта разряда близка к поперечному сечению электрода ( r 0 * R 1 ) и градиентом температуры по радиусу можно пренебречь.

Уравнение теплопроводности (1) записывается только для вставки I в виде:

д T

д T д д T с 1с1 - л1 ( T )^"

д t д z д z

д z

- ( T - T g ) - M> B ( т 4 - ^ + у 2/у1( т ), (2)

rl rl где a(T) - коэффициент конвективной теплоотдачи; s(T) - интегральная излучательная способность; сB - постоянная Стефана-Больцмана; Tg и Tm - температуры рабочего газа и окружающей среды.

Поскольку конечной целью расчетов является нахождение установившихся тепловых режимов катодов, численно решается стационарное уравнение теплопроводности учетом экспериментального удельного теплового потока из плазмы q 0:

q о = -Хд T (0)/ д z.

Второе граничное условие задается на холодном торце катода:

T ( L 1 ) = 350 K.

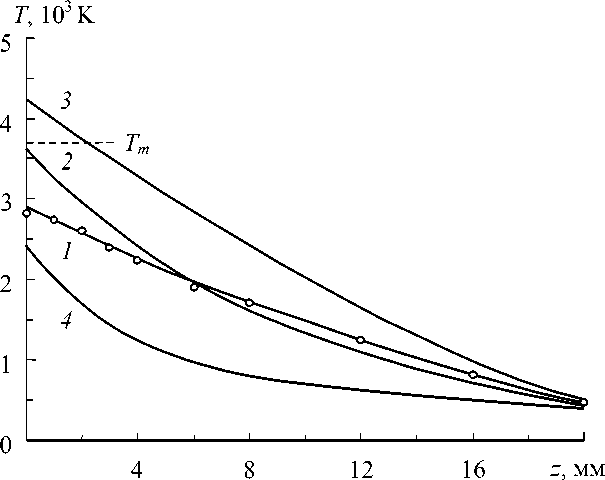

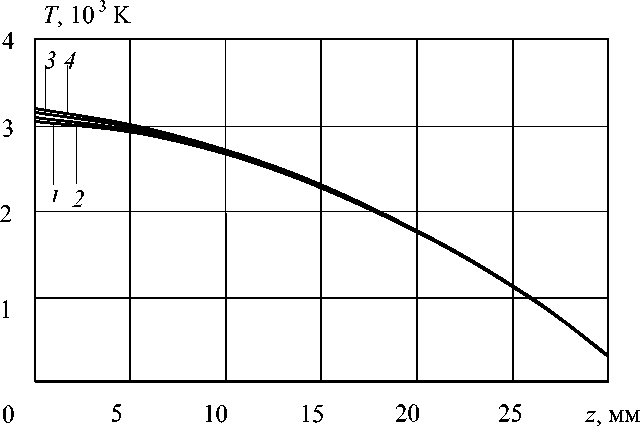

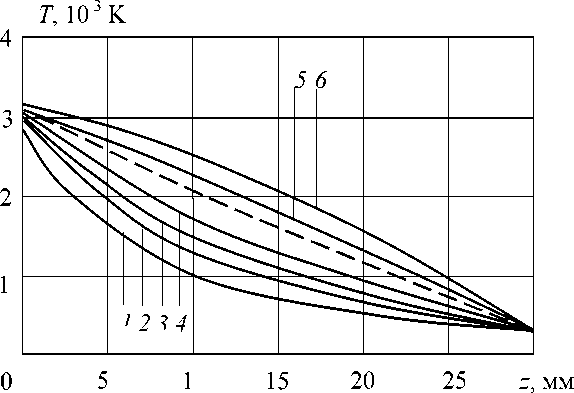

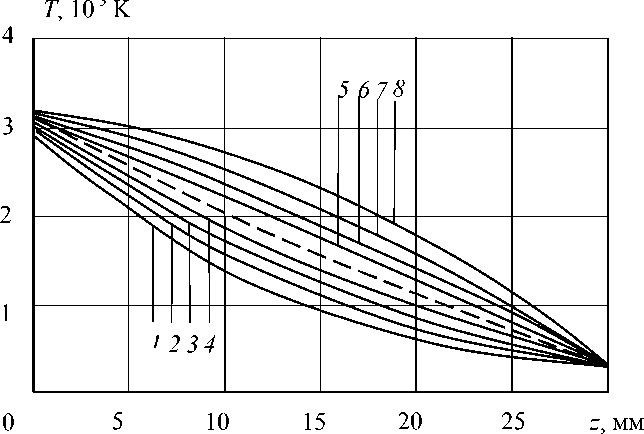

В расчетах учитывалось, что параметры X1, ci, и s являются нелинейными функциями температуры [4]. При этом температурный диапазон, реализующийся на термоэмиссионных катодах, разбивался на n (n>>1) интервалов с шагом AT = Tk-Tk-1 (0 Графики на рисунке 2 наглядно показывают роль объемного источника и сложного теплообмена на цилиндрической и рабочей поверхностях электрода в тепловой задаче. Задача решена по физико-математической модели, развитой в [3]. Расчет проведен для катодного узла со следующей геометрией: L1 = 30 мм, Lh = 10 мм, Lc = 20 мм, R1 = 2,5 мм, L2 = 15 мм, R2 = 15 мм. Разряд горит в Ar при давлении p = 1,01-105 Па, ток разряда I= 300 A, экспериментальное значение интегрального теплового потока QT = 340 Вт [4]. Осевые распределения T(0, z) получены варьированием в различных сочетаниях тепло- и электрофизических коэффициентов в уравнениях и граничных условиях задачи. Температурное поле, рассчитанное с учетом конвективного, лучистого теплообменов и джоулева эффекта (кривая 1), имеет хорошее согласие с экспериментальным [3, 4], что свидетельствует о правильной постановке задачи. Рис. 2. Осевые распределения температур катода. Кривые - расчет, кружки - эксперимент, Тт - температура плавления W В обратной ситуации при пренебрежении всеми перечисленными составляющими энергобаланса появляются значительные погрешности в определении термического состояния катода (кривая 2). Однако учет по отдельности только объемного источника тепла (кривая 3) или же конвективного и радиационного теплообменов с поверхности электрода (кривая 4) приводит к еще большим ошибкам в расчете температурного поля. Причем их вклад в энергобаланс зависит от геометрии электрода и величины разрядного тока. При токовой нагрузке I<300 A и плотности тока jc< 1,5-107А/м2 для рассматриваемой геометрии катодного узла вклад теплообмена на границах заметно больше эффекта Джоуля. С увеличением тока доля последнего фактора в энергобалансе катода повышается и при I>500 А объемный источник тепла уже преобладает над конвективной и лучистой составляющими теплообмена. На рисунке 3 представлены графики зависимости температуры катода от коэффициента теплоотдачи газу, рассчитанные по квазиодномерному методу. Рис. 3. Осевые распределения температур катода в зависимости от α. 1 – 4 – α соответственно 0, 4∙10-4, 4∙10-3, 4∙10-2 Вт/см2∙K Разряд горит в среде Ar на цилиндрическом катоде из торированного вольфрама (W+2% ThO2) со следующей геометрией: L1=30 мм, r1= 5 мм. Диапазон изменения λ принят наиболее широким для практики: от 0 до 4∙10-2 (Вт/см2∙К) [5]. Из графиков видно, что влияние данного параметра на распределение температуры незначительное. Это подтверждается также расчетами, проведенными по обобщенной модели катодных и прикатодных процессов [3]. Поэтому в практических расчетах конвективным слагаемым в уравнении можно пренебречь. Рис. 4. Осевые распределения температур катода. L1=30 мм, r1 = 5 мм, 1 – 8 ток соответственно 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 А На рисунке 4 показаны распределения осевой температуры катода в зависимости от токовой нагрузки. Пунктирной линией обозначено экспериментальное распределение температуры по длине электрода. Из эксперимента [4] известно, что оптимальное поле температуры соответствует току 350А. Это подтверждается расчетными кривыми 4 и 5. На рисунке 5 даны распределения температуры для электрода с диаметром 3,5 мм той же длины. Видно, что к экспериментально найденному распределению (пунктир) наиболее близка расчетная кривая, соответствующая току 150 А. При реализации данного токового режима (I= 125 – 150 А) электрод функционирует с наибольшим ресурсом более 100 ч [3, 4]. Рис. 5. Осевые распределения температур катода. L1=30 мм, r1 = 3.5 мм, 1 – 6 ток соответственно 50, 75, 100, 125, 150, 200 А Таким образом, графики показывают, что квазиодномерный метод расчета применим для оптимизации температурного режима стержневых тугоплавких катодов генераторов низкотемпературной плазмы. Полученные результаты практически совпадают с данными эксперимента и обобщенной задачи.