Кыштовская культура: вариативность погребальной практики и обрядов

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Соловьев Александр Иванович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Культурная вариативность на археологических памятниках Урала и западной Сибири в эпоху Палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается феномен недавно выделенной кыштовской археологической культуры, оставленной средневековым угорским (южно-хантыйским) населением и существовавшей в предтаежных районах Обь-Иртышья с первых веков II тыс. н. э. вплоть до последней его четверти. Ставятся вопросы ее происхождения, выделяются хронологические этапы, динамика погребальной обрядности, реконструируются верования, вопросы социального плана, рассматриваются взаимоотношения с южными тюркоязычными группами и исторические судьбы оставившего ее населения.

Археологическая культура, этап, курган, захоронение, погребение со шкурой лошади, культовое место, сакральное, профанное, оберег, социальный ранг, состав, верования, традиция, диффузия, культурная трансмиссия

Короткий адрес: https://sciup.org/14737763

IDR: 14737763 | УДК: 904

Текст научной статьи Кыштовская культура: вариативность погребальной практики и обрядов

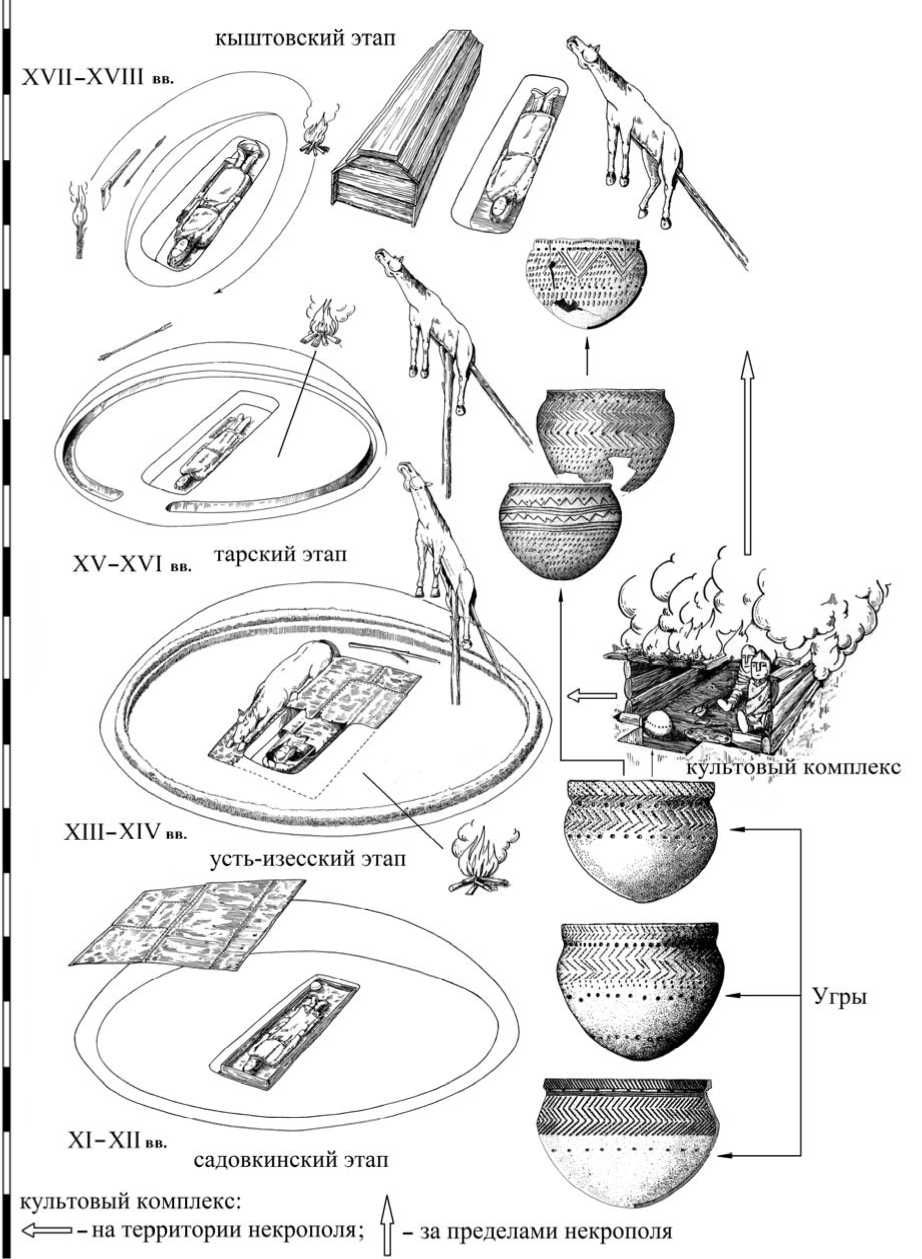

В ходе исследования средневековых погребальных памятников лесостепного и предтаежного Обь-Иртышья был выявлен круг объектов, которые сопровождались характерным керамическим комплексом. Одной из типичных черт его являлась форма сосуда: остро- и круглодонные горшки с венчиком в форме широкого воротничка, украшенные по срезу и верхней трети сосуда орнаментом в виде горизонтальной гребенчатой «елочки» или сетки и, преимущественно, двумя поясками ямок, нанесенными под венчиком и на тулове изделия (впрочем, на некоторых емкостях количество рядов ямочных наколов могло быть и большим). Яркое своеобразие материала и неоднократная встречаемость типологически близких находок среди вещевого комплекса целого ряда памятников позволили одному из авторов поставить вопрос о выделении новой средневековой археологической культуры, занимавшей «буферное» положение на стыке тюркского и угорского миров и испытывавшей уже на начальной стадии существования мощное влияние тю- рок [Молодин, 1987]. Последняя была отнесена к угорскому (южно-хантыйскому) населению и обозначена как «кыштовская». Дальнейшие исследования на территории предтаежного Обь-Иртышья, проведенные в последнее двадцатилетие, предоставили новые материалы, которые подтвердили правомерность ее выделения и позволили наметить несколько этапов в истории данного этнокультурного образования, просуществовавшего не менее трех четвертей века [Соловьев, 1997]. В настоящее время накоплено уже достаточно материала, чтобы дать суммарную характеристику погребальной практики «кыштовского» населения, с учетом той вариативности, которая фиксируется сегодня (см. рисунок).

Активное изучение таежной зоны Западной Сибири, предпринятое, прежде всего, нашими екатеринбургскими коллегами, позволяет выделить истоки и, вероятно, корни данного культурного образования уже в раннем железном веке, а именно, в памятниках белоярской культуры, эпицентр которой локализуется в Сургутском Приобье

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 3: Археология и этнография © В. И. Молодин, А. И. Соловьев, 2012

Динамика погребальной обрядности кыштовской культуры

[Чемякин, 2008. С. 66–74]. Особенно поразительное сходство характерных сосудов кыштовской культуры прослеживается с керамикой 1-й стадии белоярской культуры, выявленной на селищах Барсова Гора-1/40в и III/76 [Там же. С. 52]. Почти вековой хронологический разрыв между отмеченными образованиями, как и отход от белоярской традиции в раннем средневековье в центре ее былого ареала, позволяют предполагать подвижку населения белоярской культуры на юг, в зону контактов с лесостепным миром. В таком случае, не следует исключать обнаружение в этих регионах памятников периода I тыс. н. э., оставленных носителями данной традиции, пока еще не выявленных. Для слабо изученных с археологической точки зрения пространств Западно-Сибирской равнины такая гипотеза выглядит вполне приемлемой.

Таким образом, именно таежную зону Сургутского Приобья можно считать прародиной носителей кыштовской культуры, что лишний раз подтверждает ее угорскую принадлежность.

На самом раннем (садовкинском) этапе (XI–XII вв.) погребальные комплексы кыш-товской культуры представляли собой довольно крупные и высокие по местным меркам куполообразные насыпи с подпрямоугольной могильной ямой по центру, прорезающей материк на глубины порядка 50 см и значительно превосходящей размеры человеческого тела (240–85 см). Внутри располагалась деревянная рама-обкладка с берестяным перекрытием. Погребенный помещался на спину в вытянутом положении, головой на запад. Инвентарь представлен сосудом, поставленным вверх дном, железным втульчатым топором-кельтом, роговым кочедыком, аналогичным тем, что были широко распространены в материалах Усть-Ишимской культуры, сломанной на несколько частей саблей, железной пряжкой с неподвижным шпеньком [Молодин и др., 1990. С. 117. Рис. 87].

В последующее время – XIII–XIV вв. (усть-изесский этап) распространяются курганные могильники с тяготеющей к линейной планиграфией и небольшими, внешне однородными, уплощенными земляными сооружениями куполообразной формы, которые возводились из пластов дерна вперемежку с сыпучим материалом, в данном случае, черным гумусированным грунтом.

Стратиграфические наблюдения позволяют прийти к заключению, что подкурганное пространство освобождалось от дерна и окружалось невысокой стенкой – кольцом из дерновых кирпичей, вырезанных, похоже, здесь же, при расчистке погребальной площадки. Полученная стенка-кольцо, в силу своей маломощности, не могла играть роль крепиды и имела, скорее, символическое, сакральное значение границы, отделявшей освященное пространство от профанного. Накануне возведения насыпи эта территория выглядела как некий круг 1, рельефно и по цветовой гамме резко выделявшийся на фоне поросшего травой «первозданного» ландшафта. К сожалению, проследить, были ли в кольце проходы, как это имело место в случаях, когда на последующих этапах фиксировались ровики, не удалось. Отметим лишь, что для рассматриваемых памятников такие элементы курганного сооружения относятся к базовым и являются необходимой принадлежностью погребального комплекса.

Ямы, в которых совершались захоронения (могильники Усть-Изес-1, 2, Сопка-2), по-прежнему неглубоки – 25–80 см от уровня материка. Они выкапывались с существенным превышением линейных размеров полости над ростом человека, что делалось для размещения сопроводительного инвентаря за головой и в ногах погребенного. Тела продолжали размещаться в ямах на спине в вытянутом положении, головой на запад. Каких-либо особых нюансов в их положении, отличных от позы спокойно лежащего человека, не отмечено. Детские погребения совершались на стороне и не имели курганных насыпей. Младенческих погребений не обнаружено.

Вся совокупность исследованных погребальных комплексов XIII–XIV вв. может быть разделена на группы.

К первой относятся погребения «с чучелом лошади», которые имели самый разнообразный в масштабах памятников инвентарь и были совершены в берестяных чехлах, помещенных на дно ям, перекрытых этим же материалом. Останки животных (черепа, кости передних, задних конечно- стей, хвоста), уложенные в анатомическом порядке, покоились несколько ниже уровня погребенной почвы на неглубокой приступочке, специально сделанной вдоль правой стороны ямы. Все предметы, относящиеся к упряжи, помещались на ее дно. Непременным атрибутом предметно-вещевого комплекса большинства взрослых захоронений были удила, которые располагались у бедра, либо локтевого сгиба погребенных.

Вторая группа погребений включает в себя объекты с «символическим захоронением» коня – т. е. те, в которых встречены предметы экипировки верховой лошади, но отсутствуют ее кости. Хотя какие-либо костные останки транспортного животного, упорядоченно уложенные близ них на уровне погребенной почвы, отсутствуют, предметы конской сбруи, помещенные в могилы среди сопроводительного инвентаря, подразумевают, как минимум, некоторое ритуально-символическое участие лошади в погребальной церемонии. Такие захоронения могут быть названы «погребениями со сбруей». Обычай помещать в могилу предметы конской упряжи вместо самого животного был достаточно широко распространен в средневековье у многих племен Центральной Азии и Южной Сибири. По мнению С. П. Нестерова, специально изучавшего вопрос о роли и значении лошади в системе погребальной обрядности тюркоязычного населения, помещение в могилу любых предметов конского снаряжения, как правило, должно было сопровождаться закланием коня, которого посредством определенных обрядов отправляют к умершему в загробный мир. И конская сбруя, положенная в могилу, предназначалась коню, умерщвленному у могилы в день похорон или поминок [1990. С. 63].

Погребения этой группы, таким образом, могут претендовать на связь с хорошо известным в западно-сибирской этнографии обрядом «вывешивания шкуры» животного у захоронения. Подтверждение этому дают материалы памятника Усть-Изес-1. На его площади в двух случаях – один в насыпи кургана № 2, другой в межкурганном пространстве на периферии могильника – были зафиксированы остатки деревянных столбов, около которых лежали части конских черепов, а у подножия того, что стоял в межкурганном пространстве, обнаружены еще и обломки длинных костей животных.

Локализация костных останков относительно столбов и особенности залегания указывают на их падение с высоты. Анатомический состав костей, сопоставимый с характерным для «погребений со шкурой лошади», указывает на то, что в данном случае мы имеем дело со шкурами лошадей, вывешенными на столбах на завершающей стадии погребального ритуала, чему несложно найти и этнографические параллели [Гондатти, 1888. С. 10–11; Радлов, 1989. С. 378. Табл. 1. 4 ; Потапов, 1952; 1953а. С. 313; 1953б. С. 112– 113; Вайнштейн, 1972. С. 37; Хороших, 1969. С. 252; Титова, 1976. С. 131].

Третья группа погребальных комплексов представлена захоронениями без предметов, связанных с управлением верховым животным. Умерших иногда заворачивали в бересту, которая могла использоваться в самом простом варианте – в виде полотнищ-покрышек, закрывавших сверху человеческое тело. В других случаях из нее делались погребальные чехлы, аналогичные обнаруженным в захоронениях других групп.

Погребальные сооружения памятников XV–XVI вв. (тарский этап) по визуальным признакам мало отличаются от объектов предшествующего времени. Основные различия проявляются в планиграфии могильников. Они становятся компактнее, и на смену линейному расположению курганных насыпей приходит групповое. Однако при внимательном рассмотрении таких скоплений в них все же можно заметить признаки рядности, которые прослеживаются в наличии нескольких цепочек курганных насыпей. С известной степенью определенности здесь можно видеть влияние соседнего, территориально более южного, тюркоязычного лесостепного населения, для некрополей которых характерно размещение насыпей компактной группой.

Ямы утрачивают свои вытянутые пропорции и приобретают параметры, соответствующие размерам тела. Глубины их по-прежнему остаются незначительными и определяются, преимущественно, комплекцией погребенных. Положение тел и ориентация на запад с отклонениями к юго-западу остается неизменным. Сравнительно с материалами предшествующего времени происходит упрощение погребальной практики, что становится заметно, в первую очередь, при обращении к материалам погребений с трупом лошади. Их число резко сокращает- ся до одного в масштабах могильника (Ту-руновка-2) [Соболев, 1978]. Как и во всех предыдущих случаях, лошадь укладывалась вдоль могильной ямы на берестяные листы и ориентировалась головой на запад. Берестяные погребальные чехлы уже не использовались 2. Исчезновение из разряда заупокойных действий практики использования бересты и лошади к концу XV – началу XVI в. является важным моментом, характеризующим динамику погребальной обрядности угорского населения предтаежья.

Новой чертой в погребальной обрядности этого времени можно считать появление детских захоронений под одной насыпью со взрослым (Туруновка-2) [Там же]. И хотя это пока единичный случай, он может свидетельствовать о каких-то изменениях в мироощущениях населения, которое продолжает хоронить детей в стороне от курганной группы по бескурганному варианту. Полное отсутствие на рассматриваемых некрополях погребений младенцев позволяет предполагать сохранение обычая их особого захоронения.

К концу этого периода курганные сооружения в целом выглядят однообразно – на памятниках нет погребений, явно выделяющихся из основной массы захоронений. Попытка связать такой феномен с периодом социально-экономического упадка и снижения интенсивности общественной жизни не кажется перспективной. Вероятнее всего, в изменившихся условиях демонстрация социальной престижности приобретала иные формы и начинала целиком отводиться инвентарю, в том числе предметам вооружения, некоторые разновидности которого в военно-потестарных структурах лесного населения имели особый сакральный и знаковый смысл.

Изменения в погребальной практике XVII в. (кыштовский этап) касаются, прежде всего, устройства самих надмогильных сооружений, которые продолжают уменьшаться и ненамного превышают размеры могилы. Насыпи двух типов: круглой и вытянутой, близкой к овалу формы, очень напоминающей сильно оплывшие могильные холмики современных кладбищ (Садовка-4,

Кыштовка-2, Льнозавод-4). Прослеживается и тенденция перехода к бескурганному обряду, когда, наряду с небольшими, продолговатыми холмиками, на территории памятника (Льнозавод-4) появляются неглубокие западины, а сами надмогильные сооружения делаются из дерева, наподобие хорошо известных по этнографическим материалам Западной и Южной Сибири «домиков мертвых». Погребения расположены компактными группами, внутри которых продолжает сохраняться рядный принцип размещения могил. Ямы, как прежде, неглубокие, с размерами, соответствующими комплекции погребенного и количеству погребального инвентаря, располагались по центру сооружения. Ориентация погребений на запад остается прежней. Наметившаяся ранее тенденция к выбору таких мест для некрополей, где направления солнечного и водного ориентиров совпадали, становится нормой.

В ряде случаев (Садовка-4) прослеживаются небольшие ровики вокруг могильных ям, которые порой едва достигали уровня материка и фиксировались стратиграфически. Смысл этих сооружений представляется аналогичным валикам-стенкам и видится в выполнении функции границ, обозначавших внутреннее сакрализованное пространство, разделявших миры и защищавших их от взаимного вторжения [Элиаде, 1999. С. 259]. Состав конских костей и особенности их залегания в курганных насыпях позволяют сделать вывод о продолжении практики обряда вывешивания шкуры животного при совершении погребальных церемоний. Находки мелких угольков и некоторые особенности их распространения на подкурганных погребальных площадках позволяют предполагать обрядовое «окуривание» сакрального пространства пучком горящих прутиков, воздействие которых, согласно этнографическим данным, могло усиливаться ароматическими добавками (бобровая струя, чага, ветки можжевельника, сосны, пихты, перья птиц, жира и т. д.) [Кулемзин, 1984. С. 137, 139, 345; 1994. С. 345; Соколова, 1980. С. 129; Головнев, 2000. С. 214].

В отечественной науке до сих пор остаются открытыми вопросы «о причинах (или факторах), обусловивших локализацию (местонахождение) курганных могильников разных эпох на местности и их истинное назначение (символизм)» [Гуляев, 1995. С. 85].

Нет указаний на этот счет и среди этнографических источников по Западной Сибири. Последние предоставляют лишь самые общие сведения, в том числе, представления, что кладбище не должно располагаться выше по течению реки от поселения и покойника нельзя везти вверх по воде, а также о том, что могильники обыкновенно бывают на пригорке [Зуев, 1947. С. 66–67].

И действительно, все исследованные могильники Обь-Иртышского предтаежья располагаются у воды (будь то река, старица или озеро) и на самых возвышенных местах береговой террасы, откуда открывается широкая панорама затапливаемой во время паводков поймы. Напрашивается вывод, что значимыми критериями для выбора мест погребений являлись высокое место и его соседство с водным пространством, которое должно было быть обширным настолько, насколько позволяли возможности ландшафта, становившегося одним из важнейших структурных элементов из числа определявших мироощущение занимавших его обществ.

Однако хотя данные естественно-географические особенности территории – необходимы для выбора мест захоронения, они сами по себе не являются достаточными. Таких мест много, но использовались лишь некоторые. Необходимо было еще нечто такое, что заставило бы остановить человека свой выбор именно на этом месте, нечто такое, что явило бы себя ему, обозначило эту землю, освятило ее и отделило в мифологическом восприятии данный участок от окружающего пространства. И это «нечто» обнаруживается в том, что все рассмотренные могильники располагаются на территории памятников (преимущественно поселений) предшествующих культур и эпох или же рядом с ними, предметы с которых – самая обычная и распространенная находка в относительно более поздних курганных насыпях. Таким образом, для людей того времени, на наш взгляд, важным оказывается наличие на выбранном месте (или рядом с ним) следов опредмеченной деятельности предшественников, которая вполне могла идентифицироваться со следами свершений легендарных божеств и предков, имевшей место в мифические времена (cм. подробнее: [Соловьев, 2006]). Наличие таких предметов у береговой линии могло служить указанием на особый статус данной местности, освященный их деяниями. Статус, частично уже позиционированный циклическими увлажнениями, когда из вешних вод вырастала суша и, по мере их убывания, постепенно трансформировалась из «мертвой», неоформленной, почвы в привычный земной ландшафт, напоминая картину мифических времен творения 3.

Сравнивая материалы групп, выделенных для комплексов XIII–XIV вв., можно проследить известное упрощение погребальной церемонии, что позволяет прийти к заключению о существовании определенной иерархии в действиях, обеспечивающих посмертное благополучие усопших. В первую очередь, всегда совершались «базовые» обряды – наиболее важные с точки зрения осуществления мировоззренческой программы посмертного возрождения и возвращения в свой род, необходимый минимум которых мог гарантировать реализацию жизненного круговорота. К ним относятся все ритуальные акты, связанные с выбором места захоронения, подготовкой специальной погребальной площадки, сооружением курганной насыпи, ориентацией могилы и положенного в нее тела, мерами защиты от вредоносного воздействия покойного и других представителей иных миров и т. д. Этим действиям отводилась особая роль, ибо они обеспечивали выбор направления и порядок посмертного странствия сородича в нужную сторону, благодаря которым он не сбивался с пути, а также гарантировали защиту жизни и здоровья сородичей. Все остальное сверх этого, очевидно, считалось уже желательным, но не обязательным и зависело от материальных возможностей погребающих. Бесспорное упрощение погребальной обрядности наблюдается и при обращении к материалам младших возрастных групп (дети 2,5–3 лет, подростки), захоронения которых совершены в стороне от курганных групп и не имеют не только берестяных сооружений внутри и поверх ям, но и самих земляных насыпей.

Традиция использования лошади в ритуальной и погребальной обрядности у лесного населения Западной Сибири имеет давние корни. Ее кости обнаружены в Ва-сюганье еще на поселениях эпохи бронзы

[Кирюшин, Малолетко, 1979. С. 130], а у населения кулайской культуры в Новосибирском Приобье уже в III–II вв. до н. э. в полах курганов встречаются захоронения целых скоплений конских черепов [Троицкая, 1979. С. 9]. Приблизительно с рубежа эр или чуть раньше, по мере явной активизации контактов с кочевым, в том числе ираноязычным населением, в таежную среду попадают зерна представлений о «небесном всаднике», надзирающим за мировым порядком, которые воплощаются в продукции таежных металлургов. Таким образом, отдельные черты использования лошади в погребальной обрядности, характерные для тюркоязычного населения, осуществлявшего экспансию в конце I тыс. в южно-таежные районы, попали на подготовленную почву.

Не без знакомства с погребальной практикой тюркоязычного населения в предта-ежном Обь-Иртышье распространяется погребение отдельной шкуры или чучела коня. Для небогатых этими животными стад обитателей южной тайги столь экономное распоряжение тушей животного было весьма предпочтительным. Обряд вывешивания шкуры постепенно распространялся на севере западно-сибирской лесостепи – юге тайги, приблизительно, со второй четверти II тыс. н. э., приходя на смену помещению чучел под курганную насыпь. Во всяком случае, на памятниках предтаежья обе разновидности еще сосуществуют. Как показывают материалы могильников Басандайка, Усть-Изес-1 и Сопка-2, традиции этой обрядовой практики перешагнули рубеж тысячелетий и просуществовали почти до середины II тыс. н. э. Безусловно, южное влияние скотоводческих соседей послужило тому, что обряд заклания жертвенного животного в разных модификациях сохранился до этнографической современности. Если обратить внимание на использование лошадей в особо торжественных и значимых обрядовых церемониях, несложно сделать заключение о том, что, обладая высоким сакральным статусом, в погребальной практике населения западно-сибирского предтаежья они маркировали захоронения социально значимых персон.

Данное обстоятельство ставит вопрос о соотношении этих разновидностей обрядового использования шкур жертвенных животных. Для памятников XIII–XIV вв. пока еще трудно говорить о приоритете того или иного способа. Но если обряд погребения с чучелом под насыпью кургана вполне допускает дополнительную жертву еще одной лошади и вывешивание ее шкуры поблизости от погребального сооружения, то реализация второго сценария – «погребения со сбруей» – выглядит известным его упрощением, ибо чучело в этом случае уже не изготавливалось. Для монгольского времени помещение туши жертвенной лошади в захоронение, а шкуры второй (мясо которой поедается присутствующими) «повыше на двух или четырех деревяшках» – т. е. над могилой, отмечено современниками [Кар-пини, 1957. С. 32].

На погребальных памятниках кыштов-ской культуры фиксируются следы обрядов, особого «защитительного» цикла, призванных защитить живых от вредоносного воздействия иных миров, представителем которых становится бывший соплеменник, обретающий гибельные способности похищать души людей и вести их к смерти. К числу таких действий относится помещение близ могил отсеченных от ствола древесных корней и сучьев [Соловьев, 2005]. Параллели им прослеживаются в магических действиях, совершаемых хантами, манси и селькупами при возвращении с кладбища, когда обратный путь перекрывался положенной поперек дороги веткой, палкой, прутиком или даже бревном либо поленом [Косарев, 2003. С. 98]. Аналогично и части деревьев, уложенные рядом с могилами на памятнике Усть-Изес-1, перегораживали дорогу в средний мир, закрывая в кургане выход из нижнего мира. З. П. Соколова, описывая меры защиты, практиковавшиеся хантами после похорон, отмечает, что все они, возвращаясь с кладбища, дабы загородить путь покойнику, переступали через специальный костер, разведенный на дороге, а одна из женщин размещала поперек нее бревно, полено, прутья или палки [1971. С. 230, 233; 2007. С. 65]. В данном случае мы явно имеем дело с семантически одинаковыми актами, дублирующими и дополняющими друг друга. Прыжки через огонь совершались обскими уграми и по возвращении с кладбища домой. Следы «огненной защиты» фиксируются и на археологических материалах. Так, например, во всех курганах некрополя Усть-Изес-1, где нет уложенных вдоль могил частей дерева, обнаруживаются следы небольших прока-лов, планиграфия расположения которых позволяет их связывать с мерами, закрывающими покойнику выход в средний мир. Отметим, что традиция размещать рядом с могилой толстый сук дерева, зафиксированная для памятников XIII–XIV вв. (Усть-Изес-1, 2), находит свое продолжение и на памятниках XVII в., прослеживаясь в виде жерди, укладываемой параллельно яме или даже внутри нее (Льнозавод-4).

Другим действенным способом защиты от злых сил был острый железный предмет, как правило, топор (иногда нож), который оставлялся на дороге с кладбища острием в сторону могилы [Соколова, 1975. С. 168; 1980. С. 139; 2007. С. 65; Кулемзин, 1984. С. 145; 1994. С. 358]. Рубящая кромка лезвия, защищая мир живых, одновременно указывает направление на мир мертвых. Размещение в проходах (самых опасных и уязвимых местах, через которые потусторонние силы могут проникнуть к живым) острых железных предметов, кусочков кремня, точильных брусков относилось к столь же действенным мерам защиты, как и поддержание костра в течение нескольких ночей.

В XVI–XVII вв. разжигание костра над могилой, оставление поверх нее (или рядом с ней) острых железных изделий, предметов конской упряжи или вещей, выполненных из сакрально значимой бронзы, втыкание в землю топора, размещение камешков в могиле у ног или поверх тела (Садовка-4, Кыштовка-2, Льнозавод-4) остаются в числе мер закрытия прохода в нижние миры и защиты от опасной силы покойных. Иногда эти приемы реализовывались одновременно, когда, например, поверх прогоревшего над могилой костра оставлялась стрела с железным наконечником (Садовка-4). Такие экстраординарные меры встречаются в самых представительных (с точки зрения разнообразия инвентаря, сложности ритуалов и величины трудовых затрат) комплексах, что позволяет относить данные погребения к числу наиболее значимых. Здесь можно усмотреть определенную связь между статусом человека в обществе и представлениями о посмертных возможностях его души. В угорской и самодийской традициях потестарные предводители при жизни наделялись особыми магическими возможностями [Косарев, 1991. С. 115]. Дух такого социального лидера, который после смерти сакрализовался и становился почитаемым покровителем рода, надо полагать, обретал особую силу, выходящую за пределы обычных возможностей, мог стать столь же могущественным и злым противником. Соответственно и меры защиты от такого покойника при совершении погребальной церемонии должны были приниматься особые. В большинстве же рядовых случаев, судя по остаткам мелких угольков, оказывалось достаточным окуривания погребального комплекса.

В числе мер обезвреживания «беспокойных» усопших были и такие, которые предполагали вскрытие могил и проведение манипуляций с телами умерших, включая их расчленение и удаление ряда костей и, прежде всего, черепа (Садовка-4, Кыштовка-2). Впрочем, некоторые из таких действий могут быть связаны с военными обычаями, примеры которых можно найти в литературе [Патканов, 1891. С. 67; Карьялайнен, 1994. С. 43; Головнев, 1995. С. 104–105, 132, 140, 176].

Анализ сакральной составляющей погребального инвентаря приводит к выводу, что он весь имеет выраженные охранные, сберегающие от злых духов, свойства. И стрелы, и ножи, и топоры, и пояса, и перстни, и зеркала, и круглые бляхи являются апотропея-ми. Тот же самый котел служит транспортным средством и, одновременно, оберегом [Яковлев, Боброва, 1995], равно как и плеть, которая, будучи предметом упряжи, является грозным орудием против злых духов. В народном сознании их свойства актуализируются и меняются ситуативно, в зависимости от конкретной на данный момент обстановки, которая складывается на пути к загробному миру. С означенных позиций вся магическая мощь инвентаря может быть реализована лишь в момент перемещения к границам иного мира, когда на своем пути покойный достигает пределов, за которые не могут зайти его провожатые (шаман, служитель культа), и остается один на один со всеми поджидающими его опасностями и злыми духами. Однако количество таких ситуаций, когда требовалась помощь оберега не столько в качестве средства персональной защиты, сколько поражения, очевидно, было лимитировано, на что указывает количественный состав инвентаря и, в том числе, наконечников стрел. Сейчас трудно устано- вить степень градации магической силы этих предметов, на которую косвенным образом указывает разная степень полноты базовых атрибутов в погребениях (например, на одном полюсе в колчане бронзовые, железные и костяные наконечники стрел, на другом – одни железные или костяные) и различие их у мужчин и женщин. Анализ состава погребального инвентаря, каждая категория которого, (при общих для всех предметов защитных свойствах), будучи сильна в одной ситуации и малоэффективна в другой (например, разные духи и хтониче-ские существа могут бояться разных предметов и уязвляться разным оружием), приводит к гипотетическому пока предположению о том, что и дороги к заупокойному царству у разных социальных категорий средневекового населения Обь-Иртышского предтаежья могли различаться. Подтверждение гипотезе о различии в посмертных судьбах можно отыскать и в устной традиции [Косарев, 1991. С. 171–172, 179]. Разумеется, различия в наборе инвентаря можно объяснить явлениями социального плана, но изменения в этой сфере как раз и закрепляются мировоззренческими установками по-тестарных обществ.

На территории памятников XIII–XIV вв. встречен особый тип сооружений, представлявший собой насыпи, внешне похожие на курганы, которые содержали глиняные сосуды либо их половинки, перевернутые вверх дном и установленные в основании сожженных и засыпанных землей четырехугольных деревянных конструкций. Внутри пространства, ограниченного остатками обугленного дерева, и рядом с ним найдены железные и костяные наконечники стрел, железные ножи, серебряные бляхи-лунницы с зернью, обугленные фрагменты деревянных изделий, а также антропоморфные изваяния. По своему устройству, составу находок, характеристикам керамического комплекса сооружения памятников (Усть-Изес-1 и Сопка-2) полностью аналогичны и распадаются на несколько основных типов. К первому типу можно отнести крупные крытые строения, составленные из нескольких (не менее 4) венцов бревен с сосудами в углах, установленными вверх дном. Внутри некоторых обнаруживался неглубокий котлован, иногда с остатками бересты на дне. Можно говорить о вариантах сооружений, которые различаются особенностями внут- реннего устройства – размерами и глубиной котлована, наличием или отсутствием округлых ямок вдоль стен. Крыши всех таких построек, судя по форме и равномерному продольному расположению стропил, были, скорее всего, плоскими.

Второй тип является упрощенной разновидностью первого с меньшим числом сосудов в основании, более тонкими и легкими стенками и мелкими ямами. Третий – представлен обугленным берестяным полотнищем, сосудом на нем, угольями от небольших жердочек, использованных для сборки шалашика. Сосуды могли нести на себе следы преднамеренных повреждений, вплоть до отсутствия их половины Четвертый тип сооружений демонстрирует дальнейшее упрощение ритуала и являет собой насыпь со следами прокала, небольших ямок (или без них) и обожженные фаунистические останки. Пятый тип представлял собой почти пустые насыпи со слабыми следами огня [Молодин, Соловьев, 2007а; 2007б].

Обращает на себя внимание сходство между устройством некоторых типов культовых мест и жилых строений. Сооружения первого и второго типов находят параллели среди полуземлянок, известных у селькупов и обских угров [Соколова, 1998. С. 25, 38, 39]. Точно так же постройкам третьего типа можно подыскать аналоги среди облегченных каркасно-столбовых конструкций летних жилищ и т. д.

Данный круг памятников, судя по этнографическим параллелям, обнаруживаемым у обских угров [Бауло, 2002. С. 62–63], может быть связан с обрядами проводов души или, как вариант, с какими-то иными ритуальными действиями по избавлению от деревянного изваяния, изображавшего покойного [Молодин, Соловьев, 2007а; Молодин, 1990]. Размеры и сложность обрядовых построек также обнаруживают явные параллели с градацией погребальных комплексов и находятся, надо полагать, в самой непосредственной связи и с ними, и с социальной структурой общества.

В XV–XVI вв., на тарском этапе развития кыштовской культуры, происходило резкое сокращение числа таких культовых комплексов на территории могильника. Это возводит их в разряд особых по значимости явлений, связанных с совершением погребения общественно значимой персоны по наиболее сложному и материально затратному сценарию, полнее всего гарантирующему благополучие посмертной судьбы усопшего. Что касается остальных погребенных, то столь необходимый для них ритуал проводился, похоже, не так масштабно и уже в другом месте – за пределами кладбища. В последующее время культовые комплексы уже не встречаются на территории могильников. Находка таких сооружений (с бронзовым котлом и традиционно перевернутыми глиняными сосудами в основании насыпи) рядом с памятником Льнозавод-4 позволяет говорить о завершении процесса их перемещения за пределы сакра-лизованной территории могильников.

С позиций культурной трансмиссии – «социальной передачи культурной информации» [Корякова, Молодин, 2010. С. 118] – можно говорить, что в случае с кыштовской культурой она имела несколько направлений. Во внутренней сфере – в среде общества и кругу его представителей, трансмиссия осуществлялась по трем направлениям: «горизонтальному (передача информации равным от равных), вертикальному (родители – детям) и наклонному (от старших – младшим)». Соответственно, существовал естественный приоритет опоры на ценности и опыт старшего поколения, что в целом характерно для традиционных обществ. Именно такое положение дел обусловило длительное существование уже сложившегося предметно-вещевого комплекса, определявшего узнаваемый колорит данного историко-культурного образования и его относительную устойчивость. Во внешней же сфере речь может идти лишь о горизонтальном виде трансмиссии, механизм которой работает по принципу «от многих отправителей одному получателю» и характеризуется консервативностью и медленностью изменений [Там же. С. 134]. В данном случае для носителей кыштовской культуры налицо соседствующая инокультурная и иноязычная среда с другим типом хозяйства и экономическими интересами, от случая к случаю с юга осуществлявшая инфильтрацию в таежную среду и, очевидно, предпринимавшая попытки спорадического (или наоборот, перманентного) контроля над местным населением.

Фактически мы имеем дело с диффузией, которая происходила, вероятнее всего, по нескольким направлениям. Ее механизмы еще предстоит выяснить. Но направления, меняясь во времени, сохраняли общее культурное давление на север. Во всяком случае, сегодня можно говорить о механизмах, представляющих собой «перепрыгивающую» выборочную колонизацию «региона малыми группами, нацеленными на поиск оптимальных для них зон и образующих поселения-анклавы среди местного населения», а также отмечать «приграничное движение... на небольшие расстояния вдоль границ расселения групп населения, имеющего различную хозяйственную специализацию (охотники собиратели – скотоводы...)», которое, как правило, включает торговое партнерство, родственные связи, брачные альянсы и т. д. [Там же. С. 133– 134]. По крайней мере, чересполосное расселение тюркоязычных и угорских популяций в Обь-Иртышском предтаежье и отчетливый синкретизм материалов 4 памятников дают серьезный повод для размышлений на эту тему.

Судя по вещевому комплексу, нюансам погребального обряда (они могут быть связаны с таежными угорскими и самодийскими традициями для севера Обь-Иртышской лесостепи) и антропологическим материалам, на садовкинском, усть-изесском и тарском этапах (XII–XVI вв.) речь может идти о заимствовании местной элитой серии социально-значимых, престижных элементов передовой материальной культуры и определенных мифо-ритуальных представлений от более развитых в общественно-экономическом плане кочевых этносов. Фактически, экспансия тюрок на север, оставляя в активе аборигенных обществ технические новинки в сфере вооружения, социальной атрибутики и, отчасти, обрядовой практики, не могла коренным образом изменить облик уже сложившихся местных культур, сохранивших привязанность к своим собственным мировоззренческим установкам и общественно-значимым символам. Именно совокупность сакральных для лесного населения предметов, уложенных в могилы, на фоне однородного керамического комплекса, тяготеющего к угорскому кругу культур Приобья, заставляет (несмотря на явную степную окраску значительной части находок) рассматривать материалы данных погребений как комплексы, оставленные таежным населением.

Подводя предварительный итог изучения имеющихся материалов, следует отметить, что религозно-мифологические представления носителей кыштовской культуры, в широком смысле слова - южно-хантыйского населения, на рассмотренных этапах ее существования, очевидно, не представляли четкой канонической системы, безоговорочно предполагавшей для всех членов коллектива исчерпывающего набора стандартных действий погребального цикла, сверх которого не было нужды что-либо предпринимать. Разумеется, некий всегда повторяющийся набор обрядов, обозначенный нами как базовые, существовал. Но он сводился к минимуму, гарантировавшему ушедшему члену общества попадание в те измерения, откуда, в конечном итоге, после необходимых трансформаций, он должен был вернуться в средний мир. Все остальное представляли вариации, основанные на безусловном желании максимально облегчить посмертную судьбу усопшего, сделать проще и безопасней его путь к иным мирам, гарантировав, в конечном итоге, возрождение. Последние реализовались в дополнительных «сверхнормативных» мерах, которые фиксируются в той вариабельности, что отмечается в сфере трудовых затрат, масштабности проведения ритуалов и объеме предметно-вещевого комплекса, проистекающих, в свою очередь, из личной системы взглядов, жизненного опыта и хозяйственных возможностей сородичей. Можно предполагать, по аналогии с совсем недавним временем, наличие в погребальной церемонии некого «распорядителя», которым мог быть старший в семье, наиболее авторитетный ее член, уважаемый человек со стороны и т. д., совокупность практических знаний которого и определяла степень вариативности обряда, достраивала и модифицировала модель в соответствии с потребностями момента. И это было более чем естественно, поскольку традиционное мировоззрение, по меткому замечанию А. М. Сагалаева, отличает «нелюбовь к абсолюту в любой его ипостаси» [1991. С. 17].

Анализ имеющихся материалов позволяет подойти к еще одному немаловажному выводу. С одной стороны, наличие культовых мест, обнаруживаемых на территории некрополей и рядом с ними, связанных, на наш взгляд, с обрядами «проводов души», предполагало ее отдельное существование во временном антропоморфном вместилище [Молодин, Соловьев, 2007а; 2007б]. С другой - завершение строительства «кургана» и положенных при этом ритуалов инициировало начало посмертных превращений и загробного странствия некой нематериальной сущности погребенного, на что указывают семантика вещевого набора и наличие оставляемых здесь транспортных средств. С третьей, следы наличия «защитительных» мер предполагают, как минимум, существование представлений о том, от кого нужно защищаться. И по признакам действий, которые могут быть связаны с мерами по «обездвиживанию» и «обезвреживанию» усопших, можно сделать вывод о наличии у местного населения верований, связанных, скорее всего, с представлениями о «живых покойниках», пребывающих в своем доме -могиле, способных осуществлять самостоятельные и, зачастую, не очень благоприятные для живых действия, столь ясно прослеженные на обско-угорских материалах. И если эти наши предположения (отмеченная «противоречивость») верны, то мы получаем недвусмысленные свидетельства существования в угорской среде уже в монгольское время устойчивой системы верований о множественности душ у человека.

Можно предполагать, что курганный обряд погребения транслировался в лесную среду с юга, со стороны населения скотоводческого мира. Постоянные идеологические «подпитки», отчетливо фиксирующиеся в средневековье, способствовали его бытованию здесь в качестве ведущей формы погребения. К такому заключению склоняет то обстоятельство, что захоронения под курганными насыпями распространены в лес- ной полосе Западной Сибири не повсеместно, а лишь там, где отчетливо прослеживаются следы тюркизации, а в эпоху раннего железа – контакты с саргатским или саяноалтайским скотоводческим миром. Изменения же в устройстве надмогильных сооружений, которые привели к постепенному переходу в XVII в. к бескурганному обряду погребения и замене земляных насыпей деревянными конструкциями, выполненными в стиле этнографически известных «домиков», оказываются, скорее всего, производными от старой и традиционной, вероятно, никогда окончательно не исчезавшей в народном сознании идее о могиле как о доме покойника, архитектурные проявления которой, в конце концов, становятся доминирующими. В целом, способность к восприятию влияний извне, к быстрой модификации и адаптации норм своего мироощущения и жизнеобеспечения, вместе с сохранением сложившихся форм ритуальной практики, гарантировала возможность выживания носителей кыштовской культуры и стала, пусть на непродолжительное время, основой ее существования. Вместе с тем такая «пластичность» имела следствием то обстоятельство, что фундамент традиционных ценностей в какой-то момент не выдержал масштабов поступающих инноваций, и кыштовская культура быстро растворилась в тюркоязычной среде.

ARCHAEOLOGICAL CULTURE OF KYSHTOVKA: VARIATION OF BURAL PRACTICE AND RITES