Лабильные и стабильные компоненты органического вещества в почвах агроландшафтов

Автор: Артемьева З.С., Когут Б.М.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 124, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ литературы по лабильным и стабильным компонентам органического вещества (ОВ) в почвах земель сельскохозяйственного назначения. К лабильным относятся легкие фракции (ЛФ), выделяемые по плотности частиц (<1.6–1.8 г/см3), а к стабильным – илистые фракции (Ил), выделяемые по размеру частиц (<1–2 мкм). Лабильные компоненты ОВ весьма, а стабильные – мало чувствительны к изменению систем земледелия и землепользования. Вследствие этого соотношение углерода лабильного и стабильного пулов - индекс СЛФ/СИл применяется в качестве индикатора качества ОВ почв агроландшафтов. Для выделения лабильных и стабильных компонентов ОВ применяются физические методы фракционирования почвы, характеризующиеся большой трудоемкостью, и поэтому для массового использования они малопригодны. Предложены теоретически обоснованные экспресс-показатели ОВ, которые возможно рассчитать на основе данных, получаемых с помощью предлагаемого авторами достаточно простого гранулометрического метода фракционирования. Эти экспресс-показатели ОВ (масса и С фракций < и - 10 мкм) будут характеризоваться различной биогеохимической стабильностью, и их применение в целях долгосрочного и оперативного углеродного мониторинга в почвах представляется весьма перспективным. Рекомендована экспериментальная апробация теоретически аргументированных упрощенных показателей с целью выявления среди них корректных индикаторов, наиболее адекватно отражающих влияние природных и антропогенных факторов в различных временных масштабах на качество ОВ почв.

Органическое вещество почвы, лабильное ОВ, стабильное ОВ

Короткий адрес: https://sciup.org/143184850

IDR: 143184850 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-124-184-223

Текст научной статьи Лабильные и стабильные компоненты органического вещества в почвах агроландшафтов

По современным представлениям почвенное органическое вещество (ПОВ) – это система разноразмерных органических частиц и биомолекул растительного, животного и микробного происхождения, находящихся в свободном, агрегированном и связанном почвенными минералами состоянии (Семенов, Когут, 2015; Когут и др., 2021).

История изучения ОВ почв насчитывает более 200 лет, в течение которых менялись и подходы его изучения, и терминология. Так, химическое фракционирование ПОВ водной вытяжкой, солевыми растворами, в щелочных и кислотных средах, различными органическими растворителями позволяет дифференцировать органический континуум почвы по прочности внутренних химических связей слагаемых компонентов и внешних – с минеральными частицами почвы. Физическое фракционирование по размеру и плотности частиц позволяет распознать природу и тесноту присоединения органических веществ к минеральным частицам, объемную конфигурацию органо-минеральных комплексов, расположение органических веществ в конгломерате частиц, выступающих физическим барьером для почвенных микроорганизмов. Биологическое фракционирование дает интегральное представление о доступности микроорганизмам почвенного органического вещества. В силу многокомпонентности, гетерогенности и полифункциональности ПОВ нет, и, вероятно, не может быть единого и универсального метода фракционирования, отвечающего всем требованиям и ситуациям и раскрывающего все механизмы стабилизации ПОВ (Когут, Семенов, 2015; Семенов, Когут, 2015).

Остановимся немного на истории развития принципов и методов фракционирования ОВ в почвах, и прежде всего, в Почвенном институте им. В.В. Докучаева, ученые которого – И.В. Тюрин, М.М. Кононова, Д.В. Хан и М.Ш. Шаймухаметов – сыграли ключевую роль в этой области исследования ПОВ.

Известно, что, начиная с 30-х и вплоть до 90-х гг. прошлого столетия, при изучении ОВ почв доминировало химическое фракционирование, у истоков которого стоял академик Иван Владимирович Тюрин (Тюрин, 1937; Иванов и др., 2017). Именно он впервые ввел термин “ подвижные гумусовые вещества ” для определения гумусовых веществ (ГВ), экстрагируемых непосредственно децинормальной NaOH (0.1 Н NaOH) вытяжкой (без декальциро-вания), представляющих 1-ю фракцию, согласно классическим схемам фракционирования.

В 1949 г. М.М. Кононова с соавторами предложили использовать содержание и состав подвижных ГВ в качестве показателя трансформации (изменчивости) ОВ в черноземах при антропогенном воздействии (Кононова и др., 1949).

Позднее, в 70–80-е гг. ХХ в., К.В. Дьяконова (Рекомендации для исследования баланса…, 1984) для подвижных ГВ рекомендовала другой термин – “ лабильные ГВ ”, к которым отнесла наиболее сильно меняющуюся под воздействием окультуривания / антропогенного воздействия фракцию в составе гумуса. К.В. Дьяконова предложила теоретические критерии для лабильных ГВ, к которым были отнесены:

-

- максимальная обогащенность их азотом, и, соответственно,

-

- наиболее узкая величина отношения C/N,

-

- наиболее высокая гидролизуемость в них азота.

Эти критерии свидетельствовали в пользу того, что лабильные ГВ – основные источники питания для растений. Следует отметить, что в современной литературе стал часто использоваться термин “биодоступность” ОВ, в котором дополнительно присутствует и критерий H/C.

Тогда же, под руководством К.В. Дьяконовой, сотрудники лаборатории органического вещества почв: В.С. Булеева, Н.Х. Исмагилова и Б.М. Когут (Оценка почв по содержанию и качеству гумуса …, 1990), рекомендовали дифференцированный подход к выделению лабильных ГВ в разных типах почв:

-

- для черноземов предлагалось их извлечение 1 H NaOH (без декальцирования), а

-

- для дерново-подзолистых почв – 0.1 M Na 4 P 2 O 7 (рН = 7).

Следует отметить, что для черноземов понятия подвижные ГВ по Тюрину и лабильные ГВ по Дьяконовой совпадают.

Параллельно с методами химического фракционирования в лаборатории биохимии почв с 50–60-х гг. Д.В. Ханом разрабатывались физические методы фракционирования, которые были сначала продолжены М.Ш. Шаймухаметовым, а затем им совместно с Н.А. Титовой и Л.С. Травниковой в 70–90-е гг. прошлого века.

Работами Д.В. Хана, М.Ш. Шаймухаметова, Л.С. Травниковой, Н.А. Титовой было показано, что в составе ОВ почвы присутствуют:

-

- трансформируемая часть (легкие фракции – ЛФ) и

-

- относительно стабильная часть (Ил).

В 70–90-е гг. методы исследования ОВ (химические и физические) пополнились биологическими. Как следствие, в зависимости от целей оценки качества и функций ОВ значительно расширилось количество терминов и понятий пулов и фракций ОВ: активные / пассивные (по времени оборачиваемости); легко/ трудноразлагаемые (способность к трансформации и регулированию агротехническими приемами); лабильные / стабильные (инертные) (чувствительность к биохимическому разложению и трансформации); молодые / старые (возраст формирования и разновременность обновления), быстро / медленно циклирующие; незащищенные (свободные) / защищенные (доступность микроорганизмам и устойчивость к биодеградации) и т. д.

Начиная с 90-х гг. в мировой литературе исследования с использованием физических методов фракционирования стали доминировать над таковыми с использованием химических методов экстрагирования.

В 1991 г. Р. Тейт (Тейт, 1991) предложил условно разделить ПОВ на две части:

-

1. изменяющуюся и

-

2. неизменяющуюся при сельскохозяйственном использовании.

В 2003 г. Б.М. Когут выдвинул принципиально важное условие при делении ОВ почвы на эти 2 части, указав, что необходимо обязательно уточнять метод их фракционирования (химиче- ское или физическое) (Когут, 2003). Позднее к этим двум методам дифференцированного подхода добавилось и биологическое фракционирование (Семенов и др., 2006). Это обусловлено тем фактом, что выделяемые разными методами фракционирования части ОВ несут различную, но взаимодополняющую информацию (Когут и др., 2004; Когут и др., 2012; Семенов, Когут, 2015; De-lahaie et al., 2024; Schiedung et al., 2025).

С 90-х гг. прошлого столетия появилось множество методов физического фракционирования (гранулометрических (по размеру), денсиметрических (по плотности), а также их сочетание), с разным количеством выделяемых фракций, с применением различных разделяющих жидкостей (неорганических, органических): йодид калия (KI), бромоформ (CHBr 3 ), а в настоящее время при денсиметрическом фракционировании в качестве тяжелой жидкости широко используют поливольфрамат натрия (Na 6 H 2 W 12 O 40 ).

Для выделения денсиметрических фракций (легкие фракции – ЛФ), окклюдированных в агрегатах почвы, обязательна процедура их разрушения. Для диспергации почвы используют химические и физические методы (например, взбалтывание в гексаметафосфате натрия (Na 6 P 6 O 18 ) со стеклянными шариками в течение 16 часов, ультразвуковая диспергация).

Согласно обстоятельному обзору Poeplau et al. (2018), комбинация фракционирования ОВ по размеру и плотности частиц является наиболее распространенной.

Метод Шаймухаметова, Травниковой (1984) относится к фракционированию по размеру и плотности (грануло-денсиметрия), в котором в качестве разделяющей жидкости используется бромоформ-этанольная смесь (БЭС), а для диспергирования почвы применяется ультразвук. В таблице 1 представлены первоначальный вариант метода (1984), а также его последующие модификации.

Таблица 1. Сведения о грануло-денсиметрическом фракционировании (Шаймухаметов, Травникова, 1984) и его модификациях

Table 1. Information on granulo-densimetric fractionation (Shaimukhametov, Travnikova, 1984) and its modifications

|

Год |

Авторы |

Размер |

Плотность |

Фракции |

|

1984 |

Шаймухаметов, Травникова |

1 мкм |

1.8 г/см3 2.0 г/см3 |

ЛФ (<1.8 г/см3) ЛФ (1.8–2.0 г/см3) Ил (<1 мкм) Остаток |

|

2001 |

Травникова, Артемьева |

1 мкм |

1.8 г/см3 2.0 г/см3 |

ЛФ СВ (<1.8 г/см3):

ЛФ АГР (<1.8 г/см3):

ЛФ (1.8–2.0 г/см3) Ил (<1 мкм) Остаток |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Год |

Авторы |

Размер |

Плотность |

Фракции |

|

2021 |

Artemyeva et al. |

1 мкм |

1.8 г/см3 |

ЛФ СВ (<1.8 г/см3) ЛФ АГР (<1.8 г/см3) Ил (<1 мкм) Остаток |

Примечание. Легкая фракция (ЛФ) в определенной степени соответствует Particulate Organic Matter – POM в зарубежной литературе.

Note. Light fraction (LF) to a certain extent corresponds to Particulate Organic Matter – POM in foreign literature.

После исследования фракций, выделяемых модифицированным методом (Травникова, Артемьева, 2001), под электронным микроскопом, фракция ЛФ (1.8–2.0 г/см3) из схемы фракционирования была исключена в силу того, что она оказалась практически полностью минеральной. Кроме того, количество выделяемых фракций (n = 7) превышало их рекомендуемое / оптимальное количество – 4–6 (согласно Poeplau et al., 2018). В связи с этим, руководствуясь гипотезой о бóльшей важности места локализации ЛФ в почвенной матрице (ЛФ СВ и ЛФ АГР ) по сравнению с возможными различиями их качественного состава, обусловленными размером, процедура деления легких фракций по размеру (50 мкм) в следующей модификации метода (Artemyeva et al., 2021) была исключена (табл. 1).

ЛАБИЛЬНЫЕ И СТАБИЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

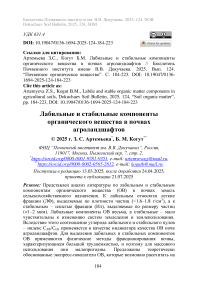

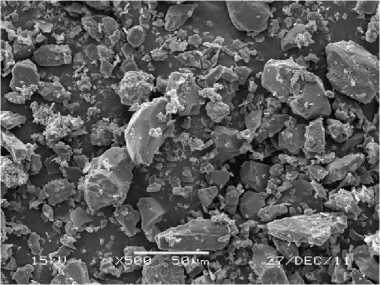

Свободное ОВ (ЛФ СВ плотностью < 1.8 г/см3 и размером > 50 / 53 мкм) – аналог POM free – локализуется в межагрегатном поровом пространстве почвы. Исследования под электронным микроскопом показали, что оно отличается гетерогенностью качественного состава, несмотря на гомогенность, фиксируемую невооруженным глазом. ЛФ св представляет собой смесь хорошо различимых фрагментов неразложившихся остатков (растительные клетки, ткани и т. д.), может включать и остатки отмершей микробиоты и продукты их разложения размером > 50 (53, 63) мкм в разных вариантах фракционирования, выделенных методом флотации с помощью разных диспергаторов (химических или физических) (например, Cambardella, Elliott, 1992; Golchin et al., 1994; Six et al., 1998; 1999; Baisden et al., 2002; Carter, 2002; John et al., 2005; Kölbl et al., 2005; Yamashita et al., 2006; Zimmermann et al., 2007; Olchin et al., 2008; Vitro et al., 2008 и проч.) (рис. 1).

Доминирующая часть ЛФСВ представлена легкодоступным (за исключением углистых веществ) для микробиологического разложения энергетическим материалом (Balesdent et al., 2000). В силу отсутствия физической защиты (локализации в межагрегатном поровом пространстве) свободное ОВ позиционируется как наиболее быстроразлагаемое ОВ (лабильное) (Cambardella, Elliott, 1992; Six et al., 1999; Solomon et al., 2000; von Lützow et al., 2007). По данным разных авторов, среднее время пребывания (MRT) этой фракции исчисляется периодом от 0.5 до 3–6 лет (Andren, Paustian, 1987; Trumbore, 1997; 2009; Silver, Miya, 2001; Baisden et al., 2002; Adair et al., 2008; Hurisso et al., 2013).

Рис. 1. Изображение фракции свободного ОВ (ЛФ СВ ) (ЛФ плотностью < 1.6–1.8 г/см3): a – Cambardella, Elliott (1992); b – Golchin et al. (1994); c – Baisden et al. (2002); d – Артемьева, Федотов (2013).

Fig. 1. Digital images of the Free OM (LF fr ) (density < 1.6–1.8 g·cm-3): a – Cambardella, Elliott, 1992; b – Golchin et al. (1994); c – Baisden et al. (2002); d – Artemyeva, Fedotov (2013).

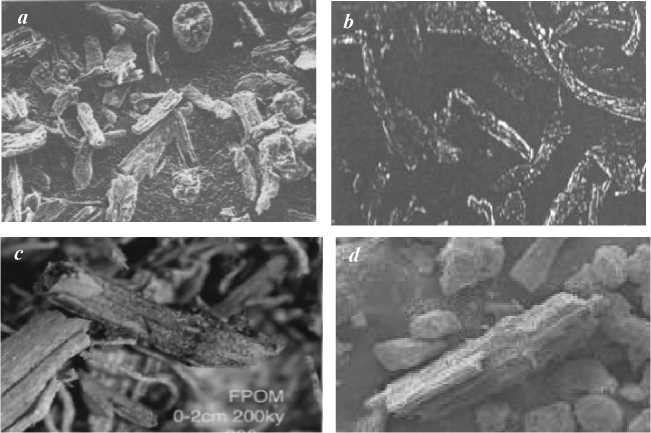

Агрегированное ОВ почвы (ЛФ АГР ) представлено ЛФ с плотностью < 1.8 г/см3 и размером < 50 / 53 мкм) – аналог POM occ , локализуется в поровом пространстве неустойчивых в ультразвуковом (УЗ) поле микроагрегатов (50 / 53 – 250 мкм) и, соответственно, физически защищено от микробиологических атак

(Golchin et al., 1994; Six et al., 1998; Christensen, 2001). ЛФ АГР , как правило, рассматривается как промежуточный пул ОВ между свободным ОВ и ОВ, стабилизированным глинистыми частицами (Christensen, 2001; Six et al., 2002). Оно отличается от свободного ОВ, в первую очередь, по морфологическим характеристикам. Визуально фракция представляет собой достаточно гомогенную однородную порошкообразную массу черного цвета (рис. 2). Электронно-микроскопический анализ показал значительно бóльшую степень разложения органического материала, по сравнению с ЛФсв. Тем не менее, фрагменты растительного материала достаточно хорошо различимы.

Рис. 2. Изображение фракции окклюдированного ОВ (ЛФ окк ) (ЛФ плотностью < 1.8 г/см3): a – Golchin et al. (1994); b – Baisden et al. (2002); c – Артемьева, Федотов (2013).

Fig. 2. Digital images of the Occluded OM (LF occ ) (density < 1.8 g·cm-3): a – Golchin et al. (1994); b – Baisden et al. (2002); c – Artemyeva, Fedotov (2013).

По данным разных авторов, MRT этой фракции колеблется в диапазоне от 12 до 50–100 лет (Jenkinson, Coleman, 1994; Jastrow et al., 1996, 1998; Parton, 1996; Trumbore, 1997, 2009; Bol et al., 2009; Mueller, Kögel-Knabner, 2009).

ОВ органо-глинистых комплексов (<1 мкм) – аналог Mineral-Associated Organic Matter, MAOM (минеральноассоциированное ОВ размером < 1(2) мкм), – в которых органические соединения прочно связаны с глинистыми минералами и ок-сидами-гидроксидами Fe и Al; они представляют физикохимически стабилизированный пул ОВ почвы (Six et al., 1998, 2002; Chenu, Plante, 2006; Kumar et al., 2013; Beare et al., 2014).

Наряду с ЛФ АГР , ОВ органо-глинистых комплексов также входит в состав неустойчивых в ультразвуковом (УЗ) поле микроагрегатов размером 50 / 53 – 250 мкм.

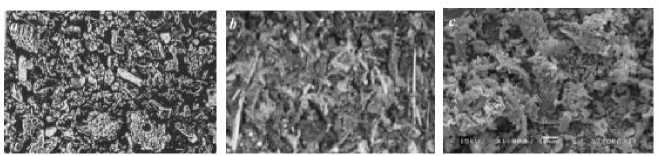

Электронно-микроскопический анализ показал, что илистая фракция представляет собой ламелярные частицы, уложенные параллельно друг другу по базальным плоскостям (рис. 3) (Федотов, Артемьева, 2015). ОВ, стабилизированное глинистыми частицами, адсорбировано на минералах < 1 мкм или локализовано внутри глинистых ультрамикроагрегатов размером < 1 мкм (Chenu, Plante, 2006).

15kU X10,000

Рис. 3. Изображение илистой фракции (< 1 мкм) (Ил), выделенной из целинного чернозема.

Fig. 3. Digital image of the clay fraction (< 1 µm) (Clay) isolated from virgin Chernozem.

Среднее время MRT этой фракции исчисляется первыми сотнями лет (~100–200) (Laird et al., 2001; Virto et al., 2008, 2010; Heckman et al., 2018).

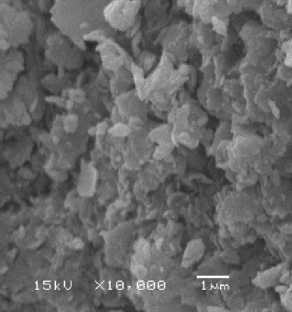

ОВ остатка после выделения ЛФ и органо-глинистых комплексов – фракция Остаток – аналог Mineral-Associated Organic Matter, MAOM (минерально-ассоциированное ОВ размером 1 (2)– 1 000 (2 000) мкм), визуально под микроскопом представляет со- бой скопление грубообломочного минерального компонента, преимущественно фрагментов первичных минералов разного размера, с обильной присыпкой мелкоземистого компонента, представленного глинистыми минералами (хорошо различимы чешуйки глинистых минералов) (рис. 4) (Федотов, Артемьева, 2015).

Рис. 4. Изображение фракции Остаток, выделенной из целинного чернозема.

Fig. 4. Digital image of the Residue fraction (Res) isolated from virgin Chernozem.

ОВ фракции Остаток представлено преимущественно ОВ в составе устойчивых в УЗ-поле (70 Дж/мл в течение 1 мин; 15 раз) ультрамикроагрегатов пылеватых фракций. Косвенные свидетельства присутствия такого рода ультрамикроагрегатов в пылеватых фракциях разных почв, подвергнутых слабой или средней степени диспергации, отмечаются разными авторами (Skjemstad et al., 1993; Shang, Tiessen, 1998; Roscoe et al., 2000; Gerzabek et al., 2001; Balabane, Plante, 2004; Plante et al., 2006; Virto et al., 2008, 2010). Предполагается, что ОВ пылеватых фракций стабилизировано как за счет физической окклюзии в ультрамикроагрегатах, так и физико-химической защиты, путем взаимодействия с минералами. В силу способности хранить самые старые и наиболее преобразованные органические частицы (Артемьева и др., 2023), именно ультрамикроагрегаты пылеватого размера играют весьма важную роль в длительной стабилизации ОВ в почвах.

ОВ, стабилизированное в устойчивых (в УЗ-поле) ультрамикроагрегатах пылеватого размера фракции Остаток, рассматривается в качестве пассивного пула ОВ. MRT данной фракции исчисляется сотнями–тысячами лет (Trumbore, 1997, 2009).

Таким образом, дискретное ОВ (ЛФ СВ + ЛФ АГР – аналог POM) представляет изменяющуюся / трансформируемую, в частности, при сельскохозяйственном использовании, а илистая фракция (Ил – аналог MAOM) – неизменяющуюся / нетрансформируемую части ОВ в почвах.

Следовательно, физическое фракционирование по размеру и плотности частиц дает возможность разделить ОВ почвы на лабильный и относительно стабильный пулы.

Отношение углерода лабильного и стабильного пулов – индекс С ЛФ /С Ил – давно и успешно используется в качестве индикатора качества ОВ почв агроландшафтов (например, Ганжара и др., 1990; Травникова и др., 1992; Gregorich et al.,1994; Когут, 1996; Травникова, 2002; Артемьева, 2008; Artemyeva, Kogut, 2016). Согласно Gregorich et al. (1994), возможность использования этого показателя в качестве индикатора качества ОВ обусловлена несколькими факторами: 1) поскольку эта фракция ОВ представлена не-/слабо разложенными остатками, преимущественно растительного происхождения, ее количество отражает баланс между вносимым и разлагаемым ОВ, что определяется условиями окружающей среды; 2) легкие фракции (ЛФ), при относительно небольших их количествах в почве (как правило, их количество не превышает 10%), концентрирует до 20–45% общего С орг ; 3) ЛФ – постоянный источник питательных элементов; 4) ЛФ наиболее чувствительны к изменению агротехники и систем севооборота.

Для экологической оценки почв по содержанию лабильной и стабильной частей ОВ (масса, %) была предложена типизация органо-глинистых комбинаций по двум базовым признакам (тип выделяется по гранулометрическому составу (содержание ила), подтип – по содержанию ЛФ плотностью < 2 г/см3) (табл. 2) (Артемьева и др., 2009).

Согласно предлагаемой типизации органо-глинистых комбинаций, почвы зонального ряда Центра Русской равнины делятся на четыре типа:

I тип (малоглинистая комбинация) характеризуется средней и высокой степенью дегумусированности, высокой степенью дезагрегации, средней степенью деструктуризации, средней и высокой степенью переуплотнения. В наибольшей степени подвержен де-градационным изменениям при различных агрогенных нагрузках.

II тип (среднеглинистая комбинация) отличается слабой и средней степенью дегумусированности, средней и высокой степенью дезагрегации, средней и высокой степенью деструктуризации и широким диапазоном по степени переуплотнения (от незначительной до высокой). В целом данный тип органо-глинистой комбинации, по сравнению с типом I, характеризуется большей степенью устойчивости к деградации. Однако он все же остается достаточно проблемным с точки зрения устойчивости к агрогенным нагрузкам.

III тип (многоглинистая комбинация) характеризуется слабой и средней степенью дегумусированности, слабой и средней степенью дезагрегации, широким диапазоном по степени деструктуризации (от слабой до высокой включительно), незначительной и слабой степенью переуплотнения. В целом данный тип органоглинистой комбинации оценивается как достаточно устойчивый к агрогенным нагрузкам.

IV тип (гиперглинистая комбинация) отличается слабой и средней степенью дегумусированности, слабой и средней степенью дезагрегации, слабой и средней степенью деструктуризации и слабой степенью переуплотнения. Наиболее устойчив к агроген-ным нагрузкам.

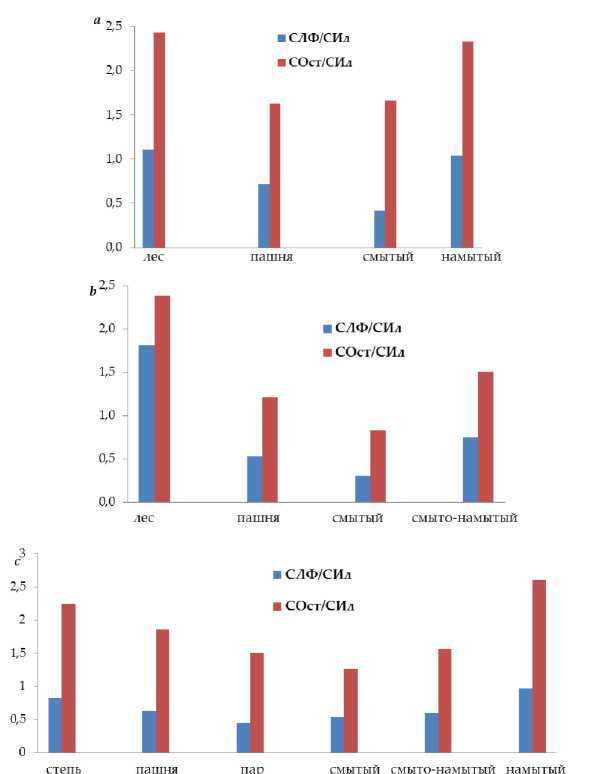

Индекс С ЛФ /С Ил релевантно отражает качественные изменения ОВ в разных типах почв Центра Русской равнины при разном землепользовании (рис. 5). Очевидна тенденция к уменьшению величины данного индекса по мере увеличения степени “нару-шенности” почв и его восстановлению при снижении нагрузки (рис. 5).

Таблица 2. Двухфакторная типизация органо-глинистых комбинаций (Артемьева и др., 2009)

Table 2. Two factor typing of organo-clay combinations (Artemyeva et al., 2009)

|

Подтип, ЛФ*, % Тип , Ил, % |

1 0–2 |

2 2–4 |

3 4–6 |

4 >6 |

|

I 0–10 |

малоглинистый обедненный |

малоглинистый слабообогащенный |

малоглинистый обогащенный |

малоглинистый сверхобогащенный |

|

II 10–20 |

среднеглинистый обедненный |

среднеглинистый слабообогащенный |

среднеглинистый обогащенный |

среднеглинистый сверхобогащенный |

|

III 20–30 |

многоглинистый обедненный |

многоглинистый слабообогащенный |

многоглинистый обогащенный |

многоглинистый сверхобогащенный |

|

IV 30–40 |

гиперглинистый обедненный |

гиперглинистый слабообогащенный |

гиперглинистый обогащенный |

гиперглинистый сверхобогащенный |

Примечание. * – легкие фракции с плотностью < 2 г/см3.

Note. * – light fractions (density < 2 g cm–3).

Рис. 5. Индексы С ЛФ /С Ил и С Ост /С Ил в основных типах почв Центра Русской равнины: a – дерново-подзолистые почвы (n = 5); b – серые лесные (n = 6); c – черноземы (n = 11).

Fig. 5. Distribution of the C LF /C Clay and C Res /C Clay indices in the main soil types of the Central Russian Plain: a – Albeluvisols (n = 5); b – Phaeozems (n = 6); c – Chernozems (n = 11).

Таким образом, несмотря на то, что расширенные схемы фракционирования достаточно адекватно отражают реальный компонентный состав ОВ в почвенной матрице и демонстрируют свою информативность при фундаментальных исследованиях, для массового использования они малопригодны в силу своей трудоемкости, а, следовательно, и существенных финансовых расходов. В связи с этим исследователи неоднократно предпринимали попытки разработки ускоренной и простой процедуры фракционирования ОВ, приводящей к снижению трудоемкости получения индекса, близкого к С ЛФ /С Ил .

Так в 1992 г. Л.С. Травниковой с соавторами (Травникова и др., 1992) был разработан относительно простой способ, в соответствии с которым соотношение C основных фракций ОВ определяется по уровню их накопления в гранулометрических фракциях < 1 (2) мкм и в остатке после их выделения (C Ост /C Ил ), который близок к современному, часто используемому в зарубежной, а в последнее время и в отечественной литературе, РОС/МАОС (отношение углерода в РОМ к углероду в МАОМ). Данный экспресс-метод Травниковой основан на простом гранулометрическом фракционировании почвы по размеру (> 1 мкм и < 1 мкм) с использованием ультразвуковой диспергации и центрифугирования (Шаймухаметов, Воронина, 1972). Этот ускоренный метод был успешно апробирован на образцах почв, отобранных в различно удобренных вариантах длительных полевых опытов дерновоподзолистых и черноземных почв России, бурых, буроземных и черноземных почв Германии. Выявлена достоверная корреляция (r = 0.85) между значениями показателей, полученными методами полного грануло-денсиметрического фракционирования и экспресс-методом (Травникова и др., 1992). Позднее экспресс-показатель C Ост /C Ил , определяемый с помощью этого упрощенного метода, был метрологически охарактеризован и рекомендован для проведения агроэкологического мониторинга гумусового состояния черноземов (Когут и др., 2002).

В связи с современными климатическими вызовами, связанными с проблемами парникового эффекта и потенциалом секвестрации С почвами, в последние десятилетия исследования по углеродному мониторингу почв получили новый импульс. В частно- сти, такого рода работы были успешно реализованы в Германии (Poeplau, Don, 2023; Skadell et al., 2023), Швейцарии (Dupla et al., 2021; Guillaume et al., 2022), Англии и Уэльсе (Prout et al., 2021, 2022; Pulley et al., 2023), Франции (Delahaie et al., 2023; Rabot et al., 2024), Бразилии (Pinheiro Junior et al., 2024).

В зарубежной литературе по длительному мониторингу ПОВ наиболее часто применяют отношение POM/MAOM или POC/MAOC (von Lützow et al., 2007; Cotrufo et al., 2019; Lavallee et al., 2020; Angst et al., 2021, 2023; Vidal et al., 2021; Witzgall et al., 2021; Kögel-Knabner et al., 2022; Schlüter et al., 2022; Yu et al., 2022; Dobarco et al., 2023; Delahaie et al., 2023; Laub et al., 2024). Для выделения этих пулов ОВ (POM и MAOM) применяются разные физические методы фракционирования; из них наиболее потенциально релевантными для мониторинга почвы считаются метод разделения частиц по размеру (гранулометрический) и термический анализ (Delahaie et al., 2023). В качестве гранулометрического метода разделения частиц по размеру за рубежом широко используется метод Cambardella and Elliott (1992), который позволяет разделить ОВ по размеру (> 53 мкм и < 53 мкм), приравнивая эти фракции к РОМ (particulate OM) и МАОМ (Mineral-associated OM) с использованием гексаметафосфата натрия (Na 6 P 6 O 18 ) для диспергирования.

Несмотря на высокую популярность данного метода, его, на наш взгляд, нельзя считать оптимальным для решения поставленной цели. В частности, используя схему Cambardella and Elliott (1992), в состав РОМ, помимо свободного ОВ (РОМ free ), попадает и часть окклюдированного ОВ в составе агрегатов (РОМ occ ). Это происходит в силу того, что свободное ОВ может быть представлено на 20–70% частицами размером < 50 мкм, а состав РОМ occ может быть существенно “загрязнен” частицами РОМ размером > 50 мкм. Следовательно, количество РОМ может быть существенно занижено, а состав МАОМ характеризуется чрезвычайно гетерогенным составом – в него попадет, помимо песка, пыли, глины и РОМ occ , также и POM free . В результате главное условие любого фракционирования – выделение наиболее гомогенных по качественному составу фракций при минимальном их количестве – соблюдается не в полной мере.

Напротив, схема Травниковой и др. (1992) позволяет выделить, по крайне мере, одну относительно гомогенную по качественному составу фракцию (Ил) при том же общем количестве фракций (2). Следовательно, с теоретических позиций, схема Травниковой и др. (1992), предположительно, должна более адекватно отражать изменения качественного состава ОВ почвы при разном землепользовании.

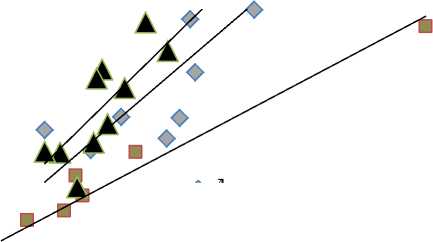

На основе расчета значений показателя C Ост /C Ил (расширенная схема фракционирования) было установлено, что он описывает качественные изменения ОВ в разных типах почв Центра Русской равнины при разном землепользовании практически так же, как и индекс С ЛФ /С Ил (рис. 6).

2,0

-

♦ Дерново-подзолистые (r = 0.84)

-

□ Серые лесные (r = 0.97)

▲ Черноземы (r = 0.88)

0,0 “I---------------------------------1---------------------------------1---------------------------------1---------------------------------1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

С ЛФ /С Ил

Рис. 6. Коэффициенты корреляции индексов С ЛФ /С Ил и С Ост /С Ил в основных типах почв Центра Русской равнины: дерново-подзолистые (n = 9); серые лесные (n = 7); черноземы (n = 12).

Fig. 6. Correlation coefficients between the C LF /C Clay and C Res /C Clay indices in the main soil types of the Central Russian Plain: Albeluvisols (n = 9); Phaeozems (n = 7); Chernozems (n = 12).

Более того, сравнительный анализ индексов С ЛФ /С Ил и C Ост /C Ил по данным полной схемы фракционирования показал очень тесную корреляцию между ними.

Коэффициент корреляции (r) между двумя индексами увеличивается в ряду: дерново-подзолистые (0.84) < черноземы (0.88) < серые лесные (0.97).

Таким образом, схема Травниковой и др. (1992), на наш взгляд, имеет явное преимущество перед таковой Cambardella and Elliott (1992), хотя и она обладает недостатком, заключающимся в относительно высокой гетерогенности фракции Остаток (ЛФ + песок + пыль), следствием чего является недооценка стабильной части ОВ.

Ранее было показано, что достаточно существенное количество стабильного ОВ (минерально-ассоциированного) сосредоточено в пылеватых фракциях, которые при полной схеме фракционирования попадают в Остаток (Артемьева, 1991; Артемьева и др., 1991; Куваева, Фрид, 2002; Титова и др.,1989; Травникова, Титова, 1978; Артемьева, Кириллова, 2017). Соответственно, включение пылеватой фракции или ее части (1–10 мкм) в состав МАОМ позволит снизить степень гетерогенности фракции Остаток и выделить стабильное ОВ практически в полном объеме. Учитывая, что в отечественном почвоведении содержание физической глины (10 мкм) является ключевым индикатором, дифференцирующим почвы по гранулометрическому составу, использование С физ. глина в качестве стабильной составляющей ОВ вместо С Ил представляется теоретически обоснованным и весьма перспективным. Следовательно, индекс С Ост /С физ. глина может рассматриваться как более приемлемый для целей длительного мониторинга ОВ почвы по сравнению с индексом C Ост /C Ил .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что в обоих индексах CОст/CИл и СОст/Сфиз. глина первоначальная идея Тейта о наличии трансформируемой и нетрансформируемой частей ОВ, а также представление о почве как о системе продуктов органоминерального взаимодействия (Травникова, Шаймухаметов, 2000) реализуются в бóльшей степени по сравнению с используемым в иностранной литературе индексом СРОМ/СМАОМ. Тем не менее, оценить валидность и надежность этого теоретического вывода возможно только при сравнительной экспериментальной апробации указанных показателей в условиях длительных полевых опытов на различных типах почв.