Лактатемия как возможный фармакологический маркер радиорезистентности при действии ингибитора NOS Т1023

Автор: Макарчук В.М., Филимонова М.В., Филимонов А.С., Шевченко Л.И., Изместьева О.С., Сабурова А.С.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования являлось изучение динамики лактатемии и кислотно-основного состояния как возможного показателя гипоксического и радиозащитного действия ингибитора синтаз оксида азота (NOS) Т1023. Методы исследования включали оценку содержания лактата, газового и кислотно-основного состава артериальной крови и сопоставление этих данных с кардиоваскулярными и противолучевыми эффектами соединения Т1023. Результаты исследований показали, что динамика содержания лактата и компенсаторных сдвигов в газовом и кислотно-основном составе, препятствующих развитию ацидоза, детально отражали гипоксическое действие Т1023 и отчётливо коррелировали с кардиоваскулярными эффектами, индуцирующими транзиторную гипоксию. Сопоставление этих данных с радиобиологическими эффектами Т1023 показало наличие выраженной корреляции между противолучевым действием Т1023 и индуцированной им лактатемией. При этом выявленная взаимосвязь количественно описывалась простыми линейными моделями. Полученные данные показывают, что использованные доступные лабораторные методы адекватно отражают гипоксическое и радиозащитное действие ингибитора NOS Т1023 в динамике. Это свидетельствует о том, что лактатемия может являться фармакологическим маркером изменения радиорезистентности. Полная верификация такого маркера, потенциально, может позволить Т1023 преодолеть существующие препятствия клинических испытаний радиопротекторов.

Ингибиторы nos, гипоксический радиопротектор, лактатемия, кислотно-основное состояние, фармакологический маркер

Короткий адрес: https://sciup.org/170171519

IDR: 170171519 | УДК: 615.849.015.25:546.172.6-31 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-1-45-56

Текст научной статьи Лактатемия как возможный фармакологический маркер радиорезистентности при действии ингибитора NOS Т1023

При испытаниях и нормативном утверждении лекарственных средств (ЛС), предназначенных для профилактики и лечения опасных для жизни человека состояний, вызванных высокотоксичными воздействиями, такими как ионизирующее излучение, основной проблемой является ограничение возможности их клинического изучения [1]. Если исследования переносимости и безопасности таких ЛС для человека проводятся с участием здоровых добровольцев, то прямые клинические исследования их лечебно-профилактической эффективности в отношении, например, острой лучевой болезни уже не представляются возможными. Наиболее приемлемым путём преодоления этого препятствия в настоящее время является доклиническое обоснование и верификация фармакологических маркеров специфической активности таких ЛС, позволяющих экстраполяцию противолучевых эффектов на человека.

В области наших научных и прикладных интересов уже длительное время находятся вопросы фармакологии модификаторов эндогенного синтеза оксида азота [2]. В частности, в лаборатории радиационной фармакологии МРНЦ им. А.Ф. Цыба было показано, что оригинальный ингибитор NOS – 1-изобутаноил-2-изопропилизотиомочевины гидробромид (далее – соединение Т1023) – проявляет выраженную активность, характерную для гипоксических радиопротекторов [3]. Имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные данные, отражающие

Макарчук В.М. – ст. научн. сотр., к.б.н.; Филимонова М.В. * – зав. лаб., д.б.н.; Филимонов А.С. – науч. сотр.; Шевченко Л.И. – вед. научн. сотр., к.х.н.; Изместьева О.С. – вед. научн. сотр., к.б.н.; Сабурова А.С. – научн. сотр. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

высокую радиозащитную эффективность и относительную безопасность Т1023 [4], а также его способность к избирательной противолучевой защите немалигнизированных тканей [5] свидетельствуют о перспективности дальнейшей разработки этого соединения как в качестве радиопротектора, так и в качестве ЛС профилактики осложнений лучевой терапии.

В этой связи, актуальность приобретает вопрос идентификации фармакологических маркеров радиозащитной активности соединения Т1023. Исходя из молекулярных и физиологических механизмов его действия – ингибирование NOS и индукция тканевой гипоксии, возможными маркерами противолучевой активности Т1023 может являться количественный уровень эндогенного синтеза NO или содержание O 2 в тканях. Но имеющиеся методы точного количественного измерения NO и pO 2 в тканях (полярография, флуоресцентная оксиметрия, ЭПР-спектрометрия) применительно к человеку требуют достаточно редкого оборудования, сертифицированного к клиническому применению, а сам процесс измерений при этом является нестандартной инвазивной процедурой, сопряжённой с соответствующими рисками. Вместе с тем, в клинико-лабораторной диагностике широко применяется другое исследование, которое, по нашему мнению, может быть использовано для выявления как гипоксического действия, так и противолучевой активности соединения Т1023.

При ограничении доставки O 2 в митохондрии возрастает активность анаэробного гликолиза, конечным продуктом которого является пировиноградная кислота. В условиях дефицита O 2 происходит восстановление пирувата до лактата [6, 7]. Увеличение содержания лактата в крови является одним из наиболее ранних признаков неадекватного снабжения тканей O 2 и развития тканевой гипоксии [8, 9]. Поскольку избыточная продукция лактата может развиваться при многих патологиях, методы исследования лактатемии и изменений газового состава и кислотноосновного равновесия крови являются общепринятыми диагностическими стандартами.

Целью данной работы являлось изучение влияния соединения Т1023 на содержание лактата, газовый и кислотно-щелочной состав крови животных и экспериментальная оценка возможности использования уровня лактатемии в качестве фармакологического маркера радиорезистентности при действии Т1023.

Материалы и методы

Изучаемые соединения . Для проведения исследований субстанция Т1023 была наработана и стандартизирована в лаборатории радиационной фармакологии МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. В качестве препарата-сравнения в работе использовали 5-метокситриптамин (мексамин; Sigma Aldrich, США), являющийся известным серотонинергическим гипоксическим радиопротектором [10]. Применяли Т1023 и мексамин внутрибрюшинно (в/б) в виде 0,2-1,5% асептических водных растворов, которые изготавливали непосредственно перед введением на основе 0,9% раствора натрия хлорида (Дальхимфарм, РФ).

Лабораторные животные. Исследования выполнены на 75 самцах крыс линии Wistar в возрасте 2,5-3,0 месяцев с массой тела 250-330 г. Животные были получены из питомника ФГБУН НЦБМТ ФМБА России, имели ветеринарный сертификат и прошли карантин в виварии МРНЦ. Содержались животные в клетках Т-4 в условиях естественного освещения с принудительной 10-кратной вентиляцией, при температуре 18-20 °C и относительной влажности воздуха 40-70%, на подстиле из древесных стружек, со свободным доступом к питьевой воде и брикетированному корму ПК-120-1 (Лабораторснаб, РФ). Работы с лабораторными животными бы- ли выполнены в соответствии с общепринятыми нормами обращения с животными, на основе стандартных операционных процедур, принятых в МРНЦ, которые соответствуют правилам Европейской конвенции ETS 123.

Операционные манипуляции, схемы экспериментов . Наркотизированному животному (тиопентал натрия 80 мг/кг в/б) проводили трахеотомию, устанавливали трахеостому и катетеризировали правую сонную артерию. Через 30 мин после завершения этих манипуляций у всех животных определяли частоту дыхательных движений (ЧДД) и производили забор крови (0,25 мл) из правой сонной артерии для определения исходных показателей. Затем животным опытных групп вводили однократно в/б растворы Т1023 или мексамина, а контрольным крысам – эквивалентные объёмы физиологического раствора. Через 5-120 мин после инъекции (в зависимости от схемы опытов) у всех животных проводили повторное определение ЧДД и повторный забор артериальной крови. Плановую эвтаназию проводили путём воздушной эмболии под тиопенталовым наркозом.

Клинико-лабораторные исследования . Изучение кислотно-щелочного и газового состава артериальной крови животных проводили на анализаторе ABL80 FLEX CO-OX (Radiometer Medical ApS, Дания) сразу после забора крови. В пробах измеряли и рассчитывали: напряжение кислорода ( p a O 2 ) и углекислого газа ( p a CO 2 ), концентрацию гемоглобина ( cHb ), сатурацию гемоглобина ( s a O 2 ), содержание оксигемоглобина ( FO 2 Hb ) и метгемоглобина ( FCOHb ), концентрацию ионов бикарбоната ( cHCO 3 ), избыток или дефицит буферных оснований ( cBase ), кислотность ( pH ). Концентрацию лактата в сыворотке артериальной крови определяли в течение 30 мин после забора пробы с помощью биохимического анализатора Randox RX Monza (Randox, Великобритания).

Статистический анализ . Для всех экспериментальных данных были рассчитаны стандартные параметры вариационной статистики и их величины приведены в виде M ± SD. При парном сравнении значимость межгрупповых различий оценивали по U-критерию Манна-Уитни; при множественном – путём рангового дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса с применением Q-критерия Данна. Значимость регрессий оценивали по χ 2-критерию.

Результаты и обсуждение

В первой серии экспериментов проводили сравнительную оценку изменений лактатемии, газового и кислотно-щелочного состава артериальной крови крыс через 30 мин после однократного введения мексамина в эффективной радиозащитной дозе 20 мг/кг, и соединения Т1023 в дозах 25-150 мг/кг.

Результаты этих экспериментов показали (табл. 1), что мексамин и Т1023 в использованных дозах не оказывали какого-либо влияния на процессы оксигенации и кислородтранспортную функцию крови – содержание гемоглобина, оксигемоглобина и сатурация гемоглобина кислородом у подопытных крыс оставались на уровне, характерном для контрольных животных.

В то же время, индуцированная мексамином гипоксия через 30 мин после введения проявлялась значительным, более чем в 2 раза, повышением содержания лактата. Сдвиг гомеостаза в сторону ацидоза в этом случае предотвращался с участием всех компенсаторных механизмов. В первую очередь, на связывание ионов H+ расходовалась буферная система крови – наблюдалось существенное снижение cHCO 3 и общий баланс буферных оснований становился резко дефицитным ( cBase <0). Полная компенсация снижения pH у этих животных достигалась с выраженным участием респираторного механизма.

Таблица 1

Показатели содержания лактата, газового и кислотно-щелочного состава в артериальной крови крыс Wistar в контроле и при воздействии мексамина и соединения Т1023 (5-7 животных в группе)

|

Показатели |

Время, |

Контроль |

Мексамин, |

Соединение Т1023 |

|||

|

мин |

20 мг/кг |

25 мг/кг |

40 мг/кг |

75 мг/кг |

150 мг/кг |

||

|

Лактат, мМ/л |

0 30 |

17,7±3,9 18,9±5,4 |

18,6±3,0 41,0±7,5 * |

20,7±4,8 24,9±7,2 |

17,2±3,3 25,8±7,9 |

20,2±2,3 40,5±8,2 * |

19,1±3,3 38,8±9,1 * |

|

p a CO 2 , мм Hg |

0 30 |

45,2±1,3 47,3±2,1 |

44,5±1,0 35,1±1,6 * |

44,3±2,5 40,6±3,3 |

42,9±2,3 36,8±4,1 * |

45,6±1,3 32,8±2,0 * |

44,4±2,2 33,0±1,8 * |

|

p a O 2 , мм Hg |

0 30 |

89,3±5,3 101,0±13,5 |

83,3±9,3 94,0±15,5 |

85,8±3,8 104,2±11,2 * |

86,7±6,9 99,7±5,2 * |

89,2±6,1 113,4±8,8 * |

82,0±5,1 111,8±7,2 * |

|

cHb, г/л |

0 30 |

15,0±0,8 15,4±0,7 |

15,4±0,9 16,4±1,0 |

15,7±0,6 16,5±1,1 |

15,2±0,6 16,6±1,3 |

16,2±1,1 17,4±1,8 |

14,8±1,2 15,8±1,2 |

|

s a O 2 , % |

0 30 |

97,5±2,6 99,6±2,1 |

94,6±2,8 94,9±5,7 |

95,8±2,3 98,8±3,2 |

95,6±2,5 97,3±1,6 |

97,4±2,0 98,7±1,8 |

96,7±2,2 99,0±2,5 |

|

FO 2 Hb, % |

0 30 |

95,4±2,4 97,2±1,9 |

92,2±2,8 93,0±5,3 |

93,2±1,3 96,6±3,6 |

91,9±3,9 95,6±2,5 |

95,4±1,9 97,9±2,8 |

94,9±2,9 97,6±3,4 |

|

FCOHb, % |

0 30 |

1,4±0,2 1,3±0,2 |

1,2±0,2 1,0±0,1 |

1,3±0,2 1,2±0,2 |

1,2±0,2 1,2±0,2 |

1,2±0,1 1,1±0,4 |

1,1±0,3 1,1±0,3 |

|

ЧДД, мин-1 |

0 30 |

82,0±8,0 80,0±9,2 |

75,5±14,7 68,5±15,8 |

82,4±7,4 73,2±15,8 |

80,3±11,8 72,0±15,3 |

73,6±10,0 66,8±10,0 |

79,7±11,3 69,5±11,3 |

|

pH |

0 30 |

7,39±0,02 7,39±0,01 |

7,38±0,01 7,33±0,03 * |

7,39±0,04 7,36±0,05 |

7,37±0,01 7,37±0,08 |

7,37±0,01 7,41±0,06 |

7,38±0,02 7,39±0,03 |

|

cHCO 3 , мМ/л |

0 30 |

25,5±0,4 26,0±0,6 |

24,9±0,9 19,3±2,4 * |

24,9±1,1 21,8±0,5 * |

24,7±0,7 21,0±1,1 * |

25,2±0,6 20,1±0,9 * |

25,0±0,8 20,6±1,1 * |

|

cBase, мМ/л |

0 30 |

2,30±0,62 3,00±0,87 |

3,03±0,59 -5,65±2,60 * |

0,02±0,93 -2,62±1,16 * |

0,58±2,69 -1,80±2,76 |

1,30±1,32 -2,34±1,09 * |

0,93±1,24 -2,83±0,98 * |

Примечание: * – статистически значимое различие (p<0,05) с исходным значением показателя по U-критерию Манна-Уитни.

Бикарбонатный буфер, связывая H+, высвобождает в кровь углекислый газ:

HCO 3 - + H+ ↔ H 2 CO 3 ↔ CO 2 + H 2 O. (1)

При этом, возрастание в крови содержания CO 2 стимулирует активность дыхательного центра и усиливает лёгочную вентиляцию. У животных это не повышало ЧДД, но через 5-10 мин после введения мексамина или Т1023 у подопытных крыс объективно возрастала амплитуда экскурсии грудной клетки и брюшной стенки. При этом, усиление альвеолярной вентиляции вы-раженно, на 20-30%, снижало содержание CO 2 ( p a CO 2 ), и в несколько меньшей степени, на 10-15%, повышало содержание O 2 ( p a O 2 ) в артериальной крови этих животных. Поскольку выведение молекулы CO 2 эквивалентно выведению иона H+ (1), этот механизм уже обеспечивал полную компенсацию кислотно-основного состояния при избыточной продукции лактата – значения pH сохранялись в пределах нормы.

В целом, аналогичные изменения в различной степени выраженности наблюдались и у крыс через 30 мин после введения Т1023 в дозах 25-150 мг/кг. При дозах Т1023, не обладающих радиозащитным действием (25 мг/кг), и минимальных радиозащитных дозах (40 мг/кг) возрастание лактатемии оставалось в пределах статистической тенденции, а компенсаторные сдвиги со стороны систем регуляции гомеостаза носили ограниченный характер. Но при применении в оптимальной радиозащитной дозе (75 мг/кг) и сверхоптимальной дозе (150 мг/кг) соединение Т1023 вызывало у крыс такие же по характеру и выраженности изменения, какие были индуцированы мексамином в эффективной радиозащитной дозе 20 мг/кг.

Полученные данные свидетельствуют, что, несмотря на различие молекулярных механизмов действия, соединение Т1023 – ингибитор NOS, блокирующий NOS/sGC/cGMP – путь релаксации сосудов, и мексамин – агонист 5HT2-рецепторов, активирующий вазопрессорный PLC/IP3/PKC-путь, имеют общий физиологический механизм действия и реализуют свои противолучевые эффекты преимущественно гипоксическим путём.

Во второй серии экспериментов изучали динамику содержания лактата, газового и кислотно-щелочного состава артериальной крови крыс при однократном воздействии Т1023 в оптимальной радиозащитной дозе 75 мг/кг.

В работе [3] мы показали, что соединение Т1023 в радиозащитных дозах оказывает выраженное и длительное сосудосуживающее действие, за счёт чего способно значительно (в 2 раза) ограничивать интенсивность системного кровотока и, таким образом, судя по всему, индуцировать развитие транзиторной гипоксии. Циркуляторная депрессия при введении соединения Т1023 проявляется в течение первых 5-10 мин после инъекции и начинает ослабевать через 75-100 мин по мере ослабления действия исследуемого вещества и нормализации тонуса сосудов.

Между такой динамикой кардиоваскулярных эффектов и наблюдавшимися изменениями лактатемии, газового и кислотно-основного состава артериальной крови крыс, индуцированными Т1023 в эффективной радиозащитной дозе (табл. 2), прослеживалось отчётливое соответствие. Значительное повышение содержания лактата наблюдалось уже через 5 мин после инъекции Т1023. Баланс кислотно-основного состояния животных в этот момент поддерживался только ресурсами буферных систем крови, поэтому компенсация была неполной – отмечался сдвиг pH в сторону ацидоза. И, хотя к 15-й минуте уровень лактатемии ещё больше возрастал, участие в балансе уже и респираторного механизма с этого момента и до конца опыта обеспечивало нормальные показатели pH . Повышенное содержание лактата, подобно циркуляторной депрессии, поддерживалось до 90-й минуты, возвращение к естественному уровню лактатемии отмечалось к 120-й минуте наблюдения.

Таблица 2 Динамика содержания лактата, газового и кислотно-щелочного состава в артериальной крови крыс Wistar в контроле и при воздействии соединения Т1023 в дозе 75 мг/кг (5-7 животных в группе)

|

Показатель |

Группа |

Исходно |

5 минут |

15 минут |

30 минут |

60 минут |

90 минут |

120 минут |

|

Лактат, мМ/л |

Контроль Т1023 |

17,7±3,9 20,2±2,3 |

15,35±3,7 27,2±3,4 * |

17,5±5,2 38,8±6,7 * |

18,9±5,4 40,5±8,2 * |

17,1±5,7 32,5±9,2 * |

15,1±7,1 25,9±5,7 * |

14,7±6,7 23,9±7,2 |

|

p a CO 2 , мм Hg |

Контроль Т1023 |

43,0±5,3 44,4±3,8 |

43,9±1,8 43,9±4,4 |

44,7±2,1 37,6±3,8 * |

44,4±2,1 31,9±3,8 * |

44,6±1,8 37,4±3,3 * |

43,5±1,3 39,3±6,1 |

42,5±3,9 38,9±6,6 |

|

p a O 2 , мм Hg |

Контроль Т1023 |

90,6±6,2 87,2±7,9 |

91,7±7,0 89,8±6,2 |

95,8±8,8 99,3±11,3 |

103,0±17,6 101,2±13,6 |

99,0±11,2 99,3±13,2 |

104,2±8,7 101,8±15,1 |

106,4±11,0 105,8±9,0 |

|

cHb, г/л |

Контроль Т1023 |

15,5±1,0 15,1±1,0 |

16,0±0,8 15,7±0,6 |

15,5±1,0 15,7±0,9 |

14,9±0,9 15,3±1,2 |

15,1±0,8 15,2±1,0 |

14,3±0,7 14,9±1,0 |

13,8±1,3 14,6±1,0 |

|

s a O 2 , % |

Контроль Т1023 |

97,9±1,5 96,8±1,7 |

97,2±1,8 96,0±2,4 |

98,7±1,4 98,7±1,6 |

98,8±2,5 99,2±2,4 |

99,4±1,0 98,8±2,3 |

100,3±1,6 99,5±1,6 |

100,3±1,7 100,2±2,2 |

|

FO 2 Hb, % |

Контроль Т1023 |

95,5±2,4 93,4±5,7 |

95,1±1,6 94,0±3,8 |

96,2±1,2 95,4±3,0 |

96,2±2,4 96,7±2,4 |

97,8±1,7 95,8±2,3 |

97,8±1,3 96,8±2,2 |

97,1±1,5 97,7±0,9 |

|

FCOHb, % |

Контроль Т1023 |

1,5±0,3 1,2±0,3 |

1,2±0,1 1,2±0,2 |

1,4±0,2 1,4±0,5 |

1,4±0,2 1,2±0,2 |

1,4±0,3 1,3±0,2 |

1,2±0,4 1,1±0,3 |

1,3±0,3 1,1±0,3 |

|

ЧДД, мин-1 |

Контроль Т1023 |

82,8±7,6 73,3±6,9 |

80,0±17,8 75,5±6,4 |

78,0±11,4 70,7±8,2 |

78,0±10,2 66,7±13,2 |

76,0±9,9 61,3±17,0 |

75,6±9,7 59,0±17,0 |

72,8±9,8 58,7±17,5 |

|

pH |

Контроль Т1023 |

7,39±0,01 7,38±0,01 |

7,39±0,02 7,33±0,02 * |

7,38±0,02 7,39±0,04 |

7,38±0,02 7,40±0,05 |

7,38±0,02 7,37±0,05 |

7,39±0,04 7,37±0,04 |

7,38±0,03 7,39±0,04 |

|

cHCO 3 , мМ/л |

Контроль Т1023 |

24,5±2,9 24,8±1,1 |

26,1±1,8 22,4±1,9 * |

26,2±2,0 20,7±1,4 * |

25,7±2,0 18,4±0,8 * |

26,0±1,5 20,7±1,1 * |

25,5±2,6 21,0±1,5 * |

24,4±3,4 21,6±1,3 |

|

cBase, мМ/л |

Контроль Т1023 |

0,10±2,49 0,44±1,04 |

1,23±1,72 -3,06±1,84 * |

1,18±1,85 -2,50±0,69 * |

0,70±2,01 -4,30±0,44 * |

1,06±1,42 -3,90±2,01 * |

0,70±2,78 -3,70±2,09 * |

-0,44±3,23 -3,10±1,98 |

Примечание: * – статистически значимое различие (p<0,05) с контролем по U-критерию Манна-Уитни.

Совокупность этих данных свидетельствует в пользу доминирования гипоксического механизма в реализации противолучевого действия соединения Т1023. Кроме того, эти результаты подтверждают, что воздействие соединения Т1023 в оптимальной радиозащитной дозе 75 мг/кг (менее 1/4 ЛД 10 ), реализующее высокоэффективное противолучевое действие (ФИД – 1,4-1,8 [4]), является относительно безопасным. Все кардиоваскулярные эффекты (рис. 1) и изменения кислотно-основного состояния (табл. 2), индуцированные Т1023, носят транзиторный, компенсированный характер и без какой-либо фармакологической коррекции самостоятельно регрессируют по мере ослабления сосудосуживающего и гипоксического действия.

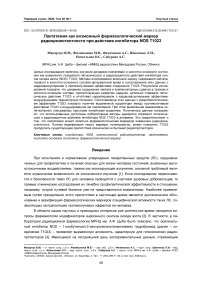

Рис. 1. (А) Влияние соединения Т1023 в дозе 75 мг/кг при однократном в/б введении в различные сроки до облучения на число селезёночных эндоколоний (КОЕ-С-8) у самцов мышей F 1 (CBA x C57BL 6j ) на 8-е сутки после воздействия у -излучения в дозе 6 Гр (из работы [11]). (Б) Те же экспериментальные данные по числу КОЕ-С-8 в зависимости от изменения лактатемии у крыс в различные сроки после воздействия Т1023 в дозе 75 мг/кг (из табл. 3). Прямая – график соответствующей линейной регрессии.

Таблица 3

Относительная динамика лактатемии (%) в артериальной крови крыс Wistar в контроле и при воздействии различных доз соединения Т1023 (6-7 животных в группе)

|

Время, мин |

Контроль |

Т1023 |

|||

|

25 мг/кг |

40 мг/кг |

75 мг/кг |

150 мг/кг |

||

|

0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

5 |

89,3±13,6 |

94,5±30,7 |

114,9±47,5 |

135,5±19,0 * |

165,4±25,0 * |

|

15 |

93,8±11,2 |

127,4±33,7 |

152,6±42,5 * |

191,9±24,3 * |

200,5±31,1 * |

|

30 |

102,2±10,5 |

123,3±42,3 |

148,3±40,8 * |

203,5±49,8 * |

205,4±42,5 * |

|

60 |

92,1±12,2 |

107,4±28,3 |

135,7±46,0 |

166,5±50,4 * |

165,2±33,3 * |

|

90 |

87,5±20,8 |

89,4±18,9 |

119,2±35,5 |

143,6±35,3 * |

153,7±38,9 * |

|

120 |

84,6±19,2 |

78,0+10,6 * |

113,9±43,3 |

120,6±45,7 |

147,5±18,4 * |

Примечание: * – статистически значимое различие (p<0,05) с исходным значением по Q-критерию Данна.

В третьей серии экспериментов нами предпринята попытка оценить, насколько изменение уровня лактата может отражать изменение радиорезистентности биологических объектов. Для этого изучали динамику лактатемии у крыс при однократном введении соединения Т1023 в различных дозах и сопоставляли эти данные с полученными ранее результатами радиобиологических исследований. Как показано в табл. 3, при однократном введении Т1023 в дозах 25-150 мг/кг максимальный уровень лактатемии наблюдался через 15-30 мин после инъекции. Выраженность и длительность гиперлактатемии напрямую зависели от дозы Т1023. При низкой, не- эффективной дозе Т1023 (25 мг/кг) значимого повышения содержания лактата не наблюдалось, а в конце наблюдения отмечалась статистически значимая гиполактатемия. При минимальной радиозащитной дозе Т1023 (40 мг/кг) наблюдалось умеренное (до 45-50%) и краткосрочное (на 15-30-й мин) повышение содержания лактата. При оптимальной радиозащитной дозе Т1023 (75 мг/кг) существенное возрастание лактатемии (на 45-105%) прослеживалось в период с 15 по 90 минуту, а при сверхоптимальной дозе Т1023 (150 мг/кг) такой уровень повышения лактата отмечался на всех сроках наблюдения.

Эти данные позволили провести предварительную оценку взаимосвязи лактат-радиоре-зистентность. В исследованиях временной зависимости радиозащитного действия Т1023 мы показали [11], что его эффективность существенно различалась в разные сроки после инъекции (рис. 1A): нарастала в первые 15 мин, далее до 90-й мин оставалась почти неизменной (с умеренным максимумом на 30-й мин) и ослабевала к 120-й мин. Сопоставление этих данных с динамикой лактатемии при применении соединения Т1023 в соответствующей дозе (табл. 3 и рис. 1Б) позволило выявить отчётливую корреляцию между уровнем лактатемии и радиозащит-ным действием, которая описывается с высоким уровнем статистической значимости (p<0,001) линейной регрессией.

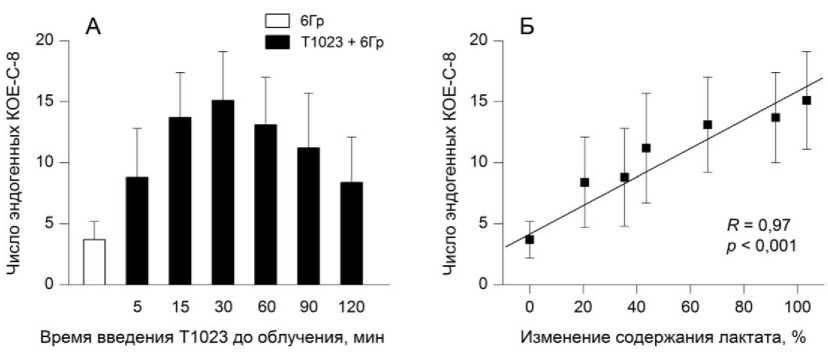

Рис. 2. (А, В) Влияние соединения Т1023 в дозах 25-200 мг/кг при однократном в/б введении за 30 мин до облучения на выживаемость ГКО клеток у мышей F 1 (CBA x C57BL 6j ) при воздействия у -излучения в дозе 5 Гр (А) и 30-суточную выживаемость мышей F 1 (CBA x C 57 BL6 j ) при воздействия у -излучения в дозе 10 Гр (В) (из работы [4]). (Б, Г) Те же экспериментальные данные по выживаемости ГКО клеток (Б) и 30-суточной выживаемости мышей (Г) в зависимости от изменения лактатемии у крыс через 30 мин после воздействия соответствующих доз Т1023 (из табл. 3). Прямые – графики соответствующей линейно-логарифмической и линейной регрессии.

Совокупность данных о радиозащитном действии соединения Т1023 позволяет оценить взаимосвязь лактат-радиорезистентность и с учётом дозовой зависимости противолучевых эффектов этого вещества. В работе [4] мы показали, что минимальное значимое противолучевое действие Т1023 проявляется при введении в дозах порядка 40 мг/кг, затем радиозащитный эффект возрастает с повышением дозы Т1023 и выходил на плато в области 75 мг/кг, дальнейшее повышение дозы Т1023 не усиливало его противолучевое действие (рис. 2А и 2В).

Сопоставление этих экспериментальных данных с уровнями лактатемии через 30 мин после инъекции Т1023 в разных дозах (табл. 3) показывает, что прослеживается отчётливая корреляция между уровнем лактатемии и выраженностью радиозащитного действия, которое оценивали по выживаемости гемопоэтических колониеобразующих (ГКО) клеток (рис. 2Б), и 30-суточной выживаемости мышей (рис. 2Г). Причём, выявленная зависимость с высоким уровнем статистической значимости (p<0,01) описывается линейно-логарифмической и линейной регрессиями.

Таким образом, результаты первичного сопоставления лактатемии с радиобиологическими эффектами показывают наличие выраженной корреляции противолучевого действия Т1023 с индуцированными изменениями содержания лактата. При этом количественная взаимосвязь между лактатемией и различными измеряемыми радиобиологическими эффектами надёжно укладывается в рамки простых линейных моделей. Это, по нашему мнению, служит весомым аргументом в пользу того, что лактатемия может являться реальным фармакологическим маркером противолучевой активности Т1023, отражающим индуцированные им изменения радиорезистентности биологических объектов.

Радиорезистентность является сравнительной характеристикой, и её изменения возможно оценивать только в порядковых категориях. И, исходя из полученных в этой работе количественных соотношений, изменения радиорезистентности подопытных животных, индуцированные Т1023, в первом приближении можно классифицировать по 4-м категориям уровня изменения лактатемии (табл. 4), характеризующимся качественным возрастанием радиозащитного эффекта.

Таблица 4

Возможная классификация индуцированных соединением Т1023 изменений радиорезистентности по изменению лактатемии

|

Степень |

Изменение лактатемии |

Радиорезистентность |

30-суточная выживаемость мышей при 10 Гр |

|

0 |

Уменьшение или возрастание до 35% |

Естественный уровень |

0% |

|

1 |

Возрастание на 40-60% |

Минимально значимое повышение |

20-30% |

|

2 |

Возрастание на 65-85% |

Среднее эффективное повышение |

40-50% |

|

3 |

Возрастание на 90-120% |

Максимальное повышение |

60-80% |

Заключение

Таким образом, результаты, полученные в этой работе, свидетельствуют, что динамика лактатемии, газового и кислотно-основного состава крови достаточно адекватно отражает гипоксический механизм действия ингибитора NOS Т1023, мексамина и, возможно, других вазоактивных гипоксических радиопротекторов.

Сопоставление лактатемии с радиобиологическими эффектами, проведённое на данном этапе исследований, выявило наличие выраженной корреляции противолучевого действия Т1023 с индуцированными изменениями содержания лактата, и такая взаимосвязь описывается простыми линейными моделями. Таким образом, лактатемия может являться фармакологическим маркером противолучевой активности Т1023, отражающим изменения радиорезистентности.

При дальнейшей фармакологической разработке соединения Т1023 в качестве радиопротектора необходима полноценная доклиническая верификация этого маркера на моделях, близких по физиологическим и радиобиологическим характеристикам к человеку. Использованный метод оценки, потенциально, может позволить новому радиопротектору преодолеть существующие принципиальные препятствия клинических испытаний.

Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-34-00372 мол-а.

Список литературы Лактатемия как возможный фармакологический маркер радиорезистентности при действии ингибитора NOS Т1023

- Singh V.K., Seed T.M. A review of radiation countermeasures focusing on injury-specific medicinals and regulatory approval status: part I. Radiation subsyndromes, animal models and FDA-approved counter-measures //Int. J. Radiat. Biol. 2017. V. 93, N 9. P. 851-869.

- Проскуряков С.Я., Кучеренко Н.Г., Тришкина А.И., Филимонова М.В., Шевчук А.Г., Штейн Л.В., Верховский Ю.Г., Коноплянников А.Г., Мандругин А.А., Федосеев В.М., Скворцов В.Г. NO-ингибирующая и вазотропная активность некоторых соединений, содержащих тиоамидиновую группу //Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2002. Т. 134, № 10. С. 393-396.

- Филимонова М.В., Шевченко Л.И., Трофимова Т.П., Макарчук В.М., Шевчук А.С., Лушникова Г.А. К вопросу о механизме радиозащитного действия ингибиторов NO-синтаз //Радиац. биология. Радиоэкология. 2014. Т. 54, № 5. С. 500-506.

- Филимонова М.В., Шевченко Л.И., Макарчук В.М., Чеснакова Е.А., Изместьева О.С., Корнеева Т.С., Филимонов А.С. Радиозащитные свойства ингибитора NO-синтаз Т1023: I. Показатели противолучевой активности и взаимодействие с другими радиопротекторами //Радиац. биология. Радио-экология. 2015. Т. 55, № 3. С. 250-259.

- Филимонова М.В., Самсонова А.С., Корнеева Т.С., Шевченко Л.И., Сабуров В.О., Филимонов А.С. Противолучевые эффекты ингибитора синтаз оксида азота Т1023 в нормальных и малигнизиро-ванных тканях //Радиация и риск. 2018. Т. 27, № 4. С. 155-169.

- Шмидт Р.Ф., Тевс Г. Физиология человека. Том 2 /пер. с англ. Н.Н. Алипова, О.В. Левашова, М.С. Морозовой /под ред. П.Г. Костюка. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 314 с.

- Бочков В.Н., Добровольский А.Б., Кушлинский Н.Е., Логинов В.А., Панченко Е.П., Ратнер Е.И., Творогова М.Г., Титов В.Н., Ткачук В.А. Клиническая биохимия. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 512 с.

- Дементьева И.И. Лабораторная диагностика и клиническая оценка нарушений гомеостаза у больных в критическом состоянии. М.: Российский научный центр хирургии РАМН, 2005. 85 с.

- Шейд П. Фундаментальная и клиническая физиология. Раздел 11. Кислотно-щелочное равновесие /пер. с англ. И.С. Киселёвой, М.А. Каменской /под ред. А.Г. Камкина, А.А. Каменского. М.: Академия, 2003. с. 840-858.

- Рождественский Л.М., Федотова М.И., Романов А.И., Белоусова О.И. О путях реализации и механизмах противолучевого действия РС-10, меркамина и мексамина //Радиац. биология. Радиоэкология. 2017. Т. 57, № 5. С. 540-544.

- Макарчук В.М., Филимонова М.В., Изместьева О.С., Чеснакова Е.А., Самсонова А.С., Корнеева Т.С., Шевченко Л.И., Филимонов А.С. Радиозащитные свойства ингибитора NO-синтаз Т1023: III. Механизмы противолучевого действия in vivo //Радиац. биология. Радиоэкология. 2016. Т. 56, № 6. С. 590-597.