Ландшафтно-биотопическое распределение жужелиц Самурского бассейна

Автор: Багирова А.И.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучены основные закономерности ландшафтно-биотопического распределения жужелиц долины Самура. Изучен видовой состав, численность, биотопическое распределение и сезонная динамика активности жужелиц в 12, характерных для района исследования биотопах. Проведен сравнительный анализ комплексов жужелиц в различных ландшафтных биотопах.

Жужелицы, биотоп, ландшафт, сезонная динамика

Короткий адрес: https://sciup.org/148199570

IDR: 148199570 | УДК: 591.5

Текст научной статьи Ландшафтно-биотопическое распределение жужелиц Самурского бассейна

Жу желицы являются активными элементами почвенной мезофауны, занимая ведущее положение во всех наземных экосистемах, от уровня моря до вечных снегов, как по числу видов, так и по количеству особей в популяциях.

Многие виды жужелиц обитают на определенных типах почв. Стенотопность этих видов успешно используется при диагностике почвеннорастительных условий, так как многие жужелицы — неспециализированные хищники, распространение которых зависит прежде всего от абиотических факторов среды. Они являются надежными индикаторами экологической обстановки среды обитания, хорошо реагирующими на изменение солевого и гидротермического режимов почвы, ее механического состава, рельефа местности, растительного покрова и других сукцессионных изменений ландшафтов [1-3, 4].

В то же время, будучи многочисленными по своему видовому составу, жужелицы в своем большинстве не имеют тесной зависимости от каких-либо узко специализированных факторов, что делает их удобным материалом для биоценотических исследований [5, 6].

Изучение ландшафтно-биотопического распределения жужелиц проводилось рядом авторов [2, 3, 6-10].

В настоящей работе приведены основные особенности закономерностей ландшафтно-биотопического распределения жужелиц долины Самура.

Дельта р. Самур расположена на территории Дагестана и Азербайджана. Она занимает южную часть Приморской низменности Дагестана и северную часть Самур-Дивичинской низменности Азербайджана, генетически и морфологически представляющих собой единое образование. Поскольку основные рукава р. Самур — Малый и Большой Самур — протекают по территории Дагестана, то обычно говорят о дельте Самура как о части Приморской низменности.

Приморская низменность представляет собой

пологонаклонную равнину, поднимающуюся от морского побережья к предгорьям. В ее основании залегают дислоцированные третичные отложения, на размытой поверхности которых находятся отложения древнекаспийских осадков, слагающих морские террасы. Морское побережье Приморской низменности — это своеобразный ландшафт, находящийся в зависимости от колебательных движений уровня моря.

Древнекаспийские осадки почти везде перекрыты чехлом более поздних континентальных делювиальных и аллювиальных отложений — суглинков, супесей, мощность которых местами достигает 3-5 м. Террасы на Приморской низменности являются результатом древнекаспийских трансгрессий. Первая терраса прослеживается на высоте 10-40 м, вторая — 50-80 м, третья — 100-110 м. В отдельных местах также отмечается терраса на высоте 200 м.

К югу от г. Дербента, в области нижнего течения рек Самур и Гюльгерычай при выходе их на равнину, вместо древнекаспийских отложений широкое развитие имеют галечники, слагающие как молодые, так и более древние речные террасы. В долине р. Самур выделяется 4, а в долине р. Гюльгерычай 3 надпойменные террасы, выраженные в рельефе в разной степени.

Современная дельта Самура образовалась в новокаспийское время [11]. Очертания береговой линии, существовавшей в течение первого цикла новокаспийской трансгрессии, примерно 4,5-5 тыс. лет назад свидетельствуют об отсутствии здесь сколько-нибудь выраженной речной дельты.

Водопроницаемые горизонты представлены преимущественно галечниками с линзами песка в них. Глины образуют водоупорное ложе реки, которая неоднократно врезалась в них, временами прекращая эрозионную работу и наполняя ложе осадками, представленными галечниками и конгломератами. Периоды врезания реки и периоды накопления неоднократно сменяли друг друга, что прослеживается в виде террас. Эти террасы сложены водонепроницаемыми галечниками и конгломератами, чередующимися с песками и песчаными суглинками. Вода, фильтруясь в них, стекает по направлению

уклона местности. Этим обусловлено наличие мно- Нами изучались видовой состав, численность, гочисленных подземных водных источников в биотопическое распределение и сезонная динамика дельте Самура. Все эти гидрогеологические особен- активности жужелиц в 12, характерных для района ности обуславливают ряд специфических черт, исследования, биотопах (табл.).

присущих водному балансу дельты.

Таблица. Ландшафтно-биотопическое распределение жужелиц

|

№ |

Наименование вида |

Количество особей в различных биотопах (экосистемах) |

|||||||||||

|

Интразональные |

Лесные |

Степные |

Луговые |

Антропогенные |

|||||||||

|

У м 2 >. g_b И |

V В я v Е s л |

sS 3 у и |

sS 3 S и СО V Е Ч и |

6 И „ v S 3 к 5 4 |

1 * Е ч 8 М Ь |

1 V о 3 М S о S 3 М д |

я 3 я £ § § Я я S' СО Ы |

5S Я Я ^ Я ж Ч о ° |

V S У и се °я |

СО и |

О О |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

1. |

Cicindela germanica L. |

4 |

2 |

2 |

1 |

||||||||

|

2. |

С. desertorum Dej. |

1 |

|||||||||||

|

3. |

Nebria nigerrima Chaud. |

1 |

|||||||||||

|

4. |

N. verticalis F.-W. |

2 |

|||||||||||

|

5. |

Notiophilus palustris Duft. |

1 |

|||||||||||

|

6. |

N. biquttatus Fabr. |

1 |

|||||||||||

|

7. |

Calosoma sycophanta L. |

1 |

|||||||||||

|

8. |

Carabus staehlini Ad. |

8 |

|||||||||||

|

9. |

C. convexus Fabr. |

8 |

28 |

23 |

2 |

1 |

4 |

||||||

|

10. |

С. hungaricus Fabr. |

3 |

|||||||||||

|

11. |

С. exaratus Quens. |

29 |

291 |

18 |

2 |

31 |

24 |

5 |

15 |

10 |

|||

|

12. |

С. adamsi Ad. |

13 |

12 |

9 |

1 |

3 |

5 |

7 |

1 |

||||

|

13. |

С. osseticus Ad. |

27 |

122 |

25 |

4 |

3 |

2 |

||||||

|

14. |

С. planipennis Chaud. |

3 |

3 |

||||||||||

|

15. |

С. clypeatus Ad. |

2 |

1 |

||||||||||

|

16. |

Elaphrus uliginosus Fabr. |

2 |

|||||||||||

|

17. |

Clivina fossor L. |

2 |

1 |

2 |

|||||||||

|

18. |

Trechus liopleurus Chaud. |

6 |

1 |

||||||||||

|

19. |

Asaphidion austriacum Schwelg. |

2 |

|||||||||||

|

20. |

Bembidion properans Steph. |

21 |

72 |

58 |

2 |

||||||||

|

21. |

B. biguttatum Fabr. |

1 |

|||||||||||

|

22. |

B. cyaneum Chaud. |

3 |

|||||||||||

|

23. |

B. relictum Apfelb. |

8 |

|||||||||||

|

24. |

B. rionicum Mull. |

2 |

|||||||||||

|

25. |

B. femoratum. Sturm. |

4 |

|||||||||||

|

26. |

B. distinguendum lindrothi De.M. |

1 |

|||||||||||

|

27. |

B. persicum Men. |

2 |

|||||||||||

|

28. |

B. subcostatum Motsch. |

1 |

1 |

||||||||||

|

29. |

B. pulcherrmum. Motsch. |

5 |

|||||||||||

|

30. |

Poecilus versicolor Sturm. |

311 |

285 |

163 |

6 |

1206 |

110 |

4 |

2 |

||||

|

31. |

P. stenoderas Chaud. |

12 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||

|

32. |

Pterostichus niger Schall. |

3 |

6 |

2 |

|||||||||

|

33. |

P. lacunosus Chaud. |

1 |

|||||||||||

|

34. |

P. vemalis Panz. |

2 |

3 |

||||||||||

|

35. |

P. strenuus Panz. |

1 |

4 |

6 |

3 |

1 |

|||||||

|

36. |

P. fornicatus Kol. |

80 |

85 |

30 |

121 |

25 |

6 |

3 |

7 |

||||

|

37. |

Calathus erratus CR. Sahlberg |

2 |

|||||||||||

Ïðîäîëæåíèå òàáë.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

38. |

Ñ melanocephalus L. |

21 |

1 |

6 |

14 |

63 |

29 |

17 |

1 |

36 |

1 |

||

|

39. |

Laemostenus sericeus F.-W. |

13 |

35 |

29 |

26 |

287 |

37 |

45 |

127 |

||||

|

40. |

Agonum sexpunctatum L. |

1 |

|||||||||||

|

41. |

Platynus assimile Payk. |

11 |

44 |

96 |

12 |

1 |

|||||||

|

42. |

Anchomenus dorsalis Pontop. |

26 |

3 |

11 |

9 |

5 |

2 |

||||||

|

43. |

Synuchus nivalis Illiger |

1 |

|||||||||||

|

44. |

Amara aenea Deg. |

12 |

20 |

1 |

32 |

51 |

3 |

11 |

39 |

||||

|

45. |

A. curta Dej. |

9 |

1 |

||||||||||

|

46. |

A. eurynota Panz. |

1 |

12 |

1 |

|||||||||

|

47. |

A. ovata Fabr. |

5 |

22 |

21 |

4 |

14 |

3 |

1 |

|||||

|

48. |

A. similata Gylllen. |

1 |

|||||||||||

|

49. |

A. tibialis Payk. |

2 |

8 |

8 |

3 |

||||||||

|

50. |

A. bifrons Gylllen. |

4 |

3 |

8 |

2 |

||||||||

|

51. |

A. municipalis Duft. |

2 |

|||||||||||

|

52. |

A. saxicola Zimm. |

1 |

|||||||||||

|

53. |

A. cordicollis Men. |

2 |

|||||||||||

|

54. |

A. apricaria Payk. |

5 |

1 |

1 |

2 |

10 |

1 |

1 |

|||||

|

55. |

A. concularis Duft. |

2 |

2 |

3 |

4 |

||||||||

|

56. |

A. eguestris Duft. |

1 |

24 |

9 |

5 |

18 |

2 |

||||||

|

57. |

Curtonotus aulicus Panz. |

10 |

9 |

2 |

98 |

62 |

2 |

||||||

|

58. |

Harpalus griseus Panz. |

1 |

1 |

13 |

|||||||||

|

59. |

H. rufipes Deg. |

225 |

11 |

14 |

135 |

63 |

294 |

98 |

13 |

34 |

|||

|

60. |

H. calceatus Duft. |

6 |

|||||||||||

|

61. |

H. honestus Duft. |

10 |

2 |

1 |

1 |

4 |

2 |

11 |

|||||

|

62. |

H. rubripes Duft. |

89 |

14 |

7 |

19 |

43 |

143 |

36 |

6 |

7 |

18 |

||

|

63. |

H. serripes Qens. |

5 |

2 |

18 |

1 |

||||||||

|

64. |

Í. froelichi Sturm. |

1 |

|||||||||||

|

65. |

H. tardus Panz. |

8 |

4 |

8 |

15 |

27 |

|||||||

|

66. |

H. latus L. |

7 |

9 |

1 |

16 |

4 |

1 |

3 |

2 |

||||

|

67. |

H. smaragdinus Duft. |

4 |

4 |

3 |

1 |

1 |

|||||||

|

68. |

H. cisteloides schouberti Tschitsch. |

1 |

|||||||||||

|

69. |

H. caspius Steven |

12 |

10 |

3 |

2 |

11 |

10 |

||||||

|

70. |

H. affinus Schrank |

13 |

11 |

8 |

58 |

2 |

5 |

||||||

|

71. |

H. distinguendus Duft. |

2 |

|||||||||||

|

72. |

Ophonus nitidulus Steph. |

80 |

5 |

10 |

18 |

5 |

|||||||

|

73. |

O. puncticollis Payk. |

1 |

2 |

||||||||||

|

74. |

O. rufibarbis Fabr. |

34 |

2 |

1 |

2 |

||||||||

|

75. |

O. stictus Steph. |

2 |

1 |

||||||||||

|

76. |

Panagaeus cruxmajor L. |

1 |

|||||||||||

|

77. |

Chlaenius coeruleus Stev. |

66 |

7 |

9 |

1 |

||||||||

|

78. |

Ch. vestitus Payk. |

1 |

|||||||||||

|

79. |

Licinus cassideus Fabr. |

1 |

5 |

3 |

1 |

2 |

1 |

||||||

|

80. |

Badister bullatus Schrank |

4 |

2 |

||||||||||

|

81. |

Lebia cyanocephala L. |

1 |

|||||||||||

|

82. |

L. cruxminor L. |

2 |

1 |

||||||||||

|

83. |

Cymindis intermedia Chaud. |

1 |

|||||||||||

|

84. |

Ñ. scapularis Schaum |

2 |

1 |

||||||||||

|

85. |

rachinus crepitans L. |

16 |

1 |

3 |

2 |

1 |

2 |

2 |

|||||

|

Îáùåå êîëè÷åñòâî ýêçåìï-ëÿðîâ â êàæäîì áèîòîïå |

112 |

1140 |

1058 |

476 |

549 |

1905 |

1015 |

360 |

68 |

65 |

49 |

162 |

|

|

Îáùåå êîëè÷åñòâî âèäîâ â êàæäîì áèîòîïå |

13 |

43 |

30 |

25 |

23 |

40 |

34 |

25 |

16 |

11 |

8 |

24 |

|

-

I. Степные экосистемы: 1. разнотравнозлаковые степи; 2. злаково-полынные степи; 3. дер-новинно-злаковые степи.

-

II. Лесные экосистемы: 1. сосновые леса; 2. смешанные леса; 3. лесные поляны.

-

III. Луговые экосистемы: 1. субальпийские луга; 2. альпийские луга.

-

IV. Интразональные экосистемы: 1. берега рек и ручьев; 2. каменистые россыпи.

-

V. Антропогенные экосистемы: 1. сады; 2. огороды.

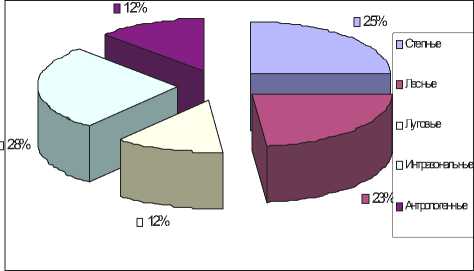

Жужелицы степных экосистем. Спектр жужелиц степных экосистем включает 3280 экземпляра 51 видов, относящихся к 22 родам. Основной фон жужелиц степных биотопов исследуемого района составляют широко распространенные голарктические роды: Carabus, Poecilus, Curtonotus, Amara .

Наибольшим разнообразием видов представлены рода: Amara — 10 видов, Harpalus — 10, Carabus — 4, Pterostichus — 3.

Большинство видов равномерно распределены по всем трем подтипам степей, а также проявляют экстразональность.

Рис. Ландшафтно-биотопическое распределение жужелиц Самурского бассейна

Жужелицы лесных экосистем. Общий ландшафтный спектр жужелиц лесных экосистем составляет 2083 экземпляров 46 видов жужелиц, относящихся к 18 родам. Фоновыми для лесных экосистем являются такие мезофильные виды, как Carabus convexus, С. adamsi, С. osseticus, С. exaratus, Cychrus aeneus, Platynus assimile, Laemostenus sericeus .

Ландшафтное распределение большинства видов в лесных экосистемах относительно равномерное. По динамической плотности в лесах первое место занимают такие эврибионтные виды, как Poecilus versicolor, Laemostenus sericeus, полизональные мезофилы Carabus exaratus, C. osseticus.

Жужелицы луговых экосистем . В комплексах луговой растительности нами выявлено 133 экземпляра 25 видов жужелиц, относящихся к 13 родам.

В исследуемой фауне стенотопность к условиям луговых ландшафтов проявляют 8 видов: Cicindela desertorum, Nebria verticalis, Notiophilus palustris, N.

biguttatus, Carabus staehlini, C. hungaricus, Asaphidion austriacum, Amara municipalis .

Остальные виды обнаруживают экстразональность.

Жужелицы интразональных экосистем. В интразональные ландшафты нами выделены такие элементы рельефа, как поймы рек и ручьев, каменистые россыпи, возникающие в результате эрозии и проникающие в разнообразные стации.

Интразональные биотопы вносят существенное разнообразие в структуру фауны жужелиц, являясь местообитаниями гигрофильного характера.

Общее число видов жужелиц, зарегистрированных нами в интразональных биотопах составляет 54, относящихся к 20 родам.

Виды интразональных биотопов встречаются в широком ландшафтно-зональном диапазоне, хотя многие из них проявляют приуроченность к определенным условиям (например, большинство видов Bembidion, встречающиеся только по берегам рек и ручьев).

Жужелицы антропогенных экосистем . В качестве антропогенных экосистем нами происследова-ны частные сады и огороды в условиях гор.

В агроэкосистемах нами зарегистрировано 25 видов жужелиц, относящихся к 11 родам.

Доминирующими в агроэкосистемах являются виды родов: Poecilus, Amara, Harpalus . В подавляющем своем большинстве — это эврибионтные элементы горностепных, лесных и луговых комплексов.

Сравнительный анализ комплексов жужелиц в различных ландшафтных биотопах показал, что наибольшее разнообразие видов (51) сосредоточено в степных экосистемах. При этом нужно отметить и динамическую плотность (3280 экземпляров).

Далее зональный спектр жужелиц по обилию видов постепенно меняется. В лесных экосистемах — 46 видов (2083 экземпляра), в луговых — 25 (133 экземпляра) (рис.).

При этом каждая экосистема имеет несколько доминантных по количеству особей видов жужелиц, специфичных для данной экосистемы и создающих характерный облик её населения.

Список литературы Ландшафтно-биотопическое распределение жужелиц Самурского бассейна

- Гиляров М.С., Шарова И.Х. Личинки жуков-скакунов (Cicindelidae)//Зоол. журн. 1954. Т. 33, вып. 3. С. 598-615.

- Гиляров М.С. Почвенные беспозвоночные как показатели особенностей почвенного и растительного покрова лесостепи//Тр. ЦГЧЗ. 1960. Т. 6.

- Гиляров М.С. Зоологический метод диагностики почв. М., 1965. 278 с.

- Мордкович В.Г. Зоологическая диагностика почв лесостепной и степной зон Сибири. Новосибирск: Наука, 1977. 110 с.

- Гиляров М.С., Арнольди К.В. Почвенная фауна средиземноморских местообитаний Северо-западного Кавказа и ее значение для их характеристики//Зоол. журнал. 1958. Т. 37, вып. 3. С. 801-819.

- Арнольди К.В. Лесостепь Русской равнины и попытка ее зоогеографической и ценологической характеристики на основании изучения насекомых//Тр. ЦГИЗ, 1965, Т. 8.

- Арнольди К.В. Очерк энтомофауны и характеристика энтомокомплексов лесной подстилки в районе Деркула//Тр. Ин-та леса АН СССР, 1956, Т. 30.

- Миноранский В.А. Видовой состав и распространение щелкунов, повреждающих свеклу на Северном Кавказе//В кн.: Проблемы почв. зоологии. М., 1969. С. 111-112.

- Соболева-Докучаева И.И. О роли массовых видов жужелиц в агробиоценозах нечерноземной полосы//В кн.: Материалы IV Всесоюз. совещ. по пробл. почв. зоол. Баку, 1972.

- Шарова И.Х. Зональные закономерности эколого-фаунистического распределения жужелиц (Сoleoptera, Сarabidae) в полевых агроценозах//Фауна и экология беспозвоночных животных. Межвузовский сборник научных трудов, М., МГПИ им. В.И.Ленина, 1984. С. 68-69.

- Мяконин В.С., Велиев Х.А. Развитие дельты Самура в Новокаспийское время и современная динамика ее берегов//Комплексные исследования Каспийского моря. М.: Изд-во МГУ, 1971. Вып. 2. С. 43-49.