Ландшафтно-экологическая и геологическая характеристика территорий Южного Предуралья: динамические изменения и прогноз формирования аварийных ситуаций на трубопроводах

Автор: Турикешев Г.т-Г., Кулагин А.Ю., Гатин И.М.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Прикладная экология

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Тектонические движения обусловливают изменения в растительном покрове и создают предпосылки для формирования аварийных ситуаций на трубопроводах в условиях Южного Предуралья.

Экологическая безопасность, продуктопроводы, ландшафт, предуралье

Короткий адрес: https://sciup.org/148200559

IDR: 148200559 | УДК: 551.46

Текст научной статьи Ландшафтно-экологическая и геологическая характеристика территорий Южного Предуралья: динамические изменения и прогноз формирования аварийных ситуаций на трубопроводах

В настоящее время продуктопроводы - основной вид транспорта для жидких и газообразных углеводородов, так как это более дешевый и относительно безопасный способ транспортировки жидких и газообразных углеводородов. Строительство трубопроводов осуществляется практически на всех формах рельефа, а также неизбежно пересекают реки. Особую опасность для трубопроводов представляют активные разломы, где происходит перемещение блоков вдоль разделяющих их тектонических нарушений.

Анализ аварийных ситуаций на трубопроводах свидетельствует, что значительная часть аварий происходит именно в зоне тектонических нарушений. Очевидно, что современные тектонические движения являются одним из ведущих факторов формирующих современный ландшафт. Под влиянием современных тектонических движений развиваются экзогенные процессы, которые нередко оказывают свое отрицательное влияние на техническое состояние трубопроводов. Известно, что современные тектонические движения возникают как в результате воздействия эндогенных сил, так и вследствие антропогенного воздействия на земную поверхность. Среди антропогенных выделяют добычу нефти и газа, больших объемов подземных вод, твердых полезных ископаемых, строительство крупных водохранилищ и ряд других воздействий. Это нередко приводит к нарушению межпластового давления, а затем и к горизонтальным и вертикальным перемещениям тектонических массивов.

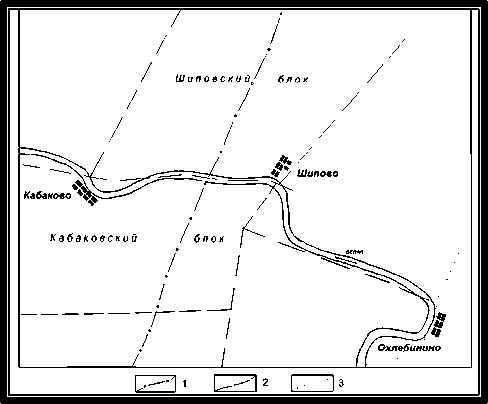

Через Южный Урал и сопредельные территории проложено большое число трубопроводов. В числе крупных рек, через которые проложены переходы трубопроводов находится и р. Белая. Данная территория характеризуется тектонической активностью [5, 7]. Поднятие Уральских гор приводит к сжатию земных пластов в Южном Предуралье, в результате возникают разломы, которые выделить на данной территории блоки [7]. На изучаемой территории трубопровод пересекает два таких блока и русло р. Белой. Южный блок Ю.М. Петров с соавт. [5] назвали Кабаковским. Он

занимает левую сторону долины р. Белая, между населенными пунктами Кабаково и Шипово (рис. 1, 2, 3). Северный Шиповский блок размещен на правобережье между д. Шипово и д. Нагаево. Блоки разделены разломом, перемещающимся в вертикальной площади, по которому р. Белая сформировала свое русло.

Южный Кабаковский блок имеет наклон в сторону р. Белой. Об этом свидетельствует плавное и постепенное скатывание русла в северо-северо-восточном направлении [5]. Подтверждением тектонической активности южного блока служат данные повторных нивелировок I и II классов. Скорость подъема южного блока составляет +2,8 мм/год.

Северный Шиповский блок также испытывает положительные вертикальные движения, что подтверждено косвенными признаками. Так, на левобережье днище долины р. Белой имеет абсолютные отметки 9092 м, а на правобережье они достигают 98-104 м. Это свидетельствует о правостороннем активном поднятии. Кроме этого на правой стороне долины на дневную поверхность выходит гипсово-ангидритовая толща пермской системы, что также подтверждает наличие тектонической активности в более раннее время. Установлено, что экзогенные процессы активно протекают на территории, которая испытывает положительные вертикальные тектонические движения [8].

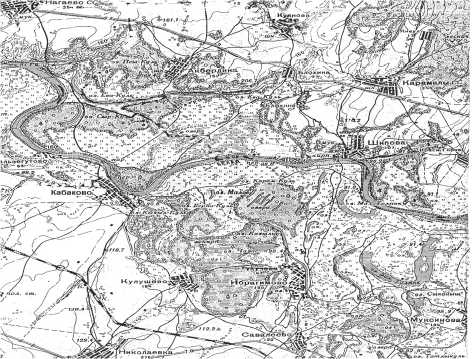

Рис. 1. Фрагмент топографической карты 1942 г района продуктопровода

На правобережье отмечено возникновение новых карстовых воронок и образование новых оврагов. Об этом свидетельствуют картографические материалы 1942, 1982 и 2004 гг., а также космические снимки 2007 г. Рассматривая территорию между руслом р. Белая и д. Блохино протяженностью 5 км, шириной по 2 км, в обе стороны от газопроводной трассы по топографическим картам 1942 г. (рис. 1), можно отметить, что здесь преобладают болота, луга и небольшие лесные массивы. Карстовые воронки отсутствуют. С севера к д. Блохино подходил лог Тукмак – линейновытянутое понижение с плоским днищем без выраженного нарушения водными потоками. Несколько восточнее примерно в 2 км от вышеназванного лога в суб-меридианальном направлении простирается второй лог – Кайрак. Оба понижения покрыты луговой кустарниковой растительностью.

К 1982 г картина меняется. Болота осушены, луга и кустарники уничтожены, лесные массивы сохранились, но сократились в площади. На участке, где в настоящее время проходит газопровод появились карстовые озера, западины и 12 карстовых воронок. По логу Тукмак проходит пересыхающая речка, которая у д. Блохино перекрыта плотиной. По логу Кайрак протекает пересыхающая р. Б. Кайрак. На днище лога Кайрак возникли карстовые воронки.

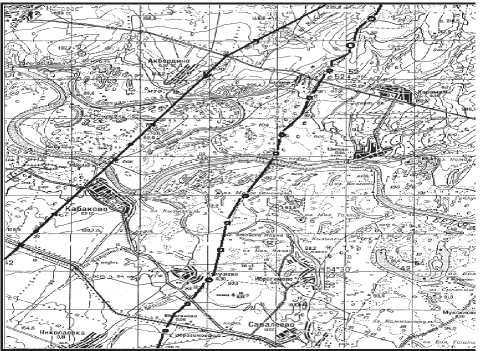

Карты 2004 г. показывают, что вдоль трубопровода происходит просадка грунта и образуются западины, формируются карстовые воронки. Их на указанной полосе насчитывается 19 (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент топографической карты 2004 г . района продуктопровода, дополненный элементами экзогенных форм рельефа с космических снимков 2007 г.

Космический снимок 2007 г. подтверждает активизацию экзогенных процессов. Появились карстовые воронки и непосредственно на линии трубопровода. Полевые обследования показали, что карстовые воронки имеют диаметр 2-15 м, а глубина отдельных воронок достигает 10 м. В весеннее время в днищах карстовых воронок открывается понор, куда и уходят талые воды. Подтверждением поднятия правобережной стороны долины р. Белая в районе газопровода могут служить и результаты повторных нивелировок по линии Самара–Челябинск. Нивелирная линия проходит севернее изучаемого района, однако геологическое строение и существующие разломы определяют единство территории. Эта территория поднимается со скоростью 1,2 мм/год.

Следовательно, правобережье также испытывает положительные вертикальные движения. При стабильности климата главную роль в развитии экзогенных процессов играют современные тектонические движения [6, 8, 9]. За последние 100 лет отмечено потепление климата на 0,20С [2], что также вносит свой вклад в активизацию экзогенных процессов.

Таким образом, два блока поднимаются с различными скоростями, а разделяющий их прогиб, по которому проходит русло р. Белой испытывает отрицательные вертикальные тектонические движения. Об этом свидетельствуют результаты сопоставления лоцманских карт р. Белой, от устья р. Сим до устья р. Уфа 1965, 1989 и 2005 гг. [1, 3, 4]. По результатам анализа данных карт установлено, что глубина реки за 40 лет увеличилась в зоне прохождения продуктопровода на 1,0-1,5 м.

Рис. 3. Тектоническое строение района продуктопровода. Условные обозначения: 1 – линия трубопровода. 2 – разломы. 3 – западная граница Рязано-Охлебининского вала

При сопоставлении топографических карт съемки 1942 и 1982 гг. и космических снимков 2007 г. выявлено, что русло р. Белой не смещается, а стабильно занимает определенное положение. Это свидетельствует о протекании глубинной эрозии и прогибании участка местности расположенного между двумя поднимающими блоками. Кроме этого восточнее описываемого участка река пересекает крупную медленно поднимающуюся положительную структуру – Рязано-Охлебининский вал. В результате чего происходит перекос руслового ложа и увеличение скорости течения реки. Так, согласно топографической карте съемки 1942 г., река имела скорость 0,6 м/сек., а полевые измерения 2008 г. показали скорость течения 0,8 м/сек.

Следует обратить внимание на переходы трубопровода через озера и реки. Как правило, на реках Южного Предуралья господствует боковая эрозия. Река отступает от одного берега, но постоянно разрушает другой. Известны случаи, когда река меняла русло, скорость течения и направление в сравнительно короткий промежуток времени. В конечном итоге возможен обрыв трубопровода и образование аварийной ситуации. Тектоническое строение указанной площади детально изу- чено группой геологов под руководством Ю.М. Петрова с соавторами [5]. Они установили, что исследуемая площадь имеет блоковое строение, и ее пересекают разломы идущие с юго-запада на северо-восток и с юго-востока на северо-запад. Разломы пересекаются под углами близкими к 900 и таким образом формируют почти прямоугольные блоки (рис. 3). Долина р. Белой совпадает с крупным разломом северо-западного направления. Разломы представляют опасность для трубопроводного транспорта. Существует вероятность, что аварийность трубопроводов в зонах тектонических разломов значительно выше.

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод, что воды р. Белой вымывают грунт под трубопроводом, приводя к провисанию на поднимающихся блоках. Таким образом, магистральные трубы испытывают дополнительные нагрузки, подвергаются различным деформациям. Карстовые воронки, провалы, также могут существенно влиять на деформацию трубопроводов. В конечном результате не исключен аварийный разрыв трубопроводов.

Для профилактики аварий на трубопроводах, необходимо выполнять следующие рекомендации:

-

1. Вдоль проблемных участков трубопроводов следует проложить нивелирную линию со стационарно закрепленными геодезическими знаками. Знаки должны быть расположены по обеим сторонам тектонических разломов.

-

2. Необходимо ежегодно проводить нивелировки не ниже II класса. Выявлять наиболее активные в тектоническом отношении участки местности и проводить обследование технического состояния трубопроводов.

-

3. При организации профилактических обследований трубопроводов особе внимание следует уделять участкам вблизи и в пределах рек и водоемов, а также зоне карстовых полей.

Список литературы Ландшафтно-экологическая и геологическая характеристика территорий Южного Предуралья: динамические изменения и прогноз формирования аварийных ситуаций на трубопроводах

- Карта р. Белая от устья р. Сим до устья р. Уфа. Масштаб 1:5000. ГБУ «Волго-Балт», 2005. С. 13-16.

- Лапиков В.В. Тенденция изменения глобального климата//Современное состояние климатических условий Республики Башкортостан и возможности их изменения в условиях глобального потепления. Тезисы докладов. Всероссийская научная конференция. Уфа, 2002. С 16-22.

- Лоцманская карта реки Белой от Табынска до устья р. Уфы. Фарватер. Масштаб 1:15000. Пермь, 1965. С. 18-19.

- Лоцманская карта реки Белой от устья р. Сим до устья р. Уфа. Фарватер. Масштаб 1:10 000.Уфа, 1989. С. 7-8.

- Петров Ю.М., Пертенко А.Г., Полозков В.М., Варламов Н.Г., Жариков В.Г. Отчет по объектам: Геологическое доизучение в масштабе 1:50 000 Уфимской площади в пределах планшетов N-40-40-Г, N-40-41-А, Б, В, N-40-52-Б,В,Г, N-40-53-А,Б,В,Г. Отчет Аургазинского геолого-съемочного отряда. Уфа БТГУ. 1978. 278 с.

- Пучков В.А. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Гилем, 2007. 142 с.

- Синицин И.М., Синицина Г.И. Геологическая карта СССР масштаб 1:200 000. Лист N-40-XV. Объяснительная записка. М: Госгеолтехиздат, 1962. 82 с.

- Смирнов А.И., Ткачев В.Ф. Экзогенные геологические партии. Уфа БТГФ, 1986. 159 с.

- Турикешев Г.Т-Г., Турикешев О.Г. Роль современных тектонических движений в формировании русла р. Белой в среднем ее течении на территории Центральной Башкирии//Геоморфология. 1997, № 2. С. 111-115.