Ландшафтно-экологическое зонирование особо охраняемых природных территорий Байкальской Сибири

Автор: Елаев Эрдэни Николаевич

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 3 (8), 2018 года.

Бесплатный доступ

Байкальская Сибирь находится в центре Евразийского континента и включает водосборный бассейн оз. Байкал на территории России и Монголии. В настоящее время здесь функционирует 45 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного ранга, большая часть которых (68,8%) расположена в российской части бассейна оз. Байкал. Распределение их на исследуемой территории весьма неравномерно. В России они сосредоточены преимущественно вокруг Байкала, в Монголии - в горных массивах Хангая и Хэнтэя. По ландшафтной приуроченности подавляющее большинство ООПТ относится к горно-таежным. Проведенное ландшафтноэкологическое деление показало, что по преобладающим ландшафтам можно выделить ООПТ «крупных горных систем Байкальской Сибири с преобладанием горной тайги» - 34 (75,5% от всех ООПТ), «степные и лесостепные» - 7 (15,5%), «водноболотные» - 3 (6,6%), «степные ООПТ с водно-болотными ландшафтами» - 1 (2,2%). Ландшафты всех ООПТ, особенно приуроченных к горным массивам, в связи с выраженной высотной поясностью характеризуются развитой мозаичностью, наличием ландшафтных экотонов. Существует необходимость расширения сети ООПТ в самом центре Байкальской Сибири, включающей степи, лесостепи и отчасти горную тайгу, которые и составляют основу экосистемного разнообразия исследуемого региона.

Особо охраняемые природные территории, ландшафты, ландшафтно-экологическое зонирование, байкальская сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/148318010

IDR: 148318010 | УДК: 502.72(517.3:571.54) | DOI: 10.18101/2542-0623-2018-3-84-91

Текст научной статьи Ландшафтно-экологическое зонирование особо охраняемых природных территорий Байкальской Сибири

Байкальская Сибирь представляет собой обширное пространство в центре Евразийского континента в пределах водосборного бассейна оз. Байкал на территории России и Монголии. Наземные экосистемы региона сформировались в пограничной полосе между аридными и гумидными областями Палеарктики и являются одним из важнейших естественных рубежей умеренного пояса Евразии. В горах Южной Сибири граница этой зоны теряет свои резкие очертания, характерные для Восточно-Европейской равнины и лесостепных районов умеренно континентального климата Западной Сибири, в силу сложной композиции рельефа и высотной поясности.

Байкальская Сибирь, взятая в силу своего своеобразного положения, а именно на широтном стыке двух «субконтинентов» Северной и Центральной Азии и в зоне влияния влагоносных атмосферных потоков Тихого и Атлантического океанов, в качестве района исследования является типичным 84

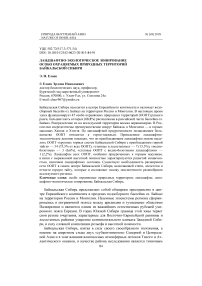

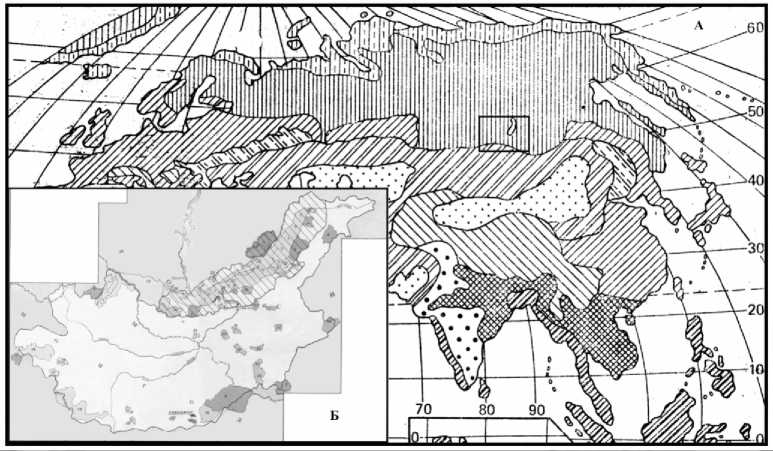

примером экотонной территории. Ранее нами [Елаев, 2005, 2013, 2016] был определен целый ряд факторов, способствовавших формированию специфических условий этой зоны и своеобразных экосистем пограничного типа и их фауны. Во-первых, наличие трансконтинентального долготного рубежа влияний Тихого и Атлантического океанов обеспечивает высокую степень континентальности климата, вследствие чего потенциальное суммарное испарение выше выпадающей годовой суммы осадков, что приводит к дисбалансу тепла и влаги. Во-вторых, в силу преобладания горного рельефа зональность природных систем здесь снивелирована, в то же время предельно сгущены и сконцентрированы рубежи многих провинций и секторов. Котловины, крупные долины и крутые южные экспозиции склонов, усугубляя дефицит увлажнения, позволяют проникать степям далеко на север, а возвышенные территории, северные и западные склоны гор — продвигаться тайге далеко на юг (см. карту-схему). В результате границы между природными зонами становятся весьма расплывчатыми. В-третьих, на современный биогеографический фон контакта тайги и степи повлияли и палеогеографические факторы, поскольку в плейстоцене и голоцене были эпохи существенного расширения ареалов и степных, и таежных ландшафтов [Геосистемы …, 1991; Иметхенов, 1997], антропогенная трансформация лесостепной зоны. В совокупности эти факторы способствовали формированию здесь специфичных экосистем пограничного типа, имеющих в своей пространственной структуре ярко выраженный мозаичный характер, что, в свою очередь, отразилось на ландшафтно-экологической структуре существующих здесь особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

В Байкальской Сибири в настоящее время функционирует 45 ООПТ разного ранга, большая часть которых (68,8%) расположена в российской части бассейна оз. Байкал. Из них заповедников — 11,1%, национальных парков — 6,7%, заказников — 51,1%. В монгольской части строго охраняемых территорий — 8,9%, национальных парков — 15,5%, природных резерватов, приравненных по международной классификации к отечественным заказникам, — 6,7% [Рященко, Савенкова, Снытко, 1998; Савенкова, 2001, 2002].

Распределение их на исследуемой территории весьма неравномерно (карта-схема 1). Расположенные в Иркутской области ООПТ («Заповедное Прибайкалье», два заказника) охватывают заповедным режимом почти все западное побережье оз. Байкал по Приморскому и Байкальскому хребтам, за исключением небольшой северо-западной части. На территории Бурятии самые крупные по площади охраняемые территории («Заповедное Подлемо-рье», Байкальский заповедник, два заказника федерального значения, четыре — республиканского) также находятся у берегов Байкала, охватывая заповедным режимом Баргузинский хребет, юго-западную часть хр. Улан-Бургасы и Хамар-Дабан. Остальные в основном представляют собой небольшие по площади, не связанные с точки зрения сохранения биоты и ландшафтов заказники. Так, Муйский заказник — единственная и самая северная ООПТ в Бурятии по сохранению фауны юго-восточных отрогов Се-веро-Муйского хребта и восточной части Станового нагорья [Заказники …,

2007]. Также единственной ООПТ для Витимского плоскогорья является Кондинский заказник в отрогах Яблонового хребта [Батожапова, Елаев, 2008]. Джергинский заповедник расположен на стыке Баргузинского, Севе-ро- и Южно-Муйского хребтов. Улюнский заказник на восточном макросклоне Баргузинского хребта лишь частично затрагивает горно-степные участки и совсем не доходит до пойменных лесов долины р. Баргузин [Елаев и др., 2008]. Ангирский заказник находится в юго-восточных отрогах хр. Улан-Бургасы. Обособленно на Курбинском хребте находится Худакский заказник. Южнее на хр. Цаган-Хуртэй расположен Кижингинский заказник. Все они способствуют сохранению горной тайги и высокогорных комплексов, лишь отчасти небольших степных участков по речным долинам (Ки-жингинский и Худакский заказники), степных и лесостепных ООПТ главным образом заказного режима. В Бурятии все они сосредоточены в межгорных котловинах по притокам р. Селенги — Джида и Тугнуй. В относящейся к Читинской области части ООПТ имеют небольшую площадь с целью сохранить природные комплексы Хэнтэй-Чикойского нагорья (Сохондинский заповедник, один федеральный, один краевой заказники) и Ивано-Арахлейской системы озер и предгорий Яблонового хребта (один заказник). В совокупности они позволяют охранять природную среду как низовьев рек, так и их истоков [Елаев, 2015]. Таким образом, большая часть ООПТ обеспечивает заповедный режим преимущественно природных комплексов ближайшего окружения оз. Байкал.

В монгольской части бассейна оз. Байкал ООПТ сосредоточены преимущественно в горных массивах Хангая на западе (1 строго охраняемая территория и 4 национальных парка) и Хэнтэя на востоке (3 строго охраняемые территории и 1 национальный парк), включая все высотные пояса этих хребтов (карта-схема 1). Только 3 ООПТ (1 национальный парк и 2 природных резервата) являются горно-степными и долинными степными и луговыми.

Как видно, Байкальская Сибирь неоднородна по своей ландшафтной репрезентативности и разнообразию биоты. Как было показано, большую часть ее занимают горно-таежные и лесостепные ландшафты, в меньшей степени — степные, горно-тундровые, альпинотипные, горно-пустынные. Практически по всему побережью озера Байкал сохраняются типичные и уникальные биомы. Наиболее ценные с точки зрения биоразнообразия лесостепи, в т. ч. и экспозиционные, на ООПТ представлены слабо, особенно в долинах Селенги и Хилка. Подгольцовый пояс заповедан только вокруг Байкала и на периферии исследуемого региона — в монгольской части и в прилегающей к бассейну Байкала Тункинской долине. Наибольшее ландшафтное разнообразие характерно для Байкало-Ленского заповедника (29 ландшафтных выделов), Прибайкальского и Забайкальского национальных парков (26 и 24 соответственно), Баргузинского и Джергинского заповедников (по 22). Равнинные «степные-лесостепные» и «водно-болотные» ООПТ включают в среднем 5–6 ландшафтов. Наиболее «бедны» ландшафтами опять-таки степные и водно-болотные ООПТ: национальный парк «Хустайн Нууру» в Монголии и Кабанский заказник в дельте р. Селенги

(по 2 ландшафтных выдела). Проведенное ландшафтно-экологическое деление ООПТ Байкальской Сибири показало, что по двум-трем преобладающим ландшафтам на тех или иных заповеданных площадях можно выделить охраняемые территории «крупных горных систем Байкальской Сибири с преобладанием горной тайги» — 34 (75,5% от всех ООПТ), «степные и лесостепные» — 7 (15,5%), «водно-болотные» — 3 (6,6%). И, наконец, «степная ООПТ с водно-болотными ландшафтами», — единственная в Байкальской Сибири (2,2%). Ландшафты всех ООПТ, особенно приуроченных к горным массивам, в связи с выраженной высотной поясностью характеризуются развитой мозаичностью, наличием ландшафтных экотонов.

Карта-схема 1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) зоны контакта тайги и степи в пределах Байкальской Сибири. Ландшафтно-экологическая основа ( А ): биомы азиатской части Евразии (по: А. Г. Воронову, 1987, с. 187). ООПТ ( Б ): Заповедники (Россия) и строго охраняемые территории (Монголия) — 1. Байкало-Ленский; 2. Байкальский; 3. Баргу-зинский; 4. Джергинский; 5. Сохондинский; 6. Богдхан уул; 7. Отгон Тэнгэр; 8. Хан Хэнтий; 9. Хорьдол Сарьдаг; Национальные парки — 10. Забайкальский; 11. Прибайкальский; 12. Тункинский; 13. Ноен Хангай; 14. Тарвагатай нуруу; 15. Тэрэлж; 16. Хангайн нуруу; 17. Хевсгел; 18. Хорго; 19. Хустайн Нуруу; Заказники (Россия) и природные резерваты (Монголия) — 20. Алтачейский*; 21. Ангирский; 22. Ацинский; 24. Боргойский; 25. Буркальский*; 26. Бутунгарский; 27.Верхне-Ангарский; 28. Ивано-Арахлейский; 29. Иркутный; 30. Кабан-ский*; 31. Кижингинский; 32. Кочергатский; 33. Куртунский; 35. Прибайкальский; 36. Снежинский; 38. Тугнуйский; 39. Узколугский; 40. Улюнский; 41. Фролихинский*; 42. Худак-ский; 43. Энхалукский; 44. Батхаан; 45. Нагал хаан; 46. Хогно хаан (распределение ООПТ приведено по: Т. П. Савенковой, 2002, с. 21 с изменениями). Штриховкой выделен объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Таким образом, существует необходимость расширения сети ООПТ в самом центре Байкальской Сибири, включающей степи, лесостепи и горную тайгу, которые и составляют основу ее экосистемного разнообразия. Несмотря на активное использование природных ресурсов в бассейне озера Байкал, здесь сохранились участки природной среды в первозданном или малоизмененном состоянии. Существуют также территории, в значительной степени измененные деятельностью человека, но не потерявшие при этом своей привлекательности и значения. Задачи сохранения, поддержания или восстановления природных комплексов, осуществляемые действующей сетью ООПТ, являются наиболее значимой формой охраны природы в регионе. Именно территориальный принцип сохранения с ландшафтноэкологическим подходом должен стать базой для не существующей пока концепции экологического каркаса бассейна Байкала. В настоящее время развитие имеющейся сети ООПТ путем ее расширения до определенного процента соотношения площадей не позволяет решить эту задачу. Проблема оптимальных размеров отдельных ООПТ и их суммарной площади для сохранения биотического разнообразия все еще остается дискуссионной [Нам-залов, 1995; Елаев, Елаева, 2012]. Видимо, целесообразнее опираться на уже имеющиеся охраняемые территории федерального значения при условии оптимизации их деятельности, создавать ООПТ регионального уровня и развивать экологически допустимые формы рационального природопользования на прилегающих к ним территориях. При проектировании новых ООПТ следует принимать во внимание неодинаковую степень хозяйственной освоенности бассейна Байкала и охват сетью ООПТ, а также возможные различия в целях, задачах заповедования в зависимости от необходимости сохранения уникальных объектов, наиболее значимых по биотическому и ландшафтному разнообразию, участков и репрезентативных территорий в различных частях Байкальской Сибири. Как уже отмечалось ранее [Елаев, 2005], в переходных зонах, каковым является исследуемый регион, необходимо включать в их состав гетерогенные ландшафты как основы сохранения биологического разнообразия заповедных экосистем.

Парадигмой дальнейшего развития системы ООПТ должно стать создание рекреационных территорий, в первую очередь природных парков регионального значения. Они будут выступать как альтернатива промышленному развитию региона, как буфер для существующих ООПТ и как связующие элементы экологического каркаса бассейна озера Байкал. В разных частях Байкальского региона и на приграничных территориях независимо друг от друга возникают новые ООПТ. Так, в 1999 г. образован природный парк «Алханай» (Забайкальский край), в 2010 г. — природный парк регионального значения «Шумакский» в Окинском районе (Республика Бурятия), в 2011 г. — государственный природный заказник федерального значения «Долина дзерена» (Забайкальский край). Федеральные заказники «Кабан-ский» (с 1985 г.) и «Алтачейский» (с 2012 г.) сейчас функционируют как филиалы Байкальского государственного природного биосферного заповедника, «Фролихинский» (с 2009 г.) передан под охрану Баргузинскому запо- веднику. В 2011 г. старейший в России Баргузинский государственный природный биосферный заповедник и Забайкальский природный национальный парк реорганизованы в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с созданием объединенной дирекции этих ООПТ. Вместе с Фролихинским заказником общая его протяженность по побережью оз. Байкал составляет свыше 250 км [Овдин и др., 2017]. Согласно «Концепции развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 г.» и «Плану мероприятий по ее реализации», утвержденных распоряжением Правительства РФ (№ 2322-р от 22 декабря 2011 г.) в 2016 г. планировалось создание степного заповедника «Селенгинская Даурия» на базе государственного биологического заказника «Боргойский» (Джидинский р-н, Республика Бурятия). С 2014 г. ведется работа по обоснованию повышения статуса этого заказника с расширением его территории в сторону Монголии и создания на его основе трансграничной ООПТ [Шагжиев и др., 2014; Шагжиев и др., 2014; Шагжиев и др., 2014, 2015; Елаев и др., 2016].

Список литературы Ландшафтно-экологическое зонирование особо охраняемых природных территорий Байкальской Сибири

- Батожапова Р. С., Елаев Э. Н. Охраняемые территории Витимского плоскогорья и их роль в сохранении биологического разнообразия региона // Географическая наука и образование: материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию геогр. отд-ния биол.-геогр. фак. Бурят. госуниверситета. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2008. С. 85-86.

- Воронов А. Г. Биогеография с основами экологии. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1987. С. 187.

- Геосистемы контакта тайги и степи: юг Центральной Сибири / Е. П. Бессолицына, С. В. Какарека, А. А. Крауклис, Л. К. Кремер. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 217 с.

- Елаев Э. Н. Пространственно-временная организация сообществ птиц в зоне контакта тайги и степи (юг Восточной Сибири): автореф. дис.. д-ра биол. наук. Улан-Удэ, 2005. 47 с.

- Елаев Э. Н. Охраняемые территории Забайкальского края: их роль в сохранении редких («краснокнижных») видов позвоночных животных, специфика и перспективы // Социально-экономическое и культурное развитие Приононья: история и современность: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Агинского филиала БГУ (Агинское - Улан-Удэ, 30 октября 2014 г.) / науч. ред. Ц. Ч. Жимбаева. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2015. С. 39-43.