Ландшафтно-климатические обстановки осадконакопления в позднеледниковье и голоцене в низовье р. Черной (юго-восток Баренцевоморского региона, НАО)

Автор: Ю.В. Голубева, Т.И. Марченко-Вагапова

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (364), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты микропалеонтологического исследования палинологическим и диатомовым методами, являющимися традиционными при всестороннем изучении геосистем. На основе полученных данных в совокупности с обзором палеонтологических материалов воссозданы условия седиментации на юго-востоке Баренцевоморского региона. Изучено береговое обнажение в приустьевой области р. Черной. Вскрытый в основании разреза валунный суглинок видимой мощностью около 10 м соотнесен с полярным (осташковским) горизонтом, что подтверждено результатами OSL-датирования подморенной толщи. Вышезалегающие отложения мощностью около 0.5 м имеют диагностические признаки флоу-тилла: нарушения межслойных контактов и алевритовые окатыши в глинистом заполнителе. Результаты палинологического изучения перекрывающих их глинистых осадков указывают на существование небольшого прогляциального озера, образованного при деградации полярного оледенения. Дальнейшая хронология условий в голоцене базируется на радиоуглеродных датах. С раннего голоцена по настоящее время происходило заболачивание водоема и преобразование его в вечномерзлый бугристый торфяной массив.

Юго-восток Баренцевоморского региона, позднеледниковье и голоцен, палинология, диатомеи

Короткий адрес: https://sciup.org/149148047

IDR: 149148047 | УДК: 551.89/551.794 | DOI: 10.19110/geov.2025.4.2

Текст научной статьи Ландшафтно-климатические обстановки осадконакопления в позднеледниковье и голоцене в низовье р. Черной (юго-восток Баренцевоморского региона, НАО)

Условия осадконакопления в течение позднего неоплейстоцена-голоцена в пределах прибрежных областей Баренцева моря достаточно долго являются предметом обсуждения научным сообществом. Основные темы дискуссий в настоящее время — это период и площадь распространения последнего оледенения и морские трансгрессивно-регрессивные циклы на этой территории, а также связанные с ними седиментационные обстановки.

По проблеме границы распространения ледникового покрова мнения специалистов расходятся. Дж. Мангеруд с соавторами (1999), И. Н. Демидов (Larsen et al., 2006), В. И. Астахов (2013, 2020) суммируют данные, указывающие на то, что Баренцево-Карский ледниковый покров возрастом 15–25 тыс. лет в позднем валдае суши не достигал. Другие исследователи приводят не менее убедительные доводы в пользу расположения его границы по суше, в разной степени удаленной к югу от береговой линии (Четвертичные…, 1987; Величко, Фаустова, 1989; Гросвальд, 2009; Лавров, Потапенко, 2012 и др.). По данным Л. Н. Андреичевой (2002; Andreicheva, Vorobyev, 2025), ледниковый щит покрывал преимущественно территорию крайнего севера Печорской низменности, занимая низовье р. Печоры, долины рек Шапкиной, Куи и Черной.

По второй обозначенной проблеме также нет единой точки зрения. Для выявления региональной морской трансгрессии на протяжении позднеледниковья и голоцена в последние годы получил распространение метод изоляционных бассейнов (Donner et al., 1977; Long et al., 2011; Колька и др., 2013). Этот метод с использованием данных изучения литологии и диатомей был апробирован на сопредельных территориях: побережье Белого и Баренцева морей, внутренней части Кольского региона (Колька и др., 2015; Толстоброва и др., 2022). По результатам изучения изолированных бассейнов на побережье Белого моря и в юго-западной части побережья Баренцева моря выявлены два трансгрессивно-регрессивных цикла изменения относительного уровня моря в позднеледниковье и в ран-нем-среднем голоцене; для внутренней части Кольского региона зафиксировано минимальное проникновение морских вод в позднеледниковье. Однако для восточной части южного побережья Баренцева моря такие выводы делать преждевременно, так как опубликованные альгологические данные касаются в основном современных местообитаний диатомей (Стенина, 2010; Стенина, Патова, 2010). Об анализе их ископаемых комплексов кратко упоминается лишь единожды (Лавров, Потапенко, 2012).

Изменения растительного покрова, сопровождавшие этапы гидрологического режима озер на Баренцевоморском побережье, охарактеризованы в публикациях палинологов преимущественно по Кольскому полуострову (Сапелко, Анисимов, Носевич, 2016; Сапелко и др., 2018 и др.). Палинологические реконструкции условий в голоцене на южном побережье были проведены в районе дельты р. Печоры (Болихов-ская и др., 1988; Вейнбергс и др., 1995; Kaakinen, Eronen, 2002; Väliranta et al., 2003; Нигаматзянова и др., 2022; Лаптева, Корона, 2022) и Хайпудырской губы (Velichko et al., 1997; Andreev, Klimanov, 2000).

Учитывая близкое расположение района исследований к береговой линии Баренцева моря (в 3.5 км от берега по прямой линии и 7 км — по речному руслу) в приустьевой области р. Черной и возможности используемых авторами методов, было целесообразным обратить особое внимание на вероятность проникновения сюда морских вод в позднеледниковье и голоцене. Актуальной задачей также являлось изучение суб-рецентных палиноспектров поверхностных проб на территории исследований, так как данных по столь труднодоступным районам недостаточно (рис. 1).

Геолого-геоморфологическое строение территории

Согласно Карте четвертичных образований, составленной А. С. Лавровым и Л. М. Потапенко (2005) по материалам аэрокосмических съемок и изучения строения осадков, долина р. Черной занимает Пахан-ческую (Хорейверскую) депрессию между Вангурейской и Янейской платообразными возвышенностями (рис. 2). Исследователями выделена Большеземельская ледниковая лопасть, входившая в состав Баренцевоморско-Новоземельско-Карского ледникового покрова и развивавшаяся в полярное время. Однако, согласно Карте четвертичных образований территории РФ, ее континентального шельфа и прилегающих глубоководных акваторий масштаба 1:2 500 000 (2019), ледниковые осадки относятся к лайскому горизонту. Район наших исследований расположен в области развития полого-холмистого моренного рельефа, формирующего южный берег Паханческой губы.

Юго-восточное побережье Баренцева моря на протяжении 800 км от Чешской до Хайпудыской губ занимает прибрежная терраса высотой 4–5 м у морского берега до 25–30 м у тылового шва, без выраженных в рельефе уступов и с разной степенью выраженности тылового шва. В районах причленения террасы к пологим склонам ледникового рельефа тыловой шов можно наблюдать только с дневной поверхности. Прибрежную террасу слагают хорошо сортированные пески с прослоями плохо окатанного обломочного материала. В цоколе Чешской и Хайпудырской губ, о-ва Сенгейский и в других районах залегает морена последнего оледенения (Лавров, Потапенко, 2005). Однако другие исследователи на данной территории не обнаруживают прибрежную террасу, объясняя образование осадков эоловыми процессами (Mangerud et al., 1999).

Южнее, в речной долине, определены примыкающие к формам ледникового рельефа фрагменты уре-рьяхской эпигенетической террасы ледниковых контактов — разновидности террасы интрагляциального эстуария. Терраса располагается в области слияния р. Черной с ее притоком р. Урерьяхой и сложена хорошо сортированными мелкозернистыми горизонтально-слоистыми песками средней мощностью 3–4 м. А. С. Лавров и Л. М. Потапенко (2012) предполагают ее позднеледниковый возраст.

По результатам детального изучения вещественного состава отложений, вскрытых в береговых обнажениях долины р. Черной, Л. Н. Андреичевой (2002) в строении толщи выделены осадки печорского, вычегодского и полярного ледниковых горизонтов, а также разделяющие их отложения родионовского и су-линского межледниковых горизонтов. Осадки ледникового генезиса лайского времени не обнаружены. Лайские образования представлены перигляциальным аллювием.

Объект и методика исследований

Исследуемая территория относится к подзоне северных гипоарктических тундр с преобладанием в растительном покрове кустарничково-моховых ассоциаций с Betula nana, Loiseleuria procumbens и Dryas octopetala . Кустарниковые сообщества (в основном невысокие ивняки) занимают поймы и депрессии склонов 15

Е 55

—I—

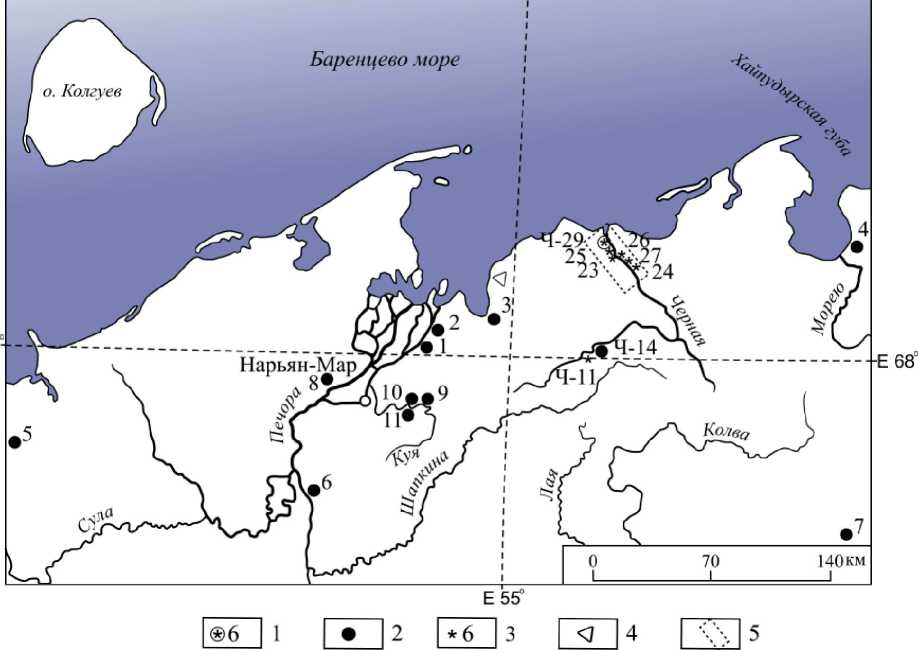

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов в районе работ (юго-восток Баренцевоморского региона). Условные обозначения: 1 — изученный разрез; 2 — ранее изученные разрезы с палинологическими данными; 3 — места отбора поверхностных пыльцевых проб; 4 — находки современных диатомей (Стенина, 2010; Стенина, Патова, 2010); 5 — район исследований. Ранее опубликованные палинологические данные: 1 — Kaakinen, Eronen, 2002; Väliranta et al., 2003; Болиховская и др., 1988; 2 — Нигаматзянова и др., 2022; 3 — Вейнбергс и др., 1995; 4 — Andreev, Klimanov, 2000; Velichko et al., 1997; 5 — Paus, Svendsen, 2003; 6 — Никифорова, 1982; 7 — Kullti et al., 2004; 8 — Лаптева, Корона, 2022; 9–11 —

Голубева, Марченко-Вагапова, Исаков, 2024

-

Fig. 1. Map of the studied sections (Southeastern Barents region). Legend: 1 — studied section; 2 — previously obtained palynological data; 3 — locations of surface pollen sampling; 4 — finds of modern diatoms (Stenina, 2010; Stenina, Patova, 2010 ). 5 — study area. Previously pollen data: 1 — Kaakinen, Eronen, 2002; Väliranta et al., 2001; Bolikhovskaya et al., 1988; 2 — Nigamatzyanova et al., 2022; 3 — Veinbergs et al., 1995; 4 — Andreev, Klimanov, 2000; Velichko et al., 1997; 5 — Paus, Svendsen, 2003; 6 — Nikiforova, 1982; 7 — Kullti et al., 2004; 8 — Lapteva, Korona, 2011; 9-11 — Golubeva, Marchenko-Vagapova, Isakov, 2024

(Юрцев и др., 1978). Согласно Климатическому атласу СССР (1960), для района исследований характерны следующие климатические параметры: температура воздуха в январе составляет –17…–18 °С, температура июля: 9–10 °С, годовая амплитуда температур воздуха равна 27–28 °С. Количество осадков в году — 350 мм.

Изучено береговое обнажение Ч-29, расположенное на левом берегу р. Черной в 3.7 км от д. Черной вверх по течению и в 7 км от устья реки (68º33´ 51,22´´с. ш., 56º31´32,40´´в. д. (WGS84)). Его выходы наблюдаются на протяжении 320 м. В районе исследований развит вечномерзлый торфяной массив с буграми пучения площадью около 30 км2. Бугры преимущественно продолговатой формы, имеют высоту до 0.5– 2 м и размеры в поперечнике от 1 до 4 м, часто рассредоточены и разнонаправлены в пределах массива.

По нашим наблюдениям, на буграх вечномерзлого торфяного массива произрастают злаки, в межбугорных понижениях — ива, сабельник болотный, осоки, сфагнум, кукушкин лен, редко — крестоцветные, гераниевые. По берегу развиты травянистые сообщества из злаков, осок, виолы, чемерицы, пижмы, неза- 16

В обнажении высотой около 12 м вскрыты отложения бугристых болот, представленные торфом с массивной и шлировой криоструктурами мощностью 1.2 м. Они залегают на моренной толще видимой мощностью до 9.7 м от уреза воды, перекрытой прослоями супеси и оторфованного суглинка с редкими неока-танными обломками пород и мелкими гнездами алев-ритистого песка мощностью 0.15 м и 1.15 м соответственно.

Проведены спорово-пыльцевой и диатомовый анализы 32 образцов из слоёв 3–5 (глина, торф) обн. Ч-29 (рис. 1).

Химическую обработку проб для палинологических исследований осуществляли с использованием общепринятых методик (Пыльцевой анализ, 1950). Изучение спор и пыльцы проводили на цифровом биологическом микроскопе «UDFU 300» при увеличении 500 х . Спорово-пыльцевые диаграммы строились с помощью программы Tilia. При расчете результатов спо-

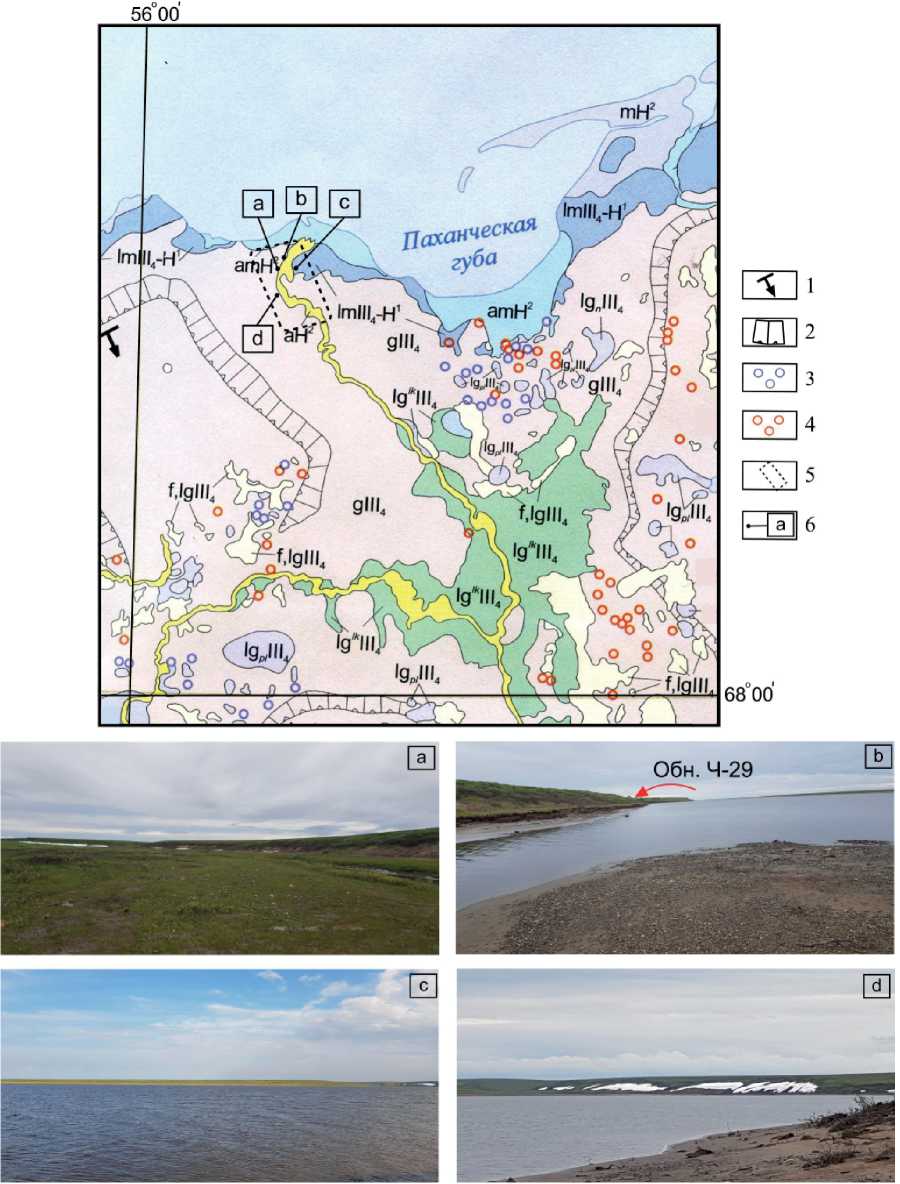

Рис. 2. Геоморфологическое строение района исследований. Условные обозначения к фрагменту карты четвертичных отложений (по: Лавров, Потапенко, 2012): 1 — направление наклона поверхности гляциоизостатических плато и предполагаемая амплитуда поднятия; 2 — уступы гляциоизостатических плато; 3 — проталинные лимнокамы; 4 — камы, не выражающиеся в масштабе; 5 — район исследований; 6 — фото рельефа; gIII4 — рельеф основной (донной и абляционной) морены; f,lgIII4 — камы, камовые поля, камовые террасы; lgnIII4 — террасы наледниковых интрагляциальных озер; lgplIII4 — лимнокамы проталинные (субаэральные); lglkIII4 — терраса ледниковых контактов (эпигенетическая) до 100 м; lmIII4-H1 — прибрежная (озерно-морская) терраса до 20 м (абс. отм.); aH2 — пойма; amH2 — аллювиально-морская терраса; mH2 — марши, пляжи, бары, косы, пересыпи

-

Fig. 2. Geomorphological structure of the study area. Legend for the map of Quaternary deposits fragment (according to Lavrov, Potapenko, 2012): 1 — direction of inclination of the surface of glacioisostatic plateaus and the assumed amplitude of uplift; 2 — scarps of glacioisostatic plateaus; 3 — inversion fluvioglacial landforms formed in subaerial conditions — thawed limnokams, not expressed to scale; 4 — kames, not expressed to scale; 5 — our research area; 6 — photo of the relief; gIII4 — relief of the main (bottom and ablation) moraine; f,lgIII4 — kames, kame fields, kame terraces; lgnIII4 — terraces of supraglacial intraglacial lakes; lgplIII4 — thawed (subaerial) limnokams; lglkIII4 — glacial contact terrace (epigenetic) up to 100 m; lmIII4-H1 — coastal (lake-marine) terrace up to 20 m (elevation); aH2 — floodplain; amH2 — alluvial-marine terrace; mH2 — marches, beaches, bars, spits, islets 17

рово-пыльцевого анализа за 100 % принималась сумма пыльцы древесных пород (AP) и травянистых растений (NAP), исходя из которой определялись процентные содержания пыльцы и спор, в том числе переотложенных и непыльцевых палиноморф. Также обращалось внимание на присутствие в образцах микрочастиц угля размером более 10 микрон. При определении водорослей Pediastrum учитывались тестацеи с сохранностью не менее 60 %.

С целью повышения корректности интерпретации ископаемых спорово-пыльцевых спектров проведен анализ 12 поверхностных проб, отобранных в районе исследований из верхних 1–2 см почвы или моховых подушек. Точки отбора проб расположены в пределах зоны кустарничково-моховой северной тундры в разных геоморфологических условиях: низкой и высокой пойм реки, надпойменной терассы, бугристого торфяника, приручейных и приозерных местообитаний (рис. 1). Выделенные локальные пыльцевые зоны сопоставлялись с ранее полученной палинологической характеристикой позднеледниковых озерно-болотных отложений в среднем течении р. Черной (Максимов и др., 2021).

Обработка образцов для диатомового анализа проводилась по общепринятым методикам (Диатомовый…, 1949–1950; Глезер и др., 1974). Створки изучались с помощью микроскопа Motic BA 300 при увеличении 1000 х .

Радиоуглеродное датирование образцов торфа из обн. Ч-29 и древесины из обн. Ч-26 выполнено в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН (Москва). В данной статье используется калиброванный возраст (2с), значения которого рассчитаны при калибровке радиоуглеродных дат с помощью прграм-мы CALIBREV 8.2 (табл.). Возрастная принадлежность морены в основании изученного разреза установлена на основании OSL-датировок подморенных толщ, вскрытых в низовьях Куи и Черной. OSL-датирование выполнено в лаборатории ОСЛ ФГБУ «ВСЕГЕИ» (Санкт-Петербург). В ходе работы над статьей использовалось оборудование ЦКП «Геонаука» ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар).

Результаты

Литологическое описание и датирование осадков

Расчистка мощностью 2.95 м расположена в 9 м над урезом воды и вскрывает наиболее полный разрез голоцена в пределах изученного нами участка приустьевой области реки. Описание разреза снизу вверх (см).

-

1. Суглинок валунный серого цвета с сизым оттенком. Контакт с вышезалегающим слоем четкий, неровный, наклонный (со следами сплыва) и элементами падения: угол падения 45°, азимут падения 15°. Мощность 25 см.

-

2. Супесь серо-коричневая, ожелезненная. Слой имеет неправильную форму в виде затека. Контакт с вышележащим слоем четкий, неровный, наклонный, подчеркнут ожелезнением. Контакт между слоями 2 и 3 идентичен нижележащему. Мощность 10 см.

-

3. Глина сизо-коричневая, с редкими валунами, гальками, гравием и мелкими включениями (окатышами) алевритистого пылеватого светло-серого песка диаметром до 1 см. Наблюдается ожелезнение в виде пятен и редкие гнезда оторфованного темно-коричневого суглинка размером около 10 х 10 см. В верхней части (гл. 135– 105 см) редко наблюдаются обломки пород. Контакт с верхним слоем четкий, субгоризонтальный. Мощность 155 см.

-

4. Торф черный, хорошо разложившийся, с остатками веток, переходящий вверх по разрезу с гл. 50 см в торф темно-коричневый, хорошо разложившийся. С гл. 95 см и выше — торф мерзлый, криотекстура массивная, встречаются кристаллы и тонкие прожилки льда толщиной ~ 1 мм. Мощность 80 см.

-

5. Почвенно-растительный слой. Мощность 25 см.

Отложения торфа из сл. 4 датированы на глубинах 50–55 см и 75–80 см: 5720 ± 100 14С л. н. (6306– 6682 кал. л. н.) (IGAN 10838) и 7180 ± 150 14С л. н. (7696– 8222 кал. л. н.) (IGAN 10839).

Таблица 1. Результаты датирования образцов

Table 1. Results of dating

Радиоуглеродное датирование Radiocarbon dating

|

№ п/п |

Лабораторный номер Laboratory number |

Полевой номер Field number |

Глубина отбора, м Sampling depth, m |

Материал Material |

14C, л. н. yrs ago |

14C, кал. л. н. (1с) yrs ago (1с) |

14C, кал. л. н. (2с) yrs ago (2с) |

|

1 |

IGAN10834а |

26/56 |

1.1–1.15 |

древесина / wood |

3060±70 |

3776–3788 |

3698–3709 |

|

2 |

IGAN10838 |

29-1-1 |

0.5–0.55 |

торф / peat |

5720±100 |

6405–6429 |

6306–6682 |

|

3 |

IGAN10839 |

29-1-2 |

0.75–0.8 |

торф / peat |

7180±150 |

7855–7902 |

7696–8222 |

Датирование методом ОСЛ OSL dating

|

№ п/п |

Лабораторный номер Laboratory number |

Полевой номер Field number |

Минерал Mineral |

Возраст, тыс. лет Age, thousand years |

|

1 |

RGI- 1421 |

К-15-2 |

Кварцевые зерна Quartz grains |

55 ± 4 |

|

2 |

RGI- 1423 |

Ч-24-2 |

Кварцевые зерна Quartz grains |

65 ± 6 |

Палинологический анализ поверхностных проб приустьевой области р. Черной

Палинологическое изучение поверхностных проб является для авторов дополнительной методической основой. В будущем оно будет продолжено и, учитывая труднодоступность изученной территории и недостаточное количество опубликованных данных, будет представлять интерес при составлении базы данных России.

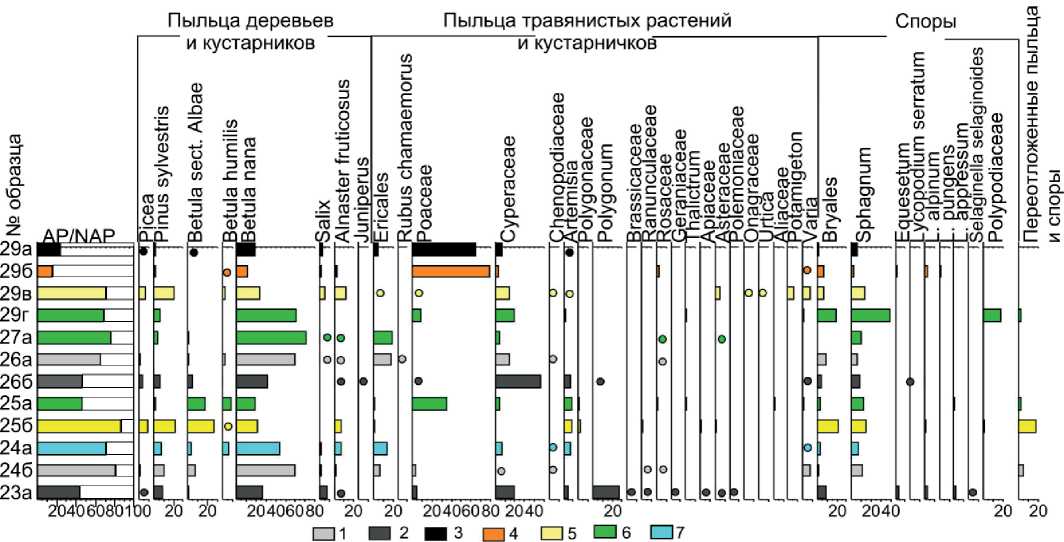

Выявлены типичные тундровые спорово-пыльцевые спектры (СПС) и зависимость их состава от геоморфологической позиции опробованных местообитаний (рис. 3). СПС из массива многолетнемерзлого торфяника (пробы 29а, 29б) характеризуются максимальным по сравнению с остальными пробами количеством пыльцы трав (77–84 %), среди которой преобладает пыльца злаков (65–80 %). Из непыльцевых палиноморф определены грибы.

ВодорослиГрибы

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма поверхностных спектров из северной субарктической тундры в пределах Большеземельской тундры в низовье р. Черной (AP+NAP = 100 %). Геоморфологическая позиция точек отбора проб: 1 — моренная гряда (вершина; травяно-кустарничковые заросли); 2 — моренная гряда (подножие, терраса; травянокустарниковые заросли); 3 — бугристый торфяник (бугор пучения); 4 — бугристый торфяник (межбугорное понижение);

5 — низкая пойма; 6 — высокая пойма; 7 — термокарстовое озеро

-

Fig. 3. Spore-pollen diagram of surface spectra from the northern subarctic tundra within the Bolshezemelskaya tundra in the lower reaches of the Chernaya River (AP+NAP = 100%). Geomorphological position of sampling points: 1 — moraine ridge (summit; grass-shrub thickets); 2 — moraine ridge (foot, terrace; grass-shrub thickets); 3 — hummocky peat bog (frost mound); 4 — hummocky peat bog (inter-mound depression); 5 — low floodplain; 6 — high floodplain; 7 — thermokarst lake

В подавляющем большинстве проб в составе СПС преобладает пыльца деревьев и кустарников (66–86 %) при доминировании Betula nana (44–70 %) . Исключение составляют пробы 29в и 25б из низкой поймы с повышенным количеством пыльцы деревьев ( Picea sp., Pinus sylvestris, Betula sect. Albae — в сумме 26–55 %) за счет привноса ее речными потоками. В некоторых пробах пыльцы группы древесно-кустарниковой и кустарничково-травянистой растительности образуют примерно равные доли в диапазоне 43–57 %.

В СПС из отложений моренной гряды наблюдается тенденция к сокращению участия пыльцы травяно-кустарничковой группы (от 60 до 20%) и увеличению доли пыльцы кустарниково-древесной группы по направлению от подножия к вершине гряды. Отмечена следующая тенденция в составе группы NAP: с повышением высоты в СПС чаще встречается пыльца кустарничков Ericales sp. и реже обнаруживается пыльца осок. При этом несколько сокращается разнообразие трав. В СПС у подножия определены Poaceae, Polygonum sp., Cyperaceae, Artemisia sp., Brassicaceae, Ranuncalaceae, Geraniaceae, Apiaceae, Asteracea, Onagraceae.

СПС из суглинистых осадков высокой поймы характеризуются значительным участием пыльцы карликовой березки, злаков, осок и верескоцветных. Отличительной особенностью СПС из приручейных (обр. 27а), приозерных (обр. 24а) и переувлажненных (обр. 25а) местообитаний является присутствие среди непыльцевых палиноморф разнообразных раковинных амеб. Наличие микрочастиц угля в СПС в достаточно большом количестве объясняется его привносом из больших скоплений каменного угля близ д. Черная.

Результаты палинологического анализа фоссильных спектров

Палинозона (ПЗ) I (210–255 см)

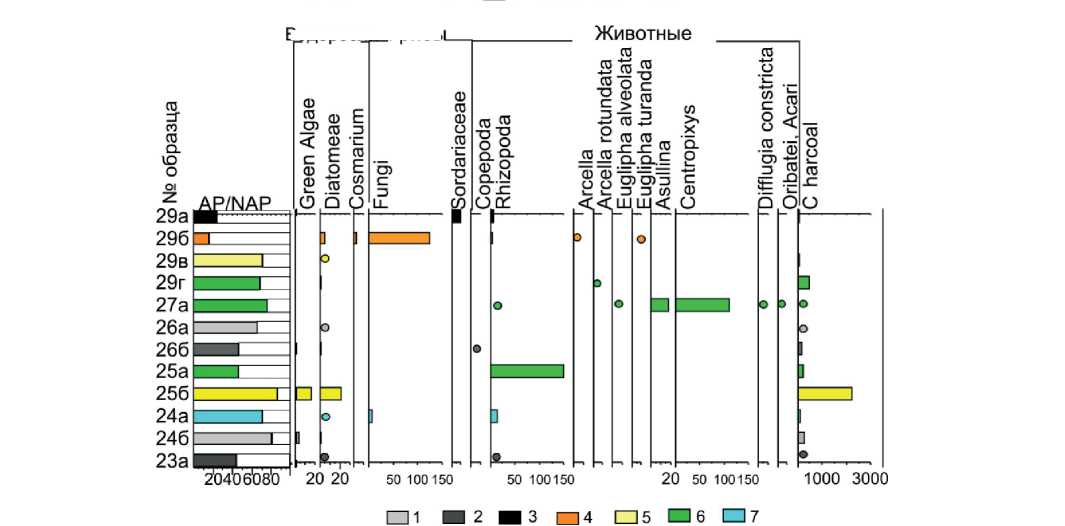

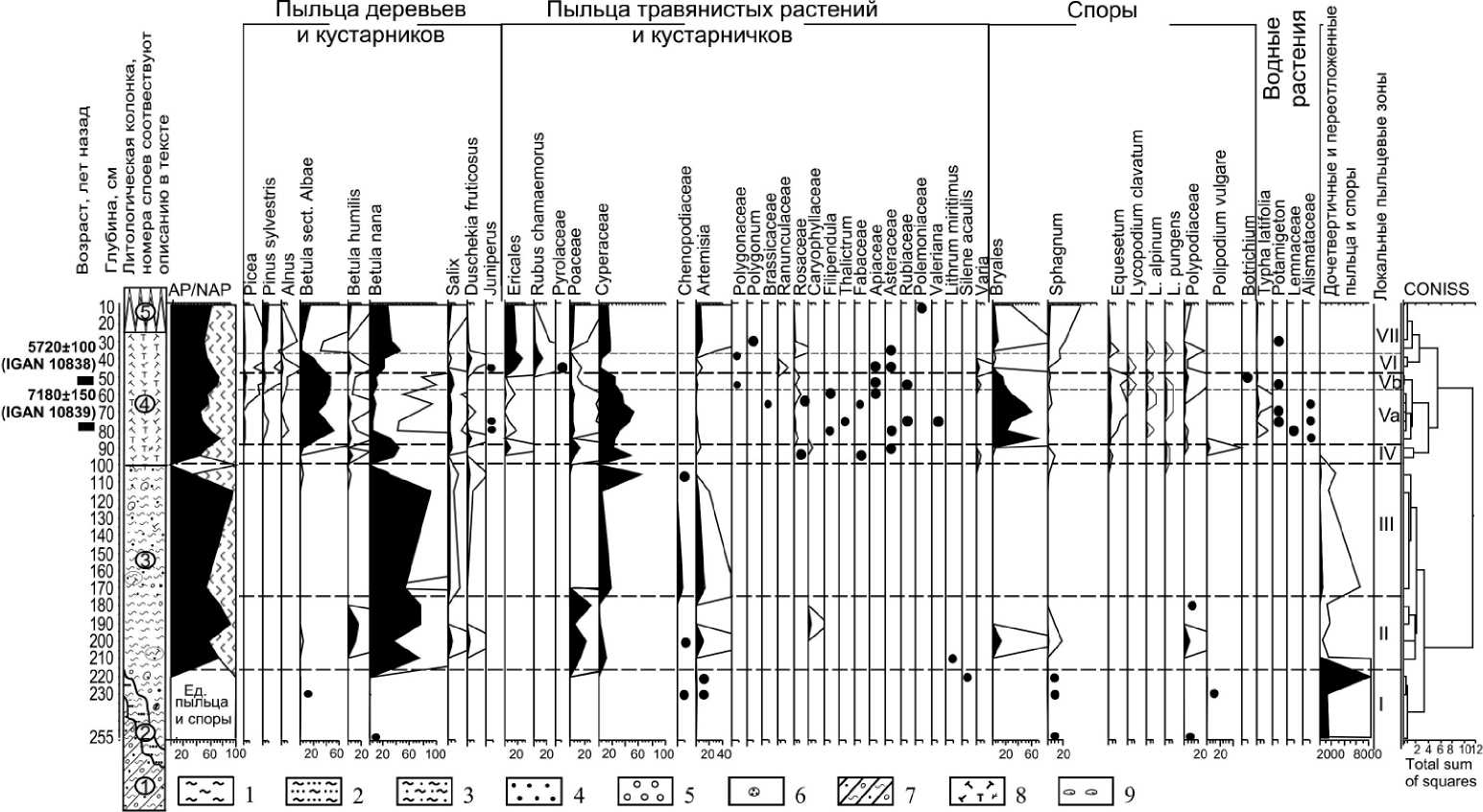

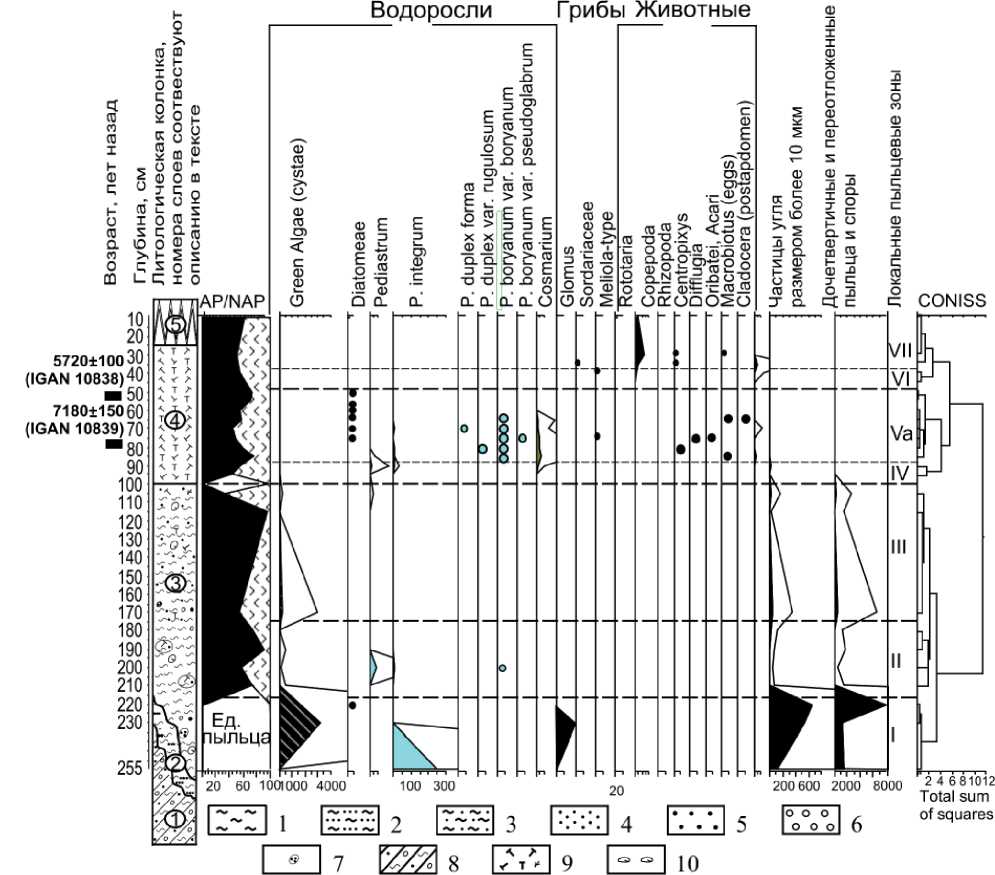

Основу СПС образуют переотложенные формы. Присутствуют лишь единичные пыльцевые зерна берез, полыни, маревых, смолевки, споры сфагновых мхов и папоротников хорошей сохранности. Обращает на себя внимание большое количество пресноводных холодолюбивых водорослей Pediastrum integrum в начале зоны и разнотипных зеленых водорослей выше по разрезу. В верхнем образце обнаружены грибы Glomus. Во всех образцах содержится много частиц угля (рис. 4, 5).

Палинозона II (170–210 см)

Для зоны характерна низкая концентрация пыльцы и большое количество переотложенных пыльцы и спор. Преобладает пыльца карликовой березы разной степени сохранности (35–76 %). В обр. 5 на гл. 200 см определено незначительное содержание пыльцы ольховника и ивы (5–6 %). Среди пыльцы травянистых растений достаточно хорошей сохранности доминирует пыльца Poaceae (до 24 %), в нижней части пали-нозоны также наблюдаются в меньшем количестве Cyperaceae (до 11 %), Artemisia sp. (10 %) и единичные зерна Chenopodiaceae и Litrum miritimus . В верхней части зоны состав группы трав менее разнообразен: наряду с преобладающими злаками встречена пыльца Caryophyllaceae. В нижней части зоны численность 20

спор незначительна, встречены зеленые и сфагновые мхи, папоротники. Из непыльцевых палиноморф определены те же, что и в предыдущей зоне, зеленые водоросли. При этом значительно сократилось участие Pediastrum.

Палинозона III (105 – 170см)

ПЗ характеризуется изменениями в группе пыльцы трав: исчезает Poaceae, увеличивается доля Cyperacеae с максимумом 64 % в верхней части ПЗ, в которой к тому же сокращается количество пыльцы ксерофильных растений Artemisia sp. и Chenopodiaceae c 26 % до единичных зерен. В верхнем образце (гл. 105 см) пыльца осок зачастую образует скопления, посчитанные за одно зерно. Споры в спектрах не обнаружены. В группе водных палиноморф состав зеленых водорослей становится менее разнообразным, исчезают пресноводные хлорофитовые водоросли рода Pediastrum .

Образец суглинка на контакте сл. 3 и 4 с гл. 105– 95 см не содержит палиноморфы хорошей сохранности, отмечены лишь единичные зерна переотложенной пыльцы и многочисленные углистые частицы.

Палинозона IV (90–95см)

Спектры этой ПЗ и выше по разрезу отличаются отсутствием дочетвертичных и переотложеннных форм. Группы древесных и травянистых растений содержатся примерно в равных количествах (по 44–55 %). В первой группе по-прежнему доминирует Betula nana (38– 44 %). В составе второй группы наряду с преобладающей пыльцой семейства Cyperaceae (22–47 %) появляется пыльца Poaceae (6–14 %), Ericales sp. (8 %) и в единичном количестве Rosaceae, Fabaceae, Artemisia sp., Caryophyllaceae и Asteraceae. Споры содержатся в незначительных количествах и представлены Sphagnum sp. , Bryales sp. , Equisetum sp. , Lycopodium pungens и Polypodiacea. Микрочастицы угля в спектрах ПЗ и выше не обнаружены.

Палинозона V (50–90см)

ПЗ выделена на основании значительных изменений во всех группах палиноморф и подразделется на две подзоны: ПЗ Vа в интервале 55–90 см и ПЗ Vb в интервале 50–55 см. В группе пыльцы деревьев и кустарников ПЗ Vа резко увеличивается количество Betula sect. Albae (28–50 %), значительно уменьшается доля Betula nana (с 31 до 4 %) , появляется единичная пыльца хвойных деревьев Picea sp. (до 2 %), Pinus sylvestris и кустарников Juniperus sp. Среди пыльцы травянистых появляются водные Typha latifolia, Potamogeton sp. , Lemnaceae, Alismataceae. В группе спор существенно чаще встречаются Bryales sp.и Equisetum sp. В числе непыльцевых палиноморф пресноводные водоросли отличаются наиболее разнообразным составом: среди Pediastrum наряду с P. integrum впервые определены P. duplex forma, P. duplex var. rugulosum, P. boryanum var. boryanum, P. boryanum var. pseudoglabrum, появляется Cosmarium. Впервые также обнаружены микроостатки различных животных: раковинных амеб, клещей, ветвистоусых и веслоногих рачков, а также яиц тихоходок. Осадки на уровне нижней части подзоны датированы 7180 ± 150 14С л. н. (7696–8222 кал. л. н.) (IGAN 10839).

Спектры ПЗ Vb отличаются ростом кривой ели и сосны, причем участие ели является максимальным,

Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений в обн. Ч-29. Условные обозначения: 1 — глина; 2 — супесь; 3 — суглинок; 4 — гравий; 5 — галька; 6 — окатыши алеврити-стого песка; 7 — валунный суглинок; 8 — торф; 9 — обломки пород; точкой на диаграмме обозначено содержание палиноморф в единичном количестве

Fig. 4 . Pollen and spore diagram in Ch-29 palsa section in the lower Chernaya River. Legend: 1 — clay; 2 — sandy loam; 3 — loam; 4 — gravel; 5 — pebbles; 6 — sand pellets; 7 — boulder loam; 8 — peat; 9 — rock fragments; minor taxa (less than 2%) are expressed as dots

Рис. 5. Диаграмма непыльцевых палиноморф отложений в обнажении Ч-29 (непыльцевые палиноморфы).

Условные обозначения — на рис. 4

Fig. 5. Non-pollen palynomorphs diagram of the Ch-29 palsa section in the lower Chernaya River. Legend is in Fig. 4

но не столь значительным (до 5 %). Пыльцы можжевельника не встречено. Изменения коснулись и других групп палиноморф. В группе трав и кустарничков сокращается доля осок и прибрежно-водных трав, а в группе спор уменьшается участие зеленых мхов и увеличивается — папоротников. Осадки в интервале 50– 55 см датированы 5720 ± 100 14С л. н. (6306–6682 кал. л. н.) (IGAN 10838).

Палинозона VI (40 – 50см)

Обращает на себя внимание рост кривых пыльцы кустарников (карликовой березы — 21 % и ольховника — до 5 %) и падение кривой древовидных берез (21– 32 %). Вновь появляется единичная пыльца можжевельника. Среди пыльцы трав увеличивается количество пыльцы кустарничков верескоцветных (18–26 %), морошки (6–13 %) и грушанки (единичные зерна).

Палинозона VII (10 – 50см)

В составе спектров преобладает пыльца карликовой березы (26–45 %). Пыльца деревьев представлена Betula sect. Albae (3–16 %) , Picea sp. (до 1–3 %) и Pinus sylvestris (2–10 %). В группе пыльцы травянистых рас- 22

тений доминируют верескоцветные (14–16 %) и осоковые (14–18 %), в меньшем количестве присутствуют злаковые (2–5 %) и полыни (3–8 %). В группе спор повышается роль зеленых и сфагновых мхов. Среди непыльцевых палиноморф определены остатки живот-ных-сфагнобионтов и почвенных грибов.

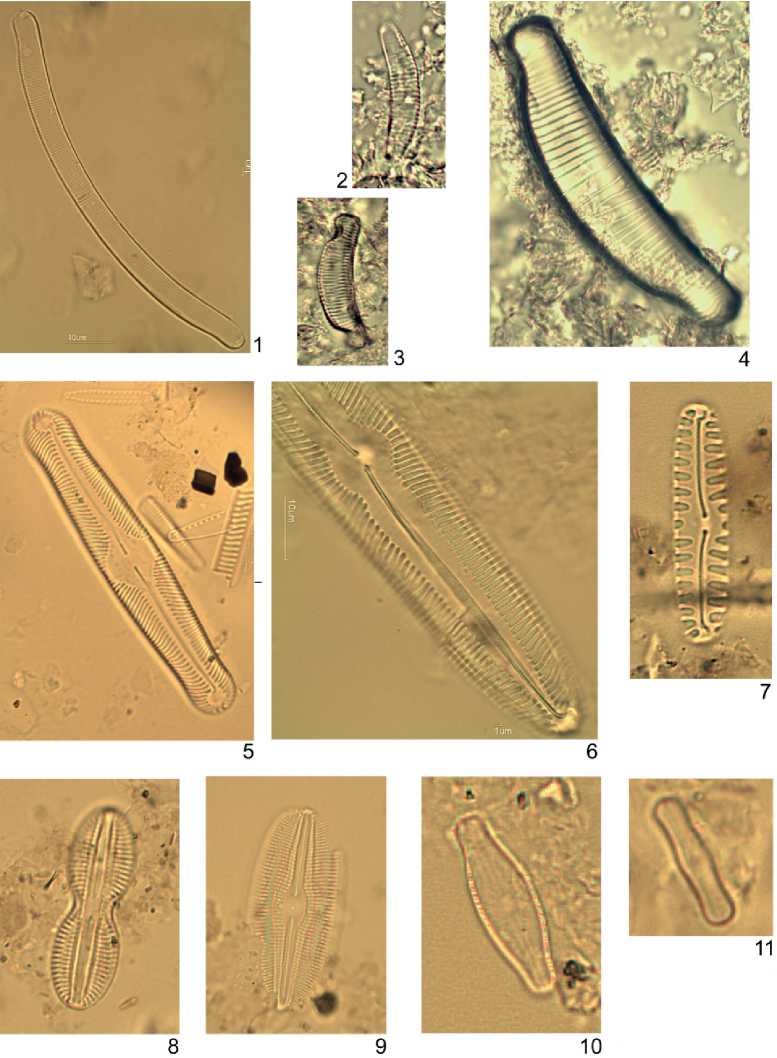

Результаты диатомового анализа

В 26 образцах из 32 створки диатомовых водорослей отсутствуют либо обнаружены единичные центрические водоросли (преимущественно в виде обломков). Сообщества диатомей определены в 6 образцах, отобранных в интервале глубин 10–75 см. Установленный комплекс в целом включает 54 вида и разновидности, относящихся к 22 родам в количестве от 194 до 7438 экземпляров на препарат. Класс Centrophyceae представлен видами Aulacoseira islandica и Stephanodiscus sp., встреченными с оценкой обилия «редко». Остальные створки относятся к классу Pennatophyceae. Господствующее положение в комплексе занимают виды родов Pinnularia (12 форм), Eunotia (11) и Navicula (9). В целом виды немногочисленны: с оценкой обилия

«в массе» встречена Eunotia fallax , оценкой обилия «очень часто» отмечены Eunotia parallela, E. еxigua, E. lunaris, E. septentrionalis, Pinnularia viridis, P. subcapi-tata и некоторые другие (рис. 6).

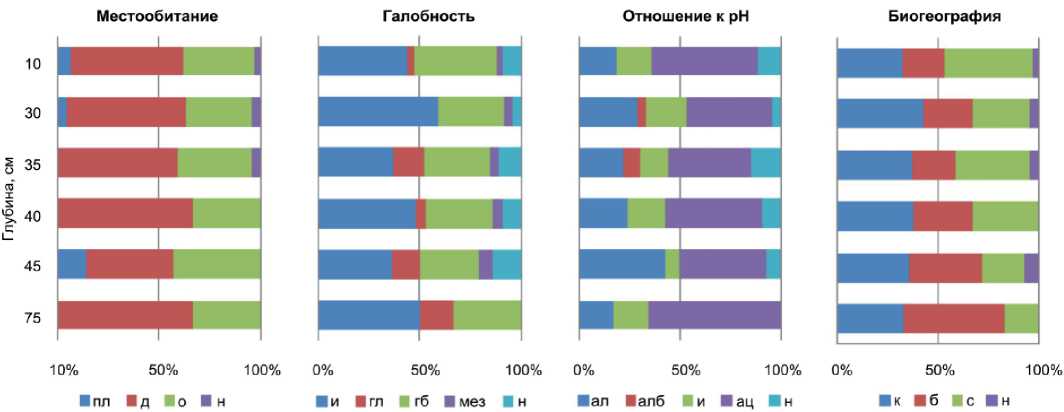

Образцы из сл. 3 (в интервале глубин 100–215 (260) см, глина сизо-коричневая с редкими гравием, галькой и валунами, включениями гнезд песка) практически немые. В них обнаружены лишь единичные обломки и створки диатомеи Paralia sulcata, спикулы губок. В более позднее время в результате улучшения климатических условий происходило накопление органогенного материала в мелководном водоеме (сл. 4, в ин- тервале глубин 20–100 см, торф). В обр. 22 на гл. 75 см отмечено небольшое количество пресноводных диатомей, где преобладает ацидофил — Eunotia fallax (рис. 6). С гл. 45 см и выше (обр. 28–32) в толще торфа встречен достаточно разнообразный и обильный комплекс диатомовых водорослей. Среди отмеченных форм преобладают донные виды (до 67 %; рис. 7). По отношению к солености преобладают индифференты (до 59 %), количество галофобов составляет около 40 %, галофилов — 14 %, встречен единственный вид-мезагалоб Diploneis interrupta с низкой оценкой обилия. По отношению к кислотности доминируют ацидофилы — 66 %:

Рис. 6. Диатомеи (фототаблица): 1 — Eunotiaparalella Ehr., 2 — E. lunaris (Her.) Grun., 3 — E. septentrionalis Oestr., 4 — E. praerupta Ehr., 5 — Pinnulariadivergens W. Sm., 6 — P. maior (Kütz.) Rabenh., 7 — P. borealis Ehr., 8 — Diploneis interrupta (Kütz.) Cl., 9 — D. ovalis (Hilse) Cl., 10 — Anomoeoneis brachisira (Bréb.) Grun., 11 — Navicula contenta Grun

Fig. 6. Diatoms (photo table). 1 — Eunotia paralella Ehr., 2 — E. lunaris (Her.) Grun., 3 — E. septentrionalis Oestr., 4 — E. prae-rupta Ehr., 5 — Pinnularia divergens W. Sm., 6 — P. maior (Kütz.) Rabenh., 7 — P. borealis Ehr., 8 — Diploneis interrupta (Kütz.) Cl., 9 — D. ovalis (Hilse) Cl., 10 — Anomoeoneis brachisira (Bréb.) Grun., 11 — Navicula contenta Grun

Рис. 7. Экологическая характеристика диатомовых комплексов в обн. Ч-29. Условные обозначения: распределение диатомей по местообитанию (пл — планктонные, д — донные, о — обрастатели), галобности (гб — галофобы, и — индиффе-ренты, гл — галофилы, мез — мезогалобы), отношению к рН среды (ац — ацидофилы, и — индифференты, ал — алкали-филы, алб — алкалибионты) и биогеографии (с — северные, к –космополиты, б — бореальные). Во всех подразделах: н — неустановленная экология

Fig. 7. Ecological characteristics of diatom assemblages in Ch-29 site. Legend: distribution of diatoms by habitat: пл — planktonic, д — benthic, o — fouling, halobicities: гб — halophobes, и — indifferent, гл — halophiles, мез — mesohalobes, relation to pH of the environment: ац — acidophiles, и — indifferent, aл — alkaliphiles, aлб — alkalibionts and biogeographies: с — northern, к — cosmopolitan, б — boreal. In all subsections: н — unspecified ecology

Eunotia fallax с оценкой обилия «в массе», «очень часто» отмечены Eunotiaparallela, E. еxigua, E. lunaris, E. septentrionalis, Pinnularia viridis . Преобладают космополиты, участие бореальных форм убывает вверх по разрезу (с 50 до 21 %), а северных возрастает (с 17 до 44 %).

Обсуждение результатов и выводы

Ландшафтно-климатические условия осадконакопления на территории исследований

Полученные микропалеонтологические данные (пыльцевые и непыльцевые комплексы, диатомовые комплексы) позволили восстановить следующие особенности осадконакопления в течение позднеледни-ковья и голоцена.

Вскрытый в основании разреза валунный суглинок видимой мощностью 9.65 м соотнесен с полярным (осташковским) горизонтом на основании ОСЛ-датирования подстилающих морену осадков в обн. Ч-24-2 в низовье р. Черной и в обн. К-15-2 в низовье р. Куи. Возраст составил 65 ± 6 тыс. л. (RGI-1423) и 55 ± 4 тыс. л. (RGI-1421) соответственно.

Вышезалегающие отложения слоев 2 и 3, представленные супесью и глинами с редкими обломками пород и включениями алевритового пылеватого песка, характеризуются смешанным составом, то есть имеют признаки гляциогенных и ледниково-озерных образований. В осадках отсутствуют такие типичные признаки для аквальных образований, как слоистость и хорошая сортировка, преимущественно песчаный состав, а для морских отложений — фаунистические остатки. Так, морские осадки вдоль берега Паханческой губы образуют моногранулярные пески, глубже — в центральной части — бигранулярные алевритовые пески (Государственная…, 2014). Лимногляциальные образования, слагающие эпигенетическую террасу (терра- 24

су ледниковых контактов) позднеледникового возраста на участке слияния рек Урерьяхи и Черной, представлены хорошо сортированными горизонтальнослоистыми песками (Лавров, Потапенко, 2005). Для ледниково-озерных отложений характерны ленточная слоистость и рябь течения.

Литологический состав осадков в диапазоне 215– 270 см (сл. 2, подошва сл. 3) позволяет отнести их к тиллу сплывания (флоу-тиллу), который образуется в результате стекания вытаявшего материала по склону моренной гряды и накопления в понижении. Подобные отложения являются ледниковым солифлюксием (Каплянская, Тарноградский, 1993). В нижней части глинистой толщи наблюдаются характерные для флоу-тилла диагностические признаки: глиняные или алевритовые окатыши, нарушения на межслойных контактах. В то же время в эрозионной котловине образовался прогляциальный палеоводоем (глинистая пачка на гл. 100–255 см). Возможно, обломочный материал в глинистую толщу попадал при падении с фрагментов ледяной кровли или по трещинам в них, как это происходит в подледных озерно-ледниковых отложениях. Результаты палинологического изучения глинистых осадков в интервале глубин 100–255 см (ПЗ-I–III) указывают на существование в конце позднеледнико-вья небольшого прогляциального, то есть контактирующего со льдом водоема, образованного при деградации полярного оледенения. Состав спектров, на наш взгляд, отражает обстановку озерного осадконакопления, но не в стабильных и слабопроточных условиях, обычных для озер, а при периодическом усилении таяния льда и сноса материала по склонам ледника.

Осадки на гл. 215–255 см (ПЗ-I) содержат обилие пресноводных холодолюбивых водорослей Pediastrum integrum, типичных для водоемов с прозрачной водой, и зеленых водорослей. Подобные комплексы зеленых водорослей были нами обнаружены в ленточных глинах обширного приледникового бассейна в долине р. Сейды (Golubeva, Marchenko-Vagapova, 2024). Присутствие почвенного гриба Glomus, множества углистых частиц и переотложенных палиноморф указывает на абразионные склоновые (оплывные) процессы.

Возникающие при дальнейшем таянии льда му-тьевые потоки и сплывное поступление взвеси и обломочного материала в озерный бассейн (интервал глубин 100–215 см) вызвали мутность воды в палеоводоеме, о чем свидетельствует исчезновение пресноводных, требовательных к чистой воде водорослей. На уровне 100–175 см (ПЗ-III) озеро, вероятно, испытало некоторое обмеление, усилились абразионные процессы. Об этом говорит появление песчаной составляющей и редких неокатанных обломков пород в глинистых осадках в интервале гл. 105–135 см. В пользу более активных гидродинамических процессов по сравнению с предшествующим интервалом (175–215 см) также говорит увеличение количества переотложенных форм и углистых частиц в спектрах. Ранее подобная взаимосвязь выявлена при изучении морских донных осадков в Баренцевоморском регионе: участие переотложенных спор и пыльцы в составе палиноспек-тров увеличивалось при усилении гидродинамической активности водоема (Руденко, 2001). В спектрах ПЗ-II преобладает пыльца тундровых кустарничков, злаков, осок, полыни и маревых. Максимум ксерофильных трав (преимущественно злаков) и присутствие пыльцы берез ( Betula s sect. Fruticosa — 10–15 %; Betula sect. Albae — единичные зерна) указывает на засушливые условия и смягчение сурового климата позднеледниковья, вероятно, в течение беллинга–аллереда. Затем в позднем дриасе при более суровых условиях редкостойная древесная растительность из берез исчезла, а по берегам озера в обилии распространились осоковые заросли (ПЗ-III).

Согласно палинологическим данным по обн. Ч-14 на р. Черной (~ 68.1° с. ш.), в конце позднеледниковья (аллеред, поздний дриас) в среднем течении реки был развит сложный растительный комплекс из березово-елово-сосновых лесных, тундровых и степных сообществ (Максимов и др., 2021). Сходная обстановка в аллереде реконструирована на побережье Чешской губы (~ 66.5° с. ш.) Л. Д. Никифоровой (1982).

Отсутствие палиноморф в образце суглинка на контакте слоев 3 и 4 на гл. 100 см позволяет предположить перерыв в осадконакоплении в результате резкого спуска озера.

С глубины 100 см и выше по разрезу фиксируется процесс заболачивания и преобразования палеоводоема в вечномерзлый бугристый торфяной массив. Процесс торфонакопления датирован на глубинах 0.8–0.75 м и 0.45–0.5 м 7180 ± 150 14С л. н. (7696– 8222 кал. л. н.) (IGAN 10839) и 5720 ± 100 14С л.н (6306– 6682 кал. л. н.) (IGAN 10838) соответственно.

Спектры ПЗ-IV фиксируют резкую смену условий осадконакопления в начале голоцена. Из спектров исчезает дочетвертичная и переотложенная пыльца и споры. Наряду с осоковыми зарослями на переувлажненных субстратах на осушенных участках развивались кустарниковые (карликовая береза, ива), злаковые и луговые сообщества из Rosaceae, Fabaceae, Artemisia sp.,Caryophyllaceae и Asteraceae. Климатические условия были близки современным. Южнее, в приустьевой части р. Печоры, на основании находок семян и пыльцы древовидной березы и ели установлено их произрастание в окрестностях оз. Голодная Губа в Малоземельской тундре начиная со второй половины пребореального периода. Обнаружены единичные остатки семян и пыльца Picea obovatа (15 %) (Лаптева, Корона, 2022).

Увеличение количества пыльцы древовидной березы до 30 % при такой же доле пыльцы карликовой березки в СПС выше по разрезу на глубине 85 см свидетельствует о распространении березовых редколесий в результате потепления климата. На произрастание березовых редколесий в период 10.2–8.7 кал. л. н. с учетом пыльцевых данных и датированных макроостатков этих древесных пород, указывают разные коллективы авторов (Kremenetski et al., 1998; Lapteva et al., 2024; Корона и др., 2024). По мнению О. М. Короны с коллегами (2024), в состав березовых редколесий, распространявшихся до ~ 70° с. ш., входила лиственница (количество пыльцы хвойных деревьев не превышает 5 %), в редколесьях на уровне ~ 68.5° с. ш. кроме них участвовала ель (содержание пыльцы ели — более 10 %). Следовательно, осадконакопление торфа в изученном нами разрезе на гл. 85 см происходило во временном интервале 10.2–8.7 кал. л. н. (бореальный период голоцена).

ПЗ-V отражает наиболее благоприятные климатические условия атлантического периода (АТ) голоцена, способствовавшие продвижению границы ели и древовидных берез на север. Осадки на уровне нижней части ПЗ датированы 7696–8222 кал. л. н. (IGAN 10839), а верхней части ПЗ — 6306–6682 кал. л. н. (IGAN 10838). В СПС преобладает Betula sect. Albae (до 50 %) , появляется единичная пыльца хвойных деревьев Picea sp. (до 5 %), Pinus sylvestris и кустарников Juniperus sp. Березовые леса в атлантическом периоде на территории исследований имели самое максимальное распространение за весь голоцен и достигали Баренцево-морского побережья. В то время хвойные породы произрастали лишь в виде отдельных деревьев или разрозненных островков, о чем свидетельствует незначительное количество их пыльцы.

Увеличение разнообразия пресноводных водорослей рода Pediastrum, среди которых определены P. integrum, P. duplex forma, P. duplex var . rugulosum, P. bory-anum var. boryanum и P. boryanum var. pseudoglabrum, указывает на прогрев воды в водоеме. Сохранение пресноводных условий подтверждается также появлением требовательных к чистоте воды десмидиевых водорослей Cosmarium. В то же время постоянное присутствие в спектрах пыльцы водных макрофитов и максимум спор зеленых мхов говорит о зарастании водоема и распространении гипновых топей. Состав диатомовых сообществ с преобладанием ацидофилов тоже отражает накопление органогенного материала в мелководном водоеме. Для этого этапа характерны активные болотообразовательные процессы. Вероятно, эвтрофные болота в окрестностях существовавшего палеоводоема преобразовывались в мезотрофные.

Состав спектров подзоны Vb свидетельствует о том, что в позднем АТ березовые древостои приобрели более сомкнутый характер, а пресноводные палеоводоемы и заболоченные участки претерпели осуше- 25

ние. Эти изменения объясняются дальнейшим потеплением климата.

Наши данные о существовании сомкнутого лесного покрова в приустьевой части р. Черной и его продвижении до Баренцевоморского побережья в интервале 8222–6306 кал. л. н. согласуются с результатами по сопредельным территориям. На полуострове Ямал примерно на этой же широте в долинах рек Юрибей (~ 68.5°с. ш.) и Хадытаяха (~ 67.5°с. ш.) березовые редколесья и леса с примесью лиственницы и ели произрастали 8.2–4.2 кал. л. н. В то же время в долине р. Сеяха, расположенной на севере полуострова (~ 70°с. ш.), начиная с 8.7–8.5 кал. л. н. уже происходил сдвиг ареала древовидной березы к югу, на что указывает сокращение ее пыльцы до 10 % (Lapteva et al., 2024).

Осадконакопление торфа в кровле разреза в интервале 10–50 см началось ~ 6500 кал. л. н. в условиях направленного похолодания климата, которое способствовало распространению ерниковых зарослей и сокращению площадей, занятых древесной растительностью. СПС фиксируется произрастание березовых редколесий (ПЗ-VI), вытесненных позднее ерниковы-ми и осоково-кустарничковыми зарослями (ПЗ-VII). Находки древесных остатков березы из обн. Ч-26 в 5.5 км от изученного обнажения вверх по течению реки (рис. 1), датированных 3600 ± 70 14С л. н. (3698– 3709 кал. л. н.) (IGAN 10834а), подтверждают участие березы в составе редколесий вплоть до среднего суб-бореала.

В дельте Печоры (~ 68.1°с. ш.) исчезновение лесной растительности произошло около 3.2 тыс. кал. л. н. (Väliranta et al., 2003). Согласно пыльцевым записям для более южных районов, в низовье р. Куи (~ 67.4°с. ш.) на северо-западе Большеземельской тундры в это время происходило отступание границы распространения Picea sp. на юг, расширение зоны тундры и активизация мерзлотных процессов (увеличилось содержание пыльцы древовидной березы до 50 % за счет сокращения доли пыльцы ели) (Голубева, Марченко-Вагапова, Исаков, 2024). На востоке Большеземельской тундры (оз. Харинеи, ~ 67.2°с. ш.) похолодание с 3.5 по 2.5 тыс. кал. л. н. вызвало исчезновение леса в окрестностях оз. Харинеи около 3 тыс. кал. л. н., которое согласуется с отсутствием макроостатков (игл) ели в осадках ближайших сопредельных районов — оз. Тумбуловаты (Kullti et al., 2004) и в бассейне р. Роговой (Оksanen et al., 2001). На Ямале исчезновение древесной растительности в долине р. Юрибей (~ 68.5°с. ш.) зафиксировано во временном интервале 4.9–4.4 кал. л. н. по сокращению обилия палиноморф и отсутствию макроостатков березы и ели, а в долине р. Хадытаяха (~ 67.5°с. ш.) экстразональные лесные участки из березы, лиственницы и ели сохранились по настоящее время, образуя северную границу леса (Панова и др., 2010; Корона и др., 2024).

На этом этапе на территории исследований процессы болотообразования замедлились, а мезотроф-ные болота трансформировались в верховые, на что указывает увеличение в спектрах доли пыльцы и спор олиготрофных растений: верескообразных кустарничков и сфагновых мхов. Замедление накопления торфа и его промерзание в верховье и приустьевой части Печоры около 4.5 тыс. л.н. выявлено Л. Д. Никифоровой (1982) и И. Г. Вейнбергсом с коллегами (1995).

Как следует из состава субфоссильных образцов, отобранных с поверхности бугристого торфяника (обр. 29а — с бугра пучения и обр. 29б — с мочажины), позднее в растительном покрове стали преобладать злаковники, в термокарстовых понижениях рельефа — заросли из карликовой березки. В пределах 14-километрового участка речной долины такие плотные заросли злаков обнаружены лишь вблизи рассматриваемого в данной статье обнажения на поверхности бугристого торфяника. В 0.5 км от болотного массива наблюдается несколько одноэтажных строений. Возможно, увеличение роли злаков объясняется нарушением почвенного покрова в результате антропогенной активности. Подобная особенность описана Н. Б. Носовой с коллегами (2014).

Таким образом, осадки (слои 3–5 в интервале глубин 210–0 см), содержащие микропалеонтологические остатки, вероятно, образовались на окраине эрозионной котловины, сформированной на месте вытаивания льда при деградации полярного ледникового покрова. По нашему мнению, в конце полярного времени на месте бугристого торфяника существовало небольшое прогляциальное озеро. В раннем голоцене палеоводоем начал зарастать, трансформировавшись в среднем голоцене из эвтрофного в мезотрофное болото. Впоследствии (~ 6500 кал. л. н.) происходило осушение болота и его преобразование в вечномерзлый торфяной массив.

К вопросу о трансгрессиях Баренцева моря в пределах восточной части его южного побережья в позднелед-никовье и голоцене

Диатомовые водоросли позволяют фиксировать положение береговой линии моря в прошлом. В последние годы получены данные диатомового анализа наряду с результатами литологического изучения для западной части Баренцевоморского побережья. На их основе сформулированы критерии выделения осадков, образованных в результате морских трансгрессий или ингрессий и последующих регрессий, построен график перемещения береговой линии Баренцева и Белого морей в голоцене в пределах Кольского полуострова (Толстоброва и др., 2022).

Предположение об изменении береговой линии юго-восточного побережья Баренцева моря в течение последних 17 тыс. л., основанное на анализе соотношения гляциоизостатических движений севера Печорской низменности и эвстатических изменений уровня океана, отражено в работе А. С. Лаврова и Л. М. Потапенко (2012). Ими установлена ингрессия, которая наиболее значительно проявилась в дельте р. Печоры. На юго-восточном побережье Баренцева моря ингрессивное проникновение воды выражено фрагментарно.

С целью выявления признаков морского генезиса отложений было проведено сопоставление полученных нами результатов диатомового анализа со схемой формирования донных осадков в разнотипных малых изолированных бассейнах северо-восточной части Фенноскандинавского щита (Толстоброва и др., 2022) и данными других авторов (Колька и др., 2013; 2015; 2016; Шелехова, Лаврова, 2021). К сожалению, об изучении диатомей в юго-восточной части побережья Баренцева моря упоминается лишь в работе А. С. Лаврова и Л. М. Потапенко (2012), в которой есть ссыл- ка на определения Р. В. Никитиной и В. М. Смирновой пресноводных водорослей из погребенных торфяников и вмещающих их песков озерно-морского генезиса. Описание комплекса диатомей, их приуроченности к хронологическим этапам и к определенным обнажениям не приведено, что делает невозможным сопоставление наших данных с опубликованными.

Полученные нами результаты диатомового анализа указывают на существование на месте вечномерзлого бугристого торфяника пресноводного бассейна. В озерно-болотных осадках, формировавшихся начиная с пребореального периода голоцена, не были обнаружены морские диатомовые водоросли, что может говорить о том, что морские воды не проникали в район исследований (7 км от устья р. Черной; ~ 68.3°с. ш.). Присутствие мезагалоба Diploneis interrupta отмечается и в других пресноводных водоемах у берегов северных морей, что также может быть вызвано процессами местного засоления. К тому же отсутствуют типичные для морских образований фораминиферы и цисты динофлагеллят.

Сходные условия седиментации в приледниковом озере — пресноводном голоценовом водоеме без стадий солоновато-водного и морского водоемов, отмечены на Кольском полуострове в озерах верхнего течения р. Лотты, в озерах долины р. Туломы (с отметками 72, 77 и 92.4 м н.у.м, расположенных ниже верхней морской границы) и некоторых других. Все они содержат диатомовую флору, которая характеризует условия пресноводного водоема (Толстоброва и др., 2022). Причем в долине р. Туломы выявлены как пресноводные, так и солоновато-водные озера, которые представляют собой хорошие аналоги для других исследований. Озерные осадки, в которых не были обнаружены собственно морские и переходные от морских к пресноводным фации, описаны в окрестностях поселков Сумской Посад и Малошуйка на Поморском берегу Онежского залива (Колька и др., 2016; 2018) и Двинского залива (Zaretskaya et al., 2024) Белого моря. В озерных отложениях суббореального периода в оз. Юж. Хаугилампи (центральная Карелия) обнаружены диатомовые комплексы, содержащие высокий процент (50 %) мезагалобных форм в сумме с галофилами. Авторы связывают это с переотложением и выщелачиванием ранее сформированных морских микулин-ских (?) осадков, или осадков моря Портландия (Шелехова, Лаврова, 2021).

Напротив, в отложениях, осадконакопление которых происходило в условиях ингрессии морского водоема, чаще всего обнаруживаются комплексы диатомовых водорослей, включающие в себя перемежающиеся слои с преобладанием мезогалобных видов (например, Coscinodiscus lacustris var. septentrionalis) и слои, обогащенные галофильными видами (например, Rhopalodia gibba var. vеntricosa). Так, в осадках оз. Прокопьевское на побережье Белого моря, относящихся к этой стадии, доминируют солоноватоводные виды — мезогалобы (до 82 %), среди которых преобладают донные виды (Rhabdonema minutum, Rh. adriatcum, D. smithii), виды-обрастатели (Cocconeis scutellum var. parva и др.) и планктонные (Paralia sulcata, Hyalodiscus scoticus), представленные в меньшем количестве. Вторую по численности группу составляют полигалобы (14–32 %), среди которых также преобладают донные формы ди- атомей (Grammatophora macilenta var. nodulosa, Pinnularia quadratarea, Amphora exigua, Trachyneis aspera), среди обрастателей выделены Cocconeis costata, C. stauronei-formis и др. (Толстоброва и др., 2022).

В отложениях переходной зоны на побережье Баренцева моря доминируют мезогалобы Diploneis didyma, Mastogloia smithii, Paralia sulcata, Navicula peregrinа и др. , которые потом замещаются галофилами Stauro-sirella pinnata , Nitzschia sigma, Navicula menisculus, Panto-csekiella schumannii, Anomoeoneis sphaerophora и др .

В морских осадках диатомеи представлены главным образом полигалобными и мезогалобными (мор-скими/солоновато-водными) видами.

В отложениях на побережье Белого моря отмечается пик содержания полигалобов (до 62 % в некоторых разрезах). В комплексах доминируют эпифит Cocconeis stauroneiformis и донный вид Grammatophora macilenta var. nodulosa . Преобладающими видами, по мнению авторов, являются мезогалобный планктонно-бентосный вид Paralia sulcata , многочисленны донный Rhabdonema adriaticum, бентосный полигалоб Navicula ammophila (Корсакова и др., 2016; Толстоброва и др., 2022). В морских осадках комплекса озер в районе пос. Чупа в северной Карелии отмечены диатомеи Grammatophora oceanica+arctica, Hyalodiscus sp. , Navicula digitoradiata, N.pygmaea, Pinnularia quadratarea, Plagio-gramma staurophorum, Cocconeis scutellum etv.v., Paralia sulcatа etv.v. и др. (Колька и др., 2015).

В морских отложениях побережья Баренцева моря диатомовые комплексы представлены полигалоба-ми и мезогалобами, чаще всего встречаются виды Cocconeis scutellum, Hyalodiscus scoticus, Melosira moniliformis, Paralia sulcata, Diploneis didyma, Pinnularia quadratarea, Plagiogramma staurophorum .

В скважинном материале осадков Баренцева моря, сформировавшихся за последние 10.4 тыс. лет, Е. И. Поляковой (2021) получены морские комплексы диатомей. В них многочисленны разнообразные холодноводные ледово-неритические Thalassiosira antarctica, T. gravida, T. nodrdenskioeldii и ледово-морские Nitzschia frigida, Fragilariopsis oceanica, F. cylindrus, Melosira arctica, Atheya septentrionalis , Pleurosigma stuxbergii виды, а также обычные для зон дивергенций видов рода Chaetoceros и Thalassionema nitzschioides и многие другие.

При литологическом изучении отложений не было обнаружено признаков их морского генезиса, таких как песчаный состав, хорошая сортировка материала, горизонтальная слоистость, фаунистические остатки. Абсолютная высота кровли изученного нами разреза — 13 м. Из сводного разреза отложений прибрежной террасы (Лавров, Потапенко, 2005) следует, что в строении осадков в обнажениях до вышеуказанной абсолютной отметки, за исключением дельты р. Печоры, участвуют пески, перекрытые прослоями погребенного и поверхностного торфа. Изученный разрез имеет более сложное строение: в цоколе залегает моренная толща видимой мощностью около 7 м и уходящая под урез воды. Морена перекрыта прослоями супеси (0.15 м), оторфованного суглинка с неокатанными обломками пород и мелкими гнездами глинистого мелкозернистого песка мощностью1.15 м и выше — торфа (1.2 м).

Приведенные нами результаты согласуются с материалами Пояснительной записки к Карте четвертич- 27

ных отложений РФ (2022) и с Картой четвертичных образований, составленной А. С. Лавровым и Л. М. Потапенко (2012). Из первой карты следует, что голоценовые трансгрессии, отражающиеся в обнажениях прибрежно-морских образований и выраженные береговыми линиями в рельефе, имеют ограниченное распространение — западнее 42° в. д. Послеледниковая трансгрессия связана только с бассейном Белого моря и западнее в результате изостатического опускания Фенноскандинавского щита под весом последнего ледника. Согласно второй карте, район наших исследований расположен в области распространения ледниковых образований полярного возраста. Поздненеоплей-стоцен-раннеголоценовые озерно-морские осадки имеют весьма ограниченное распространение и отделяются от вышеуказанной области руслом р. Черной (рис. 2). Таким образом, изученные ледниковые и озерно-болотные образования входили в состав сложного супрагляциального комплекса пород, в строении которого участвовали как пресноводные прогляциаль-ные водоемы, так и солоновато-водные бассейны, образованные при ингрессии. При этом некоторые разнотипные озера, вероятно, были изолированы друг от друга мертвым льдом или валами из рыхлых пород, впоследствии сохранившимися или разрушенными эрозионными аллювиальными процессами.

Выводы

Проведена оценка соответствия состава субфос-сильных СПС составу современной растительности. Субрецентные СПС отражают зональную тундровую растительность и зависимость от геоморфологической позиции места пробоотбора.

Согласно полученным данным, вскрытый в основании разреза валунный суглинок видимой мощностью около 10 м соотнесен с полярным (осташковским) горизонтом. Вышезалегающие осадки, представленные супесью, глинами с редкими обломками пород и включениями алевритистого пылеватого песка в диапазоне 215–270 см, согласно классификациям (Лаврушин, 1980; Каплянская, Тарноградский, 1993), представляют собой ледниковый солифлюксий. Отложения отнесены к тиллу сплывания (флоу-тиллу).

По результатам микропалеонтологических анализов можно сделать вывод, что осадконакопление глин, суглинков и торфа в кровле разреза происходило на окраине эрозионной котловины, сформированной при деградации полярного ледникового покрова. В позднеледниковье на месте бугристого торфяника существовало небольшое прогляциальное озеро. По палинологическим и альгологическим данным, тор-фонакопление началось в раннем голоцене в пребо-реальном периоде. В среднем голоцене палеоводоем начал зарастать, трансформировавшись из эвтрофного в мезотрофное болото.

Во второй половине среднего голоцена болотообразовательные процессы замедлились и мезотроф-ные болота преобразились в верховые.

По результатам изучения комплексов диатомовых водорослей проникновение морских вод не зафиксировано.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 23-27-00281).