Ландшафтно-рекреационный потенциал центральной экологической зоны Байкальской природной территории (в границах Иркутской области)

Автор: Истомина Елена Александровна, Цыганкова Мария Викторовна, Евстропьева Оксана Владимировна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Региональные студии туризма

Статья в выпуске: 3 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается территориальная дифференциация рекреационной деятельности в границах БПТ (Иркутская область) на ландшафтной основе. Для этих целей авторами создана ландшафтно-типологическая карта в масштабе 1:500 000. В легенде карты ландшафты объединены в группы по высотным поясам, условиям развития, особенностям мезорельефа и растительности. Высокое ландшафтное разнообразие обусловило возможность развития широкого спектра видов туризма. Определена значимость каждого типа ландшафтов для развития различных видов туризма, а также их устойчивость к рекреационной нагрузке. Интегральная оценка устойчивости рассчитывалась в качественных категориях на основе сочетания показателей средней и минимальной покомпонентной устойчивости, с учетом их значимости при рекреационном воздействии и наличия нулевых значений покомпонентной устойчивости. Наиболее высокими показателями рекреационной устойчивости характеризуются низкогорные ландшафты сосновых, лиственнично-сосновых и кедрово-лиственничных лесов, сосновые остепненные леса, светлохвойные и темнохвойные долины, а также пашни. Низкой устойчивостью характеризуются гольцовые и подгольцовые ландшафты, а также темнохвойные, светлохвойные и степные ландшафты, приуроченные к крутым склонам. Методом ландшафтно-интерпретационного картографирования созданы карты рекреационного потенциала территории и устойчивости ландшафтов к воздействию туристической деятельности. Сопоставление этих карт позволит в дальнейшем планировать рекреационные нагрузки в Центральной экологической зоне БПТ (Иркутская область). Работа выполнена в рамках программы НИР Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№16-05-00902 и №17-05-00588) и Русского географического общества в (№17-05-41020).

Ландшафтная карта, рекреационное зонирование, рекреационная значимость и чувствительность ландшафтов

Короткий адрес: https://sciup.org/140236963

IDR: 140236963 | УДК: 911.5:379.85 | DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10309

Текст научной статьи Ландшафтно-рекреационный потенциал центральной экологической зоны Байкальской природной территории (в границах Иркутской области)

Введение. Территория Прибайкалья, являющаяся, с одной стороны, перспективной для развития туристической деятельности, а с другой стороны, уникальной и высокоценной с экологической точки зрения, нуждается в научно-обоснованном планировании природопользования. Информационной основой такого планирования должна быть достоверная среднемасштабная ландшафтная карта, отражающая потенциальное и современное состояние ландшафтов территории [6].

Тематика планирования рекреационной деятельности на ландшафтной основе, устой-

чивого развития туризма, оценки и картографирования культурных экосистемных услуг широко представлена как в российских 1,2, так и в зарубежных исследованиях [1, 2, 12, 13, 15–17].

-

1 Экологически-ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе: Ольхонский район / Семенов Ю.М. и др. (ред.). Монография. Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 1998. 46 с.

-

2 Экологически-ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. Бассейн р. Голоустной: Рамочный план экологически ориентированного землепользования в масштабе 1:200 000. Монография. Иркутск; Ганновер: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 1997.

Целью работы было создание ландшафтно-типологической карты территории для исследования территориальной дифференциации рекреационной деятельности, создания на ее основе карты рекреационного зонирования и оценки устойчивости ландшафтов. Различные ландшафты, обладая определенными свойствами (характер растительности, рельефа, условия увлажнения, эстетическая привлекательность, комфортность, устойчивость к рекреационным нагрузкам), располагают к развитию того или иного вида рекреационной деятельности.

В качестве объекта исследования выбрана территория Прибайкалья в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории в пределах Иркутской области. Разнообразие ландшафтов 3,4 Прибайкалья определяется большим числом ландшафтообразующих факторов, а также неоднородностью условий, в которых формируются геокомплексы [3, 8].

Ландшафтная структура Прибайкалья характеризуется высокой сложностью и контрастностью. Здесь соприкасаются два крупных региона субконтинентов Северной Азии – Байкало-Джугджурская и Южно-Сибирская физико-географические области; сочетаются три типа природной среды: тундровый, таежный и степной; представлен широкий спектр ландшафтов: гольцовые, подгольцовые, горнотаежные, горно-лесные, горно-лесостепные (подтаежные), горно-степные, горно-сухостепные и опустыненно-степные [9].

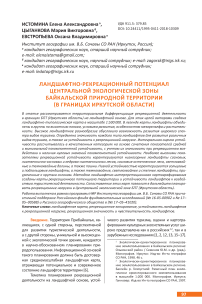

Создавалась ландшафтно-типологическая карта территории в масштабе 1:500 000, которая приведена в обобщённом виде на рис. 1. В качестве исходных данных для создания карты использовались электронные топографические карты территории, космические снимки Landsat 5, 7, 8 за различные сезоны и годы (в т.ч. мозаика MrSID за 2000 г. и мозаика Хансе- на за 2016 г.), цифровые модели рельефа, ландшафтные, геологические, почвенные и геоботанические карты 5 различного масштаба [5, 7, 10, 11, 13–14]. С использованием цифровой модели рельефа строились карты крутизны и экспозиции склонов. При создании карты использовались методы автоматической обработки космических снимков. С использованием методов визуального дешифрирования разносезонных снимков Landsat, а также с применением карт крутизны и экспозиции склонов, территория дифференцировалась на однородные ландшафтные вы-делы и определялась их типологическая принадлежность.

В легенде карты ландшафты объединены в группы по высотным поясам (высокогорные, среднегорные, низкогорные, подгорные, межгорных понижений и долин), условиям развития (оптимального, редуцированного и ограниченного), особенностям мезорельефа и растительности (табл. 1).

Для каждого выдела ландшафтной карты определялись также переменные состояния (свежие гари, зарастающие гари, мелколиственные леса на месте старых гарей, светлохвойные стадии восстановления темнохвойных лесов).

Территория исследования обладает высоким ландшафтным разнообразием, что обуславливает возможность развития широкого спектра видов туризма (табл. 2) [4, 14].

На основе ландшафтной карты и табл. 2 было проведено рекреационное зонирование территории (см. рис. 1).

Ландшафты гольцового пояса (3% исследуемой территории) представлены приводораздельными, склоновыми, скальными и обвально-осыпными пустошными и с лишайниковыми тундрами комплексами и альпинотипными лугами. В подгольцовом поясе (11% исследуемой территории) распространены мохово-лишайниковые,

Цифрами обозначены ландшафты [Landscapes]:

-

1 – гольцовые и подгольцовые [goltzy and sub-goltsy]

-

2 – горнотаежные темнохвойные [mountain dark coniferous taiga]

-

3 – горнотаежные светлохвойные [mountain light coniferous taiga]

-

4 – горнотаежные низкогорные, подгорные и подтаежные [low-mountain taiga, piedmont and subtaiga]

-

5 – мелколиственные и светлохвойные леса южных склонов, обращенных к Байкалу [smallleaved and light coniferous forests of southern slopes facing Lake Baikal]

-

6 – подгорных равнин [foothill plains]

-

7 – долин и днищ падей [valleys]

-

8 – болота [bogs]

-

9 – степные и остепненные ландшафты [steppe landscapes]

(рекреационная значимость и чувствительность приведена в табл. 2 [recreational significance and sensitivity in Table 2])

Рис. 1 – Ландшафты территории, их рекреационная значимость и чувствительность

Fig. 1 – Landscapes of the territory, their recreational significance and sensitivity

Таблица 1 – Легенда карты ландшафтов

Table 1 – The landscape map explanatory notes

|

Ландшафты |

Устой-чи-вость* |

|||

|

Высокогорные Гольцовые |

||||

|

Альпино-типные |

Острогребневые водоразделы, скальные и крутые обвальноосыпные склоны |

С разреженным растительным покровом (фрагменты лишайниковых тундр) |

1 |

Н |

|

Субальпи-нотипные |

Водоразделов и склонов |

Травянистые с участками альпийских лугов |

2 |

Н |

|

Тундровые |

Гольцовые выровненные поверхности и прилегающие пологие склоны |

Лишайниковые тундры |

3 |

Н |

|

Округлых вершин и прилегающих пологих склонов, щебнистоглыбовые |

Пустошные |

4 |

Н |

|

|

Склоны |

Гравитационно-солифлюкционные лишайниковые с разреженными зарослями кедрового стланика |

5 |

Н |

|

|

Подгольцовые |

||||

|

Кустарниковые |

Выположенных поверхностей и пологих склонов |

С кедровым стлаником мохово-лишайниковые |

6 |

Н |

|

Крутых склонов |

С кедровым стлаником |

7 |

Н |

|

|

Редколесные |

Вершинных поверхностей и склонов |

Лиственничные с кедром, пихтой и березой редколесья кустарничково-лишайниковые в сочетании с редкими зарослями кедрового стланика |

8 |

С |

|

Водоразделов и склонов |

Кедровые и пихтовые редколесные с ерником кустарничково-зеленомошные и травяно-кустарничково-лишайниковые |

9 |

С |

|

|

Склонов |

Кедровые редколесные с ерником или кедровым стлаником |

10 |

С |

|

|

Днищ трогов |

С кедровым и пихтовым редколесьем травянистые, травянисто-кустарничковые и кустарничковые |

11 |

С |

|

|

Горно-таежные редуцированного развития |

||||

|

Темнохвойные |

Выровненные поверхности водоразделов, верхние и средние части склонов |

Кедровые и пихтово-кедровые (с лиственницей по склонам сев.эксп.) редкостойные кустарничково-зеленомошные с мелкотравьем (с кедровым стлаником и кашкарой – по склонам сев.эксп., с баданом по крутым склонам, с кашкарой – по пологим склонам и выровненным поверхностям) |

12 |

С |

|

Выровненные поверхности водоразделов, верхние и средние части склонов |

Пихтовые и кедрово-пихтовые (с елью и кедром по склонам сев.эксп.) кустарничково-зеленомошные в (с баданом по крутым склонам, с кедровым сталаником по склонам сев.эксп.) в сочетании с кустарничково-травянистыми и травянистыми по склонам юж.эксп. |

13 |

Н |

|

|

Среднегорные Горно-таежные ограниченного развития |

||||

|

Светлохвойные |

Плоских поверхностей |

Лиственничные с примесью кедра брусничнобагульниковые |

14 |

В |

|

Склоны |

Лиственничные с кедром, елью со смешанным подлеском |

15 |

В |

|

|

Склоны |

Лиственничные с сосной |

16 |

В |

|

|

Темнохвойные |

Плоские водоразделы и склоны южной экспозиции |

Пихтово-кедровые и кедрово-пихтовые кустар-ничково-мелкотравно-зеленомошные (иногда мелкотравно-кустарничково-долгомошно-зелено-мошные) |

17 |

С |

|

Ландшафты |

Устой-чи-вость* |

|||

|

Темнохвойные |

Преимущественно пологие склоны |

Кедровые и пихтово-кедровые (иногда с примесью ели и лиственницы) кустарничково-зеленомошные с мелкотравьем (кустарничково-долгомошно-зе-леномошные с багульником по пологим склонам сев.эксп.) |

18 |

С |

|

Склоны разной экспозиции и крутизны |

Пихтовые и елово-пихтовые (по крутым склонам – кедрово-пихтовые) кустарничково-зеленомошные (с баданом по крутым склонам, с багульником – по пологим склонам сев.эксп., мелкотравно-круп-нотравно-вейниковые и бруснично-разнотравные с орляком – по склонам юж.эксп., со сфагновыми мхами в нижних частях склонов) |

19 |

С |

|

|

Низкогорные Горнотаежные оптимального развития |

||||

|

Светлохвойные (Байкало-Джугджур-ские) |

Склоны |

Лиственничные с кустарниковым подлеском |

20 |

В |

|

Лиственничные с участием сосны и сосново-лиственничные разнотравные и бруснично-разнотравные и травяно-моховые |

21 |

В |

||

|

Пологие склоны |

Лиственничные редкостойные с редким кустарниковым подлеском злаково-разнотравные в сочетании со степями |

22 |

В |

|

|

Темнохвойные (ЮжноСибирские) |

Склоны |

Кедрово-пихтовые чернично-зеленомошные |

23 |

С |

|

Полидоминантный кедрово-еловый |

24 |

С |

||

|

Светлохвойные (ЮжноСибирские) |

Плоских поверхностей |

Сосновые с подлеском из рододендрона даурского |

25 |

В |

|

Склоны |

Сосновые и лиственнично-сосновые со смешанным подлеском |

26 |

С |

|

|

Склоны низкогорий и возвышенностей |

Сосновые с примесью лиственницы травяно-брусничные |

27 |

С |

|

|

Сосновые травяные иногда с подлеском из рододендрона даурского остепненные |

28 |

С |

||

|

Крутые северные склоны, находящиеся под влиянием оз. Байкал |

Кедровые, с кедрового стланика в подлеске |

29 |

Н |

|

|

Крутые обрывистые склоны к Байкалу |

Сосновые и лиственничные редкостойные остеп-ненные литофильные |

30 |

Н |

|

|

Склоны и водоразделы |

Обезлесенные разнотравно-вейниковые закуста-ренные со смытой почвой и участками каменистых выходов |

31 |

Н |

|

|

Степные |

||||

|

Крутые обрывистые склоны |

Разнотравно-типчаковые в сочетании с низкоразнотравными и полынными литофильными |

32 |

Н |

|

|

Пологие склоны с участками каменистых россыпей |

Мелкодерновинно-злаковые и разнотравно-типчаковые в сочетании с низкоразнотравными и полынными литофильными |

33 |

С |

|

|

Подгорные Таежные ограниченного развития |

||||

|

Темнохвойные |

Предгорных возвышенностей |

Пихтово-кедровые кустарничково-мелкотравнозеленомошные |

34 |

С |

|

Светлохвойные |

Днища котловин |

Кедрово-лиственничные и лиственничные с примесью ели, иногда с кустарниковым подлеском кустарниково-моховые |

35 |

В |

|

Таежные оптимального развития |

||||

|

Темнохвойные |

Предгорных возвышенностей |

Кедрово-пихтовые чернично-травяно-моховые с высокотравьем |

36 |

С |

|

Подгорных равнин |

Пихтово-кедровые мохово-травяные |

37 |

С |

|

|

Ландшафты |

Устой-чи-вость* |

|||

|

Подтаежные |

||||

|

Светлохвойные |

Днищ котловин, Подгорных равнин |

Сосновые с кустарниковым подлеском травяные, иногда остепненные |

38 |

В |

|

Подгорные равнины |

Злаково-разнотравные луга антропогенного происхождения, в комплексе с березовыми перелесками и осоковыми низинными болотами |

39 |

С |

|

|

Предгорных возвышенностей |

Кедрово-лиственничные кустарничковые |

40 |

С |

|

|

Склоны обращенные к оз. Байкал (за исключением крутых склонов сев. эксп.) |

Светлохвойные и мелколиственные, часто разреженные леса вейниково-разнотравные, разнотрав-но-орляковые |

41 |

В |

|

|

Днища падей |

Сосновые редкостойные псаммофитные |

42 |

Н |

|

|

Степные |

||||

|

Террасы и шлейфы |

Мелкодерновинно-злаковые литофильные |

43 |

С |

|

|

Днища котловин |

Крупнозлаковые ковыльно-житняковые |

44 |

С |

|

|

Днища падей |

Мелкодерновинно-злаковые пятнистые в сочетании с галофитно-луговыми |

45 |

С |

|

|

Днища падей |

Псаммофитные группировки |

46 |

Н |

|

|

Межгорных понижений и долин Таежные ограниченного развития (Байкало-Джугджурские) |

||||

|

Светлохвойные |

Долины |

Ерниковые |

47 |

Н |

|

Таежные оптимального развития (Байкало-Джугджурские) |

||||

|

Темнохвойные |

Долины |

Луговые со злаковым иногда остепненным покровом |

48 |

Н |

|

Таежные ограниченного равзития (Южно-Сибирские) |

||||

|

Темнохвойные |

Долины |

Пихтово-кедровые с елью хвощово-мелкотравнозеленомошные |

49 |

С |

|

Еловые и лиственнично-еловые смешанно-кустарниковые травяно-зеленомошные и разнотравновейниковые |

50 |

С |

||

|

Кедрово-лиственничные и лиственничные с пихтой и елью леса с ерником, ивой |

51 |

С |

||

|

Таежные оптимального развития (Южно-Сибирские) |

||||

|

Темнохвойные |

Долины |

Елово-пихтовые, пихтово-еловые и кедровоеловые крупнотравные |

52 |

С |

|

Светлохвойные |

Долины |

Травяных и травяно-моховые болот редколеснолиственничные с елью |

53 |

С |

|

Болота верховые и переходные подгорных равнин осоково-сфагновые и кустарничково (багульник, клюква, кассандра)-осоково-сфагновые с рединами из кедра, ели и березы |

54 |

Н |

||

|

Светлохвойные и темнохвойные с тополем разнотравно-вейниковые влажнотравные закустаренные |

55 |

Н |

||

|

Степные |

||||

|

Долины |

Осоково-злаковые лугово-болотные солонцеватые |

56 |

Н |

|

|

Антропогенные |

||||

|

Населенные пункты и промышленные объекты** |

57 |

- |

||

|

Сельскохозяйственные (пашни) |

58 |

В |

||

|

Примечания: * Буквами обозначена устойчивость ландшафтов: Н – низкая, С – средняя, В – высокая; ** Населенные пункты и промышленные объекты не оценивались |

||||

Таблица 2 – Рекреационная значимость и чувствительность ландшафтов

Table 2 – Recreational significance and sensitivity of landscapes

Высокозначимыми для маршрутного спортивного и спортивно-оздоровительного туризма, промысловых занятий (сбор ягод, грибов, пищевых растений) и природно-познавательного туризма являются горнотаежные ландшафты (62% исследуемой территории) . Горные склоны хр. Хамар-Дабан преимущественно заняты темнохвойными кедровыми и елово-пихтово-кедровыми лесами. Горнотаежный пояс Приморского хребта представлен преимущественно лиственничными и сосновыми, а также кедровыми с примесью ели и лиственницы лесами. На Байкальском хребте преобладают пихтово-кедровые леса. На Олхинском плато распространены преимущественно пихтово-кедровые леса, а также участки их светлохвойных и мелколиственных стадий восстановления. Горнотаежные комплексы являются местами обитания редких и промысловых видов животных и растений, что определяет высокий потенциал этих территорий для природнопознавательного туризма, любительской охоты. Здесь располагаются ценнейшие орехово-промысловые угодья.

Подгорные и подтаежные комплексы (9% исследуемой территории) характеризуются умеренно расчлененным рельефом и высоким видовым разнообразием биотических элементов. На Олхинском плато они преимущественно представлены светлохвойными и мелколиственными лесами на склонах, обращенных к оз. Байкал, на хребте Хамар-Дабан – кедрово-пихтовыми лесами предгорных возвышенностей, на Байкальском хребте – лиственничными с кедром лесами, на Приморском хребте, в Приольхонье и на о. Ольхон – подтаежными сосновыми и лиственничными лесами. Эти комплексы обладают наиболее высокой степенью комфортности для человека, что позволяет оценить их как высоко значимые для стационарного оздоровительного отдыха в сочетании с промысловыми занятиями.

Свежими и зарастающими гарями занято около 30% Байкальского хребта, 13% Приморского хребта, 9% Приольхонья и о. Ольхон, 7% территории Олхинского плато в пределах центральной экологической зоны оз. Байкал. Эти участки обладают низкой рекреационной значимостью.

Степные ландшафты Приольхонья и о. Ольхон наиболее освоены человеком. Эта группа ландшафтов заслуживает особого внимания. С длительной историей хозяйственного освоения степей связано наличие здесь огромного количества археологических и культовых объектов. Для открытых безлесных пространств характерен хороший обзор на окружающие горные хребты. В связи с этим данные ландшафты обладают уникальными эстетическими свойствами.

При этом они отличаются пониженной комфортностью из-за незащищенности от ветров и избыточной инсоляции. Достаточно выровненный рельеф создает условия для передвижения автотранспорта. Потенциал использования степных природных комплексов авто-, мото-, и велотуризм, кемпинговый отдых, историко-и природно-познавательный туризм. Однако на степных территориях располагается большая часть пахотных земель и пастбищ. В результате избыточного выпаса и других причин природного и антропогенного характера здесь наблюдается сильная деградация растительного покрова, почвенная эрозия [4].

Ситуация усугубляется интенсивным развитием автомобильного движения, которое происходит хаотично. Степные пространства исчерчены множеством дорожных колей. В целях снижения воздействий на ландшафты и улучшения транспортной доступности объектов туризма необходима сооружение постоянных автомобильных трасс.

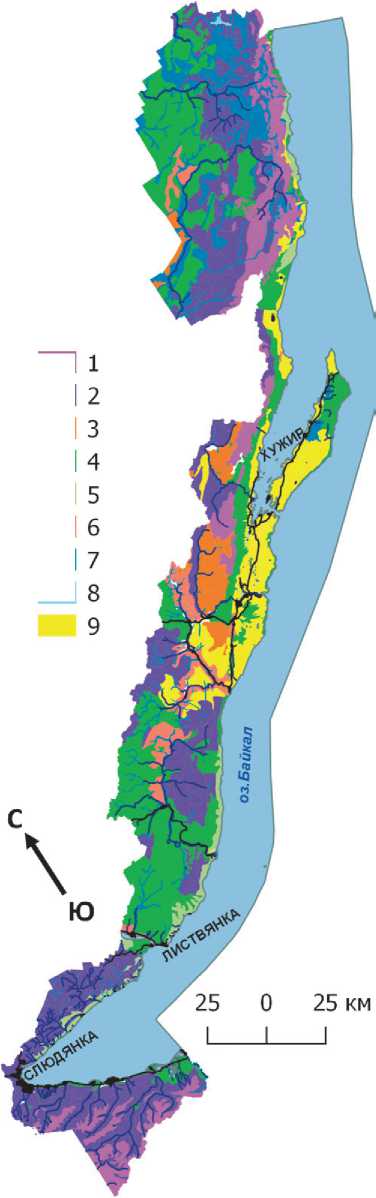

Рис. 2 – Интегральная устойчивость ландшафтов к рекреационной нагрузке

Fig. 1 – Integral stability of landscapes to recreational load

Таким образом, в пределах исследуемой территории можно выделить ряд зон, каждая из которых обладает своеобразными условиями для развития туризма.

Таежные и подтаежные ландшафты котловины озера Байкал располагают к массовому самодеятельному и пляжно-пикниковому отдыху, спортивному и экологическому туризму, любительскому рыболовству. В акватории озера возможен водный спортивный, экскурсионный и круизный туризм. В зимний сезон они используются для ледовых маршрутов и зимних видов спорта.

Степные и лесостепные территории Приольхонья и о. Ольхон характеризуются высокой пейзажной привлекательностью, наличием комплексов сточных и бессточных озер с богатой ихтио- и орнитофауной. Длительная история хозяйственного освоения определила наличие здесь большого числа историко-культурных достопримечательностей, концентрацию социальной и рекреационной инфраструктуры, неплохую транспортную доступность и высокую рекреационную освоенность.

Горные территории, приуроченные к склонам хребтов, обрамляющих озеро Байкал (Хамар-Дабан, Приморский и Байкальский), как правило, труднодоступны и слабо освоены. Расчлененность рельефа, выраженная высотная поясность, развитая гидрографическая сеть создают условия для всех видов маршрутного спортивного и познавательного туризма различной степени сложности, промысловых занятий.

Долины рек, обрамленные таежными и горно-степными ландшафтами, являются объектами притяжения для любителей рыбной ловли, пляжно-пикникового отдыха. Они удобны для комбинированных (пеше-водных) и экстремальных спортивных маршрутов.

Изучение устойчивости территории к рекреационной нагрузке производилось на ландшафтной основе. Различные ландшафты и их компоненты отличаются по степени устойчивости к рекреационным воздействиям и способности к самовосстановлению.

Интегральная оценка устойчивости ландшафтов к рекреационной нагрузке осуществлялась на основе покомпонентной экспертной оценки, в основу которой были положены различные отраслевые критерии (наличие и степень опасности геоморфологических экзогенных процессов, устойчивость эдификаторов к механическим воздействиям и др.). Для расчета интегральной оценки устойчивости ландшафтов к рекреационной нагрузке на первом этапе создавалась таблица, содержащая экспертную покомпонентную оценку устойчивости xij (где i – тип ландшафта, а j – компонент) в разрезе легенды ландшафтной карты (табл. 1.). Различные авторы производили оценку устойчивости в разных шкалах: рельеф – 1–3 балла, воды – 1–3 балла, почвы – 1–4 балла, растительность – 5–14 баллов, беспозвоночные животные – 1–5 баллов, позвоночные животные – 2–6 баллов. Для расчета интегральной оценки xi перечисленные баллы нормировались, т.е. приводились к шкале [0;1]. Затем для каждого типа ландшафтов определялась минимальная покомпонентная устойчивость ( xi min) , критический компонент (компонент с минимальной устойчивостью) и средняя покомпонентная устойчивость ( xi ср.) .

На основе сочетания показателя средней устойчивости и минимального показателя покомпонентной устойчивости получена интегральная оценка устойчивости ландшафтов в трех качественных категориях – низкая (Н), средняя (С), высокая (В) (см. табл. 1). Все компоненты были ранжированы по степени важности в формировании рекреационной устойчивости на 3 группы: 1) растительность, 2) почвы и рельеф, 3) воды и животные. Интегральная устойчивость, как правило, ограничена минимальным из покомпонентных показателей растительности, почв и рельефа. Она рассчитывалась по сочетанию покомпонентных показателей с учетом их значимости для рекреационной устойчивости и наличию нулевых значений покомпонентной устойчивости.

К ландшафтам с высокой устойчивостью отнесены ландшафты с интегральной устойчивостью более 0.6, если показатели покомпонентной устойчивости растительности, почв и рельефа средние или выше средних (0,5 и выше) и отсутствует нулевое значение устойчивости по водному компоненту и животным. Низкая устойчивость присваивалась ландшафтам с интегральной устойчивостью 0,4 и ниже при наличии нулевых значений устойчивости по почвам и рельефу, низком значении показателя устойчивости растительности (менее 0,3). Остальным ландшафтам присвоена категория «средняя устойчивость».

Наиболее высокими показателями (более 0,6) интегральной устойчивости характеризуются низкогорные ландшафты сосновых, лиственнично-сосновых и кедрово-лиственничных лесов, сосновые остепненные леса, светлохвойные и темнохвойные долины, а также пашни. Низкой устойчивостью (0,1–0,2) характеризуются гольцовые и подгольцовые ландшафты, а также темнохвойные, светлохвойные и степные ландшафты, приуроченные к крутым склонам, в т.ч. обращенным к оз. Байкал.

На основе полученной интегральной оценки создана карта устойчивости ландшафтов к рекреационной нагрузке (рис 2).

Заключение. Сделанные выводы о ландшафтной структуре и рекреационных свойствах территории являются обобщенными. Необходимо проведение более детальных ландшафтных исследований, включая комплексные полевые работы для уточнения ландшафтной карты и оценки рекреационной значимости ландшафтов. Сопоставление карт рекреационного потенциала территории и устойчивости ландшафтов к воздействию туристической деятельности позволит в дальнейшем планировать рекреационные нагрузки в Центральной экологической зоне БПТ (Иркутская область).

Elena A. ISTOMINA a,

Maria V. TSYGANKOVA b,

Oksana V. EVSTROPYEVA c

-

V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS (Irkutsk, Russia);

-

b PhD in Geography, Researcher; e-mail: zagorsk@irigs.irk.ru ,

-

c PhD in Geography, Senior Researcher; e-mail: ledotop@irigs.irk.ru

LANDSCAPE-RECREATIONAL POTENTIAL OF THE CENTRAL ECOLOGICAL ZONE OF THE BAIKAL NATURAL TERRITORY (WITHIN THE BOUNDARIES OF IRKUTSK REGION)

The article considers territorial differentiation of recreational activities on a landscape basis within the boundaries of Baikal Natural Territory (Irkutsk Region). The authors create landscape-typological map in the scale of 1: 500 000 for these purposes. Landscapes are grouped by high-altitude zones, development conditions, features of mesorelief and vegetation in the explanatory notes. High landscape diversity has conditioned development a various types of tourism. The authors determine the importance of each type of landscapes for the tourism development, as well as their resistance to recreational loads. The article presents the results of an integral estimation of stability in qualitative categories on the basis of a combination of indicators of average and minimum component-wise stability, taking into account their importance in recreational action and the presence of zero values of component stability. The low-mountain landscapes of pine, larch-pine and cedar-larch forests, pine steppe forests, light coniferous and dark coniferous valleys, as well as arable land are characterized by the highest indicators of recreational stability. Goltsy and sub-goltsy landscapes, as well as dark coniferous, light coniferous and steppe landscapes, confined to steep slopes is characterized by low stability. The maps of the recreational potential of the territory and the stability of landscapes to the impact of tourism activities have been created by the method of landscape-interpretation mapping. Comparison of these maps will allow further planning of recreational loads in the central ecological zone of the Baikal Natural Territory (Irkutsk Region).

The work was carried out within the framework of the research program of the V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS with partial support of the Russian Foundation for Basic Research (No. 16-05-00902 and No. 17–05–00588) and the Russian Geographical Society (No. 17–05–41020).

Список литературы Ландшафтно-рекреационный потенциал центральной экологической зоны Байкальской природной территории (в границах Иркутской области)

- Безруких В.А., Антоненко О.В., Костренко О.В., Авдеева Е.В., Коротков А.А. Горно-таежные леса восточного Саяна как потенциал природно-ориентированного туризма (в пределах Красноярского края)//Хвойные бореальной зоны. 2016. Т.37. №5-6. С. 266-269.

- Безуглова М.С., Шарова И.С., Сулейманов А.Р. Геоэкологические подходы в изучении туристско-рекреационного потенциала территории//Геология, география и глобальная энергия. 2013. №4(51). С. 132-139.

- Белов А.В. Карта растительности юга Восточной Сибири. Принципы и методы составления//Геоботаническое картографирование. Монография. Л.: Наука, 1973. С. 16-30.

- Евстропьева О.В. Трансграничный туризм в сопредельных регионах России и Монголии. Монография. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 143 с.

- Загорская М.В. Ландшафтная структура Центрального Приольхонья//География и природные ресурсы. 2004. №4. С. 58-68.

- Истомина Е.А., Солодянкина С.В., Вантеева Ю.В., Коновалова Т.И., Бибаева А.Ю., Фролов А.А., Цыганкова М.В. Итоги ландшафтно-картографических исследований в Прибайкалье//Геодезия и картография. 2018. Т.79. №2. С. 36-47 DOI: 10.22389/0016-7126-2018-932-2-36-47

- Королькова Е.Э. Среднемасштабное геоботаническое картографирование Северо-Западного Прибайкалья с учётом эволюционно-динамических особенностей растительности//Геоботаническое картографирование. СПб.: Бостон-Спектр, 2015. С. 42-61.

- Кузьмин В.А. Почвы центральной зоны Байкальской природной территории (эколого-геохимический подход). Монография. Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2002. 166 с.

- Михеев В.С. Ландшафты Байкальского региона: структура, оценка состояния, проблемы//География и природные ресурсы. 1995. №3. С. 68-78.

- Плюснин В.М, Биличенко И.Н. Дистанционные и количественные методы изучения ландшафтной структуры (на примере хребта Хамар-Дабан)//География и природные ресурсы. 2001. №2. C. 127-136.

- Суворов Е.Г., Титаев Д.Б. Структура ландшафтов Южного Прибайкалья//География и природные ресурсы. 1999. №4. С. 20-30.

- Тимошенко Н.В. Картографирование и изучение ландшафтов для целей создания схемы развития рекреации и туризма//Известия Смоленского государственного университета. 2010. №2. С. 30-39.

- Фролов А.А. Геоинформационное картографирование изменчивости ландшафтов (на примере южного Прибайкалья)//География и природные ресурсы. 2015. №1. С. 156-166.

- Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. Слюдянский район/Суворов Е.Г., Антипов А.Н., Семенов Ю.М. Монография. Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2002. 141 с.

- Fadafan F.Kh., Danehkar A., Pourebrahim Sh. Developing a non-compensatory approach to identify suitable zones for intensive tourism in an environmentally sensitive landscape//Ecological Indicators. 2018. Vol.87. Pр. 152-166 DOI: 10.1016/j.ecolind.2017.11.066

- Mann C., Garcia-Martin M., Raymond C.M., Shaw B.J., Plieninger T. The potential for integrated landscape management to fulfil Europe's commitments to the Sustainable Development Goals//Landscape and Urban Planning. 2018. Vol.177. Pр. 75-82 DOI: 10.1016/j.landurbplan.2018.04.017

- Woźniak E., Kulczyk S., Derek M. From intrinsic to service potential: An approach to assess tourism landscape potential//Landscape and Urban Planning. 2018. Vol.170. Pр. 209-220 DOI: 10.1016/j.landurbplan.2017.10.006