Ландшафтный подход при обосновании создания насаждений дуба черешчатого различных фенологических форм в Брянской области

Автор: Сильченко И.И.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты полевых фенологических наблюдений и ландшафтных исследований естественных насаждений дуба черешчатого с преобладанием деревьев ранней и поздней фенологических форм на территории Брянской обл. На основе полученных данных разработаны рекомендации по восстановлению дубрав с учетом экологических особенностей феноформ дуба.

Дуб черешчатый, фенологическая форма дуба, ландшафт, ландшафтный подход, восстановление дубрав

Короткий адрес: https://sciup.org/143169962

IDR: 143169962 | УДК: 630.181.8+159.922.24 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.1.01

Текст научной статьи Ландшафтный подход при обосновании создания насаждений дуба черешчатого различных фенологических форм в Брянской области

Сильченко, И. И. Ландшафтный подход в обосновании создания насаждений дуба черешчатого различных фенологических форм в Брянской области [Электронный ресурс] / И. И. Сильченко // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 1. – С. 6–18. URL:

В ажная биологическая особенность дуба черешчатого – наличие 2-х фенологических форм по срокам распускания листьев.

Ранняя ( Quercus robur L. var. praecox Czern.) и поздняя ( Quercus robur L. var. tardiflora Czern.) феноформы дуба черешчатого впервые были описаны В. М. Черняевым в 1858 г. Обе формы имеют большое лесоводственное значение. В. Н. Сукачев [1] отмечал, что у деревьев поздней формы более короткий вегетационный период, они не побиваются весенними заморозками, обладают быстрым ростом, их древесина более высокого технического качества, устойчива к вредителям дубрав. В результате многолетних исследований биоразнообразия дуба черешчатого в границах его ареала А. М. Шутяев установил общие географические закономерности распределения фенологических форм внутри ареала [2]. Согласно полученным данным, максимальная изменчивость сроков формирования листьев у дуба черешчато-го наблюдается в центральной части его ареала. В северной, восточной и южной частях ареала с более экстремальными условиями обитания распространена ранняя фенологическая форма дуба.

Дуб поражается различными видами фил-лофагов и их комплексами, тесно связанными с определёнными фенологическими формами [3–5]. Число видов филлофагов на дубе достигает 250 [6].

На территории Брянской обл. устойчивость дубрав к филлофагам, грибным заболеваниям дуба (мучнистая роса, дубовый трутовик) исследовал И. В. Сильченко [7, 8]. Формирование очагов ранне-весеннего комплекса филлофагов, основу которого составляют листовёртки и пяденицы, происходит только в дубравах с выраженным преобладанием ранней фенологической формы дуба черешчатого. Такие насаждения произрастают по долинам рек Десны, Ипути и их притоков. Деревья дуба черешчатого поздней фенологической формы не выносят длительного затопления и не способны произрастать в пойменных условиях [9]. В насаждениях сложной фенологической структуры (совместное произрастание обеих фенологических форм) устойчивость к объеданию филлофагами ранне-весеннего комплекса высокая. Дубравы поздней фенологической формы филлофагами этого комплекса не повреждаются.

Установлено, что в дубравах с ранней фенологической формой дуба сроки распускания листьев могут изменяться. В таких дубравах деревья вступают в фазу распускания листьев в течение 9–12 сут и более. Здесь сильной дефолиации подвергается 55–70% деревьев, время распускания почек на которых совпадает с отрождением гусениц филлофагов. Деревья, у которых почки распускаются на 3–4 сут раньше либо на 5–7 сут позже, повреждаются листовёртками и пяденицами в слабой степени. В дубравах сложной фенологической структуры степень повреждения оказывалась меньше, а их санитарное состояние лучше, чем дубрав с преобладанием ранней фенологической формы [8].

Поздняя фенологическая форма дуба че-решчатого устойчива к воздействию весенних вредителей, но в летний период поражается дубовой хохлаткой. Сильно повреждённые дубы не успевают восстановить листву. Такое повреждение в течение нескольких лет ведёт к гибели деревьев [4].

В первой половине ХХ в. выдвинут ряд научных гипотез о происхождении фенологических форм дуба черешчатого. Г. Ф. Морозов [10] исследовал приуроченность фенологических форм дуба к определённым почвам и элементам рельефа в Шиповом лесу и Теллермановской роще. Аналогичные исследования в лесостепи левобережной Украины провёл П. С. Погребняк [11]. Позднее исследования фенологической изменчивости дубрав проводились не только в лесостепи, но и в других физико-географических зонах, где произрастает дуб черешчатый.

На основе исследований, проведенных в Тульских засеках, выявлено несколько причин появления фенологических форм дуба череш-чатого: экологические условия, климат, а также расположение корней – у деревьев дуба с более глубоко расположенными корнями вегетационный период начинается позднее [12].

Согласно мнению большинства исследователей лесостепных нагорных дубрав, именно рельеф местности, обусловливающий температурный режим и характер почвогрунта, является основным фактором, влияющим на распределение фенологических форм дуба. Дубравы ранней фенологической формы занимают повышенные местоположения – верхние части склонов и пла-коры, поздней – нижние части склонов и тальвеги балок [13]. В условиях Тульских засек при выделении вертикальных мезозон по отметкам высот над уровнем моря установлена аналогичная закономерность [14].

В. С. Шевченко [15] проводил исследования на территории повышенного левого берега Десны. В междуречье Ревна – Навля – Гбень гумусовый горизонт почв мощностью до 20 см характеризуется высоким содержанием гумуса – от 2 до 4,5%. В этих условиях у дуба формируется мощная, почти сплошная поверхностная корневая система, что способствует быстрому и лучшему ее прогреванию и, соответственно, раннему началу распускания листьев. В междуречье Гбень – Не-русса на моренных отложениях дуб черешчатый имеет мощную стержневую корневую систему. Здесь сформировался экотип дуба черешчатого с поздним началом вегетационного периода и цветения.

В. В. Рубцовым исследована динамика интенсивности водопотребления у деревьев обеих фенологических форм. Корневая система дуба ранней формы отличается мочковатой структурой, а поздней – стержневой. Деревья ранней формы используют весеннюю влагу верхних горизонтов, а поздней формы, благодаря стержневой корневой системе, потребляют влагу из более глубоких горизонтов и, соответственно, у них позже начинается вегетационный период [16].

Таким образом, из вышеприведенного обзора литературы следует, что на распространение фенологических форм дуба черешчатого в лесостепи большое влияние оказывают рельеф местности и эдафические условия. При этом особенности распространения фенологических форм дуба в равнинных ландшафтах зоны хвойно-широколиственных лесов освещены недостаточно.

Несмотря на то что история вопроса насчитывает около 150 лет, до настоящего времени практическое лесоводство не учитывает при лесовосстановлении биологическое разнообразие дуба черешчатого. В этом отношении примечательно высказывание С. З. Курдиани, относящееся к 1912 г. [цит. по А. М. Шутяеву]: «Несмотря на различную лесоводственную ценность этих двух разновидностей и несмотря на лёгкость их выделения, до сего времени в этой области ничего не сделано» [2].

Цель исследования – выявить экологические особенности распространения насаждений дуба черешчатого, сформированных ранней и поздней фенологическими формами, и обосновать мероприятия по их восстановлению в лесах Брянской обл.

Задачи исследования – провести исследования в чистых и смешанных насаждениях дуба черешчатого в лесах Брянской обл., составить карту ареалов насаждений с преобладанием дуба черешчатого ранней и поздней фенологических форм и установить их приуроченность к типам ландшафтов, обосновать мероприятия по восстановлению дубрав с учетом распространения фенологических форм по типам ландшафтов.

Объект и методика исследований

Объект исследований – естественные насаждения дуба черешчатого, сформированные популяциями ранней и поздней фенологических форм, в лесах Юго-Западного Нечерноземья (на примере Брянской обл.). Изучение чистых и смешанных дубовых насаждений разных фенологических форм проведено маршрутно-детальным методом на площади 12 тыс. га в течение полевых сезонов 2009–2013 гг. Детальные исследования фенологической структуры осуществлены в 2008–2010 гг. на пробных площадях (ПП) в Клюковенском, Навлинском, Крупецком, Куку-евскомо, Гаваньском участковых лесничествах, а также в Учебно-опытном лесничестве БГИТУ в ландшафтах полесий, водно-ледниковых суглинистых равнин, долинно-речных, ополий и лессовых плато. Обследовали участки дубрав и хвойно-широколиственных лесов естественного происхождения со значительной долей участия в составе древостоя дуба черешчатого (4–8 единиц).

Цель фенологических наблюдений – изучить феноритмику ценопопуляции ранней и поздней форм дуба черешчатого и выявить приуроченность фенологических форм к определенным типам ландшафтов. Изучение связей фенологических форм с типами ландшафтов помогает глубже разобраться в вопросах проведения восстановительных работ по созданию дубрав.

Фенологические наблюдения за дубом че-решчатым ранней и поздней форм проводили по методике Н. Е. Булыгина [17] путем учета дат последовательного наступления фенологических фаз на постоянных и временных ПП района исследования. Учёт деревьев начинался с вступления их в фенофазу «раскрытие почек». Наблюдения проводили с периодичностью 5 сут. Для определения таксационных показателей смешанных и чистых насаждений дуба черешчатого ранней и поздней фенологических форм, а также лесных культур в разных типах леса заложено 30 временных ПП.

Для выделения фенологических форм дуба черешчатого использовали метод эталонов [18]. В пределах отдельного древостоя, даже с относительно широким фенологическим спектром, не всегда могут присутствовать особи с крайними проявлениями сроков начала вегетационного периода. Поэтому наблюдения необходимо начинать с выделения эталонов деревьев поздней и ранней форм для конкретного района с учётом всех основных типов дубрав.

С целью получения объективных характеристик насаждений по таксационным показателям, а также изучения роста лесных культур дуба в соответствии с требованиями ОСТ 56-69–83 [19] были заложены ПП. Материалы, полученные на ПП, обработаны по общепринятой в лесной таксации методике [20].

При наличии подроста его учет проводили по группам высот. Для определения количества подроста применяли коэффициенты пересчета мелкого и среднего в крупный. Для мелкого подроста коэффициент составляет 0,5, среднего – 0,8, крупного – 1,0. В смешанном по составу подросте оценку возобновления осуществляли по количеству дуба. Учет подроста и молодняка на ПП вели на круговых площадках размером 10 м2. К жизнеспособному подросту относили экземпляры с нормальными кронами, пропорционально развитыми по высоте и диаметру стволиками.

Результаты исследований

На территории Брянской обл. в дубравах естественного происхождения произрастает дуб черешчатый ранней и поздней фенологических форм. Разница в сроках начала вегетационного периода составляет 23–29 сут.

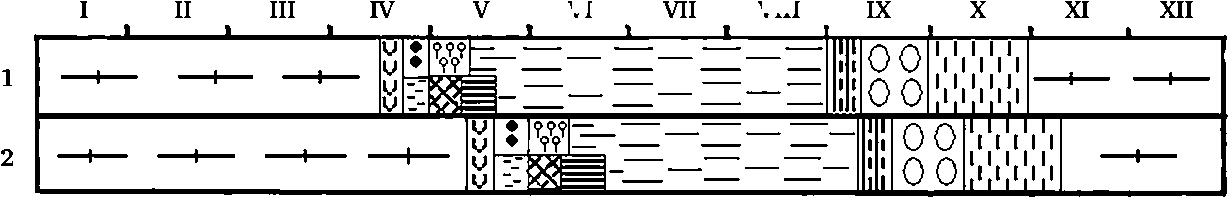

Наступление фенологическх фаз в виде фенологического спектра отражено на рис. 1. Деревья ранней фенологической формы в годы исследования (2009–2013 гг.) вступали в фазу набухания почек в конце второй декады апреля, а в фазу их распускания – 22–24 апреля. У деревьев поздней фенологической формы почки распускаются в конце второй – начале третьей декады мая.

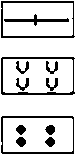

В дополнение к спектру фенологических форм построена диаграмма фенологического ритма, отражающая различия в сроках наступления фазы распускания почек у деревьев дуба в насаждениях. Насаждения относили к одному из 3-х типов фенологической структуры дубрав (рис. 2) [21].

В насаждениях района исследований преобладают дубравы с доминированием ранней или поздней фенологических форм, имеющие выраженную ландшафтную приуроченность [21]. Ареалы дуба ранней и поздней фенологических форм по типам ландшафтов и районам Брянской обл. приведены в табл. 1. Сложная фенологическая структура дубрав при совместном произрастании деревьев разных фенологических форм встречается реже, преимущественно в полосах при контакте ландшафтов с преобладанием ранней и поздней форм.

Площадь насаждений дуба черешчатого ранней формы в районе исследования составляет

VI

VIII

Условные обозначения

1 - Ранняя феноформа

2 - Поздняя феноформа

Фенологические фазы

Зимний покой

Набухание почек

Распускание почек

Начало роста побегов

Цветение

Окончание роста побегов

Обособление листьев

Летняя вегетация

Расцвечивание листьев

Созревание плодов

Опадение листьев

Рис. 1. Фенологический спектр форм дуба черешчатого на территории Брянской обл. в 2009–2013 гг. (по месяцам I–XII)

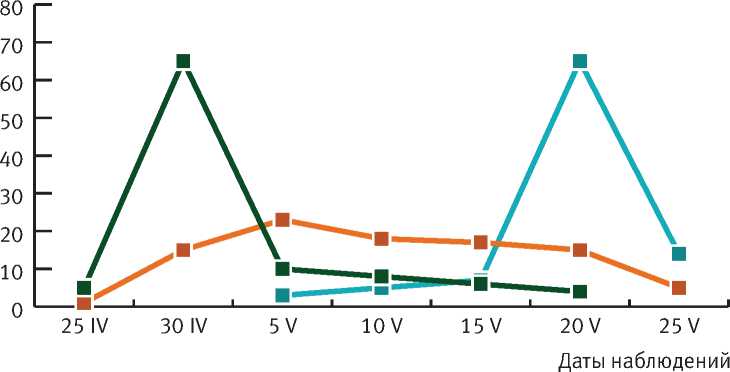

Доля деревьев, вступивших в фазу распускания почек, %

1 – Насаждение дуба ранней феноформы

2 – Насаждение поздней феноформы

3 – Насаждение сложной фенологической структуры

Рис. 2. Фенологический ритм насаждений дуба черешчатого, сформированных ранней (1), поздней (2) форм и их сочетанием (3) (сложной фенологической структуры)

38,8 тыс. га, поздней формы – 19,8 тыс. га. Наиболее ценными дубравами Брянской обл. являются дубравы поздней формы в ландшафтах ополий, возвышенных лессовых плато, полесий, водно-ледниковых суглинистых равнин.

Дубравы ранней формы распространены в ландшафтах речных долин, пойме левых притоков Десны – Болвы, Снежети, Ревны, Навли, Неруссы; пойме притока Десны – Судости; пойме и прирусловых валах Ипути.

Основная причина такой приуроченности – устойчивость дуба ранней формы к длительному затоплению; здесь формируются древостои дуба, несмотря на периодическое возникновение в них очагов массового размножения филлофагов ранне-весенного комплекса. Насаждения отличаются низким классом товарности, в результате повреждений бывают ослаблены, особенно насаждения старших возрастов и низкой полноты.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод о недопустимости посева желудей, полученных с деревьев ранней формы, в ландшафтах полесий и ополий, где естественно произрастают высокопродуктивные дубравы поздней формы. В свою очередь, культуры поздней формы дуба, не произрастающего в естественном виде в поймах, недопустимо создавать в ландшафтах речных долин.

Согласно приказу Минприроды России от 17.09.2015 № 400 «Порядок использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород» (с изм. от 13.04.2016), в первом лесосеменном районе для дуба череш-чатого (к нему отнесена почти вся Брянская обл., кроме Севского и Брасовского районов) допускается использование семян на территориях административных единиц (областей) внутри одного района, а в случае низкой урожайности – желудей из соседних лесосеменных районов. На наш взгляд, эти рекомендации даны без учета

Ареалы насаждений ранней и поздней форм дуба черешчатого по типам ландшафтов и районам Брянской обл.

В Руководстве по ведению и восстановлению дубрав в равнинных лесах европейской части Российской Федерации [23] указано на необходимость учитывать экологические особенности фенологических форм дуба черешчатого при восстановлении дубрав. В результате исследований, проведенных на ландшафтной основе, нами разработаны рекомендации по использованию посадочного и посевного материала дуба череш-чатого с учётом особенностей обеих фенологических форм в разрезе ландшафтов Брянской обл.

Рекомендации по восстановлению дубрав Брянской обл.

В зависимости от лесорастительных условий и наличия естественного возобновления под пологом материнского насаждения при восстановлении дубрав применяют разные способы: естественный, искусственный и комбинированный.

При создании лесных культур дуба черешча-того посевной и посадочный материал используют в соответствии с Порядком использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород [22].

Дополнительными мероприятиями для восстановления насаждений с учётом ландшафтной приуроченности фенологических форм дуба черешчатого в Брянской обл. являются организация сбора желудей, их хранение и выращивание посадочного материала с точно установленной принадлежностью к ранней или поздней форме.

На первом этапе необходимо определить принадлежность дубрав, в которых осуществляется массовая заготовка желудей, к одной из двух феноформ, включая: лесосеменные заказники, плюсовые насаждения, старовозрастные дубравы в защитных лесах. Внести информацию о принадлежности к феноформе семян дуба в сертификат на партию семян, в паспорт на посадочный материал и проект лесных культур. Для сохранения генофонда и биологического разнообразия [24] сбор семян необходимо проводить с возможно большего числа деревьев по всей площади насаждения.

Важно уделить внимание четкому разделению партий собранных желудей ранней и поздней форм при посадке в питомнике. Это связано с тем, что в первые 3 года роста саженцы обеих форм не различаются по срокам распускания листьев, и поэтому можно ошибочно использовать посадочный материал в несоответствующих ему условиях местопроизрастания.

Сохранение подроста дуба на лесосеках в дубравах и хвойно-широколиственных насаждениях – важное лесоводственное мероприятие. С учётом опыта, полученного в Брянской обл., наилучший эффект достигается при разработке сплошных лесосек вне вегетационного периода (поздняя осень, зима, ранняя весна). Сохраненный подрост наследует феноформу материнского насаждения, что обеспечивает производительность и устойчивость будущих насаждений. Способ восстановления выбирается с учётом наличия подроста дуба на лесосеках [24].

При недостаточном количестве подроста сплошные лесные культуры дуба создают посадочным материалом, принадлежность которого к той или иной фенологической форме определяется коренным типом дубрав ландшафта, где проектируется лесовосстановление. Лесные культуры поздней формы дуба черешчатого создают на серых лесных почвах ополий и лессовых плато.

Особого внимания заслуживает положительный опыт применения комбинированного способа в ландшафтах полесского типа на примере Клюковенского, Кокоревского, Хинельского и Рамасухского полесий.

Накопление подроста дуба различной густоты в этих ландшафтах к возрасту спелости характерно для хвойно-широколиственных и лиственных насаждений, в состав которых входит дуб. Ценные молодняки сосны и ели с участием дуба (3–5 ед. и более) в этих ландшафтах формируются на участках сплошных культур хвойных пород. Это происходит из-за того, что дуб поздней фенологической формы, естественно возобновляющийся на вырубках, успешно конкурирует по скорости роста с хвойными породами, высаженными на лесокультурной площади [21]. Данная особенность полесских ландшафтов должна использоваться при комбинированном способе лесовосстановления. Это снизит затраты на создание лесных культур и обеспечит соответствие фенологической формы дуба в молодняках коренному типу насаждений.

Большое значение для формирования мо-лодняков дуба имеет своевременное проведение мероприятий по уходу за подростом. На 3–4-й год после рубки, с целью создания благоприятных условий для роста молодого поколения дуба, удаляют деревья лиственных пород, угнетающие дуб, и сохраняют ценные спутники дуба – липу, клен, вяз, ясень и еловый подрост.

Деревья дуба ранней фенологической формы имеют большое лесоводственное значение при создании защитных насаждений в поймах рек, где дуб поздней формы произрастать не может. Сплошные рубки спелых и перестойных насаждений в защитных лесах не проводятся, однако, в случае иных сплошных рубок, лесовосстановление необходимо проводить с использованием посадочного материала ранней фенологической формы.

Выводы

-

1. Установлено, что в климатически однородном регионе факторами дифференциации популяции дуба черешчатого на ранние и поздние фенологические формы являются ландшафты, а в их пределах – рельеф и эдафические условия.

-

2. Ландшафтный подход дает возможность оценить воздействие факторов среды (увлажнение, солнечный свет, температура, плодородие почвы) на дубравы обеих фенологических форм.

-

3. В пределах Брянской обл. изучены 3 типа фенологической структуры дубрав по срокам начала вегетационного периода – с преобладанием или ранней, или поздней феноформы и

- сочетанием обеих фенологических форм (древостои сложной фенологической структуры).

-

4. Определены закономерности ландшафтной приуроченности дубрав с преобладанием деревьев ранней и поздней фенологических форм.

-

5. На основании экологических особенностей изученных фенологических форм дуба черешчатого, устойчивости их к биотическим и абиотическим факторам среды, ландшафтной приуроченности естественных насаждений различных фенологических форм разработаны рекомендации по использованию посадочного материала ранней и поздней феноформ в разрезе ландшафтов Брянской обл.

Список литературы Ландшафтный подход при обосновании создания насаждений дуба черешчатого различных фенологических форм в Брянской области

- Сукачев, В. Н. Дендрология с основами лесной геоботаники /В. Н. Сукачев.-Л.: Гослестехиздат, 1934. -614 с.

- Шутяев, А. М. Биоразнообразие дуба черешчатого (Quercus robur L.) и его использование в селекции и лесоразведении : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук/А. М. Шутяев. -Брянск, 1998. -43 с.

- Воронцов, А. И. Лесная энтомология /А. И. Воронцов. -М.: Высш. шк., 1975. -368 с.

- Мозолевская Е. Г. Влияние дубовой хохлатки на состояние и прирост насаждений/Е. Г. Мозолевская, И. Тудор//Вопросы защиты леса: науч.тр. МЛТИ. -Вып.15. -М., 1967. -С. 6-14.

- Рубцов, В. В. Анализ взаимодействия листогрызущих насекомых с дубом /В. В. Рубцов. -М.: Наука, 1984. -183 с.

- Апостолов, Л. Г. Филлофаги лиственных пород горного Крыма /Л. Г. Апостолов, И. Л. Евстафьев//Экологические и природоохранные аспекты изучения горного Крыма. -Симферополь: СГУ, 1985. -С. 56-61.

- Сильченко, И. В. Фенологическая структура дубрав, как фактор формирования весеннего комплекса филлофагов /И. В. Сильченко//Пути и методы повышения эффективности лесного хозяйства: сб. науч. тр.: тез. докл. конф. -Брянск: БТИ, 1988. -С. 84-86.

- Сильченко, И. В. Особенности потери радиального прироста у деревьев дуба черешчатого различных феноформ в очагах массового размножения листоверток /И. В. Сильченко//Вопросы лесоведения и лесоводства: сб. науч. тр. -Вып. 11. -Брянск: БГИТА, 2001. -С. 11-14.

- Шитов, В. П. Естественноисторические условия формирования дубрав полесья /В. П. Шитов, Т. Е. Шитова//Лесная геоботаника и биология древесных растений. -Вып. 11. -Брянск, 1985. -С. 130-134.

- Морозов, Г. Ф. Избранные труды (Классики отечественного лесоводства)/редколлегия: М. Д. Гиряев, Д. М. Гиряев, А. И. Писаренко, С. А. Родин, В. П. Тарасенко) /Г. Ф. Морозов. -М.: ВНИИЛМ, 2004. -416 с.

- Погребняк, П. С. Опыт исследования расового состава Quercus robur L. (обыкновенного дуба) в Тростянецком опытном лесничестве на Украине /П. С. Погребняк//Лесоведение и лесоводство. -1926. -Вып. 3. -С. 40-45.

- Проказин, Е. П. К вопросу о возникновении раннего и позднего распускания листьев у дуба черешчатого /Е. П. Проказин//Лесн. журн. -1960. -№ 4. -С. 26-33.

- Ефимов, Ю. П. Фенологические формы дуба черешчатого в условиях центральной лесостепи и их лесохозяйственное значение : автореф. дисс. … канд. с.-х. наук/Ю. П. Ефимов. -Воронеж, 1967. -24 с.

- Пряхин, И. П. Тульские засеки /И. П. Пряхин. -М.-Л.: Гослесбумиздат, 1960. -128 с.

- Шевченко, В. С. Экологическая изменчивость водораздельных дубрав Брянского лесного массива и отбор лучших экотипов для лесовосстановления/В. С. Шевченко//Лесная геоботаника и биология древес. растений. -Вып. 13. -Брянск, 1987. -С. 142-148.

- Рубцов, В. В. Особенности водного режима разных фенологических форм дуба в южной лесостепи /В. В. Рубцов, Н. Г. Жиренко, И. А. Уткина//Актуальные проблемы лесного комплекса. -№ 13. -Брянск: БГИТА, 2006. -С. 102-103.

- Булыгин, Н. Е. Фенологические наблюдения над лиственными древесными растениями /Н. Е. Булыгин. -Л.: ЛТА, 1976.-70 с.

- Анциферов, Г. И. Методические рекомендации по выделению и изучению фенологическим форм дуба черешчатого /Г. И. Анциферов, О. В. Чемарина. -М.: ВАСХНИЛ, 1982. -12 с.

- ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. -Утв. приказом (распоряжением) Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 23.05.1983 № 72. -Введен 01.01.1984.

- Технология сбора и обработки полевых материалов: методич. указания по самост. работе студ. лесохоз. фак-та/Сост. С. И. Марченко. -Брянск: БГИТА, 2012. -12 с.

- Сильченко, И. И. Фитоценотическое разнообразие дубовых насаждений как основа их восстановления в лесах юго-западного Нечерноземья Российской Федерации (на примере Брянской области) : автореф. дисс. … к. с.-х. н./И. И. Сильченко. -Брянск, 2016. -20 с.

- Порядок использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород. -Утв. приказом МПР России от 17.09.2015 № 400.

- Руководство по ведению и восстановлению дубрав в равнинных лесах европейской части Российской Федерации . -М.: ВНИИЛМ, 2000. -136 с.

- Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации . -М.: ВНИИЛМ, 2000. -127 с.