Латеральный край резекции как фактор прогноза при раке прямой кишки

Автор: Невольских А.А., Бердов Б.А., Неборак Ю.Т., Силантьева Н.К., Ланцов Д.С.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

Исследование проведено у 71 больного резектабельным раком прямой кишки, оперированного в объеме тотальной мезоректумэктомии в период с 2000 по 2007 г. Медиана наблюдения за больными составила 24 мес (14-63). Величина расстояния от опухоли до латеральной границы резекции кишки варьировала в пределах 0-20 мм (медиана - 5 мм). Вовле- чение латерального края резекции (≤1 мм) установлено у 6 больных (8,4 %). Ни у кого из них не было выявлено местных рецидивов, тогда как 4 (66,7 %) пациента умерли от отдаленных метастазов. У 18 больных (25,3 %) значение латерального края резекции было ≤3,0 мм. При сравнении этой группы больных с больными, у которых расстояние от опухоли до лате- рального края было >3 мм, разницы в частоте местных рецидивов получено не было - 5,5 % и 3,7 %. Отдаленные метастазы были выявлены у 38,9 % и 7,5 % больных соответственно (OR 0,66 [95 % ДИ 0,45-0,96]; р=0,002). Статистически значимые различия были получены по показателям безрецидивной 5-летней выживаемости, которые составили соответственно 30,4 ± 22,5 % и 86,7 ± 5,7 % (р=0,011). Расстояние от опухоли до латерального края резекции ≤3 мм у больных резектабельным раком прямой кишки является неблагоприятным прогностическим фактором выживаемости и отдаленного метастазирова- ния. Таким больным показано проведение пролонгированной лучевой терапии в сочетании с общим воздействием в виде химиотерапии, а возможно, и таргетной терапии.

Рак прямой кишки, тотальная мезоректумэктомия, латеральный край резекции

Короткий адрес: https://sciup.org/14055679

IDR: 14055679 | УДК: 616.351-006.6-089-037

Текст научной статьи Латеральный край резекции как фактор прогноза при раке прямой кишки

Хирургический метод является основным при лечении больных раком прямой кишки, и только радикально выполненная операция позволяет рассчитывать на полное излечение. Вместе с тем лишь при I стадии оперативное вмешательство может обеспечить высокую 5-летнюю выживае- мость при минимальном риске местного рецидива. Инвазия опухоли в жировую клетчатку и метастазы в регионарные лимфатические узлы значительно ухудшают прогноз заболевания. Если у больных с I стадией частота местных рецидивов не превышает 3 %, то при II стадии она увеличивается до 7,2–10,4 %, при III – до 17,4–21,6 % [18, 19]. Означает ли это, что всем больным со II–III стадией рака прямой кишки показано адъювантное лечение, в частности предоперационная лучевая терапия, позволяющая снизить вероятность рецидива? В многочисленных исследованиях было показано, что прогноз у больных с распространенностью опухоли прямой кишки – Т3 крайне вариабелен и зависит от таких параметров, как глубина инвазии [8, 15, 21] и расстояние от опухоли до латерального края резекции [1, 2, 6, 10, 23].

«Латеральный край резекции» – понятие относительно новое. При удалении прямой кишки единым блоком с окружающей ее клетчаткой и неповрежденной собственной фасцией прямой кишки латеральный край – это расстояние от опухоли до собственной фасции. Впервые его значение было показано в 1986 г. P. Quirke et al. [22], которые применив методику серийных срезов кишки в поперечном направлении, выявили вовлечение латерального края резекции в опухолевый процесс у 27 % больных. При последующем наблюдении у 85 % из них были выявлены местные рецидивы, тогда как у больных с отсутствием опухоли в крае резекции рецидивы возникли в 3 % случаев (р<0,001). На основании полученных данных авторы сделали вывод о том, что состояние латерального края является важным показателем качества выполненной операции и для его адекватной оценки необходимо исследовать несколько поперечных срезов опухоли, взятых на разном уровне.

Эти данные соавторов в последующем были подтверждены многочисленными работами других исследователей [3, 6, 17, 20, 24]. Вместе с тем прогностическое влияние, которое оказывает состояние латерального края резекции на отдаленные результаты лечения, еще недостаточно хорошо изучено. В частности, остается неясным, при каких значениях следует считать латеральный край резекции вовлеченным: ≤1мм, как делают большинство исследователей, ≤2 мм, как рекомендует I.D. Nagtegaal et al. [17], или ≤3мм – M.T. Eriksen et al. [10]. По мнению M.H. Khani et al. [13], неясным остается влияние предоперационного облучения на частоту местных рецидивов у больных с вовлечением латерального края резекции.

Методика тотальной мезоректумэктомии (ТМЕ) применяется в МРНЦ РАМН с 1999 г. Из 143 больных резектабельным раком прямой кишки, оперированных в период с 2000 по 2007 г., значение латерального края резекции было изучено у 71 больного. Целью исследования стало изучение особенностей латерального распространения опухоли у больных резекта-бельным раком прямой кишки и его прогностического значения.

Материал и методы

В исследование были включены больные ре-зектабельным раком прямой кишки без признаков отдаленного метастазирования (табл. 1). Под резектабельным раком понимали мобильную или ограниченно мобильную опухоль прямой кишки, при отсутствии по данным МРТ или СКТ признаков инвазии в смежные органы, за исключением задней стенки влагалища.

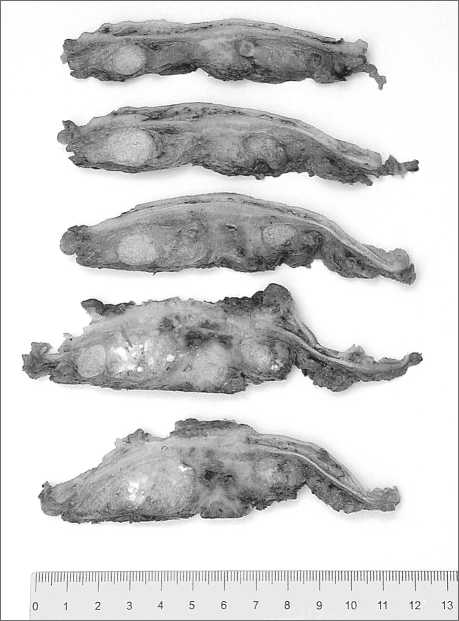

Рис. 1. Методика гистологического исследования латерального распространения опухоли: выполнены поперечные срезы прямой кишки толщиной 4 мм

Таблица 1

|

Параметры |

Число больных (n=71) |

|

Пол |

|

|

Мужчины |

39 (54,9 %) |

|

Женщины |

32 (45,1 %) |

|

Возраст, медиана (годы) |

65 (27–85) |

|

Медиана расстояния от анального края до опухоли, см |

8,0 (0–15) |

|

Предоперационное облучение СОД 25 Гр |

62 (87,3 %) |

|

Виды операций |

|

|

Передняя резекция |

52 (73,2 %) |

|

Брюшно-промежностная экстирпация |

18 (25,3 %) |

|

Брюшно-анальная резекция |

1 (1,5 %) |

|

Стадия по pTNM |

|

|

I |

10 (14,1 %) |

|

II |

24 (33,8 %) |

|

III |

37 (52,1 %) |

|

Степень дифференцировки опухоли |

|

|

G1–2 |

59 (83,1 %) |

|

G3 |

12 (16,9 %) |

|

Среднее кол-во исследованных лимфатических узлов |

13,1 ± 0,9 (1–37, медиана –12) |

|

Среднее кол-во пораженных лимфатических узлов |

2,32 ± 0,4 (0–15, медиана – 1) |

Характеристика группы больных

При исследовании препарата удаленной прямой кишки с опухолью кишку вскрывали продольным разрезом по противоопухолевому краю, фиксировали к доске в расправленном виде и выдерживали в 10 % нейтральном формалине в течение 48 ч. Далее проводили исследование препарата, для чего выполняли серию срезов в поперечном направлении с интервалом 4 мм, включающих опухоль, стенку кишки и прилежащие ткани (рис. 1). Каждый срез оценивали макроскопически и делили на кусочки по размеру гистологических кассет, после чего проводили их микроскопическое исследование по стандартной гистологической методике. На микроскопическое исследование в зависимости от размера и предполагаемой глубины инвазии опухоли брали от 3 до 20 кусочков. В процессе микроскопического исследования измеряли минимальное расстояние от опухоли или отдельных ее элементов в окружающей опухоль жировой клетчатке (метастазов в лимфатических узлах или депозитов) до латеральной границы резекции. Положительным считали значение 0–1,0 мм.

Результаты и обсуждение

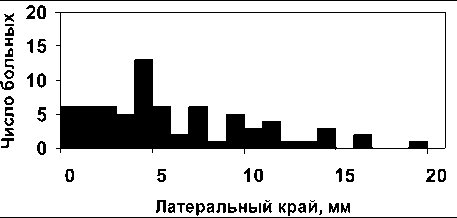

Величина расстояния от опухоли до латеральной границы резекции кишки варьировала в пределах от 0 до 20 мм, медиана составила 5 мм (рис. 2). В 80 % наблюдений расстояние от опухоли до латерального края не превышало 10 мм. У 6 больных (8,4 %) латеральный край резекции был расценен как «положительный». При этом у 1 больного при микроскопическом исследовании была выявлена опухоль в латеральном крае резекции, таким образом, его значение составило 0 мм. У остальных 5 пациентов значение латерального края резекции колебалось в пределах 0,5–1,0 мм. При медиане наблюде-

Рис. 2. Гистограмма распределения больных в зависимости от величины латерального края резекции

Таблица 2

Частота местных рецидивов и отдаленных метастазов в зависимости от величины латерального края резекции

У 18 больных (25,3 %) значение латерального края резекции было менее 3,0 мм (табл. 2). При медиане наблюдения 25 мес (10–75 мес) местный рецидив в сочетании с отдаленным метастазированием был установлен у одного больного, в 6 случаях выявлены отдаленные метастазы. Медиана наблюдения в группе больных со значением латерального края более 3 мм составила 24 мес (6–120 мес). Рецидивы заболевания были выявлены у 2 больных, в одном случае в сочетании с отдаленным метастазированием, изолированные отдаленные метастазы – у 3 больных.

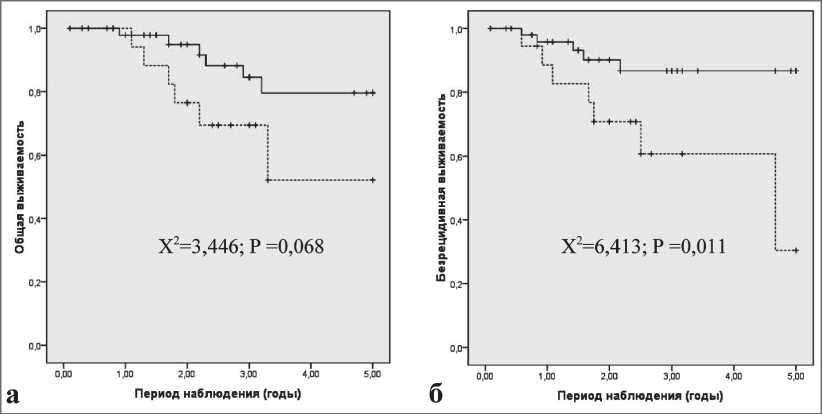

Частота местных рецидивов составила 5,5 % при значении латерального края резекции ≤3 мм и 3,7 % при латеральном крае более >3 мм (OR 1,05 [95 % ДИ 0,09–12,5]; р=1,000). Отдаленные метастазы были установлены у 38,9 % и 7,5 % соответственно (OR 0,66 [95 % ДИ 0,45–0,96]; р=0,002). Общая выживаемость больных (рис. 3а) составила 52,1 ± 17,3 % при значении латерального края резекции ≤3 мм и 79,6 ± 7,8 % при латеральном крае более >3 мм (р=0,063). Статистически значимые различия были получены по показателям безрецидивной выживаемости (рис. 3б), которые составили соответственно 30,4 ± 22,5 % и 86,7 ± 5,7 % (р=0,011).

Проведенный анализ состояния латерального края резекции у больных резектабельным раком прямой кишки позволил установить его вовлечение в 8,4 % случаев, что соответствует данным литературы последних лет, согласно которым частота вовлечения латерального края резекции снизилась с 27–36 % в 90-х годах ХХ века до 6–14 % в настоящее время [3, 4, 6, 7, 9, 11, 20, 22–24]. Причиной этого, по-видимому, является оптимизация методики хирургического лечения, связанная с применением ТМЕ. Послойное, анатомически правильное выделение прямой кишки в пределах существующих фасциальных слоев малого таза под постоянным визуальным контролем является главным преимуществом методики ТМЕ. При такой мобилизации снижается вероятность отклонения линии резекции в сторону прямой кишки, которое нередко приводит к нерадикальному удалению жировой клетчатки и увеличивает вероятность обнаружения опухоли в крае резекции [23].

Мы не отметили увеличение частоты местных рецидивов у больных со значением латерального края резекции ≤1 мм и ≤3 мм по сравнению с остальными больными. Есть несколько объяснений этого факта. Во-первых, лишь у одного больного была выявлена микроскопическая инвазия края резекции, фактически была выполнена R1-резекция, тогда как у остальных больных с «положительным» краем было пусть небольшое, но все же расстояние от опухоли до линии резекции. Понятно, что прогноз у больного с нерадикально выполненной операцией будет значительно хуже, а общий прогноз в группе больных со значением латерального края резекции ≤1 мм будет зависеть от процентного соотношения таких больных. В качестве примера можно привести данные T.E. Bernstein et al. [6], наблюдавших местные рецидивы у 45,2 % больных со значением латерального края 0 мм и 14,5 % – со значением 1 мм (р<0,001). Во-вторых, наличие опухоли в крае резекции свидетельствует о высоком злокачественном

Рис. 3. Общая (а) и безрецидивная (б) выживаемость больных раком прямой кишки в зависимости от величины латерального края резекции: ≤3 мм (пунктирная линия) и >3 мм (сплошная линия)

потенциале опухоли и о большой вероятности отдаленного метастазирования в ближайшие сроки после операции. Как правило, у всех больных с латеральным краем ≤1 мм были метастазы в регионарные лимфатические узлы и/или опухолевые депозиты в параректальной клетчатке. По-видимому, часть этих пациентов умирает от генерализации процесса, не дожив до появления местного рецидива. В-третьих, следует учитывать возможное влияние лучевой терапии, которую получили большинство больных. Предоперационное облучение могло оказать двоякое действие – снижение частоты местных рецидивов и увеличение сроков их возникновения [16]. Именно с влиянием лучевой терапии на сроки возникновения рецидива может быть связан тот факт, что больные с вовлечением латерального края резекции умерли не от местного рецидива, а от отдаленного метастазирования.

Следует заметить, что в литературе существуют разные мнения о влиянии инвазии опухоли в латеральный край резекции на частоту местных рецидивов. Если в ранних работах [3, 22] рецидивы наблюдались у 78–85 % больных с латеральным краем ≤1 мм, то в исследованиях последних лет местные рецидивы зарегистрированы у 16–22 % пациентов [17, 23, 24]. Вместе с тем у больных с вовлечением латерального края резекции гораздо чаще выявляются отдаленные метастазы, а 5-летняя выживаемость снижается с 73–80 % при интактном крае резекции до 27–38 % при его вовлечении. Следует отметить, что ряд авторов [11, 13] вообще не считают латеральный край резекции предиктором местных рецидивов.

Таким образом, влияние латерального края резекции на частоту местных рецидивов можно назвать несколько преувеличенным. При уровне современной хирургии в тех случаях, когда объем оперативного вмешательства включает удаление всей жировой клетчатки с неповрежденной собственной фасцией прямой кишки, расстояние от опухоли до латерального края 1 мм и менее сопровождается рецидивами лишь у незначительного числа больных. В этой группе больных, по всей видимости, целесообразно выделять больных со значением латерального края 0 мм, риск возникновения рецидива у которых значительно выше и, по данным литературы, достигает почти 50 % [6].

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что расстояние от опухоли до латерального края резекции ≤3 мм у больных резектабельным раком прямой кишки является неблагоприятным прогностическим фактором выживаемости и отдаленного метастазирования. Учитывая сказанное, по нашему мнению, опухоли, расположенные на расстоянии ≤3 мм от собственной фасции, следует относить к местно-распространенным. Таким больным показано проведение пролонгированной лучевой терапии в сочетании с общим воздействием в виде химиотерапии, а возможно, и таргетной терапии. Важную роль в дооперационном стадировании и определении минимального расстояния от опухоли до латеральной границы резекции играет магнитно-резонансная [14] и мультиспиральная компьютерная томография [25]. Использование одного из этих методов должно стать обязательным этапом предопе- рационной диагностики у всех больных раком прямой кишки.