Лавский археологический комплекс XI-XIV вв.: историческая оценка и этапы развития памятника

Автор: Тропин Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология Северо-Восточной Руси

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327987

IDR: 14327987

Текст статьи Лавский археологический комплекс XI-XIV вв.: историческая оценка и этапы развития памятника

ЛАВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

XI-XIV вв.: ИСТОРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТНИКА1

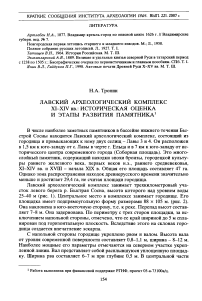

В числе наиболее заметных памятников в бассейне нижнего течения Быстрой Сосны находится Лавский археологический комплекс, состоящий из городища и примыкающих к нему двух селищ - Лавы 3 и 4. Он расположен в 1,5 км к юго-западу от с. Лавы в черте г. Ельца и в 7 км к юго-западу от исторического центра современного города (Соборная площадь). Это многослойный памятник, содержащий находки эпохи бронзы, Городецкой культуры раннего железного века, первых веков н.э., раннего средневековья, XI-XIV вв. и XVIII - начала XIX в. Общая его площадь составляет 47 га. Однако зона распространения находок древнерусского времени значительно меньше и достигает 29,4 га, не считая площади городища.

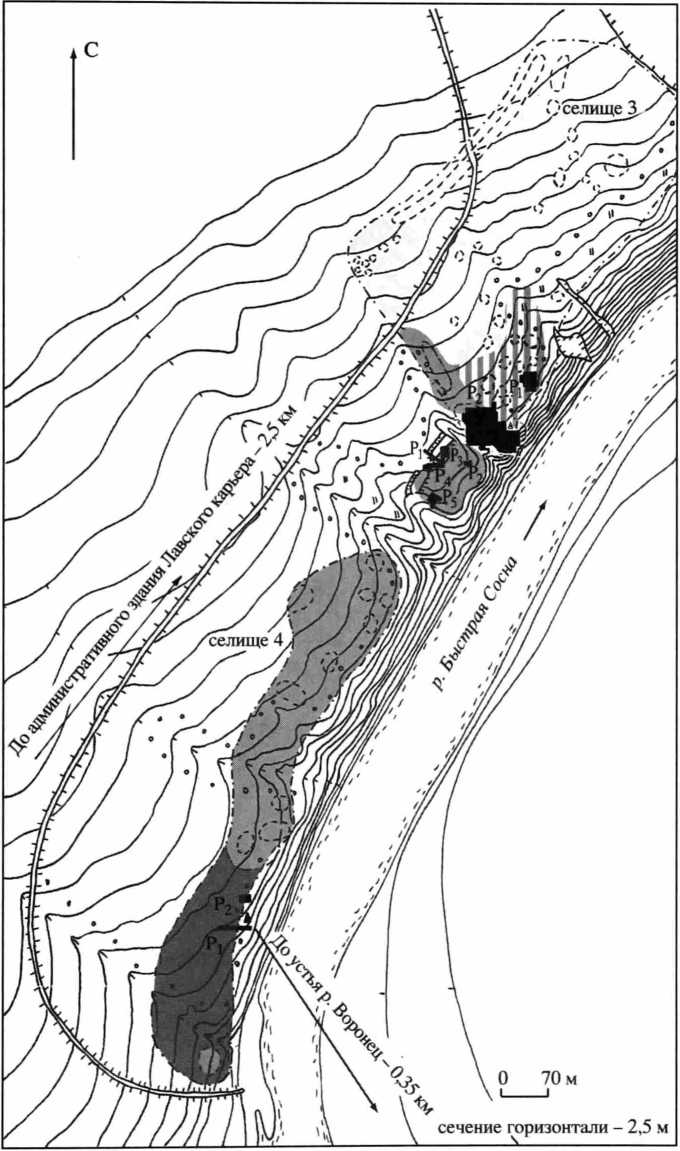

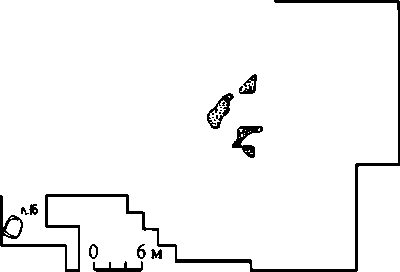

Лавский археологический комплекс занимает трехкилометровый участок левого берега р. Быстрая Сосна, высота которого над уровнем воды 25^0 м (рис. 1). Центральное место в комплексе занимает городище. Его площадка имеет подпрямоугольную форму размерами 88 х 105 м. (рис. 2). Она наклонена в юго-восточную сторону, т.е. к реке. Перепад высот составляет 7-8 м. Она задернована. По периметру с трех сторон площадки, за исключением напольной стороны, отмечено, что ее край шириной до 5 м спланирован под горизонтальную плоскость. Вследствие этого на склонах городища создается впечатление эскарпа.

С напольной стороны городище укреплено рвом и валом. Высота вала от уровня современной поверхности составляет 0,8-1,1 м, ширина - 8-12 м. Наиболее мощные его параметры отмечаются на северном участке укрепленной линии. Вал представляет собой расплывшуюся уплощенную площадку. Ширина рва составляет 6-7 м при глубине 0,5 м. В центральной части

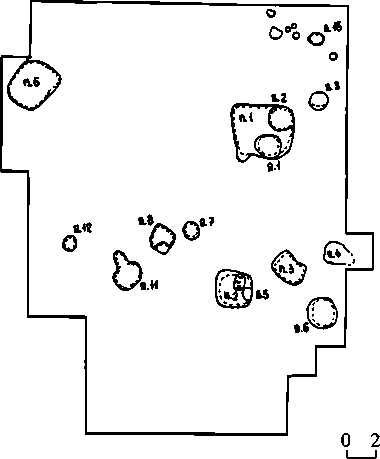

Рис. 1. План Ланского археологического комплекса с зонами заселения в различные периоды

J — вторая половина XI — первая половина ХП в.; 2 — вторая половина XII - первая половина ХШ в.;

3 — вторая половина ХШ - XIV в.; 4 - ХУШ - начало XIX в.

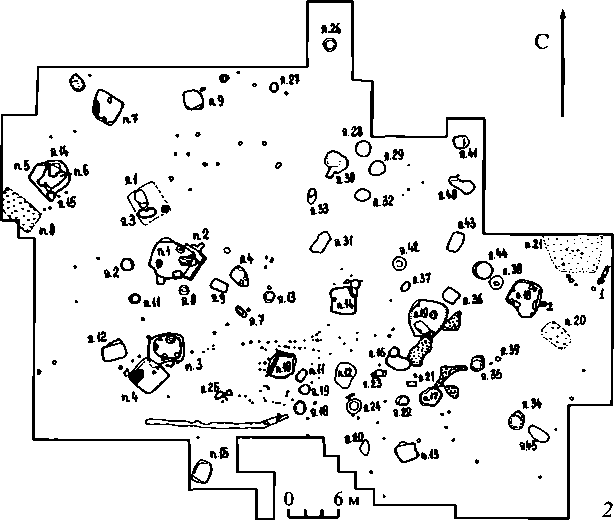

Рис. 2. План Лавского городища укреплений фиксируется перешеек шириной до 15 м. С внешней стороны рва на всем его протяжении фиксируется обваловка шириной до 5 м и высотой 0,1 м.

Городище с противоположных сторон окружают два селища (3 и 4). Селище 3 отделено от городища балкой и находится ниже по течению реки. Размеры его составляют не менее 400 х 500 м и достигают площади около 25 га. Поверхность селища до недавнего времени распахивалась. В ходе работ на его поверхности выявлено 37 скоплений материала, большинство из которых, как показали в дальнейшем раскопки, можно интерпретировать как усадьбы (дворы). Это скопления площадью 100-1000 м2.

С учетом зафиксированных скоплений находок на распахиваемой по-Еверхности селище 3 условно можно разделить на три топографических (.участка. Для каждого из них характерна различная плотность застройки. [Первый участок, с наиболее интенсивными культурными остатками, расположен в непосредственной близости от кромки склона и вытянут вдоль реки. [Его размеры составляют 80-120 х 500 м (4,8 га). С южной стороны этот уча-(сток памятника ограничен балкой, глубина которой от уровня края площад-1ки селища достигает 10-15 м. С северной стороны участок приближен к । кромке действующего карьера. На распахиваемых участках его территории 1нами зафиксированы не менее 16 скоплений, основная часть которых значительна по размерам - 300-600 м2. Три скопления находок имеют большую । площадь 800-1000 м2.

Второй участок расположен по обоим берегам пересохшего ручья и ! возвышается над дневной поверхностью дна запаханного ручья на 1-3 м. Его размеры составляют 200 х 500 м (10 га). На его полностью распахиваемой территории насчитывается не менее 13 скоплений площадью 100-350 м2. Лишь одно скопление выделяется своими размерами (800 м2).

Третий участок удален как от Быстрой Сосны (не менее чем на 400 м), так и от пересохшего ручья (не менее чем на 200 м), и занимает территорию плато в пределах юго-западного участка селища 3. Размеры данного участка составляют 100 х 500 м (5 га). На его распахиваемой поверхности зафиксировано 7 скоплений находок площадью 100-300 м2.

Зафиксированные скопления находок на этих участках отражают сложную планировочную застройку селища-посада. Однако важно учитывать, что далеко не все скопления находок являются синхронными.

Селище 4 расположено выше по течению от городища. Его топографические условия расположения аналогичны всему памятнику. На распахиваемой поверхности селища обнаружены 10 скоплений находок площадью 225-800 м2. Они образуют четыре локальные группы, удаленные друг от друга на 80-130 м. Количество скоплений в группах варьирует в пределах от 1 до 4. По всей видимости, на данном селище прибрежно-рядовая застройка сочетается с кучевой, но в целом преобладает первый вид. Протяженность селища вдоль реки составляет 1,4 км. Подъемный материал удален от края берега на 100-200 м. Общая площадь селища 4 составляет 21 га. Однако древнерусские материалы распространены на площади 4,4 га.

Памятник был обнаружен в 1962 г. разведкой Воронежского гос. университета под руководством А.Д. Пряхина {Пряхин, 1963). В 1990 г. он был обследован отрядом экспедиции Елецкого пединститута под руководством Н.А. Тропина {Тропин, 1991). Тогда же была установлена его культурно-историческая принадлежность. С 1991 г. и по настоящее время на нем развернуты стационарные совместные исследования экспедиций Елецкого и Воронежского гос. университетов. На городище заложены пять раскопов общей площадью 516 м2. Изучены характер, время, этапы функционирования укреплений, предварительно выяснена степень застройки памятника. В результате раскопок на городище установлено, что оно первоначально возникло в раннем железном веке и связано с населением городецкой культуры.

Древнерусские укрепления на нем были возведены в середине XIV в. Городище функционировало очень короткий промежуток времени, его укрепления были разобраны не позднее третьей четверти XIV в. Следы пожара отмечены лишь в двух хозяйственных постройках, относящихся к заключительному периоду жизни Лавского комплекса. Более подробно о Лавском городище будет изложено в планируемой нами публикации.

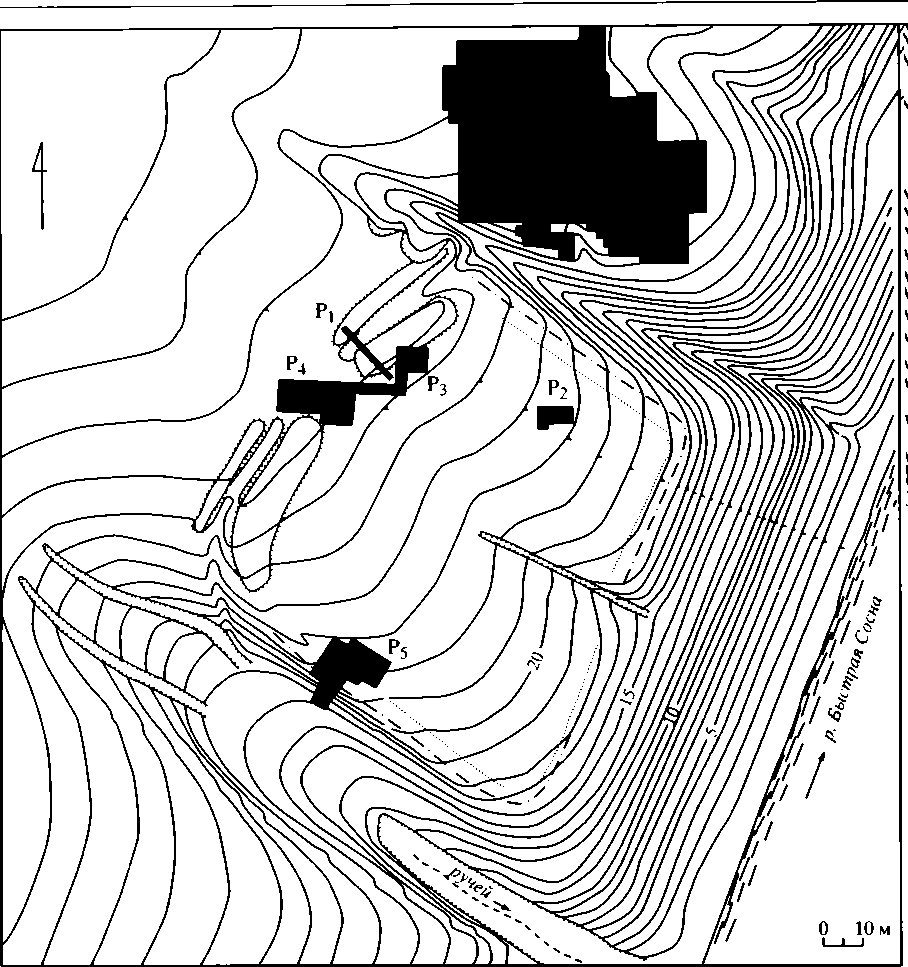

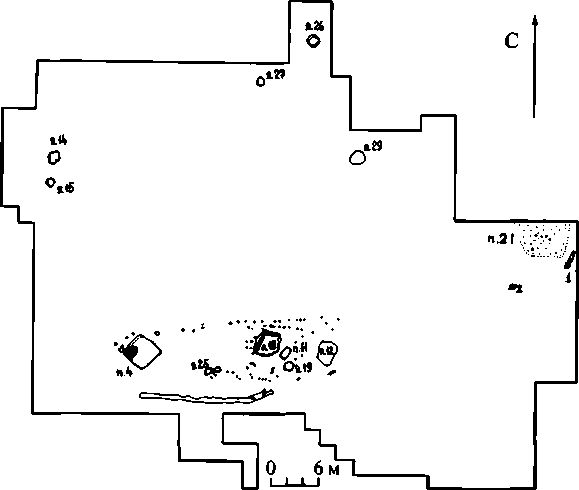

Основные исследования сконцентрировались на селище 3. На его юговосточном участке были заложены два раскопа (раскоп 1 - 629 м2, раскоп 2 -2732 м2). На территории раскопа 1 изучен хозяйственный двор площадью 300-350 м2, состоящий из разнофункциональных построек: погребов, амбаров, овина и др. Все выявленные сооружения одновременны и относятся к заключительному периоду жизни памятника (ХШ-XIV вв.) (рис. 3, 7).

В площади раскопа 2 изучены четыре разновременные усадьбы, три из которых - полностью (рис. 3, 2). Раскопками установлено, что это усадьбы не сельского облика, а городского характера, на что указывают не только их размеры (600-800 м2), но и свидетельства торговли и зажиточности их владельцев. В целом же усадьбы характеризуют домостроительство, планировку, застройку селища. В самом предварительном плане результаты раскопок первых лет получили освещение в литературе (Дронин, 1999; 2003).

Получены более 1000 индивидуальных находок, отражающих сельское хозяйство, ремесло, торговлю, быт, культуру населения. Находки позволили датировать памятник концом XI - концом XIV в. Работа с керамикой позволила создать классификацию посуды и определить ее специфику для этого региона. Проведены анализы изделий из металла (В.И. Завьялов), почв (Э.П. Зазовская), определены бусы (Ю.Л. Щапова), керамический импорт (И.В. Волков, В.Ю. Коваль), остеологический материал (А.В. Глазунова).

Рассмотренные характеристики Лавского археологического комплекса не находят аналогов среди многих других средневековых памятников южной территории Чернигово-Рязанского порубежья, что ставит его в ряд уникальных поселений региона Верхнего Подонья.

Основанием к выделению этапов жизни памятника является не только его значительное по продолжительности время бытования, известное по датирующим находкам в рамках конца XI-XTV вв., но и следующие факты. Все известные по раскопкам сооружения сгорели в пожаре. В них содержится разнохарактерный керамический материал, отличающийся обжигом, примесями, формой края венчика. Раскопками установлены многочисленные случаи взаимоперекрывания сооружений. В истории Лавского археологического комплекса мы выделяем четыре этапа.

Памятник возникает на территории, которая в EX-XI вв. была заселена славянами, традиционно соотносимыми с населением боршевской культуры. Ими оказалась освоенной территория в нижнем течении рек Воргол и Пажень. Со славянами связываются два городища - Паженьское и Ворголь-ское - и около 10 селищ. Наиболее известным является многослойное Вор-гольское городище, площадью не менее 0,6 га, на котором вскрыто около 1400 м2 и где помимо находок раннего средневековья встречены предметы эпохи средней бронзы, Городецкой культуры раннего железного века, позд-

Рис. 3. Планы раскопов 1, 2 селища 3 Лавского археологического комплекса него средневековья. Воргольское городище стало известным преимущественно благодаря находкам на нем остатков славянского святилища и жилища ремесленника-ювелира {Пряхин, 1963; Москаленко, 1966). Исследователями этот памятник трактуется как культовый центр и убежище {Москаленко, 1981; Винников, 1955. С. 154).

Другое городище, Паженьское, на площадке которого раскопано всего лишь 264 м2, менее известно в науке. Однако в отличие от Воргольского оно выделяется большими размерами (3 га) и сохранившимися на его площадке культовыми камнями. В литературе памятнику дана лишь самая предварительная оценка (Пряхин, 1995, С. 188).

По поводу верхней даты бытования боршевской культуры имеются различные мнения. Одно из них, принадлежавшее А.Н. Москаленко, сводится к тому, что жизнь на основной массе памятников прекращается в конце X в. (Москаленко, 1981. С. 106, 107). Исследования А.З. Винникова позволили уточнить, что лишь на поселениях по р. Воронеж славяне проживали дольше и покинули эту территорию в первой половине XI в. (Винников, 1995. С. 123). Несколько обособленным представляется мнение А.Д. Пряхина о том, что славяне населяли эту территорию до конца XI в. (Пряхин, 1995. С. 188). В большей степени оно основывалось на интуиции, чем на фактах.

Заселение же территории новой волной древнерусского населения исследователи традиционно относили к периоду не раннее второй половины ХП в., полагая, что в основном оно произошло в конце столетия (Гоняный, Зайцев, 1990. С. 149; Цыбин, 1987. С. 12). Более обширные данные, которые отражали бы преемственность развития материальной культуры славян в древнерусскую эпоху, до раскопок Лавского археологического комплекса отсутствовали.

Результаты исследований показывают, что возникновение Лавского археологического комплекса следует относить к концу XI в. По времени первый этап соответствует второй половине XI - первой половине ХП в. С ним связано появление усадьбы “А”, изученной в раскопе 2 на селище 3, немногочисленных хозяйственных сооружений на северном и западном участках того же раскопа, двух погребений (рис. 4, 7).

Усадьба “А”, располагаясь в южной части раскопа, имеет вид прямоугольника размерами 10 х 27 м. Она ограждена системой столбовых ям и канавкой с характерным зольным заполнением. Вероятнее считать, что ограждение было плетневое. Столбовые ямы отчетливо фиксируют ее северную границу. Канавка ограничивает усадьбу с южной стороны. Усадьба состоит из полуземляночного жилища и пяти хозяйственных построек.

С особенностями этого этапа следует связать факты сохранения традиционной культуры славян: жилище полуземляночного типа с печью-каменкой, использование лепной посуды, а также переход от лепной посуды к гончарной. Сама же лепная посуда составляет 3,8% от всей гончарной посуды на памятнике. Находки трех зонных и одной призматической бусин указывают преимущественно на Х1-ХП вв.

В это время встречается незначительная серия керамики с манжетовидным венчиком разных модификаций, которые весьма близки южнорусским аналогиям второй половины XI в. (Каменецкая, 1976. С. 44; Куза, Коваленко, Моця, 1996. Рис. 5, 18-26\ Моргунов, 1996. Рис. 7,5). Их численность суммарно в пределах раскопа 2 составляет лишь 0,6% от всего керамического материала. Таким образом, факт присутствия незначительных серий лепной и манжетовидной керамики указывает, скорее всего, на финал XI в. как время появления археологического комплекса и усадьбы “А”.

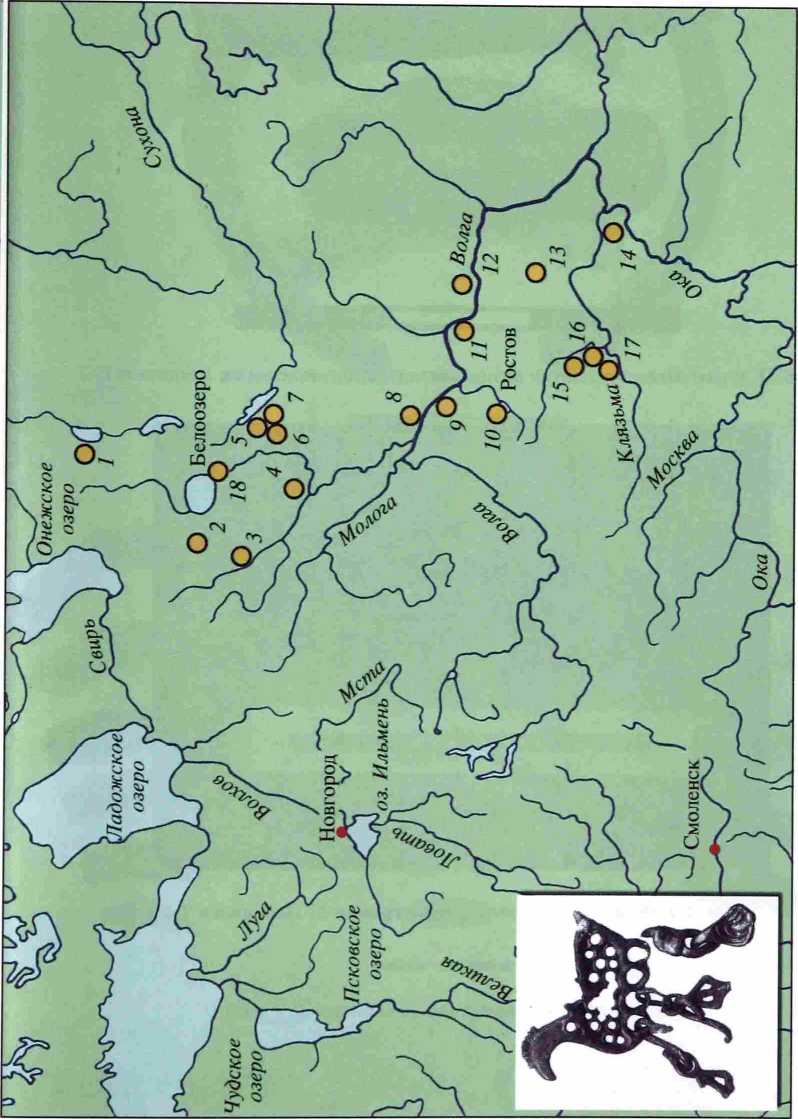

Рис. I. Распространение подвесок-петушков типа IV, по Е.А. Рябинину

1 ихманьга; 2 - Воплахта: 2 - Никольское XVIII; 4 -Луковец; 5 - Минино I; 6 - Минино II: 7 - Минино VI; 8 - Введенское; Федоровская; 10 - Ростов Великин; // - Лсвашнха (Сухарева); /2 - Мидовская; /7 - Семухино; 14 - Пирово городище;

/5 - Весь 5; /6 - Суздаль; /7 - Владимир; 18 - Белоозеро

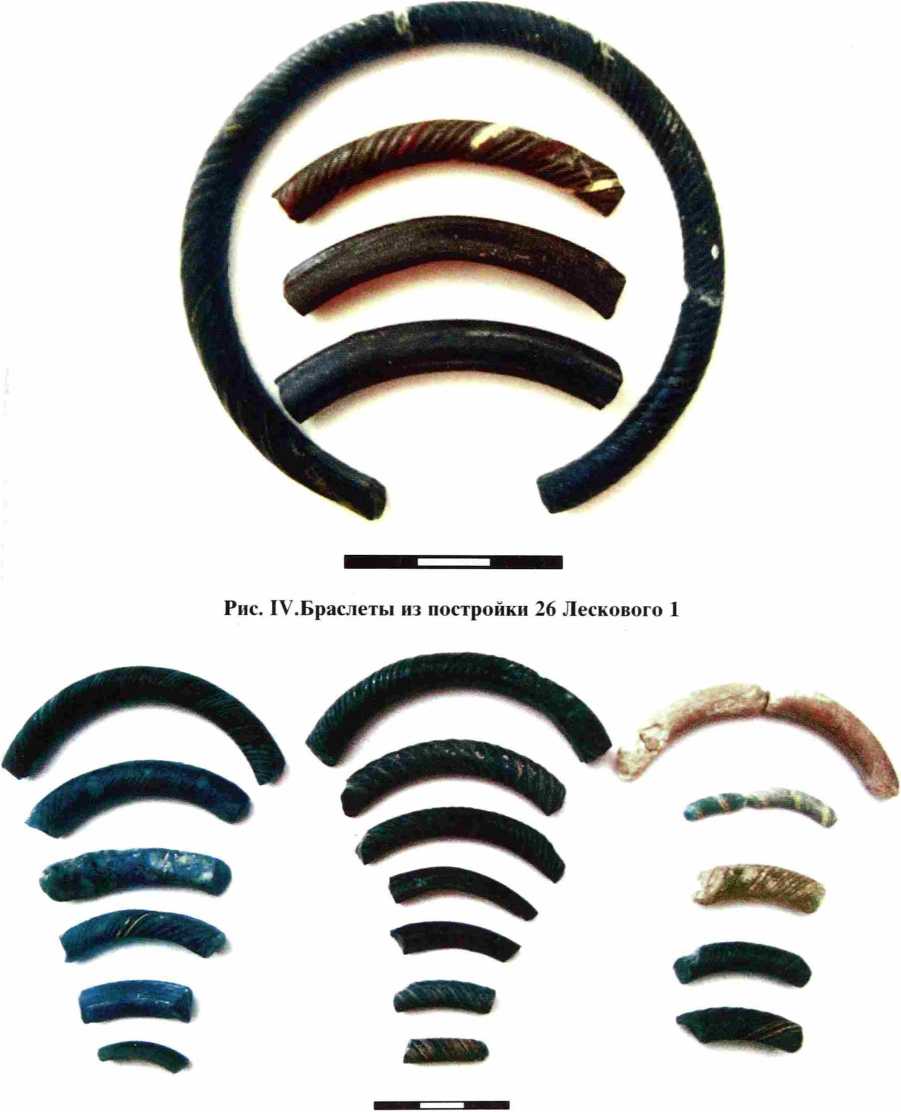

Рис. II. Фрагменты браслетов византийского производства на Лесковой 1

Рис. III. Фрагмент браслета из постройки 57 Лескового 2

Рис. V. Браслеты из постройки 54 Лескового 2

Рис. VI. Восточная керамика с селища Ближнее Константиново 1

1 - обломок края полуфаянсовой чаши с полихромной подглазурной росписью и росписью кашином; 2 - обломок ручки красноглиняного кувшина с орнаментом "сграффито" под желтой глазурью: 3-6 - керамика Волжской Булгарии: 3.4- обломки краснолощеных корчаг: 5 - обломок красноглиняного кувшина: 6 - обломки краснолощеного кувшина

Рис. 4. Сооружения первого (7) и второго этапов (2) в раскопе 2 селища 3 Лавского археологического комплекса

Наиболее характерной для этого этапа является посуда, венчик которой имеет “секировидную” форму. Это наиболее типичная для южнорусских памятников посуда XI - первой половины XII в. Она составляет 8,3% от всей гончарной керамики в площади раскопа 2.

Датировка данного этапа подтверждается радиоуглеродным датированием двух грунтовых погребений, которые были изучены в восточной части

11 КСИА, вып 221

раскопа. Погребение 1 имеет три калиброванные даты (1071-1079, 1129-1136, 1158-1259), указывающие на его датировку предпочтительно второй четвертью ХП в. У погребения 2 - четыре калиброванные даты (1073-1076, 1133-1135, 1159-1300, 1373-1377 гг.), первые две из которых соответствуют раннему этапу в жизни Лавского археологического комплекса.

Распределение лепной и гончарной керамики этого времени на распахиваемой поверхности селища показывает, что размеры селища в основном определялись южным топографическим участком и составляли 500 х 80-120 м (4,8 га).

Несмотря на то что памятник в этот период представлял собой открытое поселение, его социально-историческую оценку не следует умалять. Сам факт появления на нем в XI в. славян с их традиционной культурой по времени совпадает с прекращением жизни на ближайших Воргольском и Пажень-ском городищах. По всей видимости, речь следует вести об утрате этими городищами своих функций и переселении их населения на новое место.

Вместе с тем появление населения из южнорусских земель указывает на вектор направленности новой власти, основавшей опорный пункт в нижнем течении Быстрой Сосны. По времени он совпал с периодом стабилизации отношений на русско-половецком пограничье и с активной политикой южно-русских князей по феодализации северо-восточных районов Черниговщины: волостей “Вятичи” и “Лесной земли” (Зайцев, 1975). Отметим, что в конце XI - первой половине XII в. в бассейне Верхней Оки и Курском Посеймье возникают многочисленные городки (Никольская, 1981. С. 172; Енуков, 1999). Очевидно, что появление на Быстрой Сосне Лавского поселения у городища раннего железного века следует рассматривать в связи с этим процессом. Памятник следует рассматривать как открытое поселение - административный центр, округа которого еще не сформировалась.

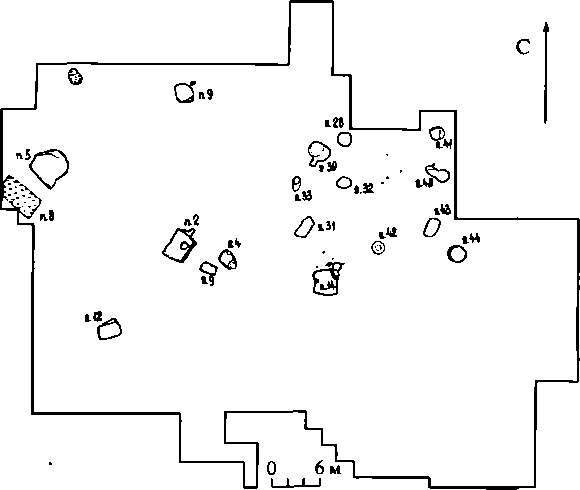

Второй этап в истории Лавского археологического комплекса связан со второй половиной XII - первой половиной ХШ в. Он вычленяется благодаря таким датирующим находкам, как зонная бусина, фрагменты височных колец, стеклянные браслеты, кашинная керамика типа “минаи”. В это время расширяется площадь памятника. Судя по распространению характерной посуды, она составляет не менее 25 га на селище 3. Выделяемые три топографических участка отражают различную плотность застройки памятника.

По данным исследованной площади селища в раскопе 2 можно говорить об интенсивной разносторонней хозяйственной деятельности. В северо-восточной части раскопа можно наблюдать скопление хозяйственных построек на площади 20 х 40 м, являвшихся либо отдельным хозяйственным двором, либо частью усадьбы (рис. 4, 2). Находки отражают тесные контакты с отдельными древнерусскими землями, с Византией, Ираном.

Думается, что социально-историческое содержание памятника в этот период существенно не изменилось. Он оставался открытым поселением -административным центром территории, замыкавшейся областью нижнего междуречья Воргола и Пальны. Его сельская округа была незначительной и составляла 13 селищ. Полагаем, что в этот период население Лавского комплекса и его округи активно участвовало в системе донской торговли. Разви- тие Лавского поселения было обусловлено начальным процессом феодальной раздробленности, когда возникла необходимость зафиксировать на малоосвоенной территории пограничную ситуацию между Черниговскими и Рязанскими землями.

Третий этап в функционировании Лавского археологического комплекса относится ко второй половине ХШ - третьей четверти XIV в. С этим периодом связаны такие датирующие находки, как щитковые перстни с изображением свастики, две свинцовые гирьки, медная ордынская монета, чеканенная в 1340-х годах, колесиковая шпора, нож с заклепками, кресало овальной формы, импортная керамика и др. В это время происходит рост территории неукрепленного посада и активное участие жителей в донской торговле с Крымом, Северным Кавказом, территориями византийского круга.

Стратиграфические наблюдения над заполнениями сооружений предшествующего времени в раскопе 2 селища 3 показывают, что перерыв в середине ХШ в., вызванный монголо-татарским нашествием, был непродолжительным. Котлованы сооружений домонгольского времени накопили лишь незначительный слой заплывов и были забросаны глинистым грунтом при возведении сооружений во второй половине XIII в.

Возрастает площадь памятника на 4,4 га за счет селища 4.

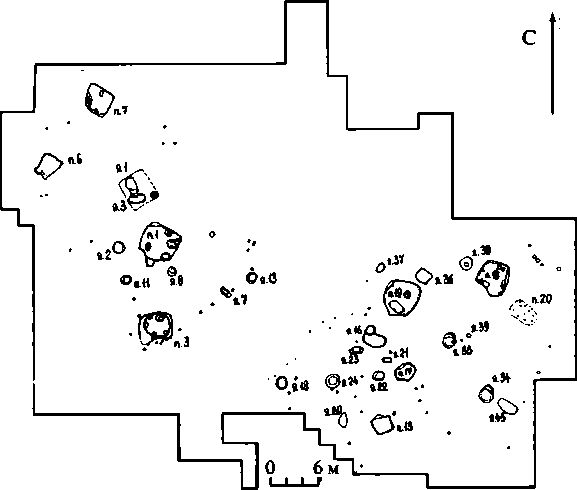

В раскопе 2 селища 3 полностью раскопаны две усадьбы - “В” и “Г”, а в раскопе 1 - хозяйственный двор этого времени. Усадьбы имеют вид прямоугольника площадью 600-800 м2 (рис. 5, 7). Их ограждение сооружалось в технике горизонтально заложенных наглухо досок, закрепленных в пазах опорных столбов. Наземные жилища с подпольной ямой (постройки 1, 19) в каждом располагались не по центру усадьбы, а со смещением. В площади усадеб встречены локальные участки с различными по назначению хозяйственными постройками. Причем для усадеб характерны крупные погреба.

Располагаясь у оврага под углом около 90° относительно друг друга, эти усадьбы как бы образуют тупик, давая начало улице, идущей между ними вдоль речного склона. В целом же наблюдения за скоплениями находок на пашне показывают вероятность линейно-поперечной планировки на южном участке селища 3 Лавского археологического комплекса.

Следует отметить, что этот этап связан с расцветом памятника, под которым мы понимаем сложившуюся усадебную застройку и активную хозяйственную, в том числе и внешнеторговую, деятельность населения.

Лавский археологический комплекс второй половины ХШ - XIV в. можно рассматривать, прежде всего, как административный центр волости Но-восильского княжества. Ряд косвенных данных указывает на тесные исторические связи населения нижнего течения Быстрой Сосны с населением Верхнего Поочья. Речь идет о выявленных аналогиях гидронимов (Тропин, 1999. С. 97). Следует также учесть факт, что появившаяся в Ельце во второй половине XIV в. новая династия князей Елецких генеалогически восходит к верховским князьям (Родословная книга, 1787. С. 185, 186). Об исторических связях с территорией бассейна Оки свидетельствует упоминание в источниках второй половины XVI в. Новосильской дороги (Анпилогов, 1963. С. 454, 456). Как известно, город Новосиль находился в бассейне Верхней Оки, и это

Рис. 5. Сооружения третьего (7) и четвертого (2) этапов в раскопе 2 селища 3 Лавского археологического комплекса

был ближайший к Ельцу в XTV-XV вв. центр одноименного княжества. Комплекс данных позволяет считать Верхнее Поочье наиболее вероятным регионом, откуда могло происходить дальнейшее заселение нижнего течения Быстрой Сосны в XTV в.

На заключительной стадии третьего этапа, в период внутренней политической нестабильности в Орде (1359-1380 гг.), жителями была расчищена площадка укреплений раннего железного века и сооружены новые укрепле- ния. Площадь Ланского городища составила около 0,9 га, что, по мнению А.В. Кузы, сопоставимо с поселениями, являвшимися сторожевыми крепостями и административными центрами (Куза, 1989. С. 58). Это не противоречит высказываниям М.П. Кучеры, считающего, что подобные памятники являлись военно-феодальными замковыми поселениями (Кучера, 1984. С. 74). Однако следует учесть, что культурный слой Лавского городища слабо насыщен находками. По всей видимости, оно не имело плотной застройки, что внешне сближает его со сторожевыми крепостями домонгольского времени южнорусского порубежья и района Куликова поля (Куза, 1989. С. 63; Гоня-ный, Шишков, 1991. С. 31-33).

Однако функционирование городища было непродолжительным, и укрепления были срыты. Они не были сожжены, однако усадьбы “В” и “Г”, видимо существовавшие какое-то время после срытия укреплений, погибли от пожара. Не исключено, что после гибели памятника сокращается численность населения. По крайней мере, в площади раскопа 2 мы фиксируем лишь остатки каменной вымостки в восточной части раскопа и погреб (постройка 15), расположенный на краю оврага (рис. 5,2). Каменная вымос-тка стратиграфически перекрывает постройку 19 - жилище усадьбы “Г", а постройка 15 содержит исключительно белоглиняную керамику, которую никак нельзя соотнести со временем ранее середины XIV в. Эти объекты, хронологически соответствующие последней четверти XIV в. и констатирующие факт угасания жизни на памятнике, мы связываем с четвертым этапом в жизни Лавского комплекса. Лавский комплекс теряет свои прежние функции и превращается в сельское поселение в составе образовавшегося Елецкого княжества.

Причины гибели Лавского археологического комплекса следует искать как во внешнеполитических событиях, связанных с нестабильностью в Орде в 1359-1380 гг. и частыми разорениями окраинных русских земель, так и во внутренних политических событиях, происходящих в это время в Верховских княжествах. Известно, что в 1375 г. татарами был сожжен Новосиль, а столица княжества была перенесена севернее, в Одоев (ПСРЛ. Т. XV. Стб. 113). Возможно, что Лавский археологический комплекс тогда же подвергся разгрому татар и потерял свои связи с метрополией. Появление в это время нового города Ельца предопределило судьбу Лавского археологического комплекса. Елец - столица удельного княжества - был построен на новом месте, в устье одноименной реки. К нему перешли административные функции, а Лавский археологический комплекс превратился в сельское поселение.

Список литературы Лавский археологический комплекс XI-XIV вв.: историческая оценка и этапы развития памятника

- Анпилогов Г.Н., 1963. Новый документ об отводе земельного жалованья Елецким служилым людям (1593-1594 гг.)//Археографический ежегодник за 1962 год. М.

- Винников А.З., 1995. Славяне лесостепного Дона в раннем средневековье: VIII -начало XI века. Воронеж.

- Гоняный М.И., Зайцев А.К., 1990. Предварительные итоги и задачи изучения древнерусских памятников района Куликова поля//VI Междунар. конгресс славянской археологии: Тез. докл. М.

- Гоняный М.И., Шишков А.В., 1991. К вопросу о древнерусских городищах XII-XIII вв. бассейна Верхнего Дона//Археология и история юго-востока Руси. Курск.

- Енуков В.В., 1999. Процессы урбанизации на территории Посеймья в Х-ХIII вв.//Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий. Липецк.

- Зайцев А.К., 1975. Черниговское княжество//Древнерусские княжества Х-ХIII вв. М.

- Каменецкая Е.В., 1976. Керамика Смоленска XII-XIII вв.//Проблемы истории СССР. М. Вып. 5.

- Куза А.В., 1989. Малые города Древней Руси. М.

- Куза А.В., Коваленко В.П., Моця А.П., 1996. Новгород-Северский: некоторые итоги и перспективы исследований//На юго-востоке Древней Руси. Воронеж.

- Кучера М.П., 1984. Размеры древнерусского города по данным городищ на территории Украинской ССР//Древнерусский город. Киев.

- Моргунов Ю.Ю., 1996. Древнерусские памятники поречья Сулы. Курск.

- Москаленко А.Н., 1966. Святилище на р. Воргол//СА. № 2.

- Москаленко А.Н., 1981. Славяне на Дону. Воронеж.

- Никольская Т.Н., 1981. Земля вятичей. М.

- Пряхин А.Д., 1963. Отчет к Открытому листу № 56 на право производства археологических разведок в пределах Воронежской и Липецкой областей в 1962 г.//Архив музея археологии ВГУ.

- Пряхин А.Д., 1963. Археологические памятники боршевской культуры на р. Воргол//Вопросы истории славян. Воронеж.

- Пряхин А.Д., 1995. Археология и археологическое наследие. Воронеж.

- ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1.

- Родословная книга, 1787. М. Ч. 1.

- Тропин Н.А., 1991. Отчет об исследованиях на территории Липецкой области в 1990 г.//Архив ИА. Р-1, № 15898.

- Тропин Н.А., 1999. Елецкая земля в XII-XV вв. Елец.

- Тропин Н.А., 2003. Раскопки Лавского селища близ Ельца// Краткие сообщения Института археологии. Вып. 214.

- Цыбин М.В., 1987. Юго-восточная окраина Руси в XII-XIV вв. (по данным археологии): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Киев.