Лазерная допплеровская флоуметрия при заболеваниях слизистой полости рта

Автор: Македонова Ю.А., Поройский С.В., Фирсова И.В., Федотова Ю.М.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 1 (49), 2016 года.

Бесплатный доступ

Одним из самых встречаемых заболеваний слизистой оболочки полости рта является красный плоский лишай, который характеризуется многообразием форм, сложностью постановки диагноза и частым озлокачествлением в полости рта. Несмотря на большой выбор медикаментозных средств, достижения современной науки, позволяющие ускорить сроки регенерации воспалительного процесса, не оправдываются. Ранняя диагностика заболеваний слизистой полости рта является одним из залогов скорейшего выздоровления. С этой целью перспективным является использование лазерной допплеровской флоуметрии для оценки микроциркуляторных расстройств в полости рта. В данной работе проведен анализ амплитудно-частотного спектра у больных красным плоским лишаем в очаге поражения, на симметричной стороне. Полученные данные сравнили с контрольной (здоровой) группой лиц. Преимуществом метода лазерной допплеровской флоуметрии является его неинвазивность, высокая информативность, объективность и возможность оценивать состояние кровоснабжения исследуемой ткани.

Амплитуда, частоты, микроциркуляция, полость рта

Короткий адрес: https://sciup.org/142149167

IDR: 142149167 | УДК: 616.314-089.27

Текст научной статьи Лазерная допплеровская флоуметрия при заболеваниях слизистой полости рта

Среди дерматозов, проявления которых наблюдаются на слизистой оболочке полости рта (СОПР), нередко встречается красный плоский лишай (КПЛ) – заболевание, характеризующееся высыпанием мелких полигональной формы ороговевших папул [1]. Для поражения кожи характерно высыпание плоских, розовато-синюшных полигональных папул размером 0,2–1,0 см в диаметре с пупкообразным вдавлением в центре, локализующихся преимущественно на сгибательных поверхностях конечностей, туловище.

Морфологическим элементом в полости рта являются беловато-перламутровые (как бы с отполированной поверхностью) или сероватобелые папулы, чаще встречающиеся на слизистой оболочке щек, боковых поверхностях языка, в области дна полости рта, реже на слизистой оболочке десен. КПЛ может возникнуть в любом возрасте. Чаще возраст больных, у которых впервые обнаруживается это заболевание, колеблется от 30 до 60 лет, иногда КПЛ встречается в более старшем возрасте [6]. Однако в последнее время обнаруживается «омоложение» страдающих этим заболеванием [1]. Это, возможно, объясняется не только улучшением диагностики, но и существенными изменениями реактивности организма, нарушением экологии, возросшим контактом с вирусной инфекцией, а также чрезмерно высокой частотой психоэмоциональных напряжений [4].

Невыясненные вопросы этиопатогенеза красного плоского лишая обуславливают применение для его диагностики и лечения многочисленных медикаментозных средств, назначение которых носит эмпирический или симптоматический характер [7]. Однако современная диагностика и терапия не всегда обеспечивает хороший результат, лечение, как правило, затягивается на длительный период [5]. При огромном количестве новых методов диагностики и лечения заболевания слизистой полости рта, перед врачом-стоматологом встает задача правильного, аргументированного выбора, совершенствование неинвазивных методов диагностики, направленных на исследование патогенетических звеньев [3]. С этой целью перспективным является использование лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). В данном методе выходной сигнал непрерывно регистрируется в течение времени исследований, и диагностика состояния микроциркуляции крови основывается на анализе графической записи изменений перфузии, которая называется ЛДФ-граммой [2]. Микроциркуляторное русло находится под многоуровневым контролем, который организован через систему с обратной связью. В процессе самоорганизации кровотока эндотелильная активность, нейрогенный и мио-генный механизмы контроля, пульсовые и дыхательные ритмы образуют положительные и отрицательные обратные связи. Работа активных механизмов контроля обусловливается локальными физиологическими потребностями тканей. Возрастание или снижение амплитуд пассивных ритмов может являться следствием проявления функционирования активных механизмов контроля и наоборот.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Провести сравнительный анализ амплитудно-частотного спектра колебаний кровотока слизистой оболочки рта у больных красным плоским лишаем по отношению к контрольной (здоровой) группе.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 60 пациентов в возрасте от 38 до 65 лет. Длительность заболевания с эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая составляла от 3 месяцев до 3 лет.

Клиническое обследование пациентов включало сбор жалоб, анамнеза заболевания, в задачи которого входило выяснение возможных причин возникновения заболевания, характера его течения и частоты обострений, эффективности проводимого ранее лечения. При клиническом обследовании пациентов заполняли медицинскую карту, где указывали дату рождения, давность заболевания, наличие соматической патологии, локализацию патологического очага в полости рта и его подробное описание на момент обращения, динамику клинического наблюдения. При осмотре особое внимание уделяли санации полости рта.

ЛДФ-метрию пациентов проводили в стоматологическом кресле в положении сидя. Для регистрации кровотока в слизистой оболочке применялся отечественный прибор ЛАКК-ОП. Исследовался кровоток не только в очаге непосредственного воспаления, но и в клинически неизмененной слизистой оболочке симметричных областей.

Необходимые факторы обследования: отсутствие какого-либо воздействия на твердые ткани зубов, слизистую оболочку рта и десны (чистка зубов, прием жесткой пищи, использование жевательной резинки и т. д.) и психоэмоциональной нагрузки не менее чем за час до обследования.

Эрозивно-язвенные поражения наиболее часто локализовались на слизистой оболочке щек и боковых поверхностях языка. Расчет амплитудно-частотного спектра колебаний кровотока слизистой оболочки рта у больных красным плоским лишаем проводили в зоне поражения (I группа), на слизистой оболочке симметричной области без клинических признаков изменений (II группа). Контролем служили собственные данные, полученные в результате обследования 30 здоровых лиц (III группа).

Ритмическая структура флаксмоций выявляется с помощью амплитудно-частотного спектра ЛДФ-грамм и является результатом различных (нейрогенных, миогенных, дыхательных, сердечных и эндогенных) влияний на состояние микроциркуляции. Анализировали частоту и амплитуду очень низкочастотных колебаний (VLF), связанных с периодическими сокращениями эндотелиоцитов; низкочастотных колебаний, обусловленных активностью гладких миоцитов в артериолах (LF); высокочастотных колебаний (HF), обусловленных изменениями давления в венозном отделе русла и пульсовых (CF) колебаний, обусловленных перепадами внутрисосудистого давления, синхронизированных с кардиоритмом колебаний кровотока.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

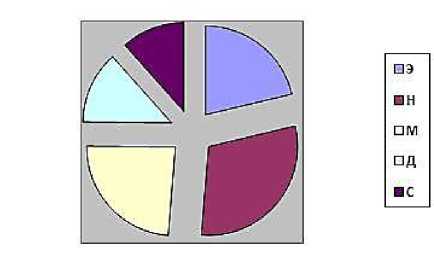

Наиболее значимым при Вейвлет-анализе ЛДФ-грамм является возможность оценить влияние миогенных и нейрогенных компонентов тонуса микрососудов. Природа нейрогенного тонуса (НТ) связана с активностью α-адренорецепторов мембран гладкомышечных клеток мышечного слоя сосудистых стенок, возбуждение которых приводит к вазоконстрикции. Снижение амплитуды флуктуаций на ЛДФ-грамме означает повышение тонуса и ригидности (снижение эластичности) сосудистой стенки, и наоборот, увеличение этих амплитуд является следствием снижения сосудистого тонуса. Как показал метод Вейвлет – преобразования амплитуды колебаний в нейрогенном и миогенном диапазоне в контрольной группе преобладают (см. рис.).

Рис. Усредненное распределение амплитуд ритмов кровотока

Анализ ритмических составляющих колебаний тканевого кровотока, выполненный с помощью амплитудно-частотного спектра, в контрольной группе показал, что доминирующим являлся вазомоторный ритм. Так, амплитуда колебаний в нейрогенном и миогенном диапазонах (LF-колебания) составила 54 %; эндотелиальные (VLF-колебания) – 21 %; дыхательная волна (НF) – 13 % и пульсовая (сердечная) волна (CF-колебания) – 12 %.

Состояние микроциркуляторного русла неизмененной слизистой оболочки у пациентов с плоским лишаем отличалось от здоровых лиц, а расстройства микроциркуляции в области эрозивно-язвенных поражений имели общую направленность.

Статистический анализ данных ЛДФ-метрии щеки не выявил достоверных отличий между группами сравнения (р > 0,05). Анализ мироцир-куляции в симметричных точках слизистой полости рта и в очаге поражения показал невысокую степень ассиметрии.

При ЛДФ-метрии у больных плоским лишаем в очаге поражения отмечалось резкое снижение вариативности тканевого кровотока (более чем в 2 раза по сравнению с нормой), что связано с ухудшением перфузии тканей кровью. Изменялась и ритмическая структура колебаний кровотока – снижалась амплитуда низкочастотных колебаний, что связано с ослаблением вазомоторного ритма и, как следствие, усиление в большей степени сердечного ритма. Так, амплитуда LF-колебаний составила – 35 %; VLF – 30 %; HF- и CF-колебаний – 17 и 18 % соответственно.

Применение спектрального анализа ритмических составляющих кровотока позволило установить, что при патологии (I группа) и на симметричной стороне (II группа) нарушается соотношение активных (LF, VLF) и пассивных (HF, CF) компонентов осцилляции тканевого кровотока. Мощность спектра LF-колебаний кровотока, оцениваемая по его вкладу в общий спектр флаксмоций, прогрессивно снижается в очаге поражения, что характеризует состояние мышечного тонуса прекапилляров, регулирующих приток крови в нутритивное русло. Это означает, что уменьшение вазомоторных амплитуд вызывает повышение мышечного тонуса и, следовательно, снижение нутритивного кровотока. Наиболее существенен вклад CF-колебаний. Увеличение амплитуды пульсовой волны по сравнению с группой контроля свидетельствует о снижении эластичности сосудистой стенки, увеличение притока в микроциркуляторное русло артериальной крови. HF-колебания возрастал в 1,5 раза, что свидетельствует о снижении мик-роциркуляторного давления, ухудшении оттока крови, проявление застойных явлений в микро-циркуляторном русле.

Очевидно, что регистрируемые амплитуды осцилляций кровотока эндотелиального, нейрогенного и миогенного эндотелиально-независимого происхождения прямо связаны с величинами просвета микрососудов, а следовательно, с мышечным тонусом. Снижение амплитуды осцилляций сочетается с повышением тонуса и жесткости самой сосудистой стенки, и наоборот, повышение амплитуд является следствием снижения сосудистого тонуса.

Поскольку имеются отличия в регуляции тонуса артериол и прекапиллярных сфинктеров, это позволяет неинвазивно оценивать соотношения шунтирующего и нутритивного кровотока в микрососудистой сети. Показатель шунтирования (ПШ) определяется соотношением миоген-ного тонуса к нейрогенному. Чем выше амплитуда нейрогенных колебаний и меньше амплитуда миогенных колебаний, тем значения ПШ больше, и наоборот. Данная формула применена в физиологических условиях, когда доминирующими колебаниями потока крови в артериолах являются волны колебаний нейрогенного диапазона. Так, показатель шунтирования в контрольной группе составил 1,0; в I и II группах – 0,8. Если значение ПШ меньше 1, то это означает поступление значительного объема крови в нутритивное звено микроциркуляторной сети на фоне спазма шунтов (прекапиллярных сфинктеров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным Вейвлет-анализа, у больных красным плоским лишаем было установлено достоверное снижение основных амплитуд колебаний сосудистой стенки. Из всех амплитуд значительно увеличивалась только пульсовая и дыхательная волны – в 1,3 раза в сравнении с контролем. Это увеличение может наблюдаться вследствие снижения эластичности сосудистой стенки. Величина амплитуды пульсовой волны может быть положительно связана с амплитудами колебаний кровотока, обусловленных функционированием нейрогенного и миогенного механизмов, от которых зависят диаметры просвета артериол и артериоло-венулярных анастомозов. Увеличение амплитуды дыхательной волны указывает на снижение микроциркулятор-ного давления. Ухудшение оттока крови может сопровождаться увеличением объема крови в ве-нулярном звене. Это обстоятельство приводит к росту амплитуды дыхательной волны в ЛДФ-грамме, что указывает на проявление застойных явлений в микроциркуляторном русле. Лазерная допплеровская флоуметрия отражает ухудшение микроциркуляции не только в очаге непосредственного воспаления, но и в клинически не измененной слизистой оболочке симметричных областей. Это свидетельствует о вовлечении в процесс воспаления всего микроциркуляторного русла слизистой оболочки рта при эрозивноязвенной форме красного плоского лишая.

Регистрируемые в ходе исследований ЛДФ-граммы могут отличаться у разных пациентов на одной области исследований в силу индивидуальных особенностей микроциркуляторного русла.

Список литературы Лазерная допплеровская флоуметрия при заболеваниях слизистой полости рта

- Клиническое изучение динамики репаративных процессов слизистой оболочки полости рта при применении тромбоцитарной аутоплазмы в комплексном лечении больных красным плоским лишаем /И. В. Фирсова, Ю. А. Македонова, Н. Ш. Мартынова и др.//Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 5. -Режим доступа: http://www. science-education. ru/128-22645

- Метод лазерной допплеровской флоуметрии: пособие для врачей/В. И. Козлов, Э. С. Мач, Ф. Б. Литвин и др. -М., 2001. -22 с.

- Морфологический анализ состояния периодонта при использовании различных видов силеров в эндодонтии/И. В. Фирсова, Ю. А. Македонова, Д. В. Михальченко и др.//Медицинский вестник Северного Кавказа. -2015. -Т. 10, № 4. -С. 389-394.

- Применение PRP-терапии в лечении воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта /Н. Ш. Мартынова, Ю. А. Македонова, В. Ф. Михальченко и др.//Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 5. -Режим доступа: http://www.science-education.ru/128-22439

- Принцип качества и безопасности в современной стоматологической практике /И. В. Фирсова, С. В. Поройский, Ю. А. Македонова и др.//Современные проблемы науки и образования. -2014. -№ 6. -Режим доступа: http://www.science-education.ru/120-15530

- Северина Т. В. Изменение состояния капиллярного кровотока слизистой оболочки полости рта при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите//Кубанский научный медицинский журнал. -2009. -№ 1. -С. 112-115.

- Clinical and experimental study of the regenerative features of oral mucosa under autohemotherapy/I. V. Firsova, lu. A. Makedonova, D. V. Mikhalchenko, et al.//Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. -2015. -Vol. 6 (6). -Р. 1711-1716.