Лазерные пучки Эрмита-Гаусса с орбитальным угловым моментом

Автор: Котляр Виктор Викторович, Ковалв Алексей Андреевич, Порфирьев Алексей Петрович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 4 т.38, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вихревые моды Эрмита-Гаусса (ВЭГ-моды), комплексная амплитуда которых пропорциональна многочлену Эрмита n-й степени, аргумент которого зависит от действительного параметра a. При |a| 0). При |a| > 1 у ВЭГ-моды аналогичные изолированные нули лежат на горизонтальной оси. При |a| = 1 все n изолированных нулей собираются на оптической оси в центре пучка и порождают оптический вихрь n-го порядка, и ВЭГ-мода совпадает с модой Лагерра-Гаусса порядка (0, n), а при a = 0 ВЭГ-мода совпадает с модой Эрмита-Гаусса порядка (0, n). Рассчитан орбитальный угловой момент ВЭГ-мод, который зависит от параметра a и меняется от 0 (при a = 0 и a → ∞) до n (a = 1). Результаты эксперимента согласуются с теорией.

Орбитальный угловой момент лазерного пучка, вихревой пучок эрмита-гаусса

Короткий адрес: https://sciup.org/14059288

IDR: 14059288

Текст научной статьи Лазерные пучки Эрмита-Гаусса с орбитальным угловым моментом

Моды Эрмита–Гаусса (ЭГ) известны в оптике с 1966 года [1]. Элегантные пучки ЭГ описываются функциями с комплексным аргументом. Эти пучки впервые рассмотрел в 1973 году A.E. Siegman [2]. В [3,4] рассмотрены обобщённые пучки ЭГ, которые также являются решением параксиального уравнения распространения и имеют явный аналитический вид. Эти пучки при определённых параметрах переходят в моды ЭГ [1] и элегантные пучки ЭГ [2]. В [5] с помощью астигматического модового конвертора модa ЭГ высокого порядка преобразовывалась в моду Ла-герра–Гаусса (ЛГ), обладающую фазовой сингулярностью. В [6] был рассмотрен интерференционный модовый π/2-конвертор. В [5] также получена формула, позволяющая получить моду ЛГ как конечную сумму мод ЭГ. Например, для того чтобы получить моду ЛГ с топологическим зарядом 2, требуется сложить минимум три моды ЭГ с определёнными комплексными коэффициентами. В [4] показано, что можно получить световое поле с любым целым ОУМ, сложив только две моды ЭГ с определёнными номерами. В [7] c помощью астигматического модового конвертора формировались пучки Эрмита–Лагерра– Гаусса, обладающие дробным ОУМ.

В данной работе рассмотрены вихревые моды Эрмита–Гаусса (ВЭГ-моды). Эти пучки являются суперпозицией ( n +1)-й моды ЭГ. Комплексная амплитуда ВЭГ-мод пропорциональна многочлену Эрмита n -й степени, аргумент которого зависит от действительного параметра a . При | a | < 1 на вертикальной оси в поперечном сечении пучка имеются n изолированных нулей, которые порождают оптические вихри с топологическим зарядом +1 ( a <0) или –1 ( a >0). При | a | > 1 у ВЭГ-моды аналогичные изолированные нули лежат на горизонтальной оси. При | a | = 1 все n изолированных нулей собираются на оптической оси в центре пучка и порождают оптический вихрь n -го порядка и ВЭГ-мода совпадает с модой Лагерра–Гаусса по-

рядка (0, n ), а при a =0 ВЭГ-мода совпадает с модой Эрмита–Гаусса порядка (0, n ). Рассчитан орбитальный угловой момент (ОУМ) ВЭГ-мод, который зависит от параметра a и меняется от 0 (при a =0 и a → ∞) до n ( a = 1). Показано, что две моды с разными номерами n и m – ортогональны, а две моды с одинаковым номером, но разными значениями параметра a не ортогональны.

1. Комплексная амплитуда ВЭГ-моды

Комплексная амплитуда ЭГ – моды имеет вид [1]:

E nm ( X ,y, Z ) = i n + m

x exp

x exp

где

Z 0 =

w

w ( Z )

2 x

(Z ).

2 y

. w ( Z ).

x2 + y2 + ik (x 2 + У 2) w2 ( z ) 2 R ( z )

- i (n + m +1) arctg

kw 2

2,

w ( z ) = w

R ( z ) = z

w – это радиус перетяжки Гауссова пучка, R ( z ) – радиус кривизны волнового фронта Гауссова пучка, z 0 – длина Рэлея, k – волновое число света, Hn ( x ) – многочлен Эрмита. Пучки ЭГ (1) не имеют ОУМ. Линейная комбинация пучков ЭГ с действительными коэффи-

циентами тоже будет иметь ОУМ, равный нулю. Отличным он нуля ОУМ может быть только для линейной комбинации пучков ЭГ с комплексными коэффициентами [4,5]. Рассмотрим линейную комбинацию мод ЭГ (1) при z =0 с определёнными коэффициентами:

\ I X 2 + y 2 )

U n ( x , У , z ) = i exp I-- 2— Iх

2. Орбитальный угловой момент ВЭГ-моды

Получим выражение для ОУМ светового поля (5).

Найдём ОУМ такого пучка по формуле [9]:

I d E d E

Jz = Im E I x-- y — I d x d y .

jj (a y a x j

A n ! ( ia ) k , x x

- kn k H k ( ‘ ) H n - k ( y ) ,

где a – действительный параметр. В (3) ввели безразмерные координаты 2X x / w A x , 41y / w A y .

Используя справочное выражение из [8]

Строго говоря, в (7) показан не весь ОУМ, а только усреднённая по поперечной плоскости его проекция (определённая с точностью до константы) на оптическую ось. ОУМ (7) сохраняется по мере распространения пучка [9], и поэтому его можно вычислять в любой плоскости, например, при z =0. Подставив (3) в (7), получим:

J z = - n 2 nn ! l 2 na ( 1 + a 2 )

-JtA;H‘( x ) Hn - k ( y )= k=0 k !( n - k )!

n /2

= ( 1 + 1 2 ) H ,

tx + y

V i+ 11

При выводе (8) воспользовались свойством ортогональности функций Эрмита–Гаусса [8]:

да

J exp ( - X 2 ) H n ( X ) H m ( X )d x = Тя 2 n n ! 5 nm , (9)

-да

вместо (3) получим выражение для комплексной амплитуды ВЭГ-моды:

U n ( x , y , z ) = i n exp

2 2 A x + y I

2 J

х ( 1 - a 2 ) n /2 H n

iax + y I

V1 - a 2 J

Так как в сумме (3) сумма номеров ЭГ-мод одинакова для всех слагаемых ( k +( n – k )= n = const), то все ЭГ-моды в линейной комбинации (3) имеют одинаковую фазовую скорость (одинаковые фазы Гоу ( n + m + 1) arctg( z / z 0 )), и поэтому весь пучок (3) тоже является параксиальной модой и распространяется без изменения поперечной структуры интенсивности (с точностью до масштаба и вращения). Но если исходные ЭГ-моды (1), из которых составлен пучок (5), имеют нулевой ОУМ, то пучок (5) имеет ОУМ, отличный от нуля (если n ≠ 0).

Из (5) следует, что при a =0 ВЭГ-мода совпадает с обычной ЭГ-модой с номерами (0, n ), а при a → ∞ ВЭГ-мода совпадает с обычной ЭГ-модой с номерами ( n , 0). При n =0 ВЭГ-мода (5) совпадает с обычным Гауссовым пучком. Найдём, предел амплитуды (5) при a → 1. Член многочлена Эрмита H n ( x ) имеет максимальную степень, равную (2 x ) n , поэтому при a = 1 из (5) получим:

где δ nm – символ Кронекера. Для того, чтобы ОУМ не зависел от мощности лазерного излучения, рассмотрим нормированный на интенсивность ОУМ. Мощность пучка (3) описывается выражением:

I = JJ E * E d x d y = n 2 n n ! ( 1 + a 2 ) n . (10)

B 2

Поэтому нормированный ОУМ (ОУМ, делённый на мощность пучка) для ВЭГ-моды равен:

Jz _ 2 an

T1 + a 2 .

Интересно, что ОУМ (11) совпадает с ОУМ пучков, состоящих из линейной комбинации всего двух мод ЭГ, которые были рассмотрены авторами ранее в [4]. Из (11) следует, что при a = 1 ОУМ ВЭГ-мод равен целому числу

^y = - n . (12)

U n ( x , y , z ) = i n 2 n exp

X + y 1/. \n

--------- ( iX + y )

2 Jv

Из (12) следует, что так как при a = 1 ВЭГ-мода совпадает с обычной модой Лагерра–Гаусса с номером (0, n ) (6), то и ОУМ будет равен по модулю топологическому заряду оптического вихря exp( in φ).

Заметим, что при некоторых значениях n ОУМ будет равен целому числу и при значениях a ≠ 1. Например, при a = 1/2 ОУМ (11) будет целым числом при n , кратных 5: при n =5 J z / I =–4, при n = 15 J z / I =–12 и т.д. Из (11) следует, что при a =0 и a → ∞ ОУМ равен нулю.

= ( - 2 )

exp ( - in ф ) .

3. Численное моделирование

Перепишем (5) в размерных переменных: f 2 2 A

I X 2 + y 2 I

E n ( X , y , Z = 0 ) = i exp I-- 2— |x

( w J

где r = ( x 2 + y 2)1/2, ф = arctg (y / x ).

Из (6) следует, что ВЭГ-мода при a = 1 совпадает с обычной модой Лагерра–Гаусса с номером (0, n ).

х ( 1 - a 2 ) n / 2 H n

V2 ( iax + y )

w 4 1 - a 1

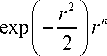

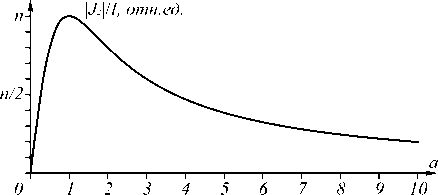

По формуле (13) была рассчитана интенсивность и фаза в начальной плоскости ( z = 0) для ВЭГ-мод с разными значениями параметра a . На рис. 1 показаны результаты расчёта. Параметры расчёта следующие: длина волны монохроматического света X = 532 нм, топологический заряд (или номер многочлена Эрмита) n = 3, радиус перетяжки

Гауссова пучка с начальной плоскости w = 10 X , размер области расчёта - 50 X < x , у < +50 X .

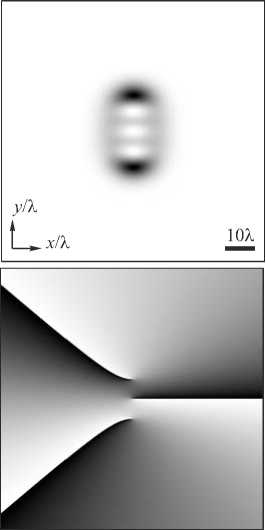

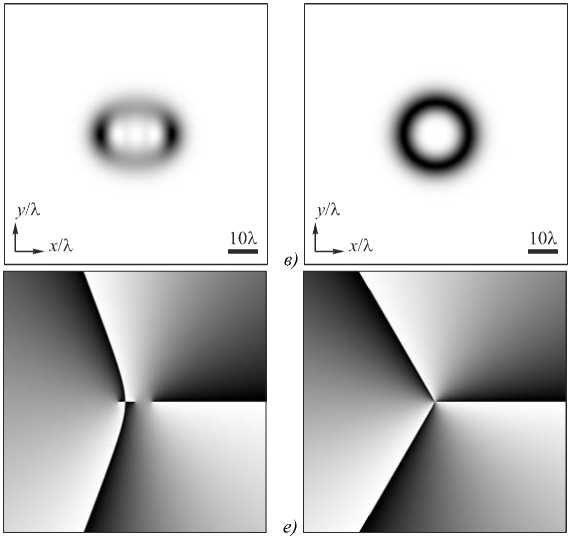

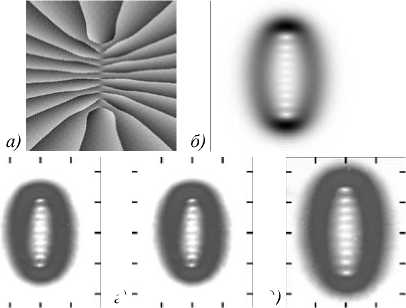

На рис. 1 показаны интенсивность (рис. 1 а , б , в ) и фаза (рис. 1 г , д , е ) ВЭГ-моды в начальной плоскости ( z = 0) при разных значениях а :0,5 (рис. 1 а , г ); 1,5 (рис. 1 б , д ); 1 (рис. 1 в , е ). На рис. 2 а показано сечение интенсивности из рис. 1 а при x = 0.

б)

д)

Рис. 1. Интенсивность (а, б, в) и фаза (г, д, е) ВЭГ-мод в начальной плоскости (z = 0) при разных значениях параметра a: а = 0,5 (а, г); а = 1,5 (б, д); а = 1,001 (в, е)

Рис. 2. Сечение интенсивности ВЭГ-моды при a = 0,5 и x = 0 (а), при a = 1,05 и y = 0: целиком (б) и увеличенный фрагмент (в)

Из этого рисунка видно наличие трёх нулей интенсивности. На рис. 2 б показано сечение интенсивности при а =1,05 и у = 0, а на рис. 2 в - увеличенный фрагмент сечения в центре картины (рис. 2 б ) при этих же параметрах. На рис. 2 в также видно наличие трёх нулей, не видимых на рис. 2 б . ОУМ, рассчитанный по формуле (11), для показанных мод был равен: Jz / 1 = -2,4 (рис. 1 а, г ); J z / 1 =-2,77 (рис. 1 б, д ); J z / 1 =-3 (рис. 1 в, е ). Зависимость ОУМ от параметра а показана на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что для заданного n ОУМ имеет максимальное значение при а = 1.

-

4. Изолированные нули интенсивности ВЭГ-моды

Найдём из (13) координаты изолированных нулей интенсивности ВЭГ-моды в начальной плоскости. Приравняем аргумент многочлена Эрмита значению корня этого многочлена уnk, то есть Hn (уnk) = 0. Тогда получим координаты изолированных нулей интенсивности:

x nk

= 0,

y nk =Y nk

, | а | < 1,

и

Г ( w ) ГЧ

I xnk = Ynk I -ту I Va -1, a > 1,

-

< VaV2 )

[ Упк = °.

Из (14) видно, что при |а|<1 у ВЭГ-моды n-го порядка (13) есть n изолированных нулей интенсивности, которые лежат на оси y и имеют координаты, пропорциональные корням многочлена Эрмита ynk, но умень- шенным в (1 – a2)–1/2 раз. При этом при а =0, когда ВЭГ-мода совпадает с обычной ЭГ-модой с номером (0, n), нули интенсивности имеют координаты, равные корням γnk, и уже не являются изолированными нулями интенсивности, а принадлежат линиям нулевой интенсивности, параллельным оси x. С ростом параметра a от 0 до 1 изолированные нули (14) смещаются вдоль оси y к центру (x = y = 0), и при a = 1 все нули «сливаются» в один изолированный ноль (n-кратно вырожденный) интенсивности в центре координат. Из (15) следует, что аналогичная динамика только вдоль оси x наблюдается у изолированных нулей ВЭГ-моды при |a| > 1. С ростом a нули интенсивности «удаляются» от центра координат и в пределе при a → ∞ координаты всех нулей совпадают с корнями γnk, а сами нули интенсивности принадлежат линиям нулей, параллельным оси y.

Рис. 3. Зависимость ОУМ от параметра a

С каждым изолированным нулём интенсивности ВЭГ-моды связан оптический вихрь с топологическим зарядом -1 при a >0 или +1 при a <0. Это следует из (6).

При распространении ВЭГ-моды (5) или (13) в аргументе многочлена Эрмита радиус перетяжки Гауссова пучка w нужно заменить на выражение из (2):

221/2

w ( z ) = w ( 1 + z / z 0 ) .

Подставим (16), например, в (14), получим для координат изолированных нулей:

X k = 0,

Укк = Y nk

- a 2 , | a | < 1.

Из (17) следует, что изолированные нули интенсивности (и сама картина интенсивности) ВЭГ-моды меняется при распространении только масштабно: нули интенсивности, оставаясь на оси y , удаляются от начала координат с ростом расстояния z .

Из (14) и (15) следует замечательное свойство изолированных нулей интенсивности: минимальное расстояние между ними не ограничивается дифраки-онным пределом и длиной волны, а может быть любым. При значении параметра a , отличающегося от единицы на бесконечно малую величину 5 << 1, расстояние между крайними изолированными нулями интенсивности для ВЭГ-моды (13) будет меньше величины ^2 n ( n - 1) w 5 . Правда, при распространении в пространстве с ростом z расстояние между нулями будет расти: 2 n ( n - 1) w 5^1 + z 2 / z 2 .

-

5. Ортогональность ВЭГ-мод

Рассмотрим скалярное произведение двух ВЭГ-мод с разными параметрами n, a и m, b . Можно показать, что имеет место равенство:

(Ena , Emb^ = да

= J E n ( X , y , z = 0; a ) E* * ( X , У , z = 0; b ) d x d y = (18)

-да

= n 2 n ( n ! ) 2

' 1 - ( ab ) n +1 " 1 - ( ab )

nm ,

где δ nm – символ Кронекера. Из (18) следует, что ВЭГ-моды ортогональны по номеру n и не ортогональны по параметру a . При ab → 1 неопределённость в (18) раскрывается: ( Ena , E * b ) = n 2 nn !( n +1)! 5 n * . Интересно заметить, что две ВЭГ-моды с разными номерами n и m будут ортогональны и будут иметь одинаковый ОУМ (но не максимальный) при условии, что параметры a и b удовлетворяют условию:

n m b Y 1 + a a a JI 1 + bb

.

Физически это объясняется тем, что ОУМ лазерного пучка зависит не только от числа изолированных нулей, например, с топологическим зарядом +1, но и от того, какие они имеют координаты [4]. Чем дальше нули интенсивности находятся от центра Гауссова пучка, тем меньше их вклад в ОУМ. Максимальный вклад в ОУМ нули интенсивности дают, когда они все «собираются» в один вырожденный ноль в центре Гауссова пучка.

-

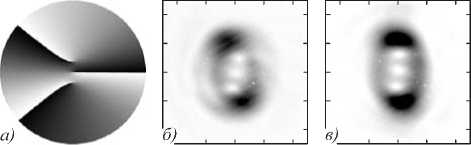

6. Эксперимент

Для формирования вихревых ВЭГ-пучков использована оптическая схема, представленная на рис. 4. Для вывода изображений фаз был использован пространственный модулятор света SLM PLUTO-VIS (разрешение 1920 × 1080 пикселов, размер пикселя – 8 мкм). Выходной пучок твердотельного лазера Laser ( X = 532 нм) ослаблялся с помощью фильтров нейтральной плотности F. Система из микрообъектива MO (40×, NA = 0,6), линзы L 1 ( f =350 мм) и пинхола PH (размер отверстия – 40 мкм) была использована для получения однородного Гауссового профиля интенсивности освещающего SLM лазерного пучка. Кроме того, это позволяло произвести расширение пучка, для того чтобы он полностью покрывал дисплей модулятора. Диафрагма D1 позволяла менять радиус пучка, падающего на дисплей модулятора света. Отражённый от модулятора пучок с помощью делителя пучка BS и прямоугольной призмы RP направлялся на линзу L 2 ( f 3 =350 мм). Данная линза в сочетании с диафрагмой D 2 была использована для высокочастотной оптической фильтрации. Далее с помощью линзы L 3 ( f 2 = 150 мм) строилось изображение на матрице CMOS-камеры MDCE-5A (1/2", разрешение 1280 × 1024 пикселов). Расстояние между диафрагмой D 2 и линзой L 3 было больше фокусного

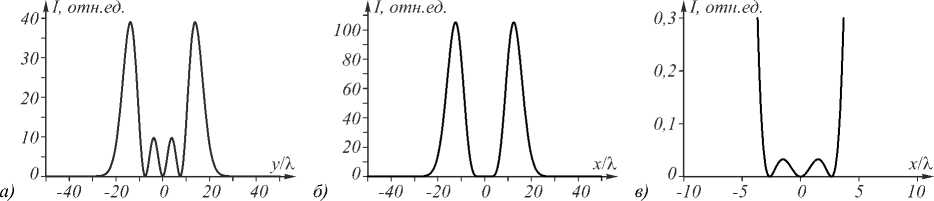

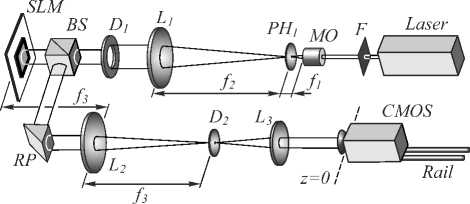

Рис. 5. Некодированная фаза для формирования ВЭГ-пучка (n = 3) (а) и экспериментально сформированные распределения интенсивности (негативы) на различных расстояниях: 400 мм (б); 550 мм (в). Шаг сетки на изображениях равен 0,3 мм, топологический заряд оптического вихря n = 3

расстояния линзы, равного 150 мм, это позволяло получить сходящий световой пучок, при этом фокус системы получался на расстоянии около 550 мм от плоскости z = 0, сопряжённой с плоскостью дисплея модулятора. Для разделения в пространстве нулевого и первого порядков дифракции было использовано сложение исходной фазовой функции с линейной фазовой маской.

Рис.4. Оптическая схема для формирования световых ВЭГ-пучков: Laser - твердотельный лазер ( X = 532 нм), F - фильтр нейтральной плотности, MO – микрообъектив (40×, NA = 0,6), PH – пинхол (40 мкм), L1, L2 – линзы с фокусным расстоянием f2 = f3 = 350 мм, L3 – линза с фокусным расстоянием f4 = 150 мм, BS – делитель пучка, SLM – пространственный модулятор света PLUTO_VIS, RP – прямоугольная призма, D – диафрагма, CMOS – CMOS-камера MDCE-5A (1280 × 1024), Rail – оптические рельсы

производят распределение интенсивности идеального ВЭГ-пучка (рис. 6 б ).

в)

г)

д)

Рис. 6. Кодированная фаза для формирования ВЭГ-пучка (n = 10) (а), расчётная амплитуда (негатив) (б) и экспериментально сформированные распределения интенсивности (негативы) на различных расстояниях: 100 мм (в); 150 мм (г); 200 мм (д). Шаг сетки на изображениях равен 0,5 мм

Заключение

Изображение фазы, использованной в эксперименте, имело размер 1024 × 1024 пикселов, таким образом, размер выведенного на дисплей модулятора фазового элемента составил примерно 8,2 × 8,2 мм. Диаметр освещающего пучка в ходе экспериментов составил около 3 мм. Данные параметры эксперимента позволили сформировать ВЭГ-пучок, изображения которого на различных расстояниях от SLM показаны на рис. 5. Данные изображения были сформированы с помощью фазового распределения, представленного на рис. 5 а (линейная фаза не показана). Из представленных изображений видно, что сформированный лазерный пучок похож на рассчитанный (рис. 1 а ) и сохраняет свою структуру при распространении в пространстве с точностью до масштаба.

В заключении укажем, что двухпараметрическое ( n, a ) семейство ВЭГ-мод (13) можно обобщить на трёхпараметрическое семейство ( n, a, b ), используя формулу сложения многочленов Эрмита [10, 8.958], [11, с. 254]:

n^ ( ia ) k ( b ) n - k

£ k ! ( n - k ) ! H ( * ) H n - k ( y ) =

= ( n I)- 1 bb 2 - a 2 ) n /2 H f ia

( )( ) n I Vb2^a^

С учётом (20), вместо (13) будем иметь:

E nab ( * , L , z = 0 ) = i n exP

*2 + L2)

— Iх w I

x( b2

-

n 2

a 2 ) H n

V2 (ia* + by)

w^b 2 - a 2

На рис. 6 показана кодированная фаза (n = 10), которая учитывает амплитуду ВЭГ-пучка при z = 0. Поэтому картины интенсивности, зарегистрированные на разных расстояниях от модулятора (рис. 6в, г, д), во-первых, также сохраняют свой вид при распространении, а во-вторых, более точно вос- где a, b – действительные числа. Уравнение (21) описывает комплексную амплитуду обобщённых ВЭГ-пучков, ОУМ которых достигает максимума при a = b. Заметим, что замена a' = a/b сводит пучки (21) к пучкам (13).

В работе получены следующие результаты. Рассмотрены вихревые моды Эрмита–Гаусса (ВЭГ-моды), комплексная амплитуда которых пропорциональна многочлену Эрмита n-й степени, аргумент которого зависит от действительного параметра a. При |a|< 1 на вертикальной оси в поперечном сечении пучка имеется n изолированных нулей, которые порождают оптические вихри с топологическим зарядом +1 (a <0) или –1 (a >0). При |a|> 1 у ВЭГ-моды аналогичные изолированные нули лежат на горизонтальной оси. При |a|= 1 все n изолированных нулей собираются на оптической оси в центре пучка и порождают оптический вихрь n-го порядка и ВЭГ-мода совпадает с модой Лагерра–Гаусса порядка (0, n), а при a =0 ВЭГ-мода совпадает с модой Эрмита– Гаусса порядка (0, n). Рассчитан орбитальный угловой момент (ОУМ) ВЭГ-мод, который зависит от параметра a и меняется от 0 (при a =0 и a → ∞) до n (a = 1). Показано, что две ВЭГ-моды ортогональны, если имеют разные значения номера n, и не ортогональны, если имеют разные значения параметра a и одинаковый номер n. Экспериментально с помощью жидкокристаллического пространственного фазового модулятора света сформированы ВЭК-пучки c топологическим зарядом n =3, 10, которые согласуются с расчётными и сохраняет свою структуру при распространении.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, а также грантов РФФИ 13-0797008, 14-29-07133.