Лечение болевых форм спаечной болезни брюшной полости лапароскопическим способом

Автор: Михин И.В., Бебуришвили А.Г., Гушул А.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (26), 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты лапароскопического лечения 48 пациентов с болевыми формами спаечной болезни брюшной полости. Лапароскопический адгезиолизис был предпринят и успешно выполнен у всех 48 пациентов без осложнений и с характерными преимуществами лапароскопической хирургии.

Спаечная болезнь брюшной полости, лапароскопия, адгезиолизис

Короткий адрес: https://sciup.org/142148832

IDR: 142148832 | УДК: 616.61.002.3

Текст научной статьи Лечение болевых форм спаечной болезни брюшной полости лапароскопическим способом

Спаечная болезнь органов брюшной полости (СББП) — тяжелое заболевание, нередко встречающееся в молодом и наиболее трудоспособном возрасте. В типичных ситуациях диагностика спаечной болезни не представляет каких-либо трудностей. Однако у 11,6—38 % больных признаки СББП, а в частности кишечной непроходимости, отсутствуют, и единственным клиническим проявлением заболевания являются стойкие боли в животе [4].

Болевые формы (БФ) спаечной болезни брюшной полости проявляются широким спектром клинической симптоматики. Поэтому именно в этой группе наблюдений нередки диагностические ошибки, приводящие к неоправданным оперативным вмешательствам. Пациенты со спаечными болями часто длительно, безуспешно лечатся без конкретного диагноза. При этом часто фигурируют диагнозы: неврастенический синдром, спастический колит, гастродуоденит, дисбактериоз кишечника, остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, вялотекущее воспаление придатков [1, 2]. Ошибочная диагностика связана с трудностью установления истинной причины болевого синдрома на основании клинических симптомов и лабораторных данных. Рентгенологическое исследование органов брюшной полости и ультразвуковое исследование (УЗИ) при болевых формах спа- ечной болезни являются малоинформативными. Рассечение спаек при диагностических (эксплоративных) лапаротомиях приводит к образованию новых, более плотных и интимных рубцовых сращений, усугубляя дальнейшее течение заболевания. Для диагностики и лечения причины неясных болей в животе в последнее время все чаще используется лапароскопический метод [2, 5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Улучшение результатов лечения больных с болевой формой спаечной болезни путем применения малоинвазивных технологий.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время мы располагаем опытом лапароскопической диагностики и лечения болевых форм спаечной болезни брюшной полости у 48 пациентов. Нами выделено 2 группы больных, оперированных лапароскопическим способом: 15— с БФ СББП с дисфункцией внутренних органов (ДВО); 33 — с БФ СББП без ДВО — соотношение мужчин и женщин составило соответственно 1:3 и 1:5.

Распределив пациентов по полу и возрасту, мы определили, что как БФ СББП с ДВО, так и БФ СББП без ДВО в подавляющем большинстве наблюдений встречаются у ранее оперированных женщин в возрасте от 26 до 45 лет.

Болевая форма спаечной болезни манифестировала себя у больных с астеническим типом телосложения в сроки от 1 года до 5 лет после операции.

Инициирующими развитие спаечной болезни операциями чаще всего, в 39 (81,3 %) наблюдениях, явились аппендэктомия, в том числе и осложненная, и лапаротомия при травмах и ранениях кишечника.

Клинические проявления, вызываемые спайками брюшины, чрезвычайно многообразны, что, в первую очередь, связано с их локализацией в брюшной полости, распространенностью, изменениями, произошедшими во внутренних органах. Наиболее типичным и постоянным при СББП является болевой синдром, вызванный сокращением гладкой мускулатуры кишечника в виде спазмов, и вовлечение в патологический процесс сосудисто-нервных элементов брыжейки кишки. Болевой синдром при СББП имеет локальный характер, он более выражен в месте фиксации органов спайками к париетальной брюшине (наиболее часто в зоне послеоперационного рубца) и связан с пищеварением.

Характерна для СББП и продолжительность болевого синдрома, зависящая от времени транзита пищевого химуса по кишечнику. При отсутствии пассажа по желудочно-кишечному тракту болевой синдром купируется, либо его проявления остаются минимальными.

Оценка характера, специфики, локализации болей при СББП имеет важное значение в постановке диагноза и определении показаний к операции.

Для пациентов с болевой формой спаечной болезни без дисфункции внутренних органов характерны тянущие тупые или острые боли в животе, возникающие после физической нагрузки, резком изменении положения тела; положительный симптом Карно (усиление болей в животе при разгибании туловища).

При спаечной болезни брюшной полости нарушения общего состояния выражаются в виде астении, значительного похудания, различных видов диспепсии, связанной с частым болевым синдромом. У больных развиваются нарушения феномена адаптации к окружающей среде, часто они вынуждены менять характер работы. Подобные симптомы в разной степени выраженности наблюдались у всех наших больных и зависели от выраженности местных изменений брюшины и длительности их существования.

В период ремиссии заболевания симптомы СББП нередко манифестируют в виде различных проявлений функциональной диспепсии кишечника.

Болевой синдром при БФ СББП — один из ранних и постоянных синдромов — обнаружен нами у всех 48 больных. Появление болей наблюдали при физической нагрузке, повышающей внут-рибрюшное давление и способствующей изменению моторики кишечника, при изменении объема, характера и ритма питания. Болевой синдром сочетался с функциональными нарушениями пищеварения у 21 (43,75 %) больного в нашем материале. Функциональные нарушения были представлены в виде нарушения аппетита у 9 (18,75 %), тошноты у 6 (12,5 %), рвоты у 3 (6,25 %) и расстройства стула у 3 (6,25 %) пациентов.

При пальпации живота определяли распространенность и локализацию болевых ощущений, характер болей (локальные или разлитые), имеется ли вздутие живота, определяли консистенцию и подвижность послеоперационного рубца в зоне предшествующих операций.

В связи с появлением на рынке современных ультразвуковых сканеров с высокой разрешающей способностью и накоплением опыта по использованию этой аппаратуры в диагностике заболеваний кишечника метод УЗИ становится все более популярным в диагностике спаечной болезни.

Верификация БФ СББП базировалась на разработанном в клинике алгоритме.

В группе пациентов с болевой формой СББП без ДВО предоперационное обследование заключалось в следующем:

-

- ультразвуковом исследовании и картировании брюшной полости — 100 % ( n = 33);

-

- лабораторном исследовании крови и мочи, осмотре терапевта, уролога, гинеколога — 100 % ( n = 33);

-

- эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) — 72,7 % ( n =24);

-

- ректороманоскопии, колоноскопии, ирри-гографии, исследовании кала на дисбактериоз — 42,4 % ( n = 14);

-

- рентгенографии грудного и поясничного отделов позвоночника — 36,4 % ( n = 12) наблюдений.

Для верификации диагноза пациентам с болевой формой спаечной болезни с ДВО мы провели следующие обследования:

-

- лабораторное исследование крови и мочи — 100 % ( n = 15);

-

- УЗИ и картирование брюшной полости — 100 % ( n = 15);

-

- обзорную рентгенографию брюшной полости — 100% ( n = 15);

-

- эзофагогастродуоденоскопию — 46,7 % ( n = 7) наблюдений.

Окончательным методом диагностики было лапароскопическое исследование, которое выполняли всем больным независимо от возраста, количества перенесенных полостных операций и сопутствующих заболеваний. Показанием для применения метода были длительные боли в животе, наличие в анамнезе лапаротомной операции и исключение конкурирующего заболевания. Противопоказаний к лапароскопическому исследованию не было.

Длительность стационарного обследования больных до выполнения лапароскопии

|

Длительность обследования, сут. |

Кол-во больных, (%) |

|

от 1 до 3 |

10 (20,8) |

|

от 4 до 7 |

13 (27,1) |

|

от 8 до 14 |

25 (52,1) |

|

Всего: |

48 (100) |

Сроки от момента госпитализации до выполнения лапароскопии значительно варьировали. Фактически они представляли собой длительность стационарного обследования больных с целью выяснения причины болевого синдрома в брюшной полости (табл.).

Как видно из таблицы, в первую неделю обследования лапароскопия была выполнена 23 (47,9 %) пациентам. Именно эндовизуализация представляла самую достоверную информацию о состоянии органов брюшной полости, наличии, локализации и распространенности спаечного процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Тактика лечения пациентов с БФ спаечной болезни до недавнего времени имела определенно консервативный характер. В настоящее время нами выбран способ, сформулированы критерии допустимости плановых хирургических вмешательств при болевых формах спаечной болезни. Мы считаем, что операцией выбора является лапароскопический адгезиолизис.

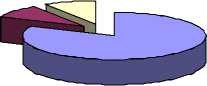

В группе пациентов с болевой формой спаечной болезни без ДВО на лапароскопии у 30 больных обнаружены висцеро-париетальные и у 3 — висцеро-висцеральные спайки. При этом наиболее часто, в 27 (81,8 %) наблюдениях, в качестве источника боли выступали висцеро-париетальные сращения большого сальника и послеоперационного рубца. Значительно реже, у 3 (9,1 %) пациентов, отмечали сращения сальника с брыжейкой тонкой кишки и восходящим отделом ободочной кишки. У 3 (9,1 %) пациентов причиной болевой формы спаечной болезни без ДВО явились массивные плоскостные и пленчатые сращения париетальной брюшины и правой доли печени после холецистэктомии (рис. 1).

-

□ ВПС большого сальника и п/о рубца

9,1%

9,1%

81,8%

-

□ плоскостные и пленчатые сращ ения париетальной брюшины и правой доли печени

-

□ сращения большого сальника с брыжейкой тонкой кишки и восходящ им отделом ободочной кишки

Рис. 1. Характер сращений при БФ СББП без ДВО

Сращения сальника, вызвавшие данную форму спаечной болезни, имели вид интимных плоскостных у 13 (39,4 %) и пленчатых спаек у 15 (45,5 %) больных. У 5 (15,1 %) пациентов спайки сочетали в себе морфологические признаки органных и пленчатых сращений.

В 25 (75,8 %) наблюдениях внутрибрюшные сращения были плотными, значительно реже, у 6 (18,1 %) больных, плотные участки спаек чередовались с рыхлыми тканями (смешанные спайки). Только в 2 (6,1 %) наблюдениях мы отметили рыхлое соединение прядей большого сальника с брыжейкой тонкой кишки.

Из проведенного анализа данных операционной находки видно, что болевая форма спаечной болезни без дисфункции внутренних органов у ранее оперированных пациентов возникает вследствие образования сращений в различных областях брюшной полости. Болевой синдром способны вызывать как висцеро-париетальные, так и вис-церо-висцеральные спайки, однако в подавляющем большинстве, 30 (90,9 %) наблюдений, это висцеро-париетальные сращения. Степень спаечного процесса, локализация, вид и плотность сращений не всегда соответствуют интенсивности и продолжительности болей в животе, что объясняется индивидуальными особенностями спайкооб- разования, количеством спаянных органов, характером ранее перенесенных хирургических пособий и наличием сопутствующих заболеваний.

В группе пациентов с болевой формой спаечной болезни с ДВО во время лапароскопии было выявлено, что в структуре спаек преобладают вис-церо-париетальные сращения — у 10 пациентов обнаружены спайки большого сальника с послеоперационными рубцами. У 1 больного подтверждены диагностированные при УЗИ множественные пленчатые спайки подвздошной кишки с рубцом, вызывавшие натяжение кишки и ее брыжейки, следствием чего и был болевой синдром. У 4 пациентов при лапароскопии обнаружены висцеро-висцеральные сращения, расцененные нами как причина острого болевого синдрома. Большой сальник фиксировался к матке (после кесарева сечения); брыжейке тонкой кишки (после аппендэктомии и спаечной кишечной непроходимости) и восходящей кишке (после аппендэктомии) (рис. 2).

Сращения большого сальника, вызвавшие болевую форму спаечной болезни с ДВО, имели вид интимных плоскостных спаек у 7 и пленчатых— у 5 пациентов. У 2 больных спайки сочетали в себе морфологические признаки органных и пленчатых сращений, а у 1 больного сращения были представлены плотными тяжами

В большинстве наблюдений (11) внутрибрюш-ные сращения были плотными, а у остальных 4 больных плотные участки спаек чередовались с рыхлыми (смешанные спайки).

-

4 . ■ ВПС большого сальника с

п/о рубцом

) □ВПС подвздошной кишки с п/о рубцом

-

1 10 □ ВВС

Рис. 2. Характер сращений при БФ СББП с ДВО

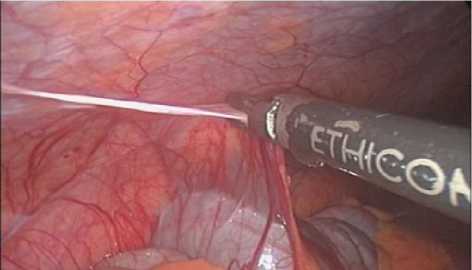

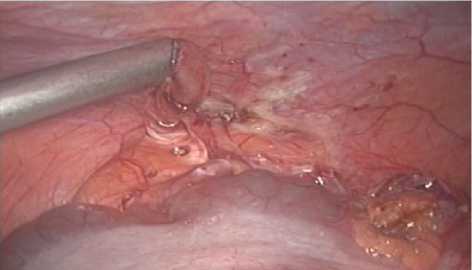

У всех 48 больных выполнили лапароскопическое рассечение спаек. Технические аспекты адгезиолизиса при болевых формах спаечной болезни соответствуют общепринятым принципам выполнения лапароскопических вмешательств в условиях спаечного процесса [1]. Объем рассекаемых сращений у каждого пациента определяли индивидуально. Рыхлый спаечный процесс ликвидировали механическим рассечением ножницами. У больных с плотными спайками использовали комбинацию различных способов воздействия на ткани: механическое рассечение ножницами, с применением монополярной коагуляции и ультразвуковой скальпель (Ultracasion Harmonic Scalpel Generator 300) компании Ethicon EndoSurgery (рис. 3). Большое значение уделяли санации в области выполняемого вмешательства. Продолжительность лапароскопического адгезио-лизиса колебалась от 45 до 150 минут. В после- операционном периоде пациенты получали физиотерапевтическое лечение в сочетании с противовоспалительной терапией нестероидными препаратами, лечебную физкультуру. 15 пациентам со II, III и IV степенью спаечного процесса проводили энзимотерапию лечебными дозами «Флогэнзима». В 5 наблюдениях производили инстилляцию барьерного противоспаечного препарата «Мезогель» в брюшную полость как заключительный этап лапароскопического вмешательства (рис. 4). Интраоперационных и послеоперационных осложнений не выявлено. Пациенты выписаны с выздоровлением. У всех пациентов после лапароскопического адгезиолизиса послеоперационный период протекал с менее выраженным болевым синдромом, быстрым восстановлением перистальтики, ранней активизацией.

Рис. 3. Рассечение висцеро-париетального сращения с применением ультразвукового скальпеля

Рис. 4. Введение противоспаечного барьерного средства «Мезогель» в брюшную полость после лапароскопического адгезиолизиса

При оценке результатов лапароскопического способа лечения спаечной болезни мы ориентировались на субъективный статус больных. Прежде всего на наличие или отсутствие болевого синдрома в брюшной полости и нормализацию функции желудочно-кишечного тракта. Медиана наблюдений составила 7 лет у 46 (95,8 %) пациентов.

Хорошими результатами лечения считали отсутствие жалоб, восстановление трудоспособности. Результаты лечения признавали удовлетворительными, если снижалась интенсивность болевого синдрома, восстанавливалась трудоспособность. При неудовлетворительном результате лечения характер и выраженность болевого синдрома в брюшной полости не менялись.

Хорошие ближайшие результаты лапароскопического лечения достигнуты у 44 больных (91,7 %). Характерным для этого являлось полное исчезновение болевого синдрома на 10— 12-е сутки после лизиса спаек. У части пациентов в послеоперационном периоде оставались в течение 12—15 дней легкие болевые ощущения в области бывшей операции, которые по клиническим проявлениям ничего общего не имели с прежним болевым синдромом. Нередко незначительные болевые ощущения имелись в верхних отделах живота, при пальпации определялась небольшая болезненность. Эти жалобы расценивали как проявления послеоперационного перитонизма.

Удовлетворительные результаты лечения получены у 3 (6,3 %) больных. Из них у одного имелся выраженный спаечный процесс, и лапароскопический адгезиолизис был выполнен не в полном объеме. Нерассеченными остались фланговые спайки тонкой кишки и печени.

Неудовлетворительный исход лапароскопического лечения отмечен у одного (2,1 %) пациента с распространенным спаечным процессом. При этом также удалось разделить сращения частично.

Объективную оценку лечебной эффективности лапароскопического адгезиолизиса давали отдаленные результаты, прослеженные у 46 из 48 больных в сроки от 1 года до 7 лет, собранные методами опроса и анкетирования.

В 2 наблюдениях результаты лечения проследить не удалось в связи с изменением мест жительства больных. Хорошие отдаленные результаты получены у 42 (91,3 %) больных, которые чувствовали себя вполне здоровыми, трудоспособ- ность была сохранена, прежний болевой синдром не беспокоил.

Удовлетворительный результат лечения отмечен у 3 (6,5 %) пациентов, неудовлетворительный— у одного (2,2 %) пациента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. У больных с наличием хронических болей в животе и симптомов желудочно-кишечной дисфункции, которые не укладываются в симптоматику других заболеваний, показана диагностическая лапароскопия.

-

2. Лапароскопия позволяет верифицировать характер и распространенность спаечного процесса в брюшной полости, исключить наличие других заболеваний брюшной полости.

-

3. Использование лапароскопического адге-зиолизиса ведет к устранению болевого синдрома и снижает риск последующего образования спаек в области выполненной операции.

-

4. Лапароскопический адгезиолизис дополненный терапией, направленной на профилактику спайкообразования, является патогенетически обоснованным способом лечения болевых форм спаечной болезни брюшной полости.