Лечение больного с сочетанной травмой и разрывом диафрагмы (случай из практики)

Автор: Гончарук Эдуард Валерьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение: больной М., 22 года. Диагноз при поступлении: сочетанная травма. Открытый перелом костей правой голени со смещением отломков. Ушиб грудной клетки, ушиб печени. При КТ-исследовании выявлено смещение печени в грудную полость, верхний край на уровне 5 ребра, ателектаз S4, S6, S9, S10 справа, подозрение на разрыв диафрагмы. Послеоперационный диагноз: сочетанная травма. Посттравматический разрыв диафрагмы справа. Ушиб нижней доли правого лёгкого. Открытый оскольчатый перелом обеих костей голени в средней трети со смещением отломков. Закрытый перелом основной фаланги III пальца правой кисти без смещения. Ранний послеоперационный период протекал гладко. Больной выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение на 14 сутки.

Открытый перелом, сочетанная травма, посттравматический разрыв диафрагмы

Короткий адрес: https://sciup.org/142121541

IDR: 142121541

Текст научной статьи Лечение больного с сочетанной травмой и разрывом диафрагмы (случай из практики)

Диагностика и лечение разрывов диафрагмы (РД) составляет одну из нерешённых проблем неотложной хирургии [2]. Данная патология является одним из относительно редких и малоизученных, но наиболее тяжёлых видов повреждений, возникающих у пострадавших с закрытой сочетанной травмой груди и живота. Это повреждение характеризуется особой тяжестью клинического течения, трудностью своевременной диагностики, сложностью лечения и высокой летальностью (19,4-28 %). Причинами роста числа пациентов с разрывами диафрагмы являются различные криминогенные травмы, техногенные катастрофы и возрастающее с каждым годом количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) [2, 4]. По данным литературы, в общей структуре закрытых сочетанных и множественных повреждений груди и живота частота разрыва диафрагмы варьирует от 0,5 до 6,8 % [1, 2]. Диагностика РД в ранние сроки после травмы трудна, и более чем у 50 % пострадавших бывает несвоевременной, что определяет неблагоприятный прогноз. Наибольшие трудности отмечаются при разрыве правого купола диафрагмы из-за тени печени, перекрывающей контур диафрагмы. Описано наблюдение, в котором разрыв правого купола диафрагмы был просмотрен даже при повторной лапаротомии, что и явилось в последующем причиной смерти больного в результате ущемления и некроза печени.

Внедрение в клиническую практику неинвазивных и малоинвазивных технологий (УЗИ, КТ, торакоскопии и лапароскопии) значительно расширило возможности ранней диагностики разрыва диафрагмы за последние десятилетия. Однако, как и при УЗИ, данные, полученные многими исследователями при КТ, свидетельствуют о большой трудности диагностики правосторонних РД [1, 2, 5]. Доказано, что торакоскопия эффективна в выявлении ранений диафрагмы, в том числе и правосторонних в 98 % наблюдений [1, 2, 3, 5].

Представляем клиническое наблюдение: больной М, 22 года, поступил переводом из ЦРБ в «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» через 11 дней после ДТП с диагнозом: сочетанная травма. Открытый перелом костей правой голени со смещением отломков. Ушиб грудной клетки, ушиб печени. В районной больнице была оказана экстренная помощь: противошоковая терапия, лапароцентез (данных за внутрибрюшное кровотечение и повреждение внутренних органов не выявлено), первичная хирургическая (ПХО) раны голени, гипсовая иммобилизация.

При поступлении предъявлял жалобы на тянущие боли в правом подреберье, правой кисти и голени. Состояние пациента средней степени тяжести по заболеванию, самочувствие удовлетворительное, доступен к контакту. Температура тела в норме. Кожные покровы бледноватые, чистые. Положение в постели вынужденное, щадит правую половину туловища. Правая половина грудной клетки отстаёт в акте дыхания. При перкуссии отмечается укорочение перкуторного звука на уровне 5 межреберья справа. При аускультации дыхание везикулярное, слева проводится во всех отделах, справа – ниже уровня 5 межреберья не проводится. Сатурация 98 %. Тоны сердца приглушены, ритмичны, PS 72 удара в минуту удовлетворительных качеств. АД 110/70 мм рт. ст., гемодинамика стабильная. Живот не вздут, симметричный. При пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах, нижний край печени не определяется. Под пупком послеоперационная рана от лапароцентеза без признаков воспаления. Физиологические отправления в норме. На рентгенограмме грудной клетки при поступлении определяется затемнение высокой плотности справа ниже уровня 5 межреберья, верхний контур затемнения не чёткий, купол диафрагмы справа не дифференцируется. Смещения средостения нет. Воздуха в плевральной полости не выявлено (рис. 1).

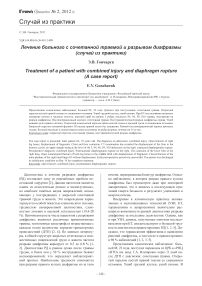

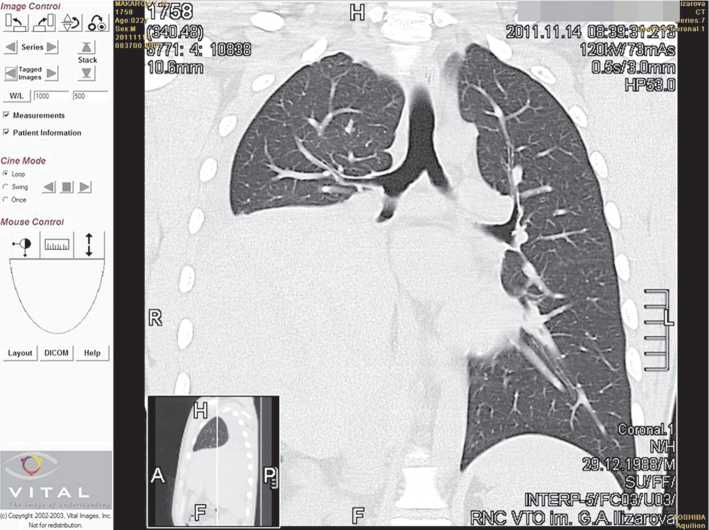

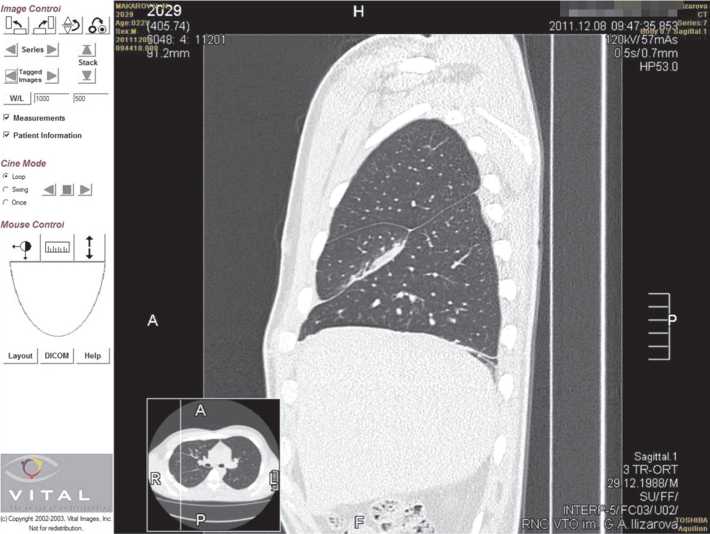

При КТ-исследовании выявлено смещение печени в грудную полость, верхний край на уровне 5 ребра, ателектаз S4, S6, S9, S10 справа, подозрение на разрыв диафрагмы (рис. 2). С целью уточнения диагноза выполнена диагностическая торакоскопия: правое лёгкое колабировано, в плевральной полости до 300,0 мл серозной жидкости, последняя эвакуирована электроотсосом. Визуализирован разрыв диафрагмы, правая доля печени расположена в плевральной полости. На уровне шестого межреберья справа произведена торакотомия. При ревизии обнаружен поперечный разрыв диафрагмы во фронтальном направлении от медиального синуса длиной до 20,0 см. Капсула правой доли печени не повреждена, на передней поверхности определяется странгуляционная борозда, других повреждений нет (рис. 3). Печень адаптирована и низведена на своё место, диафрагма ушита узловыми швами с созданием дупликатуры (рис. 4). Гемостаз. Кол-лабированное лёгкое расправлено, произведена санация и дренирование плевральной полости по Бюлау. Послойный шов раны, дренаж фиксирован лигатурой к коже. Асептическая повязка. Кровопотеря составила 500,0 мл. Вторым этапом произведён закрытый чрезкостный остеосинтез костей правой голени аппаратом Илизарова.

Послеоперационный диагноз: сочетанная травма. Посттравматический разрыв диафрагмы справа. Ушиб нижней доли правого лёгкого. Открытый оскольчатый перелом обеих костей голени в средней трети со смещением отломков. Закрытый перелом основной фаланги III пальца правой кисти без смещения.

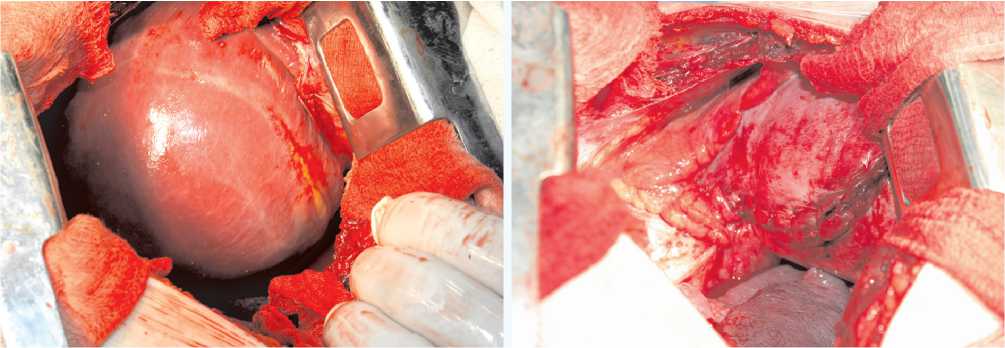

Ранний послеоперационный период протекал гладко. Больной выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение на 14 сутки (рис. 5). Голень фиксирована аппаратом Илизарова. На контрольной КТ – верхний край печени на уровне заднего отрезка 9 ребра. Линейные ателектазы, пневмосклероз в проекции S5 справа. Воздуха в плевральной полости не определяется (рис. 6).

Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции при поступлении в РНЦ ВТО: затемнение высокой плотности справа ниже уровня 5 межреберья, верхний контур затемнения не чёткий, купол диафрагмы справа не дифференцируется. Смещения средостения нет. Воздуха в плевральной полости не выявлено

Рис. 2. Компьютерная томография органов грудной клетки в первые сутки после поступления в РНЦ «ВТО»: смещение печени в грудную полость, верхний край на уровне 5 ребра, ателектаз S4,6,9,10 справа, подозрение на разрыв диафрагмы

Рис. 4. Фото операционной раны, дефект ушит узловыми швами с созданием дупликатуры

Рис. 3. Фото операционной раны, поперечный разрыв диафрагмы от медиального синуса длиной до 20,0 см. Правое лёгкое колабировано, в плевральной полости правая доля печени, на передней поверхности странгуляционная борозда

Рис. 5. Фото пациента на 10 сутки после операции

Рис. 6. Компьютерная томография органов грудной клетки на 14-е сутки после операции: верхний край печени на уровне заднего отрезка 9 ребра. Линейные ателектазы, пневмосклероз в проекции S5 справа. Воздуха, жидкости в плевральной полости не выявлено

ВЫВОД

Таким образом, мы считаем, что при подозрении на разрыв диафрагмы применение диагностической торакоскопии позволяет решить основные задачи в

своевременности постановки и диференциализа-ции диагноза, а также в планировании тактики лечения.