Лечение больных гонартрозом с сопуствующей артериальной гипертензией

Автор: Макушин В.Д., Чегуров О.К., Фоминская М.Ю., Гордиевских Н.И., Нестерова Т.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

В клинике Центра обследовано и пролечено 40 больных гонартрозом преимущественно идиопатического генеза, имеющих сопутствующие болезни с повышенным артериальным давлением, в возрасте от 60 до 74 лет. Средний возраст больных составил 63,9±0,6 года. Всем больным выполнена декомпрессионно-дренирующая туннелизация. Проведенные исследования свидетельствуют о малоинвазивности методик декомпрессионно-дренирующих операций, что благоприятно сказывается на общем самочувствии пациентов. Согласно оценке средних значений цифровой рейтинговой шкалы болевой синдром у больных гонартрозом снижается в 6 раз по сравнению с исходными данными. Характерно, что у большинства пациентов сопутствующая артериальная гипертензия протекает в послеоперационном периоде мягко, не осложняет процесс реабилитации и имеет выраженную тенденцию к снижению, стабилизируясь на 3-й день после операции.

Нижняя конечность, коленный сустав, гонартроз, артериальная гипертензия, оперативное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142120899

IDR: 142120899

Текст научной статьи Лечение больных гонартрозом с сопуствующей артериальной гипертензией

По данным литературы последних лет, наблюдается тенденция роста заболеваемости го-нартрозом среди больных пожилого и старческого возраста, которая выявляется в 31,4 % -46,3 % случаев по отношению к остеоартрозам других локализаций [1, 2]. При этом частота сопутствующей болезни с повышением артериального давления (АД) у больных гонартрозом составляет 44,6 % по отношению к контингенту, обращающемуся в поликлинику [1].

Известно, что остеоартроз коленного сустава ухудшает качество жизни больных, а сопутствующая артериальная гипертензия (АГ) осложняет лечение в силу сниженной переносимости отдельных лекарственных препаратов, физиотерапевтических факторов и операций. В этих случаях полиморбидность патологии предполагает необходимость разработки тактики лечения больных с коррекцией общей терапии.

Пожилой возраст и наличие сопутствующих заболеваний вынуждают артрологов отдавать предпочтение комплексному консервативному лечению. В тоже время, как считают В.В. Кузьменко, А.И. Городниченко [3], при неэффективности последнего и отсутствии противопоказаний общего и местного характера с успехом может быть применено малотравматичное и достаточно эффективное оперативное вмешательство.

В клинической практике врач констатирует влияние болевого синдрома при гонартрозе у пожилого больного на течение гипертонической болезни (ГБ). Поэтому вопросу противоболевой терапии, видимо, необходимо уделять первостепенное значение, особенно когда боли вызваны эндостальными (внутрикостными «венозными») причинами структурных нарушений. В этих случаях, по данным Ю.Ф. Каменева с соавторами [4], тун-нелизация и трепанация суставных концов вызывает в 77,3 % полное исчезновение болей, а уменьшение – в 22,7 % наблюдений. По нашим данным, опубликованным в 2000 году [5], была установлена прямая связь внутрикостной гипер- тензии в большеберцовой кости при гонартрозе и характером внутрикостных болей, вызванных нарушениями микроциркуляции в суставных тканях и венозном стазе в субхондральной зоне. Это явилось патогенетической основой декомпрессионно-дренирующих малоинвазивых операций при го-нартрозе, дающих в 97,6 % выраженный анальгетический эффект [6].

Клинический опыт использования малотравматичных паллиативных операций при деформирующем артрозе коленного сустава пока- зывает, что можно без радикальных оперативных вмешательств в предельно сжатые сроки избавить пациентов от мучительных болей и восстановить или улучшить функцию сустава [7].

В литературе отсутствуют данные о течении артериальной гипертензии у пожилых больных после декомпрессионно-дренирующих операций на коленном суставе. Это определило цель нашего исследования по материалам клиники патологии суставов нашего Центра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В клинике Центра обследовано и пролечено 40 больных гонартрозом преимущественно идиопатического генеза, имеющих сопутствующие болезни с повышенным артериальным давлением (АД), в возрасте от 60 до 74 лет. Средний возраст больных составил 63,9±0,6 года. Диагноз остеоартроза коленного сустава и сопутствующей кардиоваскулярной артериальной гипертензии (АГ) приведен в соответствии с Международной классификацией болезней – МКБ-10 (ВОЗ, Женева, 1995). Уровни артериального давления устанавливали по классификации JNC-VI, США [9]. АД измеряли по методу Короткова в мм рт. ст.

Типы гонартроза устанавливали по клиникорентгенологической классификации, используемой в клинике лаборатории, по форме изменений: компенсированный (тип А), субкомпен-сированный (тип В) и декомпенсированный (тип С). В интегральные клинические показатели включались: болевой синдром, нестабильность сустава и его амплитудные характеристики.

Рентгенологически стадии оценивались по Kellgren [8]. Ранние рентгенологические признаки артроза по Kellgren определялись у четырех больных. При прогрессировании гонартроза (соответственно 3-4 стадии по Kellgren) у 32 больных наблюдалось нарастание сужения суставной щели, появлялся субхондральный остеосклероз, остеофиты на боковых поверхностях, вторичный синовит с развитием кисты Бейкера (21) и уплощение суставных поверхностей. У четырех пациентов обнаруживались обызвестленные хондромы и единичные субхондральные кисты.

Пациентам при поступлении проводилось обследование: физикальное, лабораторное (общий анализ мочи, крови), биохимическое (показатели липидного, белкового, углеводного обменов) и функциональное (ЭКГ).

В случае необходимости с целью предоперационной подготовки больным дополнительно проводили коррекцию электролитных нарушений, сердечно-сосудистой недостаточности и артериального давления. Больным в послеоперационном периоде проводился контроль ЭКГ,

АД, частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Динамику и характер болей устанавливали с помощью цифровой рейтинговой шкалы «NRS – 5 баллов». Шкала включала характеристику болевого синдрома от его отсутствия до сильных мучительных болей. Характеристику болевого синдрома оценивали в баллах: нет болей – 0 баллов, суставная скованность и дискомфорт – 1 балл, легкая боль –2 балла, сильная – 3 балла, очень сильная – 4 балла, мучительная – 5 баллов. Оценка болевого синдрома: в покое, при движении и ночью.

Распределение больных гонартрозом в зависимости от величины АД представлено в таблице 1.

Таблица 1 Распределение больных с гонартрозом и артериальной гипертензией по степени повышения артериального давления

|

Степень повышения АД (мм. рт. ст.) |

Число больных |

Мужчины |

Женщины |

|

Первая 140-159 / 90-99 |

5 |

2 |

3 |

|

Вторая 160–179 / 100-109 |

29 |

8 |

21 |

|

Третья ≥180 / ≥110 |

6 |

1 |

5 |

|

ИТОГО |

40 |

11 |

29 |

Из таблицы 1 видно, что в большинстве случаев определялась вторая степень повышения АД. Больные нервничали из-за безысходности положения, что обостряло течение гипертензивного синдрома и требовало фармакологической коррекции давления.

При поступлении все пациенты жаловались на боли в коленном суставе различной интенсивности. Боли в покое отмечены у 34 больных. В подавляющем количестве наблюдений у пациентов имелись очень сильные и мучительные ночные боли. Наиболее выраженный болевой синдром до лечения был у больных гонартрозом при движении, средняя оценка которого по рейтинговой шкале составила 3,4±0,1 балла. Больные старались меньше передвигаться и постоянно для уменьшения болей использовали анальгетики, которые вызывали кратковремен- ный эффект.

Балльную оценку анатомо-функциональных результатов лечения больных гонартрозом с АГ после декомпрессивно-дренажной туннелизации проводили по следующей схеме (табл. 2).

Рейтинг по балльной оценке: хорошо – 1520; удовлетворительно – 10-14; неудовлетворительно – 9 или меньше баллов.

В клинике Центра применяемая методика декомпрессионно-дренажной веерной туннелиза-ции суставных концов и надколенника схематично представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема веерной субхондральной туннелиза-ции эпиметафизов и надколенника (патент № 2193363 РФ)

Последовательность выполнения методики была следующей. После обработки нижней конечности раствором антисептика через нижненаружный доступ в верхний заворот коленного сустава вводили 40-60 мл 0,25 % раствора новокаина до упругоэластического напряжения тканей. Иглу удаляли. Производили редрессацию коленного сустава посредством 3-5 кратного пассивного сгибания и разгибания голени. Затем горизонтальным вколом тенотома на величину его брюшка снаружи и изнутри парапателлярно, по средине надколенника, веерным движением рассекали поперечные поддерживающие надколенник связки. По характеру увеличения под- вижности надколенника определяли ширину надсечки связок. У наружного края надколенника в полость сустава вводили инъекционные иглы. Под давлением шприцев полость сустава промывали 400 мл физиологического раствора и 400 мл 0,25 % раствора новокаина до чистых промывных вод. После эвакуации жидкости из полости сустава иглы удаляли. Через проколы кожи в проекции эпифизов бедренной и большеберцовой костей фронтально выполняли веерную субхондральную туннелизацию. Фронтально во взаимокосых направлениях субхонд-рально в надколеннике спицей формировали 2 канала.

У 13 пациентов производился дренаж костномозговой полости посредством введения канюлированного фиксатора. Одновременно измерялось внутрикостное давление (ВКД) и при величине ВКД, повышенного до 15-17 мм рт.ст., производилась в пределах костномозговой полости большеберцовой кости секторальная сквозная остеоперфорация. Через канюлю фиксатора вводили фармпрепарат, что потенцировало анальгетический эффект.

У 21 пациента одновременно с выполнением декомпрессионно-дренирующей туннелизации суставных концов произведена экстирпация кисты Бейкера.

Динамику артериального давления после декомпрессионно-дренажных операций изучали ежедневно в течение 10 дней послеоперационного периода и далее подекадно до выписки из клиники.

В послеоперационном периоде больным не назначали диклофенак и ортофен, т.к. по данным литературы, эти препараты приводят к достоверному повышению уровня АД на фоне лечения эналаприлом. В необходимых случаях в качестве обезболивающего средства назначался трамадол в первые-вторые сутки после операции, т.к. согласно литературным данным, он не влияет на уровень АД и рекомендован к применению у больных пожилого и старческого возраста с остеоартрозом и АГ [10].

Таблица 2

Оценка результатов оперативного лечения больных с гонартрозом и АГ

|

Критерии |

Баллы |

|||

|

4 |

3 |

2 |

1 |

|

|

1. Походка |

нормальная |

улучшенная |

неизмененная |

ухудшилась |

|

2. Болевой синдром |

нет |

меньший |

прежний |

усилился |

|

3. Толерантность к нагрузке сустава |

резко повысилась |

повысилась незначительно |

не изменилась |

ухудшилась |

|

4. Артериальная гипертензия |

стабильно снизилась |

снижение непостоянное |

прежняя |

повысилась |

|

5. Негативные изменения в эмоциональноволевой сфере |

исчезли |

уменьшились |

прежние |

усилились |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Послеоперационный период у больных, которым производилась декомпрессионно- дренирующая туннелизация суставных концов и надколенника, протекал гладко. В течение заболевания не отмечалось существенных изменений со стороны общего самочувствия и наблюдался выраженный анальгетический эффект (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительная оценка средних значений цифровой рейтинговой шкалы (NRS) до и после лечения методом декомпрессионно-дренирующей туннелизации у больных с гонартрозом и АГ (n = 40)

|

Боль в покое |

Боль при движении |

||

|

до |

после |

до |

после |

|

2,1 0,1 |

0,1 0,05 |

3,43 0,12 |

0,95 0,10 |

|

Р 0,01 |

Р 0,01 |

||

|

Боль ночью |

Общее значение NRS |

||

|

до |

после |

до |

после |

|

2,2 0,1 |

0,08 0,04 |

7,73 0,26 |

1,25 0,16 |

|

Р 0,01 |

Р 0,01 |

||

Сравнительные оценки средних значений динамики болей свидетельствуют о достоверности полученных данных. Больные (34) отмечали улучшение походки, отсутствие болевого синдрома, повышение толерантности к физической нагрузке, отсутствие негативных изменений в психо-эмоциональной сфере, стабилизацию или снижение артериального давления. У 7 человек не отмечено выраженного лечебного эффекта, боли в коленном суставе уменьшились, но функция сустава осталась прежней.

При изучении ближайших анатомофункциональных результатов лечения 40 больных гонартрозом в 31 наблюдении они признаны хорошими, а в 9 – удовлетворительными.

Отдаленные результаты лечения свыше 1 года изучены у 34 больных. Хорошие результаты были отмечены у 28 пациентов, удовлетворительные – в 6 случаях.

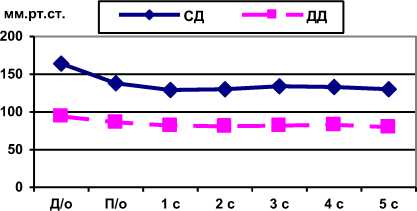

У 40 больных гонартрозом, имеющих артериальную гипертензию, до операции среднее систолическое давление (СД) составляло 163,5±2,8 мм рт. ст., среднее диастолическое давление (ДД) 94,1±1,6 мм рт. ст. (табл. 4).

Таблица 4

Динамика систолического (СД) и диастолического (ДД) давления у больных с гонартрозом до и после декомпрессионно-дренирующей туннелизации

|

N |

СД |

% |

ДД |

% |

|

|

До операции |

40 |

163,5 2,8 |

100 |

94,1 1,6 |

100 |

|

После операции |

40 |

137,8 2,1 |

84 |

86 1,6 |

91 |

|

1-е сутки |

40 |

129,3 2,4 |

79 |

81,8 1,4 |

87 |

|

2-е сутки |

40 |

130,3 2,3 |

80 |

81,0 1,5 |

86 |

|

3-е сутки |

40 |

134 2,4 |

82 |

81,5 1,6 |

86 |

|

4-е сутки |

38 |

133,3 1,7 |

82 |

82,8 1,3 |

88 |

|

5-е сутки |

29 |

129,7 2,6 |

79 |

80,0 1,7 |

85 |

Средние достоверны на уровне 99 %.

В течение 5 суток после операции давление снижалось, наименьшее значение определялось на 5-е сутки в ближайшем послеоперационном периоде и составило (СД) 129,7±2,6 мм рт. ст. (79 % от исходного уровня), (ДД) 80,0±1,7 мм рт. ст. (85 % от исходного уровня). Наибольшая величина снижения артериального давления (на 16 % от исходного уровня), в сравнении с до-операционным (рис. 2) отмечена непосредственно после операции.

Рис. 2. Динамика систолического (СД), диастолического (ДД) давления у больных с гонартрозом после декомпрессионно-дренирующей туннелизации

У двух пациентов в первые сутки после операции кратковременно повысилось АД (170/100 мм рт. ст.), что потребовало фармакологической коррекции. На следующий день давление снизилось и составляло 135/80 мм рт. ст.

Приводим клиническое наблюдение.

Больной Т., 65 лет. Поступил в клинику Центра с жалобами на боли в левом коленном суставе при ходьбе и ночью. После клиникорентгенологического обследования был установлен диагноз: гонартроз левого коленного сустава III ст. по Kellgren, киста Бейкера, обызвестленное хондромное тело в подколенной области (рис. 3). Артериальное давление 160/100 (АГ II ст.).

Рис. 3. Рентгенограммы больного Т., 65 лет, до лечения

Больному произведена экстирпация кисты Бейкера, удалены хондромные тела. Выполнена субхондральная эпиметафизарная веерная тун-нелизация суставных концов и Х-образная тун-нелизация надколенника.

АД после операции перед вечерним сном в 2200 160/80 мм рт. ст. Вторые сутки после опе- рации АД 150/80 мм рт. ст. Болевой синдром в покое уменьшился, ночных болей нет. Третьи сутки после операции – АД 140/80 мм рт. ст. Четвертые сутки после операции в 700 АД – 140/80 мм рт. ст., в 2200 – АД 130/80 мм рт. ст. Пятые сутки после операции в 700 АД – 140/80 мм рт. ст., в 2200 – АД 130/80 мм рт. ст. Болей в суставе не отмечает.

В послеоперационном периоде медикаментозной коррекции АД не проводилось. Боли к 14-му дню после операции резко уменьшились при ходьбе и исчезли полностью в покое и ночью. В послеоперационном периоде проводилось комплексное фармакологическое лечение гонартроза по схеме отделения.

При выписке из клиники через 30 дней пребывания: дискомфорта, болей в суставе нет. Увеличилась амплитуда движений в левом коленном суставе на 25º. Ходит без ограничений, лестничные марши преодолевает, лечением доволен. На рентгенограммах: прогрессирования дегенеративнодистрофических изменений не отмечено, киста и хондромное тело не определяются (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенограммы больного Т. после лечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования свидетельствуют о малоинвазивности методик декомпрессионно-дренирующих операций, что благоприятно сказывается на общем самочувствии пациентов.

Согласно оценке средних значений цифровой рейтинговой шкалы болевой синдром у больных гонартрозом снижается в 6 раз по сравнению с исходными данными. Характерно, что у большинства пациентов сопутствующая артериальная гипертензия протекает в послеоперационном периоде мягко, не осложняет процесс реабилитации и имеет выраженную тенденцию к снижению, стабилизируясь на 35-й день после операции.

Выраженный анальгетический эффект после операции обеспечивает снятие эмоциональнострессовых реакций и является профилактикой обострений АГ. Как показало течение послеоперационного периода, больным не требуется дополнительной фармакологической коррекции, что в конечном итоге улучшает качество их жизни. Больные положительно оценивают результаты лечения.