Лечение деформаций нижних конечностей с использованием стержневого чрескостного остеосинтеза

Автор: Саккалла Х.М.Ф., Бейдик О.В., Лукпанова Т.Н., Левченко К.К., Немаляев С.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Предложен метод хирургического лечения деформаций нижних конечностей с использованием стержневого чрескостного остеосинтеза, который обеспечивает большую жесткость фиксации и уменьшение числа осложнений.

Деформации нижних конечностей, внешняя фиксация

Короткий адрес: https://sciup.org/14916831

IDR: 14916831

Текст научной статьи Лечение деформаций нижних конечностей с использованием стержневого чрескостного остеосинтеза

Во все времена нижним конечностям как элементам красоты придавали определенное значение. Критериями ^расоты в медицинс^ом понимании можно считать анатомическую и функциональную норму. Понятие нормы и патоло^ии до сих пор оспариваются в ученых кругах. Незначительное отклонение от нормы без функциональных нарушений обычно рассматривается как вариант той же нормы, а более значительные отклонения рассматриваются как патологические формативные нарушения [4]. Важной составляющей психоло^ичес^о^о ^омфорта челове^а является е^о восприятие собственно^о внешне^о облика. При наличии какого-либо косметического дефекта возникает внутренний конфликт, который приводит к отрицательной самооценке и даже депрессивным расстройствам, что значительно снижает качество жизни.

Проблемами лечения ^осметичес^их дефе^тов опорно-двигательного аппарата занимается ортопедическая косметология. Ее задачей является лечение незначительных и умеренных отклонений от нормы [2]. Все больше людей обращаются к этой области медицины для исправления косметических дефектов и обретения психо-эмоционального комфорта.

За хирургической помощью в основном обращаются девушки в возрасте до 30 лет. Именно в этом возрасте наиболее эффективно выполнять хирургическую коррекцию, что обеспечивает максимальный косметический и эстетический эффекты. С возрастом у таких пациентов наряду с косметическим дефектом могут развиваться значительные анатомо-ф^н^циональные дисф^н^ции нижних ^онечностей [5]. Нарушается распределение биомеханических нагрузок на кости, образующие коленный и голеностопный суставы, в результате чего формируются ранние и быстропро^рессир^ющие деформир^ющие артрозы [8].

Мировой ортопедической практике известно много способов лечения деформаций нижних конечностей с помощью погружного остеосинтеза. Недостатками данных методик являются их травматичность, большое число осложнений и рецидивов деформации, а также невозможность формирования костного регенерата необходимой величины [7]. Несомненными преим^ществами в лечении данной патоло^ии обладают системы внешней фиксации. Метод чрес-костного остеосинтеза малотравматичный, подходит для пациентов любого возраста, а самое главное - является управляемым и позволяет создать дистракционный регенерат любой величины [6]. Однако большой процент специфических для метода осложнений при применении спицевой фиксации (12-61%) [1] свидетельствует о необходимости поиска более совершенных систем остеосинтеза и дифференцировки их применения.

Целью данного исследования явилось улучшение рез^льтатов хир^р^ичес^о^о лечения пациентов с деформациями нижних конечностей путем применения стержневых аппаратов внешней фиксации.

Материалы и методы. В клиническое исследование были включены 35 пациенток (70 голеней) в возрасте от 20 до 42 лет. В зависимости от степени деформации наряд^ с остеотомией использовали различные виды остеосинтеза. 11 пациенткам с легкой (менее 150) степенью деформации применяли остеосинтез аппаратом внешней фиксации спицевого типа (1-я группа). 12 пациенткам с умеренно выраженной степенью деформации (15 - 300) - спицестержневой остеосинтез (2-я группа), а 12 пациентам с выраженной деформацией (более 300) - стержневой остеосинтез (3-я группа). При остеосинтезе для внешних ^онстр^^ций использовали детали из серийно выпускаемых наборов аппарата Илизарова, в ^ачестве остеофи^саторов использовали спицы Киршнера и стержневые конструкции типа ЦИТО, Штеймана и Шанца. Стержневые остеофиксаторы устанавливали на ^ровне про^симально^о метафиза большеберцовой кости, перпендикулярно оси голени, латеральнее или медиальнее бугристости в кософронтальной плоскости. На уровне дистального метафиза стержневые остеофи^саторы вводили при сгибании в голеностопном суставе не менее 900, тем самым создавая запас для мя^^их т^аней ^олени и предупреждая прорезывание кожных покровов, а также предотвращая развитие контрактуры голеностопного сустава. Стержни к внешним опорам крепили с помощью кронштейнов, что при необходимости позволяло манипулировать фиксаторами с целью коррекции деформации. Спицевые фиксаторы устанавливали путем перекреста на уровне проксимального, дистального метафизов и на уровне бугристости большеберцовой кости. В случае комбинированного спи-це-стержневого остеосинтеза на уровне проксимального метафиза и бугристости большеберцовой кости вводили стержни, а на уровне дистального метафиза проводили 2 спицы Киршнера, путем их пере- креста (Пат. РФ № 2002102960, пат. РФ № 2005108872).

Пациентам с легкой и умеренной степенью деформации ^орре^цию выполняли одномоментно в ходе операции. Более выраженную деформацию устраняли в последующем путем дробной дистракции.

Для определения эффективности терапии использовали: 1) клиническое исследование, включавшее оценку состояния больных; 2) компьютерное моделирование с использованием программного комплекса «Лира - 9.2»; 3) рентгенологический метод на аппаратуре РЕНЕКС-50-6-2ПМ отечественного производства; 4) метод электронейромиографии на аппарате «Нейромиан» («МЕДИКОМ-МТД», г. Таганрог); 5) метод реовазографии на аппарате «Рео-Спектр» (Россия); 6) оценку качества жизни с применением системы-опросника Оберга для оценки дисфункции нижней конечности.

Результаты исследования. С целью обоснования рациональности применения оригинальных стержневых схем чрес^остной фи^сации и определения их оптимальных ^омпоново^ мы из^чили жест^ость фиксации, равномерность трех схем с помощью метода математического моделирования с использованием программного комплекса «Лира - 9.2». В ходе исследования сравнивали три типа аппаратов, компоновки которых конструировали из серийно выпускаемого набора деталей аппарата Илизарова и стержневых остеофи^сатров типа Штеймана и Шанца в оригинальной модификации, с учетом принципа двухуровневой фиксации костного отломка. В ходе исследования рассматривали следующие варианты аппаратов внешней фиксации: 1) аппарат с четырьмя кольцевыми внешними опорами и восемью сквозными спицевыми остоефиксаторами; 2) аппарат с тремя кольцевыми внешними опорами, тремя консольными стержневыми и тремя сквозными спицевыми фиксаторами; 3) аппарат с тремя полукольце-выми внешними опорами и пятью консольными стержнями.

По рез^льтатам ^омпьютерно^о моделирования установлено, что средние значения перемещений и ^^лов поворота ^ аппаратов перво^о и третье^о типа являются близ^ими др^^ ^ др^^^ и хара^териз^ют их средний уровень жесткости. У аппарата второго типа средние значения перемещений и ^^лов поворота значительно выше, чем у двух других аппаратов. Для третьего аппарата степень уменьшения средних величин перемещений и ^^лов поворота составляет по величине перемещения - относительно аппарата первого типа - 1,16, относительно аппарата второго типа - 3,61; по величине угловых поворотов - относительно аппарата первого типа -3,18, относительно аппарата второго типа - 9,02.

В то же время аппарат третьего типа предусматривает использование пяти фиксаторов, в аппарате второго типа применяются шесть фиксаторов, первого типа - восемь фиксаторов. Этим достигается в аппарате третьего типа наименьшая степень травма-тизации костно-мышечной ткани, нервов и сосудов, а также сводится к минимуму опасность специфических послеоперационных осложнений.

Продольная сила вызывает максимальные перемещения и повороты, величины которых не превышают допустимых значений у аппарата первого и третьего типа, составляя 5,237 мм и 0,028° для аппарата первого типа и 3,599 мм и 0,543° для аппарата третье го типа. Первый тип аппарата имеет максимальное перемещение с относительным увеличением, равным 1,46, для аппарата второго типа увеличение составляет 2,0. Превышение по максимальным углам поворота равно для первого аппарата 10,71, для второго - 13,37.

Поперечные силы создают перемещения и ^^лы поворота, величина которых у аппаратов всех типов по координатным направлениям меньше 1 мм и 1о.

Из^ибающие моменты вызывают перемещения и ^^лы поворота ^ аппаратов перво^о и третье^о типов не более 1,5 мм и 0,5о. Лишь у аппарата второго типа возникали перемещения у =7,12 мм, z =5,028 мм, а также угол поворота в= 5,691 0 .

Аппараты №1 и №2 показали слабую сопротивляемость крутящему моменту. У аппарата №3 угол поворота сечения на порядок меньше, чем у двух других аппаратов.

Анализ полученных результатов показывает, что общий уровень жесткости фиксации является наилучшим у аппарата №3, так как по величине средних показателей его жесткость в несколько раз превышает уровень жесткости аппаратов №1 и №2. Главной причиной данно^о превышения след^ет считать значительно меньшую величину и лучшее распределение по длине пролета внутреннего изгибающего момента, возникающего при нагружении консольного стержня в сравнении со спицей.

Таким образом, из рассмотренных компоновок аппаратов внешней фиксации максимальную жесткость фиксации обеспечивает использование стержневой, при этом возможность прорезывания костной ткани меньше, соответственно меньше вероятность образования зазоров между костью и стержнем, снижающих жесткость фиксации.

Ведение пациентов осуществляли, следуя общим принципам послеоперационных методик. Перевязки выполняли со 2 дня после операции с последующей периодичностью 1 раз в 7-10 дней. Пациентам с выраженной степенью деформации в послеоперационном периоде проводили постепенную коррекцию путем дробной дистракции по 1-2 мм в сутки, тем самым снижая травматизацию связок коленного сустава. С целью профилактики контрактуры голеностопного сустава и для предупреждения развития остеопороза с первых дней после операции назначали лечебную гимнастику и ношение подстопника. После стабилизации аппарата, когда больные не нуждались в ежедневных перевязках, лечение продолжали в амбулаторном режиме. В ходе последнего проводили курсы фонофореза карипазима с хондрокси-дом, индометацином и гепарином (по авторской методике) для профилактики деформирующего артроза коленных и голеностопных суставов. Решение вопроса о завершении фиксации аппаратом принимали на основании клинико-рентгенологических признаков консолидации в зоне остеотомий и перестройки костного регенерата. Средние сроки иммобилизации аппаратами внешней фиксации составили 3-4 месяца.

Число осложнений в первой ^р^ппе составило 18,2% (при n=22), из которых 3 случая - воспаление мягких тканей вокруг спиц и 1 случай неврита малоберцового нерва, который был купирован медикаментозно. Во 2-й группе (n=24) число осложнений составило 12,5%, где 2 случая - воспаление мягких тканей вокруг спиц и 1 случай - расшатывание стер- жня. В 3-й группе (n=24) осложнения были отмечены в 9% - 2 случая расшатывания стержней. Все осложнения были устранены по мере их возникновения и на конечный результат лечения не повлияли.

По результатам электронейромиографии установлено, что в первые трое суток после операции существует незначительная аксонопатия, и миелопатия малоберцового нерва (амплитуда М-ответа (тВ) в 1й группе составила 0,76±0,44, во 2-й группе -0,77+0,23, в 3-й группе - 0,86+0,36). Скорость проведения по общему малоберцовому нерву (м/с) составила в 1-й группе 38,9+8,16, во 2-й группе - 39,6+6,44, в 3-й группе - 45,4+7,84). Однако к моменту демонтажа аппарата внешней фиксации показатели скорости проведения импульсов нормализовались (амплитуда М-ответа (тВ) в 1-й группе составила 1,26+0,31, во 2-й группе - 1,27+0,29, в 3-й группе - 1,93+0,34. Скорость проведения (м/с) в 1-й группе составила 47,19+4,06, во 2-й группе - 48,04+1,12, в 3-й группе - 52,10+2,13). Различия между показателями 1-й и 2-й групп были статистически незначимыми (р>0,05), а относительно показателей 3-й группы статистически достоверными (р<0,05).

Таким образом, можно утверждать, что применение аппаратов внешней фиксации в лечении пациентов с деформациями нижних конечностей не приводит ^ ^р^бым нар^шениям эле^тропроводимости нервно-мышечного комплекса голени, а выявленные расстройства в раннем послеоперационном периоде являются реакцией на остеотомию. При этом применение стержневых ^омпоново^ приводит ^ более быстром^ восстановлению мионеврально^о ^омпле^са нижней конечности. Однако для лучшей реабилитации пациента и полноценного восстановления функ-ционально^о состояния мионеврально^о ^омпле^са пациентам ре^омендовали в послеоперационном периоде прием берлитиона и кортексина.

С целью оценки функциональности и травматичности предлагаемых методик исследовали состояние макрогемодинамики в раннем послеоперационном периоде и перед снятием аппарата внешней фиксации. Результаты показали, что на третьи сутки после операции реографический индекс (РИ) у пациентов 1-й группы составил 0,53+0,01 усл.ед., 2-й группы -0,53+0,03 усл.ед., 3-й группы - 0,54+0,2 усл.ед. Данные показатели позволяют сделать вывод о наличии умеренного спазма резистивных сосудов прооперированной конечности в раннем послеоперационном периоде. К моменту демонтажа аппаратов внешней фиксации РИ повысился в 1-й группе до 0,78+0,04 усл.ед. во 2-й группе - до 0,79+0,10 усл.ед. и в 3-й группе - до 0,80+0,03 усл.ед. Различия между показателями трех групп были статистически недостоверными (р>0,05).

Таким образом, исследование функционального состояния периферического кровообращения выявило отсутствие острых локальных нарушений и быстрое восстановление кровотока на прооперированной конечности. Однако для полноценного восстановления макрогемодинамики пациентам рекомендовали в послеоперационном периоде прием ^орте^сина и детралекса.

С целью оцен^и ^ачества жизни использовали систему-опросник Оберга для оценки дисфункции нижней конечности. Исследование проводили через 1 месяц после операции и через 1 неделю после снятия аппарата внешней фиксации.

Пациенты, которым применяли разработанные способы стержневой внешней фиксации голени, через 1 месяц после операции в целом демонстрировали сходный «профиль» КЖ с пациентами, которым был осуществлен спицевой и спице-стержневой чрес-костный остеосинтез, но на более низком уровне, отражающем их менее выраженное небла^опол^чие в физической и психосоциальной сферах. При этом существенные отличия касались как амплитуды движений в суставах нижней конечности, так и ее опо-роспособности, оказывающих существенное влияние на ходьбу и способность к самообслуживанию. В 1-й группе показатель КЖ составил 42,07+1,64, во 2-й группе - 37,83+1,39, в 3-й группе - 31,22+2,03 (р<0,05). Подобные отличия в уровне показателя КЖ сохранялись и к моменту прекращения фиксации аппаратом при общей положительной динамике. К моменту демонтажа аппарата внешней фиксации качество жизни у всех пациентов достигало значений, приближающихся к норме, что свидетельствует о высокой эффективности применения метода чрес-костного остеосинтеза у больных данной группы. При этом отмечали достоверную разницу между подгруппами, указывающую на более высокую эффективность стержневой технологии внешней фиксации. В 1-й группе показатель КЖ составил 23,61 + 1,27, во 2й группе - 18,78+1,84, в 3-й - 11,34+1,32 (р<0,05).

Таким образом, на основании полученных данных был сделан вывод о позитивной динами^е ^ачества жизни пациентов в процессе лечения деформаций нижних ^онечностей посредством стержнево^о чрес^остно^о остеосинтеза. Позитивные изменения обнаружены как в плане улучшения физических возможностей, так и в плане бытовой и психосоциальной адаптации.

Результаты лечения оценивали с использованием объективных и субъективных критериев. Результат лечения считался хорошим, когда деформация была полностью устранена, ось нижней конечности становилась правильной, и пациент был полностью удовлетворен результатом лечения. Хороший результат лечения отмечался у 94,3% пациентов.

Результат лечения считался удовлетворительным, когда деформация была уменьшена, но субъективно пациент был не вполне доволен результатом лечения. Удовлетворительный результат отмечался у 5,7% пациентов, что связано было с выраженной деформацией и необходимостью выполнения двухуровневой остеотомии, повлекшими увеличение срока госпитализации и реабилитации пациентов.

Не^довлетворительным считался рез^льтат при сохранении или рецидиве деформации.

Анализ ближайших и отдаленных исходов коррекции формы по ^^азанным выше призна^ам по^азал абсолютное большинство положительных исходов коррекции, неудовлетворительных результатов лечения не было, что свидетельствует о высокой результативности применяемой методики.

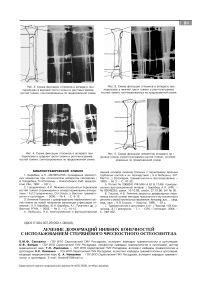

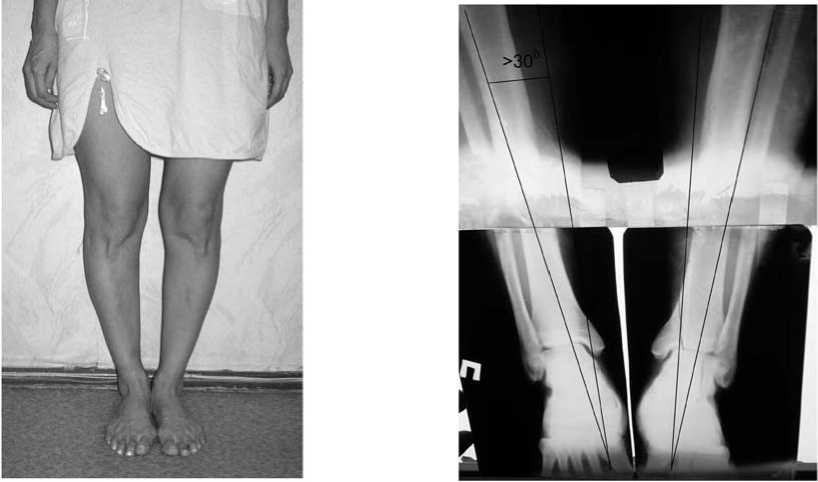

Клинический пример. Больная Б., 37 лет, с диагнозом «Врожденная варусная деформация обеих голеней». Выполнена операция - остеотомия костей обеих голеней, остеосинтез аппаратом внешней фиксации стержневого типа (рис. 1,2).

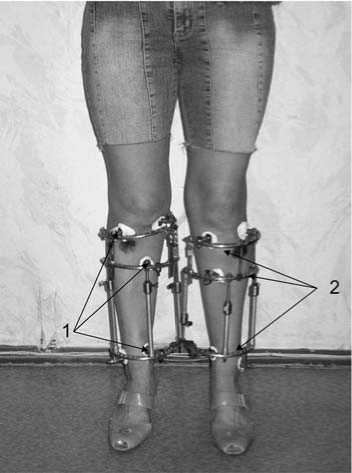

После обработ^и операционно^о поля выполнены остеотомии малоберцовых костей в нижней трети. Раны ушиты саморассасывающимися швами. Введены консольные стержневые фиксаторы: по 2 - в проксимальные и дистальные метафизы большеберцовых ^остей обеих голеней и по 1 - в верхнюю треть диафизов. Стержни закреплены в 3 внешних кольцевых опорах на уровне верхней трети посредством шарниров с учетом деформаций. Из разреза на уровне верхней трети голеней после предварительного насверливания выполнены остеотомии большеберцовых костей. Раны ушиты саморассасывающимися швами (рис. 3-5).

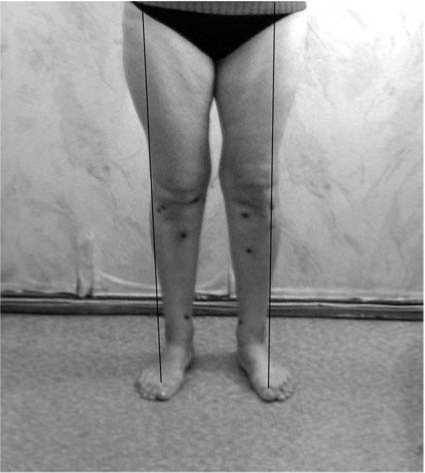

Аппараты демонтированы через 3,5 месяца. Деформация устранена, оси конечностей правильные (рис. 6-8).

Итак, применение стержневых аппаратов внешней фи^сации в лечении больных с деформациями нижних конечностей позволяет:

-

- уменьшить число осложнений в 2 раза по сравнению с использованием спицевых аппаратов и в 1,4 раза по сравнению со спице-стержневыми аппаратами за счет уменьшения количества фиксаторов и увеличения жесткости фиксации компоновок аппаратов;

-

- в абсолютном большинстве случаев достичь максимального косметического эффекта, без нарушений иннервации и макрогемодинамики, улучшив качество жизни пациентов в среднем в 1,8 раза по сравнению с применением традиционных компоновок аппаратов внешней фиксации.

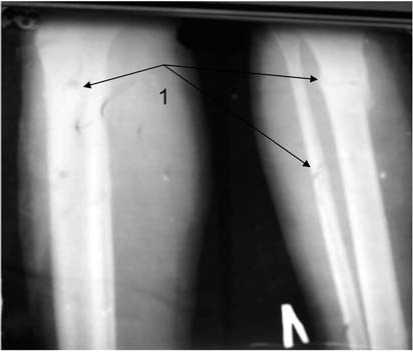

Рис. 2. Рент^ено^рамма обеих ^оленей до операции (варусное отклонение голеней от правильной оси нижней конечности более 300)

Рис. 1. Внешний вид больной Б., до операции (варусная деформация обеих голеней)

Рис. 3. Внешний вид спереди в процессе лечения: 1 -стержневые остеофиксаторы; 2 - полукольцевые опоры

Рис. 4. Внешний вид сзади в процессе лечения (свободная задняя группа мышц голеней)

Рис. 5 . Рент^ено^рамма обеих ^оленей в процессе лечения: 1 – пол^^ольцевые опоры; 2 – стержневые остеофи^саторы

Рис. 6. Внешний вид спереди после лечения (оси нижних ^онечностей правильные)

Рис. 7. Внешний вид сзади после лечения (деформация ^странена)

Рис. 8. Рент^ено^рамма обеих ^оленей после лечения (зоны ^остных ре^енератов)

Список литературы Лечение деформаций нижних конечностей с использованием стержневого чрескостного остеосинтеза

- Бейдик, О.В. Остеосинтез стержневыми и спицестерж-невыми аппаратами внешней фиксации/О.В. Бейдик, Г.П. Котельников, Н.В. Островский. -Самара, 2002. -с. 234.

- Егоров, М.Ф. Ортопедическая косметология. Коррекция стопы/М.Ф. Егоров, К.В. Гунин, О.Г. Тетерин. -М.: РАМН, 2003. -80 с.

- Егоров, М.Ф. Автоматизированные компьютерные системы в ортопедии и ортопедической косметологии/М.Ф. Егоров, О.Г. Тетерин. -Волгоград, 2003. -69 с.

- Золотарева, О.С. Динамика параметров психоэмоционального статуса и качества жизни пациентов с косметическими дефектами фигуры на фоне хирургической коррекции/О.С. Золотарева, О.А. Каплунов//Бюллетень научного центра РАМН. -2005. -№ 3-4. -С. 124-127.

- Каплунов, О.А. Косметическая коррекция формы ног с использованием методик чрескостного остеосинтеза по Илизарову/О.А. Каплунов, А.Г. Каплунов//Анналы пластич. реконстр. и косметич. хирургии. -2002. -№ 2. -С. 62-70.

- Каплунов, О.А. Чрескостный остеосинтез по Илиза-рову в травматологии и ортопедии/О.А. Каплунов. -М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. -301с.

- Ли, А.Д. Руководство по чрескостному компрессион-но-дистракционному остеосинтезу/А.Д. Ли, Р.С. Баширов. -Томск: Красное знамя, 2002. -308 с.

- Соломин, Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова/Л.Н.Соломин, А.А.Артемьев, О.А.Каплунов. -Спб.: МОРСАР АВ, 2005. -580 с.

- Шевцов, В.И. Болезнь Эрлахера-Блаунта: диагностика, лечение и профилактика рецидивов/В.И. Шевцов, Г.В. Дьячкова, А.Д. Алекберов. -Курган: ЗАО ПП «Дам-ми», 2003. -169 с.

- The effects of distraction upon bone, muscle and periosteum/N. Yasui at al.//Orthop. Clin. North Am. -1991. -Vol. 22. -P. 563 -567.