Лечение диафизарных переломов и ложных суставов костей голени с использованием аппарата Г.А. Илизарова и стягивающих скоб с эффектом памяти формы

Автор: Копысова Валентина Афанасьевна, Каплун Виктор Аркадьевич, Светашов Андрей Николаевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

В лечении 180 пациентов с диафизарными переломами (111 наблюдений) и ложными суставами (69 наблюдений) остеосинтез выполняли с использованием аппарата внешней фиксации Г.А. Илизарова в комбинации с межфрагментарной компрессией костных отломков стягивающими скобами с эффектом памяти формы. С целью обвивного шинирования костных отломков при спиральных, косых и оскольчатых переломах и для фиксации аутотрансплантата использовали кольцевидные стягивающие скобы, при поперечных переломах и ложных суставах - S-образные скобы. У 109 (98,2 %) больных с переломами и 65 (94,2 %) с ложными суставами достигнуто сращение костных отломков в анатомически правильном положении и получены хорошие функциональные результаты лечения.

Большеберцовая кость, переломы, ложные суставы, чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121329

IDR: 142121329

Текст научной статьи Лечение диафизарных переломов и ложных суставов костей голени с использованием аппарата Г.А. Илизарова и стягивающих скоб с эффектом памяти формы

Из числа госпитализируемых пациентов с переломами длинных трубчатых костей 36,845,0 % составляют пострадавшие с переломами диафиза костей голени. При спиральных и оскольчатых переломах большеберцовой кости (тип А1, В1, С) с протяженной линией излома и значительным смещением костных отломков метод чрескостного остеосинтеза с использованием аппарата внешней фиксации Г.А. Илизарова является наиболее оптимальным. Фиксация поврежденных костей голени на всем протяжении обеспечивает ранние осевые нагрузки и движения в суставах [1, 2, 4, 5].

Однако выполнение одномоментной закрытой репозиции у пациентов с оскольчатыми (тип В) или спиральными переломами (тип А1) не всегда эффективно. Удлинение сроков сопоставления костных отломков увеличивает сроки их сращения в геометрической прогрессии. В процессе амбулаторного лечения значительно снижается качество ухода за аппаратом внешней фиксации, контроль за натяжением спиц, что приводит к воспалению мягких тканей, преждевременному демонтажу аппарата и дестабилизации костных отломков [3, 5, 6].

С целью улучшения качества репозиции и фиксации костных фрагментов, профилактики вторичного смещения костных отломков в случае преждевременного удаления спиц аппарата внешней фиксации разработан способ комбинированного остеосинтеза с использованием аппарата Г.А. Илизарова и стягивающих скоб с эффектом памяти формы.

Цель исследования: изучение эффективности комбинированного остеосинтеза с применением аппарата Г.А. Илизарова и стягивающих скоб с эффектом памяти формы у пострадавших с диафизарными переломами и ложными суставами костей голени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 2004 по 2009 годы у 180 больных с переломами (111 (61,7 %)) и ложными суставами (69 (38,3 %)) диафиза костей голени выполнен комбинированный остеосинтез с использованием аппарата внешней фиксации Г.А. Илизарова и стягивающих скоб с эффектом памяти формы для межфрагментарной компрессии костных отломков.

Спиральные переломы большеберцовой кости (А1) наблюдались в 48 (26,7 %) случаях, у 27 (15,0 %) больных были несращения после спиральных переломов. С переломами типа В1 (спиральный клин) пролечено 39 (21,7 %) больных, с ложными суставами – 25 (13,9 %). У 3 (1,7 %) пациентов с переломами и 6 (3,3 %) с ложными суставами повреждения соответствовали типу А2 (косые). 4 (2,2 %) больных было с поперечными переломами (тип А1). Комбинированный остеосинтез выполнен в 9 (5,0 %) случаях у пациентов с переломами типа В2 и у 7 (3,9 %) больных с ложными суставами. У 2 (1,1 %) пациентов были переломы типа В3 и у 4 (2,2 %) – ложные суставы. Сложные спиральные переломы (тип С1) наблюдались у 6 (3,3 %) больных. Ложные суставы большеберцовой кости (69 (38,3 %)) в 14 (20,3 %) случаях явились следствием неэффективного остеосинтеза, у 55 (79,5 %) больных развились после консервативного лечения.

У 35 (31,5) из 111 (61,7 %) больных с закрытыми переломами костей голени хирургическое лечение предпринято в ближайшие часы после госпитализации. У 76 (68,5 %) пациентов остеосинтез выполнен через 2-3 суток после неэффективной закрытой репозиции с использованием скелетного вытяжения.

У 4 (2,2 %) пациентов с поперечными переломами (А3) и у 4 (2,2 %) больных с ложными суставами после перелома типа В3 в средней трети голени на операционном столе с помощью аппарата Г.А. Илизарова устранено смещение по длине и угловое. Сохранялось смещение дистального костного отломка кнаружи на половину ширины кости. Из внутреннего доступа 30-35 мм с помощью однозубых крючков костные фрагменты сопоставлены в анатомически правильном положении, наложены две S-образные стягивающие скобы с эффектом памяти формы.

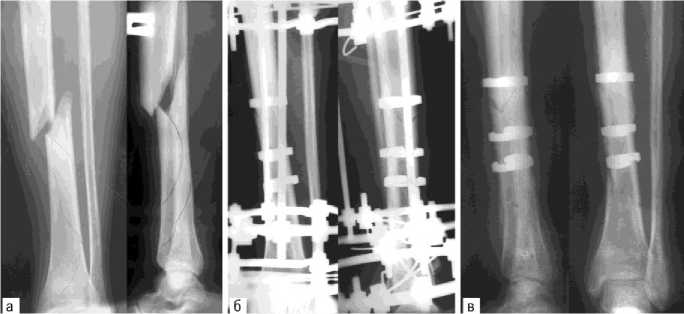

У 96 (53,4 %) больных со спиральными простыми (тип А1), оскольчатыми (тип В1) и сложными (тип С1) переломами ротационное смещение костных отломков с помощью аппарата Г.А. Илизарова в процессе операции устранить не удалось. Средние штанги аппарата внешней фиксации были сняты. Выполнена открытая репозиция и фиксация костных фрагментов кольцевидными стягивающими скобами с эффектом памяти формы (рис. 1). У 78 (81,3 %) из 96 больных дополнительно использовали стягивающие винты. После ушивания раны устанавливали средние штанги аппарата и выполняли рентгенологический контроль.

Из 58 больных с ложными суставами после переломов большеберцовой кости типа А1, А2, В1 в 35 (60,3 %) случаях у при нормотрофическом типе ложного сустава выполняли открытую репозицию и фиксацию костных фрагментов кольцевидными стягивающими скобами и винтом, а шинирование голени аппаратом Г.А. Илизарова. У 23 (39,7 %) пациентов с атрофическим и гипертрофическим типом ложного сустава (в т.ч. у 8 больных на фоне несостоятельного погружного остеосинтеза) конструкции и рубцовые ткани удаляли. У трех пациентов с остеомиелитом радикально резецировали нежизнеспособные ткани. Костные отломки адаптировали в анатомически правильном положении, дефекты костной ткани замещали аутотрансплантатом из гребня подвздошной кости (15 наблюдений) или пористым имплантатом (8 наблюдений) из сплава никелида титана со сквозной пористостью 65-70 % (регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04558 от 23 марта 2009 г. на комплект имплантатов монолитных с эффектом памяти формы и пористых из никелида титана по ТУ 9437-007-22926347-2009, разрешение на применение новой медицинской технологии «Остеосинтез с применением конструкций с эффектом памяти формы и пористых имплантатов у пациентов с переломами, ложными суставами, костными дефектами костей скелета» ФС № 2009/270 от 13 августа 2009 г.). Обвивное шинирование костных отломков и трансплантата (имплантата) осуществляли кольцевидными стягивающими скобами.

Рис. 1. Рентгенограммы правой голени больного Г., 27 лет, с оскольчатым сложным спиральным переломом большеберцовой кости: а – до; б – после операции; в – через 2 месяца после демонтажа аппарата внешней фиксации

У 11 (6,1 %) пациентов с переломами типа В2, В3 и 7 (3,9 %) больных с нормотрофическими ложными суставами межфрагментарную компрессию костных отломков выполняли S-образной стягивающей скобой и кольцевидной скобой с эффектом памяти формы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Через 10-14 суток после операции все пациенты выписаны на амбулаторное лечение. Движения в суставах поврежденной конечности были восстановлены в полном объеме, пациенты уверенно передвигались с помощью костылей.

У 39 (21,6 %) из 180 пациентов до сращения костных фрагментов в связи с повторяющимся воспалением мягких тканей в области спиц и опасностью развития остеомиелита часть спиц удалена в амбулаторных условиях. Вторичного смещения костных отломков удалось избежать. У 21 (11,7 %) пациента аппараты внешней фиксации пришлось демонтировать до сращения костных отломков. После проведения в условиях стационара противовоспалительного лечения иммобилизация поврежденной конечности продолжена с использованием гипсовой повязки. В 120 (66,7 %) случаях воспалительных явлений со стороны мягких тканей не было, аппараты внешней фиксации демонтировали после сращения костных отломков.

У 60 (54,1 %) из 111 пациентов с переломами костные фрагменты срослись в сроки 12±1 неделя. В 38 (34,2 %) случаях сращение костных отломков достигнуто в сроки 16±2 недели после операции и у 13 (11,7 %) пациентов – через 20±1 неделя.

Из 69 (38,3 %) больных с ложными суставами в 35 (50,7 %) случаях (у пациентов с нормотрофическим типом ложного сустава) костные отломки срослись в сроки 16±2 недели. У 33 (47,8 %) больных сращение наступило через 20±2 недели после операции и у 1 (1,4 %) больного с ложным суставом, осложненным остеомиелитом, через 7 месяцев после операции (рис. 2).

159 (88,3 %) из 180 пациентов с ложными суставами и переломами к моменту сращения костных отломков и демонтажа аппарата внешней фиксации уверенно передвигались с полной опорой на поврежденную конечность, движения в суставах были восстановлены в полном объеме. Через 3-7 дней после снятия аппарата ограничений трудоспособности не было. 21 (11,7 %) больному после снятия гипсовой повязки в течение 3-4 недель назначали восстановительное лечение в связи с постиммобилизационной контрактурой в голеностопном и коленном суставах, отеками после физической нагрузки.

У 2 (2,9 %) из 69 больных, оперированных в связи с ложными суставами, после снятия аппарата внешней фиксации сохранялась стойкая контрактура голеностопного сустава (общий объем сгибания и разгибания составил 45 ) и отеки после физической нагрузки. Восстановительное лечение продолжено до 8 месяцев. Ближайшие результаты лечения признаны неудовлетворительными. У 2 (2,9 %) больных с ложными суставами и 2 (1,8 %) пациентов с переломами нижней трети диафиза большеберцовой кости после преждевременного демонтажа аппарата внешней фиксации иммобилизация гипсовой повязкой не обеспечила полноценного обездвиживания костных отломков, сращение наступило за счет периостальной мозоли. У пациентов в течение 10-12 месяцев сохранялся остеопороз, отеки после нагрузки. Результаты лечения признаны удовлетворительными.

Рис. 2. Фото рентгенограмм пациента К., 34 лет: а – через 5 месяцев после интрамедуллярного остеосинтеза, перелом стержня; б – через 3 месяца после комбинированного остеосинтеза и пластики костного дефекта; в – через 9 месяцев после демонтажа аппарата внешней фиксации; г - функциональный результат лечения

У 65 (94,2 %) больных с ложными суставами и 109 (98,2 %) пациентов с переломами (в т.ч. у 15 больных после преждевременного демонтажа аппарата внешней фиксации с последующей иммобилизацией конечности гипсовой повязкой) результаты лечения оценены как хорошие. Костные отломки срослись в анатомически правильном положении, движения в суставах, сила мышц соответствовали здоровой конечности. Пациенты вернулись к привычному для них образу жизни, жалоб не предъявляли.

Накостные конструкции с эффектом памяти формы удаляли у детей и молодых пострадавших с отсутствием окостенения эпифиза через 2-3 недели после констатации факта сращения костных фрагментов и демонтажа аппарата Илизарова (3 (1,7 %)). Такая же тактика использована у 15 (8,3 %) кадровых военных.

В проекции накостной конструкции, которую определяли по предварительно выполненной рентгенограмме или интраоперационно с помощью ЭОП, через разрез не более 30 мм осуществляли доступ к накостному устройству. Поскольку остеосинтез поврежденной кости был стабильным избыточной костной мозоли, значительной рубцовой капсулы мы не наблюдали. Фиксатор охлаждали струей физиологического раствора до +1÷3 С. В щель между костью и фиксатором вводили леватор (или однозубый крючок), конструкцию, ставшую пластичной после охлаждения, легко разгибали и выводили из раны.

У подавляющего большинства пациентов (162 (90,0 %)) удаление конструкций было нецелесообразным. Результаты наблюдений в течение 5-10 лет свидетельствуют об отсутствии патологического воздействия на окружающие ткани со стороны имплантатов.

Анализ литературы по лечению пострадавших с диафизарными переломами и ложными суставами костей голени свидетельствует, что у 58,6-65,3 % пациентов с диафизарными повреждениями костей голени наблюдаются спиральные и оскольчатые переломы (А1, В1, С1). Консервативные методы лечения неэффективны в 49,5-52,6 % случаев и в связи с длительным сроком реабилитации с непредсказуемым результатом не приветствуются страховыми компаниями. Последние 20 лет наблюдается устойчивая тенденция к расширению показаний к хирурги- ческому лечению переломов диафиза костей голени [2, 3].

Фиксация большеберцовой кости у пациентов с переломами А1, А2, В1 и С интрамедуллярным стержнем, в т.ч. блокированным и расширяющимся гвоздем (закрытым или открытым методом), обеспечивая шинирование на протяжении большеберцовой кости, исключает адаптацию костных фрагментов по ширине. У 11,8-20,9 % больных со спиральными и оскольчатыми переломами после интрамедуллярного остеосинтеза наблюдаются несращения [1, 7].

Накостный остеосинтез является наиболее травматичным. У пациентов с остеопорозом для защиты винтов от преждевременной миграции необходима дополнительная фиксация голени стержневым аппаратом. В 16,8-18,2 % случаев, особенно у больных с переломами в нижней трети большеберцовой кости, наблюдаются пролежни, остеомиелит, несращения [7].

У пациентов с оскольчатыми, косыми, спиральными переломами диафиза костей голени наиболее оптимальным является метод чреско-стного остеосинтеза с использованием аппарата Г.А. Илизарова. Обеспечивается возможность ранних осевых нагрузок и движений в суставах. Однако в связи с недостаточно квалифицированной курацией пациентов на амбулаторном этапе лечения, из-за воспаления мягких тканей в области спиц аппарат внешней фиксации вынужденно демонтируют до сращения костных фрагментов. Точная одномоментная репозиция костных фрагментов при выполнении чрескост-ного остеосинтеза по экстренным показаниям не всегда эффективна [1, 4, 5].

Метод комбинированного остеосинтеза с применением межфрагментарной компрессии костных отломков стягивающими скобами и продольное шинирование поврежденной конечности аппаратом Г.А. Илизарова обеспечивает одномоментную репозицию и прочную фиксацию костных отломков. Предотвращается вторичное смещение костных фрагментов при досрочном удалении спиц. У 94,2 % пациентов с ложными суставами и 109 (98,2 %) - с переломами диафиза костей голени получены хорошие результаты лечения. Таким образом, использование стягивающих скоб с эффектом памяти формы увеличивает эффективность чрескостно-го остеосинтеза.

ВЫВОДЫ

-

1. Чрескостный остеосинтез в сочетании с межфрагментарной компрессией костных отломков стягивающими скобами обеспечивает прочную стабилизацию костей голени на весь период сращения.

-

2. Применение комбинированного остеосинтеза с использованием аппарата внешней

фиксации и стягивающих скоб с эффектом памяти формы позволяет достичь сращения костных фрагментов в анатомически правильном положении у 94,2 % больных с ложными суставами и у 98,2 % пациентов с диафизарными переломами костей голени.