Лечение гигантоклеточных опухолей в области коленного сустава

Автор: Горячев А.Н., Резник Леонид Борисович, Гейко Алексей Иванович, Еремеев Олег Владимирович, Тютюников Александр Валерьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Обобщен опыт лечения 98 больных с гигантоклеточными опухолями дистального отдела бедра и проксимального отдела большеберцовой кости доброкачественного течения. Диагностика основывалась на данных клиники, лучевых методах (рентгенография, КТ, МРТ), а также морфологических данных. Хирургическое лечение состояло в выполнении органосохраняющих операций. Низкая частота рецидивов позволяет считать основным методом лечения гигантоклеточных опухолей костей с доброкачественным течением резекцию опухоли. При литическом характере течения опухоли показана резекция сегмента конечности и замещение его онкологическим эндопротезом.

Гигантоклеточная опухоль, дистальный отдел бедра, проксимальный отдел большеберцовой кос-ти, резекция опухоли, онкологический эндопротез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121403

IDR: 142121403

Текст научной статьи Лечение гигантоклеточных опухолей в области коленного сустава

Гигантоклеточные опухоли (Международная гистологическая классификация костных опухолей) являются доброкачественными, но прогрессирующими агрессивными костными новообразованиями. Они состоят из веретенообразных и овоидных клеток с многочисленными гигантскими клетками по типу остеокластов, равномерно распределенных по опухолевой ткани. Опухоль возникает чаще у лиц в возрасте до 30 лет, поражает эпифиз и метафиз трубчатой кости, на их долю приходится до 5 % всех первичных опухолей костей. По данным литерату- ры, основным методом лечения гигантоклеточных опухолей является хирургический [1, 3]. Применявшееся лучевое лечение [4] в настоящее время практически оставлено вследствие непредсказуемого исхода, длительной перестройки облученных тканей, длительных сроков иммобилизации конечности, ведущих к потере функции коленного сустава.

Цель исследования: изучить ближайшие и отдалённые результаты хирургического лечения больных с гистологически подтверждёнными вариантами гигантоклеточной опухоли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находились 98 больных с гигантоклеточными опухолями проксимального отдела большеберцовой и дистального отдела бедренной кости. Первичная диагностика основывалась на данных клиники (боль, припухлость, местное повышение температуры, нарушение функции конечности) и лучевых методов рентгенография, КТ, МРТ. Дифференциальная диагностика проводилась с аневризмальными и солитарными костными кистами, фиброзной дисплазией, бурой опухолью гипертиреоидизма и даже с хондро- и остеогенной саркомой. КТ, МРТ позволяли уточнить локализацию, распространённость опухолевого процесса и состояние стенок костных опухолей, а также спланировать объём и характер оперативного вмешательства (резекция опухоли, сегментарная резекция, ампутация).

Всем больным выполнялась дооперационная биопсия. При выборе методики биопсии пункционная и трепанобиопсия подкупают простотой и доступностью, однако малый объем полученного материала и неуверенность в результате морфоло- гического заключения снижает их значимость. Для получения достоверных результатов морфологического исследования предпочтительна до-операционная открытая биопсия с обязательным поиском наиболее агрессивных участков опухоли. Доступ осуществляли в зоне предполагаемого последующего оперативного вмешательства, под жгутом. Кроме того, для минимизации отрицательных последствий биопсии на окружающие ткани костную полость вскрывали путём выкраивания костного фрагмента с сохранением мягкотканой ножки. После забора тканей для морфологического исследования место биопсии обрабатывали спиртом и 5 % раствором йода, после чего костный лоскут помещали на место.

При определении характера процесса мы выделяли три основные формы: доброкачественную, литическую и злокачественную [1] . В группе из 98 пациентов, находившихся под нашим наблюдением, доброкачественный характер течения гигантоклеточной опухоли отмечен у 78 больных, литический – у 12, злокачественный – у 8 больных.

Основными хирургическими методами лечения доброкачественных гигантоклеточных опухолей проксимального отдела большеберцовой и дистального отдела бедренной кости были краевая резекция или резекция в границах опухоли. После расширенного иссечения биопсийного рубца над опухолью откидывали костный фрагмент в виде фартука. Мягкотканный компонент опухоли удалялся с применением кюретажа. Недостатком этого приёма [1] является отсутствие радикальности, поскольку часть опухолевых клеток остается на стенках костной полости. Для усиления санирующего эффекта после выполнения кюретажа полость обрабатывали фрезой, что обеспечивало условную радикальность операции. В случае расположения опухоли в субхондральной зоне вблизи суставного хряща особое внимание уделяли его сохранению. Необходимость такого подхода, на наш взгляд, обусловлена, с одной стороны, желанием сохранить сустав, а с другой способностью хрящевой ткани блокировать распространение опухоли на элементы сустава, и в своей практике мы не наблюдали такого распространения. После резекции полость промывали физиологическим раствором, вакуумировали, обрабатывали спиртом и 5 % раствором йода. Поскольку используемые мероприятия не в состоянии обеспечить достаточного абла-стического эффекта, с целью его достижения нами применялась обработка полости высокам-плитудным низкочастотным ультразвуком частотой 42 кГц. Возникающие в процессе ультразвуковой обработки кавитации, ультразвуковые микропотоки и течения удаляют опухолевые клетки не только с поверхности кости, но и из приповерхностного слоя губчатой кости.

После высокоинтенсивной ультразвуковой обработки полость заполняли пластическим материалом.

Рис. 1. Ультразвуковая обработка полости после резекции опухоли

В группе из 78 больных с доброкачественным характером течения опухолевого процесса всем пациентам операция выполнялась согласно описанной технологии с обязательным применением ультразвуковой обработки полости после выполнения её кюретажа. Для заполнения образовавшейся полости использовали различные материалы.

Современная реконструктивная хирургия располагает разными пластическими материалами для заполнения костных полостей как биологически инертными, включая акриловый костный цемент [3] , пористую керамику, пористый никелид титана [5] , так и биодеградирующими, такими как аутотрансплантаты, деминерализованные аллотрансплантаты, структурные аллотрансплантаты (Tutoplast), ксенотрансплантаты, кальций-фосфатные комплексы [6] , композитные биодеградирующие материалы (Ignite, Miig, Allomatrix, Osteoset).

В группе оперированных нами больных у 35 для замещения полости использованы костные аутотрансплантаты. Деминерализованные костные аллотрансплантаты у 11 больных, у 16 больных дефекты замещались структурным костным алло-материалом «Tutoplast», и у 12 больных проведена имплантация пористого никелида титана. В трёх случаях замещение полости выполняли с использованием пористой керамики, у одного больного был применён отечественный кальций фосфатный препарат «Коллапан».

В случае выявления литического характера опухоли методом выбора для хирургического лечения являлись радикальные операции, заключавшиеся в резекции поражённого сегмента и замещении дефекта онкологическим эндопротезом, либо ампутации. В этой группе нами у 11 больных с литической формой течения выполнено тотальное замещение резекционных дефектов онкологическими эндопротезами. Ещё в одном случае в процессе подготовки к операции произошло озло-качествление опухоли, и в ходе операции было обнаружено метастазирование процесса. Хирур- гическая тактика была изменена и выполнена ампутация конечности на уровне верхней трети бедренной кости.

У 8 больных с гистологически подтверждён ным первично злокачественным течением опу холи выполнены ампутации конечности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Значительное количество разработанных и применяемых сегодня материалов для замещения полостей, остающихся после внутрикостной резекции гигантоклеточной опухоли, ставит перед ортопедом вопрос о выборе, исходя из преимуществ того или иного материала, показаний к применению, эффективности.

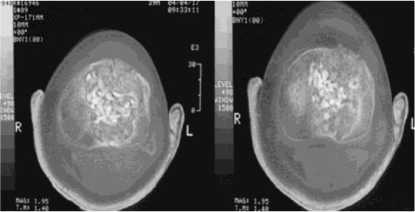

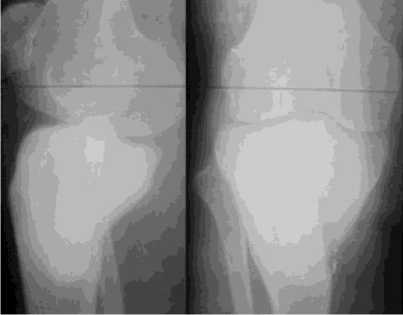

Рис. 2. Больной Ш. Рентгенография правого коленного сустава. Гигантоклеточная опухоль проксимального отдела большеберцовой кости

К преимуществам использования костных аутотрансплантатов мы отнесли быструю перестройку, невысокий риск развития местных инфекционных осложнений, достаточную механическую прочность. При разрушении опухолью субхондрального слоя аутотрансплантация абсолютно показана для укрепления изнутри суставной поверхности хряща. К недостаткам метода отнесем дополнительную травму при заборе материала и ограниченный объем трансплантата. У 35 больных, прооперированных с применением аутотрансплантатов, отмечен положительный результат с быстрой перестройкой кости.

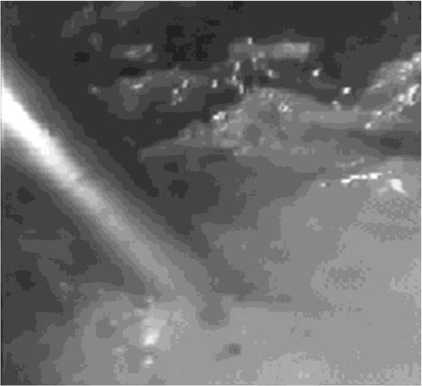

Рис. 3. Больной Ш. Данные МРТ проксимального отдела большеберцовой кости правой голени. Гигантоклеточная опухоль проксимального отдела большеберцовой кости

Использование деминерализованных костных аллотрансплантатов не сопровождается дополнительной травмой и ограничением объема кости, однако прочностные и структурные возможности таких трансплантатов уступают аутокостным. А отсутствие механической прочности, в свою очередь, ограничивает их использование при замещении костных дефектов, особенно субхондральных. Так, у 8 из 11 больных, которым применялась данная методика, в дополнение использовались другие материалы, обладающие механической прочностью

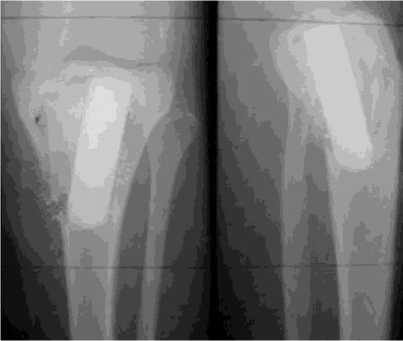

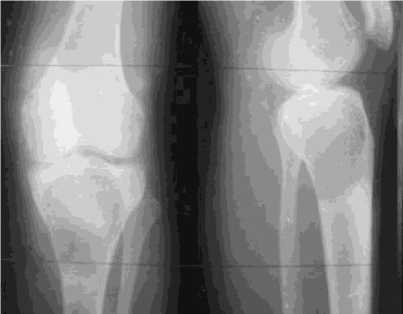

Рис. 4. Больной Ш. 16 месяцев после операции. Рентгенография правого коленного сустава. Результаты замещения дефекта и перестройки костной ткани

Биологическим материалом, обладающим достаточной механической прочностью, является структурный костный материал «Тутопласт», обладающий, к тому же, возможностью активной перестройки в ранние сроки, что нашло подтверждение в нашем опыте. В качестве примера приводим больного Ш. с поражением проксимального отдела большеберцовой кости. На рисунке 2 представлены данные рентгенографии на этапе предоперационного обследования. Представленные на рисунке 3 данные МРТ указывают на субхондральное распространение опухоли.

Рис. 5. Больной Ш. Данные КТ проксимального отдела большеберцовой кости правой голени. Результаты замещения дефекта и перестройки костной ткани

Больному выполнена внутрикостная резекция проксимального отдела правой большеберцовой кости с замещением дефекта аллокостным препаратом «Тутопласт» в виде костных чипсов. В послеоперационном периоде рецидива опухоли не отмечалось. На рисунке 4 представлены данные рентгенографии этого больного через 16 месяцев после операции, а на рисунке 5 данные компьютерной томографии области правого коленного сустава. Произошла перестройка костного трансплантата.

Неорганические материалы использовались нами реже. В случае замещения большого дефекта проксимального отдела большеберцовой кости небиодеградирующими материалами дополнительно использовали аутотрансплантат, размещая его субхондрально, что обеспечивало сохранность хряща. В 10 случаях из 12 имплантаций пористого никелида титана нами применялась такая хирургическая тактика. Применение пористой керамики в 2 случаях также успешно сочетали с костной аутотрансплантацией. С целью иллюстрации такой тактики приводим следующее клиническое наблюдение

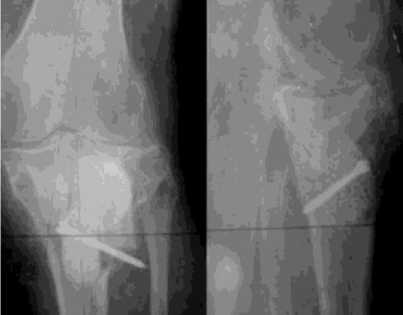

Больному Н. по поводу гигантоклеточной опухоли доброкачественного течения (рис. 6) выполнена внутрикостная резекция и получена полость значительных размеров, «крышей» которой явился хрящ плато большеберцовой кости без костной поддержки. Для заполнения полости, сохранения формы и механической устойчивости хряща большеберцовой кости нами использовано сочетание пористого никелида титана и аутотрансплантата из гребня подвздошной кости (рис. 7). Через 18 месяцев после операции у больного отмечено сохранение суставной поверхности большеберцовой кости и перестройка аутотрансплантата вокруг стержня из пористого никелида титана (рис. 8).

Рис. 6. Больной Н. Рентгенография правого коленного сустава. Гигантоклеточная опухоль большеберцовой кости

Рис. 7. Больной Н. Рентгенография правого коленного сустава после операции. Замещение полости аутотрансплантатом и стержнем из пористого никелида титана

Рис. 8. Больной Н. Рентгенография правого коленного сустава через 18 месяцев после операции. Перестройка костной ткани вокруг имплантата

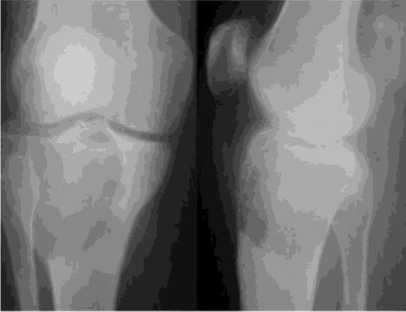

Таким образом, при поражении субхондральной кости важным элементом хирургического вмешательства мы считаем формирование субхондральной поддержки, сохраняющей целостность плато большеберцовой кости под нагрузкой. Такая технология использовалась нами и в случае применения керамических имплантатов. У больного К. с субтотальным поражением проксимального отдела левой большеберцовой кости (рис. 9.) для замещения дефекта была использована структурированная пористая керамика и аутокостный трансплантат (рис. 10).

Рис. 9. Больной К. Рентгенография левого коленного сустава. Гигантоклеточная опухоль большеберцовой кости

Рис. 10. Больной К. Рентгенография левого коленного сустава после операции. Замещение полости пористой керамикой и костным аутотрансплантатом

Через 4 года произошла остеоинтеграция в керамический трансплантат и перестройка костного аутотрансплантата (рис. 11). Рецидива заболевания не отмечено.

Рис. 11. Больной К. Рентгенография левого коленного сустава через 4 года после операции. Перестройка аутотрансплантата, остеоинтеграция керамики

При литическом характере течения опухолевого процесса стенки костной полости могут разрушаться. Тогда необходима резекция суставного конца дистального отдела бедра [2] или проксимального отдела большеберцовой кости [3] . Дефект после резекции замещается онкологическим эндопротезом коленного сустава. Мы имеем опыт замещения дефекта после резекции большеберцовой кости индивидуальными эндопротезами «Феникс» (9 больных), а после резекции дистального суставного конца бедра – индивидуальными онкологическими эндопротезами «W.Link» (2 наблюдения). В качестве клинического примера приводим следующее наблюдение.

Больному В. с поражением проксимального отдела большеберцовой кости и разрушением суставного хряща (рис. 12), с гистологически подтвержденной литической формой течения гигантоклеточной опухоли выполнена резекция проксимального отдела большеберцовой кости на длину до 15 см с замещением дефекта индивидуальным онкологическим эндопротезом (рис. 13). Результаты операции оценены нами как удовлетворительные, через год после операции стояние элементов эндопротеза удовлетворительное (рис. 14).

При литической форме поражения большеберцовой кости после выполнения эндопротезирования у 5 больных со сроком наблюдения до 10 лет мы получили хороший результат, в четырёх случаях понадобилось ревизионное вмешательство по поводу расшатывания эндопротеза. При использовании эндопротезов «W.Link» в одном случае получена септическая нестабильность эндопротеза с последующей установкой спейсера. В другом случае результат операции в сроки до 8 лет удовлетворительный.

Рис. 12. Больной В. Рентгенография правого коленного сустава. Гигантоклеточная опухоль большеберцовой кости

Рис. 13. Больной В. Резекция проксимального отдела большеберцовой кости. Имплантация онкопротеза

Рис. 14. Больной В. Рентгенография правого коленного сустава. Результаты онкологического эндопротезирования через 1 год после операции

Основной задачей ортопеда при выполнении резекции гигантоклеточной опухоли в проксимальном отделе большеберцовой кости и дистальном отделе бедра считаем сохранение функции коленного сустава. Однако на период заживления послеоперационной раны необходима иммобилизация конечности. После снятия швов разрешаются сначала пассивные, а затем активные движения в коленном суставе. Умеренные нагрузки на ногу разрешаются через 4-6 недель с постепенным увеличением.

Таким образом, после резекции опухоли у 98

больных положительные исходы отмечены у 95. Рецидив опухоли имеет место у одного больного, у которого выполнена интраоперационная биопсия, констатировано озлокачествление процесса и в итоге выполнена ампутация на уровне верхней трети бедренной кости. Ещё у 1 больного выполнена ампутация по поводу септической нестабильности эндопротеза, у 1 больного произошел перелом ножки эндопротеза, конечность неопорная.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностика и лечение гигантоклеточных опухолей является серьёзной проблемой, обусловленной гистологической вариабельностью их течения, что подтверждает опыт лечения 98 больных с гигантоклеточными опухолями дистального отдела бедра и проксимального отдела большеберцовой кости. Такие опухоли характеризуются прогрессирующим агрессивным течением. Диагностика основывается на данных клиники, лучевых методах (рентгенография, КТ,

МРТ) и морфологии. Основным методом лечения при доброкачественном течении процесса являются органосохраняющие операции (краевые и внутриопухолевые резекции кости). Современная реконструктивная ортопедия располагает обширным выбором пластических материалов для заполнения полостей после резекции опухоли, а правильный выбор таких материалов обеспечивает хорошие долговременные результаты.

ВЫВОДЫ

-

1. Доброкачественные варианты течения ги-гантоклеточныой опухоли нуждаются в хирургическом лечении в объёме внутрикостной резекции.

-

2. Для замещения дефектов и полостей, образующихся после удаления опухоли, с положительным результатом могут применяться различные пластические материалы.

-

3. С целью субхондральной поддержки сус-

- тавной поверхности в проксимальном отделе большеберцовой кости рекомендуется использовать костные аутотрансплантаты.

-

4. Литический вариант течения гигантоклеточной опухоли с истончением кортикального слоя и наличием мягкотканного компонента требует выполнения радикального оперативного вмешательства, включая сегментарную резекцию кости и эндопротезирование.