Лечение хронического остеомиелита длинной трубчатой кости с применением метода Илизарова и костной аутопластики

Автор: Слободской А.Б., Барабаш А.П., Осинцев Е.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 3, 2005 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический разбор случая открытого перелома лучевой и локтевой костей, в результате которого развился хронический остеомиелит лучевой кости с большим дефектом поражения и инфицированный ложный сустав локтевой кости, в связи с дефектами в лечебной тактике Описаны принципы активной хирургической тактики лечения данной категории пострадавших с применением костной аутопластики и чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизарову. Отображены основные принципы консервативной терапии данной категории пострадавших.

Хронический остеомиелит, чрескостный остеосинтез, костная аутопластика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120832

IDR: 142120832

Текст научной статьи Лечение хронического остеомиелита длинной трубчатой кости с применением метода Илизарова и костной аутопластики

The clinical analysis was made in the case of open fracture of radius and ulna, as a result of which chronic osteomyelitis of radius with an extensive defect of involvement developed and also infected ulna pseudoarthrosis appeared due to the defects of the tactics of treatment. The principles of the active surgical tactics of treatment for such patients are described with use of bone autoplasty and transosseous osteosynthesis according to G.A. Ilizarov. The main principles of conservative therapy for the patients are given. Keywords : chronic osteomyelitis, transosseous osteosynthesis, bone autoplasty.

Посттравматический остеомиелит, по данным литературы, осложняет течение скелетной травмы в 3-33 % случаев [1, 2, 6]. При тяжелых открытых и огнестрельных переломах эти цифры достигают 25-56 % [8]. Неудовлетворительные результаты лечения хронического остеомиелита в 21,6-33 % служат причиной образования ложных суставов и дефектов костей [3, 4, 5, 7]. Мы хотим привести случай успешного лечения тяжелого посттравматического остеомиелита костей предплечья (после открытого диафизарного перелома), развившегося в результате грубых ошибок в лечебной тактике.

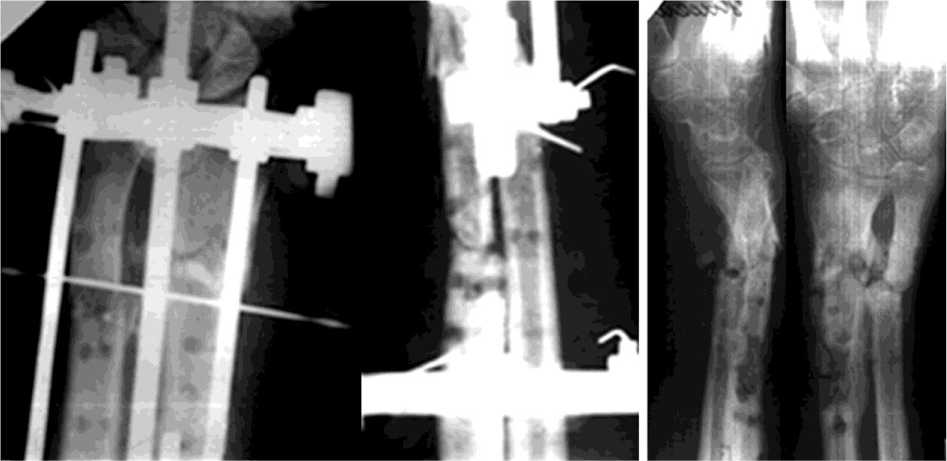

Больной Х., 45 лет, ИБ № 1718, поступил в травматологическое отделение 16 Центрального военного специализированного госпиталя МО РФ 07.04.2003 г. Диагноз: неправильно сросшийся перелом правой лучевой кости на границе средней и нижней трети, осложненный хроническим остеомиелитом, свищевая форма, ложный тугоподвижный инфицированный сустав правой локтевой кости на границе средней и нижней трети. Из анамнеза установлено, что более 1 года назад – 09.03.2002 г. получил травму – открытые переломы правой лучевой и локтевой костей на границе средней и нижней трети со смещением отломков (рис. 1). В этот же день поступил в травматологическое отделение одной из ЦРБ области. Выполнена ПХО ран, которая заключа- лась в наложении швов на кожу. Иммобилизация гипсовой лонгетой. Через 14 суток операция – комбинированный погружной остеосинтез пластинами и спицами Киршнера (рис. 2). Послеоперационный период осложнился развитием нагноения операционной раны, швы сняты. На 21-е сутки металлоконструкции удалены, выполнен внеочаговый остеосинтез (рис. 3), послеоперационные раны велись открытым путем. Стационарно больной лечился более трех месяцев, затем амбулаторно по поводу хронического остеомиелита свищевой формы без какого-либо эффекта. Через год после травмы поступил в 16 ЦВСГ МО РФ. При обследовании установлен диагноз: неправильно сросшийся перелом правой лучевой кости на границе средней и нижней трети, осложненный хроническим остеомиелитом свищевой формы, ложный тугоподвижный инфицированный сустав правой локтевой кости на границе средней и нижней трети (рис. 4). Установлено, что остеомиелитический процесс в лучевой кости простирается на значительную площадь, зона деструкции занимает 11 см. Проведено комплексное обследование, включающее идентификацию возбудителя раневой инфекции и чувствительность к антибиотикам. 10.04.2003 г. выполнена операция – резекция правой лучевой кости на протяжении 13 см (+ по 1 см здоровой кости проксимально и дистально), некрсеквест- рэктомия, компрессионный чрескостный остеосинтез костей правого предплечья, приточноаспирационное дренирование раны (рис. 5). Послеоперационный период протекал гладко и на пятые сутки выполнена вторая операция – костная аутопластика правой лучевой кости правой малоберцовой костью (рис. 6, 7). Аппарат переведен в режим компрессии. Через 3 месяца аппарат демонтирован. Консолидация отломков лучевой кости в проксимальной и дистальной части полная, ложный сустав локтевой кости консолидировался (рис. 8). Рентгенограммы того же больного через 1,5 года после костной пластики (рис. 9). Рецидива гнойного процесса не наблюдалось. На рисунке 10 – больной на 15-е сутки после операции костной аутопластики правой лучевой кости правой малоберцовой костью. На рисунке 11 – больной в день демонтажа аппарата Илизарова.

Рис. 1. Переломы правой лучевой и локтевой костей на границе нижней и средней трети

Рис. 2. Погружной остеосинтез переломов лучевой и локтевой костей

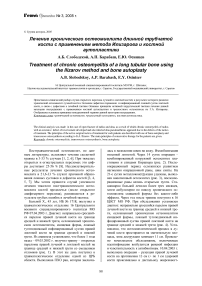

Рис. 3. Чрескостный остеосинтез переломов лучевой и локтевой костей

Рис. 4. Исход лечения неправильно сросшийся перелом лучевой кости, осложненный хроническим остеомиелитом, инфицированный ложный сустав локтевой кости

Рис. 5. Резекция лучевой кости, чрескостный остеосинтез

Рис. 6. Забор малоберцовой кости для трансплантата

Рис. 7. Аутопластика лучевой кости Рис. 8. Консолидация отломков че- Рис. 9. Рентгенологическая рез 3 месяца картина через 1,5 года

Рис. 10. Больной на 15-е сутки после костной аутопластики

Рис. 11. Больной на 90-е сутки после операции в день демонтажа аппарата

Кроме оперативных пособий в процессе лечения больной получал следующую терапию. За сутки до операции резекции правой лучевой кости и внеочагового чрескостного компресси- онно-дистракционного остеосинтеза (ВЧКДО) костей правого предплечья аппаратом Г.А. Илизарова больному выполнена интраоперационно катетеризация плечевой артерии в верхней трети плеча. Инфузионная терапия продолжалась в течение 20 суток (8 сут. по артериальному катетеру, а затем, после его торомбоза, через центральную вену). Она включала введение меронема по 1,0 4 раза в сутки в течение 10 суток, инфузионные среды, улучшающие реологические свойства крови и микроциркуляцию (растворы глюкозы, сбалансированные кристаллоидные растворы, реополиглюкин, трентал, альбумин и т.д.); вазоактивные препараты (новокаин, папаверин, но-шпа); антикоагулянты и анти-тромботические препараты (фраксипарин по 6 мг 1 раз в сут.); ингибиторы протеолитичсских ферментов (контрикал до 100000 ед. в сут.); препараты, оптимизирующие метаболизм тканей (солкосерил, актовегин); иммуномодулля-тор имунофан по 1,0 в/м в течение 10 суток. Кроме того, больной получил 25 сеансов ГБО, причем в первые трое суток после операции по 2 раза в день. В течение 10 дней больной получал чрескожное лазерное облучение крови. Источником низкоинтенсивного лазерного излучения являлась лазерная терапевтическая установка на базе гелий-неонового лазера ЛГН-111 (с длиной волны излучения 633 нм, мощностью на выходе из световода не менее 25 мВт).

В рассматриваемом клиническом случае вполне возможно было бы избежать развития остеомиелита, если бы не ряд серьезных ошибок, допущенных на ранних этапах лечения больного. Ими, в частности являются: нарушение правил ПХО открытых переломов длинных трубчатых костей (не выполнена декомпрессивная фасциотомия, без дренирования рана ушита наглухо, неадекватная иммобилизация переломов гипсовыми лонгетами); операция погружного остеосинтеза, не совсем приемлемая при лечении открытых переломов длинных трубчатых костей, выполнена только на 14-е сутки, да и то с грубыми техническими дефектами (см. рис. 2). Операция чрескостного остеосинтеза выполнена несвоевременно и также с дефектами (см. рис. 3). Адекватной консервативной терапии как открытого перелома костей предплечья, так и развившегося впоследствии остеомиелита не проводилось.

Таким образом, наше клиническое наблюдение тяжелой формы посттравматического остеомиелита отражает активную хирургическую тактику: лечение должно быть возможно ранним, проводиться по принципу «все и сразу» и включать как радикальную хирургическую тактику, так и современные средства консервативной терапии.