Лечение кожного актиномикоза ягодичной и крестцово-копчиковой областей после рутинного иссечения эпителиально-копчикового хода. Клиническое наблюдение

Автор: Шарапова В.Э., Халидов О.Х., Эмирасланов Ф.Л., Фомин В.С.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 3 (93), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Кожный актиномикоз – это редкая гранулематозная бактериальная инфекция, которая обычно начинается в перианальной области. Описание клинического случая. В статье описывается клинический случай, при котором пациент после рутинного иссечения пилонидальной кисты и эпителиально-копчикового хода обратился с инфицированной послеоперационной раной к нам. Наша цель – ознакомить хирургов с диагностикой и лечением актиномикоза при отсутствии клинических проявлений на других участках кожи, поскольку в специальной литературе этот вопрос отражен недостаточно подробно. Акцентировать внимание на важность визуализации до иссечения пилонидальной кисты и настороженность при визуализации гранулем интраоперационно. Опираясь на современные данные о хирургическом и терапевтическом лечении актиномикоза, мы провели широкое иссечение краёв инфицированной раны и зоны инфильтрации с гранулемами, а также иссекли остаточный эпителиальный ход. Послеоперационный период протекал без осложнений. Результаты. В течение 12 месяцев после операции рецидива заболевания у пациента не отмечено.

Актиномикоз, широкое хирургическое иссечение, гипергрануляции, пилонидальная болезнь, эпителиально-копчиковый ход, инфицированная рана

Короткий адрес: https://sciup.org/142245644

IDR: 142245644 | УДК: 616.34-002.828/616.36-002.828/616-089.168.1-06/611.711.8 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-3-172-177

Текст научной статьи Лечение кожного актиномикоза ягодичной и крестцово-копчиковой областей после рутинного иссечения эпителиально-копчикового хода. Клиническое наблюдение

Актиномикоз – это хроническая гранулематозная бактериальная инфекция, вызываемая бактериями рода Actinomyces, обитающими в пищеварительном и половом трактах. Чаще всего заболевание поражает шейно-лицевую область, но могут быть поражены и другие анатомические области в брюшной полости, грудной клетке и центральной нервной системе. Дифференциальная диагностика включает неоплазию, мицетому, туберкулез и нокардиоз.

Золотым стандартом диагностики является длительное культивирование глубоких образцов в анаэробной среде. Микроорганизмы, выделенные из очагов актиномикотических повреждений у человека, принадлежат к резидентной или транзиторной врожденной микрофлоре слизистых оболочек [1, 2]. В статье описывается клинический случай обращения в стороннюю медицинскую организацию для иссечения эпителиального копчикового хода с нетипичным клиническим течением, проведение там оперативного вмешательства без визуализации ( МРТ), посева и гистологии и обращения к нам с осложнениями в виде инфицированной послеоперационной раны с гранулемами. Наша цель ознакомить хирургов с диагностикой и лечением актиномикоза при отсутствии клинических проявлений на других участках кожи, вновь заострить внимание на предоперационной визуализации и важности обязательного гистологического исследования операционного материала [3, 4].

Клиническое наблюдение

Пациент Р., мужчина 32 лет. Обратился пациент с жалобами на наличие инфильтрата со свищевым ходом в области копчика. Сопутствующие заболевания – хроническая анальная трещина.

Из анамнеза – неоднократные вскрытия нагноившейся пилонидальной кисты.

При осмотре общее состояние оценили как средней степени тяжести. Данные общего осмотра, клинических показателей дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем соответствовали норме.

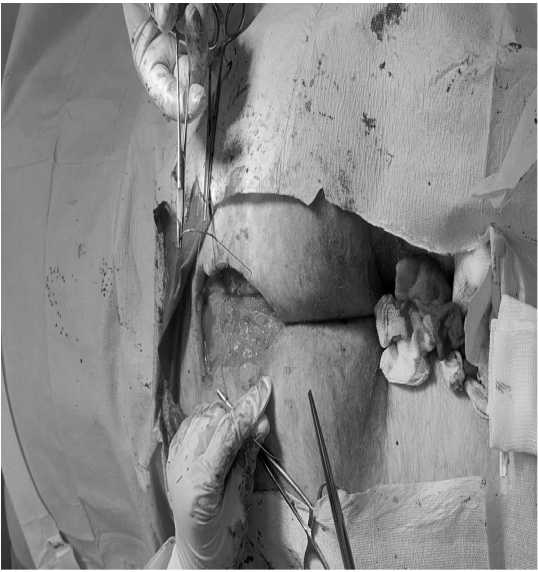

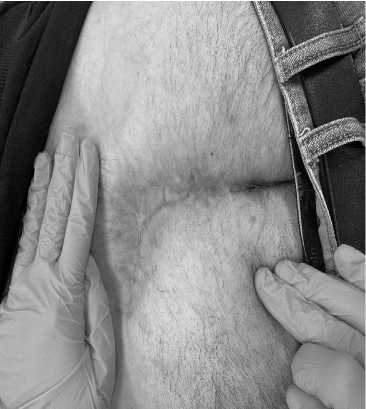

Локальный статус: визуализируется дефект кожи с кал-лезными синюшными краями 3*3 см, дно раны – подкожножировая клетчатка с единичными серо-желтыми округлыми гранулемами размерами до 0,03 см, кожные покровы в области копчика вокруг багрово-синюшной окраски, инфильтрированы. Ниже, в межъягодичной области визуализируется свищевой ход, размером до 0,1 см в диаметре с умеренным серозно-гнойным отделяемым при надавливании (рис. 1).

Рис. 1. Локальный статус. Свищ в области копчика в момент первого обращения пациента

Fig. 1. Local status. A fistula in the coccyx area at the time of the patient’s first treatment

Срочно выполненные при поступлении лабораторные исследования каких-либо отклонений от нормы не показали. Пациенту в плановом порядке было назначено МРТ крестцово-ягодичной области. Далее пациент по экономическим причинам выбрал иную клинику, в которой запроса на МРТ и визуализацию перед операцией не было. Была проведена операция по иссечению эпителиально-копчикового хода с ушиванием раны единичными швами. Через 2 недели после выполнения оперативного вмешательства вновь обратился к нам с жалобами на гнилостный запах, расхождение краев раны (рис. 2).

Рис. 2. Локальный статус. Инфицированная рана после оперативного вмешательства по поводу пилонидальной кисты Fig. 2. Local status. An infected wound after surgery for a pilonidal cyst

крестцово-копчиковая связка. В итоге послеоперационная рана составила до 31х15 см (рис. 3).

Рис. 3. Рана после иссечения очагов актиномикоза интраоперационно

Fig. 3. Wound after excision of actinomycosis foci intraoperatively

В течение 2 недель пациент не посещал клинику, в которой провели оперативное вмешательство, рекомендации не выполнял. Антибиотикотерапия не была назначена.

В момент повторного обращения локальный статус: в области копчика визуализируется послеоперационная рана (зияющая) шириной 13 см, длиной 30 см, глубиной 3,5 см. Инфильтрация умеренная. Гиперемия, гипертермия кожи умеренная. Швы несостоятельны, в ране нити фибрина, в стенках серо-желтые гранулемы. В ране резиновые дренажи, обширные поверхностные некрозы, зловонный запах. Отделяемое умеренное гнойное.

Пациент подписал информированное добровольное согласие на проведение оперативного вмешательства, фотофиксацию всех этапов лечения и публикацию материалов в общедоступных медицинских источниках.

Диагноз: Пилонидальная киста с нагноением. Эпителиально-копчиковый ход. Актиномикоз ягодичных и копчиковой областей.

Лечение: После МРТ визуализации было отмечено наличие остаточного эпителиально-копчикового хода ближе к анусу. Было решено провести оперативное вмешательство с целью удаления пораженных тканей и иссечению остаточного эпителиально-копчикового хода и закрытия раны местными тканями. В планах было использование NPWT и аутодермопластики, но после интраоперационной ревизии данный метод был отвергнут ввиду возможности использования сугубо местных тканей.

После обработки операционного поля свищевые ходы прокрашены раствором бриллиантовой зелени и раствором перекиси водорода 3 %. Окаймляющими разрезами иссечены очаги актиномикоза объемом около 30х12 см. Дном раны является

С учётом размера послеоперационной раны, принято решение формировать кожные лоскуты и делать пластику местными тканями с оставлением частично открытой операционной раны. Окружающие ткани мобилизованы тупым и острым путем. Гемостаз по ходу операции. Наложение узловых швов с подшиванием к крестцово-копчиковой связке. Оставлена послеоперационная рана размером 5,0*6,0 см наложена асептическая давящая повязка. Через двое суток сняли давящую повязку. Участков ишемии не было обнаружено (рис. 4).

Рис. 4. Вид раны через 2 суток после операции

Fig. 4. Type of wound 2 days after surgery

Далее в течении 3 недель пациент делал ежедневные перевязки, принимал антибиотики и брил область операции. Вид раны через 5 недель (рис. 5).

Рис. 5. Гипергрануляции в ране через 5 недель после операции

Fig. 6. Follow-up examination and type of postoperative scar after 12 weeks

Имеющиеся гипергрануляции удаляли амбулаторно ложкой Фолькмана и использовали ляписный карандаш. Через 12 недель рана затянулась полностью, рубец нормотрофический. Пациент жалоб не предъявляет (рис. 6).

Рис. 6. Контрольный осмотр и вид послеоперационного рубца через 12 недель

Fig. 5. Hypergranulation in the wound 5 weeks after surgery

При посеве гнойного отделяемого из раны на питательные среды получен рост актиномицетов и кокковой флоры.

Согласно протоколу послеоперационных осмотров в раннем периоде (до 14 дней) и на 6, 12, 18 неделях осложнений после операции не наблюдалось.

Пациент отмечает отсутствие рецидива на момент публикации (более года наблюдения).

Обсуждение

Актиномикоз – это редкая подострая или хроническая инфекция, вызываемая грамположительными нитевидными некислотоустойчивыми анаэробными или микроаэрофильными бактериями, Actinomyces . Инфекция обычно протекает в виде гранулематозного или гнойного воспаления. При хронической форме образуются множественные абсцессы, которые формируют синус-тракты и сопровождаются образованием серных гранул. Около 70 % инфекций вызываются либо Actinomyces israelii, либо Actinomyces gerencseriae [5]. К факторам риска относятся перенесённые ранее операции на брюшной полости/ тазу, травмы брюшной стенки, инородные тела в желудочнокишечном тракте, повреждения желудочно-кишечного тракта и иммуносупрессия. Было доказано, что некоторые формы иммуносупрессии, такие как лейкемия, лимфома, почечная недостаточность, трансплантация почки и диабет, способствуют развитию этой инфекции [6].

Диагноз может быть поставлен с трудом, так как для выделения возбудителя требуется длительная бактериальная культура в анаэробных условиях. Инфекция обычно является полимикробной и очень редко распространяется гематогенным путем. Диагноз подтверждается гистологически наличием периодической кислоты-Шиффа (PAS) и Грокотта-положительных серных гранул с нитями. Новые методы молекулярной диагностики находятся в стадии изучения. Основным методом лечения является медикаментозная терапия, наиболее эффективно применение парентеральных и пероральных бета-лактамов [7].

Во-первых, визуализация с помощью МРТ необходима перед оперативным вмешательством по поводу пилонидальной болезни, чтобы провести первичную оценку распространения опухоли в пределах регионарного очага, а также раннее и позднее онкологическое наблюдение благодаря сравнительному изучению результатов контрольных обследований по сравнению с первичной оценкой. МРТ незаменима при исследовании сложных нагноений в области малого таза, в частности связанных с болезнью Крона. Она позволяет оценить состояние поражённого участка до начала лечения, а также контролировать процесс после дренирования. В случае подозрения на болезнь Верне или инфицированный пилонидальный синус МРТ помогает в постановке этиологического диагноза [8, 9]. Также нередки случаи обнаружения в области рецидивирующего пилонидального абсцесса онкологических заболеваний (плоскоклеточный рак, веррукозная карцинома и пр.) [10, 11, 12]. Что говорит о важности гистологического исследования операционного материала для соблюдения принципа онконастороженности и юридической безопасности врача.

Несмотря на редкость первичного актиномикоза, проявляющегося на коже, необходимо не забывать и о нем, поскольку для окончательного избавления от заболевания и снижения рисков осложнений требуется адекватная длительная антибио-тикотерапия, которую подбирает врач исходя из первичного очага актиномикоза, аллергического анамнеза и соматических заболеваний.

Заключение

Актиномикоз хоть и редкое заболевание, но имеет тенденцию к росту в последние годы. К сожалению, в отечественной литературе мало раскрыт вопрос данного гранулематозного заболевания, а последний крайне редко изучается в стенах университетов. Нам требуются клинические рекомендации и большая осведомленность медицинской и, в частности, хирургической общественности.

При пилонидальной болезни есть множество заболеваний, что могут скрываться за абсцессом и свищами в области крестца. Визуализация (УЗИ, МРТ) обязательная для получения полной картины заболевания и решения вопроса об оперативном лечении (и полном иссечении пораженных областей невидимых глазом). Некоторые из заболеваний, лежащие в дифференциальной диагностике (перианальный абсцесс, болезнь Крона, хронический гидраденит, туберкулез, сифилис, актиномикоз), требуют длительной терапии и наблюдения смежных специалистов. Актиномикоз требует длительной антибиотикотерапии и исключения других очагов актиномикоза по телу.

Также не стоит забывать об онконастороженности, поэтому опасно с целью снижения общей стоимости оперативного лечения исключать из плана гистологическое исследования удаленного материала, поскольку это может навлечь непоправимые последствия как для врача, так и для пациента.