Лечение несостоятельности швов колоректального анастомоза: возможно ли сохранить анастомоз?

Автор: Ахметзянов Фоат Шайхутдинович, Егоров Василий Иванович, Валеев Алмаз Ильдарович, Бухалова Вероника Андреевна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

При низких и ультранизких резекциях прямой кишки одним из частых и грозных осложнений является несостоятельность колоректального анастомоза (НКРА). Попытки разрешения данного осложнения в конечном итоге приводят к формированию кишечной стомы. Важной задачей является сохранение колоректального анастомоза, так как в случае его разъединения более чем у 50 % больных кишечная стома будет носить постоянный характер. В представленном обзоре литературы рассматриваются различные варианты лечения НКРА, способствующие разрешению данного осложнения без разъединения анастомоза, а также способы борьбы с пресакральными пазухами, образующимися после тотальной мезоректумэктомии, и методиками их дренирования, эффективность эндоскопических способов укрепления анастомоза. Методы, не приводящие к разъединению анастомоза, являются более предпочтительными с позиции улучшения качества жизни пациентов и дальнейшего прогноза.

Колоректальный рак, хирургическое лечение, эндоскопическое стентирование, эндоскопическое клипирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140254166

IDR: 140254166 | УДК: 616.351-006.6-089.86-06 | DOI: 10.21294/1814-4861-2018-17-1-92-98

Текст обзорной статьи Лечение несостоятельности швов колоректального анастомоза: возможно ли сохранить анастомоз?

Несостоятельность колоректального анастомоза (НКРА) является нерешенной проблемой хирургии колоректального рака. Этот вид хирургических осложнений сопровождается высокой смертностью. На фоне успешного изучения факторов риска, возможностей прогнозирования послеоперационных осложнений частота НКРА достигает 24 % [1–5]. Данные литературы по влиянию возраста, сопутствующих заболеваний, избыточной массы тела, алиментарной недостаточности, осложненного течения опухоли, превентивной кишечной стомы, предоперационного химиолуче-вого лечения, интраоперационной кровопотери на риск развития НКРА чрезвычайно дискутабельны [6–16]. Основными и предопределяющими факторами риска развития НКРА является тотальная мезоректумэктомия (TME) при раке средне- и нижнеампулярного отдела прямой кишки (ПК), высота расположения анастомоза от ануса [17, 18]. Для снижения количества и качества осложнений, опосредованных НКРА, формируют превентивные кишечные стомы, частота которых достигает до 100 % после операций с TME [19, 20].

Проблема формирования патологических пресакральных полостей и способы их дренирования

В случае выполнения операции в объеме TME в полости малого таза образуется большая полость, где при развитии недостаточности анастомоза накапливается патологическое содержимое, что при отсутствии адекватного дренирования приводит к развитию абсцессов и флегмоны малого таза, а сама полость может стать хроническим пресакраль-ным синусом, и его лечение становится серьезной клинической проблемой [21, 22]. Уменьшение размеров свободной полости малого таза после TME достигается после формирования неоректума, тампонирования большим сальником [23, 24].

Методы борьбы с патологическими полостями в малом тазу условно можно разделить на интраоперационные (дренажи устанавливаются во время

первой операции) и постоперационные (применяемые при возникновении НКРА). Для дренирования полости малого таза после низких и ультранизких внутрибрюшных резекций прямой кишки прибегают к так называемому промежностному способу установки дренажей. В случаях развития НКРА проводят промывание пресакрального пространства антисептическими растворами. Эффективность промежностного дренирования полости малого таза не подлежат сомнению [25, 26].

Высокую эффективность дренирования полости малого таза доказал метод аспирационного забрюшинного дренирования с использованием двухпросветных дренажей, которые устанавливаются через переднюю брюшную стенку. У большинства пациентов с НКРА после внутрибрюшной резекции прямой кишки с TME удалось разрешить данное осложнение, не прибегая к повторному оперативному вмешательству и формированию кишечной стомы [27].

Одним из самых распространенных способов борьбы с сакральными пазухами и НКРА является использование губки «Endo-sponge», которое первым описал R. Weidenhagen в 2008 г. [28]. G. Stran-gio et al. для борьбы с пресакральной полостью при НКРА успешно применили «Endo-sponge». После эндоскопической оценки дефекта в анастомозе и полости малого таза проводилась ее санация растворами антисептиков, после чего трансанально устанавливалась губка, которая предварительно была отмоделирована соответственно размерам полости, и подключался вакуум-дренаж с разрешением 150 мм рт. ст. Губка менялась каждые 48–72 ч. Процедура повторялась до уменьшения размеров полости менее 1 см, при отсутствии абсцессов и явлений интоксикации больные наблюдались амбулаторно. Метод был применен в 25 случаях, максимальный срок лечения составил 53 дня, при медиане 16 дней, эффективность лечения – 88 % [29]. Применение данного способа анализировалось многими исследователями (табл. 1), его эффективность колеблется в пределах от 25 до 100 %, формирование кишечных стом осуществлено в 20–100 % случаев [30–34].

B.T. Swain et al. для лечения хронических пре-сакральных пазух применяли фибриновый клей Tisseell®, который вводился в параанастомоми-ческую область до полного его заполнения в со- четании с антибиотикотерапией. Эффективность метода составила 71,4 % [35].

Широкое применение получило чрескожное дренирование затеков в полости малого таза, образующихся при недостаточности колоректального анастомоза. В основном методика осуществляется трансперинеальным доступом под ультразвуковым или рентгенологическим контролем с последующим промыванием антисептическими растворами. Ее применение позволяет добиться эффективного контроля над очагими инфекции [36, 37].

Методы лечения несостоятельности швов колоректального анастомоза

Ключевую роль при выборе метода лечения НКРА играет отношение колоректального анастомоза к брюшине и особенности клинического течения данного осложнении. Одним из главных вопросов, который приходится решать хирургам, является сохранение анастомоза или его разобщение. При расположении колоректального анастомоза в брюшной полости основным методом лечения НКРА является разъединение анастомоза с санацией брюшной полости и формированием кишечной стомы [38]. При забрюшинном анастомозе единой точки зрения на тактику лечения НКРА нет.

Описаны различные способы консервативного лечения НКРА. В частности, предложен способ промывания отключенной кишки антисептиком, в результате чего промывной раствор, попадающий через дефект в анастомозе в полость малого таза, выводится по дренажам, установленным к зоне анастомоза и в пресакральное пространство [39– 40]. В.Д. Федоровым описан метод ежедневных высоких очистительных клизм, при этом дополнительно проводится промывание пресакрально-го пространства растворами антисептиков [41]. К.А. Линев у 28,9 % пациентов с НКРА использовал малоинвазивные методики дренирования сформировавшихся абсцессов малого таза и брюшной полости. В полость абсцесса устанавливались аспирационные дренажи (один и более), которые менялись каждые 48–72 ч. На лечение одного пациента расходовалось более 15 дренажей. Длительность дренанирования в среднем составила 18 дней [42]. Метод трансанального дренирования с периодическим промыванием антисептическими растворами при НКРА применяется в основном у

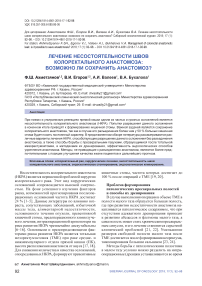

Таблица 1

Результаты применения «Endo-sponge» при несостоятельности швов колоректальных анастомозов

|

Авторы |

Эффективность Медиана Удаление Осложнения метода лечения, дни стомы |

|

S. Riss et al. [30] N. Nerup et al. [31] |

20/23 (86,9 %) 21 (7–106) 76,5 % 23 % (абсцессы) 13/13 (100 %) 18 (3–40) 92 % 7,7 % (стриктура анастомоза) |

|

D. Srinivasamurthy et al. [32] |

2/8 (25 %) 26 (7–49) 62,5 % 25 % (свищ и установка в брюш ную полость) |

|

T. Verlaan et al. [33] A. Arezzo et al. [34] |

5/5 (100 %) 14 (5–28) 100 % 1/3 (33,3 %) 21 75 % 33,3 % (один свищ) |

Таблица 2

Эффективность эндоскопического стентирования при несостоятельности швов колоректальных анастомозов

|

Авторы |

Эффективность |

Медиана нахождения стента, Ликвидация дни колостомы |

Осложнения |

|

S.S. Chopra et al. [45] |

10/13 (77 %) |

105 (8–358) 50% |

15,4 % |

|

C.J. Cooper et al. [46] |

3/3 (100 %) |

45 (40–50) – |

– |

|

C.J. DiMaio et al. [47] |

4/5 (80 %) |

20 (7–78) – |

20 % (один свищ) |

|

R. Pérez et al. [48] |

5/5 (100 %) |

14 (8–19) – |

100 % (миграция стента) |

|

F. Cereatti et al. [49] |

1/5 (20 %) |

27 (10–40) 20 % |

Таблица 3

Эффективность эндоскопического клипирования при несостоятельности швов колоректальных анастомозов

|

Авторы |

Эффективность |

Сроки до ликвидации кишечной стомы |

Ликвидация колостомы |

Осложнения |

|

A. Arezzo et al. [50] |

12/14 (86 %) |

– |

– |

м |

|

R. Mennigen et al. [51] |

3/3 (100 %) |

3 мес |

1/3 (33,3 %) |

– |

|

H. Kobayashi et al. [52] |

2/2 (100 %) |

– |

1/2 (50 %) |

– |

|

Y. Haito-Chavez et al. [53] |

48/50 (96 %) |

– |

– |

– |

пациентов с ранее сформированными превентивными кишечными стомами, его эффективность превышает 58 % [43, 44].

Эндоскопическое стентирование (табл. 2) также является эффективным методом при НКРА [45–49]. Стенты могут быть изготовлены из различного материала, например, из металла, пластика, биодеградируемых компонентов. Металлические стенты, по данным ряда авторов, оказались менее эффективными по сравнению со стентами из других материалов. Вероятно, это связано с тем, что при установке металлических стентов, как правило, не пользуются средствами дополнительной фиксации, такими как фибриновый клей, цианоакрилат [49]. Для установки ректального стента при НКРА существуют определенные требования: анастомоз должен быть сформирован по типу «конец в конец» и располагаться на уровне ≤5 см от ануса [47]. Процедура стентирования может дополняться использованием фибринового клея, клипированием, плазменной коагуляцией [48]. Самым частым осложнением данной методики является миграция стента [49].

Еще одним методом для борьбы с НКРА является эндоскопическое клипирование (табл. 3) краев дефекта анастомоза [50–53]. Могут быть использованы обычные клипсы, которые применяются в эндоскопии для остановки кровотечения, однако ввиду малых размеров их применение ограничено. Имеются специально разработанные клипсы, которые имеют большой захват и повышенную компрессию, их применение ограничено размером дефекта не более 1,5 см [50]. A. Arezzo et al. использовали эндоскопическую систему наложения клипс OTSC у 14 пациентов с несостоятельностью коло- ректального анастомоза. Эффективность метода составила 86 %. Авторы отнесли к ограничениям применения системы OTSC следующие условия: размер дефекта не более 1,5 см в диаметре, отсутствие стеноза просвета кишки, отсутствие экстра-люминарных абсцессов [50]. Y. Haito-Chavez et al. провели ретроспективный анализ эффективности системы OTSC при несостоятельности анастомоза в различных отделах ЖКТ у 188 пациентов. Учитывался тип дефекта (фистула, перфорация) и его локализация (у 50 пациентов дефект находился в нижних отделах ЖКТ). В итоге эффективность методики OTSC составила 96 % [52].

A. Beunis et al. описывают способ трансанального лечения НКРА, который состоит в следующем: после визуализации жестким ректоскопом дефекта в анастомозе производят аккуратное раздувание кишки. Далее водят три эндоскопических порта, с помощью которых визуализируют дефект и ушивают. По мнению авторов, данный метод довольно сложный и во многом зависит от оснащенности операционной, опыта хирурга, клинической картины НКРА [54].

S.S. Chopra et al. [45] приводят результаты лечения НШКРА у 29 пациентов, из них у 13 проводилось малоинвазивное лечение в сочетании с эндоскопическим стентированием, эндолюминальной вакуумной терапией и/или инъекцией фибрина, у 7 сформирована кишечная стома во время релапаротомии. У 9 больных с НКРА во время первой операции была наложена превентивная кишечная стома. Авторы пришли к выводу, что, несмотря на эффект комплексного малоинвазивного и консервативного лечения, его в большинстве случаев необходимо дополнять формированием кишечной стомы.

Заключение

Проблема лечения и профилактики НКРА далека от разрешения. Классический (промежностный) способ дренирования в 16,4 % случаев приводит к гнойно-воспалительным осложнениям [41]. Осложнения, вероятно, связаны с явлением вторичного инфицирования через отверстия для дренажных трубок в брюшной стенке ввиду близкого расположения их к анусу. Аспирационное

Список литературы Лечение несостоятельности швов колоректального анастомоза: возможно ли сохранить анастомоз?

- Александров В.Б. Рак прямой кишки. М.: Вузовская книга, 2001. 208.

- Ханевич М.Д., Шашолин М.А., Зязин А.А. Колоректальный рак: подготовка толстой кишки к операции. М.: МедЭкспертПресс; Петрозаводск: Интелтек, 2003. 136.

- Холдин С.А. Новообразования прямой и сигмовидной кишки. М.: Медицина, 1977. 504.

- Warschkow R., Steffen T., Thierbach J., Bruckner T., Lange J., Tarantino I. Risk Factors for Anastomotic Leakage after Rectal Cancer Resection and Reconstruction with Colorectostomy. A Retrospective Study with Bootstrap Analysis. Ann. Surg. Oncol. 2011 Oct; 18 (10): 2772-82. DOI: 10.1245/s10434-011-1696-1

- Yang L., Huang X.E., Zhou J.N. Risk Assessment on Anastomotic Leakage after Rectal Cancer Surgery: An Analysis of 753 Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2013; 14 (7): 4447-53.