Лечение пациента с субтотальным дефектом пяточной кости огнестрельной этиологии

Автор: Исмайлов Г.Р., Самусенко Д.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 2, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120608

IDR: 142120608

Текст статьи Лечение пациента с субтотальным дефектом пяточной кости огнестрельной этиологии

Treatment of a patient with subtotal calcaneal defect of gunshot etiology

G.R. Ismailov, D.V. Samusenko

Государственное учреждение науки

Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г. А. Илизарова, г. Курган (генеральный директор — заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор В.И. Шевцов)

Дефекты пяточной кости возникают вследствие тяжелых переломов (в том числе огнестрельных), леченных традиционными методами и несовершенными методиками [6]. Размеры образующегося при этом дефекта различные – от небольших, до половины длины кости, и более [1, 11], что представляет для лечения большие трудности. Замещение дефектов пяточной кости с помощью костных ауто- и аллотрансплантатов чревато осложнениями [2, 4], использование свободных васкуляризованных кожно- костных трансплантатов – дорогостоящее и травматичное вмешательство [12], ортопедическая обувь и предлагаемая в качестве паллиативной меры ампутация стопы [5] не всегда удовлетворяют больных. Новые возможности для лечения больных с дефектами пяточной кости открыл метод чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза [3, 7-10].

Представляем случай лечения больного с субтотальным дефектом пяточной кости.

Больной М., 36 лет, поступил с диагнозом: посттравматический (огнестрельный) субтотальный дефект пяточной кости. Предъявил жалобы на деформацию и сглаженность контуров пяточного бугра, костные выступы по наружной, внутренней и подошвенной поверхностям пятки, боли и «натирание» обувью в этих местах кожи при ходьбе, затруднения в ношении обуви.

Из анамнеза: 1 год назад получил сквозное пулевое ранение пяточной кости (рис. 1).

Имелся открытый раздробленный перелом тела пяточной кости. В ходе ПХО раны было произведено удаление свободнолежащих осколков, ушивание раны, иммобилизация гипсовой лон-гетой. В дальнейшем для закрытия раны производилась кожная пластика по Парину. Остеомиелита не наблюдалось.

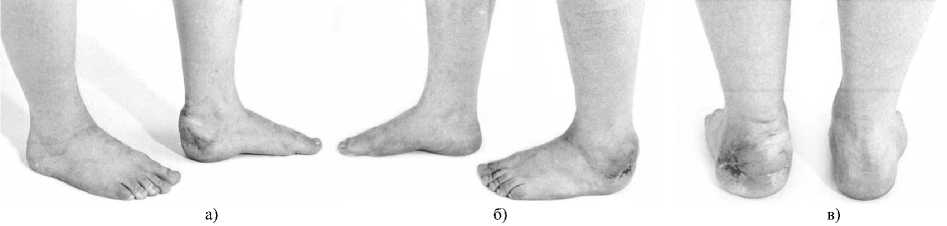

При осмотре: левая пятка деформирована, шире правой, смещена вверх, имеется снижение ее высоты 1 см и варусная деформация 50. Укорочение стопы 2 см. По наружной и внутренней поверхностям пятки имеются спаянные с подлежащими тканями рубцы, а также пальпируются костные выступы, один – в наиболее болезненной точке по подошвенной поверхности (рис. 2).

нии травмы.

а)

б)

в)

Рис. 2. Фото до лечения: а) вид с внутренней стороны; б) вид с наружной стороны; в) вид сзади.

Рис. 1. Рентгенограмма стопы пациента при получе-

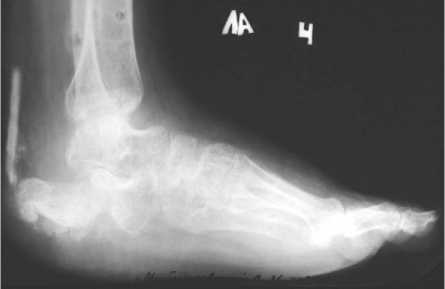

На рентгенограмме – дефект бугра пяточной кости, смещение его оставшейся части вверх вместе с точкой прикрепления сухожилия трехглавой мышцы голени, остеофит подошвенной поверхности пяточной кости (рис. 3).

Лечение больного осуществляли на основе методик, разработанных в РНЦ «ВТО» (Г.А. Илизаров, Г.Р. Исмайлов, 1992; В.И. Шевцов, Г.Р. Исмайлов, 1995). Было произведено удаление остеофитов пяточной кости, иссечение рубцов с местной кожной пластикой. С целью создания покоя для заживления кожных ран -остеосинтез аппаратом Илизарова (база из 2 колец на голени, соединенная с полукольцом на переднем отделе стопы). В послеоперационном периоде проводили терапию, направленную на улучшение трофики мягких тканей стопы (общеукрепляющие, «Солкосерил», витамин Е, «Олазоль»), профилактику инфекционных осложнений.

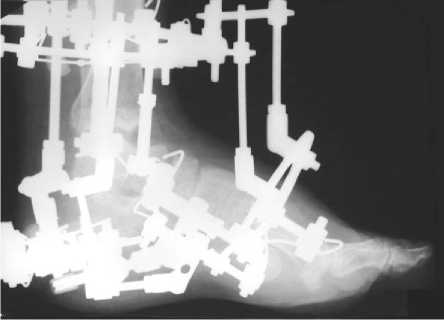

Рис. 3. Рентгенограмма стопы до лечения с контрастированием сухожилия трехглавой мышцы голени.

После полного заживления кожных ран и восстановления трофики мягких тканей стопы произвели шарнирно-корригирующую остеотомию пяточной кости, остеосинтез стопы аппаратом Илизарова (оперировал – д.м.н. Г.Р. Исмайлов). В послеоперационном периоде, с 7-х суток, осуществляли дозированное перемещение бугра пяточной кости с точкой прикрепления сухожилия трехглавой мышцы голени вниз с одновременным его разворотом по 0,25 мм 4 раза в день в течение 44 дней. Срок фиксации составил 40 дней, в течение которых больной ходил, постепенно нагружая конечность, посещал занятия ЛФК, массаж, разрабатывал суставы пальцев, для ускорения сращения принимал сеансы гипербарической оксигенации (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенограмма стопы больного в процессе лечения.

В результате лечения достигнуто уравнивание длин стоп и высоты пяток, устранены спаянные кожные рубцы, удалены остеофиты, нагрузка стала безболезненной, обувь перестала «натирать». Достигнуто смещение пяточного бугра вниз вместе с точкой прикрепления сухожилия трехглавой мышцы голени, сращение бугра с телом пяточной кости, сформированы контуры пяточного бугра. Стало возможным и удобным ношение обычной обуви (рис. 5, 6).

Таким образом, метод чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза аппаратом Илизарова по методикам, разработанным в РНЦ «ВТО», является наиболее эффективным, позволяющим избежать осложнений и ампутации стопы, способом реабилитации больных с субтотальными дефектами пяточной кости, в том числе и при наличии спаянных кожных рубцов.

а) б) в)

Рис. 5. Фото после лечения: а) вид с внутренней стороны; б) вид с наружной стороны; в) вид сзади.

Рис. 6. Рентгенограмма стопы после лечения с контрастированием сухожилия трехглавой мышцы голени.