Лечение пациентов с артрозом бедренно-большеберцового и бедренно-надколенникового суставов с применением аппарата Илизарова

Автор: Буравцов Павел Павлович, Тепленький Михаил Павлович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Определение эффективности предложенного способа оперативного лечения бедренно-надколенникового и бедренно-большеберцового суставов с применением аппарата Илизарова. Материалы и методы. Разработан способ оперативного лечения одновременно остеоартроза бедренно-надколенникового и бедренно-большеберцового суставов с применением аппарата Илизарова. Способ применили при лечении семи больных с артрозом бедренно-большеберцового и бедренно-надколенникового суставов 3 стадии по классификации Kellgren. Возраст больных варьировал от 57 до 74 лет. Описана методика оперативного вмешательства. Результаты. При осмотре через один год после лечения пациенты жалоб не предъявляли. Ходили без дополнительных средств опоры. Сгибание коленных суставов было до 40-50°, разгибание - до 180°, активно. Надколенники при сгибании и разгибании коленных суставов перемещались по средней линии свободно, не причиняя боли. Заключение. Применение предложенного способа при лечении больных гонартрозом позволяет одновременно улучшить условия функционирования обоих отделов коленного сустава: бедренно-большеберцового и бедренно-надколенникового. Преимуществом способа является возможность после операции дозировано осуществлять устранение оставшихся после коррекции на операционном столе компонентов деформации голени до нормализации биомеханической оси и одновременно с этим производить тракцию выделенного фрагмента бугристости большеберцовой кости с прикрепленной к нему связкой надколенника путем смещения дистального края фрагмента кпереди. Эта операция может быть методом выбора при лечении пациентов с остеоартрозом бедренно-надколенникового и бедренно-большеберцового отделов коленного сустава. Полученные результаты обнадеживают и позволяют надеяться, что описанный способ найдет применение.

Остеоартроз, бедренно-большеберцовый и бедренно-надколенниковый суставы, аппарат илизарова, фрагмент бугристости большеберцовой кости

Короткий адрес: https://sciup.org/142121772

IDR: 142121772

Текст научной статьи Лечение пациентов с артрозом бедренно-большеберцового и бедренно-надколенникового суставов с применением аппарата Илизарова

Остеоартроз коленного сустава является одной из наиболее распространенных ортопедических патологий, многие вопросы этиологии, патогенеза и лечения которого остаются дискуссионными [3]. В большинстве случаев остеоартроз бедренно-большеберцового сустава сочетается с остеоартрозом бедренно-надко-ленникового сочленения [8]. Остеоартроз бедренно-надколенникового сочленения, как отдельная клиническая единица, в настоящее время признается более распространенным, чем думали раньше [5, 9]. При диагностике дегенеративных изменений хряща в бе-дренно-надколенниковом суставе наиболее чувствительными рентгенологическими признаками являются краевые остеофиты. Сужение суставного пространства, субхондральный склероз и субхондральные кисты редко наблюдаются при отсутствии остеофитов [7].

У пациентов с артрозом бедренно-большеберцового сустава, как правило, имеется варусная деформация, внутренняя торсия голени и у некоторых из них сгиба- тельная контрактура коленного сустава. Для лечения остеоартроза бедренно-большеберцового сустава предложены разнообразные остеотомии в области эпиметафиза большеберцовой кости. При остеоартрозе бедренно-над-коленникового сустава также известны многочисленные способы, применяемые в нашей стране и за рубежом. Основой их является смещение бугристости большеберцовой кости со связкой надколенника кпереди до 1,5 сантиметров для декомпрессии сустава. Остеотомии, направленные на улучшение функции обоих суставов, выполняются по отдельности и одновременно [1]. Фиксация после операции осуществляется преимущественно гипсовой повязкой или другими фиксаторами, соединяющими фрагменты костей голени в достигнутом во время операции положении, что вынуждает хирурга производить одномоментную интраоперационную коррекцию деформаций, что не всегда возможно в связи с опасностью развития сосудистых и неврологических нарушений [1, 2]. Иммобилизация сустава, с одной стороны, увеличивает продолжительность реабилитационного периода, с другой – способствует нарушению питания хряща и его дегенерации [10].

По данным литературы, большинство авторов отмечает, что при смещении надколенника кпереди более 1,5 сантиметров возможно его вывихивание. Критерия оптимальной величины смещения бугристости со связ- кой надколенника кпереди конкретно у каждого пациента мы не нашли.

Целью настоящей работы было определение эффективности предложенного нами способа оперативного лечения бедренно-надколенникового и бедреннобольшеберцового суставов с применением аппарата Илизарова.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Мы предложили оперативный способ лечения больных с артрозом бедренно-надколенникового и бедренно-большеберцового суставов. На способ лечения оформлен патент на изобретение [4]. В 2010 и 2011 годах способ применили при лечении семи больных с артрозом бедренно-большеберцового и бедренно-над-коленникового суставов 3 стадии по классификации Kellgren [6]. На лечение данным способом мы отбирали пациентов, которых беспокоили боли в обоих отделах коленного сустава. Возраст больных варьировал от 57 до 74 лет (средний возраст – 62,4). Все больные были женского пола. Больных беспокоила боль по передне-внутренней поверхности коленных суставов и под надколенниками, усиливающаяся при ходьбе и подъеме вверх. При легком давлении на надколенники при сгибании коленного сустава появлялись боли под надколенниками. Жаловались больные и на боли в области надколенников при разгибании коленных суставов. Боль в области коленных суставов беспокоила пациентов более 10 лет. Она постепенно усиливалась, мешала ходить и выполнять профессиональные обязанности. Пациенты лечились консервативно с незначительным эффектом. Ходили с тростью, медленно.

При обследовании применяли клинический, рентгенологический, сонографический методы. Рентгенографию коленных суставов производили в прямой проекции, в боковой – со сгибанием и разгибанием, а также делали рентгенограмму коленного сустава в аксиальной проекции при его сгибании на 30°. Рентгенограммы выполняли на рентгеновском диагностическом стационарном аппарате Neo-diagnomax. Методом ультрасонографии обследование проводили с помощью аппарата «Sonoline SI – 450» фирмы «Siemens» (Германия) и «Aloka» 630, работающих в режиме реального времени с использованием датчика с частотой 7,5 МГц, в положении больного лежа на спине. Оценивали состояние заворотов коленных суставов, структуру четырехглавой мышцы бедра, расположение надколенника, длину и структуру связки надколенника, угол раскрытия блока бедренной кости.

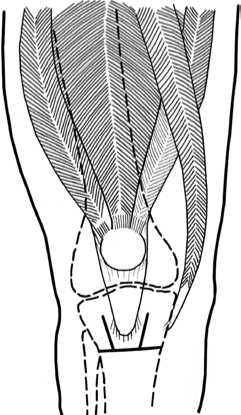

Методика операции. После анестезии и обработки операционного поля раствором антисептика проводили четыре спицы через проксимальный метафиз большеберцовой кости и три спицы в дистальной трети голени, причем одну из них через обе кости. Одну спицу с напайкой с внутренней стороны проводили во фронтальной плоскости через большеберцовую кость на границе проксимальной и средней трети голени. Спицы в натянутом состоянии закрепляли в трех кольцевых опорах аппарата Илизарова. Опоры устанавливали с учетом величины планируемой коррекции одной или нескольких деформаций и соединяли между собой с возможностью разноплоскостного перемещения дистальных фрагментов берцовых костей. Через разрезы длиной 1-2 сантиметра осуществляли доступ к берцовым костям и производили их остеотомию: большеберцовой кости – под ее бугристостью, а малоберцовой – на границе средней и дистальной трети. В зависимости от величины деформации голени одномоментно полностью или частично устраняли все ее компоненты, после чего системы аппарата стабилизировали. Вслед за этим, внесуставно выполняли П-образную кортикото-мию бугристости большеберцовой кости с фиксированной к ней связкой надколенника (рис. 1). Сформированный таким образом отщеп фрагмента бугристости с прикрепленной к нему связкой надколенника ближе к его дистальному краю фиксировали спицами, свободные концы которых закрепляли в тракционных узлах, смонтированных на проксимальной опоре. Через проксимальную часть фрагмента бугристости проводили в сагиттальной плоскости консольную спицу с напайкой для противоупора при тракции кпереди дистальной части фрагмента бугристости.

Рис. 1. Схема операции

После операции пациенты начинали ходить на вторые сутки с помощью костылей с постепенно возрастающей нагрузкой на оперированную ногу, приближающейся к полной к окончанию фиксации. Разработку коленного сустава пациенты начинали также на вторые сутки и через 7-10 дней достигали сгибания коленного сустава до 90º. Оставшиеся компоненты деформации голени устраняли постепенно с рентгенологическим контролем биомеханической оси конечности. Начиная с пятого дня, производили тракцию выделенного фрагмента бугристости большеберцовой кости с прикрепленной к нему связкой надколенника путем смещения дистального его края кпереди, что приводило к его отклонению от «материнского» ложа и, как следствие, к изменению степени натяжения связки надколенника. Тракцию дистального конца фрагмента бугристо- сти большеберцовой кости осуществляли с темпом 0,75 мм в сутки до исчезновения болевых ощущений под надколенником при сгибании коленного сустава до

90º. После этого аппарат переводили в режим фиксации, которая продолжалась от 53 до 76 дней (в среднем 62 дня) до консолидации берцовых костей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении на лечение при рентгенологическом обследовании у пациентов выявили варусную деформацию коленного сустава от 170 до 165º. Высота щели коленного сустава с внутренней стороны была 1-1,5 миллиметра, с наружной – 3 миллиметра (рис. 2, а). Варусная деформация была обусловлена изменениями проксимального отдела большеберцовой кости. Внутренняя торсия голени у двух больных была 30º, а у пяти – 10º. Дефицит разгибания коленного сустава у трех больных был 10º (рис. 2, б). По краям суставных поверхностей мыщелков бедренной, большеберцовой костей и надколенника имелись множественные остеофиты. Биомеханическая ось была смещена кнутри. Варусный наклон суставных поверхностей костей, образующих голеностопный сустав, был в пределах 3-6°.

Рис. 2. Рентгенограммы коленного сустава до лечения

При обследовании методом ультрасонографии угол блока бедренной кости был равен 132±0,9º. Структура наружных менисков была неоднородная, с признаками дистрофии. Внутренние мениски – с признаками дистрофии, пролабировали из полости сустава. Контур мыщелков бедра и большеберцовой кости был деформирован, фрагментирован, с выраженными краевыми костными разрастаниями с обеих сторон, контур надколенников деформирован, с остеофитами. Щель бедренно-большеберцового отдела с внутренней стороны была высотой 1-2 мм. Щель бедренно-надко-ленникового отдела коленного сустава была от 1,5 до 2,3 мм. Гиалиновый хрящ был однородный, без эхоположительных включений. У больных имелись признаки синовита коленного сустава.

После лечения при исследовании методом ультрасонографии признаков синовита коленного сустава не отмечено. Увеличения высоты щели бедренно-надко-ленникового сустава не выявлено. Также и на рентгенограммах достоверных данных об увеличении щели этого сустава не было отмечено. Возможно, это связано с погрешностями обследования. Необходимо дальнейшее накопление материала.

На рентгенограммах коленного сустава в прямой проекции после лечения щель его бедренно-большеберцового отдела с внутренней стороны увеличилась на 1-1,5 миллиметра и составляла 2-2,5 миллиметра (рис. 3, а). Рентгенограммы выполняли до и после лечения с одинаковым фокусным расстоянием. Высота смещенного кпереди дистального конца отщепа фрагмента бугристости большеберцовой кости у всех пациентов была разной и колебалась от 5 до 12 миллиметров (рис. 3, б). Биомеханическая ось была правильной. После демонтажа аппарата Илизарова пациенты выписывались на амбулаторное лечение по месту жительства с рекомендациями по двигательному режиму, нагрузке на оперированную ногу и разработке коленного сустава. При опросе больных на контрольном осмотре выявили, что полной амплитуды движений коленного сустава пациенты достигли через 1- 1,5 месяца после демонтажа аппарата, а к ходьбе без дополнительных средств опоры перешли через 1,5-2 месяца.

Рис. 3. Рентгенограммы коленного сустава после лечения

При осмотре через один год после лечения пациенты жалоб не предъявляли. Ходили без дополнительных средств опоры. Сгибание коленных суставов было до 40-50°, разгибание – до 180°, активно. Надколенники при сгибании и разгибании коленных суставов перемещались по средней линии свободно, не причиняя боли. На рентгенограмме коленных суставов суставная щель была такой же, как после операции. Биомеханическая ось конечности была в пределах нормы.

Применение предложенного способа при лечении больных гонартрозом позволяет одновременно улучшить условия функционирования обоих отделов коленного сустава: бедренно-большеберцового и бе-дренно-надколенникового. Преимуществом способа является возможность после операции дозировано осуществлять устранение оставшихся после коррекции на операционном столе компонентов деформации голени до нормализации биомеханической оси и одновременно с этим производить тракцию выделенного фрагмента бугристости большеберцовой кости с прикрепленной к нему связкой надколенника путем смещения дистального края фрагмента кпереди. Это приводит к его отклонению от «материнского» ложа и, как следствие, к изменению степени натяжения связки надколенника. Критерием достаточности смещения фрагмента бугристости является исчезновение болевых ощущений в области бедренно-надколенникового сустава при сгибании коленного сустава до 90º. В про- цессе лечения сохраняется функция коленного сустава: сгибание достигает до 90º, разгибание – до 180º. Эта операция может быть методом выбора при лечении пациентов с остеоартрозом бедренно-надколеннико-вого и бедренно-большеберцового отделов коленного сустава. Полученные результаты обнадеживают и позволяют надеяться, что описанный способ найдет применение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный способ оперативного лечения остеоартроза позволяет одновременно воздействовать на бе-дренно-надколенниковый и бедренно большеберцовый отделы коленного сустава с устранением имеющихся деформаций, созданием условий для равномерной нагрузки на все участки суставного хряща, с точным восстановлением биомеханической оси, что улучшает биомеханику всей нижней конечности. Также позволяет произвести в течение нескольких дней смещение бугристости большеберцовой кости на величину, необходимую для купирования боли в области надколенника при движениях коленного сустава, избежать фиксации коленного сустава после операции, что уменьшает дальнейшее прогрессирование остеоартроза.