Лечение пациентов с хронической артериальной недостаточностью и трофическими язвами нижних конечностей путём применения инновационных комбинированных лечебно-профилактических комплексов

Автор: Вергасов М.М., Владимирова О.В., Айдемиров А.Н., Муравьев А.В., Кораблина С.С., Чемурзиев Р.А., Гаспарян М.В., Ермаков С.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: заболевания артерий нижних конечностей представляют собой серьезную проблему для здравоохранения. Значительный рост заболеваемости хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей указывает на необходимость пересмотра и оптимизации существующих методов лечения. Цель: усовершенствование результатов лечения пациентов с хронической артериальной недостаточностью при наличии трофического дефекта тканей, уменьшение сроков восстановления и заживления трофических язв, повышение качества жизни пациентов. Материалы и методы: проведено исследование, включавшее 71 пациента в возрасте от 40 до 70 лет, обоего пола, которым проведено хирургическое лечение по поводу стено-окклюзирующего поражения бедренно-подколенно-берцового артериального сегментов с ХАН IV (по Фонтейну-Покровскому). После разделения рандомно на две равнозначные группы в группе исследования из 34 человек выполнено одноэтапное оперативное вмешательство по авторской методике с выполнением реконструкции сосудистого компонента и закрытием трофических язв. В группе контроля 37 пациентов получали стандартное лечение. Результаты: основными критериями оценки эффективности проведенного лечения в обеих группах служили следующие показатели: регресс ишемии до ХАН I – ХАН IIа; количество анестезиологических пособий в первой группе; скорость и качество заживления трофических дефектов. Медиана сроков заживления в основной группе составила 13 (Q1-Q3 12,00–15,00) суток, а в группе контроля – 16 (Q1-Q3 15,00–17,00). Медиана длительности пребывания в стационаре в контрольной группе составила 15 (Q1-Q3 14,00–16,00) суток с дальнейшим переводом в отделения гнойной хирургии или на амбулаторный этап для подготовки ран к хирургическому лечению. В группе исследования медиана срока госпитализации составила 10 (Q1-Q3 8,00–11,00) суток. Результаты подтверждают эффективность применённого комбинированного оперативного подхода в лечении данной категории пациентов. Заключение: в послеоперационный период у больных, которым проведено хирургическое лечение по поводу стено-окклюзирующего поражения бедренно-подколенно-берцового артериального сегментов с ХАН IV ст. (по Фонтейну-Покровскому), а именно перенесших комбинированное оперативное вмешательство, ориентируясь на показатели отсутствия инфекционных осложнений в послеоперационном периоде, сроков начала заживления трофических язв, проходил с меньшим количеством осложнений, менее выраженным болевым синдромом. Так же подтверждено значимое сокращение длительности лечения пациентов т.е. этапа оказания медицинской помощи в рамках стационаров. В период амбулаторного наблюдения выявлено что сроки и скорость заживления в I группе были также благоприятнее. У пациентов I группы, перенесших комбинированное оперативное вмешательство, наблюдались более благоприятные результаты лечения. Это проявлялось в отсутствии инфекционных осложнений после операции и более быстром начале заживления трофических язв. Кроме того, было отмечено значительное сокращение общей продолжительности стационарного лечения для этих пациентов. Положительная динамика сохранялась и на этапе амбулаторного наблюдения, где пациенты I группы демонстрировали более короткие сроки и высокую скорость заживления ран. Эти результаты подтверждают эффективность применённого комбинированного оперативного подхода в лечении данной категории пациентов.

Хроническая артериальная недостаточность, трофические язвы, реваскуляризация

Короткий адрес: https://sciup.org/140310616

IDR: 140310616 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_3_53

Текст научной статьи Лечение пациентов с хронической артериальной недостаточностью и трофическими язвами нижних конечностей путём применения инновационных комбинированных лечебно-профилактических комплексов

Вергасов М.М., Владимирова О.В., Айдемиров А.Н. и др.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Актуальность

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний значима и лидирует во многих странах мира, среди них немаловажную роль играет поражение артерий нижних конечностей. Более 20% всех видов сердечнососудистых заболеваний представлена хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, что соответствует 2–3% общей численности населения [1]. Распространённость критической ишемии конечностей среди взрослого населения составляет около 12%, причём мужчины страдают несколько чаще, чем женщины [2]. При распределении по возрастным группам, частота заболеваний значительно увеличивается у людей пожилого и старческого возраста: ХОЗАНК страдают 0,3% лиц в возрасте от 30 до 40 лет, 1% – от 40 до 50 лет, 2–3% – от 50 до 60 лет и 5–7% – на седьмом десятке жизни и старше [3]. Заболевания артерий нижних конечностей представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, причем не только среди пожилого населения. Гендерные различия в распространенности критической ишемии конечностей также заслуживают внимания и могут указывать на необходимость разработки гендерноспецифических подходов к профилактике и лечению [6]. В российских статистических данных приводятся еще более высокие цифры – от 10 до 20% населения имеют признаки облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей [4; 5]. Показатель госпитализированных пациентов с хронической критической ишемией нижних конечностей в расчете на 100 000 населения составлял 159,3±21,1 [6; 7]. Высокая распространённость этих заболеваний, а также рост показателей госпитализации и общей заболеваемости указывают на необходимость усиления мер профилактики и улучшения методов лечения [8–10]. Особую тревогу вызывает значительный рост заболеваемости хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности существующих стратегий борьбы с этим недугом [11–13]. Таким образом, представленные статистические данные не только подчёркивают масштаб проблемы облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей в России, но и указывают на необходимость комплексного подхода к её решению. Это требует совместных усилий медицинского сообщества, органов здравоохранения и общества в целом для улучшения профилактики, диагностики и лечения этих заболеваний [14–17].

Цели. Усовершенствование результатов лечения пациентов с хронической артериальной недостаточностью при наличии трофического дефекта тканей, уменьшение сроков восстановления и заживления трофических язв, повышение качества жизни пациентов.

Материалы и методы

В данное исследование включено 71 пациент в возрасте от 40 до 70 лет, обоего пола, которым проведено хирургическое лечение по поводу стено-окклюзирующего поражения бедренно-подколенно-берцового артериального сегментов с ХАН IV (по Фонтейну-Покровскому) в условиях отделения сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ СК СККБ.

Критериями включения стали помимо согласия пациента и возраста от 40 до 70 лет наличие артериальной и смешанной недостаточности и проходимой хотя бы одной магистральной артерии голени и трофическими язвами на пораженной нижней конечности. Критерии невключения: отказ пациента; наличие прогрессирующих воспалительных и инфекционных заболеваний; наличие гормональных декомпенсированных расстройств; постоянный уровень сахара крови выше 12 ммоль/л; постоянный прием гормональных препаратов, цитостатических химиопрепаратов; невозможность контакта с пациентом по различным причинам; критические состояния; выраженное поражение артерий голени (артериокальциноз); гангрена пораженной нижней конечности.

Все пациенты разделены на две сопоставимые по характеристикам группы: первая – группа исследования, которая включала 34 пациента, которым выполнялось комбинированное оперативное вмешательства; вторая – группа контроля, включающая 37 пациентов, которым выполненомультиэтапное оперативное вмешательство соответственно стандартному оказанию лечения.

Подготовка к оперативному вмешательству в обеих группах проведена идентичная, с применением системной антибактериальной терапии и ангиотропных препаратов.

В группе исследования проведено комплексное хирургическое лечение с применением авторской методики.

Оперативное вмешательство выполнено способом одномоментной комбинированной реконструкции сосудистого и раневого компонентов ангиотрофического поражения нижних конечностей. Выполняется эндартерэктомию с удалением бляшек по авторской методике с одномоментным закрытием раневого дефекта аутодермотрансплантацией (Патент на изобретение №2832933 от 01.03.24 «Способ одномоментной комбинированной реконструкции сосудистого и раневого компонентов ангиотрофического поражения нижних конечностей»). После окончания этапа реваскуляризации, ушивания раны и наложения стерильных повязок на послеоперационную рану, проводят выполнение следующего этапа одномоментной комплексной реконструкции – закрытие трофической язвы или множественных язв путем выполнения аутодермопластики свободным лоскутом с перфорацией 1:4, выполняют освобождение раны от нежизнеспособных тканей и удаление патологических грануляций острым путем и с использованием ультразвуковой установки «Кавитон» в сочетании с раствором Гидроксиметилхиноксалиндиоксид (Hydroxymethylquin-oxalindioxide), иссечение краев раны на 2–3 мм от края, раневое ложе обрабатывают потоком холодной плазмы, генерируемым аппаратом ЭХВЧ-20-МТУСИ в режиме

Вергасов М.М., Владимирова О.В., Айдемиров А.Н. и др.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

10 с на 1 см2, с бедра по наружной поверхности или ягодицы производят забор кожного трансплантата дисковым электродерматомом ДЭ-60 на глубину 0,2–0,3 мм, трансплантат перфорируют 1:4, производят раскладку и адаптацию трансплантата на ране, при этом донорскую рану и укрытую трансплантатом рану обрабатывают потоком холодной плазмы в режиме 10 с на 1 см2, раны обрабатывают раствором антисептика Хлоргексидинабиглюконата, 20% раствор, на раны раскладывают стерильную мазевую повязку сетчатую с эссенциальными микроэлементами, повязку мазевую атравматическую и закрывают асептическими марлевыми повязками с фиксацией пластырного или бинтового типа. В послеоперационном периоде при ежедневной смене повязок выполняется обработка зон трансплантации и донорских ран потоком холодной плазмы после промывания ран раствором антисептика. Раны укрываются стерильными мазевыми сетками и марлевыми повязками.

В группе контроля выполнялось традиционное хирургическое лечение в несколько этапов: реконструкция сосудистой проходимости, через 3–5 суток некрэктомия с последующим ведением ран под мазевыми повязками, по мере очищения ран и подготовки к закрытию выполнялась аутодермотрансплантация свободным перфорированным 1:4 лоскутом, в среднем на 13–15 сутки после первого этапа.

Наблюдение и оценка динамики в послеоперационном периоде в обеих группах осуществлялась в течение не менее чем 4 месяцев с целью отслеживания развития рецидива трофических нарушений и заживления ран. Для объективизации оценки использовали электронную систему «Программа индивидуальной оценки динамики заживления раны и формирования рубца» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2024612342 от 31.01.2024).

Результаты и обсуждение. Основными критериями оценки эффективности проведенного лечения в обеих группах служили следующие показатели: регресс ишемии до ХАН I – ХАН IIа; количество анестезиологических пособий в первой группе; скорость и качество заживления трофических дефектов.

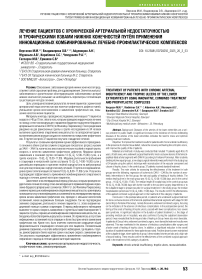

С целью оценки эффективности проведенного лечения выполнялась оценка ХАН в динамике по классификации Фонтейна-Покровского.Все пациенты при поступлении имели степень тяжести IV. После оперативного лечения ХАН уменьшилась до I степени в 61,80% (n = 21) в группе исследования и в 56,80% (n = 21); 2A, соответственно, в 38,20% (n = 13) и 43,20% (n = 16). Таким образом, в послеоперационной оценке по классификации Фонтейна-Покровского (Рис. 1) в изучаемых группах не удалось выявить статистически значимых различий (p = 0,668, Хи-квадрат Пирсона).

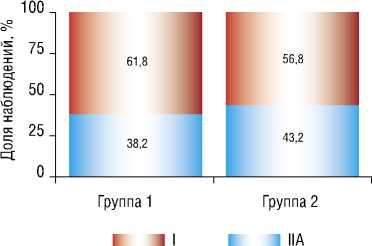

Далее был выполнен анализ количества анестезиологических пособий, потребовавшихся на всех этапах лечения в каждой из изучаемых групп. Применялись следующие виды анестезии: эндотрахеальный наркоз;

Рис. 1. Анализ тяжести ХАН по классификации Фонтейна-Покровского после операции.

I—•—I Группа! —•—Группа 2

Рис. 2. Анализ количества анестезиологических пособий в изучаемых группах.

Табл. 1. Характеристика частоты осложнений хирургического лечения ХОЗАНК в изучаемых группах

|

Характер осложнения |

Группа 1 |

Группа 2 |

p |

|

Инфекционное осложнение |

0 (0,0) |

9 (24,3) |

0,030* |

|

Нехирургическая гематома |

3 (8,8) |

1 (2,7) |

|

|

Тромбоз области реконструкции |

1 (2,9) |

1 (2,7) |

|

|

Хирургическая гематома |

1 (2,9) |

2 (5,4) |

Примечание : * – различия показателей статистически значимы (p<0,05).

спинномозговая, проводниковая или местная анестезия. В первой группе требовалось проведение двух или трехкратной, во второй – выполнялось однократное анестезиологическое пособие в момент которого выполнялось первым этапом реконструкция и/или шунтирование, вторым этапом некрэктомия в области трофической язвы.

Таким образом, в основной группе медиана количества анестезиологических пособий составила 1,0 (Q1-Q3 1,00–1,00), а в группе контроля – 3 (Q1-Q3 2,00–3,00). Приведенные различия (Рис. 2) являлись статистически значимыми (p<0,001, U–критерий Манна–Уитни).

Характеристика осложнений в послеоперационном периоде в изучаемых группах представлена в таблице 1.

В группе контроля статистически значимо чаще встречались инфекционные осложнения, частота гематом и тромбозов области реконструкции в изучаемых группах была сопоставима. В целом, при оценке осложнений в изучаемых группах нами были установлены статистически значимые различия (p = 0,030), Хи-квадрат Пирсона).

Вергасов М.М., Владимирова О.В., Айдемиров А.Н. и др.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

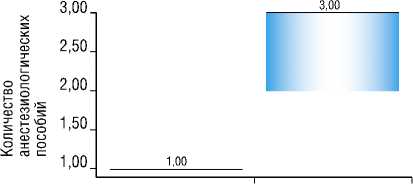

Приживления трансплантата

I II <50 =50

I 11 >80 I ■ лизис трансплантата

Рис. 3. Анализ степени приживления трансплантата в изучаемых группах.

Проведен анализ скорости и качества заживления трофических дефектов. В группе исследования приживление трансплантата на 80% и более наступило у 22 пациентов, у 8 отмечено приживление около 50% и у 4 трансплантат подвергся лизису в связи с инфекционными осложнениями. В группе контроля лизис трансплантатов отмечен у 12 пациентов, приживление 50% у 13 и более 80% у 12 пациентов (Рис. 3). При выполнении статистического анализа были установлены статистически значимые различия (p<0,001, используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).

Выполнен анализ длительности первого этапа лечения в зависимости от группы. При этом сроки заживления язвенного дефекта при отсчете от момента первого оперативного вмешательства не сравнимы, сравнение проведено по срокам от закрытия раневого дефекта аутотрансплантатом. Медиана сроков заживления в основной группе составила 13 (Q1-Q3 12,00–15,00) суток, а в группе контроля – 16 (Q1-Q3 15,00–17,00). Согласно полученным данным при оценке сроков заживления язвенного дефекта в изучаемых группах были выявлены статистически значимые различия (p<0,001, U–критерий Манна–Уитни).

Медиана длительности пребывания в стационаре в контрольной группе составила15 (Q1-Q3 14,00–16,00) суток в отделении сердечно-сосудистой хирургии с дальнейшим переводом либо в ГКБ/ЦРБ на этап некрэктомии и/или пластик в области трофической язвы либо в отделение гнойной ортопедии ГБКЗ СК СККБ. А в группе исследования – 10 (Q1-Q3 8,00–11,00) суток. Приведенные различия являлись статистически значимыми (p<0,001, U–критерий Манна–Уитни).

В общей сложности сумма сроков стационарного лечения составила 28–34 суток. В группе исследования длительность нахождения в стационаре в среднем было 14–16 суток, с дальнейшей выпиской под наблюдение хирурга поликлиники по месту жительства и контрольными осмотрами ангиохирурга через 3 недели, затем каждые 2 месяца до полугода.

Выводы. Из выше изложенного анализа следует, что послеоперационный период больных, которым проведено хирургическое лечение по поводу стено-окклюзирующего поражения бедренно-подколенно-берцового артериального сегментов с ХАН IV ст. (по Фонтейну-Покровскому), а именно перенесших комбинированное оперативное вмешательство, ориентируясь на показатели отсутствия инфекционных осложнений в послеоперационном периоде, сроков начала заживления трофических язв, проходил с меньшим количеством осложнений, менее выраженным болевым синдромом. Так же подтверждено значимое сокращение длительности лечения пациентов т.е. этапа оказания медицинской помощи в рамках стационаров. В период амбулаторного наблюдения выявлено что сроки и скорость заживления в I группе были также благоприятнее. У пациентов I группы, перенесших комбинированное оперативное вмешательство, наблюдались более благоприятные результаты лечения. Это проявлялось в отсутствии инфекционных осложнений после операции и более быстром начале заживления трофических язв. Кроме того, было отмечено значительное сокращение общей продолжительности стационарного лечения для этих пациентов. Положительная динамика сохранялась и на этапе амбулаторного наблюдения, где пациенты I группы демонстрировали более короткие сроки и высокую скорость заживления ран. Эти результаты подтверждают эффективность применённого комбинированного оперативного подхода в лечении данной категории пациентов.