Лечение пациентов с межмышечной флегмоной верхней конечности на фоне тканевой гипертензии

Автор: Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Елисеев Г.Д., Давыденко А.В., Павлицкая А.С., Чеснаков А.Н.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: Лечение пациентов с флегмонами верхней конечности (плечо и предплечье) является сложной и актуальной задачей современной хирургии. В большинстве случаев результаты лечения не удовлетворяют хирургов и пациентов. Повышенное тканевое давление, компартмент-синдром верхней конечности на фоне гнойно-воспалительных процессов остается без должного внимания, что повышает количество осложнений как в раннем,так и отдаленном послеоперационных периодах. Цель работы: улучшить результаты лечения пациентов с глубокими межмышечными флегмонами верхней конечности (плечо и предплечье) путем разработки лечебно-диагностического подхода основанного на определении взаимосвязи тканевой гипертензии и болевого синдрома. Материалы и методы: Была разработана индивидуальная комплексная оценочная шкала. Один из ключевых факторов оценочной шкалы являлся показатель тканевого давления. В ходе произведения расчета степени тяжести, полученные показатели служили основанием для определения тактики лечения компартмент-синдрома, а именно его лекарственной терапии или же хирургического разрешения (фасциотомия). В исследовании участвовали 134 больных с глубокими межмышечными флегмонами плеча и предплечья разделенные на две группы: в первую группу входило 62 пациента, лечение которых осуществлялось по известным технологиям. У них осуществляли измерение тканевого давления в пораженных сегментах верхней конечности в контрольные этапы лечения (до операции, после операции, выписка). Во II группе (72 пациент) использовали разработанный диагностический и лечебный алгоритм с учетом выраженности тканевой гипертензии и компартмент-синдрома. Результаты: При лечении пациентов с флегмоной верхней конечности при нормальных значениях тканевого давления (8-10 мм рт. ст.) значительно (в 1,9 раза) уменьшились ранние послеоперационные осложнения и полностью купировался болевой синдром (по шкале FPS-R) на 14-е сутки. В контрольной группе болевой синдром сохранялся через 6 месяцев после операции, но это было связано с формированием болевых триггерных зон. Заключение: Предложенный разработанный алгоритм диагностики и лечения флегмон плеча и предплечья, защищенный патентами РФ на изобретения №2755169, №2587972, №2695367, №2755388, позволил улучшить результаты комплексного лечения и сократить сроки послеоперационной реабилитации больных.

Флегмона, операция, компартмент-синдром, фасциотомия

Короткий адрес: https://sciup.org/140301223

IDR: 140301223 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_2_70

Текст научной статьи Лечение пациентов с межмышечной флегмоной верхней конечности на фоне тканевой гипертензии

Гнойные процессы мягких верхней конечности представляет особой интерес уже длительное время, существенный вклад в развитие этого раздела хирургии внес Н.И. Пирогов [1]. За это время появлялись новые анатомические описания верхней конечности, способы лечения, диагностики, реабилитации, однако, актуальность работы в данном направлении остается на высоком уровне и на сегодняшний день. Регулярно в клинической практике можно встретить пациентов с флегмоной верхней конечности — это одна из часто встречаемой патологии в условиях отделений гнойной хирургии [2]. Данная патология чаще всего приходится на пациентов работоспособной группы населения, что делает проблему социально значимой. К сожалению, гнойные процессы данной локализации отличаются сложностью в лечении, это обусловлено анатомическими особенностями

строения фасциальных структур, которое приводит к быстрому распространению гнойного процесса [3; 4]. В большинстве случаев лечение таких пациентов требует несколько оперативных вмешательств, что увеличивает срок лечения, финансовые затраты. Более того, послеоперационный период и дальнейшие функции верхней конечности в большинстве случаев составляют серьезную проблему, которые могут привести к утрате работоспособности пациента [5].

Нередко у пациентов возникают болевые триггерные зоны, которые приводят к снижению качества жизни, смене характера трудовой деятельности. В литературе можно встретить указание о том, что такой маркер воспалительного процесса как тканевое давление остается без должного внимания [6]. Мониторирование тканевого давления у пациентов с гнойными процессами мягких тканей должно существенно улучшить отдаленные результаты лечения [7].

Цель исследования

Разработать лечебно-диагностические методы основанные на выявлении взаимосвязи между тканевой гипертензией и болевым синдромом с целью улучшения результатов лечения пациентов с глубокой межмышечной флегмоной верхней конечности (плеча и предплечья).

Материалы и метод

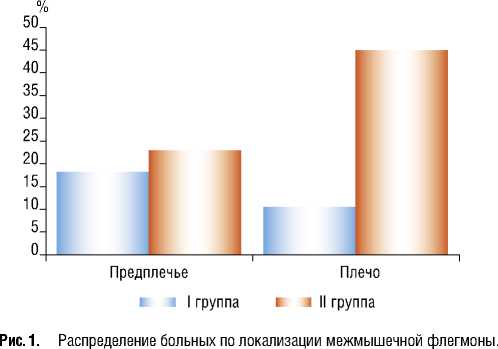

Работа была осуществлена на базе отделения гнойной хирургии Городской больницы скорой медицинской помощи в г. Ростове-на-Дону. В работу были включены 134 пациента с межмышечной флегмоной плеча и предплечья в возрасте от 18 до 75 лет. Для распределения исследуемых по возрастным периодам мы использовали классификацию ВОЗ (2004). Обследуемых юношеского возрастного периода (16–20 лет) — 14 (10,4%); I зрелого (21–35 лет) — 61 (45,5%); II зрелого (36–60 лет) — 36 (28,9%), пожилого возрастного периода (61–70 лет) — 23 (17,2%). Представителей мужского пола 82 (61,2%), женского 52 (38,8%). По локализации флегмоны исследуемые распределены следующим образом (Рис. 1).

Исходя из данных анамнеза заболевания пациентов, причины возникновения флегмоны были следующими (табл. 1).

Исходя из представленных данных на табл. 1 следует, что наиболее частыми причинами заболевания служил посттравматический фактор, который составлял 124 случая (92,9%).

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, С-реактивный белок.

Инструментальные методы: измерение уровня тканевого давления (манометр «Stryker»): на момент госпитализации в стационар и на 3, 7, 14, 21 сутки после проведения оперативного вмешательства. Ультразвуковое исследование мягких тканей пораженного сегмента конечности (при поступлении), рентгенография конечно-

Табл. 1. Этиологические факторы возникновения флегмоны верхней конечности

Этиологические факторы

Воспалительный фактор:

-

• Острые или хронические воспалительные процессы кисти, предплечья, плеча

Посттравматический фактор:

-

• Резанная рана;

-

• Колотая рана;

-

• Укушенная рана;

-

• Инъекция ненаркотического препарата (нарушение асептики антисептики);

-

• Тупая травма.

Причина неизвестна Всего

Абс.

%

6,0%

92,9%

1,1%

100%

сти с целью исключения повреждения костных структур и остеомиелита.

Бактериальный посев из раны брали при вскрытии гнойного очага, и на 1, 3, 7, 14 сутки после вмешательства.

Оперативное лечение флегмон осуществляли, учитывая проекционные линии разрезов, предложенные В.К. Гостищевым. После вскрытия и санации раны производили дренирование раны ПХВ-трубкой и резиновым выпускником. Раневая поверхность закрывалась мазевой повязкой на основе «Левомеколь», с 3го дня использовали раневые покрытия «Atrauman-AG». Антибактериальная терапия осуществлялась в соответствии с результатами бактериального посева.

В I (контрольную) группу вошло 62 пациента, лечение которых осуществлялось по традиционным технологиям, при этом диагностику дополнили измерением тканевого давления (ТД). Во вторую группу вошло 72 пациента, лечение которых планировали, основываясь на данных подсчета баллов индивидуальной оценочной шкалы, при необходимости (диагностирование компар-тмент-синдрома) лечение дополнялось декомпрессивной фасциотомией по оригинальной методике (патент РФ №2755169) [8].

Пациенты II клинической группы в послеоперационном периоде получали реабилитационное (восстановительное) лечение, направленное на профилактику развития гипертрофических рубцов, дисфункции мышц верхней конечности на стороне операции, развития болевых триггерных зон (патенты РФ №2587972, №2695367, №2755388) [9–11].

Статистические данные обработаны с помощью пакета программ «Statistica 10.0», «Excel » (Microsoft Office 2021 Professional Plus), с вычислением критериев Манна — Уитни, Вилкоксона. Статистически значимыми считали различия показателей при р<0,05.

Результаты исследования

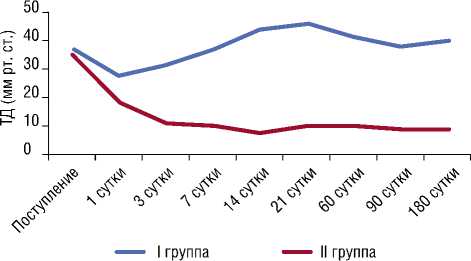

В обеих клинических группах тканевое давление измерялось инвазивно в фасциальном компартменте пораженной конечности, точки измерения которых подтверждены патентом РФ №2755169. При определении повышения ТД на 10 мм рт. ст. по сравнению с идентичным сегментом интактной конечности (в норме 8–10 мм рт. ст.) свидетельствовало о развитии тканевой гипертензии. Повышение ТД на 25 мм рт. ст. указывало уже на развитие компартмент-синдрома, что служило к показанию выполнения фасциотомии в соответствии с разработанным алгоритмом лечения тканевой гипертензии. У больных I клинической группы он был поставлен у 62 из 60 (96,8%), а во II группе у 68 из 72 (94,4%). В предоперационном периоде лечение начиналось с консервативных мероприятий и имело вектор на снятие тканевой гипертензии и купирование компартмент-синдрома. Консервативная терапия основывалась на применении противовоспалительных средств (Кеторол, Дексалгин), флеботропных средств (Детралекс, Флебодиа). Реакция на лечение у пациентов второй клинической группы составила 4 из 72 (5,6%). После консервативного лечения 68 пациентам была показана декомпрессивная фасцио-томия фасциальных структур по оригинальной методике (патент РФ №2755169).

Лечение пациентов основной группы (n = 72) было дополнено ультразвуковой кавитацией и озонированием раны. По достижению II фазы течения раневого процесса в лечение включали использовали раневого покрытия «Atrauman-AG» (которое неоднократно показало себя исключительно с положительной стороны в наших прошлых работах).

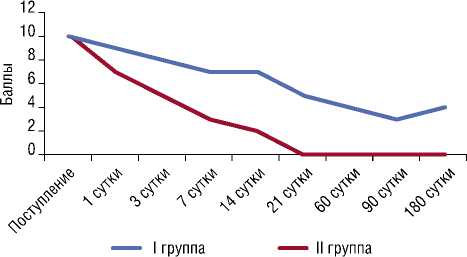

Исследование болевого синдрома показало, что, несмотря на схожую тяжесть заболевания в обеих клинических группах, выраженность боли при госпитализации (10 баллов) была значительно меньше у пациентов группы II после первых 7 суток лечения, по сравнению с клинической группой I (p<0,01). Графическое изображение динамики болевого синдрома исследуемых представлено на рис. 2.

Динамика показателей миофасциального болевого синдрома (МФБС) исследуемых обеих групп в раннем и позднем послеоперационном периоде показана на рис. 3.

Рис. 2. Динамика болевого синдрома.

Рис. 3. Динамика изменения показателей тканевого давления у больных I и II клинических групп.

Из материала на рис. 2 следует, проведение декомпрессивной фасциотомии было показано 68 пациентам II клинической группы. У контингента I клинической группы явление тканевой гипертензии сохранялось не только после проведения оперативного лечения, но и в отдаленном послеоперационном периоде. Явление тканевой гипертензии у пациентов I клинической группы заключалось не только лишь в показателях измерительного прибора, но и субъективных ощущениях (боли тянущего и пекущего характера при физической нагрузке, в некоторых случаях боли покоя, парестезии). В некоторых случаях пациенты были вынуждены сменить род деятельности, что позволяет заключить — лечение флегмоны этой группы проходило на неблагоприятном фоне.

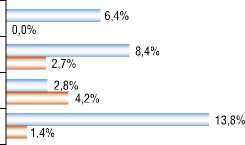

Разработанная тактика лечения пациентов с флегмонами верхней конечности на фоне компартмент-синдро-ма позволил существенно сократить количество осложнений в раннем послеоперационном периоде (Рис. 4).

Число ранних послеоперационных осложнений у больных II группы составило 8,3% (n = 6), тогда как в I группе осложнений было в 2,8 раза больше (27,4%). На наш взгляд это связано с лечением проводимым на фоне тканевой гипертензии.

Для удобной визуализации эффективности разработанной тактики лечения пациентов с флегмонами

Острый лимфангоит Несостоятельность швов и диастаз краев раны Кровотечение

Гнойно-воспалительный процесс

I группа _______ II группа

Рис. 4. Структура ранних послеоперационных осложнений исследуемых I и II клинических групп.

Неудовлетворительный 16,2% результат о,о%

Удовлетворительный результат

Хороший результат

I группа II группа

Рис. 5. Результаты лечения исследуемых I и II клинических групп.

верхней конечности представляем результаты лечения в графическом варианте (Рис. 5).

Из данных представленных на рис. 3, можно заключить, что у пациентов основной группы число хороших результатов в 1,7 раза больше, а количество удовлетворительных результатов в 3,5 раза ниже, чем у пациентов контрольной группы. Неудовлетворительных результатов в основной группе не было вообще (в контрольной — 16,2%).

Заключение

При лечении пациентов с флегмоной верхней конечности при нормальных значениях тканевого давления (8–10 мм рт. ст.) значительно (в 1,9 раза) уменьшились ранние послеоперационные осложнения и полностью купировался болевой синдром (по шкале FPS-R) на 14-е сутки. В контрольной группе болевой синдром сохранялся через 6 месяцев после операции, но это было связано с формированием болевых триггерных зон.

При лечении пациентов с межмышечной флегмоной плеча и предплечья разработанный подход, основанный на индивидуальной шкале оценки с учетом выраженности гипертонуса тканей, позволил достичь хороших отдаленных результатов в 91,7% случаев (54,8% в контрольной группе), при этом удовлетворительные и неудовлетворительные результаты снизились до 8,3% и 0% соответственно (29,0% и 0% и 16,2% соответственно).

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Financing. The study did not have sponsorship.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАГИНАЛЬНОГО МИКРОБИОМА ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ