Лечение переломов диафиза бедренной кости с помощью аппаратов внешней фиксации стержневого типа

Автор: Бейдик О.В., Афанасьев Д.В., Левченко К.К., Марков Д.А., Ван Кай

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются преимущества остеосинтеза переломов бедренной кости с помощью аппаратов внешней фиксации стержневого типа и интрамедуллярных спиц. Проведено компьютерное моделирование на основе методов механики деформируемого твердого тела спицевого и стержневого аппаратов внешней фиксации.

Остеосинтез, аппарат внешней фиксации стержневого типа, спица, компьютерное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142121007

IDR: 142121007

Текст научной статьи Лечение переломов диафиза бедренной кости с помощью аппаратов внешней фиксации стержневого типа

Среди всех переломов длинных трубчатых костей диафизарные переломы бедра занимают 2е место и составляют от 10,4 до 23,9 %. Применение метода Илизарова при лечении больных с переломами диафиза бедра выявило значительные преимущества чрескостного остеосинтеза, однако его удельный вес среди других методов лечения не превышает 8-12 % [1]. Высокая трудоемкость остеосинтеза и большое число специфических осложнений (от 10,8 % до 58,4 %) сдерживают более широкое применение метода наружного чрескостного остеосинтеза. Анатомические и функциональные неудобства, возникающие при остеосинтезе бедра аппаратом Г.А. Илизарова, опасность повреждения сосудисто-нервных образований, большое число воспалительных осложнений, необходимость специальных приспособлений для обслуживания больных приводит к отказу от этого метода фиксации при выборе тактики лечения данной категории больных. В связи с этим поиск новых путей оптимизации комплексного лечения является весьма актуальным.

Целью проводимых нами математических и клинических исследований явилось совершенствование хирургической тактики лечения больных с переломами диафиза бедренной кости с учётом состояния мягкотканных структур повреждённой конечности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами проведено компьютерное моделирование на основе методов механики деформируемого твердого тела спицевого и стержневого аппаратов внешней фиксации. Проведены электронейромио-графическое, реовазографическое и ультразвуковое исследования повреждённой конечности в сравнении со здоровой для оценки динамики состояния периферического кровообращения и функциональной активности нервно-мышечного аппарата поврежденной конечности при диафизарных переломах бедренной кости в процессе остеосинтеза стержневыми аппаратами внешней фиксации при условии интрамедуллярного введения спицы Киршнера, которая вводилась с целью стимуляции эндостального остеогенеза. Клинические методы исследования включали сравнитель- ный анализ ближайших и отдалённых результатов лечения больных с переломами диафиза бедренной кости, лечившихся с применением спицевых аппаратов внешней фиксации, а также с применением разработанной методики.

Математическое исследование

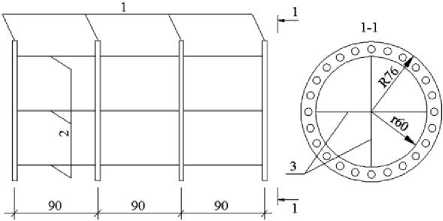

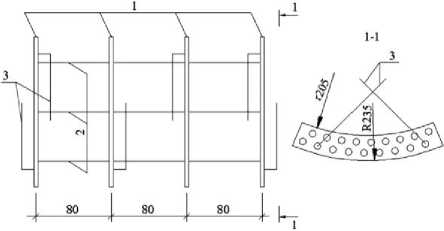

Нами проведено компьютерное моделирование на основе методов механики деформируемого твердого тела [1, 2, 5] двух аппаратов: аппарат № 1, состоящий из четырех колец и спиц (рис. 1), и аппарат № 2, включающий четыре пластины и фиксирующие стержни (рис. 2). Компьютерное моделирование аппаратов чре-скостного остеосинтеза осуществлялось с помощью программного комплекса (ПК) Лира 9.0 [3, 4]. Целью исследования является сравнение двух аппаратов чрескостного остеосинтеза по жесткости фиксации дистального отломка по отношению к проксимальному.

Рис. 1. Конструкция аппарата № 1: поз. 1 – кольцевой элемент; поз. 2 – соединительные стержни; поз. 3 – спицы

Рис. 2. Конструкция аппарата № 2: поз. 1 – криволинейный брус; поз. 2 – соединительные стержни; поз. 3 – стержневые остеофиксаторы

В таблице 1 указаны вид нагрузки и деформации в точке стыковки дистального и проксимального фрагментов бедренной кости.

Из анализа деформаций видно, что аппарат № 2 значительно (в 5,61:3,813=1,5 раза) превосходит по жесткости на продольные усилия аппарат № 1, но ввиду несимметричности схемы закрепления конец отломка кости получает перемещения по осям Y и Z и значительные повороты. Достоинством аппарата № 2 следует считать высокую жесткость при крутящем моменте. При всех остальных воздействиях аппарат № 1 обеспечивает наиболее жесткую фиксацию отломка кости.

К основным недостаткам аппарата № 1 следует отнести релаксацию предварительного натяжения спиц (снижение напряжений вследствие ряда факторов: времени, температуры), из-за чего спицы требуют постоянного контроля за напряжениями и периодического натяжения. Анатомические и функциональные неудобства, возникающие при остеосинтезе бедра аппаратом Г.А. Илизарова, опасность повреждения сосудисто-нервных образований, большое число воспалительных осложнений, необходимость специальных приспособлений для обслуживания больных приводит к отказу от этого метода фиксации при выборе тактики лечения данной категории больных.

Стержневая компоновка аппарата внешней фиксации позволяет: обеспечивать жесткую фиксацию костных фрагментов; уменьшить риск повреждения важных анатомических образований; уменьшить риск воспалительных осложнений; снизить функциональные ограничения для больного; уменьшить трудоемкость выполнения оперативного вмешательства.

Исходя из результатов проведённых математических исследований, достоинств и недостатков каждого метода фиксации, мы выработали тактику лечения больных с переломами диафиза бедренной кости в зависимости от характера перелома:

-

1) наиболее оптимальным при остеосинтезе оскольчатых переломов будет применение аппарата с использованием кольцевых опор и стержневых фиксаторов;

-

2) при остеосинтезе кососпиральных переломов без значительного смещения – полуколь-цевые опоры и стержневые остеофиксаторы;

-

3) при поперечных, поперечных оскольчатых – опоры в виде пластин и стержневые остеофиксаторы.

Таблица 1

Аппарат № 1

Описание нагрузки

X, мм

Y, мм

Z, мм

Ux, град.

Uy, град.

Uz, град.

1. Продольная сила Р=50 кг

-5,610

0,000

0,002

0,000

-0,024

0,000

2. Изгибающий момент Му=50 кг ⋅ см

-0,005

0,000

0,042

0,000

-0,372

0,000

3. Изгибающий момент Мz=50 кг ⋅ см

0,000

-0,036

0,000

0,001

0,000

-0,320

4. Крутящий момент Мх=50 кг ⋅ см

0,000

0,014

0,000

-4,733

0,000

0,001

5. Поперечная сила Qz=5 кг

-0,008

0,000

-0,364

0,000

-0,346

0,000

6. Поперечная сила Qу=5 кг

-0,003

-0,365

0,000

0,008

-0,000

0,298

Аппарат № 2

Описание нагрузки

X, мм

Y, мм

Z, мм

Ux, град,

Uy, град,

Uz, град,

1. Продольная сила Р=50 кг

-3,813

-2,834

1,037

0,000

-4,142

-0,528

2. Изгибающий момент Му=50 кг ⋅ см

-0,729

-1,852

0,800

0,000

-1,556

-0,365

3. Изгибающий момент Мz=50 кг ⋅ см

-0,104

-0,774

1,534

0,000

-0,365

-0,750

4. Крутящий момент Мх=50 кг ⋅ см

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. Поперечная сила Qz=5 кг

-0,319

-0,059

-2,238

0,000

-0,468

0,661

6. Поперечная сила Qу=5 кг

-0,228

-2,066

0,131

0,000

-0,842

0,001

Разработанная технология остеосинтеза включала в себя использование стержневых фиксаторов, модифицированных стандартных стержней, как консольные, так и сквозных, которые устанавливали в метафизарные и диафизарные отделы бедренной кости как перпендикулярно к оси кости, так и оригинальными способами (Патент 2228153 МПК6 А 61 В 17/56 Способ внешней фиксации дистального отдела бедренной кости. - № 2003109006; Заявл. 31.03.2003; Опубл. 10.05.2004, Патент 2228154 МПК6 А 61 В 17/56 Способ внешней фиксации проксимального отдела бедренной кости. - № 2003109007; Заявл. 31.03.2003; Опубл. 10.05.2004). Первоначальная репозиция проводилась на ортопедическом столе. Проводилась контрольная рентгенография с контрастными метками. В оба отломка вводились остеофиксаторы, которые крепились к наружным опорам. Осуществлялась репозиция остающегося смещения в аппарате внешней фиксации, рентгенологический контроль.

Всем больным на следующий день проводилась активизация, на вторые сутки больные могли самостоятельно стоять около постели с дозированной нагрузкой на оперированную конечность. Проводились физиотерапия, лечебная гимнастика, лечение сопутствующей патологии.

Клинические исследования

По данной методике нами пролечено 40 больных в возрасте от 15 до 79 лет с различными диафизарными переломами бедренной кости. Контрольную группу составили 40 больных, при лечении которых использовался спицевой аппарат внешней фиксации. Группы сопоставимы по полу, возрасту и социальному статусу.

Клинический анализ пролеченных больных показал, что общее число осложнений при применении методики не превысило 13 %, тогда как при применении спицевого чрескостного остеосинтеза превысило 20 %. Осложнения, возникшие при лечении больных по разработанной методике, включали: прорезывание кожи вокруг остеофиксатора – 2 наблюдение (5 %), неточность репозиции – 3 наблюдения (7,5 %). Амбулаторностационарный принцип лечения позволил сократить общий койко-день до 7-10 дней. Во всех случаях были достигнуты положительные анатомические и функциональные результаты, неудовлетворительных исходов мы не наблюдали.

Исследования сосудов и нервов

Процесс консолидации переломов находится в прямой зависимости от состояния мягкотканного аппарата травмированной конечности. В связи с этим информация о состоянии периферического кровообращения и нейротрофического обеспечения является необходимой и актуальной в течение всего процесса лечения пациентов с тем или иным видом повреждения.

С целью оценки состояния регионарной макрогемодинамики у больных с диафизарными переломами бедренной кости в процессе фиксации стержневыми аппаратами для чрескостного остеосинтеза мы использовали метод ультразвуковой допплерографии. Запись допплерограмм производили при помощи аппарата «Sonicaid» (Англия).

В результате исследования мы пришли к следующему заключению: 1) регионарный кровоток у больных с диафизарными переломами бедренной кости в остром периоде характеризуется спазмом магистральных сосудов; 2) в процессе всего периода лечения, несмотря на отсутствие острых локальных проявлений перелома и стабильную фиксацию, на пораженной конечности отмечался разной степени выраженности спазм регионарных артерий, требующий медикаментозной коррекции. Полученные результаты соответствуют картине посттравматических изменений кровообращения, которые не усугубились в связи с остеосинтезом предложенными аппаратами.

С целью оценки функционального состояния основных нервных стволов нижних конечностей у больных с диафизарными переломами бедренной кости в процессе фиксации сегментов стержневыми аппаратами для чрескостного остеосинтеза мы применили метод электронейромиографии (ЭНМГ). Обследование проводили на миографе «Нейромиан» производства «МЕ-ДИКОМ-МТД» (г. Таганрог) с использованием поверхностных и игольчатых электродов.

Из полученных данных следует, что в первые трое суток после операции существуют ак-сонопатия и миелинопатия седалищного нерва, признаки которых существенно регрессируют в течение первого месяца иммобилизации бедренной кости и продолжают регрессировать в дальнейшем.

Клинический пример. Больной К., 19 лет, поступил в клинику на 6-е сутки после травмы с диагнозом: закрытый оскольчатый перелом левой бедренной кости в средней трети со смещением отломков; состояние после открытой травмы черепа с ушибом головного мозга; перелом основания черепа; субарохноидальная гематома; перелом костей верхней челюсти, носа; множественные ссадины и ушибы мягких тканей лица, туловища, конечностей.

После обследования больного и проведения лечения сопутствующей патологии на 5-е сутки пребывания в стационаре была проведена операция: закрытая репозиция на ортопедическом столе, чрескостный остеосинтез левой бедренной кости аппаратом внешней фиксации стержневого типа и интрамедуллярной спицей. Послеоперационный период протекал без осложнений, проводилась терапия сопутствующей патологии. Больной выписан из стационара на 10-е сутки после операции.

В дальнейшем больной наблюдался амбулаторно. Аппарат снят через 4 месяца после операции. Достигнуто сращения костных фрагментов, получен благоприятный клинико-анатомический результат. В процессе лечения не наблюдалось никаких осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наш опыт показал, что чрескостный остеосинтез стержневыми аппаратами в сочетании с интрамедуллярным введением спицы Киршнера является эффективным средством в лечении больных с диафизарными переломами и деформациями бедренной кости. Применение стержневых остеофиксаторов позволило разработать оригинальные способы остеосинтеза, выполненные на уровне патентов Российской Федера- ции, которые повысили жесткость и стабильность остеосинтеза, уменьшили отрицательные моменты применения аппаратов внешней фиксации спицевого типа. В результате снизилось число воспалительных осложнений, упростилась техника выполнения оперативных вмешательств, при сохранении положительных свойств, повысилась экономическая эффективность лечения.