Лечение травмы таза, осложненной повреждениями урогенитального тракта

Автор: Ушаков С.А., Лукин С.Ю., Истокский К.Н., Никольский А.В., Митрейкин Ю.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована эффективность лечения пациентов с травмой таза, осложненной повреждениями урогенитального тракта, путем применения современных методик в зависимости от вида, тяжести, локализации повреждений таза и органов мочеполовой системы. Представлен ретроспективный анализ лечения 58 пациентов с переломами костей таза и повреждениями органов мочеполовой системы за период 2005-2009 гг. На клинических примерах продемонстрированы современные тактические подходы, преимущества применения современных методик при лечении пациентов с данным видом травмы, сформулирован алгоритм оказания помощи пострадавшим. Применение данного подхода обеспечило восстановление анатомо-функциональных показателей с минимальным количеством осложнений и позволило добиться положительных результатов лечения у 81 % пострадавших.

Политравма, травма таза, повреждения урогенитального тракта

Короткий адрес: https://sciup.org/142121391

IDR: 142121391

Текст статьи Лечение травмы таза, осложненной повреждениями урогенитального тракта

Область таза является сложным анатомофункциональным образованием, включает важные отделы опорно-двигательной, мочеполовой и пищеварительной систем. Уровень летальности от нестабильных повреждений таза варьирует от 10 до 18 % [1]. Множественные повреждения структур таза составляют от 62 % до 87 % [4]. При этом сочетанные повреждения переднего полукольца таза и урогенитального тракта встречаются у 20 % пациентов [4].

Традиционно аппарат внешней фиксации (АВФ) является стартовым и окончательным способом лечения осложненной травмы таза. Применение погружных фиксаторов весьма ограничено, особенно при наличии эпицистосто-мы и иных абдоминальных свищей. Однако метод внешней фиксации имеет ограниченные репозиционные возможности в силу анатомических особенностей таза и не всегда позволяет устранить разноплоскостные смещения в ре- зультате одномоментной работы разнонаправленно действующих мышц [2, 8, 11]. Кроме того, нет единого мнения о тактике лечения повреждений уретры, внебрюшинных и внутрибрюшинных разрывов мочевого пузыря, необходимости применения эпицистостомы при повреждениях мочевого пузыря [3, 6, 9].

Цель работы: повышение эффективности лечения пациентов с травмой таза, осложненной повреждениями урогенитального тракта.

Задачи исследования:

-

1. Изучить и проанализировать виды встретившихся повреждений.

-

2. Определить рациональные методы лечения переломов таза и повреждений структур мочеполовой системы в зависимости от вида, тяжести повреждений, общего состояния пострадавших.

-

3. Оценить результаты лечения у данной группы пациентов .

МАТЕРИЛ И МЕТОДЫ

В работе представлен ретроспективный анализ лечения 58 пациентов с политравмой, в составе которой имелись повреждения костей таза и урогенитального тракта за период 2005-2009 г. Все пациенты изначально проходили лечение на базе травматологического отделения МУ ГБ № 36

г. Екатеринбурга. При развитии осложнений со стороны урогенитального тракта, специализированная помощь оказывалась в отделении эндоскопической и реконструктивной урологии ОКБ № 1 клиники урологии УГМА. В работе использовали классификацию повреждений тазового кольца Tile [10] и переломов вертлужной впадины по E. Le-tournel [5], повреждений крестца по Denis, классификацию переломов АО/ASIF [7].

Мужчин было 28 человек (48,3 %), женщин 30 (51,7 %). Разрывы почки диагностированы у 2 пациентов (3,4 %), повреждения мочевого пузыря – у 49 человек (84 %), раны влагалища у 4 пациенток (7 %), разрывы уретры – у 16 мужчин (27,6 %). Внутрибрюшинные разрывы в результате гидродинамического удара на фоне переполненного мочевого пузыря наблюдали у 17 пострадавших (29 %). Внебрюшинные повреждения, обусловленные как разрывами тазовой диафрагмы при значительном расхождении половин таза (повреждения типа 61 В1, С1-3), так и травмированием стенки мочевого пузыря костными фрагментами (повреждения типа 61 А2.3, В2, С1.1), наблюдали у 32 пациентов (53 %). Изолированные разрывы уретры встретились в 5 случаях (8,6 %), сочетание повреждения мочевого пузыря и мембранозного отдела уретры встретились у 11 пациентов мужского пола (19 %).

Среди повреждений таза преобладали полифо-кальные повреждения, в составе которых определялись повреждения тазового кольца и вертлужной впадины 31 человек (54 %). Из переломов вертлужной впадины превалировали поперечные и Т-образные 23 пациента (67 %). Среди повреждений передних отделов тазового кольца наиболее часто встретились билатеральные переломы лонных костей (22 человека, 38 %) и комбинированное повреждение, объединяющее разрыв лонного сочленения и перелом костей переднего полукольца (18 пациентов, 31 %). Среди повреждений заднего полукольца наиболее часто встретились разрывы крестцово-подвздошного сочленения (21 человек, 36 %) и трансфораменальные переломы крестца (20 пациентов, 34 %).

Диагностику повреждений почки проводили при помощи ультразвукового исследования, компьютерной томографии (КТ), лапароскопии. Основным методом диагностики повреждения мочевого пузыря была ретроградная статическая цистография, повреждения уретры диагностировали при помощи восходящей уретрографии.

У 7 пациентов окончательный диагноз выставлен по данным компьютернотомографической цистографии, кроме того КТ позволяет хорошо визуализировать повреждения таза, оценивать разноплоскостные смещения отломков, наличие разрывов сочленений, импрессии суставных поверхностей и дает возможность спланировать оперативное вмешательство, подобрать необходимые доступы для адекватного ортопедического и урологического вмешательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оперативное лечение повреждений мочевого пузыря у 47 пациентов было проведено в 1-е сутки, у 1 пациента на 3-и сутки, у одного пациента повреждение мочевого пузыря выявлено и прооперировано на 8-е сутки. Разрывы почки диагностированы и ушиты в день поступления. Раны влагалища ушиты в первые сутки, в одном случае выполнена повторная обработка раны на 3-и сутки по причине несостоятельности швов. Стабилизацию тазового кольца выполняли при поступлении по неотложным показаниям: аппаратом внешней фиксации у 19 пациентов (33 %), пластинами с ушиванием мочевого пузыря из одного операционного доступа – у 14 человек (24 %), лонных костей винтами на фоне повреждения мочевого пузыря у 4 пациентов (7 %), последовательное применение АВФ и погружного остеосинтеза у 21 пациента (36 %). Применялись доступы: нижнесрединная лапаротомия, Пфанненштилля, подвздошно-паховый по E. Letournel в одно или в два операционных окна, Кохера-Лангенбека. Для остеосинтеза при- меняли реконструкционные прямые и предизог-нутые пластины и самонарезные кортикальные винты 3,5 и 4,0 мм, канюллированные спонги-озные и статические винты 6,5 и 7,3 мм. У мужчин наряду с ушиванием мочевого пузыря выполняли эпицистостомию в 10 случаях, у 18 пациентов ограничились трансуретральным дренированием мочевого пузыря силиконизиро-ванным катетером Фолея. Для эпицистостомии на первых этапах использовали гладкие силиконовые трубки у 4 пациентов, при этом у 2 пациентов наблюдали негерметичность эпицисто-стомы и вторичные мочевые затеки в пространства малого таза. В последующем с целью улучшения герметичности системы эвакуации мочи использовали катетер Фолея с раздувающейся манжетой. В 2 случаях наблюдали несостоятельность шва стенки мочевого пузыря. Наиболее частым осложнением повреждения мембранозного отдела уретры и длительного использования мочевого катетера явились рубцовые стриктуры уретры, что также соответст- вует данным зарубежных коллег [9, 11]. Поэтому всех пациентов в послеоперационном периоде направляли в урологический стационар для консультации и реконструктивных операций по показаниям.

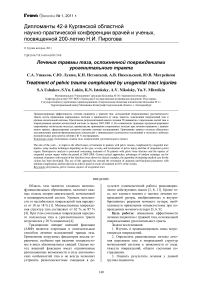

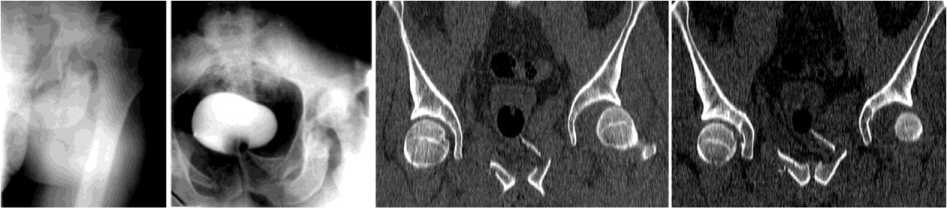

Клиническое наблюдение. Пациент К., 27 лет, доставлен в клинику через 1 час после транспортной травмы, придавлен движущимся автомобилем внутри бетонного бокса. При обследовании выявлен разрыв крестцово-подвздошного сочленения слева, перелом задней колонны в сочетании с переломом задней стенки левой вертлужной впадины, задневерхний вывих бедра, многооскольчатый перелом лонной и седалищной костей с обеих сторон с дислокацией отломков в полость малого таза и перфорацией мочевого пузыря (рис. 1, б, в). Повреждение мембранозного отдела уретры, синдром Morel Levalle (балл ISS 34).

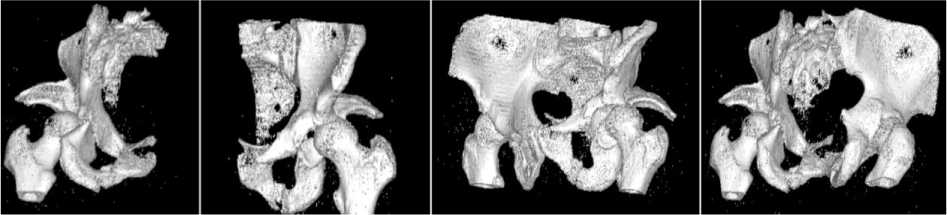

В экстренном порядке выполнен I этап оперативного лечения: вправление вывиха бедра, ушивание внебрюшинного разрыва мочевого пузыря, трансуретральное дренирование мочевого пузыря катетером Фолея. Стабилизация передних отделов таза пластиной и винтами, дополнительно проведена фиксация АВФ (передняя рама) с дистрактором таз-бедро (рис. 2, а), дренирование полости по наружной поверхности верхней трети бедра, мозаичное подшивание лоскута кожи с клетчаткой к фасции. На 26 сутки, после заживления ран по задненаружной поверхности бедра и таза, выполнена окончательная открытая репозиция перелома вертлужной впадины из доступа Кохера – Лангебе-ка, стабилизация пластиной и винтами, илиоса-кральное блокирование слева (рис. 2, б). Послеоперационный период осложнился рубцовой стриктурой мембранозного отдела уретры (рис. 3, б), однако пациент мочился самостоятельно, часто, малыми порциями. В условиях урологического отделения выполнена внутренняя оптическая уретротомия, восстановлена проходимость уретры. Через 6 месяцев наблюдалась консолидация переломов, при осмотре через 12 месяцев признаков АНГБ слева не отмечено. Функциональный и клинический результат признан хорошим (рис. 3, а, в).

а б в

г

Рис. 1. Пациент К., 27 лет: а рентгенограмма тазобедренного сустава в прямой проекции; б рентгенограмма таза, ретроградная статическая цистография; в КТ таза, MPR во фронтальной плоскости; г КТ таза, SSD-реконструкция поврежденного таза

а б

Рис. 2. Пациент К., 27 лет: а рентгенограмма таза после выполнения первого этапа лечения; б данные полипроекцион-ной рентгенографии таза после проведенного многоэтапного оперативного лечения

а б в

Рис. 3. Пациент К., 27 лет: а обзорная рентгенограмма таза через 8 месяцев; б уретрография с признаками стриктуры мембранозного отдела уретры через 6 месяцев; в фото больного через 12 месяцев

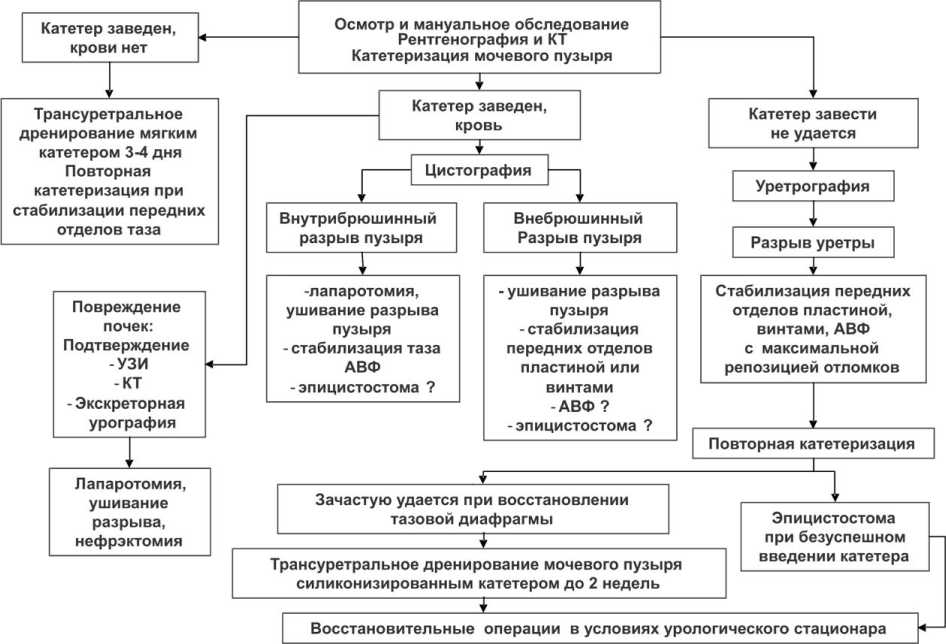

Рис. 4. Алгоритм диагностики и лечебных мероприятий при травме таза и повреждениях урогенитального тракта

Оценку результатов проводили по шкале Мат-тиса-Любошица-Шварцберга. Хорошие результаты лечения в среднесрочном периоде (до 6 месяцев) наблюдали у 39 пациентов (67,2 %), удовлетворительные у 14 (24,2 %), неудовлетворительные у 5 пациентов с летальным исходом по причине перитонита и сепсиса (8,6 %). В отдаленном периоде (более 12 месяцев) после проведения дополнительного лечения совместно с урологом хорошие результаты лечения наблюдали у 47 паци- ентов (81,2 %), удовлетворительные – у 2 (3,4 %). 4 пациента (6,8 %) на повторный осмотр не явились. Для оценки результатов восстановительного хирургического лечения повреждений уретры применялся современный метод исследования в урологии – урофлоуметрия, позволяющая объективно оценить основные показатели уродинамики нижних мочевыводящих путей (объемная скорость и время мочеиспускания, наличие остаточной мочи и др.).

ВЫВОДЫ

-

1. Наиболее часто травмы таза сопровождаются внебрюшинными разрывами мочевого пузыря и повреждениями мембранозного отдела

-

2. При внутрибрюшинных разрывах мочевого пузыря наряду с интравезикальной ревизией орга-

- на и ушиванием разрыва мочевого пузыря показана стабилизация тазового кольца АВФ с последующей заменой на погружной остеосинтез.

-

3. При внебрюшинных разрывах целесообразна стабилизация отломков переднего полукольца и вертлужной впадины, пролабирующих в полость малого таза, пластинами и винтами в одну операционную сессию, через один доступ с ушиванием разрыва мочевого пузыря. Операцию необходимо завершать трансуретральным дренированием мочевого пузыря эластическим катетером и дренированием паравезикального пространства жестким дренажем с активной аспирацией.

-

4. Адекватное дренирование поврежденного мочевого пузыря в большинстве случаев обеспечивается трансуретральной установкой силикони-зированного катетера Фолея сроком до 10-14 дней. Использование жестких катетеров для выведения мочи, особенно при незавершенной репозиции тазового кольца, недопустимо, так как приводит к дополнительной травме уретры, предстательной железы и мочевого пузыря с высоким риском образования ложных ходов уретры, формированию мочевых затеков в области таза с распространением на бедро, что может привести к возникновению септических осложнений.

-

5. Эпицистостомия показана у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, повреждением мембранозного отдела уретры и безуспешности катетеризации.

-

6. Ранняя и наиболее точная репозиция структур тазового кольца обеспечивает адекватное восстановление сухожильного центра тазовой диафрагмы и предотвращает развитие таких осложнений как стрессовое недержание мочи у женщин и мужчин, острая задержка мочеиспускания у мужчин в результате повреждения уретры, а также снижает риск развития в отдаленном периоде эректильной дисфункции у мужчин.

-

7. В отсроченном периоде (через 3-4 месяца после травмы) в условиях урологического стационара выполняются восстановительнореконструктивные операции на нижних мочевыводящих путях: при рубцовых стриктурах буль-бозного и мембранозного отделов уретры показана внутренняя оптическая уретротомия или анастомотическая пластика уретры (операция Холь-цова); в случае недержания мочи слинговые операции с целью создания уретрального сопротивления при частичной потере мочи и имплантация систем искусственного сфинктера мочевого пузыря при полном недержании мочи.

-

8. Взаимопонимание всех служб, преемственность и слаженная работа команды специалистов (травматолог, хирург, уролог) обеспечивают наибольшее количество хороших результатов лечения в среднесрочном и отдаленном периодах лечения (81,2 %).

уретры у мужчин.

Для эпицистостомы необходимо применять катетер с раздувающейся манжетой с целью герметизации системы мочеотведения. Система мочеприемника должна быть герметичной и замкнутой.