Ледниковый генезис валунных суглинков на севере Большеземельской тундры

Автор: Андреичева Л.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (277), 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены две взаимоисключающие точки зрения на происхождение валунных суглинков, проблема генезиса которых, несмотря на более чем вековую историю изучения четвертичных отложений на Европейском Северо-Востоке России, все еще дискутируется. Выполненные исследования подтвердили важность комплексного литологического изучения плейстоценовых отложений для установления их генетической принадлежности. Обсуждаются генетические особенности валунных суглинков, характеризующие их как морены покровных континентальных ледников. Приведены примеры субъективной интерпретации опубликованных геологических фактов приверженцами маринистической концепции генезиса валунных суглинков.

Плейстоцен, валунные суглинки, генезис, четвертичные отложения, комплексные исследования, гляциализм, маринизм

Короткий адрес: https://sciup.org/149129273

IDR: 149129273 | УДК: 551.332.212(1-924.81) | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-1-3-11

Текст научной статьи Ледниковый генезис валунных суглинков на севере Большеземельской тундры

Проблема генезиса валуносодержащих глинистых пород (валунных суглинков), слагающих основную часть разреза четвертичных отложений (квартера) на Европейском Северо-Востоке России, имеет более чем вековую историю. Однако генетическая принадлежность этих отложений окончательно не установлена, и до сих пор продолжаются дискуссии между приверженцами ледниковой концепции происхождения валунных суглинков (гляциалистами) и сторонниками их ледово-морского генезиса (маринистами). И та и другая точки зрения являются лишь моделями, в различной степени обусловленными фактами. Особенно популярной маринистическая модель была в 70—90-е годы прошедшего века. Вот и в последние 15—20 лет наблюдается активизация маринистов, полностью отрицающих гляциальную концепцию и считающих ее перечнем догм [13]. Проблема эта действительно сложная, трудность в установлении генезиса валунных суглинков состоит в отсутствии четких генетических критериев диагностики: им присущ целый ряд признаков, характерных как для отложений континентальных ледниковых покровов, так и для бассейновых образований. Именно поэтому во взглядах на их происхождение у исследователей до сих пор нет единого мнения, а между тем нерешенность этой проблемы приводит к принципиальным расхождениям мнений о возрасте отложений квартера, обоснованное стратиграфическое расчленение и корре- ляция которого являются особенно актуальными в связи с подготовкой нового варианта региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений. Кстати, проблема генезиса валунных суглинков — проблема сугубо региональная, ее обсуждают геологи, работающие на севере страны, тогда как ни за рубежом, ни в центральных районах России этой проблемы не существует. У геологов, изучающих и картирующих четвертичные отложения на Европейском Севере России, не возникает сомнений в ледниковом происхождении валунных суглинков. Все это привело автора, более 40 лет занимающуюся изучением разных генетических типов квартера на обширной территории Тимано-Печоро-Вычегодского региона, а также Архангельской и Вологодской областей [1, 2], к решению еще раз обосновать ледниковый генезис валунных суглинков, имеющих весьма широкое распространение на территории Севера Европейской России.

Генетические критерии валунных суглинков. Обсуждение

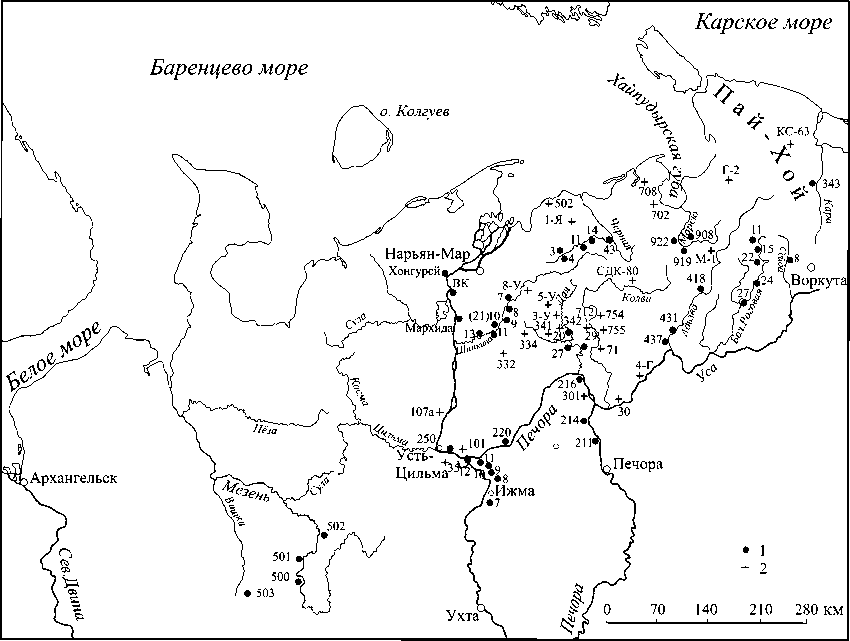

Предметом настоящей статьи является обсуждение данной проблемы и авторское представление об условиях образования валунных суглинков в регионе. Ранее автор не исключала возможности развития на крайнем севере Печорской низменности (рис. 1) ледово-морских отложений, формирование кото-

Рис. 1. Схема расположения обнажений и скважин неоплейстоцена: 1 — обнажения; 2 — скважины

Fig. 1. Arrangement of Neoplestocene outcrops and wells: 1 —outcrops; 2 — wells

рых могло происходить в начальные и заключительные этапы оледенений [2]. Проведенное детальное комплексное исследование четвертичных образований в прибрежных районах Большеземельской тундры: в низовье р. Печоры (обнажения Вастьянский Конь, Хонгурей и Мархида) и в долинах рек Черной, Куи и Шапкиной [4], а также сопоставление полученных данных с результатами аналогичных исследований валунных суглинков в более южных районах Тимано-Печоро-Вычегодского региона и в центральной части Европейской России не оставляют сомнений в их ледниковом генезисе. Литологическое изучение маркирующих ледниковых горизонтов в многочисленных разрезах береговых обнажений выявило комплекс диагностических показателей состава разновозрастных морен, что позволило провести межрегиональную корреляцию горизонтов квартера на обширной территории от Большеземельской тундры до верховий Волги и Оки [5].

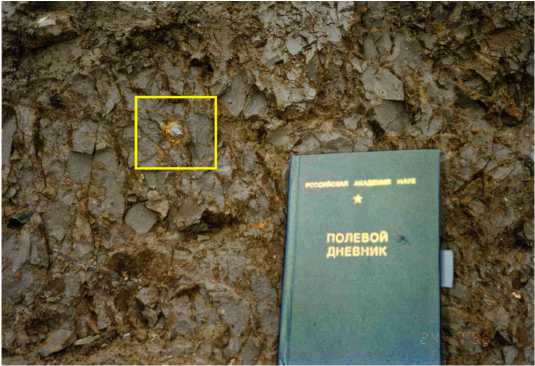

Как отмечалось выше, валунные суглинки обладают комплексом основных признаков, характерных для ледниковых отложений. К ним относятся: экзарационные контакты с подстилающими породами (рис. 2), часто осложненные гляциодинами-ческими текстурами; отторженцы преимущественно деформированных пород, как литифицированных, так и рыхлых; выдержанная в региональном плане и в пределах одновозрастных горизонтов закономерная ориентировка удлиненных обломков пород всего гранулометрического спектра; высокое содержание неустойчивых к выветриванию минералов; шлифованная и штрихованная поверхности неокатанных обломков пород, часто имеющих форму ледогранни- 4

ков (рис. 3). На самом деле важнейших критериев генетической диагностики валунных суглинков, характеризующих их как ледниковые отложения, существенно больше [2, 4]. Надо сказать, что часть приведенных генетических признаков валунных суглинков, если их рассматривать по отдельности, характерна для отложений, сформированных в иных седиментационных условиях. Но лишь в ледниковой обстановке они наблюдаются в комплексе и являются ве-

Рис. 2. Экзарационный контакт вычегодской морены с деформированными родионовскими песками. Видны текстуры захвата подстилающих отложений по оперяющим надвигам (обн. 431, р. Адзьва)

Fig. 2. Exacerational contact of the Vychegda moraine with deformed Rodionovo sands. The textures of the seizure of the underlying deposits along the feathering thrusts are visible (section 431, the Adzva River)

Рис. 3. Обломки пород с ледниковой штриховкой на р. Печоре

Fig. 3. The debris of rocks with glacial pattern on the Pechora River дущими в отличие от других обстановок, где характеризуют второстепенные признаки осадка [4]. Кроме указанных особенностей валунные суглинки Северо-Востока Европейской России обладают некоторыми специфическими признаками, нетипичными для аналогичных отложений классических ледниковых районов Восточно-Европейской равнины, но присущими морским образованиям. Такими особенностями являются: 1) низкое содержание грубообломочного материала; 2) наличие разновозрастной макро- и микрофауны; 3) повышенная засоленность отложений; 4) включения пиритовых конкреций; 5) слоистость (в отдельных случаях) отложений. Эти на первый взгляд аномальные черты высокоширотных валунных суглинков дают основание ряду исследователей — сторонникам маринистической концепции — использовать их в качестве признаков, указывающих на бассейновое происхождение валунных суглинков.

В процессе динамики покровных ледников экзарации подвергались как континентальные (озерные, аллювиальные отложения ледниковых комплексов предшествующих оледенений), так и чередующиеся с ними в разрезе морские осадки. Кроме того, в зону интенсивной экзарации вовлекались и слаболитифи-цированные породы мезозоя супесчано-суглинистого состава, слагающие дочетвертичное ложе. Морские четвертичные и мезозойские осадки продуцировали в ледниковые толщи наряду с собственно терригенными компонентами, формирующими вещественный состав и структурные особенности валунных суглинков, пиритовые конкреции, остатки разновозрастной фауны и флоры, специфический ионно-солевой комплекс.

Низкое содержание в толщах валунных суглинков обломков пород крупнее 1 см (0.2—5.2 %) объясняется отсутствием источников пополнения их местным грубообломочным материалом, а также рыхлым или сла-болитифицированным субстратом на всем пути следования ледников из центров оледенений. Поэтому почти все крупные валуны представлены экзотическими для данного района массивными кристаллическими породами, кварцитопесчаниками и кварцитами, гравелитами, конгломератами, крепкими известняками.

К северу от широтного отрезка р. Печоры в валунных суглинках отмечаются находки раковин моллюсков, на что указывают как гляциалисты, так и маринисты. Но встречающиеся раковины обычно имеют плохую сохранность и представлены, как правило, обломками различной крупности, очень редко целыми створками. Среди них отсутствуют сомкнутые створки раковин тонкостенных форм, хрупких гастропод, следы прикрепления балянусов на валунах, весьма характерные для современных отложений арктических шельфовых морей [29]. По данным мариниста В. С. Зархидзе [15], комплексы моллюсков из толщ валунных суглинков весьма значительно обеднены по сравнению с комплексами из подстилающих их морских осадков колвинской и падимейской свит нижнего плейстоцена. Южнее широтного колена р. Печоры определимые формы раковин морских моллюсков не встречаются, что отмечал и В. С. Зархидзе [15], т. е. ареал их соответствует области развития морских осадков колвинской и падимейской свит. Находки раковин моллюсков отмечаются в диамиктонах Западной Сибири [17], в Прибалтике [25], на севере Канады [31] и в ряде других регионов.

Согласно исследованиям приверженцев гля-циоморской гипотезы формирования валунных суглинков — О. Ф. Барановской, И. Н. Семенова, Г. Н. Недешевой и других — в комплексах фораминифер из роговской свиты встречаются лишь формы, содержащиеся в подстилающих морских осадках падимейской и колвинской свит, но в значительно обедненном составе и с примесью более древних форм. На переотложенный характер микрофауни-стических остатков из подстилающих пород указывает смешение в валунных суглинках разновозрастных фаун, что неоднократно отмечалось в литературе [19, 29]. По мнению А. Н. Симонова [27], микрофосси-лии, не разрушаясь, могут транспортироваться на расстояние десятков, а в благоприятных случаях — первых сотен километров. Раковины фораминифер в условиях послойно-пластического движения льда переносятся ледниками в более или менее сохранном виде на значительно большие расстояния, чем раковины моллюсков. Но все же степень сохранности органических остатков зависит от дальности переноса. По этой причине валунным суглинкам региона свойственно уменьшение содержания фораминифер в южном направлении [11, 20].

Рядом исследователей получены интересные данные при изучении распределения фораминифер в разрезе: вверх по толще валунных суглинков по мере удаления от подстилающих пород уменьшается количество раковин фораминифер. Это свидетельствует о том, что в распределении микрофауны находит отражение общая закономерная тенденция формирования вещественного состава основных морен, а именно ослабление связи всех компонентов их состава с породами субстрата вверх по стратиграфическому разрезу, что является характерной особенностью ледникового седиментогенеза. Микрофауну следует рассматривать как терригенный материал мелкопесчаной и крупноалевритовой размерности. Таким образом, включения микрофауны и других органических остатков в валунных суглинках не противоречат их ледниковому генезису, особенно при наличии подходящих источников — пород, из которых они могли быть переотложены.

По мнению В. А. Жаркова [13], попытки использования геохимических данных в качестве дополни- 5

тельного критерия определения генезиса пород не дали однозначных результатов. Напротив, приведенные в литературе данные по этому вопросу [9, 27] убедительно свидетельствуют, что: 1) содержание ионов Cl-, Na.+, К+ в валунных суглинках значительно ниже, чем в морских осадках; 2) формирование их ионно-солевого комплекса происходило за счет ассимиляции ледниками глинистых морских мезозойских и кайнозойских пород. Подтверждение тому — закономерное убывание засоленности валунных суглинков к югу, а также повышенная степень засоленности отложений в их подошве в случаях, когда они залегают на морских глинистых породах, как мезозойских, так и плейстоценовых. Таким образом, особенности ионно-солевого комплекса валунных суглинков — повышенные содержания щелочных катионов и ионов хлора — также не являются аргументами против их ледникового генезиса.

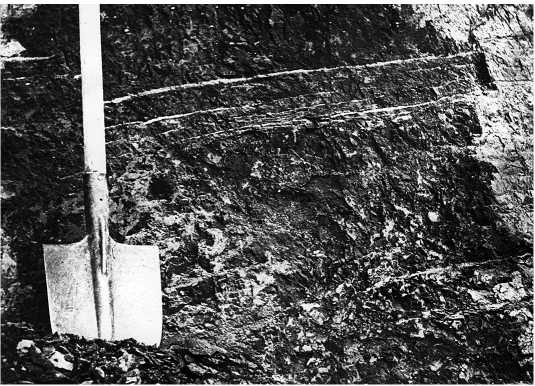

В валунных суглинках нередко встречаются конкреции сульфидного железа. Не образуя конкреционных прослоев, они наряду с другим грубообломочным материалом присутствуют в виде рассеянных включений (рис. 4). На происхождение этих конкреций существуют две точки зрения. Согласно одной из них, конкреции захвачены ледником и вовлечены в толщи валунных суглинков из подстилающих отложений келловейского и волжского ярусов верхней юры и ва-ланжинского и барремского ярусов нижнего мела, регионально развитых на севере Печорской низменности [6, 1]. Другая точка зрения предполагает, что эти включения являются аутигенными, возникшими в ходе диагенеза осадков, и их наличие является одним из «надежных признаков водного бассейнового происхождения» [10, стр. 113].

Рис. 4. Пиритовая конкреция в толще валунных суглинков (обн. 12, р. Шапкина)

Fig. 4. Pyrite nodule in the boulder loam (section 12, the Shapkina River)

При микроскопическом изучении конкреций установлено, что их тела резко обособлены от вмещающих валунных суглинков. Включения и вмещающие отложения характеризуются различным гранулометрическим и минеральным составом кластического материала. Вмещающие валунные суглинки отличаются крайне низкой степенью сортированно-сти мелкозема с примерно равными содержаниями песка, алеврита и глины, тогда как материал включений определяется более высокой сортировкой, более мелким размером кластических зерен с преобладанием то мелкопесчаной, то алевритовой составляющих и почти во всех случаях резко подчиненным значением пелитовой фракции по сравнению с вмещающи-

Химический состав конкреций и вмещающих валунных суглинков The chemical composition of nodules and enclosing boulder loam

|

Компонент Component |

Сергеево Щелье, обн. 256 Sergeevo Shchelye, outcrop 256 |

Щельябож, обн. 216 Shchelyabozh, outcrop 216 |

||||

|

Конкреция Concretion |

Лимонножелтая оторочка Lemon-yellow margin |

Вмещающий валунный суглинок Enclosing boulder loam |

Конкреция Concretion |

Лимонножелтая оторочка Lemon-yellow margin |

Вмещающий валунный суглинок Enclosing boulder loam |

|

|

SiO2 |

48.06 |

37.60 |

73.26 |

43.16 |

44.78 |

71.04 |

|

TiO2 |

0.17 |

0.31 |

0.61 |

0.26 |

0.36 |

1.10 |

|

A 2 O 3 |

0.65 |

5.10 |

10.91 |

0.73 |

10.64 |

10.79 |

|

Fe 2 O 3 |

37.8 |

18.7 |

1.34 |

11.08 |

12.20 |

2.95 |

|

FeO |

1.81 |

23.75 |

3.93 |

1.15 |

||

|

MnO |

0.008 |

0.018 |

0.07 |

0.005 |

0.04 |

0.06 |

|

MgO |

0.03 |

0.52 |

1.23 |

0.07 |

0.97 |

1.35 |

|

CaO |

0.05 |

7.75 |

1.39 |

0.74 |

4.44 |

1.65 |

|

Na2O |

0.78 |

1.99 |

1.29 |

1.55 |

||

|

K2O |

0.07 |

2.14 |

2.30 |

0.03 |

2.48 |

2.46 |

|

H2O- |

0.86 |

6.06 |

1.62 |

1.54 |

2.94 |

0.98 |

|

H2O+ |

3.58 |

5.61 |

2.32 |

5.10 |

4.02 |

2.43 |

|

CO2 |

0.02 |

0.10 |

0.60 |

0.04 |

0.07 |

0.80 |

|

P 2 O 5 |

0.21 |

0.23 |

0.10 |

0.13 |

0.19 |

0.18 |

|

° общ |

Не опр.n/d |

Не опр. n/d |

0.04 |

Не опр. n/d |

Не опр. n/d |

0.02 |

|

s пир |

8.75 |

0.10 |

Не опр. n/d |

9.13 |

0.03 |

Не опр. n/d |

|

SO 3 |

2.20 |

16.50 |

Не опр. n/d |

3.88 |

10.32 |

Не опр. n/d |

|

П.П.П. |

22.91 |

19.66 |

4.64 |

24.27 |

12.71 |

5.23 |

ми отложениями. Своеобразен и минеральный состав конкреций: в них установлены кварц, полевые шпаты, гипс, единичные обломки слюд, эпидота, циркона, амфиболов, мелкие окатанные зерна глауконита. Цементирующая масса представлена пиритом, иногда с незначительной примесью глинисто-кремнистого вещества. Контакт конкреций с вмещающими отложениями подчеркнут оторочкой лимонно-желтого цвета, где доминирует гипс, часто в виде довольно крупных кристаллов, в подчиненных количествах содержатся кварц и полевые шпаты, единичны обломки акцессориев.

Дифрактометрическое изучение материала сульфидных включений и валунных суглинков также подтвердило их существенные различия. Химическое изучение материала включений (см. таблицу) указывает на их пиритовый состав. Лимонно-желтая оторочка состоит из сульфатов — гипса и ярозита [6].

Таким образом, сравнительное литологическое изучение конкреционных включений пирита и вмещающих валунных суглинков выявило существенные различия тех и других, позволяющие считать конкреции аллотигенными [26, 6, 1].

Что касается слоистости валунных суглинков, то прежде всего надо отметить, что в большинстве своем они все же неслоисты. Однако иногда в них наблюдается хорошо выраженная полосчатая текстура, обусловленная чередованием прослоев различной мощности песков, алевритов и валунных суглинков. Особенно типична такая слоистость для приконтакт-ной зоны суглинков и подстилающих рыхлых отложений (рис. 5), часто она отмечается вблизи оттор-женцев нелитифицированных пород. Генетически эта слоистость не имеет ничего общего с обычной седиментационной слоистостью водно-осадочных образований. В отличие от последних она фрагментарна, и на некотором удалении от контакта прослои рыхлого материала в валунных суглинках становятся тоньше, превращаются в линзы, а затем вообще исчезают. Часто за слоистость принимаются шлировидные текстуры режеляционного генезиса (рис. 6). Сходные текстуры описаны Ю. А. Лаврушиным в современных ледниках Шпицбергена [22].

Иногда в разрезах можно наблюдать следы захвата, смятия и внедрения подстилающих пород в толщу морены по зонам пологих внутренних сколов и надвигов (рис. 7). Образующиеся при этом в кровле рыхлых отложений (в данном случае песков) складки волочения затаскиваются в приподошвенную часть основной морены, имитируя слоистость. Кстати, в литературе отмечается, что нарушения типа складок волочения встречаются относительно редко: например, на территории Белоруссии Э. А. Левковым [23] они установлены лишь в четырех разрезах. Результаты наших исследований показывают, что для Европейского Северо-Востока складки волочения, образующиеся в зоне сочленения основных морен и нелитифицированных пород субстрата, довольно обычны.

Представляется, что попытки делать вывод о морском генезисе валунных суглинков на основании получения единичных фактов из отдельных разрезов при использовании одного-двух методов [30, 12, 13, 21] и

Рис. 6. Режеляционные прослои песка имитируют горизонтальную слоистость в печорской морене (р. Печора, с. Усть-Цильма, обн. 250).

Fig. 6. Regellation interlayers of sand imitate horizontal stratification in the Pechora moraine (the Pechora River, Ust-Tsilma village, section 250)

Рис. 5. Растащенные в основании полярной морены подстилающие аллювиальные пески, имитирующие слоистость (обн. Хонгурей, р. Печора)

Рис. 7. Складка волочения, образованная в кровле песков по пологому гляционадвигу. Движение ледника слева направо по аз. 300—310° (обн. Хонгурей, р. Печора)

Fig. 7. Drag fold, formed in the roof of sands along flat glacio-thrust. The movement of the glacier from left to right according to the azimuth 300—310° (section Hongurey, the Pechora River) 7

Fig. 5. Alluvial sands littering at the base of the Polar moraine, imitating stratification (section Hongurey, the Pechora River)

распространять его на всю территорию Европейского Северо-Востока России, не проводя при этом комплексного изучения разрезов и игнорируя имеющиеся многочисленные результаты детальной работы других исследователей четвертичных отложений в регионе, мягко говоря, несостоятельны.

Далее хочется остановиться на статье В. А. Жаркова [13], где он априори утверждает, что валунные суглинки имеют гляциоморской генезис, и сама статья отличается некорректностью и неаргументиро-ванностью. Проанализировав отдельные первоисточники, на которые ссылается оппонент, «демонстрируя способность геологов-четвертичников интерпретировать фактический материал строго в рамках ледниковых догм, вне зависимости от фактов, им противоречащих» , а также его субъективную информацию по разрезам, на которых автору довелось неоднократно работать, мы можем резюмировать, что обвинения эти необоснованны .

В частности, в отношении статьи О. С. Зверевой с соавторами [16] В. А. Жарков явно лукавит, утверждая, что авторы «сделали обоснованный вывод о доледниковом возрасте Вашуткиных озер». О. В. Зверева с коллегами в своей работе основывается на исследованиях Е. Ф. Станкевича [28], выделяющего на этой территории морены двух последних оледенений, разделенные морскими межледниковыми отложениями времени бореальной трансгрессии. Во вторую половину рисс-вюрмского (сулинского) межледниковья сформировалась гидрографическая сеть, а стало быть и Вашуткины озера. С того же времени либо с периода эпохи потепления голоцена сохранились в озерах реликты планктона и бентоса [16].

Что касается «важного навыка геологов-четвертичников — примата методов абсолютного датирования над традиционными биостратиграфическими методами» , то в большинстве своем геологи-четвертичники исследуют четвертичные отложения общепринятым комплексом литологических и биостратиграфических методов с заверкой полученных данных результатами геохронометрического датирования. Работе предшествует детальное полевое изучение в хорошо расчищенных обширных и глубоких выработках с отбором образцов, с прослеживанием характера контактов и условий залегания отложений, с массовыми замерами ориентировки удлиненных обломков пород (не менее 50 обломков в каждом пункте) и с отбором валунногалечных проб для установления питающих провинций и путей переноса обломочного материала.

Необходимо остановиться «на использовании абсолютных дат» при определении возраста торфяника на р. Сейде (Лодма-Щелье). У нас возникает вопрос: В. А. Жарков не в курсе, что средненеоплейстоцено-вый (родионовский) возраст этого межледникового (!) торфяника был установлен в результате комплексного литолого-палинологического изучения этого обнажения [3]? Торфяник, палинологическое изучение которого свидетельствует о формировании его в родионов-ское время, лежит между двумя толщами валунных суглинков, по комплексу литологических критериев — печорской и вычегодской моренами. Лишь несколько лет спустя В. И. Астахов получил возраст этого торфяника, равный (200 ± 20) тыс. л. н. [7], и полученная датировка лишь убедила нас в правильности страти- 8

графического расчленения отложений в этом разрезе.

Та же ситуация с «неоднозначностью в оценке возраста известного родионовского торфяника» , всесторонне изученного оппонентами В. А. Жаркова [24, 18, 8, 1]. Здесь торфяник также залегает между печорской и вычегодской моренами, стратиграфическая приуроченность которых обусловлена комплексом литологических признаков валунных суглинков. Родионовский возраст торфяника установлен палинологическими и палеомикротерилогическими исследованиями.

В чем В. А. Жарков абсолютно прав, так это в том, что «абсолютное датирование даже “межморенных” образований не застраховано от ошибок» , и что «результаты абсолютного датирования, меняющиеся по мере совершенствования методов, могут быть использованы лишь как вспомогательные материалы» и не должны являться основой, на которой геологи-четвертичники строят стратиграфию кайнозоя Севера России. Но геологи-четвертичники проводят стратиграфические построения на Севере России на основании комплексного изучения и рассмотрения всех (!) полученных полевых визуальных и аналитических данных, а не выдергивают единичные факты из единичных разрезов, используя при этом один, максимум два метода исследований, чем «грешат» маринисты.

С явным неудовольствием В. А. Жарков [13] отмечает обилие публикаций геологов-четвертичников, значительно превышающих число статей производственников и совершенно стерильных в отношении прогноза (прогноза чего — полезных ископаемых?). По-видимому, он не относит к производственникам геологов-съёмщиков А. С. Лаврова (в прошлом начальника аэрогеологической партии объединения «Аэрогеология»), Л. М. Потапенко, Л. Р. Семенову, всю жизнь занимающихся разномасштабной геологической съемкой, писавших и пишущих геологические отчеты, содержащие информацию о прогнозе полезных ископаемых, а также публикующих полученные материалы с приведением большого количества фактического материала.

Есть еще несколько моментов в статье В. А. Жаркова [13], на которых можно было бы остановиться, но полагаю, что и рассмотренных примеров достаточно, чтобы убедиться в сугубо субъективной интерпретации фактов, как геологических, так и негеологических.

Заключение

Ряд особенностей, характерных для валунных суглинков как отложений континентальных ледниковых покровов, не объясняются с точки зрения их бассейнового генезиса. К таким особенностям относятся: фациальная выдержанность на площади; характер контактов с подстилающими и перекрывающими породами; отторженцы литифицированных дочетвер-тичных и рыхлых четвертичных пород, зачастую разбитых микросбросами, но сохранивших свои первоначальные текстурные особенности; шлифованная и штрихованная поверхности крупных неокатанных обломков пород, часто имеющих форму ледогранников; весьма четко выдержанная в региональном плане закономерная ориентировка удлиненных обломков пород, включая ориентированность частиц мелкозема всего гранулометрического спектра — песчаных, алевритовых и глинистых.

Таким образом, проведенное детальное литологическое исследование широко распространенных на Европейском Северо-Востоке России отложений валуносодержащих глинистых пород (валунных суглинков) и слагающих основную часть разреза четвертичных отложений однозначно свидетельствует о генетической принадлежности их к отложениям материковых ледниковых покровов плейстоцена — моренам.

Список литературы Ледниковый генезис валунных суглинков на севере Большеземельской тундры

- Андреичева Л. Н. Основные морены Европейского Северо-Востока России и их литостратиграфическое значение. СПб.: Наука, 1992. 125 с.

- Андреичева Л. Н. Плейстоцен Европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 323 с.

- Андреичева Л. Н., Дурягина Д. А. Новые данные по стратиграфии среднего плейстоцена Печорской низменности // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: новые результаты и новые перспективы: Материалы XIII Геол. съезда Республики Коми. Т. II. Сыктывкар, 1999. С. 184-187.

- Андреичева Л. Н., Марченко-Вагапова Т. И., Буравская М. Н., Голубева Ю. В. Природная среда неоплейстоцена и голоцена на Европейском Северо-Востоке России. М.: ГЕОС, 2015. 224 с.

- Андреичева Л. Н., Карпухин С. С., Судакова Н. Г. Диагностика и межрегиональная корреляция среднеплейстоценовых ледниковых горизонтов центра и северо-востока Русской равнины // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. 2017. № 75. С. 81-99.