Ленточные боры Алтайского края - состояние и совершенствование хозяйства в них

Автор: Мартынюк А.А., Сидоренков В.М., Желдак В.И., Лямцев Н.И., Рябцев О.В., Жафяров А.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен ретроспективный анализ лесопользования в ленточных борах Алтайского края, включая вопросы изменения целевого назначения лесов, оборота хозяйства и возрастов рубки, систем и видов рубок в целях заготовки древесины и ухода за лесами. На основе результатов предварительного этапа полевых экспериментальных исследований дана характеристика эффективности и оценка процессов лесовосстановления на участках различных вариантов выборочных рубок в спелых и перестойных насаждениях, а также рубок обновления и переформирования в зависимости от особенностей лесорастительных условий. Приведена общая характеристика лесопатологической ситуации в сосновых лесах. Сформулированы основные положения региональной системы целевых лесохозяйственных мероприятий для ленточных боров Алтайского края.

Ленточные боры, возраст рубки, сплошные и выборочные рубки, рубки ухода, системы ведения лесного хозяйства

Короткий адрес: https://sciup.org/143169959

IDR: 143169959 | УДК: 630.2 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.1.03

Текст научной статьи Ленточные боры Алтайского края - состояние и совершенствование хозяйства в них

Для ссылок: –3083.2019.1.03

Ленточные боры Алтайского края – состояние и совершенствование хозяйства в них [Электронный ресурс] / А. А. Мартынюк, В. М. Сидоренков, В. И. Желдак, Н. И. Лямцев, О. В. Рябцев, А. В. Жафяров // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 1. – С. 33–48. URL: выборочных рубок в спелых и перестойных насаждениях, а также рубок обновления и переформирования в зависимости от особенностей лесорастительных условий. Приведена общая характеристика лесопатологической ситуации в сосновых лесах. Сформулированы основные положения региональной системы целевых лесохозяйственных мероприятий для ленточных боров Алтайского края.

Л енточные боры Алтая представляют реликтовую интразональную экосистему, образовавшуюся на песчаных лощинах древнего стока после таяния ледника. Современные границы боров сформировались под воздействием климатических (засухи) и почвенно-гидрологических (относительно бедные питательными веществами и влагой почвы) факторов, сочетание которых определило возможность произрастания таких лесов в «жестких» условиях степи и лесостепи Западной Сибири [1–3].

Вследствие низкой лесистости большей части территории Алтайского края и высокой потребности в древесном сырье в течение длительного времени (XVIII–XIX вв.) в ленточных борах велись бессистемные сплошные и выборочные рубки на «прииск» (прежде всего заготовка древесины для целей горнодобывающей и медеплавильной промышленности) без особых экологических ограничений, регламентирования возрастов рубок и организационно-технических параметров лесосек. Зачатки развития системы планирования и ведения лесного хозяйства на территории ленточных боров Алтайского края появились к середине XIX в., этому способствовало проведенное в 1840 г. под руководством Ф. П. Нечкина первое лесоустройство [4]. К составленному по его итогам рапорту прилагалось 109 карт и 26 книг, содержащих описание лесов округа с делением их площади по степени нарушенности – «сохранившиеся лесные дачи», «дачи расстроенные», «дачи нарушенные», «дачи истощенные», «дачи истребленные». На две последние категории приходилось 49% площади, что красноречиво свидетельствует об интенсивности их освоения.

К разработке обоснованных требований к ведению лесного хозяйства в Алтайском крае, прежде всего к лесопользованию, приступили лишь в начале ХХ в.

В 1927–1929 гг. в составе ленточных боров впервые были выделены участки лесов, выполняющие защитные функции (вокруг озер, из которых промышленным способом добывали соль) – всего около 19 тыс. га. В 1934 г. все леса ленточных боров признаны защитными; в 1943 г.

они были отнесены к лесам I группы, в 1949 г. – к ценным лесным массивам [5].

Анализ литературных источников показывает, что частые изменения организации лесопользования в борах, связанные с необходимостью обеспечения текущего спроса на древесину и, отчасти, сохранения защитных функций лесов, оказывали заметное воздействие на их состояние и лесоводственно-таксационные характеристики. Например, последствия интенсивного использования ленточных боров до ХХ в. проявились, согласно лесоустройству 1927 г., в значительном отклонении их возрастной структуры от нормальной – наибольшую площадь составляли мо-лодняки I и II классов возраста (38%) при почти полном отсутствии перестойных древостоев [6].

В связи с этим в начале XX в. возникла необходимость в более четком регламентировании сплошных рубок. При сохранении в сосняках преимущественно сплошнолесосечных рубок, лесоустройство 1927–1929 гг. ограничило ширину лесосек до 50 м с кулисным способом примыкания и сроком примыкания 10 лет и рекомендовало оставлять на лесосеках 20–30 семенных деревьев. В местах ограниченного спроса на древесину в сосняках предлагалось ориентироваться на проведение выборочных рубок. В лиственных лесах допускалась ширина лесосеки до 100 м с непосредственным и ежегодным примыканием [5].

В связи с переводом ленточных боров в категорию защитных лесов (1934 г.), сплошнолесосечная система рубок была заменена возобновительными рубками. В целях воспроизводства лесов при проведении этих рубок требовалось учитывать состояние насаждений и ход естественного возобновления в зависимости от условий местопроизрастания. Основным видом таких рубок стали группово-выборочные рубки, обеспечивающие удовлетворительное лесовозобновление при разреживании или полной вырубке групп спелых и перестойных деревьев. С 1948 по 1951 г. сплошные и выборочные рубки главного пользования в борах были полностью запрещены, проводились только санитарные рубки и рубки ухода. В целом такая перестройка системы рубок стала, видимо, одним из наиболее важных факторов изменений возрастной структуры лесов, которая спустя 25 лет привела к увеличению доли перестойных насаждений до 25% [6].

В дальнейшем в сосновом хозяйстве стали ориентироваться на лесовосстановительные рубки: преобладали добровольно-выборочные рубки с интенсивностью до 20% по запасу. В лиственном хозяйстве применяли сплошнолесосечные рубки с шириной лесосеки до 50 м и непосредственным двухлетним сроком примыкания лесосек, а также – группово-выборочные рубки в 2–4 приема с вырубкой до 20–50% запаса в зависимости от наличия соснового подроста, доли сосны в составе древостоев и полноты насаждений [5].

В 1990-х гг. система рубок в ленточных борах дополнилась рубками обновления и переформирования, которые относятся к системе рубок ухода за лесами. Эти виды рубок проводились в разновозрастных и одновозрастных спелых и перестойных сосновых насаждениях, доля которых в возрастной структуре лесов к 1999 г. увеличилась в отдельных лесхозах до 47% [7, 8].

Лесным кодексом Российской Федерации 2006 г. ленточные боры отнесены к защитным лесам, категории «ценные леса», что привело к запрещению в них сплошных рубок, за исключением случаев, когда выборочные рубки не гарантируют замену насаждений, утрачивающих средообразующие и защитные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения и выполнение ими полезных функций. Основными видами рубок в спелых и перестойных насаждениях в настоящее время являются выборочные рубки (добровольно-выборочные, группово-выборочные, чересполосные постепенные), т. е. те же виды, что и в эксплуатационных лесах, с несколько меньшим нормативом площади лесосек.

Рубки обновления и переформирования были прекращены в 2008 г. Однако в 2017 г., в соответствии с принятыми Правилами ухода за лесами [9], была восстановлена возможность их применения в защитных лесах, в том числе и ленточных борах Алтая.

По данным Е. Г. Парамонова [10], за последние 20 лет породный состав и возрастная структура ленточных боров существенно изменились. При увеличении площади земель, занятых лесными насаждениями, на 211 тыс. га, или на 24,5% (вероятно, за счет лесов бывших сельскохозяйственных формирований), площадь сосновых лесов сократилась на 3,8% из-за крупных лесных пожаров, а березняков и осинников выросла в 2,6 и 1,6 раза соответственно. Увеличилась также площадь насаждений других пород – с 7,8 тыс. га в 1994 г. до 49,4 тыс. га в 2014 г. По состоянию на начало 2014 г., возрастная структура сосновых лесов в целом по всем боровым лентам характеризовалась наибольшей долей средневозрастных (44,9%), спелых и перестойных насаждений (23,8%). Доля молод-няков I и II классов возраста составила 11,4%, приспевающих – 19,9% [10]. Эти выводы в тенденциях совпадают с данными на 01.01.2016 г., полученными по результатам государственной инвентаризации лесов: молодняки – 12,4%; средневозрастные – 37,4%; приспевающие – 18,9%; спелые и перестойные – 31,3%.

В целом режим ведения лесного хозяйства в ленточных борах на разных исторических этапах периодически пересматривался с изменением нормативов лесопользования и воспроизводства лесов, учитывающих не только специфику естественных лесообразовательных процессов и состояния лесов, но и социально-экономические запросы. При этом основное внимание уделялось рубкам, как фактору, оказывающему наиболее сильное влияние на состояние и характеристики лесов. Следует отметить, что при этом не всегда удавалось достичь необходимого равновесия с целевым назначением этих лесов, их уникальной природой и непростыми условиями воспроизводства. На это обращают внимание не только специалисты, но и представители общественных природоохранных и других организаций, играющих в последние десятилетия все большую роль в своеобразном общественном контроле за ведением лесного хозяйства и лесопользованием, сохранением окружающей среды. Возникшие противоречия между современным значением ленточных боров и их использованием заслуживают детального изучения и рассмотрения.

Цель работы – определить основные направления повышения устойчивости ленточных боров и улучшения ведения лесного хозяйства в них.

Общий анализ и оценка возрастов рубок в ленточных борах

Использование лесов ленточных боров Алтая сопровождалось неоднократным пересмотром возрастов рубок, прежде всего сосновых насаждений (табл. 1).

До 1930-х гг. лесопользование в ленточных борах регулировалось оборотом рубки, который вначале (1911 г.) был установлен на уровне 120–140 лет, а с 1914 г. – 100–120 лет [2]. В первые десятилетия советского периода, видимо в связи с возросшими потребностями в древесине, оборот рубки снизили до 80 лет в северной и до 120 лет – в южной частях боров [5].

С 1936 г. в борах, после отнесения их к защитным лесам, лесоустройством впервые были введены единые для всех сосновых насаждений возрасты рубки – 80–100 лет [5]. В 1957 г. 8-я Ленинградская экспедиция «Леспроект», уже после отнесения ленточных боров к ценным лесам и 5-летнего запрета рубок главного пользования, рекомендовала устанавливать возрасты рубок для сосны по возрасту технической спелости: I класс бонитета – 70 лет; II класс – 90 лет; III класс бонитета – 110 лет. Возраст естественной спелости сосняков принимался на уровне 130–170 лет [8].

Лесоустройство 1960–1963 гг. установило возраст рубки для сосновых лесов в 101-120 лет, который сохранялся и на очередной ревизионный период для северной части боров, отличающихся

Таблица 1. Принятые возрасты рубок (обороты рубок) для сосновых насаждений в ленточных борах в разные периоды времени

|

№ п/п |

Источник |

Класс бонитета |

Возраст рубки, лет |

Примечание |

|

1 |

1911 г., решение Правительства России (Грибанов, 1960) |

- |

120–140 |

Оборот рубки |

|

2 |

1914 г., решение Правительства России (Грибанов, 1960) |

- |

100–120 |

Оборот рубки |

|

3 |

Лесоустройство 1927–1929 гг. (Бугаев, Косарев, 1988) |

Южная часть Северная часть |

120 80 |

Оборот рубки Оборот рубки |

|

4 |

Лесоустройство 1936 г. (Бугаев, Косарев, 1988) |

- |

80–100 |

Для возобновительных рубок |

|

5 |

8-я Ленинградская экспедиция «Леспроект», 1957 г. (Парамонов, Ключников, 2005) |

- I II III |

130–170 70 90 110 |

Возраст естественной спелости Возраст технической спелости |

|

6 |

Лесоустройство 1960-1963 гг. (Бугаев, Косарев, 1988) |

- |

101–120 |

Для возобновительных рубок |

|

7 |

Лесоустройство 1970–1976 гг. (Бугаев, Косарев, 1988) |

Северная часть Южная часть |

101–120 121–140 |

Для лесовосстановительных рубок |

|

8 |

Приказ Гослесхоза от 17.08.1978 № 114 |

III и выше IV и ниже |

121–140 141–160 |

Оптимальные возрасты рубки |

|

9 |

Лесоустройство 1980–1983 гг. (Бугаев, Косарев, 1988) |

Северная часть – не ниже III класса бонитета, южная часть – ниже III класса бонитета |

101–120 121–140 |

Для лесовосстановительных рубок |

|

10 |

Приказ Рослесхоза от 19.02.2008 № 37 Приказ Рослесхоза от 09.04.2015 № 105 |

II и выше III и ниже |

101–120 121–140 |

- |

более высокой производительностью. Для сосняков южной части, произрастающих в более «жестких» условиях, в 1970–1976 гг. возраст рубки устанавливался на один класс возраста выше – 121–140 лет [5].

В 1978 г. вышел приказ Гослесхоза СССР «Об утверждении оптимальных возрастов рубок леса для различных регионов страны по основным лесообразующим породам», которым устанавливались возрасты рубок для эксплуатационных лесов II и III групп и лесов I группы, причем последние подразделялись на леса категории А и Б [11]. К лесам «категории А» относились и ленточные боры, наравне с лесохозяйственными частями зеленых зон, защитными полосами вдоль шоссейных и железных дорог, степными колками, байрачными и притундровыми лесами, горно-защитными лесами. В соответствии с таким подходом для сосновых насаждений ленточных боров Западно-Сибирского экономического района устанавливались следующие возрасты рубок: насаждения III класса бонитета и выше – 121–140 лет; IV класса бонитета и ниже – 141–160 лет. В соответствии с приказом, при любых отступлениях от оптимальных возрастов рубок требовались соответствующие обоснования [12].

С развитием системы лесовосстановительных рубок лесоустройством 1980–1983 гг. на основе оценки существующей возрастной структуры сосновых лесов были предложены более низкие возрасты рубок: для северной части ленточных боров (насаждения не ниже III класса бонитета) – 101–120 лет, для южной части (ниже III класса бонитета) – 121–140 лет. Для сосновых насаждений в государственных защитных лесных полосах и лесопарковых частях зеленых зон возрасты рубок определялись естественной спелостью: в северной части – 121–140 лет, в южной – 141–160 лет [5].

В соответствии с приказами Рослесхоза 2008 и 2015 гг. [13, 14] для части ленточных боров Алтайского края, отнесенных новым лесным законодательством к ценным лесам, возрасты рубок сосновых насаждений, установленные лесоустройством 1980–1983 гг., практически не изменились (лишь уточнены классы бонитета).

В последние годы установленные возрасты рубок подвергаются жесткой критике со стороны отдельных общественных организаций с требованиями срочного их увеличения на один класс возраста. В данном вопросе не может быть поспешных решений. Изменение возрастов рубок должно быть взвешенным и обоснованным научно-техническими расчетами с учетом текущей и перспективной возрастной структуры сосняков, их производительности, особенностей хода роста, динамики состояния и отпада в древостоях различных типов (групп типов) леса.

Оценка ведения лесного хозяйства в ленточных борах

По данным Алтайского управления лесами, заготовка древесины в ленточных борах края на протяжении многих лет осуществляется путем выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений, а также в процессе рубок ухода (ухода за лесами). Накоплен существенный положительный опыт использования лесов на их основе.

Основными видами выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях являются добровольно-выборочные, группово-выборочные и чересполосные постепенные рубки. На их долю за последние 9 лет (с 2009 по 2017 г.) приходится 65% площади лесосек и 80% заготавливаемого объема ликвидной древесины. При этом 46% объема древесины (на 40% общей площади лесосек) заготавливается добровольно-выборочными рубками, 34% – группово-выборочными и 0,3% – чересполосными постепенными рубками. Интенсивность рубок первых двух видов достигает 30% исходного запаса насаждений со снижением полноты древостоя после рубки до 0,5 единиц. Чересполосные постепенные рубки применяют в травяных типах леса, отличающихся относительно более плодородными и влажными почвами.

Среди рубок ухода наибольшие объемы по площади и запасу имеют прореживания и проходные рубки. До 2009 г. в течение нескольких лет в ленточных борах проводились рубки обновления и переформирования, на которые приходилось 75% площади рубок и около 85% заготавливаемой ликвидной древесины (данные 2008 г.). Более 95% объема заготовок составляла древесина сосны.

Используя данные Алтайского управления лесами, можно сделать некоторые выводы о тенденциях изменения соотношений объемов заготовки древесины от разных видов выборочных рубок. Так, по данным за 2009–2017 гг., на выборочные рубки в спелых и перестойных насаждениях приходится 80% заготавливаемой древесины, на рубки ухода – 20%; при этом доля прореживаний и проходных рубок в них примерно одинакова. При совместном проведении выборочных рубок в спелых и перестойных насаждениях и рубок обновления и переформирования в них (2008 г.) доля объема заготовок древесины от ухода за лесами увеличивалась до 98%, из них: от рубок обновления –37%, рубок переформирования – 47%, проходных рубок – 10%, прореживаний – менее 4%. Объемы изымаемой с 1 га древесины в процессе добровольно-выбо-рочных/группово-выборочных рубок и рубок обновления/переформирования были примерно идентичными: 47–57 и 45–50 м3 соответственно. Это косвенно отражает возможное сходство (или даже совпадение) этих рубок не только по параметрам, но и по сущности исполнения (что можно подтвердить или опровергнуть только в результате проведения основательных, а не фрагментарных исследований).

Возможность такого совпадения вполне логична, если рубки (не обращая внимания на их номенклатуру и целевое назначение) проводить соответственно закономерностям лесообразовательных процессов, подчиняя их одной и той же цели – заготовке древесины. При другом варианте приравнивание выборочных рубок спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины (по существу тех же видов рубок с целью заготовки древесины, предназначенных для эксплуатационных лесов) к рубкам обновления (в целях ухода за теми же объектами спелых и перестойных лесных насаждений) неприемлемо в защитных лесах, к которым относятся ленточные боры.

С целью оценки существующей практики ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края, летом 2018 г. ФБУ ВНИИЛМ проведены полевые экспериментальные исследования по изучению применения выборочных рубок в насаждениях сосны, а также мероприятий по лесовозобновлению и уходу за лесами с учетом их типологических и других особенностей. Исследования проведены на 64 участках сосняков, произрастающих в степных и лесостепных борах, с закладкой круговых реласкопических площадок и определением запасов древесины, интенсивности рубок, количества и жизнеспособности соснового подроста. Для объективного отражения лесовосстановительных процессов исследования проведены на участках с давностью рубки, превышающей 5 лет. На всех обследованных участках, независимо от вида выборочных рубок, рубка осуществлялась по схеме группового или куртинного удаления деревьев верхней части полога.

В результате обследования насаждений, пройденных рубками обновления и переформирования, установлено, что низкая интенсивность (до 20% по запасу) этих рубок при высокой и средней сомкнутости сосновых древостоев практически не влияла на подрост сосны, состояние которого характеризовалось, в основном, как жизнеспособный и относительно жизнеспособный (рис. 1). Интенсивность рубок обновления около 30% оказалась достаточно эффективной в среднеполнотных насаждениях, где полнота была снижена с 0,6–0,5 до 0,4–0,3 единиц. В «окнах» насаждений и местах группового удаления деревьев значительно повысилась жизнеспособность подроста, появилось массовое возобновление сосны, особенно в местах минерализации поверхности почвы при трелевке древесины (рис. 2).

Обследованные после рубок насаждения характеризовались высокой устойчивостью к ветровалу, а формирование второго яруса из жизнеспособного подроста сосны предполагает возможность проведения второго приема рубки через 8–10 лет с полным удалением верхнего полога древостоя (рис. 3). Приведенная схема вписывается в мероприятия по обновлению насаждений,

Рис. 1. Участки выборочных рубок слабой интенсивности в среднеполнотных насаждениях

Рис. 2. Рубка обновления: снижение полноты насаждения до 0,3, интенсивность по запасу 30% (количество жизнеспособного подроста сосны превышает 7 тыс. шт./га)

но не может быть рекомендована для назначения группово-выборочных рубок, второй прием которых должен осуществляться спустя один или два класса возраста. Рубки обновления в низкопол-нотных сосновых насаждениях при достаточном возобновлении сосны желательно осуществлять в один прием с оставлением семенников.

Анализ участков рубок переформирования показал полную их схожесть с рубками обновления и первыми приемами группово-выборочных рубок. Это подтверждает, что все рубки ведутся по одинаковому принципу, несмотря на разное название. Такая ситуация доказывает необходимость дальнейших исследований по установлению наиболее приемлемых видов рубок в ленточных борах. В то же время необходимо учитывать, что основной целью переформирования насаждений является создание в перспективе разновозрастных (условно разновозрастных) древостоев. На практике первые приемы рубок переформирования носили характер обновления насаждений, при этом, в результате их недостаточной интенсивности и отсутствия последующих приемов, не удалось сформировать разновозрастные насаждения.

Исследования показали, что специфика возрастной структуры насаждений сосны затрудняет также применение добровольно-выборочных рубок, назначаемых обычно в разновозрастных насаждениях. На значительной части обследованных участков, пройденных данной рубкой, насаждения можно охарактеризовать лишь как условно-разновозрастные.

Применение группово-выборочных рубок средней и высокой интенсивности по запасу создает благоприятные условия для подроста сосны через 5–8 лет после рубки. Однако отсутствие второго приема рубки приводит к потере его жизнеспособности под верхним пологом оставленных куртин.

На основании результатов исследований можно сделать предварительные выводы об определенной эффективности 2-приемных рубок обновления со снижением полноты верхнего полога до 0,4 и проведением второго, окончательного, приема рубки через 7–10 лет. Однако этот вывод необходимо проверить на основе последующих исследований в различных частях ленточных боров.

Результаты обследования насаждений в травяных типах леса, произрастающих на супесчаных почвах с прослойками или вкраплениями суглинка, при неглубоком залегании грунтовых вод (условия свежей субори-судубравы – В2–С2), показывают, что под пологом и разреженных, и высокосомкнутых насаждений подроста сосны достаточно (от 3 тыс. до 14 тыс. шт./га) для формирования насаждений при проведении выборочных рубок высокой интенсивности. Приемлемым показателем разреживания верхнего полога таких насаждений можно считать (по уже полученным данным) снижение полноты в первый прием рубки до 0,5 единиц.

Вместе с тем в таких условиях естественное возобновление сосны и рост соснового подроста под пологом затрудняются в результате интенсивного развития живого напочвенного покрова и поросли мягколиственных пород, прежде всего березы, реже осины. Здесь важно своевременно провести мероприятия по содействию естественному возобновлению сосны путем минерализации почвы и посева семян. В местах отсутствия подроста при уходе за появившимся сосновым возобновлением необходимо ориентироваться на создание лесных культур, проектируя их с учетом возможности осуществления механизированных уходов в междурядьях, в том числе с использованием прикатывающих орудий (катков) или химических средств. Как показывают исследования, ошибки в создании лесных культур и несоблюдение схем ухода в молодняках зачастую приводят к смене пород в травяных типах леса боров.

В травяных типах леса можно применять чересполосные рубки с созданием лесных культур и последующим проведением агротехнических уходов и не менее двух приемов рубок ухода в молодняках с полным удалением деревьев мягколиственных пород. Апробация приведенных предложений, так же как и разработка более сложных схем мероприятий обновления и переформирования насаждений, возможна при дальнейших исследованиях эффективности различных вариантов рубок ухода.

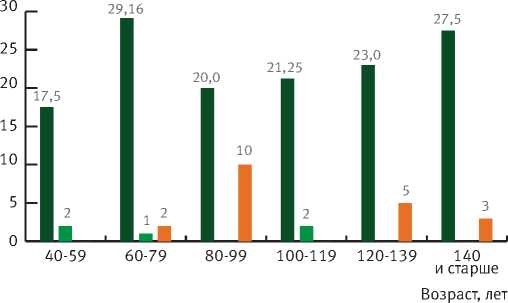

Лесопатологическая оценка устойчивости насаждений сосны, пройденных рубками, показала наличие в большинстве из них корневой губки, а также стволовых насекомых (рис. 4). Корневая губка в основном встречается в культурах сосны, а также единично – в насаждениях естественного происхождения (из подроста). Сосновые древостои всех возрастов поражаются губкой примерно в равных пропорциях, однако

Рис. 3. Рубка обновления – снижение относительной полноты насаждения с 0,8 до 0,5 (количество жизнеспособного подроста 13,6 тыс. шт./га)

в большей степени (до 29% деревьев) – средневозрастные насаждения 60–79 лет. Стволовые вредители наиболее часто распространены (повреждено до 10% деревьев) в 80–100-летних насаждениях.

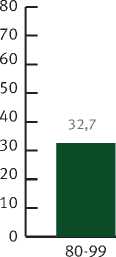

В возрасте более 40 лет много насаждений поражено стволовыми гнилями: степень поражения составляет от 25 до 80% общего количества деревьев (рис. 5). Гниль имеет локальный характер распространения и способствует медленному хроническому ослаблению деревьев. При отборе в рубку данные деревья трудно выделить по морфологическим признакам. Прослеживается также тенденция увеличения поражения деревьев гнилями в возрасте более 100 лет в травяных типах леса, т. е. в наиболее продуктивных условиях произрастания сосняков. Поражение стволовыми гнилями отмечается на 52% обследованных участков, корневой губкой – на 27%.

В отличие от сухих боров южной части, в центральной части подрост сосны в сильной степени поражается обыкновенным и снежным шютте. Возбудители болезней распространены по всей территории ленточных боров. Преимущественно повреждается хвоя молодых растений в возрасте до 13 лет. На некоторых участках шютте распространяется на растениях на высоту до 2,5 м. В наибольшей степени отмирает хвоя самосева и подроста сосны до высоты 1 м. Эти болезни

Доля пораженных деревьев, % Доля поврежденных деревьев, %

Корневая губка Усач Сосновый лубоед

4. Доля деревьев, поврежденных корневой губкой и стволовыми вредителями, в зависимости от возраста насаждений, % общего числа учтенных

30,0

120-139

80,0

140 и старше

Возраст, лет

Рис.

5. Доля деревьев, пораженных стволовыми гнилями, в зависимости от возраста насаждений, % общего числа учтенных

оказывают негативное влияние на развитие подроста, а в ряде случаев вызывают гибель от 10 до 20% его количества, при этом снижение его жизнеспособности не зависит от полноты насаждений.

Основные направления повышения устойчивости ленточных боров и улучшения ведения лесного хозяйства в них

Ленточные боры, сформированные в жестких почвенно-климатических условиях на границе ареала распространения сосновых

лесных формаций, в сочетании с колочными лесами, государственными защитными лесными полосами и сетью полезащитных лесных полос, являются природным экологическим каркасом степной и лесостепной части Алтайского края, который представляет собой защитный барьер, препятствующий развитию ветровой эрозии, и обеспечивает стабилизацию окружающей среды региона.

Ведение лесного хозяйства на таком значимом природном объекте, как ленточные боры, должно проводиться по специально разработанным региональным нормативам, учитывающим особенности и уникальность экосистемы этих лесов. Наравне с требованиями к заготовке древесины и рубкам леса, необходимо разработать комплекс мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности лесных территорий, создание и формирование лесокультурными и лесохозяйственными мероприятиями устойчивых к неблагоприятным факторам среды насаждений. Для этого целесообразно актуализировать существующие лесотаксационные нормативы, правила и рекомендации по созданию и выращиванию искусственных лесных насаждений, проведению рубок ухода, заготовке древесины, осуществлению мероприятий по охране и защите лесов. Кроме того, требуют уточнения существующие подходы к выделению особо защитных участков лесов в ленточных борах, что будет способствовать предотвращению неоправданного хозяйственного использования наиболее ценных лесных насаждений. В этих целях для ленточных боров необходимо разработать специальные целевые региональные системы лесохозяйственных мероприятий, используя концептуально-методические положения организации и ведения лесного хозяйства на зонально-типологической основе [15–17].

Исходной принципиальной частью региональных систем лесохозяйственных мероприятий должны стать требования к лесопользованию и лесовосстановлению в ленточных борах. Учитывая их важное экологическое значение и необходимость обеспечения гарантированного лесовос-производства, целесообразно ориентироваться

на формирование единой гармонизированной системы рубок ухода в ленточных борах с полным отказом от выборочных рубок в спелых и перестойных лесных насаждениях с целью заготовки древесины (предназначенных, по существу, для эксплуатационных лесов). Гарантированное воспроизводство лесов и обеспечение региона древесиной можно достичь путем применения систем лесоводственных мероприятий, ухода за лесами, включая сохранение, обновление, а также переформирование насаждений в сочетании с мерами охраны и защиты леса. Такой подход, реализованный в Правилах ухода за лесами [9], предусматривает проведение всех необходимых мероприятий по воспроизводству лесов – от формирования молодняков до обновления старых, утрачивающих функциональную экологическую роль, насаждений и перехода к очередному циклу их содержания и использования при непрерывном дополнении мероприятиями по охране и защите лесов в необходимых объемах.

Реализация предлагаемого подхода при ведении лесного хозяйства может быть эффективной только при условии научного обоснования нормативов рубок и других мероприятий по уходу за лесами, адаптированных к условиям ленточных боров Алтайского края по результатам целевых системных исследований. Для этого на основе результатов исследований должны быть установлены оптимальные возрасты сохранения и обновления насаждений и возрастная структура древостоев, их породный состав и производительность, а также пространственная (горизонтальная-вертикальная) структура с учетом типологических особенностей, наличия и характера возобновления, санитарного (лесопатологического) состояния насаждений и др. показателей. С учетом указанных особенностей должны быть разработаны лесоводственные нормативы рубок, такие как: вид (способ) рубки в зависимости от особенностей насаждения, число приемов рубки, ее интенсивность и повторяемость, критерии отбора вырубаемых деревьев, методы сохранения подроста (ухода за подростом) и содействия естественному возобновлению, использование комбинированного лесовосстановления в условиях, где полное естественное лесовозобновление невозможно, а также объемы и требования к созданию лесных культур.

В разрабатываемых региональных системах лесохозяйственных мероприятий целесообразно использовать уже созданную эффективную систему мероприятий охраны и защиты лесов, а также результаты научных исследований по ленточным борам [1–8, 10, 18 и др.]. Эта система учитывает специфику породного состава насаждений, рельеф и почвы территории (типы лесорастительных условий), характер лесовосстановительных процессов и применяемые способы рубки спелых и перестойных насаждений.

Нормативное правовое обеспечение регламентирования системных лесохозяйственных мероприятий может быть достигнуто путем выделения отдельного лесного района (подрайона) на территории распространения ленточных боров. Это тем более разумно, если учесть, что боры характеризуются специфическими почвенными и гидрологическими условиями произрастания, которые значительно отличаются от остальной части пространства центральной и южной части западно-сибирской лесостепи и степи, объединенного сегодня в огромный по площади Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной лесной район, включающий территорию 6 субъектов Российской Федерации. Выделение отдельного лесного района (подрайона) с последующей разработкой для него отдельной нормативной базы позволит максимально полно и эффективно реализовать описанные выше подходы к ведению лесного хозяйства на данной территории.

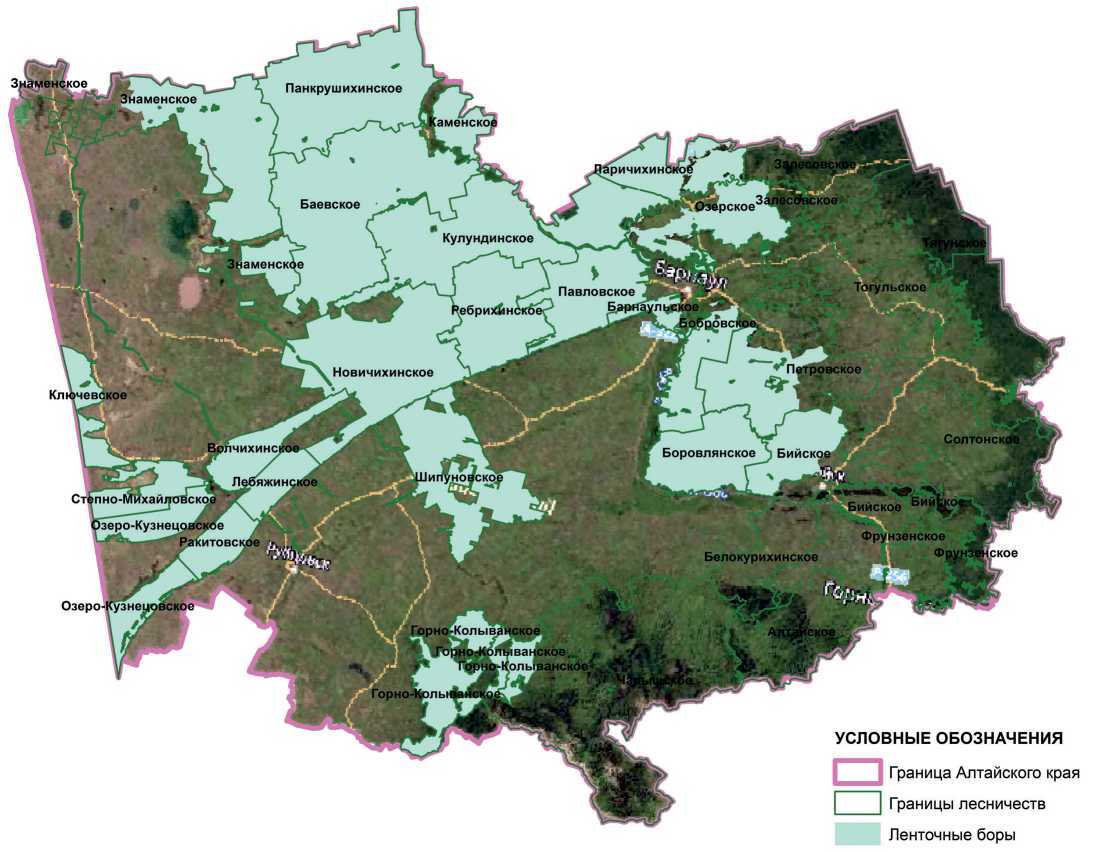

Картографической основой выделения лесного района (подрайона) могут стать результаты анализа данных спутниковой съемки Landsat-8 (разрешение 30 м), позволяющие установить границы распространения ленточных боров в разрезе лесничеств (участковых лесничеств) Алтайского края (рис. 6). Границы выделенного нами лесного района в целом согласуются с лесорастительным районированием Западной Сибири, разработанным ранее Западно-Сибирским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг».

Рис. 6. Вариант выделения лесного района на территории произрастания ленточных боров Алтайского края, предложенный ВНИИЛМ

Границы лесных районов в Российской Федерации, установленные соответствующими приказами Минприроды России, в большинстве случаев определялись с учетом административного деления страны [19]. В связи с данным обстоятельством, в предлагаемый лесной район войдут леса, расположенные в муниципальных районах на территории распространения ленточных боров. Кроме сосновых формаций ленточных боров, в данный район могут войти леса, образованные другими породами и в иных лесорастительных условиях, что обеспечит территориальную целостность и взаимосвязь экосистем ленточных боров с другими экосистемами, формирующими ландшафтную структуру региона. Эти же особенности и взаимосвязи должны учитываться и при нормативном регламентировании лесоводственных мероприятий не только в ленточных борах, но и других лесах на территории выделенного лесного района.

Выводы

Проведенные исследования показывают, что на протяжении длительного исторического периода были разработаны конструктивные принципы и технологические решения ведения интенсивного лесного хозяйства в ленточных борах, во многом учитывающие специфику естественных лесообразовательных процессов в этих лесах, в том числе и под воздействием рубок лесных насаждений, применение которых в целом обеспечивало сохранение и воспроизводство лесных ресурсов.

Повышение значимости лесов в современном мире не только как источника древесного сырья, но и экосистемных услуг, на фоне прогнозируемых климатических изменений и социально-экономических неопределенностей развития, во многом меняет само отношение к ленточным борам и требует корректировки подходов к их хозяйственному использованию и содержанию.

Накопленный практический опыт, результаты научных исследований и разработок по ленточным борам до настоящего времени не реализованы комплексно и эффективно в нормативных правовых документах и в определенной мере требуют дополнения в рамках адаптации их к современным социально-экономическим условиям, а также решения новых (изменившихся) задач улучшения состояния лесов и повышения эффективности выполнения ими экологических функций.

Для сохранения и улучшения состояния ленточных боров, повышения их устойчивости, совершенствования ведения лесного хозяйства в них необходимо продолжить комплексные научные исследования и разработать региональные системы лесохозяйственных мероприятий, в том числе с обоснованными нормативами рубок и других мероприятий по уходу за лесами в сочетании с мерами охраны и защиты лесов.

Список литературы Ленточные боры Алтайского края - состояние и совершенствование хозяйства в них

- Барышникова, О. Н. Островные леса как реликтовый элемент степной и лесостепной зон/О. Н. Барышникова, Е. М. Мезенцева, М. В. Михаревич//Вестник Алтайского ГАУ. -2009. -№ 10 (60). -С. 63-66.

- Грибанов, Л. Н. Степные боры Алтайского края и Казахстана/Л. Н. Грибанов. -М.-Л., 1960. -156 с.

- Парамонов, Е. Г. Лесное хозяйство Алтая/Е. Г. Парамонов, И. Д. Менжулин, Я. Н. Ишутин. -Барнаул, 1997. -371 с.

- Карпенко, Е. А. Лесоустроительные работы в Алтайском горном округе (1840-1894 гг.)/Е. А. Карпенко//Известия Алтайского ГУ. -2011. -№ 4-1. -С. 100-104.

- Бугаев, В. А. Лесное хозяйство ленточных боров Алтайского края/В. А. Бугаев, Н. Г. Косарев. -Барнаул: Алт. книжное изд-во, 1988. -С. 33-43.

- Куприянов, А. Н. Географическая и популяционная устойчивость сосновых лесов на юге Сибири/А. Н. Куприянов, В. И. Заблоцкий//Вестник Кузбасского ГТУ. -2006. -№ 1. -С. 88-91.

- Ключников, М. В. Омоложение ленточных боров/М. В. Ключников//Ботанические исследования Сибири и Казахстана. -1999. -Вып. 5. -С. 111-112.

- Парамонов, Е. Г. Рациональное лесопользование в ленточных борах Алтайского края/Е. Г. Парамонов, М. В. Ключников//География и природопользование в Сибири: сб. ст. -Вып. 5. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005.-С. 95-105.

- Об утверждении Правил ухода за лесами. -Приказ Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626. Зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 22.12.2017 г., регистрационный № 49381.

- Парамонов, Е. Г. Ленточные боры Алтая -естественный каркас интенсивного природопользования/Е. Г. Парамонов//Лесн. хоз-во. -2015. -№ 3. -С. 28-30.

- Об утверждении оптимальных возрастов рубок леса для различных районов страны по основным лесообразующим породам. -Приказ Гослесхоза СССР от 17.08. 1978 г. № 114.

- Общесоюзные нормативы для таксации лесов/В. В. Загреев, В. И. Сухих, А. З. Швиденко, Н. Н. Гусев, А. Г. Мошкалев. -М.: Колос, 1992. -495 с.

- Об установлении возрастов рубки. -Приказ Рослесхоза от 19.02. 2008 г. № 37. -Режим доступа: www. consultant.ru/.

- Об установлении возрастов рубок. Приказ Рослесхоза от 09.04.2015 №105 (ред. от 02.07.2015). -Режим доступа: www. consultant.ru/.

- Методические рекомендации по организации лесного хозяйства и устойчивого управления лесами./Н. А. Моисеев, А. В. Побединский . -М., 2001. -39 с.

- Основные положения организации и ведения лесного хозяйства на зонально-типологической основе/Н. А. Моисеев, А. В. Побединский . -М.: ВНИИЛМ, 1991. -12 с.

- Моисеев, Н. А. Зональные системы воспроизводства лесных ресурсов/Н. А. Моисеев, А. В. Побединский//Лесн. хоз-во. -1986. -№ 10. -С. 15-19.

- Малиновских, А. А. Влияние живого напочвенного покрова на процесс естественного возобновления сосны обыкновенной после рубок в спелых и перестойных насаждениях в ленточных борах Алтайского края/А. А. Малиновских, А. А. Маленко//Вестник Алтайского ГАУ. -2017. -№ 12 (158). -С. 58-64.

- Схема лесного районирования Российской Федерации/Н. Н. Кашпор, А. А. Мартынюк, В. И. Желдак, В. М. Сидоренков, И. Г. Трушина, П. В. Кудряшов, О. Н. Солонцов//Лесной вестник. -2011. -№ 3(79). -С. 17-25.