Лепная керамика эпохи бронзы поселения Ильич-1 по данным технико-технологического анализа

Автор: Шаров О.В., Клемешова М.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований лепной керамики эпохи бронзы поселения Ильич 1 (раскоп «Берег-IV») на Таманском полуострове методом технико-технологического анализа. Установлено, что керамика основного керамического комплекса из объектов III горизонта, исходным пластичным сырьем для которой служила глина, относится к эпохе поздней бронзы - сабатиновской/белозерской культурам. Редкие типы двуручных чернолощеных сосудов, изготовленных из ила, зафиксированы либо в объектах более раннего времени, либо в объектах длительного использования. Аналогии некоторым из этих сосудов обнаружены в дольменной и северокавказской культурах эпохи средней бронзы.

Поселение ильич-1, керамика, технико-технологический анализ, эпоха бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/143168997

IDR: 143168997

Текст научной статьи Лепная керамика эпохи бронзы поселения Ильич-1 по данным технико-технологического анализа

II горизонт . Помимо этого, был впервые открыт и исследован ряд комплексов эпохи эллинизма IV–II вв. до н. э.: материалы двух зольников, четыре погребения младенцев в амфорах и 5 хозяйственных ям.

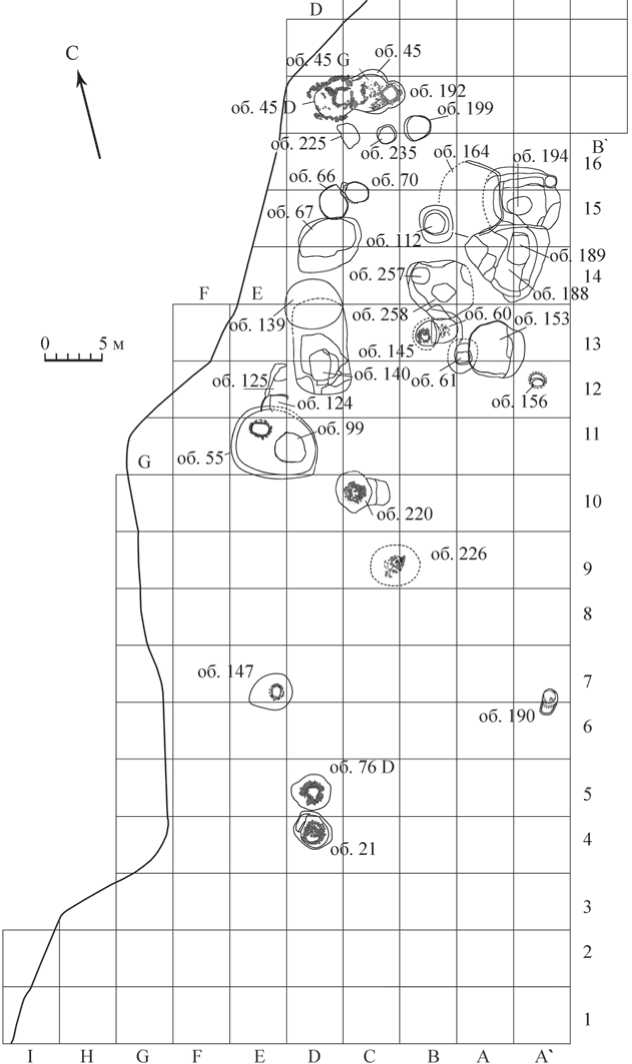

III горизонт . Самым неожиданным было открытие комплексов эпохи бронзы, отнесенных первоначально автором раскопок к сабатиновской и белозерской культурам XII–X вв. до н. э.2, – 6 каменных колодцев и 10 объектов, назначение которых до конца неясно. Во всех этих объектах, как хронологический индикатор, была встречена специфическая лепная керамика: ковш с петлевидной ручкой (объект № 192), ковш с выступами на ручках (объекты № 188–189), лепная чернолощеная керамика с выделенной шейкой (объекты № 45А, 45Е, 45D, 55, 145–145А, 156, 199, 225, 257), лепные чернолощеные сосуды с двумя ручками (объекты № 60, 145А, 190А). Можно выделить следующие типы открытых сооружений эпохи поздней бронзы:

-

1) каменные колодцы (объекты № 55, 76D, 145, 192, 220, 226);

-

2) ямы глубиной до 5–6 м, диаметром до 6–10 м (объекты № 67, 153, 164, 188–189, 194–194А) (резервуары для воды);

-

3) яма со стоящим на дне чернолощеным двуручным сосудом (объект № 190А), перекрытая сверху скорченным погребением на левом боку (объект № 190);

-

4) яма с каменной кладкой на дне (объект № 60) и чернолощеным двуручным сосудом, стоящим на ней (объект № 60А);

-

5) многокамерное каменное сооружение – «водосборник/водохранилище», примыкающее к каменному колодцу (объекты № 45А–Е);

-

6) хозяйственные ямы различной конфигурации и глубины (объект № 156);

-

7) ямы с обкладкой стенок камнем, вырубленные в железистом песчанике под каменной кладкой колодца (объект № 145А).

Обратимся к краткому описанию некоторых исследованных объектов согласно приведенной выше типологии сооружений.

Тип 1

Объект № 192 (рис. 1) (Шаров, 2015. Рис. 1597; 1598; 1600; 1601; 1604– 1617). Округлая в плане яма, заполненная серо-коричневой супесью. При разборе была выявлена кольцевидная в плане каменная кладка колодца. Диаметр внешнего контура – 1,5 м, внутреннего – 0,95 м. С глубины 1 м от края яма становится подквадратной и более объемной. Заполнение в верхней части колодца – серо-коричневая супесь, на глубине 0,9 м прослеживается скопление камней размером 0,15 × 0,25 м. В 1-м слое камни имеют окатанные края, среди находок – фрагменты лепной керамики, кости животных. Заполнение в нижней части колодца – черно-серый илистый песок. Находки в этой зоне представлены лепной керамикой, костями животных. При расчистке верхнего ряда каменной кладки колодца были найдены фрагменты ручки и тулова лепного ковша3.

Объект № 145 (рис. 1) ( Шаров , 2015. Рис. 1380–1383; 1392–1395). Яма округлая в плане, заполнение – серо-коричневая супесь с материковыми прослойками ярко-желтой супеси и меловыми включениями. На глубине 2,1 м от уровня слоя 2 был выявлен колодец глубиной 2,7 м. Его кладка имеет кольцевидную в плане форму. Диаметр внешнего контура – 1,7 м, внутреннего – 0,8 м, заполнение в верхней части колодца – серо-коричневая супесь с материковыми включениями от оплывших стенок ямы. В нижней части, под каменной кладкой, прослежены отдельно лежащие камни, имеющие окатанные края, а заполнение ниже – серый и голубой влажный илистый песок.

Тип 2

Объект № 188/189 (рис. 1) (Там же. Рис. 403–407) . Объект четко выделялся на уровне слоя 2 как две отдельные ямы. При расчистке оказалось, что одна перерезает другую на 80 %¸ поэтому разрез для них был объединен. Внизу, в восточной части объекта, выделялась еще одна яма, на дне которой прослежена черная илистая глина. В заполнении – чернолощеная лепная керамика, а также лепной кубок с ручкой с выступом и кости животных. Глубина ямы – 4,5 м от уровня фиксации слоя 2, размеры: 4,6 м по линии С–Ю и 5 м по линии З–В. Стенки неровными выступами расширяются ко дну; дно неровное, с ямой в юго-восточной части.

Объекты № 194, 194А (рис. 1) (Там же. Рис. 410–416) . Объект № 194 выявлен в северной части линии квадратов и занимал большую часть данного участка. Внизу, на уровне дна, четко выделялось еще одно пятно другого объекта (№ 194А). Глубина объекта № 194 – 5,6 м от уровня фиксации слоя 2, размеры ямы: 5,2 м по линии С–Ю; 5,2 м по линии З–В. Стенки неровными выступами расширяются к плоскому дну, его диаметр около 2 м. В заполнении объекта № 194 встречена чернолощеная лепная керамика и кости животных. Размеры ямы № 194А: диаметр – 0,8 м, глубина – 0,43 м, заполнение – черная илистая глина.

Тип 3

Объект 190 (рис. 1) (Там же. Рис. 1162–1168). Яма имеет округлую в плане форму, диаметр в верхней части – 1,3 м. В ее южной части был прослежен под-

Рис. 1. Поселение Ильич-1. Раскоп «Берег-IV». Объекты III хронологического горизонта (по: Шаров, Соколова , 2017. Рис. 3)

бой размерами 0,2 × 1,2 м. В южной же части на глубине 0,9 м было совершено погребение по обряду ингумации – в скорченном положении головой на СЗ. Костяк лежал на левом боку, ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях, кисти рук находятся у лицевой части черепа. Сохранность костей плохая. Инвентарь отсутствовал. Заполнение ямы – серо-коричневая супесь.

Объект № 190А (рис. 1) ( Шаров , 2015. Рис. 1169–1170) . После снятия костяка под ним и к югу от погребения была прослежена глубокая яма. Размеры ее по дну (с подбоем), в направлении С–Ю – 1,5 м, глубина – 1,9 м. В нижней части, у дна, были обнаружены фрагменты лепного сосуда с двумя ручками и кости животных (на глубине 1,7–1,9 м). Дно ямы плоское, диаметр – 1,0 м. Материк в верхней части – светло-коричневая супесь, под ней прослойка белого мела. В нижней части ямы – желто-рыжий песок, по дну – светло-серый песок.

Тип 4

Объект № 60 (рис. 1) (Там же. Рис. 1370–1379; 1399) . Большая часть ямы была уничтожена с запада объектом № 145, а с юга – объектом № 61. Представляет собой яму округлой в плане формы. В северной части стенки вертикальные, дно понижается с северо-запада на северо-восток. Размеры вскрытой части ямы: по линии С–Ю – 1,6 м, З–В – 3,4 м, глубина – 2,1 м от уровня слоя 2. Заполнение – серо-коричневая плотная супесь в верхней части, в нижней – темно-серая супесь. Материк по дну – светло-серая супесь с прослойками белого мела в западной части ямы. По стенкам – светло-коричневая супесь с включениями мела.

Объект № 60А (рис. 1) (Там же. Рис. 1373; 1374; 1378; 1379; 1399). На глубине 1,25 м от уровня слоя 2 был обнаружен целый лепной чернолощеный горшок с двумя ручками, ниже, под дном сосуда, на уровне 1,44 м был выявлен каменный развал, a на уровне 2,1 м было прослежено дно ямы.

Тип 5

Объект № 45А–D (рис. 1) (Там же. Рис. 1470–1474; 1480–1490) . Каменная конструкция удлиненно-подпрямоугольной формы. Сначала, на 1-м уровне фиксации, была выявлена каменная конструкция подовальной формы размерами 4 × 5м, вся восточная часть которой была заложена камнем. Признать кладкой можно было лишь ее отдельные части. При расчистке камней и после снятия каменного завала на 2-м уровне фиксации открылись четыре отдельных помещения со своими стенами, сложенными в основном из красноватого песчаника и частично из белого известняка. С южной и северной сторон эта конструкция была окружена каменной кладкой в 3–4 ряда.

Помещение 1 (западное). Полностью вырублено в твердом ярко-желтом железистом песчанике. Его размеры: 3,4 м по линии С–Ю и 1,23 м по линии З–В. С северной стороны к «вырубу» приставлена каменная стена в 8 рядов. Внизу на уровне пола читаются камни, под ними уже идет водоносный слой.

Помещение 2 (центральное). Подквадратных очертаний (2 × 2 м), сложено из обработанных плоских камней в 3–4 ряда. Имеется проход в помещение 3 с восточной стороны.

Помещение 3 (восточное). Неправильных очертаний, расположено между колодцем (объект № 192) и центральным помещением 2 объекта 45D. Оно также вырублено в слое железистого песчаника. В нем зафиксирован каменный пол, между камнями были обнаружены развалы двух лепных чернолощеных сосудов.

Помещение 4 (северное). Расположено между северной внешней кладкой и центральным помещением 2. Имеет неправильную изогнутую форму. В центре его размеры 1,8 × 1,2 м.

Во всех помещениях встречены фрагменты лепной чернолощеной керамики и кости животных4.

Тип 6

Объект № 156 (рис. 1) ( Шаров , 2015. Рис. 1307–1310). Обнаружен в культурном слое 2. Это яма овальной формы (1,4 × 1,2 м), вытянутая в направлении З–В, с отвесными стенками, в южной части ямы находился подбой размерами 0,2 × 0,8 м. В северной части прослежена плавно опускающаяся к югу ступень. Дно плоское, материк по стенкам – светло-коричневая супесь, по дну – светлосерый песок. Заполнение – серо-коричневая супесь. Глубина по верхней ступени – 0,7 м, по нижней ее части – 0,9 м. Общая глубина объекта – 1,32 м. В заполнении встречены многочисленные фрагменты от пяти лепных сосудов.

Тип 7

Объект 145А (рис. 1) (Там же. Рис. 1384–1391; 1396–1398). Яма подпрямоугольной в плане формы, прослеженная прямо под стенками колодца, была зафиксирована при разборе камней нижней части колодца (объект № 145). Стенки отвесные, заполнение представлено серо-синим песком, в котором встречались плиты песчаника серо-синего цвета, размерами около 0,4 × 0,6 × 0,15 м. На подпрямоугольной площадке внутри ямы залегал слой черного плотного песка толщиной ок. 0,03 м, вероятно слой тлена; в юго-восточной части находились кости животных и череп теленка. Объект 145А был перекрыт слоем (около 1,0 м) материкового светло-серого песка со следами ожелезнения. В яме по периметру объекта под каждым углом были обнаружены фрагменты лепной керамики и костей животных. В западной и восточной частях присутствовали остатки кладки из плит песчаника серо-синего цвета размерами около 0,3 × 0,4 × 0,15м. В юго-западной и юго-восточной частях прослеживалось до трех слоев кладки из таких же плит.

Обратимся к анализу лепной керамики, происходящей из данных комплексов.

Технико-технологический анализ керамики

Керамика эпохи бронзы Таманского полуострова практически не изучена ни в культурно-историческом, ни в морфологическом, ни в технологическом аспекте. Многие материалы из раскопок последних двух десятилетий еще не опубликованы. Ближайшим регионом, напротив, хорошо изученном в этом отношении, является Поволжье, где в результате многолетних исследований Н. П. Салуги-ной по методике, разработанной А. А. Бобринским, выделена и обобщена обширная информация о технологии изготовления керамики различных культур от раннего до позднего бронзового века.

Аналогичное изучение материалов этого времени Таманского полуострова только начинается ( Клемешова , 2018; Вальчак, Клемешова , 2018). Учет и систематизация полученной при этом информации позволят в дальнейшем расширить представление о догреческом населении Таманского полуострова и присущих ему технологических традициях изготовления посуды.

Методами технико-технологического анализа5 ( Бобринский , 1978; 1999) была исследована значительная часть керамических материалов эпохи бронзы из раскопа «Берег-IV» поселения Ильич-1. Для этого были отобраны фрагменты от 51 сосуда. Получены данные об отборе и подготовке исходного пластичного сырья (ИПС), составлении формовочных масс и режиме обжига изучаемых изделий, частично – обработке поверхности. Исследование проводилось по свежим изломам с помощью микроскопа МБС-10 при увеличении до 56 крат. Устанавливался вид ИПС, степень его ожелезненности и запесоченности, состав, размерность и количество естественных и искусственных минеральных и органических примесей к нему. Степень ожелезненности сырья и виды минеральных и органических примесей к нему определялись с помощью эталонной базы, находящейся в лаборатории «История керамики» ИА РАН6.

Было установлено, что для изготовления данных сосудов использовались три различных вида ИПС: глина , морской ( лиманный ) ил и илистая глина морских или приморских водоемов (лиманов) (табл. 1).

Таблица 1. Соотношение видов ИПС для изготовления керамики эпохи бронзы из раскопа «Берег-IV» поселения Ильич-1

|

Вид ИПС |

Количество сосудов |

|

Ил |

4 (7,8 %) |

|

Ил. гл. |

1 (2 %) |

|

Ил. гл. (ил?) |

1 (2%) |

|

Гл. |

45 (88,2 %) |

|

Всего |

51 (100 %) |

Примечания: ил. гл. – илистая глина; гл. – глина

Илы и илистые глины пресноводных водоемов хорошо известны, прежде всего, по археологическим материалам Поволжья и Волго-Уралья как сырье для изготовления керамики древним населением ( Васильева, Салугина , 2010). Илы имели наибольшее распространение в эпоху неолита, постепенно сменяясь илистыми и обычными глинами, но все еще встречаясь в эпоху бронзы и в единичных случаях – в раннем железном веке. Использование илистых глин началось в неолите, но наиболее массово они применялись в энеолите и бронзовом веке, встречаясь и в раннем железном веке. Употребление этих видов материалов как исходного пластичного сырья для изготовления керамики может являться важным культурным признаком. На поселении Ильич-1 впервые для эпохи бронзы Северного Причерноморья отмечается применение ила морских или приморских водоемов (лиманов) в качестве ИПС для изготовления керамики. Признаки использования морского (лиманного) ила, согласно результатам исследования собранных М. Е. Клемешовой образцов лиманных илов и илистых глин Таманского полуострова и Крыма7, имеют некоторые отличия от выделенных И. Н. Васильевой критериев определения илов пресноводных водоемов ( Бобринский, Васильева , 1998. С. 195, 203–206). Сырье описываемых здесь сосудов атрибутировано как лиманный ил по наличию в изломах целых раковин морских моллюсков 1–2 мм длиной от 1–2 до 10 экз. на 1 кв. см. У одного из изученных фрагментов керамики точно определить вид сырья (ил или илистая глина) было затруднительно из-за его малого размера и практически полного выгорания в нем в процессе обжига фрагментов раковины, но, с большой долей вероятности, он изготовлен также из ила. Достоверно из илистой глины сделан только один образец. В нем присутствует естественная примесь слегка окатанных частиц морской раковины 0,1–0,7 мм ок. 40 включений на 1 кв. см (менее 1:10)8.

Илы и илистые глины использовались слабоожелезненные, слабо- или сред-незапесоченные, с естественной примесью пылевидного и единичными включениями слегка окатанного кварцевого песка до 1,2 мм. Илы характеризуются естественной примесью фрагментов и целых раковин морских моллюсков в концентрации около 1:4–1:5, в двух фрагментах очень вероятно также присутствие искусственной примеси раковины. Точное определение этого оказалось невозможным из-за выгорания или сильного разрушения в результате обжига ее частиц. Общая концентрация раковины в них – примерно 1:2. Такое же количество почти полностью выгоревших ее частиц содержалось в образце из илистой глины (ила?).

Подавляющее большинство образцов керамики поселения Ильич-1 было изготовлено из обычной глины, слабоожелезненной, слабо- или среднезапесо-ченной, с естественной примесью пылевидного, редко до 0,2–0,3 мм, слегка окатанного, в единичных случаях остроугольного кварцевого песка, с единичными включениями зерен до 1,0 мм. В ней присутствует также естественная примесь обломочных, редко слегка окатанных железистых включений до 6 мм (единично или до 1–2 вкл. на 1 кв. см), более редка примесь обломочного известняка 0,5–2,5 мм до 3 вкл. на 1 кв. см (17,7 % случаев).

Выделенные составы формовочных масс представлены в табл. 2.

Таблица 2. Рецепты формовочных масс керамики эпохи поздней бронзы из раскопа «Берег-IV» поселения Ильич-1

|

№ п/п |

Рецепт формовочной массы (ФМ) |

Количество сосудов |

|

1 |

Гл + Ш + Н. выжимка |

25 (49 %) |

|

2 |

Гл + Ш + Н |

4 (7,8 %) |

|

3 |

Гл + Ш + Н (Н. выжимка?) |

2 (3,9 %) |

|

4 |

Гл + Ш + органика (н. выжимка?) |

1 (2 %) |

|

5 |

Гл + Ш + ОР? (Н. выжимка + неуст. органика?) |

1 (2 %) |

|

6 |

Гл + Ш + Др (кварц) + Н |

1 (2 %) |

|

7 |

Гл + Ш + Др (кварц) + Н. выжимка |

1 (2 %) |

|

8 |

Гл + Ш + Др (кварц. песч.) + Н. выжимка |

5 (9,8 %) |

|

9 |

Гл + Ш + Др (кварц. песч.) + ОР (н. выжимка?) |

1 (2 %) |

|

10 |

Гл + Ш + Н. выжимка + П |

2 (3,9 %) |

|

11 |

Гл + Др (кальцит) |

1 (2 %) |

|

12 |

Гл + Др (кальцит) + Др (кварц. песч.) + Ш + Н. выж. |

1 (2 %) |

|

13 |

Ил |

2 (3,9 %) |

|

14 |

Ил + др Р (?) |

2 (3,9 %) |

|

15 |

Ил. гл. (ил?) |

1 (2 %) |

|

16 |

Ил. гл. + Ш + Н. выжимка |

1 (2 %) |

|

Всего |

51 (100 %) |

Примечания : Гл – глина; Ил. гл . – илистая глина; Ш – шамот; Н. выжимка – навозная выжимка; Н – навоз; ОР – органический раствор; Др ( кварц. песч .) – дресва из кварцевого песчаника; Др ( кальцит) – дресва из кальцита; др. Р – дробленая раковина; П – песок

Разнообразие рецептов формовочных масс керамики поселения Ильич-1 указывает на неоднородность гончарных традиций его обитателей. К наиболее массовой традиции составления формовочных масс относится рецепт «глина + шамот + навозная выжимка (или навоз)» – 60,8 % керамики (31 сосуд). Он же лежит в основе состава формовочных масс по меньшей мере 80,4 % керамики (рецепты № 1–3, 6–8, 10, 12; 41 сосуд). Помимо этого, на поселении присутствует керамика, изготовленная по несмешанному рецепту «глина + дресва из кальцита», отличному от основной зафиксированной гончарной традиции. Предположительно, наличие керамики, изготовленной по смешанному рецепту «глина + дресва из кальцита + дресва из кварц. песчаника + шамот + выжимка», может отражать процессы смешения носителей этой традиции и населения, использующего при составлении ФМ дресву из кварцевого песчаника.

Присутствие сосудов из илов и илистой глины у части населения памятника, маркирует гончарные традиции, основанные на использовании иных видов исходного пластичного сырья, и этим наиболее отличающиеся от остальных, выявленных на поселении. По заключению А. А. Бобринского, различие керамики по этому признаку указывает на то, что она оставлена, скорее всего, изначально неродственными группами населения (Бобринский, 1978. С. 69, 71).

Смешанный рецепт «илистая глина + шамот + выжимка» показывает наличие процессов смешения между носителями традиции использования илистой глины и доминирующей традиции «глина + шамот + выжимка».

Шамот для изготовления керамики использовался в основном мелкий (до 1 мм) или, в 26 % случаев, средний (до 2 мм) в концентрациях, как правило, 1:4–1:5, при смешении его с дресвой, песком или илистой глиной (в четырех случаях) – менее 1:6.

Дресва из кварцевого песчаника и серого кварца применялась также мелкая или средняя, в более низких концентрациях 1:6–1:7, кальцитовая дресва – мелкая, в сосуде, изготовленном по несмешанному рецепту – в концентрации 1:4–1:5, в смешанном рецепте – ок. 1:6. В качестве искусственной примеси в двух случаях встречается кварцевый полуокатанный песок с размером зерен 0,6–1,0 мм в концентрации 1:4 и 1:7. Навоз (в большинстве случаев, вероятнее всего, мелкого рогатого скота, в одном случае, возможно, принадлежащий крупному рогатому скоту) добавлялся в основном в небольших количествах (концентрации – примерно от 1:3 и почти до 1:5).

Из всего керамического комплекса у 17 сосудов (33,3 %) имеется лощение внешней поверхности, на четырех образцах видно лощение также и с внутренней стороны, возможно, таким способом обрабатывалась только верхняя часть горла.

Для исследованной керамики характерен в основном кратковременный обжиг в окислительной среде – 36 сосудов (70,6 %). Они имеют светло-рыжую внешнюю поверхность, иногда с темно-серыми пятнами, и темно-серую внутреннюю. Толщина осветленного внешнего слоя в изломе, как правило, 0,1– 0,3 мм, в более редких случаях 0,5–2,0 мм. Граница между осветленным слоем и внутренним темно-серым в большинстве случаев четкая, что указывает на резкое прекращение воздействия на сосуд высоких температур. 12 сосудов (23,5 %) обожжены в восстановительной среде (темно-серый или черный цвет обеих поверхностей и излома), 3 (5,9 %) – в полувосстановительной (серо-бежевый, слегка осветленный цвет поверхностей и изломов). Сочетание установленных рецептов составления формовочной массы с наличием или отсутствием лощения поверхностей и режимом обжига сосудов представлено в табл. 3.

Таблица 3. Взаимосвязь между составами ФМ, использованием лощения и режимом обжига сосудов

|

№ п/п |

Рецепт формовочной массы (ФМ)* |

Режим обжига/лощение |

||

|

окислит. |

восст. |

полувосст. |

||

|

1 |

Гл + Ш + Н. выжимка |

19/8 |

4/1 |

2/1 |

|

2 |

Гл + Ш + Н |

4/1 |

– |

– |

|

3 |

Гл + Ш + Н (Н. выжимка?) |

2 |

– |

– |

|

4 |

Гл + Ш + органика (н. выжимка?) |

1 |

– |

– |

|

5 |

Гл + Ш + ОР? (Н. выжимка + неуст. органика?) |

– |

1 |

– |

Окончание таблицы 3

|

6 |

Гл + Ш + Др (кварц) + Н |

1 |

– |

– |

|

7 |

Гл + Ш + Др (кварц) + Н. выжимка |

1 |

– |

– |

|

8 |

Гл + Ш + Др (кварц. песч.) + Н. выжимка |

4 |

– |

1 |

|

9 |

Гл + Ш + Др (кварц. песч.) + ОР (н. выжимка?) |

1 |

— |

— |

|

10 |

Гл + Ш + Н. выжимка + П |

1 |

1 |

— |

|

11 |

Гл + Др (кальцит) |

– |

1/1 |

– |

|

12 |

Гл + Др (кальцит) + Др (кварц. песч.) + Ш + Н. выжимка |

— |

1 |

— |

|

13 |

Ил |

1 |

1/1 |

– |

|

14 |

Ил + др Р (?) |

– |

2/2 |

– |

|

15 |

Ил. гл. (ил?) |

– |

1/1 |

– |

|

16 |

Ил. гл. + Ш + Н. выжимка |

1/1 |

– |

– |

|

Всего |

36/10 |

12/6 |

3/1 |

* – см. примечания в табл. 2

Сравнительный анализ показал, что наличие лощения чаще характерно для сосудов из глины, обожженных в окислительной атмосфере, – 9 случаев (табл. 3: 1, 2 ), а из ила – в восстановительной (4 случая, табл. 3: 13–15 ).

Распределение керамики с данными составами формовочной массы в объектах и слое поселения представлено в табл. 4.

Таблица 4. Распределение сосудов с различными составами формовочной массы в объектах и слоях поселения

|

Объект или слой |

Рецепт ФМ (см. табл. 2) |

Вид сосуда |

Рис. или № по описи (п. о.) |

|

об. 45 |

№ 7 |

венчик горшка |

рис. 2: 13 |

|

№ 1 |

горшок |

рис. 2: 1 |

|

|

№ 1 |

донце горшка |

рис. 2: 31 |

|

|

№ 1 |

венчик горшка |

рис. 2: 14 |

|

|

№ 8 |

стенка |

п.о. 1894 |

|

|

№ 8 |

стенка |

– |

|

|

№ 2 |

стенка |

п.о. 1895 |

|

|

№ 10 |

стенка |

– |

|

|

№ 1 |

венчик миски |

п.о. 773 |

|

|

об. 45А |

№ 1 |

горшок |

рис. 2: 2 |

|

№ 9 |

венчик горшка |

рис. 2: 15 |

|

|

№ 1 |

венчик горшка |

рис. 2: 16 |

|

|

№ 4 |

венчик горшка |

рис. 2: 17 |

|

|

№ 1 |

горшок |

рис. 2: 3 |

|

|

№ 1 |

нижняя часть горшка |

рис. 2: 29 |

|

|

№ 12 |

венчик горшка |

рис. 2: 23 |

|

|

об. 45В |

№ 3 |

горшок |

рис. 2: 4 |

Окончание таблицы 4

|

об. 45D |

№ 6 № 1 № 1 |

венчик горшка венчик горшка донце горшка |

рис. 2: 24 рис. 2: 21 рис. 2: 30 |

|

об. 45Е |

№ 1 |

донце горшка |

рис. 2: 33 |

|

№ 5 |

венчик горшка |

рис. 2: 18 |

|

|

№ 1 |

донце горшка |

рис. 2: 32 |

|

|

об. 45G |

№ 1 |

стенка |

п. о. 793 |

|

№ 2 |

венчик горшка |

п. о. 1356 |

|

|

№ 1 |

нижняя часть горшка |

рис. 2: 34 |

|

|

об. 60 |

№ 14 |

горшок |

рис. 2: 11 |

|

об. 76 |

№ 1 |

горшок |

рис. 2: 5 |

|

об. 123 |

№ 1 |

венчик горшка |

рис. 2: 25 |

|

об. 145А |

№ 15 |

стенка |

– |

|

№ 10 |

горшок |

рис. 2: 7 |

|

|

№ 11 |

горшок |

рис. 2: 6 |

|

|

об. 156 |

№ 1 |

стенка |

– |

|

№ 16 |

венчик миски (?) |

рис. 2: 19 |

|

|

№ 1 |

конусовидный предмет |

рис. 2: 20 |

|

|

№ 1 |

венчик горшка |

рис. 2: 22 |

|

|

№ 1 |

венчик горшка |

рис. 2: 26 |

|

|

№ 2 |

венчик и донце горшка |

п. о. 489 |

|

|

об.164 |

№ 8 |

стенка |

– |

|

№ 8 |

венчик горшка |

п. о. 499 |

|

|

№ 1 |

венчик и донце горшка |

п. о. 498 |

|

|

об.190А |

№ 13 |

горшок |

рис. 2: 12 |

|

об. 192 |

№ 1 |

венчик горшка |

рис. 2: 27 |

|

№ 14 |

горшок |

рис. 2: 9 |

|

|

№ 8 |

миска |

рис. 2: 35 |

|

|

№ 1 |

ковш |

рис. 2: 8 |

|

|

об. 188/189 |

№ 2 |

стенка |

– |

|

№ 1 |

горшок |

рис. 2: 10 |

|

|

об. 225 |

№ 3 |

стенка |

– |

|

№ 1 |

горшок |

рис. 2: 28 |

|

|

сл. 2, кв. D-28 |

№ 13 |

венчик горшка |

п. о. 1193 |

Анализ и синтез полученных результатов

Из табл. 4 видно, что сосуды с разными составами формовочной массы присутствуют в ряде объектов совместно, как изготовленные из глины с различными примесями, так и представленные отдельными единичными экземплярами из совершенно иного вида ИПС – ила.

Тем не менее из 17 объектов, в которых присутствует рассматриваемая в данном исследовании керамика, тех, где встречены одновременно лепные сосуды из глины и ила , всего три: это объекты № 145А, 156 и 192.

Объект № 192 является колодцем и относится к типу 1 сооружений эпохи бронзы.

Объект № 156 – глубокая хозяйственная яма, где встречена исключительно лепная керамика, относится к типу 6 сооружений этого же времени.

Объект № 145А является ямой, вырубленной под колодцем № 145 в слое песчаника с камнями кладки в 2–4 ряда. Глубина его залегания составляет 7 м от уровня современной дневной поверхности, и он относится к типу 7 сооружений бронзового века.

Помимо этого, выделяется значительное количество комплексов, где вся лепная посуда сделана только из глины с различными примесями (рецепты ФМ № 1–12). Это объекты № 45, 45А–G, 76, 123, 164, 188/189, 225, которые относятся к типам 2 и 5 сооружений данной эпохи.

Также выделены объекты, где вся керамика сделана исключительно из ила (рецепты ФМ № 13, 14). Это уникальные сооружения данного горизонта: объект № 60А (урна на каменной кладке) и № 190А (яма с лепным сосудом на дне, перекрытая скорченным погребением) с чернолощеными сосудами с двумя ручками ( типы 3 и 4 выделенных сооружений). Оба изделия представляют собой большие чернолощеные урны с двумя широкими плоскими ручками, идущими от верхней части тулова к венчику. Аналогий таким двуручным лощеным сосудам-урнам среди керамики культур эпохи поздней бронзы (сабатиновской и белозерской) не существует. Налицо иная керамическая традиция, возможно привнесенная другим населением в то же или более раннее время. При этом большинство типов посуды, изготовленной из глины с различными примесями, аналогии имеют именно в керамике упомянутых выше культур.

К сожалению, не удалось проанализировать весь керамический комплекс эпохи бронзы9, представленный на раскопе «Берег-IV» поселения Ильич-1. В объектах № 145А и 190А также были найдены фрагменты сосудов-урн с широкими плоскими ручками, состав формовочной массы которых остался нам, к сожалению, неизвестен.

В итоге на основании результатов технико-технологического анализа керамики можно выделить на данном береговом участке поселения Ильич-1 объекты трех видов:

-

1. Объекты, где встречена только керамика, изготовленная из глины с различными примесями, имеющая аналогии в керамике сабатиновской и белозерской культур. Это объекты № 45, 45A–G, 76, 123, 164, 188/189, 225, которые относятся к типам 2 и 5 выделенных сооружений.

Рис. 2. Поселение Ильич-1. Керамика из объектов эпохи бронзы III горизонта

-

1, 13, 14, 31 – об. 45; 2, 3, 15–17, 23, 29 – об. 45А; 4 – об. 45В; 5 – об. 76; 6, 7 – об. 145А; 8, 9, 27, 35 – об. 192; 10 – об. 188/189; 11 – об. 60; 12 – об. 190А; 18, 32, 33 – об. 45Е; 19, 20, 22, 26 – об. 156; 21, 24, 30 – об. 45D; 25 – об. 123; 28 – об. 225; 34 – об. 45G

-

2 Объекты, где встречена керамика, изготовленная как из глины, так и из ила. Это объекты № 145А, 156 и 192 типов 1 , 6 и 7 выделенных сооружений. Вполне вероятно, что это объекты либо длительного использования (каменные колодцы), либо же относящиеся к двум различным хронологическим горизонтам, что прекрасно иллюстрируется ямой с каменной обкладкой стен (№ 145А), обнаруженной под каменным колодцем № 145.

-

3. Объекты, где встречена керамика, изготовленная только из ила. Это объекты № 60А, 190А, принадлежащие к уникальным типам 3 и 4 сооружений, выделенным на раскопе «Берег-IV». Аналогии чернолощеным двуручным сосудам-урнам в керамике эпохи поздней бронзы нам неизвестны, но они есть в материалах более раннего времени. Это сосуды из комплексов дольменной культуры Западного Кавказа ( Марковин , 1994а. Табл. 69: 15 ) эпохи средней бронзы, но доживающей до XIII в. до н. э., т. е. ее памятники на позднем этапе синхронны памятникам сабатиновской культуры, к которой относится большинство комплексов эпохи бронзы береговой части поселения Ильич-1. Сосуды с двумя ручками представлены на всех этапах ее существования и принадлежат, по классификации В. И. Марковина, к типу II, III и VI ( Марковин , 1978. С. 242–245, 247. Рис. 122; 123; 125). Большинство сосудов дольменной культуры богато орнаментированы, но есть сосуды и с лощеной неорнаментированной поверхностью (Там же. С. 242. Рис. 122: 2, 4 ; 123: 2 ). Морфологически близкие двуручные сосуды встречаются также и в погребальных памятниках северокавказской культуры, которая тоже доживает на позднем этапе до XIII–XII вв. до н. э. ( Марковин , 1994б. Табл. 73: 11, 15, 19 ; 81: 2, 13 ). Мы допускаем, что появление двуручных ваз, найденных в объектах № 60А, 190А и, скорее всего, 145А, может быть связано с миграцией нового населения, принесшего северокавказские традиции на Тамань10. Время появления таких памятников на Таманском полуострове пока остается до конца неясным.

Заключение

Таким образом, в результате раскопок у поселка Ильич было открыто новое поселение эпохи бронзы, где представлены объекты, связанные с водоснабжением. Данные комплексы свидетельствуют, прежде всего, о том, что население, предшествовавшее грекам, было оседлым и, более того, обладало знаниями по гидрологии и навыками каменного строительства.

Технико-технологический анализ показал, что у его обитателей были принципиально разные гончарные традиции, основывающиеся на различных представлениях об исходном пластичном сырье, что позволяет предполагать их принадлежность к различным культурам и, возможно, к разным эпохам. Для преобладающей части жителей поселения, принадлежавших к сабатиновской/ белозерской культуре, были характерны традиции составления формовочных масс для изготовления керамики, основанные на использовании глины, шамота и навоза. Эта группа населения выглядит не совсем однородной по составу культурных гончарных традиций, но, учитывая морфологическое сходство посуды (в большинстве случаев) и близкие по составу рецепты формовочных масс, возможно, она представляла собой родственно связанные или близкие по происхождению коллективы. Автор раскопок предполагает также, что они могли быть близки по времени.

Связь с ними носителей другой гончарной традиции – использования для изготовления керамики илов – пока не вполне понятна. Два изготовленных в соответствии с этой традицией сосуда находят аналогии в северокавказской и доль-менной культурах. Судя по стратиграфии, в двух случаях мы можем говорить о перекрывании комплексами эпохи поздней бронзы комплексов более ранних, в которых встречены сосуды из ила. В то же время такая керамика обнаружена и в объекте длительного использования (колодце) вместе с сабатиновской/бе-лозерской посудой. Мы допускаем, что это может указывать на связь выявленных комплексов с дольменной или северокавказской культурами эпохи средней бронзы, но доживающими до XIII–XII вв. до н. э.

Вопрос, можно ли эти комплексы относить только к эпохе средней бронзы или они могут датироваться позднебронзовым временем и лишь фиксируют иную культурную традицию, мы пока оставляем открытым.

Список литературы Лепная керамика эпохи бронзы поселения Ильич-1 по данным технико-технологического анализа

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Бобринский А. А., Цетлин Ю. Б., Внуков С. Ю., Глушков И. Г., Гребенщиков А. В. Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 5-109.

- Бобринский А. А., Васильева И. Н., 1998. О некоторых особенностях пластического сырья в истории гончарства // Проблемы древней истории Северного Прикаспия / Ред. И. Б. Васильев. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 194-218.

- Бонин А. В., Шаров О. В., 2016. Н. И. Сокольский и его батарейки (от укреплений к поселениям) // XVII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Исследователи и исследования / Ред. В. Н. Зинько. Керчь: Соло-Рич. С. 57-62.

- Вальчак С. Б., Клемешова М. Е., 2018. Результаты анализа формовочных масс керамики из курганного могильника Уташ в Краснодарском крае // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX Крупновские чтения / Отв. ред. У. Ю. Кочкаров. Карачаевск: Карачаево-Черкесский гос. ун-т. С. 50-52.

- Васильева И. Н., Салугина Н. П., 2010. Некоторые итоги изучения древнего и средневекового гончарства в Самарском Поволжье // Краеведческие записки. Вып. XV / Отв. ред. Л. В. Кузнецова. Самара: Офорт. С. 135-152.

- Завойкин А. А., Завойкина Н. В., 2017. Ильичевская крепость и ее обитатели в I-II вв. н. э. // ДБ. Т. 21. С. 122-153.

- Кашуба М. Т., 2000. Раннее железо в лесостепи между Днестром и Сиретом (культура Козия-Сахарна) // SP. № 3. С. 241-488.

- Клемешова М. Е., 2017. О сырье для изготовления лепной керамики поселения и некрополя Вестник-1 // ДБ. Т. 21. С. 228-240.

- Клемешова М. Е., 2018. Предварительные результаты технико-технологического анализа керамики эпохи поздней бронзы из раскопок поселения Ильич-1 // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX Крупновские чтения / Отв. ред. У. Ю. Кочкаров. Карачаевск: Карачаево-Черкесский гос. ун-т. С. 207-210.

- Колотухин В. А., 1996. Горный Крым в эпоху поздней бронзы - начале железного века (этнокультурные процессы). Киев: Южногородские ведомости. 158 с.

- Марковин В. И., 1978. Дольмены Западного Кавказа. М.: Наука. 328 с.

- Марковин В. И., 1994а. Дольмены Западного Кавказа // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа / Отв. ред.: К. Х. Кушнарева, В. И. Марковин. М.: Наука. С. 226-253. (Археология СССР.)

- Марковин В. И., 1994б. Северокавказская культурно-историческая общность // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа / Отв. ред.: К. Х. Кушнарева, В. И. Марковин. М.: Наука С. 254-286. (Археология СССР.)

- Шаров О. В., 2015. Отчет о спасательных археологических раскопках на территории поселка Ильич Темрюкского района Краснодарского края Российской федерации в 2015 году // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 52362-52368.

- Шаров О. В., 2016. Новые комплексы протомеотской эпохи на Тамани // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения / Отв. ред.: М. Х. Багаев, Х. М. Мамаев. Грозный: Чеченский гос. ун-т. С. 127-129.

- Шаров О. В., Соколова Л. А., 2017. Предварительные итоги исследований береговой части поселения Ильич 1 Темрюкского района Краснодарского края в 2015-2016 гг. // Таврические студии. Серия: Исторические науки. № 12. С. 165-177.